Rue Saint-Dominique

La rue Saint-Dominique est une rue de Paris située dans le 7e arrondissement.

7e arrt Rue Saint-Dominique

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Saint-Thomas-d'Aquin Invalides Gros-Caillou |

||

| Début | 219-223, boulevard Saint-Germain | ||

| Fin | Place du Général-Gouraud | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 800 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | Arrêts du Conseil des 22 juin 1700, 17 mai 1701 et 17 juillet 1703 | ||

| Ancien nom | Chemin de la Longue-Raye Chemin des Treilles Chemin Herbu Chemin Herbu des Moulins à Vents Chemin du Moulin à Vent Chemin de l'Oseraie Chemin du Port Chemin des Vaches Chemin de la Justice Chemin des Charbonniers Rue Saint-Dominique-Saint-Germain Rue Saint-Dominique du Gros Caillou |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 8813 | ||

| DGI | 8529 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue de Saint-Dominique est une voie publique, d'une longueur de 1 800 mètres située dans le 7e arrondissement de Paris, quartiers Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides et Gros-Caillou ; elle débute au 221-223, boulevard Saint-Germain et se termine place du Général-Gouraud.

La rue Saint-Dominique est desservie par :

- les lignes

aux stations Solférino, Assemblée nationale, Invalides, et La Tour-Maubourg

aux stations Solférino, Assemblée nationale, Invalides, et La Tour-Maubourg - les lignes de bus

RATP 28 42 69 80 86 92

RATP 28 42 69 80 86 92 - la ligne de RER

par la gare des Invalides.

par la gare des Invalides.

Origine du nom

Elle doit son nom aux religieux dominicains qui s'y étaient établis en 1631.

Historique

Jusqu'au XVIe siècle, la rue n'est qu'un chemin appelé « chemin de la Longue Raye » (1355), « chemin des Treilles » (1433), « chemin Herbu » ou « chemin Herbu des Moulins à Vent » (1523), « chemin du Moulin à Vent », « chemin de l'Oseraie » (1527), « chemin du Port » (1530), « chemin des Vaches » (1542), « chemin de la Justice » (du fait que le siège de la juridiction de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés se trouvait à son extrémité) ou « chemin des Charbonniers ».

En 1631, les dominicains s'établissent dans la rue (actuels noviciat des Dominicains et église Saint-Thomas-d'Aquin) et obtiennent des abbés de Saint-Germain-des-Près de fixer des tables de marbre à chaque extrémité de la rue sur lesquelles il est inscrit « rue Saint-Dominique jadis des vaches[1] ».

Il est cité sous le nom de « rue Saint Dominique » dans un manuscrit de 1636.

On a distingué pendant un certain temps une « rue Saint-Dominique-Saint-Germain » en deçà et une « rue Saint-Dominique du Gros Caillou » au-delà de l'esplanade des Invalides. Cette division a été supprimée par un arrêté du [1]. La rue était alors nommée rue Saint-Dominique-Saint-Germain afin de la différencier de la rue Saint-Dominique-d'Enfer (actuellement rue Royer-Collard)[1]. Longue de 2 429 m, la rue traversait une grande partie de l'ancien 10e arrondissement. Elle commençait rue des Saints-Pères, dans le quartier du Faubourg-Saint-Germain[2], et finissait avenue de La Bourdonnais, dans le quartier des Invalides[3].

Lors du prolongement du boulevard Saint-Germain, déclaré d'utilité publique en 1866[4], la partie orientale de la rue, sur une longueur de 625 mètres, est absorbée par le nouvel axe. On change en 1878 la numérotation des immeubles de la partie qui subsiste (c'est la numérotation actuelle).

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 1 (anciennement no 67) : hôtel Amelot de Gournay, dit aussi de Mortemart. Construit par Germain Boffrand sur un terrain acheté par cet architecte en 1710. Vendu en 1713, en cours de construction, au diplomate Michel-Jean Amelot de Gournay. L'hôtel est particulièrement remarquable par sa cour ovale et sa façade sur cour à pilastres colossaux au sol, disposition extrêmement précoce. Ces dispositions habiles ont permis de donner de la monumentalité à un bâtiment contraint par l'étroitesse de la parcelle. L'hôtel passa des Amelot de Gournay au maréchal de Montmorency-Luxembourg, puis à son fils, Christian Louis de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry. En 1751, celui-ci le céda au comte de Guerchy, ambassadeur à Londres, qui le loua en aux parents de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Ce dernier y résida de sa sortie du séminaire de Saint-Sulpice, du début de 1775 à novembre de la même année. Hôtel d'Aguesseau en 1804, puis d'Haussonville en 1812. L'hôtel abrite aujourd'hui, dans l'aile droite sur cour, l'ambassade du Paraguay cependant que les salons du rez-de-chaussée dépendent de la maison de l'Amérique latine (voir le 217, boulevard Saint-Germain).

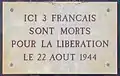

Plaque au no 3.

Plaque au no 3.

- No 3 : ancien hôtel de Tavannes (1728). Puis hôtel de l'évêque de Poitiers (1744). Habité par le chimiste Jean-Baptiste Dumas.

- No 10 : en 2018, le ministère des Armées cède l'édifice, où il avait des bureaux, à la ville de Paris. D'ici 2023 doivent y être aménagés 254 logements sociaux, une salle de sport municipale et une crèche[5].

- No 14 : hôtel de Brienne (ministère de la Défense). Hôtel construit en 1724 par François Debias-Aubry pour François Duret, président au Grand Conseil, mandaté par la marquise de Prie. Il est cédé en 1725, avant achèvement, à la marquise de La Vrillière. Il est ensuite remanié à plusieurs reprises, particulièrement dans ses décors intérieurs, par Nicolas Simonnet pour la princesse douairière de Conti, propriétaire en 1733 ; pour Louis-Marie-Athanase de Loménie de Brienne, propriétaire en 1776, qui laisse son nom à l'hôtel ; pour Lucien Bonaparte, propriétaire en 1802 et pour Madame Mère, propriétaire en 1805, par l'architecte Louis-Ambroise Dubut. L'hôtel est acquis en 1817 par l'État qui y installe le ministère de la Guerre.

- No 16 : petit hôtel de Conti. Construit en 1727-1729 par François Debias-Aubry pour l'abbé Charles Maurice de Broglie. Vendu en 1735 par l'abbé de Broglie à la princesse douairière de Conti. Cette dernière vend en 1774 cet hôtel et celui du no 14 à son petit-fils, le comte de La Marche, qui les revend avec bénéfice dès 1776 : le grand hôtel du no 14 au comte de Brienne, et le petit hôtel du no 16 aux entrepreneurs Claude-Martin Goupy et Louis-Pierre Lemonnier, mandataires du prince de Condé. L'hôtel est acquis par l'État en 1817 et réuni au précédent.

- No 25 : hôtel de Fonscolombe-Pascal. Hôtel particulier construit au XIXe siècle, qui fut à partir de 1888 la résidence parisienne du baron Fernand de Fonscolombe et de son épouse née Marie-Émilie Pascal. Le baron était issu d'une famille ancienne de noblesse aixoise, et son épouse descendait d'une lignée de riches banquiers marseillais. La famille de Fonscolombe était très liée avec les princes d'Orléans : Fernand de Fonscolombe fut membre du service d’honneur du comte de Paris, puis doyen du service d’honneur du duc d’Orléans. Les étages supérieurs de la bâtisse furent ajoutés tardivement par la baronne pour abriter des appartements de rapport. Une partie de l'hôtel est encore occupée par ses descendants.

- No 27 : résidence de François-René de Chateaubriand.

- No 28 : hôtel de La Rochefoucauld d'Estissac. Hôtel construit en 1708 et habité successivement par Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne puis par son fils, le cardinal Henri de la Tour d'Auvergne. Le , l'hôtel devient la propriété du comte de Caraman puis, en 1820, du comte de La Rochefoucauld, ambassadeur de France, qui le transmit ensuite à son fils, le duc d'Estissac, dont les descendants le conservèrent jusqu'en 1929. Il fut alors acheté par la Fondation de la maison de la Chimie, reconnue d'utilité publique par décret du et chargée de réaliser une institution vouée à encourager les échanges entre les sociétés savantes et l'industrie chimique. Cette fondation fit aménager dans le style Art déco les deux ailes en retour sur la cour et restaurer le corps central et ses décors intérieurs. La maison de la Chimie abrite aujourd'hui des colloques et des conférences.

- No 35 : hôtel de Broglie-Haussonville. Remarquable surtout pour les transformations effectuées au milieu du XIXe siècle par Gabriel-Hippolyte Destailleur pour le comte Joseph Othenin d'Haussonville et son épouse née Louise-Albertine de Broglie. Abrite le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à partir de 2012 ministère des Droits des femmes. En 2016, il est acquis par l'Assemblée nationale. Jusqu'en 2018, la Commission nationale consultative des droits de l'homme y siège.

- No 45 : hôtel de Montmorency. Construit en 1829-1830 dans le style de Palladio pour le prince Édouard de Montmorency-Beaumont-Luxembourg par l'architecte Joseph-Antoine Froelicher. Il a été gravé par Normand. Acquis en 1919 par le Crédit national qui y installa ses bureaux au prix de profondes dénaturations.

- Nos 49-51 : hôtel de Montmorency-Luxembourg, hôtel de Seignelay. Remanié en 1768 par Pierre Mouret.

- No 53 : hôtel Kinsky. Il ne reste rien de l'hôtel construit en 1769 par Claude-Nicolas Ledoux pour la présidente de Gourgues. L'hôtel actuel, extrêmement remanié, comprend au rez-de-chaussée un grand salon qui a conservé un décor XVIIIe siècle exécuté pour la princesse Kinski, propriétaire en 1773, notamment un plafond peint en 1779 par Simon Julien. En 1801, l'hôtel est loué pendant trois ans à l'écrivain anglais William Beckford. Il appartient ensuite au maréchal Lannes. Au XIXe siècle, il est la résidence de l'écrivain Charles de Pomairols (1843-1916) qui y tient un salon littéraire. Il est acheté en 1919 par le banquier Louis Louis-Dreyfus, qui réalise des travaux dans le bâtiment sur rue. Réquisitionné sous l'Occupation, l'hôtel devient propriété de l'État en 1945. Après avoir abrité des services du ministère de la Culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), il est mis en vente par l'État en et acheté par le cheikh Hamad ben Jassem Al Thani, membre de la famille régnante du Qatar, pour la somme de 28 millions d'euros, soit la moitié de l'estimation[6]. Édifié sur une parcelle de 4 137 m2, l'hôtel d'une superficie de 3 509 m2 comprend un parc paysager de 2 400 m2 avec grotte artificielle et pièce d’eau.

- No 55 : siège de la Délégation générale à la formation professionnelle entre 1981 et 1987[7]. Siège du ministère délégué à la Famille (Dominique Bertinotti), du secrétariat d'État chargé de la Réforme territoriale (André Vallini) puis du ministère du Logement (Emmanuelle Cosse), sous le quinquennat de François Hollande[8]. Depuis 2017, le bâtiment accueille le secrétariat d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes.

- No 57 : hôtel de Monaco. Il ne reste sans doute rien, et en tout cas rien de visible, de l'hôtel construit en 1772 par Alexandre-Théodore Brongniart pour Maria Caterina Brignole Sale, princesse de Monaco, et qui abrita sous l'Empire le maréchal Davout, prince d'Eckmühl. La construction actuelle, édifiée par Achille-Jacques Fédel, est une reconstruction, sans doute inspirée des dessins originaux de Brongniart, exécutée pour le banquier William Hope entre 1838 et 1841. En 1838, Hope acheta à la princesse d'Eckmühl, veuve du maréchal Davout, son grand hôtel du no 121 (loué depuis 1826 à l'ambassadeur d'Autriche), ainsi que plusieurs maisons avoisinantes et une petite église dédiée à Saint-Valère. Il fit construire un ensemble de bâtiments numérotés 129-131-133. Le no 131 fut loué à l'ambassade de Sardaigne et le reste forma sa résidence. Les travaux durèrent jusqu'en 1841 et coûtèrent 7 millions et demi de francs. La propriété s'étendait sur 12 000 m2 avec jardins, serres, bassins, pavillons, écuries pour 35 chevaux, manège. Pour l'hôtel principal, le plus grand luxe avait été déployé. Aux décors du XVIIIe siècle furent substitués des pastiches XIXe siècle d'une richesse écrasante. Le grand salon, entièrement tendu de damas de soie rouge, avait un mobilier d'ébène enrichi de bronzes dorés. Hope disposait de trois salles à manger : une pour 6 personnes, une pour 25 personnes, en acajou, et une pour 200 personnes. La salle de bal s'inspirait des modèles versaillais, avec colonnes et pilastres ioniques, plafonds ornés de peintures de Narcisse Díaz de la Peña. À la mort de Hope, ses biens passèrent par testament à un ami britannique qui mit aussitôt l'hôtel en vente ; il fut adjugé au baron Achille Seillière, banquier, qui y vécut avec luxe et le légua à sa mort, en 1873, à sa fille Jeanne, princesse de Sagan par son mariage avec Boson de Talleyrand-Périgord. Ce dernier y donna des fêtes magnifiques. À la mort de la princesse de Sagan, l'hôtel fut acheté par un célèbre marchand d'art, Jacques Seligmann (1858-1923). En 1936, l'hôtel fut racheté par le commissariat de l'Exposition mondiale organisée alors à Paris pour y installer l'ambassade de Pologne, alors située quai de Tokyo, sur un terrain nécessaire à l'Exposition spécialisée de 1937, où fut édifié le palais de Tokyo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant allemand y installa son institut culturel, sans que le bâtiment subisse de dégâts importants.

- No 62 : en 1896, le jeune écrivain Charles-Louis Philippe, qui mène une existence des plus modestes, emménage dans un sordide garni, l'hôtel du Dôme, situé à cette adresse. Il écrit à sa mère[9] :

« [...] La vie de l'hôtel est lamentable, on habite à côté de gens de mauvaise vie, qui se disputent à chaque moment du jour et de la nuit. Les chambres sont répugnantes de saleté, mal tenues. Pour vous donner une idée, voilà trois mois qu'on n'a pas changé les draps de mon lit. [...] Si l'on veut une chambre valable dans un hôtel valable, çà vous coute des prix fous, si bien que je serai toujours obligé de me loger dans un hôtel mal famé, avec des crapules pour voisins. »

- No 71 : bâtiment qui a appartenu au ministère des Armées[10].

- No 90 bis : établissement La Rochefoucauld.

- No 92 : église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.

- No 123 : hôtel de Béhague (ou de Béarn). Construit en 1866 pour le comte Octave de Béhague par Gabriel-Hippolyte Destailleur et agrandi en 1895-1904 par Walter-André Destailleur pour la comtesse Martine de Béhague, comtesse de Béarn. Abrite aujourd'hui l'ambassade de Roumanie[11].

- Nos 129-131 : fontaine du Gros-Caillou, dite aussi de Mars. Construite en 1806 sur un dessin de l'ingénieur François-Jean Bralle (bas-relief de Pierre-Nicolas Beauvallet), elle fait partie d'un ensemble de 15 fontaines commandées par Napoléon Ier.

Bâtiments détruits

- No 11 : cette portion de la rue, jusqu'à la rue de Bellechasse, dépendait au XVIIIe siècle du couvent des dames chanoinesses du Saint-Sépulcre, fondé en 1635. Les religieuses y avaient fait édifier plusieurs hôtels de rapport, dont l'un fut loué, de 1777 à 1788, par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (qu'on appelait alors l'abbé de Périgord), alors agent général du clergé.

- No 11 bis : emplacement où s'élevait le pavillon de Chartres, construit par l'architecte Bernard Poyet en 1778, où madame de Genlis éleva les enfants du duc d'Orléans.

- No 23 : hôtel Trumet de Fontarce. En 1877, le percement du boulevard Saint-Germain entraîna la démolition de l'hôtel Trumet de Fontarce, datant de 1671. La famille qui le possédait fit alors construire par l'architecte Germain Salard un hôtel particulier situé au 56, avenue d'Iéna, sur la façade duquel a été remonté le corps central à fronton de l'hôtel de la rue Saint-Dominique[12].

- Ancien no 28 : hôtel de La Tour d'Auvergne. Transformé par Pierre Mouret en 1739-1740.

- No 33 : hôtel de Luynes et de Chevreuse où résidait le duc Montmorency-Laval, lieutenant général de première classe, ambassadeur d'Espagne. Détruit lors du percement du boulevard Raspail et de la rue de Luynes. Boiseries et cheminée (vers 1770-1775) par Pierre-Louis Moreau-Desproux d'abord remontées dans l'hôtel Lebaudy, 57, rue François-Ier ; aujourd'hui au musée du Louvre.

- Nos 41-43 : hôtel de Nointel. Construit dans les années 1720, il a été rasé en 1965, alors qu'il venait d'être protégé au titre des monuments historiques, par le Crédit national qui a construit à la place un immeuble de bureaux.

- Anciens nos 56-60 (lieu situé aujourd'hui au 244 boulevard Saint-Germain) : hôtel Bonnier de La Mosson (dit aussi de Lude). Hôtel construit en 1710 par Robert de Cotte pour Joseph Bonnier de La Mosson († 1726), trésorier général des États de Languedoc. Appartient ensuite à son fils, le célèbre collectionneur Joseph Bonnier de La Mosson (1702-1744), qui y réalise le Cabinet de physique et fait exécuter de superbes décors de style rocaille sur les dessins du peintre Jacques de Lajoüe[13]. Travaux effectués par Jean-Baptiste Leroux, puis par Chalgrin pour la duchesse douairière de Chaulnes née Anne-Josèphe Bonnier de La Mosson (1718-1787), veuve de Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly (1714-1769), 6e duc de Chaulnes.

- No 71 face au débouché de la rue Surcouf : emplacement de la Boucherie des Invalides détruite vers 1840.

- Nos 106-114 : hôpital militaire du Gros-Caillou fondé en 1759 et détruit en 1895 dont l'entrée était située en face de la fontaine de Mars.

- À l'intersection de l'avenue du Maréchal-Gallieni : fontaine des Invalides, construite en 1804 et détruite en 1840.

- Non localisé

- Catherine de Vertus, fille du comte de Vertus, demeurait à Saint-Germain-des-Prés lez Paris, rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice en 1661[14].

Littérature

C'est dans cette rue qu'Honoré de Balzac situe les plus beaux hôtels particuliers de La Comédie humaine. Notamment dans Splendeurs et misères des courtisanes : « Il ne faut pas demander si l'hôtel du duc de Grandlieu, l'un des plus beaux de la rue Saint-Dominique, exerçait mille prestiges sur l'esprit de Lucien ; toutes les fois que la porte immense tournait sur ses gonds pour laisser entrer son cabriolet, il éprouvait cette satisfaction de vanité dont a parlé Mirabeau[15]. »

C'est également là que Wenceslas Steinbock s'installe dans La Cousine Bette[16].

C'est aussi l'adresse de la marquise de Listomère, dans Étude de femme[17].

Plaque au no 10 rendant hommage à Roch Simon, mort pour la France le .

Plaque au no 10 rendant hommage à Roch Simon, mort pour la France le . Plaque aux nos 69-71 rendant hommage à trois Français morts pour la libération de Paris, le .

Plaque aux nos 69-71 rendant hommage à trois Français morts pour la libération de Paris, le .

Notes et références

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 184 [lire en ligne].

- Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), plan 40e quartier « Faubourg Saint-Germain », îlot no 1, F/31/91/01 ; îlots nos 2 et 3, F/31/91/02

- Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), plan 39e quartier « Invalides », îlot no 31, F/31/91/34 ; îlot no 32, F/31/91/35.

- Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), , « Décret du 28 juillet 1866 », p. 369.

- Ghislain de Montalembert, « Les HLM chics d'Anne Hidalgo », Le Figaro Magazine, , p. 26 (lire en ligne).

- Christophe Labbé et Mélanie Delattre, « Nos chers amis les Qataris », Le Point, 14 juin 2012, p. 82.

- « L'organisation des services centraux du ministère du travail 1945-2012 », tome I: « 1945-1989 », Les Cahiers du comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, nos 15-16, décembre 2012, p. 11.

- « Élysée, gouvernement : ça déménage à tous les étages », www.liberation.fr, 17 février 2017.

- Michelle Perrot, Histoire de chambres, Point Seuil, 2018, p. 279 ; C.-L. Philippe, Lettres à sa mère, Édition de la NRF, 1920.

- « Le ministère de la Défense vend trois immeubles parisiens », sur lemoniteur.fr, (consulté le ).

- Béatrice de Rochebouët, « La grande histoire de France en quelques petites médailles », Le Figaro, cahier « Le Figaro et vous », 5-6 juin 2021, p. 34 (lire en ligne).

- Alexandre Gady, Les Hôtels particuliers de Paris, Paris, Parigramme, 2008, 328 p. (ISBN 978-2840962137), p. 249-250.

- L'architecte Jean-Baptiste Courtonne a effectué un relevé de ces décors, conservé à la Bibliothèque d'art et d'archéologie de l'université de Paris. « Grâce à l'un [de ces dessins], au Muséum national d'histoire naturelle, nous avons pu rétablir dans sa disposition primitive, en 1985, un ensemble d'armoires que Buffon avait acquis au nom du roi après la mort de Bonnier de La Mosson. » (Michel Gallet, Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle, p. 161.) Voir F. Bourdier, « L'extravagant cabinet de Bonnier de La Mosson », Connaissance des Arts, (ISSN 0010-5988). Marianne Roland-Michel (préf. Jacques Thuillier), Lajoüe et l'art rocaille, Neuilly-sur-Seine, Arthena, , 445 p. (ISBN 2-903239-03-7). La Rue Saint-Dominique : hôtels et amateurs, Paris, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, , 223 p. (ISBN 2-905118-00-8).

- Archives nationales de France, Châtelet de Paris. Y//197-Y//200. Insinuations Notice 4732,fol:31.

- Édition Furne de 1845, vol.11, p.409

- Édition Furne de 1845, vol. 17, p. 124, 177,202, 204, etc.

- Édition Furne de 1845, vol. 1, p. 402.

Bibliographie

- « L'hôtel de Béhague. La résidence de Roumanie en France », hors-série de Connaissance des arts, 4e trimestre 2008.

_-_2021-08-07_-_1.jpg.webp)