Boulevard Raspail

Le boulevard Raspail est un boulevard des 6e, 7e et 14e arrondissements de Paris.

6e, 7e, 14e arrts Boulevard Raspail

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 6e 7e 14e | |

| Quartiers | Notre-Dame-des-Champs Saint-Thomas-d'Aquin Montparnasse |

|

| Début | 205, boulevard Saint-Germain et 61, rue du Bac | |

| Fin | Place Denfert-Rochereau | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 2 370 m | |

| Largeur | 30 m | |

| Historique | ||

| Dénomination | Décret du 9 juillet 1887 | |

| Ancien nom | Boulevard d'Enfer | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 8055 | |

| DGI | 8045 | |

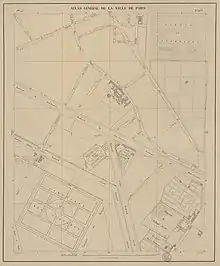

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Quasiment orienté nord-sud, il relie le boulevard Saint-Germain à la place Denfert-Rochereau en traversant successivement les 7e (quartier Saint-Thomas-d'Aquin), 6e (quartier Notre-Dame-des-Champs) et 14e arrondissements (quartier du Montparnasse). Il croise les axes de la rue de Sèvres, de la rue de Rennes et du boulevard du Montparnasse.

Sept stations du métro de Paris desservent le boulevard Raspail :

Origine du nom et dénominations antérieures

Son nom actuel lui a été attribué en 1887 en hommage au chimiste, médecin et homme politique François-Vincent Raspail (1794-1878)[1].

Précédemment dénommée « boulevard d’Enfer » la section méridionale de l'actuel boulevard Raspail, comprise entre le boulevard du Montparnasse et la place Denfert-Rochereau, tirait ce nom de l'ancienne barrière d'Enfer qui tirait à son tour le sien de la rue d'Enfer.

Aujourd'hui, seul le passage d'Enfer, voie perpendiculaire au boulevard, au sein du 14e arrondissement, évoque l'ancien quartier d'Enfer.

Historique

Ce boulevard résulte de la composition de plusieurs tronçons :

- la partie la plus ancienne est celle située entre les boulevards du Montparnasse et Saint-Jacques ouverte de 1760 à 1767, pour constituer l'un des boulevards du Midi.

Il porta le nom de « boulevard d'Enfer » lié à la rue éponyme à proximité (actuelle avenue Denfert-Rochereau).

- La partie comprise entre le boulevard Edgar-Quinet et le boulevard Saint-Jacques et la place Denfert-Rochereau fut incorporée dans le tracé du mur des Fermiers généraux (1784). La partie intérieure demeura sous le nom de boulevard d'Enfer, tandis que la partie extérieure prit le nom de « boulevard de Montrouge ».

- Après la démolition du « mur murant Paris », la voie reprit le nom de « boulevard d'Enfer ».

Les autres tronçons sont ouverts :

- en 1860, depuis un point situé à 80 mètres au-delà de la rue de Varenne jusqu'à la rue de Varenne ;

- en 1866, la section située entre le boulevard Saint-Germain et en un point situé à 70 mètres en de ça de la rue de Grenelle ;

- en 1873, la partie comprise entre les rues de Rennes et de Vaugirard prend le nom de « boulevard Philibert-Delorme »[2].;

- en 1881, entre la rue Stanislas jusqu'à un point situé à 90 [mètres au-delà de celle-ci ;

- en 1890, entre le point situé à 70 mètres jusqu'à la rue de Grenelle ;

- en 1891, depuis le point situé à 90 mètres de la rue Stanislas jusqu'à la rue Vavin ;

- en 1895, entre la rue de Varenne jusqu'à un point situé à 80 mètres au-delà de celle-ci ;

- en 1896, des nos 70-79 du boulevard jusqu'à la rue de Vaugirard, lors de l'ouverture de la rue de Rennes

- en 1904, entre les rues de Vaugirard et Stanislas ;

- en 1904, entre la rue Vavin et le boulevard du Montparnasse ;

- en 1905, entre la rue de Grenelle et la rue de Varenne ;

- en 1906, de la rue de Sèvres aux nos 70-79 du boulevard.

Les différentes ouvertures ont fait disparaître un grand nombre d'immeubles dont :

- l'hôtel des Conseils de guerre, situé à l'angle de la rue du Cherche-Midi ;

- la maison occupée par Victor Hugo d' à à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs (no 27, ancien no 11), démolie en 1904[3] - [4] ;

- l'hospice des Petits-Ménages, situé à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue de la Chaise[5] - [6] ;

- le couvent des Prémontrés, situé rue de Sèvres ;

- le couvent des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, situé rue de Sèvres et démoli en 1906. Les religieuses se retirent à Neuilly-sur-Seine dans les bâtiments restants de l'ancien château du roi des Français Louis-Philippe Ier, où elles sont toujours. Elles emportent avec elles la statue de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance.

Le 11 mars 1918, durant la Première Guerre mondiale, une bombe explose au carrefour rue du Bac-boulevard Saint-Germain-boulevard Raspail, sur le refuge central près de la statue de Chappe[7] - [8] lors d'un raid effectué par des avions allemands[9].

Durant le même conflit, un obus lancé par la Grosse Bertha explose le à l'angle de la rue de Rennes et du boulevard Raspail[10].

En 1939 la statue du « Monument à Balzac » exécutée en bronze d'après un modèle achevé par Auguste Rodin en 1897 a été inaugurée sur le terre-plein central du boulevard, à proximité du boulevard du Montparnasse (voir ci-dessous).

De 2000 à 2018, les autres sections de ce terre-plein central — aménagées en une succession de voies piétonnières qui s'étire du boulevard Saint-Germain à la rue Vavin — ont été nommées, par décision du Conseil municipal, en hommage aux personnalités ayant vécu ou travaillé à proximité des différentes portions du boulevard[11]: l'allée Christian-Pineau (en 2000) ; l'allée Charlotte-Perriand (en 2009), l'allée Claude-Montal et l'allée Sonia-Rykiel (en 2017), l'allée Claude-Cahun-Marcel-Moore et l'allée Soeur-Emmanuelle (en 2018) et l'allée Jacques-Derrida (en 2019).

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Du boulevard Saint-Germain à la rue de Sèvres (7e arrondissement)

Sur les terre-pleins, du nord au sud : allée Christian-Pineau, allée Charlotte-Perriand, allée Claude-Montal.

- Carrefour rue du Bac-boulevard Saint-Germain-boulevard Raspail : ancien « carrefour Chappe » où se trouvait la statue de Claude Chappe, en bronze, élevée en 1893 et fondue durant l'Occupation entre 1941 et 1943 sous le gouvernement de Vichy[7] - [8] .

- Place René-Char

- No 17 : demeure de Marie Armand Patrice de Mac Mahon en 1924[12].

- No 27 : siège du parti centriste l'Union des démocrates et indépendants.

- No 28-30 : immeuble construit par l'architecte Pol Abraham.

- No 29 : QG d'Alain Juppé pour la primaire présidentielle des Républicains de 2016[13].

- Nos 32, 34, et 36 : immeuble du quotidien La Démocratie (1909), maison de Marc Sangnier, et Institut Marc-Sangnier ainsi que siège de la Ligue française pour les auberges de jeunesse.

- No 38 : anciennement théâtre de Babylone.

- No 39 : le compositeur Maurice Desrez y vit de 1932 jusqu'à sa mort en 1969 ; une plaque lui rend hommage.

- No 41 : l'Œuvre de guerre des colonies de vacances de la Chaussée du Maine avait ici ses bureaux en 1916, à partir desquels furent organisés les départs vers la Suisse d'enfants français réfugies[14]. Cet organisme était une branche de l'Œuvre de la Chaussée du Maine, qui avait été fondée en 1871 par Élise de Pressensé (1826-1901).

- No 42 : l'universitaire mécanicien Henri Béghin y vécut de 1936 à 1969 ; une plaque lui rend hommage.

- Square Boucicaut

Le no 32.

Le no 32. Toit du no 32.

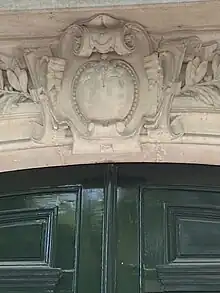

Toit du no 32. L'entrée du no 32.

L'entrée du no 32. Le no 34.

Le no 34.

De la rue de Sèvres au boulevard du Montparnasse (6e arrondissement)

Sur les terre-pleins aménagés en rambla, du nord au sud : allée Sonia-Rykiel, allée Jacques-Derrida, allée Claude-Cahun-Marcel-Moore, allée Soeur-Emmanuelle.

- No 48 : à l'angle de la rue de Sèvres, une annexe de la Banque de France.

- À l'angle de la rue de Sèvres, l'hôtel Lutetia, un grand hôtel, qui accueillit l'Abwehr' de 1940 à 1944, puis les déportés, en 1945, à leur retour des camps de concentration nazis.

- No 54 : intersection avec la rue du Cherche-Midi, l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Maison des sciences de l'homme) y a ses locaux ; ancien emplacement de la prison du Cherche-Midi) (l'École occupe aussi les nos 96 et 105 de ce même boulevard). Un jardin adjacent accueille des sculptures de Shamai Haber (en)[15].

- Nos 65-67 : immeuble de style Art déco construit par l’architecte Léon Tissier en 1913. Les sculptures sont l’œuvre de Henri Bouchard[16]. En octobre 1909, le marchand d’art et collectionneur d’origine hongroise Joseph Brummer ouvre à cette adresse le magasin d’antiquités La maison Brummer, qui déménage en 1911 pour un espace plus grand au no 3 du boulevard[17].

- No 73 : maison néo-gothique du XIXe siècle, avec un bestiaire fantastique sur la balustrade du dernier étage.

- No 85 (angle de la rue de Rennes) : une école de filles, dont le Conseil municipal confie au peintre Paul Baudoüin, en 1920, la réalisation d'une fresque au fond du mur du préau. Cette décoration a disparu[18].

- No 90 : immeuble édifié en 1907 par l'architecte Eugène Chifflot, signé en façade.

- No 92 : dans cet immeuble se trouvent des locaux relevant du patrimoine immobilier affecté au Sénat pour son usage ou pour celui de la chaîne parlementaire Public Sénat[19].

- No 96 : bâtiments de l'École des hautes études en sciences sociales.

- No 99 : galerie d'art Le Portique.

- No 101 : siège de l’Alliance française, organisme chargé de la diffusion de la langue et de la culture françaises, et son école parisienne destinée aux étrangers effectuant un séjour linguistique ou s'installant dans la capitale.

- No 101 : bâtiments de l'École des hautes études en sciences sociales.

- No 110 : Charles de Gaulle y habita de 1932 à 1937, une plaque lui rend hommage.

- No 121 : lycée Carcado-Saisseval.

- Nos 121 et 123 : entre ces deux numéros, intersection avec la rue Notre-Dame-des-Champs, quelques mètres avant la station de métro Notre-Dame-des-Champs dont l'entrée est située sur l'allée centrale.

- Nos 123 à 125 : place Pierre-Lafue, délimitée par les rues Notre-Dame-des-Champs et Stanislas. Le Monument à Alfred Dreyfus (1985) au centre du square a été commandé par le ministre de la Culture Jack Lang à l'artiste Tim ; il était destiné à la cour de l'École militaire où Dreyfus avait été dégradé en 1895, mais à la suite du discours de Jacques Chirac de 2006, et afin de ne pas déplaire aux militaires, elle resta finalement boulevard Raspail.

- Sur le terre-plain au milieu du boulevard, un peu en retrait au nord de la place Pablo-Picasso, encore appelée « carrefour Vavin », qui est au croisement du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse, se dresse depuis 1939 le Monument à Balzac dont le socle est surmonté d'une statue d'Honoré de Balzac par Auguste Rodin[20]. Il est érigé à quelques pas de la brasserie La Rotonde, associée à l’histoire des « Montparnos », au nord-ouest du carrefour Vavin et à l'angle des boulevards Raspail et du Montparnasse.

Détail du no 60.

Détail du no 60. Entrée du no 67.

Entrée du no 67. La façade du no 73.

La façade du no 73. Détail du no 73.

Détail du no 73. Entrée du no 90.

Entrée du no 90. Statue d'Honoré de Balzac par Auguste Rodin.

Statue d'Honoré de Balzac par Auguste Rodin.

Du boulevard du Montparnasse à la place Denfert-Rochereau (14e arrondissement)

- Nos 201 à 229 et Nos 112 à 136 du Boulevard du Montparnasse : emplacement, de 1788 à 1853, du bal de la Grande-Chaumière[21].

- No 203 : établissement hôtelier, ancien Grand Hôtel de la Haute-Loire où l'étudiante en art allemande, Paula Modersohn-Becker, loge en 1900, au début de son premier séjour à Paris. Son amie et voisine de chambre Clara Westhoff l'y a précédée[22].

- No 206 : le est créé dans cet immeuble le premier journal en français Mouvement macédonien, qui défend l'idée d'un État macédonien indépendant ; une plaque rend hommage à cette histoire.

- No 207 : l'écrivain Pierre Benoit y vit de 1918 à 1923 ; une plaque lui rend hommage.

- No 214 : Maison des étudiantes. Siège des Cours de civilisation française de la Sorbonne.

- No 216 : immeuble de style fonctionnaliste conçu par l'architecte Bruno Elkouken (1893-1968) et décoré par Ernő Goldfinger (1902-1987). Il est construit en 1932-1934 pour l'industrielle des cosmétiques Helena Rubinstein (1872-1965). Le bâtiment comprend un théâtre au rez-de-chaussée – futur Studio Raspail –, des appartements et des ateliers d'artistes. Helena Rubinstein vécut au début des années 1930 dans le penthouse, somptueusement aménagé de meubles Art déco et de sa collection d’œuvres d’art[23] - [24] avant d'emménager au 24, quai de Béthune en 1937.

— Jean Fautrier (1898 1964) occupait ici un atelier de 1940 à 1945[25].

L’immeuble a remplacé un pavillon derrière lequel se cachait une petite cité d'artistes constituée de deux rangées d'ateliers qui n’étaient guère plus que de « simples niches vitrées ». Amadéo Modigliani, expulsé de la cité Falguière en 1913 trouva refuge dans l'un de ces ateliers disparus[26]. - No 218 : sur le linteau de la porte, le no 20 (presque effacé) subsiste. Il s’agit de l’ancienne numérotation du boulevard d’Enfer[27].

N°218, ancienne numérotation correspondant au 20, boulevard d’Enfer.

N°218, ancienne numérotation correspondant au 20, boulevard d’Enfer. - No 222 : Jean-Paul Sartre était locataire au dixième étage à partir de 1962[28].

- No 225 : établissement hôtelier, ancien Hôtel de la Paix où loge Foujita au début de l'année 1930, entre son retour de Tokyo et son départ pour New-York[29].

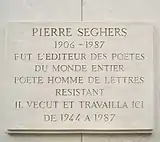

- No 228 : le peintre Jean Carzou y résida, ainsi que le poète Pierre Seghers de 1944 à 1987 auquel une plaque rend hommage.

- No 232 : Le Jockey depuis 1923 (anciennement Le Caméléon), célèbre cabaret-club pendant les Années folles[30]. Il était auparavant situé aux no 146 puis 127 du boulevard du Montparnasse.

- No 237 : lycée hôtelier Guillaume-Tirel.

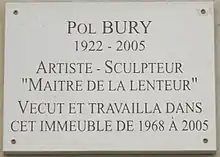

- No 236 : le sculpteur Pol Bury y vécut de 1968 à 2005 ; une plaque lui rend hommage.

- Nos 240 et 242 : entre ces deux numéros, embranchement de la cité Nicolas-Poussin, qui consiste en un hôtel particulier et un immeuble de rapport avec ateliers, sur rue, et de quatre maisons mitoyennes à deux étages, dont deux avec atelier, situées au fond de la cour qu'un mur sépare du cimetière du Montparnasse.

- No 240 : immeuble de rapport (1903, Louis Süe architecte[31])

— domicile, à partir de 1906, du sculpteur Cecil Howard[32] (1888-1956), alors jeune étudiant à l'Académie Julian. Il y loge avec sa mère. - No 242 : domicile de Pablo Picasso et Eva Gouel de septembre 1912 à septembre 1913 qu'ils quittent pour se loger rue Victor-Schœlcher[33].

- No 244 : domicile vers 1948[34] de Gustave Dupont-Ferrier (1865-1956), historien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

- No 247 : passage d'Enfer, voie privée fermée par des grilles.

- No 254 : École spéciale d'architecture.

- Nos 255 et 257 : entre ces deux numéros, aboutissement de la rue Boissonade, précédemment début de l'impasse Boissonade et antérieurement de l'impasse Sainte-Élisabeth. Cette ancienne voie privée est restée inaccessible aux voitures jusqu'à son prolongement, en vertu d'un décret du 15 avril 1930, au travers d'une partie des jardins du couvent des Dames de la Visitation et sa fusion avec une autre impasse percée à partir du boulevard du Montparnasse. Elle présentait jusqu'alors, comme le passage d'Enfer voisin (no 247), des grilles fermées dans l'alignement des maisons du boulevard[35].

- No 261 : siège de la fondation Cartier, ouvert en 1994 dans un bâtiment à la conception architecturale en verre, acier et béton de l'architecte Jean Nouvel. À cet emplacement se trouvait l'American Center de 1920 (détruit) jusqu'au déménagement de cette institution au 51, rue de Bercy, en 1988. En 1823, un cèdre rapporté du Liban est planté près de l'actuelle fondation Cartier par Chateaubriand, l'écrivain habitant non loin. Il crée aussi l'infirmerie Marie-Thérèse, qui accueille encore de nos jours des prêtres en retraite. L'arbre est abattu en avril 2021, « pour des raisons de sécurité liées à la sécheresse », dans l'indifférence générale[36].

- En juillet 1832, Chateaubriand se fit arrêter. Il relate cet événement et sa sortie, par un petite porte donnant sur le boulevard, dans le livre trente-sixième des Mémoires d'outre-tombe[37].

- No 270 : réalisé par l’architecte Bruneau, l’immeuble de sept étages est primé au Concours de façades de la ville de Paris de 1901[38] ; domicile vers 1955[39] de Robert Fawtier (1885-1966), bibliothécaire, historien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

- No 266 : École Camondo Paris

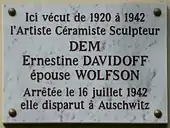

- No 272 : domicile de 1920 à 1942 de l'artiste céramiste Ernestine Davidoff (Erna Dem), déportée et morte à Auschwitz (plaque).

- No 278 : en 1936[40] domicile de l'artiste peintre de l'Abstraction Piet Mondrian (1872-1944) ; domicile du peintre Nicolas Poliakoff (1899-1976) à la fin de sa vie[41].

- No 280 : dans les années 1920, la cantatrice Spéranza Calo-Séailles (1885-1949) y tient un studio-atelier où elle enseigne le chant et la respiration[42].

- No 291 : siège du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) depuis 2018.

Nos 240-242.

Nos 240-242. Le passage d'Enfer.

Le passage d'Enfer. Partie sud du boulevard à proximité de la place Denfert-Rochereau.

Partie sud du boulevard à proximité de la place Denfert-Rochereau.

Emplacements non localisés

- No 97 boulevard d'Enfer : en 1880, adresse du peintre et sculpteur néerlandais Ferdinand Leenhoff[43] (1841-1914).

Plaques

Plaque au no 34.

Plaque au no 34. Plaque au no 38.

Plaque au no 38. Plaque au no 39.

Plaque au no 39. Plaque au no 42.

Plaque au no 42. Plaque en hommage à un FFI mort pendant la Libération de Paris, au croisement avec la rue de Sèvres.

Plaque en hommage à un FFI mort pendant la Libération de Paris, au croisement avec la rue de Sèvres. Plaque au no 110.

Plaque au no 110. Plaque au no 206.

Plaque au no 206. Plaque au no 207.

Plaque au no 207. Plaque au no 228.

Plaque au no 228. Plaque au no 236.

Plaque au no 236. Plaque au no 272.

Plaque au no 272. Plaque de l'allée Sonia-Rykiel.

Plaque de l'allée Sonia-Rykiel. Plaque de l'allée Claude-Cahun-Marcel-Moore.

Plaque de l'allée Claude-Cahun-Marcel-Moore. Plaque de l'allée Sœur-Emmanuelle.

Plaque de l'allée Sœur-Emmanuelle.

Notes et références

- « Décret du » dans Adolphe Alphand : Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décret et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, supplément (années 1270-1884 et 1885-1888, page 77, citant l'arrêté du précédent comme suit :

- Le préfet de la Seine,

- Vu la loi des 16-24 août 1790. titre XI, article 3, 1er ;

- Vu les lois des (article 10), et (article 18);

- Vu la délibération du Conseil municipal en date du , portant que le nom de F.-V. Raspail sera attribué au « boulevard d'Enfer »;

- Vu le rapport et sur la proposition de l'inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des travaux;

- Arrête:

- Article premier : Le « boulevard d'Enfer » prendra le nom de « boulevard Raspail »,

- Article 2 — Le directeur des travaux est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des actes administratifs.

- Fait à Paris. le .

- Signé : E. Poubelle.

- « Rapport Beudant sur les modifications à introduire dans la nomenclature des voies publiques à Paris », conseil municipal, 1873, gallica.bnf.fr.

- Lucien Lambeau, « La maison de Victor Hugo, rue Notre-Dame-des-Champs », Procès-verbal de la Commission municipale du Vieux Paris sur Gallica, , p. 310-318.

- Andrée Jacob, Vie et histoire du VIe arrondissement, Éditions Hervas, 1986.

- France Archives (portail national des archives), « Hôpital Corentin-Celton et fondation Devillas ».

- « Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE) ».

- Monument à Claude Chappe – Paris (75007) (fondu).

- 1869 – Le Boulevard Raspail.

- Exelsior du 8 janvier 1919 : Carte et liste officielles des bombes d'avions et de zeppelins lancées sur Paris et la banlieue et numérotées suivant leur ordre et leur date de chute.

- Excelsior du 9 janvier 1919 : Carte et liste officielles des obus lancés par le canon monstre et numérotés suivant leur ordre et leur date de chute.

- « VOIES - Nomenclature des voies actuelles », sur opendata.paris.fr (consulté le ).

- Qui êtes vous ? Annuaire des contemporains, notices biographiques, 1924.

- « Primaire à droite : Juppé inaugure son QG de campagne », leparisien.fr, 7 janvier 2016.

- Photographie de groupe de petits réfugiés français accueillis dans des familles suisses, à Lausanne, en 1916, grâce à l'Œuvre de guerre des colonies de vacances de la Chaussée du Maine qui avait alors ses bureaux au 41, boulevard Raspail cediasbibli.org.

- Jacky Tronel, « Shamaï Haber et les « menhirs » de la Maison des Sciences de l’Homme, rue du Cherche-Midi », prisons-cherche-midi-mauzac.com, 17 septembre 2010.

- « 65-67, boulevard Raspail », sur pss-archi.eu.

- Brigitte Léal, Dictionnaire du cubisme, 2018.

- Archives de Paris VR 573, dossier « École du boulevard Raspail ». La délibération a été publiée dans le Bulletin municipal officiel du 1er juin 1920, p. 2547.

- « Règlement du Sénat et instruction générale du bureau », Sénat, 1er novembre 2021.

- « Sur les traces de Rodin dans la capitale », Le Figaroscope, semaine du 22 au 28 mars 2018, p. 14.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, Éditions de Minuit, 1963, pp. 158.

- Günter Busch, Liselote von Reinken (dir.), Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern, 4. Auflage, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, pp. 183-189 et 520.

- « mahJ / Le Paris d’Helena Rubinstein », sur mahj.org, (consulté le ).

- « mahJ / "Helena Rubinstein. L'aventure de la beauté" », sur culture.gouv.fr, (consulté le ).

- Jean Fautrier, Daniel Marchesseau, Jean Fautrier : du 17 décembre 2004 au 13 mars 2005, Fondation Pierre Gianadda, 2004, p. 218, catalogue de la rétrospective consacrée à Fautrier à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort.

- Jean-Paul Crespelle, La vie quotidienne à Montparnasse à la grande époque : 1905-1930, Paris, Hachette, 1976, p. 91.

- « En descendant le boulevard Raspail ».

- Jean-Paul Sartre sur le site terresdecrivains.com.

- Sylvie Buisson, Dominique Buisson, Léonard-Tsuguharu Foujita, acr-edition, 1987, p. 76 (en ligne).

- « Les cafés montparnos. Une vie de quartier pendant les Années folles », essonne.fr, consulté le 11 octobre 2018.

- Susan Day, Louis Süe, 1875-1968 : architecte des années folles, P. Mardaga, 1986, p. 21.

- Catalogue du Salon de Paris, 1906.

- Emilia Philippot, « Boulevard Raspail (Atelier du) », In : Brigitte Leal (dir.), Dictionnaire du cubisme, Robert Laffont, 2018 (en ligne).

- /1956Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, impr. nationale, 1948.

- « Boissonade (rue) » In : Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 1, éd. de Minuit, p. 208.

- Bruno Frappat, « Ce que les arbres brûlent de dire », la-croix.com, 16 avril 2021.

- Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Paris, Gallimard, La Pléiade, , page 553.

- « Façades parisiennes », Le Journal, , sur RetroNews.

- Bulletin philologique et historique du comité des travaux historiques et scientifiques, impr. nationale, 1955.

- Marty Bax, Mondrian complet, Hazan, 2002, p. 1864.

- Société des artistes indépendantes, 88e exposition, Grand Palais, 1977, catalogue de l'exposition posthume.

- Manuel Cornejo et Dimitra Diamantopoulou, Spéranza Calo-Séailles, une Grecque à Paris et à Antony. Une cantatrice et artiste oubliée (en ligne).

- « Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture… des artistes vivants exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1880 », Paris, Imprimerie nationale, 1880 (en ligne).

_-_2021-07-28_-_1.jpg.webp)