Rue du Cherche-Midi

La rue du Cherche-Midi est une voie traversant les 6e et 15e arrondissements de Paris.

6e, 15e arrts Rue du Cherche-Midi

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 6e 15e | |

| Quartiers | Notre-Dame-des-Champs Necker |

|

| Début | 25, rue du Vieux-Colombier place Michel-Debré |

|

| Fin | Place Camille-Claudel | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 1 175 m | |

| Largeur | 14 m | |

| Historique | ||

| Dénomination | ||

| Ancien nom | Rue de la Vieille-Tuilerie Rue des Vieilles-Tuileries Rue du Petit-Vaugirard Rue du Chasse-Midi |

|

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 1972 | |

| DGI | 1978 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Longue de 1175 m, elle débute au 25, rue du Vieux-Colombier et place Michel-Debré et se termine place Camille-Claudel.

Elle est desservie, à son extrémité nord, par les lignes de bus RATP 63 70 84 86 et par la ligne ![]()

![]() à la station Saint-Sulpice et, à son extrémité sud, par la ligne de bus RATP 89 et par la ligne

à la station Saint-Sulpice et, à son extrémité sud, par la ligne de bus RATP 89 et par la ligne ![]()

![]() à la station Falguière.

à la station Falguière.

Origine du nom

Diverses explications ont été données :

- Cette rue doit son nom à une enseigne représentant un cadran solaire, près duquel étaient peints des gens qui cherchaient midi à quatorze heures[1] - [2] - [3]. Voir ci-dessous au no 19 de la rue.

- Selon Maurice Louis Dumoulin, une propriété surnommée « maison de la chasse » était située au coin des rues du Dragon et du Four. Le chemin qui partait de là se serait appelé « chemin qui va de la chasse au midi », puis rue du Chasse-Midi et enfin, par altération, rue du Cherche-Midi. Sur le plan de Boisseau (1648), la rue apparaît avec l’appellation « rue du Chasse-Midy »[4].

- Pour Bernard-Jean-Hyacinthe Jaillot, le nom serait dû à une enseigne de cabaretier.

- Gustave Pessard suggère que dans les parages existait une forêt si épaisse qu’on ne pouvait y voir le soleil à midi[5].

- Édouard Fournier y voit une référence à un écornifleur cherchant à se faire inviter à midi[6].

Historique

Initialement, la « rue de la Vieille-Tuilerie », la « rue du Petit-Vaugirard » et la « rue du Cherche-Midi » formaient trois voies publiques distinctes.

Originellement « rue du Colombier », elle prend le nom de « rue du Vieux-Colombier » au XVIIe siècle.

La rue de la Vieille-Tuilerie, où rue des Vieilles-Tuileries, était ainsi nommée en raison de son voisinage avec plusieurs tuileries. Elle est citée sous le nom de « rue des Vielles thuilleries » dans un manuscrit de 1636.

La rue du Petit-Vaugirard tenait son nom du village de Vaugirard auquel elle conduisait. L'adjectif « petit » servait à la distinguer de la rue de Vaugirard.

Une décision du ministre du Commerce et des Travaux publics, Antoine d'Argout, en date du , réunit ces trois voies sous le nom de rue du Cherche-Midi.

L’ancienne rue du Cherche-Midi s'étendait de la rue du Vieux-Colombier à la rue du Regard. Elle s’était appelée :

- chemin de Vaugirard (1388) ;

- chemin de la Croix-de-Vaugirard (1447) ;

- chemin de la Tuilerie (1510) ;

- chemin de la Vieille-Tuilerie ou chemin de la Pointe (1529) ;

- rue des Vieilles-Thuilleries ou rue de Chasse-Midi (1595) ;

- rue Chasse-Midy ou du Petit-Vaugirard (1628).

Plaque de l'ancien nom.

Plaque de l'ancien nom.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- À l'angle avec le boulevard Raspail, près de la Maison des sciences de l'homme, se trouve un jardin où sont installées des sculptures de Shamai Haber (en)[7].

- Nos 2 à 12 : emplacement de l’ancien couvent des Prémontrés, dont l'église fut le siège de la section de la Croix-Rouge puis du Bonnet rouge puis du Bonnet de la liberté, pendant la Révolution française[2]. Sauf ceux des numéros 4, 4 bis et 4 ter édifiés en 1877, ces immeubles sont les maisons de rapport construites pour les religieux en 1722 qui masquaient l'église et la maison conventuelle.

- No 4 : emplacement de l'ancien cabaret et restaurant « Le Fiacre ».

- No 4 ter : Christer Strömholm y a résidé.

- No 6 : domicile du peintre Léo Fontan de 1910 à 1913.

- No 8 : boulangerie historique de la famille Poilâne.

- No 9 : Roger Martin du Gard est démobilisé en février 1919 dans la Rhénanie occupée et, de retour à Paris le , il s’installe avec son épouse à cette adresse[8].

- No 14 : demeure de l'ingénieur et Directeur Général des Eaux de Paris Edmond Humblot ; ministre des Travaux Publics de 1868 à 1869.

- No 15 : demeure de l'ingénieur et futur préfet Achille Chaper[9].

- No 16 : hôtel particulier (XVIIe siècle) occupé à partir de 1782 par le général Le Veneur qui y reçut son aide de camp, le futur général Hoche, en 1792[2].

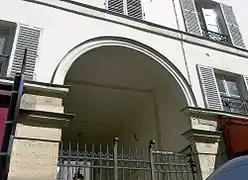

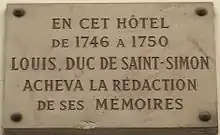

- No 17 : le duc de Saint-Simon y achève la rédaction de ses Mémoires de 1746 à 1750, comme l'indique une plaque en façade.

- No 18 : hôtel de Marsilly, classé Monument Historique [10]:

- propriété, à partir de 1802 à 1823, de Charles-Joseph Lambrechts, ministre de la Justice de 1797 à 1799, l'un des rédacteurs de l'acte de déchéance de Napoléon[2]. ;

- demeure, en 1913, de Marcelle Tinayre[2], écrivaine féministe, auteur de La Rebelle ;

- aujourd'hui siège des Archives Généalogiques Andriveau

- No 19 : un bas-relief, situé au-dessus d'un magasin (installé en 1874), remplace une enseigne datant de 1675 au motif identique. Cette enseigne permettait de découvrir un astronome qui relève les degrés d’un cadran avec son compas dont les pointes visent les heures de midi et de quatorze heures. Cette scène est une représentation de l’expression « chercher midi à quatorze heures », qui date du XVIIe siècle et qui se base sur une coutume italienne : les heures du jour suivant commençait trente minutes après le coucher du soleil. Selon les saisons, les jours étant plus ou moins longs, le milieu de journée tombait entre 15 h et 19 h mais jamais à 14 h. En conséquence, il est parfaitement futile de « chercher midi à quatorze heures »[11]. Une autre explication, avec une origine également italienne, indique que la journée suivante commençait bien au coucher du soleil, mais comme celui-ci évoluait régulièrement selon les saisons, il était impossible de fixer les heures de façon définitive et qu'il ne servait à rien de « chercher midi à quatorze heures »[12].

Immeuble au no 4.

Immeuble au no 4. Immeuble au no 18.

Immeuble au no 18. No 18.

No 18. Détail de la porte.

Détail de la porte. Immeuble au no 19.

Immeuble au no 19. Bas relief au no 19.

Bas relief au no 19. Maison à l'enseigne Au Cherche midi, en 1899.

Maison à l'enseigne Au Cherche midi, en 1899.

- No 21 :

- René Laennec, inventeur du stéthoscope y est locataire de 1822 à 1836[2] ;

- l'écrivain et historien Pierre Lafue habita cette maison de 1942 à 1975 (une plaque lui rend hommage) ;

- emplacement de l'Institut universitaire Saint-Pie-X.

- Mercè Rodoreda, romancière catalane, de 1946 à 1952.

- No 27 : immeuble de 1931 construit par l'architecte Henri Delormel, signé en façade[13] ;

- No 33 : atelier d'Helen Mabel Trevor où elle meurt d'une crise cardiaque le [14] - [15].

- No 36 : en 1885, domicile du peintre Eugène-Louis Charpentier (1811-1890), élève de François Gérard et de Léon Cogniet[16]. De 1869 à 1947, emplacement de la boutique du marchand de couleurs fines et matériels pour artistes, Hardy Alan.

- No 37 : Au XVIIIe siècle fut édifié l’hôtel de Toulouse. En janvier 1800, il devint l’hôtel du Conseil de guerre auquel est adjoint, en 1841, la maison de justice militaire de Paris ( à ne pas confondre avec la prison du Cherche-Midi, située en face)[17] - [18]. Alfred Dreyfus comparaît devant cette instance en 1894. En 1913, fut bâti le central téléphonique Littré.

- emplacement du Gymnase de bienfaisance, créé par le banquier philanthrope Gaston Rosnay en 1796. L’existence de ce gymnase est hypothétique: Jacques Mignard fit paraître en l’an IV de la République (1795-1796) un livre intitulé Les fourberies de Gaston-Rosnay directeur du prétendu gymnase dévoilées et comparées à celles des prêtres[19].

- No 38 : emplacement de l'ancienne maison de refuge ouverte par la communauté des Filles du Bon-Pasteur. Fermée en 1790, elle devint un entrepôt des subsistances de la troupe puis la prison militaire du Cherche-Midi, siège du Conseil de guerre à partir de 1800. C'est là que furent jugés le général Malet après sa tentative de coup d'État, les insurgés de juin 1848 et le capitaine Dreyfus en .

- No 39 : demeure des parents d'Adèle Foucher au moment de son mariage avec Victor Hugo en 1822 ; son père était greffier du Conseil de guerre. C'est là, chez ses beaux-parents, que Victor donna la lecture de son Cromwell, le .

- No 40 : hôtel de Rochambeau. Le comte de Rochambeau (1725-1807) en fit l'acquisition en 1779 et le possédait encore en 1804[2]. Il commandait les troupes françaises de soutien aux insurgents américains. Il fut l'un des artisans de la victoire de Yorktown qui mit fin à la guerre d'indépendance américaine.

- No 42 : ancien atelier d'Auguste Labouret[20].

- No 44 : ancien hôtel particulier (1768[2]) ;

- ancienne demeure de Dominique Joseph Garat, successeur en 1792 de Danton comme ministre de la Justice et chargé, à ce titre, de lire l'année suivante à Louis XVI son arrêt de mort[2] ;

- (ancien 2, rue des Vieilles-Tuileries) : Madame Hugo mère, née Sophie Trébuchet (1772-1821), emménage le avec ses fils Abel (né en 1798), Eugène (né en 1800), et Victor (né en 1802) dans cette maison, où ils demeurent jusqu'au [21] ;

- demeure encore, à partir de 1820, de l'abbé Grégoire, qui y mourut en 1831, à 81 ans[2], ancien chef de l'Église constitutionnelle pendant la Révolution et défenseur des Juifs et des esclaves noirs ; une plaque lui rend hommage. On peut voir, à gauche dans la cour, une ancienne pompe à eau.

- No 47 : demeure de Paul et Laura Lafargue, gendre et fille de Karl Marx. Paul Lafargue est l'auteur du fameux pamphlet Le Droit à la paresse. Ils se suicidèrent ensemble en 1911.

- No 55 :

- Le peintre romantique Paul Huet (1803-1869) qui y a son domicile et s'offre comme commissaire à la Révolution dans son logement, quand Victor Hugo appelle au soulèvement contre le Coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III[22]

- Lieu de décès de l'écrivain et peintre pastelliste Eugène Tourneux (1809-1867)[23].

- académie de peinture fondée par Rodolphe Julian en 1890 et réservée aux femmes, qui resteraient interdites d'école des beaux-arts jusqu'en 1897 ;

- C'est dans ces anciens ateliers (deux espaces au rez-de-chaussée, au fond de la cour à droite) que s'installa le sculpteur René Iché (1897-1954) en 1936. René Iché étant résistant, c'est dans la cave du petit atelier qui lui servait de bureau que furent dissimulées pendant toute l'Occupation les archives de l'affaire Dreyfus ;

- L'écrivaine et artiste peintre Louise Hervieu (1878-1954) vécut au premier étage, escalier B, et servit de modèle à Iché, son voisin, pour plusieurs de ses œuvres, dont la plaquette de souscription pour la création du carnet de santé, idée de deux compagnons de jeunesse d'Iché : Francis Carco et Roland Dorgelès. Une plaque lui rend hommage

- Au fond de l’allée se trouve l’ancienne clinique ophtalmologique du docteur Louis de Wecker (1832-1906).

- No 56 (et 28, rue Saint-Placide) : maison d’angle datant probablement du XVIIe siècle, modifiée au XVIIIe siècle[24] ; cadran solaire au niveau du 2e étage.

- No 71 :

- demeure du général Hulin, mort en 1841, un des Vainqueurs de la Bastille. C'est lui qui mit en échec le complot du général Malet en 1812[2] ;

- demeure également, en 1931, d'Eugène Dabit (inscription au 85, « rue du Petit-Vaugirard »), membre du groupe de la littérature prolétarienne, auteur du roman L'Hôtel du Nord (1929), que Marcel Carné porterait à l'écran en 1938.

- No 76 : demeure, en 1860, du romancier et auteur dramatique Jules Sandeau[2], ancien amant d'Aurore Dupin et co-auteur avec elle de Rose et Blanche, publié en 1831 sous la signature « Jules Sand » ce qui avait inspiré Aurore à prendre le pseudonyme George Sand.

- Nos 83 et 85: voir ci-dessous.

- No 84 : demeure de Charles Beslay, membre et doyen de la Commune de 1871.

- No 86 : débouché de l'ancienne cour des vieilles Thuilleries ; présence d'une fontaine dans la dernière cour.

No 86, ancienne cour des vieilles Thuilleries.

No 86, ancienne cour des vieilles Thuilleries. L'entrée.

L'entrée. Première cour.

Première cour. La fontaine (détail).

La fontaine (détail).

- Nos 83 et 85 (anciens nos 85 et 87) : rue Jean-Ferrandi (ancienne rue de Bagneux, renommée en 1935), qui s'étend jusqu'à la rue de Vaugirard et où subsistent de nombreux ateliers d'artistes.

- No 83 (et no 1 rue Jean-Ferrandi, précédemment rue de Bagneux) : hôtel du comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, député de la noblesse aux États généraux de 1789, assassiné devant sa porte le [2].

- No 85 : (ancien no 87 inscrit dans l'écusson au-dessus de la porte) qui a aussi pour adresse le no 2 rue Jean-Ferrandi (précédemment rue de Bagneux) : petit hôtel de Montmorency (1743[2]) ou de Montmorency-Bours, dit « petit » pour le distinguer du grand hôtel de Montmorency-Bours situé dans la même rue (no 89). Les façades sur rue sont protégées au titre de monument historique[25]. Prés de la niche d'angle vidée de sa statue, la façade principale conserve l'inscription gravée de l'ancien nom de la rue du Petit-Vaugirard[2]. Cet hôtel est donné « à tort ou à raison[26] » comme typique des habitations françaises de style Louis XV par Sir Banister Fletcher[27].

Cet hôtel particulier fut acquis en 1752 par Joseph-Alexandre de Montmorency[28] († 1759), dit « comte de Montmorency-Bours[29] », dernier seigneur d'Acquest[30], qui lui a donné son nom. Demeure et atelier du peintre Ernest Hébert transformés en musée en 1933 : c'est aujourd'hui le musée Hébert, dépendant du musée d'Orsay. L'hôtel est offert à l'État en 1974. - No 87 : plaque indiquant l'emplacement d'une borne-fontaine alimentée par les eaux du canal de l'Ourcq en 1847.

De 1907 à 1909, l'artiste peintre galloise Gwen John (1876-1939) occupait dans cette vaste demeure un logement mansardé qu'elle avait pu obtenir grâce au soutien de Rodin dont elle était très éprise et qui la faisait poser pour la muse Whistler. En 1909 elle quitta sa chambre — bien connue par ses toiles Un coin de la chambre de l'artiste (A corner of the artist's room) et Artiste dans sa chambre (Artist in her room) — pour aller se loger dans le quartier de Plaisance au 6, Rue de l'Ouest[31] ;

No 85 : façades sur rue.

No 85 : façades sur rue. Nos 85 et 87 : façades sur rue.

Nos 85 et 87 : façades sur rue..jpg.webp) No 87 : mansarde de Gwen John, 1907/1909.

No 87 : mansarde de Gwen John, 1907/1909.

- Nos 88 à 92 (et 93 à 97, rue de Sèvres) : chapelle de la maison mère de la congrégation de la Mission.

- No 89 : grand hôtel de Montmorency, demeure en 1808 du maréchal Lefebvre et de son épouse, Madame Sans-Gêne (qui ne l'habita jamais et le vendit), monument historique. Dans le vestibule de son escalier trône un modèle en plâtre d'une statue de Napoléon Ier commandée à Roland par l'Institut, ainsi qu'un médaillon de Louis XV. Actuellement ambassade du Mali en France.

- No 90 : jardin du Père-Armand-David

- No 91 : entreprise Angel où travaillait, arrivant de Bretagne, Nathalie Le Mel, une des premières adhérentes à l'Association internationale des travailleurs (AIT), fondatrice avec Eugène Varlin des restaurants coopératifs Les Marmites.

- No 93 : arrière de l'ancien monastère de la Visitation, dont l'entrée principale est située 110 rue de Vaugirard. Le bâtiment est acheté par l'ordre en 1819 et largement réaménagé à partir de 1821. En 2010, les religieuses le quittent pour rejoindre le monastère de l'avenue Denfert-Rochereau. Le site revient alors au diocèse de Paris. Il comprend un hôtel particulier construit à l'origine, vers 1775, pour la maison de Clermont-Tonnerre, un jardin de 4000 m², un cloître, une chapelle et une ancienne vacherie (qui fut la dernière de Paris). Sous le nom de Maison Marguerite-Marie, un projet mené par le diocèse prévoit la construction de nouveaux bâtiments afin d'accueillir des logements, un équipement de petite enfance et une résidence pour personnes handicapées. Pour cela, plusieurs édifices datant de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle doivent être détruits (oratoires, vacherie surmontée d'une claustra, chapelle encastrée, pilastres style Louis XVI donnant sur la rue du Cherche-Midi, etc.) et le jardin réaménagé (42 arbres doivent être coupés), une densification (notamment deux immeubles de 6-7 étages) qui suscite les critiques de défenseurs du patrimoine[32] et de riverains, comme l'acteur Gérard Depardieu[33].

- No 95 : ancien hôtel de Chambon, hôtel particulier classé monument historique, acquis en 1994 et remis en vente en 2012 par l'acteur Gérard Depardieu[34], qui a été dans cette même rue également propriétaire de la poissonnerie Moby Dick (no 50), achetée en 2010[35] et du restaurant — bar à vin Le bien décidé (no 177), tous eux aussi revendus depuis.

- No 98 :

- domicile, dans les années 1890, du graveur Jules Gabriel Levasseur (1823-1907)[36] - [37] qui logera ultérieurement et jusqu'à sa mort au 33, rue d'Assas (voir à cette adresse) ;

- le compositeur Maurice Jaubert (1900-1940) habita cette maison de 1931 à 1939 ; une plaque lui rend hommage.

- No 100 : ancien appartement du président Henri Queuille, qui y habita de 1933 jusqu'à sa mort en 1970 ; une plaque lui rend hommage. Également siège de campagne de Lionel Jospin lors de l'élection présidentielle de 1995[38].

- No 102 : ancien atelier d'Édouard Georges Mac-Avoy, où il travaille de 1934 à 1991. Une plaque lui rend hommage.

- No 103 : une statuette de Notre-Dame est installée dans une niche[2].

- No 108 bis : le graveur Jules Huyot (1841-1921) s'y installe après son mariage en 1868 et son fils, le peintre Albert Huyot (1872-1968), y naît[39].

- No 112 : emplacement de la clôture du Cherche-Midi, poste d'octroi installé sous Louis XV, en 1765, et remplacé juste avant la Révolution par le mur des Fermiers généraux.

- No 113 : dans les années 1870-1880, emplacement de l'atelier du photographe Ferdinand Carlier (1829-1893)[40], membre de la Société française de photographie (1859-1864), photographe de l'École des beaux-arts de Paris (1860)[41].

Plaque au n°17.

Plaque au n°17. Plaque au n°21.

Plaque au n°21. Plaque au n°44.

Plaque au n°44. Plaque au n°55.

Plaque au n°55. Plaque au n°98.

Plaque au n°98. Plaque au n°100.

Plaque au n°100. Plaque au n°102.

Plaque au n°102. Statuette au n°103.

Statuette au n°103. Statuette au n°104.

Statuette au n°104.

La rue au cinéma

Le Crime de la rue du Cherche-Midi à quatorze heures est un film muet réalisé par Georges Méliès et sorti en 1908.

Dans le film La Traversée de Paris, réalisé par Claude Autant-Lara en 1956, le personnage de Grandgil, joué par Bourvil est conduit à la prison du Cherche-Midi d'où on suppose qu'il risque d'être fusillé.

La rue dans la littérature

Leon Larguier, le personnage principal du roman Les Rebelles de Jean-Pierre Chabrol, est surnommé Cherchemidi car il loue une chambre rue du Cherche-Midi. L'auteur ajoute cette explication au nom de Cherche-Midi[42] :

« Jadis, aux temps réformés où l'on usait encore d'un parler qui pouvait se vanter d'être mâle, on nommait « chercheurs de midi » ceux qui, alors qu'on dînait à midi, se glissaient dans les maisons pour tâcher de dérober quelque chose.

Secundo : attendu que les écornifleurs cherchent midi où il n’est que onze heures, « chercheurs de midi » se disait également des parasites qui couraient après un dîner. »

Adam W., le protagoniste du roman Les Désorientés d'Amin Maalouf, habite à Paris, rue du Cherche-Midi[43].

La rue dans la musique

Le groupe formé dans les années 1990 par Pierre Souchon, fils d'Alain Souchon et Julien Voulzy, fils de Laurent Voulzy, se dénommait Les Cherche Midi, en référence à cette rue.

No 14 : porte.

No 14 : porte. No 44 : entrée.

No 44 : entrée. No 56 : immeuble avec cadran solaire vertical.

No 56 : immeuble avec cadran solaire vertical. No 89 : ambassade du Mali.

No 89 : ambassade du Mali. No 95 : hôtel de Chambon.

No 95 : hôtel de Chambon.

Notes et références

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de minuit, septième édition, 1963, t. 1 (« A-K »), « Rue du Cherche-Midi », p. 340-345.

- Site lefigaro.fr, article de thierry Clermont "À Paris, la midinette cherche midi à quatorze heures", consulté le 25 février 2021.

- Dominique Leborgne, Saint-Germain des Prés et son faubourg : évolution d'un paysage urbain, Parigramme, (ISBN 2-84096-189-X, 978-2-84096-189-5 et 978-2-84096-901-3, OCLC 62364059, lire en ligne).

- « Cherche-Midi ».

- « Cherche-Midi ».

- Jacky Tronel, « Shamaï Haber et les « menhirs » de la Maison des Sciences de l’Homme, rue du Cherche-Midi », prisons-cherche-midi-mauzac.com, 17 septembre 2010.

- Roger Martin du Gard et le Biographe, textes réunis par Hélène Baty-Delalande et Jean-François Massol (les Éditions Ellug publient les actes de la journée d'étude organisée à l'Université Lyon II en mai 2008).

- Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, quinzième année, Paris, Madame Huzard, .

- « Hôtel de Marsilly », sur Ministère de la Culture, (consulté le ).

- Site breves-histoire.fr, article de Gino Appert "Bas-relief du Cherche-midi, consulté le 25 février 2021.

- Google livre "Italie: guide du jeune voyageur", chapitre 20 de l'abbé Moyne, éditions Mégard, consulté le 25 février 2021.

- « 27, rue du Cherche-Midi », sur pss-archi.eu.

- Bridget Hourican, Dictionary of Irish Biography, Cambridge, Cambridge University Press, , « Trevor, Helen Mabel ».

- (en) « Helen Mabel Trevor (1831–1900) », sur National Gallery of Ireland (consulté le ).

- Catalogue de la 27e exposition d'Amiens de 1885, organisée par la Société des amis des arts de la Somme, p. 21.

- « Conseil de guerre »

- Pascal Payen-Appenzeller, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, (ISBN 2-7073-1054-9, 978-2-7073-1054-5 et 2-7073-1052-2, OCLC 14048489, lire en ligne)

- « Gaston-Rosnay »

- Congrès archéologique de France : séances générales tenues [… par la Société française pour la conservation des monuments historiques].

- André Dignimont (Français, 1891-1965) : Maison habitée par Victor Hugo, 44 rue du Cherche-Midi, dessin aquarellé, représentant, selon la notice iconographique « la maison du 2, rue des Vieilles Tuileries aujourd'hui 44, rue du Cherche-Midi où Victor Hugo a habité avec sa mère et ses frères, du au , » (en ligne) sur le site parismuseecollections.paris.fr.

- Pierre et Rolande Miquel avec la collaboration du professeur Gérard Bonin et de Michael Tazi Klaa, De l'aube romantique à l'aube impressionniste, éditions Somogy, 2011, p. 116.

- Émile Bellier de la Chavignerie, Nécrologie de Jean-François-Eugènne Tourneux, dans La chronique des arts et de la curiosité, supplément à La Gazette des beaux-arts, No 191, , p. 205 (en ligne).

- Protections patrimoniales, 6e arrondissement, Ville de Paris, Règlement du PLU, tome 2, annexe VI, p. 203 à 432.

- Arrêté du , voir Notice no PA00088650, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Michel Gallet, Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle : dictionnaire biographique et critique, Paris, Éditions Mengès, , 494 p. (ISBN 978-2-85620-370-5 et 2-8562-0370-1), p. 301.

- (en) Banister Fletcher et J. C. Palmes (éd.), A History of Architecture, Londres, , 18e éd..

- Joseph Alexandre de Montmorency († 13 mars 1759), dit « comte de Montmorency-Bours », dernier seigneur d'Acquest (1708), fils de Daniel II de Montmorency († novembre 1708) est lieutenant général des armées du Roi au service de la Pologne. Il sert notamment en Saxe. Il épousa la veuve du grand maréchal de l'armée polonaise, née de Pocci (ou de Pocey).

- Généalogie de la maison de Montmorency, Montmorency, seigneurs de Bours, branche puînée sur le site racineshistoire.free.fr (voir en ligne, p. 46.

- Dictionnaire des dates, des faits, des lieux et des hommes historiques..., A. Levasseur, Paris, 1842, p. 23 (voir en ligne).

- Maria Tamboukou : Introduction : Mapping Gwen John : Lives, Lines and Images, In Nomadic Narratives, Visual Forces: Gwen John’s Letters and Paintings, Peter Lang, 2010, p. 7.

- « Le monastère de la Visitation et sa vacherie, unique à Paris, bientôt victimes d’une opération de densification », sppef.fr, 1er septembre 2020.

- Claire Bommelaer, « Le monastère de la Visitation au cœur d'une polémique patrimoniale parisienne », Le Figaro, encart « Le Figaro et vous », 16-17 janvier 2021, p. 31 (lire en ligne).

- « Luxe, calme et volupté », Le Monde, (lire en ligne).

- Depardieu, un patron qui a fait revivre une rue parisienne, lefigaro.fr du 18 décembre 2012 en ligne.

- Société Royale d’encouragement des beaux-arts d’Anvers, Catalogue général illustré de l’Exposition universelle des beaux-arts 1894 (Exposition universelle d’Anvers 1894), Bellemans frères, Anvers, p. 121.

- Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure… des artistes vivants exposés au palais des Champs-Élysées le , Paul Dupont, Bouloi, 1895 p. 395 (en ligne).

- Marion Joseph et Laure Kermanac'h, « Où les candidats ont installé leur QG de campagne 2012 », lefigaro.fr, 10 janvier 2012.

- Archives départementales de Paris, 1872, Naissances, 06, V4E 3219, acte 1302.

- Thésaurus du CERL.

- Notice d'artiste, musée d'Orsay.

- Jean-Pierre Chabrol, Les rebelles, Paris, Librairie Plon, , 350 p., page 19, chapitre 3.

- Amin Maalouf, Les Désorientés, Grasset, 2012, 528 p. (ISBN 978-2-246-77271-2), p. 80.

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117).

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, 1817.

_-_2021-07-29_-_1.jpg.webp)