Rue du Bac

La rue du Bac est une voie située dans le 7e arrondissement de Paris.

7e arrt Rue du Bac

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Saint-Thomas-d’Aquin | ||

| Début | 35, quai Voltaire et 1, quai Valéry-Giscard-d'Estaing | ||

| Fin | 24, rue de Sèvres | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 150 m | ||

| Largeur | 20 m | ||

| Historique | |||

| Ancien nom | Grand chemin du Bac Ruelle du Bac Grande rue du Bac |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 0605 | ||

| DGI | 0620 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Longue de 1 150 mètres, la rue du Bac part des quais Voltaire et Valéry-Giscard-d'Estaing et se termine rue de Sèvres. Elle traverse la place René-Char.

« Rue du Bac » est également le nom d'une station de métro située au croisement du boulevard Raspail (ligne 12) et de la rue du Bac.

Le quartier est desservi par les lignes ![]()

![]()

![]() à la station Sèvres-Babylone, par la ligne

à la station Sèvres-Babylone, par la ligne ![]()

![]() à la station Rue du Bac et par les lignes de bus RATP 68 69 86.

à la station Rue du Bac et par les lignes de bus RATP 68 69 86.

Origine du nom

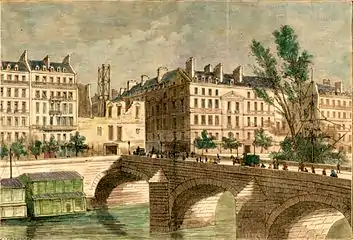

La voie doit son nom au bac établi vers 1550 sur l'actuel quai Voltaire, qui transportait au XVIe siècle les blocs de pierre destinés à la construction du palais des Tuileries ; il traversait la Seine à l'emplacement de l'actuel pont Royal.

Historique

La rue a d'abord été appelée « grand chemin du Bac », puis « ruelle du Bac » et « grande rue du Bac ».

Elle a été construite sous Louis XIV à l'emplacement du pont Rouge, édifié en bois à partir de 1632 par le financier Le Barbier, sur décision de Louis XIII, après qu'il a assisté à un accident du bac[1].

Elle est citée sous le nom de « rue du Bacq » dans un manuscrit de 1636.

Le 11 mars 1918, durant la Première Guerre mondiale, une bombe explose au carrefour rue du Bac-boulevard Saint-Germain-boulevard Raspail, sur le refuge central près de la statue de Chappe[2] - [3] lors d'un raid effectué par des avions allemands[4]. Le , un autre bombardement aérien touche le no 83.

Le 29 mai 1918, durant la Première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au no 97 rue du Bac[5].

En , l'espace du trottoir à l'intersection de la rue du Bac avec la rue de Montalembert prend officiellement le nom de « place Gabriel-García-Márquez[6] ».

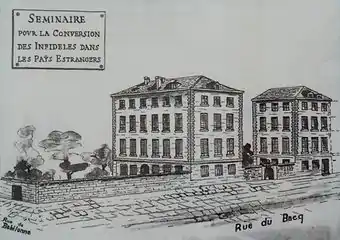

Missions étrangères en 1663.

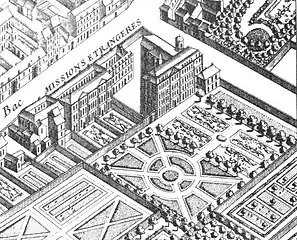

Missions étrangères en 1663. Plan de Turgot de 1739.

Plan de Turgot de 1739. Porte cochère, rue du Bac, style Pompadour-Louis XV, gravure d'Auguste-Emmanuel Hotin (1891).

Porte cochère, rue du Bac, style Pompadour-Louis XV, gravure d'Auguste-Emmanuel Hotin (1891).

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Émile Deschamps, Démolition de l'hôtel de Nesles en vue de l'élargissement de la rue du Bac.

Émile Deschamps, Démolition de l'hôtel de Nesles en vue de l'élargissement de la rue du Bac. Au coin de la rue de Lille, après les dommages de la guerre franco-prussienne.

Au coin de la rue de Lille, après les dommages de la guerre franco-prussienne. En direction du boulevard Saint-Germain.

En direction du boulevard Saint-Germain. En direction de la Seine.

En direction de la Seine.

- No 1 : emplacement de la partie occidentale de l'ancien hôtel de Mailly-Nesle. À cet emplacement s'élevait l'hôtel particulier de Charles de Batz de Castelmore, comte d'Artagnan, capitaine lieutenant des mousquetaires de Louis XIV, tué au siège de Maastricht en 1673. Une plaque sur l'immeuble le rappelle. On y trouve maintenant un immeuble construit par Auguste Rolin et C. La Horgue en 1882-1883.

- Nos 2-4 : Caisse des dépôts et consignations.

- Îlot des nos 13 à 17, rue du Bac, rue de Verneuil, rue de Beaune et rue de Lille : ancienne halle Barbier qui, transformée, devint la caserne des Mousquetaires-Gris[7].

- No 32 : l'écrivain Marcel Brion a vécu ici quarante ans.

- No 40 : le portail de cet immeuble ouvre sur un passage perpendiculaire à la rue du Bac, l'impasse de Valmy. Cette impasse fut créée à la construction de l'hôtel de Montalembert (au no 5) (fin XVIIIe siècle) édifié pour le duc de Valmy (Charles de Montalembert y a vécu) ; au fond de l'impasse se trouve l'hôtel Le Play, fin du XIXe siècle (propriété de l'État) ; après avoir accueilli le ministère de la Ville (François Lamy), il est occupé entre 2016 et 2017 par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes (Laurence Rossignol)[8].

- No 41 : Henri de Gaulle, père de Charles de Gaulle, y crée en 1907 une école : le Cours Louis de Fontanes, qu'il dirige jusqu'en 1924[9] - [10].

- No 42 : une cour, que l'on peut admirer de la galerie Maeght, située au rez-de-chaussée de l'immeuble, et un immeuble que Chateaubriand appréciait particulièrement.

- Plaques dans la rue du Bac (1)

_lived%252C_Paris.jpg.webp) Au no 1 : d'Artagnan.

Au no 1 : d'Artagnan. Au no 32 : Marcel Brion.

Au no 32 : Marcel Brion. Au no 43 : Élisa Mercœur.

Au no 43 : Élisa Mercœur. Au no 44 : André Malraux.

Au no 44 : André Malraux. Au no 44 : Couve de Murville.

Au no 44 : Couve de Murville. Au no 46 : le résistant Roger Connan.

Au no 46 : le résistant Roger Connan.

- No 43 : la poétesse Élisa Mercœur y a vécu et y est morte en 1835. Une plaque lui rend hommage. Ancien studio photographique de Charles Carey (vers 1860-1870)[11]. C'est dans ce bel immeuble que Proust fait demeurer le professeur Cottard, médecin d'À la recherche du temps perdu (voir Sodome et Gomorrhe II).

- No 44 : hôtel Le Vayer. Transformé au XVIIIe siècle par l'architecte Gabriel de Lestrade. En 1932, André Malraux y a composé une partie de La Condition humaine (prix Goncourt 1933). Il le quittera le pour l'Espagne en guerre civile, et définitivement après son divorce avec Clara Malraux. Le sculpteur américain Jo Davidson y a loué un appartement meublé[12]. Le producteur Darryl F. Zanuck y a habité au début des années 1960[13], ainsi que Maurice Couve de Murville.

- No 46 : le portail, dont les vantaux, sculptés par Michel Varin, représentent La Prudence et La Loi, est un témoignage des transformations réalisées pour Samuel-Jacques Bernard (1686-1753), comte de Coubert, fils du célèbre financier Samuel Bernard, dans un hôtel édifié en 1697-1699 pour Jean-Baptiste Voille par un des Bruand (voir Libéral Bruand). Ces transformations ont pris une grande ampleur à partir de 1739. D'abord confiées à Louis Fourcroy (mort en 1735), qui construit en 1730 le bâtiment sur rue, elles ont probablement été conduites, dans un second temps, par François Debias-Aubry. L'hôtel comportait deux corps de bâtiment disposés perpendiculairement, des dépendances et un jardin. Celui des corps de bâtiment donnant sur la rue du Bac existe toujours, l'autre, qui donnait en retour d'équerre sur la rue Saint Dominique, a été remplacé vers 1890 par des immeubles modernes[14]. À la mort de Samuel Jacques Bernard, en 1753, l'hôtel est acheté par la famille de Grimberghe, puis passe entre diverses mains[15]. Le décor intérieur, qui comprenait de somptueuses boiseries ornées de peintures de Carle Van Loo, Jean-Baptiste Oudry (exposées au Salon de peinture et de sculpture en 1742) et Jean Restout a été dispersé en 1887[16]. Des éléments en ont été remontés au musée Jacquemart-André, à l'hôtel de Pontalba (41, rue du Faubourg-Saint-Honoré), par le baron Edmond de Rothschild, et au château de Vaux-le-Pénil. Cet hôtel porte le nom de « Bologne », du nom d'un riche colon de la Guadeloupe, Georges de Bologne Saint-Georges, qui fut fermier général. Il est le père présumé du chevalier de Saint-George, militaire, mais surtout connu comme musicien noir de talent. Paul Barras y a habité à partir de 1812. De même Louis Veuillot, polémiste ultramontain, fondateur de L'Univers, et Georges Darien, auteur du Voleur et de La Belle France, ont habité cet immeuble. La maison de taxidermie Deyrolle occupe depuis 1888 les plus grandes pièces de l'hôtel, dépourvues de leur ancien décor. Sur l'immeuble, une plaque rappelle que le résistant Roger Connan y a été tué par les Allemands pendant la libération de Paris (1944). La porte cochère et ses vantaux sont classés monuments historiques depuis un arrêté du ; les façades sur rue et sur cour, les toitures, l'entrée cochère, les deux escaliers sont inscrits aux monuments historiques depuis un arrêté du . Siège de la maison de vente Phillips.

- Carrefour rue du Bac-boulevard Saint-Germain-boulevard Raspail : ancien « carrefour Chappe » où se trouvait la statue de Claude Chappe, en bronze, élevée en 1893 et fondue durant l'Occupation entre 1941 et 1943 sous le gouvernement de Vichy[2] - [3].

- No 65 : emplacement du studio photographique de François Antoine Vizzavona (1876-1961)[17] - [18].

- No 70 : immeuble des années 1830-1840.

- No 79 : immeuble de style Empire (1806)[19] ; la façade sur rue, les devantures et les décors intérieurs sont protégés ; l’immeuble est

Inscrit MH (1984) [20].

Inscrit MH (1984) [20].

- Portes de la rue du Bac

No 46.

No 46. No 79.

No 79. No 92.

No 92. No 97.

No 97. No 102.

No 102. No 104.

No 104. No 110.

No 110.

- Nos 83-85 : ancien monastère de l'Immaculée Conception, ou des Récollettes, créé en 1637. Il occupait également l'emplacement des nos 87 et 89 et de la rue de Grenelle, sur laquelle s'étendait le jardin.

- No 84 : ancienne entrée sur le jardin de l’hôtel de Galliffet, dont l'entrée principale est au 73, rue de Grenelle. Marquée par un porche monumental, elle a été supprimée en 1837.

- No 86 : emplacement de l'ancien hôtel Dillon.

- No 87 : le premier atelier de colorisation de films fut créé par Élisabeth Thuillier, née Aléné (1841-1907), et repris par sa fille Berthe (1867-1947) ; l'Atelier de Mme Thuillier employait plus de 200 personnes qui coloriaient à la main les films de celluloïd et des diapositives photographiques. Elles travailleront beaucoup avec le réalisateur Georges Méliès et sa société la Star Film ; on leur doit notamment la colorisation du film Le Voyage dans la Lune (1902).

- No 92 : l'écrivain Georges Perec y habite en 1969[21].

- Carrefour des rues du Bac et de Varenne : à l'angle sud-ouest des rues du Bac (actuel no 98 et suivants) et de Varenne (no 31), la maison de repos dite « Hôpital des convalescents de la Charité » et ses jardins occupèrent dès 1652 une vaste parcelle située au milieu de terrains maraîchers[22] - [23] (voir Hôpital de la Charité de Paris). Une partie du jardin fut acquise au XVIIe siècle par le Séminaire pour la conversion des infidèles dans les paÿs estrangers qui était alors établi dans deux pavillons (disparus, remplacés par les actuels nos 124 et 128) séparés par une cour à laquelle une porte cochère donnait accès (à l'emplacement de l’actuel no 126). En plein essor, le séminaire ne cessa d'agrandir ses possessions aux abords septentrionaux de la rue du Bac[24].

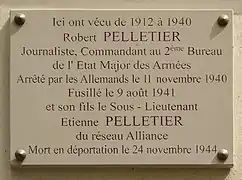

- No 93 : les résistants Robert Pelletier et son fils Étienne y ont vécu de 1912 à 1940.

- No 94 : le pasteur Charles Christian Gambs y vécut.

- No 97 : hôtel de Ségur (dit aussi de Salm-Dyck), construit en 1722 pour Pierre Henry Lemaître (par ailleurs propriétaire du château du Marais), peut-être par François Debias-Aubry. Le décor intérieur date en partie de cette époque. Dès 1726, l'hôtel est cédé à la maréchale-duchesse de Gramont, née Marie Christine de Noailles (1672-1748), qui y marie sa fille avec le duc de Ruffec, fils aîné de Saint-Simon. Au moment de la Révolution, il appartient au vicomte de Ségur. L'hôtel est occupé de 1786 à 1798 (avec des intermittences entre 1792 et 1795 puis à nouveau en 1796) par madame de Staël. En 1809, il est acquis par le comte Joseph de Salm-Reifferscheidt-Dyck (fait prince de Salm en 1816), qui fait décorer l'appartement du premier étage (antichambre, salon, bibliothèque) en style Empire (vers 1810) par l'architecte Antoine Vaudoyer et le peintre Jean-Jacques Lagrenée (ensemble conservé et classé aux monuments historiques). La comtesse de Salm-Dyck, née Constance de Théis, y tient un célèbre salon littéraire. Jean d'Ormesson, dit avoir vécu « dix ou quinze ans dans cet endroit somptueux et un peu de guingois, presque en face, quand il était à Paris, de Romain Gary[25] ».

- No 98 : à cet emplacement se trouvait le cabaret des Deux anges, où le général Georges Cadoudal logea en 1804 alors qu'il préparait un complot contre Napoléon Bonaparte. Une plaque commémore cet événement.

- Plaques dans la rue du Bac (2)

Au no 93 : Robert et Étienne Pelletier.

Au no 93 : Robert et Étienne Pelletier. Au no 98 : cabaret des Deux anges.

Au no 98 : cabaret des Deux anges. Au no 108 : Laplace.

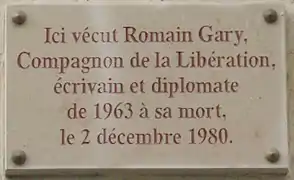

Au no 108 : Laplace. Au no 108 : Romain Gary (son domicile parisien).

Au no 108 : Romain Gary (son domicile parisien). Au no 110 : James McNeill Whistler.

Au no 110 : James McNeill Whistler. Au no 120 : Chateaubriand.

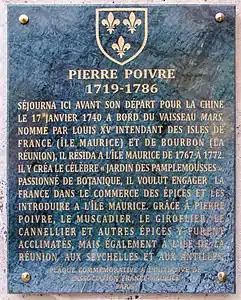

Au no 120 : Chateaubriand. Au no 128 : le botaniste Pierre Poivre.

Au no 128 : le botaniste Pierre Poivre.

- No 101 : hôtel de La Feuillade, construit au XVIIIe siècle, inscrit MH partiellement[26].

- No 102 : hôtel de Sainte-Aldegonde (première moitié du XVIIIe siècle).

- No 106 : siège de la Délégation catholique pour la coopération.

- No 108 : square de La Rochefoucauld. Les terrains appartenaient aux ducs de La Rochefoucauld-Doudeauville. En 1910, la duchesse de Doudeauville, née princesse Louise Radziwill, fit construire d'importants immeubles de rapport. Le savant et astronome Pierre-Simon de Laplace a vécu à ce numéro ainsi que le rappelle une plaque. L'écrivain, journaliste et champion de tennis Claude Anet y a habité juqu'à sa mort en 1931. L'écrivain et ancien diplomate Romain Gary y a habité, au no 12 dans la cour, et s'y est donné la mort le . Jean Seberg, après son divorce de Romain Gary, s'installera dans un autre appartement de l'immeuble.

- No 110 : l'artiste peintre James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) a vécu dans cet immeuble de 1892 à 1901[27]. En fond de cour, atelier et habitation construits en 1812 pour lui-même par Louis-Pierre Baltard, père de l'architecte Victor Baltard.

- Nos 118-120 : deux hôtels particuliers jumelés dont les cours sont séparées par un mur mitoyen, construits en 1713-1715 par Claude Nicolas Lepas-Dubuisson pour la Société des Missions étrangères de Paris. L'hôtel du no 118 est connu sous le nom d’hôtel de Clermont-Tonnerre, du nom du locataire à la fin du XVIIIe siècle. Les portails, qui représentent les quatre parties du monde sur lesquelles s'exerce l'apostolat des Missions étrangères, sont d'une qualité exceptionnelle : ils sont dus probablement à l'ornemaniste Jean-Baptiste Tureau, dit Toro, pour la sculpture sur pierre des tympans, et au sculpteur Louis Dupin, qui a également exécuté une partie du décor intérieur, pour les vantaux des portes.

François-René de Chateaubriand s'est installé dans l'hôtel du no 120 en 1838 et y est mort en (une plaque commémorative lui rend hommage). - No 124 : volontariat catholique pour les Missions étrangères de Paris.

- No 125 : le peintre Camille Corot y est né le [28].

- No 128 : Missions étrangères de Paris. La chapelle a été construite entre 1683 et 1689 par le maître maçon Lepas-Dubuisson (père de l'architecte des nos 118-120). Le grand logis bâti sur l'arrière date de 1732.

No 118, l'hôtel de Clermont-Tonnerre.

No 118, l'hôtel de Clermont-Tonnerre._60.JPG.webp) No 120, domicile de François-René de Chateaubriand.

No 120, domicile de François-René de Chateaubriand. No 124, volontariat catholique pour les Missions étrangères de Paris.

No 124, volontariat catholique pour les Missions étrangères de Paris. No 128, entrée des Missions étrangères de Paris.

No 128, entrée des Missions étrangères de Paris.

- No 136 : ancien hôtel de La Vallière, agrandi par Nicolas Ducret dans les années 1770. Dans le film Monsieur Klein de Joseph Losey, Robert Klein (interprété par Alain Delon) demeure à cette adresse. Les scènes d’entrée et de sortie de l’immeuble ont en fait été tournées au no 108.

- Nos 138-140 : anciens bâtiments constituant la maison-mère des Filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul et chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse, appelée couramment « chapelle de la rue du Bac », où la Vierge Marie est apparue à sainte Catherine Labouré en 1830[29]. Anciennement hôtel de Châtillon, il a été saisi comme bien national et réaffecté à la congrégation par décret impérial. L'architecte Louis Emmanuel Aimé Damesme fut alors chargé de le réaménager et de construire la chapelle[30] - [31]. La chapelle est visitée par un grand nombre de touristes chaque année. On compte en moyenne entre 5 000 et 6 000 visiteurs ou de pèlerins par jour, et 2 millions par an, les visiteurs venant du monde entier. Cela en fait l'un des dix lieux les plus visités de la capitale française[32] - [33] - [34], et le second lieu de pèlerinage en France après le sanctuaire de Lourdes[35].

- Emplacement du square des Missions-Étrangères : hôtel de Montpeyroux, construit en 1759 par Nicolas Ducret.

Dans le square est installé un buste de Chateaubriand, qui fait écho à son domicile du trottoir d'en face[36].

Apparitions mariales

.jpg.webp)

La chapelle au numéro 140 est mondialement connue pour des événements survenus en 1830 : l'apparition de la Vierge à une jeune religieuse : Catherine Labouré. Ces apparitions mariales n'ont pas fait l'objet d'une enquête canonique et n'ont donc pas « canoniquement été reconnues » par l'Église catholique. Mais, indirectement, l’Église catholique a donné des signes de reconnaissance et officiellement encouragé la dévotion à la Vierge, suivant le témoignage de la religieuse. Le récit des événements n'est connu que par le témoignage écrit et oral de cette seule religieuse[29].

Catherine Labouré raconte que, la nuit du , elle est réveillée par un petit enfant qui lui dit : « Ma sœur, tout le monde dort bien ; venez à la chapelle ; la Sainte Vierge vous attend ». Croyant rêver, Catherine se lève, s'habille et suit l'enfant « portant des rayons de clarté partout où il passait ». Arrivée à la chapelle, Catherine entend bientôt « comme le froufrou d'une robe de soie » s'approcher d'elle. C'est la Sainte Vierge, resplendissante, qui vient s'assoir dans l'église, et la religieuse s'approche d'elle et s'agenouille à ses côtés. La Vierge va lui parler pendant deux heures, lui confiant que Dieu a une difficile mission pour elle[37] - [38].

Le , Catherine rapporte que la sainte Vierge revient lors de l'oraison du soir. La Vierge se tient debout sur un globe, écrasant du pied un serpent, et portant à ses doigts des anneaux de différentes couleurs d'où jaillissent des rayons de lumière sur le globe. Tout autour apparaissent les mots « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », et la Vierge dit : « C'est l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent », et pour expliquer les anneaux qui ne projettent pas de rayons, elle ajoute : « C'est l'image des grâces que l'on oublie de me demander ». Puis le tableau paraît se retourner. C'est le revers de la médaille : un grand M, initiale de Marie, surmonté de la Croix. Au-dessous, deux cœurs : celui de Jésus, couronné d'épines, et celui de Marie, percé par un glaive, douze étoiles entourant ce tableau[39] - [40].

Catherine entend alors Marie lui demander de porter ces images à son confesseur, en lui disant de les frapper sur des médailles car « tous ceux qui la porteront recevront ces grâces »[39] - [40].

Bibliographie

- Bruno Pons et Anne Forray-Carlier (dir.), La Rue du Bac, Paris, Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, 1991 (ISBN 2905118334).

Notes et références

- Pierre Lavedan, Histoire de l'urbanisme à Paris, Paris, Hachette, 1975, p. 177.

- Monument à Claude Chappe – Paris (75007) (fondu).

- 1869 – Le Boulevard Raspail.

- Exelsior du 8 janvier 1919 : Carte et liste officielles des bombes d'avions et de zeppelins lancées sur Paris et la banlieue et numérotées suivant leur ordre et leur date de chute.

- Excelsior du 9 janvier 1919 : Carte et liste officielles des obus lancés par le canon monstre et numérotés suivant leur ordre et leur date de chute.

- « Inauguration de la place Gabriel-Garcia-Marquez », sur le site de la mairie de Paris, dans presse.paris.fr, 23 juin 2017.

- Notice sur le catalogue de la bibliothèque nationale de France [lire en ligne].

- « Élysée, gouvernement : ça déménage à tous les étages », www.liberation.fr, 17 février 2017.

- Gérard Bardy, Charles le Catholique : De Gaulle et l'Église, Plon, 2011.

- Michel Tauriac, De Gaulle avant de Gaulle: La construction d'un homme, Plon, 2013.

- (BNF 14971174).

- (en) Jo Davidson, Between Sittings, Reed Books, 2007, chap. 27 (ISBN 1406754641), p. 151.

- Nicolas Ungemuth, « Et Cléopâtre changea la face de Hollywood », Le Figaro Magazine, semaine du , p. 72-73.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. I, Paris, Éditions de Minuit, , p. 131-132.

- Yvan Christ, Jacques Silvestre de Sacy et Philippe Siguret, Le Faubourg Saint-Germain, Paris, Henri Veyrier, , 413 p., p. 170-171.

- E. de Clermont-Tonnerre, Histoire de Samuel Bernard et de ses enfants, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, , XII + 418, p. 137-142.

- Dossier de la Légion d'honneur, sur la base Léonore.

- Son fils, Laurent Vizzavona, qui lui succéda au même endroit était, pendant la Seconde Guerre mondiale, vice-président de la Chambre syndicale française de la photographie et de ses applications. Il avait fait acclamer le gouvernement de Vichy et s'était fait nommer administrateur provisoire de plusieurs studios juifs, dont les studios Lorelle (Amson), Cosmos et Mano (cf. la liste publiée par Paul Montel dans Le Photographe, no 555, 20 novembre 1942, p. 41 ; Françoise Demoyelle, La Photographie d'actualité et de propagande sous le régime de Vichy, Paris, CNRS Éditions, 2003, p. 288-319.

- Jean-Marc Larbodière, Reconnaître le style des façades, Massin, 2000 (ISBN 2-7072-0415-3).

- « Immeuble », Plateforme ouverte du patrimine (POP).

- Georges Perec, Lieux, Paris, Seuil, 2022, p. 49.

- Armand Husson, Étude sur les hôpitaux : considérés sous le rapport de leur construction, de la distribution de leurs ameublement…, coll. « XIX », 2016 (lire en ligne).

- Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut et Magny, Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs, Paris, Moutard, 1779, p. 227 (lire en ligne).

- Anie Marcel-Paon, La Société des Missions étrangères, Paris, Éditions du Marais.

- Jean d'Ormesson, Je dirai malgré tout que cette vie fut belle, Paris, Gallimard, , 496 p. (ISBN 978-2-07-017829-2), p. 128.

- « Hôtel de la Feuillade », Plateforme ouverte du patrimoine (POP).

- Plaque commémorative.

- Jean Selz, Camille Corot : un rêveur solitaire, 1796-1875, 1996.

- Yves Chiron, Enquête sur les apparitions de la Vierge, Perrin, , 427 p. (ISBN 978-2-262-02832-9), p. 177-180.

- « Chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse », sur Observatoire du Patrimoine Religieux, patrimoine-religieux.fr (consulté le ).

- « La chapelle de la médaille miraculeuse », sur Paris Promeneurs, paris-promeneurs.com (consulté le ).

- Office du Tourisme et des Congrès, « Le Tourisme à Paris, Chiffres clés (2017) » [PDF], sur parisinfo.com, (consulté le ), p. 19.

- Kathleen Comte, « Assomption du 15 août : à Paris, la Chapelle de la Médaille miraculeuse est fin prête à recevoir les fidèles », France Bleu, (lire en ligne, consulté le ).

- « Paris: La Chapelle de la Rue du Bac fête 175 ans d’apparitions le 8 septembre », Cath, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pas de visite de la capitale sans la médaille miraculeuse », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- « Square des Missions-Étrangères », sur paris.fr (consulté le ).

- Yves Chiron 2007, p. 178-179.

- Joachim Bouflet et Philippe Boutry, Un signe dans le ciel : Les apparitions de la Vierge, Paris, Grasset, , 475 p. (ISBN 978-2-246-52051-1), p. 111-112.

- Yves Chiron 2007, p. 179-180.

- Bouflet et Boutry 1997, p. 113-114.

Voir aussi

Articles connexes

- Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse appelée aussi « chapelle de la rue du Bac »

- Charles Loyson

- Filles de la Charité

_-_2021-08-07_-_1.jpg.webp)

_-_2021-08-07_-_3.jpg.webp)