Ligne 12 du métro de Paris

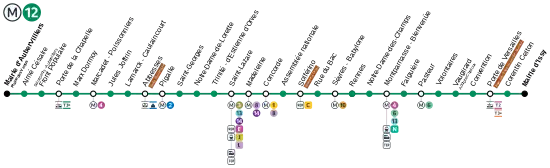

La ligne 12 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle traverse toute la ville selon une direction globale nord/sud-ouest et relie la station Mairie d'Aubervilliers, située à Aubervilliers au nord de Paris, à la station Mairie d'Issy, située à Issy-les-Moulineaux au sud-ouest.

| Métro ligne 12 | ||

| ||

| Réseau | Métro de Paris | |

|---|---|---|

| Terminus | Mairie d'Aubervilliers Mairie d'Issy |

|

| Communes desservies | 3 | |

| Histoire | ||

| Mise en service | ||

| Dernière extension | ||

| Exploitant | RATP | |

| Infrastructure | ||

| Conduite (système) | Conducteur avec pilotage automatique | |

| Exploitation | ||

| Matériel utilisé | MF 67 (50 trains au 08/08/2018) |

|

| Points d’arrêt | 31 | |

| Longueur | 17,1 km | |

| Temps de parcours | 38 min | |

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 545 m | |

| Fréquentation (moy. par an) |

80,3 millions (2019)[1] 12e/14 (2019) |

|

| Lignes connexes | En service : En construction : |

|

| Schéma de la ligne | ||

Ancienne ligne A du réseau de la société Nord-Sud ouverte en 1910, elle est intégrée au réseau concurrent de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP), lors de la fusion des deux entreprises en 1930, sous le nom de ligne 12. La ligne conserve de ses origines quelques spécificités dans l'aménagement de ses stations. Elle est l'une des trois premières lignes à desservir la banlieue parisienne, dès 1934, et transporte 85,4 millions de voyageurs en 2018.

Histoire

Chronologie

- : concession d'une ligne Montmartre - Montparnasse à MM. Berlier et Janicot par la Ville de Paris

- : inauguration du tronçon Porte de Versailles - Notre-Dame-de-Lorette de la ligne A de la Compagnie Nord-Sud

- : prolongement au nord à Pigalle

- : prolongement au nord à Jules Joffrin

- : prolongement au nord jusqu'à Porte de la Chapelle

- : mise en service de la station Porte de Versailles (déplacée) et absorption de la Compagnie du Nord-Sud par la CMP. La ligne A devient la ligne 12.

- : un tamponnement entre deux rames à proximité de la station Porte de Versailles due à une faute professionnelle caractérisée, fait de nombreux blessés et deux morts

- : prolongement au sud jusqu'à Mairie d'Issy

- : fermeture de la station Rennes

- : réouverture de la station Rennes avec des horaires aménagés

- : un déraillement, résultant d'un excès de vitesse, entraîne le renversement d'une voiture à la station Notre-Dame-de-Lorette et occasionne 24 blessés

- : fin des horaires aménagés de la station Rennes

- : prolongement au nord jusqu'à Front populaire

- : prolongement au nord jusqu'à Mairie d'Aubervilliers.

La ligne A du Nord-Sud

.svg.png.webp)

La ligne A de la Compagnie Nord-Sud, concurrente de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP), a pour objectif d'établir un nouvel axe du nord au sud de la capitale, à l'ouest de la ligne 4 du Métropolitain, en reliant les quartiers de Montmartre et de Saint-Lazare au nord, aux quartiers du Montparnasse et de Vaugirard, au sud.

La construction de la ligne est proposée à la Ville de Paris par l'ingénieur Jean-Baptiste Berlier. Ce dernier propose de réaliser une ligne tubulaire à grande profondeur à l'image du tube de Londres, à double voie dans deux tunnels parallèles constitués d'une succession d'arceaux métalliques. Cette méthode permet un tracé le plus rectiligne possible, afin de s'affranchir des contraintes de tracé de la voirie et de passer sous les immeubles[2]. Le Conseil municipal de Paris est tenté par cette expérience. Il accorde le la concession d'une ligne Montmartre - Montparnasse à MM. Berlier et Janicot, à qui se substitue en 1902 la Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris. Cette substitution est approuvée par décret le [3]. Toutefois, à la différence des lignes du Métropolitain de la CMP dont l'infrastructure est financée par la Ville, la concession prévoit que la construction de la ligne sera à la charge exclusive de la compagnie[3].

La ligne, qui doit relier deux pôles de la capitale, est promise à un trafic important, vu l'absence de liaisons efficaces sur cet axe. Le projet constitue par conséquent une menace directe pour la CMP qui voit compromise sa concession exclusive et pour les compagnies de tramway qui s'y opposent et entravent au maximum son avancement. De plus, cette seconde concession ouvre la porte à de nouvelles demandes et risque de provoquer à terme le même désordre que celui connu par le réseau de tramway.

Ainsi, ce n'est que le qu'est promulguée la déclaration d'utilité publique d'une ligne longue de 6,216 km[3]. La loi déclare « d'utilité publique, à titre d'intérêt local, l'établissement, dans Paris, d'un chemin de fer à traction électrique, destiné au transport des voyageurs et de leurs bagages à main, de Montmartre (place des Abbesses) à Montparnasse (boulevard Edgar-Quinet) »[4].

Une loi complète la concession, en déclarant d'utilité publique, le , le prolongement méridional à la porte de Versailles, long de 3,154 km, et l'embranchement au nord de la gare Saint-Lazare à la porte de Saint-Ouen[3]. Le , le prolongement septentrional de la place des Abbesses à la place Jules-Joffrin, long de 1,317 km, est à son tour déclaré d'utilité publique, puis le tronçon suivant jusqu'à la porte de la Chapelle, long de 2,067 km, le [2].

Mais dès les premiers sondages, la nature inconsistante du sous-sol parisien, saturé d'eau sous la nappe phréatique, compromet le projet, vu l'impossibilité d'y assembler les tubes métalliques initialement prévus. Établir la ligne à une profondeur encore plus importante devenait excessivement coûteux et rendait la construction des accès bien plus difficile. La ligne est donc finalement établie sous la chaussée, à l'image des lignes de la CMP. Le cahier des charges définitif est ainsi celui du réseau métropolitain existant[2]. La ligne doit en conséquence se soumettre aux contraintes de la voirie urbaine : elle possède de ce fait un profil particulièrement difficile, avec de nombreuses rampes de 40 ‰ et une multitude de courbes. Elle comporte vingt-trois stations, toutes voûtées. Un raccordement de service est établi entre les lignes A et B à Saint-Lazare, mais aucune connexion n'est réalisée avec le Métropolitain[5].

La construction et l'ouverture du Nord-Sud

La construction du premier tronçon du Nord-Sud ne présente pas de difficultés particulières, hormis le passage sous la Seine. La réalisation de la traversée sous-fluviale de la Seine, entre les stations Chambre des Députés (actuellement Assemblée nationale) et Concorde, se déroule de à [6]. Cet ouvrage spécial long de 657 mètres est situé dans une couche de calcaire grossier, après un départ dans le sable, sur la rive gauche.

La traversée sous-fluviale est réalisée au moyen de deux boucliers cylindriques ayant le diamètre extérieur des tubes, soit 5,24 m[7]. L'avant-bec attaque le terrain, tandis qu'une chambre intermédiaire comporte vingt-quatre vérins hydrauliques développant un effort de 2 400 tonnes pour l'avancement de l'engin. À l'arrière, un bras mobile tourne autour de l'axe du bouclier et met en place les voussoirs[8].

Les deux tubes parallèles de cinq mètres de diamètre intérieur sont formés d'un assemblage d'anneaux de fonte, de 60 cm de longueur. Chaque anneau est constitué d'un assemblage de dix voussoirs de 1,54 m, un voussoir de contre-clef de 0,77 m et un voussoir de clef de 0,29 m. La longueur du cuvelage atteint 548 m pour le tunnel aval et 533 m pour le tunnel amont[8]. Les deux tubes ne sont pas parallèles : leur entraxe varie de 5,80 m à 18,60 m. La fin des travaux est retardée à la suite de l'inondation de 1910. Les tubes métalliques, initialement à nu, sont plus tard recouverts d'une maçonnerie intérieure de protection, en 1920[9].

Durant les travaux, la future station Chambre des Députés accueille une usine de production d'air comprimé et d'eau sous pression. L'air comprimé permet d'éviter l'envahissement du bouclier par les eaux d'infiltration. Un sas est établi à l'entrée des tubes, pour le passage du personnel et des wagonnets, destinés à évacuer les déblais[8]. Parallèlement, des premières rames de la Compagnie sont aperçues dès à la gare de Corbeil-Essonnes[10].

Le tronçon Porte de Versailles - Notre-Dame-de-Lorette de la ligne A est inauguré le , le même jour que la ligne 7 de la CMP. La station Porte de Versailles est organisée en terminus avec raccordement à l'atelier. Celui-ci est raccordé au chemin de fer de Petite Ceinture, ce qui permet l'acheminement des rames par le rail. Par ailleurs, une section de tunnel à trois voies avec un garage central est aménagée au terminus provisoire de Notre-Dame-de-Lorette.

Le jour de l'inauguration, une rame transporte les représentants des pouvoirs publics de Notre-Dame-de-Lorette à Porte de Versailles, avec retour à Saint-Lazare où un buffet accueille les invités dans la rotonde. La presse est élogieuse, remarquant la douceur de roulement des rames, leur couleur gris et bleu turquoise plus agréable que le marron du matériel de la CMP, la décoration des stations avec les noms inscrits dans de grandes mosaïques et non sur de petites plaques émaillées comme sur le réseau concurrent, et leur relative luminosité. Dès les débuts, le trafic de la ligne est important, ce qui oblige à renforcer rapidement le parc de matériel roulant. Du au , la ligne a transporté 29 263 610 voyageurs[11].

Les prolongements au nord dans Paris

Le , la ligne est prolongée au nord jusqu'à Pigalle. Le prolongement de trois nouvelles stations jusqu'à Jules Joffrin se révèle particulièrement délicat à construire. La tracé passe en effet sous la butte Montmartre, constituée de plusieurs masses de gypse percées de carrières. Lors de l'avancement du tunnel, plusieurs carrières non répertoriées sont découvertes, ce qui impose de modifier légèrement le tracé de la ligne afin de les éviter. Les deux stations intermédiaires, Abbesses et Lamarck - Caulaincourt, sont particulièrement profondes, le rail se situant respectivement à 36 et 25 mètres au-dessous du sol. Elles sont établies suivant un profil spécial, avec voûte surbaissée afin de supporter la pression considérable du gypse[6]. Le prolongement est mis en service le [12].

Enfin, les travaux du dernier prolongement au nord sont lancés en . Au début de la Première Guerre mondiale, le tunnel est quasiment achevé. Mais faute de personnel, les travaux d'équipement sont poursuivis au ralenti. Le en pleine guerre, la ligne atteint au nord le terminus Porte de la Chapelle. Ce prolongement de 2,067 kilomètres comporte trois nouvelles stations, dont le terminus se présente comme une station à trois voies de part et d'autre de deux quais centraux, la voie centrale étant utilisée pour les arrivées ou les départs. La ligne A croise la ligne 4 à Marcadet - Poissonniers, mais aucune correspondance n'est alors aménagée entre les deux lignes[13].

Au début des années 1930, un prolongement de la ligne au nord de Paris comprenant cinq nouvelles stations, de Porte de la Chapelle jusqu'au marché de Saint-Denis est également décidé, mais il ne sera jamais réalisé à cause de la Seconde Guerre mondiale[14].

De la ligne A à la ligne 12

Le , la CMP absorbe la compagnie Nord-Sud, et la ligne A devient la ligne 12 du réseau le . La ligne 12 projetée autrefois de Porte d'Orléans à Porte d'Italie tombe alors définitivement dans l'oubli. Estimant le matériel roulant insuffisant, la CMP transfère quatre rames de son propre parc afin de renforcer la desserte[15].

La ligne étant jusque-là alimentée par une caténaire, l'unification de l'alimentation électrique des deux réseaux entraîne une modification de la prise de courant qui s'effectue dorénavant par troisième rail latéral, comme sur le réseau de la CMP. La caténaire du Nord-Sud est mise hors tension en 1932, un an après celle de la ligne 13. Cependant la marche sous pantographe est maintenue aux ateliers de Vaugirard. Pour améliorer l'unification des lignes et faciliter le transfert de matériel roulant, un nouveau raccordement de service est construit en 1935, entre les stations Montparnasse de la ligne 12 et Vavin de la ligne 4[16].

Le prolongement à Issy-les-Moulineaux

Le , le Conseil général de la Seine décide d'étendre le métro vers les banlieues[17]. La ligne A, devenue ligne 12, doit desservir la commune d'Issy-les-Moulineaux avec deux nouvelles stations. Les travaux, lancés en 1931, se déroulent sans difficultés particulières et entraînent la transformation de la station Porte de Versailles en deux demi-stations décalées d'une quarantaine de mètres. L'extension ne comporte que deux stations de soixante-quinze mètres, dont le terminus se présente sous la forme d'une station classique à deux voies, suivie de tiroirs de manœuvre[18].

Le , le prolongement au sud de 1 500 mètres jusqu'à Mairie d'Issy est inauguré le même jour que celui de la ligne 1 à Château de Vincennes[19].

De la Seconde Guerre mondiale au prolongement au nord vers Aubervilliers

Durant la Seconde Guerre mondiale, le plus violent bombardement que subit Paris, dans la nuit du 20 au , vise la gare de marchandises de la Chapelle et l'atelier central du réseau routier, rue Championnet. Le terminus de la porte de la Chapelle est très endommagé, mais des réparations hâtives permettent de remettre en service la ligne quelques jours plus tard[20]. En 1968, la station Rennes, fermée en 1939, est rouverte. Toutefois, elle conserve des horaires d'ouverture réduits jusqu'en 2004, demeurant la seule dans ce cas sur le réseau au début du XXIe siècle avec la station Liège de la ligne 13[21].

La ligne est dotée d'un poste de commande centralisé (PCC) en 1971, puis du pilotage automatique en 1977, lors de l'équipement de la ligne en matériel fer moderne de type MF 67[22]. La ligne ne connaît ensuite aucune évolution significative jusqu'à la mise en service, en 2012, de la première phase du prolongement de la porte de la Chapelle à Aubervilliers, avec la création de la nouvelle station Front populaire.

En 2010, lors des Journées européennes du patrimoine, la RATP célèbre le centenaire du Nord-Sud en exposant à Porte de Versailles une rame Sprague-Thomson de la compagnie, conservée par l'ADEMAS. La rame circule ensuite exceptionnellement en service normal sur la ligne durant quelques heures[23].

Le prolongement à Saint-Denis - Aubervilliers

À la suite de nombreuses démarches engagées par les collectivités locales dont la ville d'Aubervilliers depuis 1996, un prolongement en direction de Saint-Denis et Aubervilliers est obtenu du STIF[24]. Le [25], la ligne 12 est prolongée de Porte de la Chapelle à Front populaire. Cette station, située à la limite de Saint-Denis et Aubervilliers, dessert La Plaine Saint-Denis où est implantée une zone d'activités diverses dont un pôle audiovisuel[26].

Il s'agit de la première phase du prolongement de la ligne à Mairie d'Aubervilliers prévu par le contrat de plan État-région 2000-2006. Son financement a été validé par le conseil du STIF (actuel IDFM) du [27]. Le chantier a ensuite démarré, au second semestre 2007 avec les déviations de réseaux, afin de permettre la mise en service de la première station Front populaire en 2012. Le tunnel a été néanmoins creusé dès la première étape jusqu'à Mairie d'Aubervilliers[28], mais la réalisation des deux autres stations du prolongement Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers a été différée en seconde étape, en vue d'une ouverture fin 2017. Les travaux de la première étape ont eu un coût de 198,5 millions d'euros (48 % par la région, 27,5 % par l'État, 8,5 % par le conseil général et 16 % par la RATP - sur prêt bonifié de la région)[29] - [30].

La première pierre de ce prolongement a été « posée » le en présence des principaux représentants des collectivités concernées : Pierre Mutz, préfet de la région d’Île-de-France et préfet de Paris, Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d'Île-de-France et président du STIF, Claude Bartolone, député et président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, et Pierre Mongin, président-directeur général de la RATP[31].

Le tunnelier devant servir au percement du tunnel sur la majeure partie du prolongement, et prénommé Élodie, a été « baptisé » le par les représentants de l'État[32]. Le baptême s'est effectué aux abords du puits d'accès du tunnelier, future station Aimé Césaire, sur les berges du canal Saint-Denis, au niveau de la place Henri-Rol-Tanguy près du pont de Stains entre le boulevard Victor-Hugo, la rue de la Commune de Paris et le boulevard Félix-Faure. Le tunnelier, alors en cours de préparation au fond de ce puits, a creusé un tunnel de 9 mètres de diamètre à une profondeur de 20 mètres sous terre en direction de la porte de la Chapelle, jusqu'aux abords du boulevard périphérique, où il a été extrait, démonté, puis réacheminé vers le même puits d'accès du pont de Stains où il a été réintroduit pour creuser la seconde partie du prolongement vers La Courneuve - Aubervilliers cette fois-ci[30].

Totalisant soixante-dix personnes mobilisées pour son fonctionnement, « Élodie » a fonctionné 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 à partir du mois d'[33]. Ce tunnelier de 1 350 tonnes et 82 mètres de long[34] a été construit en Allemagne par la société Herrenknecht, puis transporté démonté – par péniche et convois exceptionnels – avant d'être réassemblé au cours de l'été 2009 au fond du puits d'accès. Conçu spécifiquement pour ce prolongement de la ligne 12, le tunnelier a soutenu au fur et à mesure de son avancement les terrains traversés puis a réalisé les parois du tunnel à l'aide de voussoirs en béton. Sa vitesse de croisière a été de 12 mètres par jour[35]. Il a extrait 470 000 tonnes de terre, évacuées par voie d'eau[36], pour réaliser en moins de deux ans les 3 640 mètres de tunnel du prolongement[32].

- Le tunnel en construction en

.jpg.webp)

Partie du tunnel terminée en direction de Porte de la Chapelle. _2.jpg.webp)

Intérieur du tunnel. _3.jpg.webp)

Partie du tunnel en cours de forage en direction de Mairie d'Aubervilliers.

Prolongement à Mairie d'Aubervilliers

Un second prolongement au nord, sur le territoire d'Aubervilliers est réalisé dans la continuité de celui réalisé jusqu'à la station Front populaire. Il permet depuis le [37] la desserte de deux stations supplémentaires Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers, le nouveau terminus[38]. En attendant la mise en service du prolongement, la ligne de bus 512 assura l'intérim.

Le , le conseil du STIF valide l'avant projet et une première convention de financement de la seconde phase du prolongement de la ligne au nord de Paris, de Saint-Denis - Aubervilliers - Front populaire à Mairie d'Aubervilliers. Les travaux de cette seconde phase, qui permettront d'ouvrir les stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers (le futur terminus), ont un coût de 172 millions d'euros. La mise en service est initialement prévue pour 2017[39], avant d'être repoussée à la mi-2019[40]. Le , le tunnelier Élodie a terminé son périple et a accompli sa dernière mission en abattant le tympan du puits Valmy situé au pied de la mairie d'Aubervilliers[41] - [42].

La première phase ayant déjà permis de creuser le tunnel jusqu'au futur terminus Mairie d'Aubervilliers, la seconde phase consiste principalement à déplacer les réseaux concessionnaires à l'emplacement des deux futures stations puis à réaliser ces dernières (gros œuvre et finitions)[43].

Les retards du chantier s'étant accumulés, l'annonce par voie de presse en d'une mise en circulation des stations Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers en 2019 avait conduit les habitants, associations et élus d'Aubervilliers à se mobiliser pour le respect du calendrier.

Inquiète face aux risques d'une fin de chantier en 2020, la maire d'Aubervilliers, Meriem Derkaoui, avait interpellé publiquement la présidente de la RATP, Élisabeth Borne en , lui enjoignant de tenir les délais[44].

Dans son courrier de réponse, la présidente se veut rassurante en annonçant que « la mise en service du prolongement de la ligne 12 reste prévue pour »[45].

Le , Meriem Derkaoui annonce en plein conseil municipal le nouveau report du métro, à une date indéterminée. Une situation qu'elle considère comme « une preuve de mépris » à l'égard d'Aubervilliers et de ses habitants[46].

À la suite de son appel à la mobilisation, un rassemblement s'est tenu le devant le siège de la RATP[47] puis en mairie d'Aubervilliers en présence de la direction de la RATP[48].

En raison de nombreuses difficultés techniques, la mise en service du prolongement vers les stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers est d'abord repoussé à , à moins que ne surviennent de nouveaux aléas importants[49] - [50].

Le , lors du grand débat national avec les maires, Meriem Derkaoui interpelle publiquement le président de la République, Emmanuel Macron, sur le retard de prolongement du métro de la ligne 12 annoncé désormais pour fin 2021. Elle y réitère sa demande d’un audit indépendant pour faire la lumière sur les défaillances de l'État, de la RATP et d'IDF Mobilités[51]. Considérant que les villes populaires de Seine-Saint-Denis sont « discriminées », dont Aubervilliers, Meriem Derkaoui demande aussi au président des mesures fortes, afin de rétablir l’égalité républicaine dans un territoire qu'elle juge « assoiffé d'égalité ».

Finalement, le projet est une nouvelle fois retardé à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. La mise en service est escomptée pour le printemps 2022[52] et se concrétise le [37] - [53].

Incidents

La ligne 12 a vu se dérouler deux accidents, parmi les très rares connus par le réseau parisien.

Le à 7 h 15, un tamponnement s'est produit à proximité de la station Porte de Versailles, conséquence d'une faute professionnelle caractérisée. Une rame en direction du nord est stationnée devant un signal au rouge entre les stations Porte de Versailles et Convention. C'est alors qu'une autre rame vient la percuter violemment à l'arrière, le conducteur ayant franchi à pleine vitesse deux signaux d'arrêt. L'accident fait deux morts et de nombreux blessés[54].

Le , une rame, alors en conduite manuelle par suite du non-fonctionnement du pilotage automatique à cet endroit, arrive dans la forte descente en courbe précédant la station Notre-Dame-de-Lorette à une vitesse excessive (62 km/h, contre un maximum de 30 km/h autorisé dans ce virage) due à l'inattention prolongée du conducteur et à sa perte d'habitude de la conduite manuelle. Le déraillement entraîne le renversement de la voiture de tête à l'entrée de la station et provoque vingt-quatre blessés[55] - [56]. Depuis cet accident, la RATP impose à ses conducteurs de faire au moins un aller-retour entre deux terminus en conduite manuelle à chaque service afin d'en conserver tous les réflexes.

Tracé et stations

Tracé

Longue de 18,37 km, la ligne 12 du métro de Paris relie la Mairie d'Issy à la Mairie d'Aubervilliers, en traversant Paris. Son tracé est entièrement souterrain et particulièrement tourmenté, que ce soit en plan ou en profil, avec de multiples courbes (même quand l'axe de la voie publique sous laquelle elle se situe est relativement rectiligne) et de fortes rampes.

La ligne 12 naît à Issy-les-Moulineaux, au sud-ouest de Paris, par trois voies de garage situées sous l'avenue Victor-Cresson, suivies de la station de passage terminale Mairie d'Issy, à deux voies. Elle se dirige vers le nord-est et entre dans Paris par la Porte de Versailles, où se situe un important complexe avec une station à trois voies, entourée de plusieurs voies de garage dont une donne accès à l'atelier de Vaugirard. La ligne se poursuit sous la rue de Vaugirard, en suivant toutes les sinuosités de cette rue, relativement étroite[57].

Après la station Falguière, elle s'incurve au sud-est par une courbe de 150 mètres de rayon et se place sous le boulevard du Montparnasse. Après un raccordement avec la ligne 13, dont le tunnel se situe en dessous de la ligne 12, celle-ci dessert la station Montparnasse - Bienvenüe. Avant la station, un tunnel à double voie se détache vers la droite (au sud) : il constituait l'amorce d'un embranchement prévu vers la porte de Vanves (future ligne C du Nord-Sud) ; cette branche fut en fait intégrée à la ligne 14 du métro, maintenant devenue ligne 13. Cette amorce de tunnel sert actuellement de garage et de magasin[58].

Après la station Montparnasse - Bienvenüe, la ligne donne naissance à un raccordement avec la ligne 4, puis se dirige vers le nord-ouest, sous le boulevard Raspail, où elle entame son plus long alignement, de 1 274 mètres. La ligne dessert successivement trois stations, dont une en correspondance avec la ligne 10. Après la station Rue du Bac, la ligne se place sous le boulevard Saint-Germain. Le tracé se dirige alors vers le nord et franchit la Seine en passant sous le fleuve et sous le tunnel du RER C, d'abord par une descente de 40 ‰ suivie d'une rampe de 35,1 ‰ pour remonter sur la rive droite. Après la station Concorde, le tunnel passe sous celui de la ligne 1, puis s'engage dans la rue Saint-Florentin puis la rue du Chevalier-de-Saint-George (anciennement rue Richepance) et enfin la rue Duphot par un tracé particulièrement sinueux, passant sous la ligne 8 avant d'atteindre Madeleine, station également en courbe.

Le tracé passe au-dessus du tunnel de la ligne 14 et se poursuit vers le nord sous la rue Tronchet, de façon toujours aussi sinueuse. Après un raccordement avec la ligne 13, elle gagne la station Saint-Lazare par une courbe de seulement 60 mètres de rayon qui fait obliquer la ligne vers l'est, sous la rue Saint-Lazare.

Entre les stations Trinité et Notre-Dame-de-Lorette, le tunnel est à trois voies et un tiroir central est raccordé aux deux voies de circulation à la sortie est de la station Trinité ; ce tiroir a longtemps été utilisé pour le retour des trains de la ligne 13 de l'atelier de Vaugirard vers leur ligne d'origine (avant la fusion avec l'ancienne ligne 14, le prolongement vers Châtillon - Montrouge et la création d'un nouvel atelier)[59].

Après la station Notre-Dame-de-Lorette, pour amorcer l'ascension de la butte Montmartre, la ligne bifurque subitement vers le nord par une courbe très serrée de seulement 50 mètres de rayon, suivie d'une seconde courbe identique, qui la place sous la rue Notre-Dame-de-Lorette, où le tunnel est de plus en rampe de 40 ‰ jusqu'à la station suivante, Saint-Georges, dont les deux voies sont séparées par un piédroit central. La ligne poursuit son ascension, et atteint Pigalle, station établie sous la ligne 2 ainsi qu'un collecteur d'égout[60].

Entre Abbesses et Lamarck - Caulaincourt, le tunnel franchit la butte Montmartre, à 63 mètres de profondeur maximale, ce qui fait de la ligne 12 la plus profonde du réseau[19]. La station Lamarck - Caulaincourt marque le point culminant de la ligne, qui amorce maintenant une descente de 40 ‰. Le tracé s'incurve de nouveau vers l'est et atteint la station Jules Joffrin, située sous la rue Ordener, puis Marcadet - Poissonniers, où la ligne passe de nouveau sous la ligne 4. Le tunnel passe ensuite sous les voies du réseau Nord, puis brusquement, oblique vers le nord par une courbe de 50 mètres de rayon avant de se placer sous la rue de la Chapelle et d'atteindre la station Marx Dormoy.

La ligne poursuit plein nord, en pente de 26 ‰, avec de nouvelles sinuosités, et atteint Porte de la Chapelle, au nord de Paris. La station comporte trois voies à quai et dispose de voies de garages[61]. Enfin, le tracé passe sous le boulevard périphérique, quittant ainsi Paris, puis s'incurve vers l'est grâce à quelques courbes, atteint la station Front populaire, située à la limite des communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers, avant de s'incurver à nouveau vers le nord, passer sous le canal Saint-Denis puis enfin atteindre la station terminus Mairie d'Aubervilliers.

Liste des stations

.jpg.webp)

La ligne 12 du métro de Paris dessert les trente-et-une stations suivantes, du nord au sud :

| Station | Coordonnées | Communes | Correspondances[62] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ■ | Mairie d'Aubervilliers Plaine des Vertus |

48° 54′ 50″ N, 2° 22′ 50″ E | Aubervilliers | |||

| • | Aimé Césaire |

48° 54′ 30″ N, 2° 22′ 41″ E | Aubervilliers | |||

| • | Front populaire |

48° 54′ 24″ N, 2° 21′ 57″ E | Saint-Denis, Aubervilliers | |||

| • | Porte de la Chapelle | 48° 53′ 50″ N, 2° 21′ 33″ E | 18e | |||

| • | Marx Dormoy | 48° 53′ 26″ N, 2° 21′ 36″ E | 18e | |||

| • | Marcadet - Poissonniers | 48° 53′ 25″ N, 2° 21′ 00″ E | 18e | |||

| • | Jules Joffrin | 48° 53′ 33″ N, 2° 20′ 41″ E | 18e | |||

| • | Lamarck - Caulaincourt | 48° 53′ 23″ N, 2° 20′ 19″ E | 18e | |||

| • | Abbesses Butte Montmartre |

48° 53′ 04″ N, 2° 20′ 19″ E | 18e | |||

| • | Pigalle | 48° 52′ 56″ N, 2° 20′ 15″ E | 9e, 18e | |||

| • | Saint-Georges | 48° 52′ 42″ N, 2° 20′ 15″ E | 9e | |||

| • | Notre-Dame-de-Lorette | 48° 52′ 34″ N, 2° 20′ 19″ E | 9e | |||

| • | Trinité - d'Estienne d'Orves | 48° 52′ 35″ N, 2° 20′ 00″ E | 9e | |||

| • | Saint-Lazare | 48° 52′ 32″ N, 2° 19′ 34″ E | 8e, 9e | Grandes lignes (Paris-Saint-Lazare) | ||

| • | Madeleine | 48° 52′ 11″ N, 2° 19′ 28″ E | 8e | |||

| • | Concorde | 48° 51′ 58″ N, 2° 19′ 21″ E | 1er, 8e | |||

| • | Assemblée nationale | 48° 51′ 38″ N, 2° 19′ 16″ E | 7e | |||

| • | Solférino Musée d'Orsay |

48° 51′ 30″ N, 2° 19′ 24″ E | 7e | |||

| • | Rue du Bac | 48° 51′ 20″ N, 2° 19′ 32″ E | 7e | |||

| • | Sèvres - Babylone | 48° 51′ 05″ N, 2° 19′ 36″ E | 6e, 7e | |||

| • | Rennes | 48° 50′ 53″ N, 2° 19′ 40″ E | 6e | |||

| • | Notre-Dame-des-Champs | 48° 50′ 40″ N, 2° 19′ 44″ E | 6e | |||

| • | Montparnasse - Bienvenüe | 48° 50′ 36″ N, 2° 19′ 23″ E | 6e, 14e, 15e | Grandes lignes (Paris-Montparnasse) | ||

| • | Falguière | 48° 50′ 40″ N, 2° 19′ 05″ E | 15e | |||

| • | Pasteur | 48° 50′ 34″ N, 2° 18′ 46″ E | 15e | |||

| • | Volontaires | 48° 50′ 29″ N, 2° 18′ 27″ E | 15e | |||

| • | Vaugirard Adolphe Chérioux |

48° 50′ 23″ N, 2° 18′ 05″ E | 15e | |||

| • | Convention | 48° 50′ 15″ N, 2° 17′ 48″ E | 15e | |||

| • | Porte de Versailles Parc des Expositions de Paris |

48° 49′ 56″ N, 2° 17′ 16″ E | 15e | |||

| • | Corentin Celton | 48° 49′ 37″ N, 2° 16′ 44″ E | Issy-les-Moulineaux | |||

| ■ | Mairie d'Issy | 48° 49′ 27″ N, 2° 16′ 24″ E | Issy-les-Moulineaux |

(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)

Intermodalité

La ligne 12 est en correspondance avec plusieurs autres lignes du métro, à l'exception des lignes 3 bis, 5, 7 bis et 11. Une correspondance par la voie publique est possible avec la ligne 7 vers la station Le Peletier, ainsi qu'une liaison quasi-directe avec la ligne 9 via le couloir souterrain reliant les stations Saint-Lazare et Saint-Augustin. Elle est également en correspondance avec les lignes C et E du RER à Solférino (à distance) et à Saint-Lazare, tandis qu'une liaison indirecte avec la ligne A est possible via le souterrain piétonnier reliant la gare d'Auber aux stations Saint-Lazare et Opéra. Trois lignes de tramway sont en correspondance : les lignes T2 et T3a à Porte de Versailles et la ligne T3b à Porte de la Chapelle. La ligne 12 est en correspondance avec les gares de Paris-Saint-Lazare et Paris-Montparnasse.

Stations ayant changé de nom

Huit stations de la ligne 12 ont changé de nom au fil des ans[63] :

- Pecqueur (dans les projets initiaux) est devenue Lamarck (Caulaincourt) le lors de sa mise en service. Caulaincourt était une simple précision. Plus tard, il fut décidé de l'inscrire dans le nom de la station formant ainsi Lamarck - Caulaincourt ;

- Sèvres - Croix-Rouge est devenue Sèvres - Babylone en 1923 ;

- Poissonniers est devenue Marcadet - Poissonniers le (fusion avec la station Marcadet de la ligne 4) ;

- Initialement, Montparnasse (qui desservait la gare Montparnasse) et Bienvenüe (qui s'appelait auparavant Avenue du Maine) étaient des stations séparées. Les deux stations ont été réunies sous le nom de Montparnasse - Bienvenüe le ;

- Trinité est devenue Trinité - d'Estienne d'Orves en mai 1945

- Petits Ménages est devenue Corentin Celton le ;

- Torcy est devenue Marx Dormoy le ;

- Chambre des Députés est devenue Assemblée nationale le .

Stations à thème ou particulières

La création de la ligne par la société du Nord-Sud explique un aménagement des stations légèrement différent de celui de la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP). Les piédroits sont verticaux et non courbes, et des céramiques portant le logo « NS » de la compagnie ornent toujours les cadres publicitaires. Les faïences sont généralement marron dans les stations sans correspondance et vertes dans les stations avec correspondances. La station Madeleine possédait une faïence bleue.

.jpg.webp)

En outre, les tympans des tunnels, aux deux extrémités des stations entre Solférino et Notre-Dame des Champs (sauf Rue du Bac) font apparaître les mentions « DIRON MONTPARNASSE » ou « DIRON MONTMARTRE » accompagnées d'une flèche indiquant le quai situé à droite. Au nord, à Marcadet – Poissonniers, Lamarck – Caulaincourt et Abbesses, les mentions des tympans sont « DIRON PTE de VERSAILLES » / « DIRON PTE de LA CHAPELLE ». Au sud, à Falguière, les mentions sont « DIRON PTE de VERSAILLES » / « DIRON MONTMARTRE. Toutes les stations de la ligne dans Paris possédaient à l'origine ces indications, mais plusieurs ont disparu au fil des ans et des rénovations.

Le hall de la station Saint-Lazare était, jusqu'en 2004, constitué d'une rotonde présentant, sur le sol, une mosaïque au logo de la Compagnie du Nord-Sud ; celle-ci a été supprimée lors de sa rénovation en 2014.

Le Nord-Sud fait par ailleurs réaliser des accès en céramique et fer forgé, d'aspect plus sobre que les entrées Art nouveau d'Hector Guimard, aux entrées des stations de la CMP. Le mot « Métropolitain » apparaît ici en blanc sur fond rouge pour être visible de loin[64]. Deux stations de la ligne possèdent des ascenseurs en raison de leur grande profondeur, Abbesses et Lamarck - Caulaincourt .

Cinq stations présentent en outre une décoration culturelle thématique originale.

Abbesses est desservie par deux puits d'accès, l'un contenant les ascenseurs, l'autre des escaliers hélicoïdaux. Ces escaliers sont ornés de différentes vues de la butte Montmartre : les escaliers montants sont décorés sur le thème de la nature et de la vie montmartroise, tandis que les escaliers descendants offrent des vues des sites les plus célèbres, comme le Moulin-Rouge, la basilique du Sacré-Cœur, la vigne ou la place des Abbesses. Cette décoration mise en place en 2007 remplace une grande fresque patchwork réalisée par des artistes de la Butte et vandalisée au fil des ans. L'entrée de la station est ornée d'une entrée de métro Guimard, située auparavant à la station Hôtel de Ville et déplacée en 1974. Le choix de cet emplacement est de fait une erreur historique, la société Nord-Sud n'ayant pas fait appel à cet architecte pour ses entourages.

Concorde a été rénovée au début des années 1990 et la station décorée de petits carreaux de faïence, figurant chacun une lettre. L'ensemble cite horizontalement des extraits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette décoration a été imaginée par Françoise Schein[65].

Assemblée nationale ne possède plus de cadres publicitaires depuis 1990, mais de grandes affiches en papier collées sur les murs, présentant des silhouettes. Ces têtes symbolisent les députés de l'Assemblée nationale. Cette décoration imaginée par Jean-Charles Blais est régulièrement renouvelée, en fonction du calendrier parlementaire[65]. Ces affiches ont disparu en 2016 à l'occasion d'une rénovation qui présente une station aux carreaux dorés dans lesquels des vidéos informent les voyageurs sur les valeurs, l'histoire et les lois de la France.

Montparnasse - Bienvenüe associe au nom du quartier qu'elle dessert celui du père du métro de Paris, Fulgence Bienvenüe. Elle a ainsi été naturellement choisie comme lieu d'exposition sur la technologie du réseau et l'histoire littéraire du métro en l'an 2000 lors de son centenaire. De nombreux extraits d'ouvrages citant le métro ornent en particulier le grand couloir de correspondance équipé de tapis roulants.

Pasteur possède sur les quais des lignes 6 et 12 une exposition consacrée à la médecine, installée lors du centenaire du métro et de la rénovation de la station de la ligne 6. Des panneaux évoquent l’évolution de la biologie et de la médecine depuis Louis Pasteur ainsi que le cadre juridique et diverses anecdotes. En outre, la station de la ligne 12 présente la particularité de mêler le style « Andreu-Motte » (avec les bandeaux lumineux caractéristiques et le carrelage des tympans colorés en orange) à la faïence traditionnelle du style Nord-Sud.

L'histoire de la ligne a façonné certaines stations.

Saint-Georges est établie à très faible profondeur et possède un piédroit central. Depuis sa récente rénovation, la station possède un style inspiré du Nord-Sud, mais avec plusieurs différences : son nom n'est pas présenté sur de vastes mosaïques, et le code couleur du style Nord-Sud n'est pas respecté, avec du carrelage vert (habituellement réservé aux stations avec correspondances et aux terminus) au lieu du carrelage marron.

Porte de Versailles possède une configuration particulière depuis les travaux du prolongement de la ligne au sud en 1931. Elle est alors déplacée vers la banlieue, et deux demi-stations sont aménagées, décalées d'une quarantaine de mètres. Les quais de l'ancienne station sont supprimés et des voies supplémentaires pour le garage des trains y sont installées. Les carreaux de la voûte constituent les derniers souvenirs de la station originelle. À l'instar de la station Pasteur sur la même ligne (ainsi que Porte de Clichy sur la ligne 13), les nouveaux quais de Porte de Versailles combinent les styles Andreu-Motte et Nord-Sud.

Entrée de métro Guimard à la station Abbesses.

Entrée de métro Guimard à la station Abbesses. La station Assemblée nationale, en .

La station Assemblée nationale, en ..jpg.webp) Un panneau de la station Pasteur consacré à la sécurité alimentaire.

Un panneau de la station Pasteur consacré à la sécurité alimentaire. La station Porte de Versailles.

La station Porte de Versailles.

Raccordements

De par son origine Nord-Sud, la ligne ne dispose que de peu de raccordements avec le reste du réseau[66] :

- avec la ligne 13, sur une partie correspondant à l'ancienne ligne B du Nord-Sud, à la sortie de la station Saint-Lazare sur la voie direction Mairie d'Issy, en talon ; ce raccordement est à double voie ;

- avec la ligne 4, à la sortie de la station Montparnasse - Bienvenüe sur la voie direction Mairie d'Aubervilliers, en pointe ;

- avec la ligne 13, sur une partie correspondant à l'ancienne ligne 14, à la sortie de la station Montparnasse - Bienvenüe sur la voie direction Mairie d'Issy, en pointe ; ce raccordement donne accès à une position de garage utilisable par des trains de chantier.

Ateliers

Le matériel de la ligne 12 est entretenu par les ateliers de Vaugirard, situés dans le XVe arrondissement entre les rues de la Croix-Nivert, Desnouettes et Lecourbe, et le lycée Louis-Armand. Ils sont raccordés à la ligne sur les voies direction Mairie d'Issy, juste au nord de la station Porte de Versailles. Ils étaient également raccordés autrefois à la ligne de Petite Ceinture par les rails qui traversaient la rue Desnouettes via un passage à niveau.

La maintenance lourde et la révision régulière (batteries, bobinages, peintures) du matériel de la ligne 12, comme tous les matériels sur fer du réseau, se déroule aux ateliers de Choisy. Ouverts en 1931, ils sont situés dans le XIIIe arrondissement de Paris à proximité du boulevard périphérique et accessibles via un embranchement de la ligne 7. Ils se décomposent en deux entités distinctes : un atelier de maintenance pour les rames de la ligne 7 (AMT) et un atelier de révision de l'ensemble des rames sur fer du métro. L'ensemble occupe une surface totale de 34 350 m2 environ[67]. Trois cent trente agents sont affectés à cet atelier en 2007[68].

Exploitation

_-_2022-06-01_-_1.jpg.webp)

La ligne 12 du métro de Paris est, comme les quinze autres lignes du réseau, entièrement exploitée par la RATP. Elle fonctionne de 5 h 30 à 1 h 15 du matin environ (2 h 15 du matin, les nuits des vendredis aux samedis, des samedis aux dimanches et des veilles de fête aux jours de fête). Elle ne fonctionne pas lors des nuits de la Fête de la musique et du Nouvel An entre 1 h 15/2 h 15 et 5 h 30[69].

La ligne est équipée, dans chacune des stations desservies, de bornes du système d'information en ligne couramment désigné par le sigle SIEL, depuis 2007[70].

Desserte

En 2013, le parcours complet de la ligne demande 38 minutes du nord au sud et 39 minutes du sud au nord[71] - [72]. Comme sur toutes les principales lignes du métro, le premier départ a lieu de la tête de ligne à 5 h 30, mais dans le sens sud-nord une première circulation est effectuée au départ de Porte de Versailles à 5 h 30 et précède de deux minutes la première rame venant de Mairie d’Issy.

Le dernier départ pour l’ensemble du parcours a lieu à 0 h 37 de Mairie d’Issy et à 0 h 38 de Saint-Denis - Aubervilliers - Front populaire. Le dernier départ pour l’ensemble du parcours a lieu à 1 h 37 de Mairie d’Issy et à 1 h 38 de Saint-Denis - Aubervilliers - Front populaire les nuits des vendredis aux samedis, des samedis aux dimanches et des veilles de fête aux jours de fête[73].

L'intervalle moyen entre les rames est de deux à quatre minutes en journée, de cinq à sept minutes en extrême soirée, de quatre à six minutes le dimanche en journée et de dix minutes les nuits des vendredis aux samedis, des samedis aux dimanches et des veilles de fête aux jours de fête après 0 h 30 (après 1 h 15 les nuits des vendredis aux samedis).

Matériel roulant

De la création de la ligne à 1930, la ligne est équipée de matériel Sprague-Thomson à quatre moteurs[74], équipé de pantographes (+600 V) et de frotteurs (-600 V), ce qui permettait de réserver les rails de roulement à la signalisation[75]. En 1931, après l'intégration de la ligne au réseau de la CMP, la caténaire Nord-Sud est déposée et les pantographes également. Mais le matériel reste spécifique, notamment pour les couleurs : gris et bleu pour les voitures de 2e classe ; jaune et rouge pour celles de 1re classe. Cette situation perdure jusqu'en 1972.

Comme la ligne 7 est équipée de nouvelles rames MF 67 de à , l'ancien matériel Sprague-Thomson de cette ligne est alors envoyé sur la ligne 12, ce qui permet de réformer le matériel Nord-Sud, quelque peu fatigué. Le dernier train est réformé le [76]. La ligne 12 voit circuler ces rames Sprague pendant cinq ans, jusqu'à l'arrivée des premières rames MF 67 de série A/D monomoteur en juillet 1977. Cet équipement se poursuit au fil de l'arrivée des MF 77 sur les lignes 7, 8 et 13 avec la disparition des dernières rames Sprague en [77]. Le , la ligne commence à recevoir des MF 67 no 3 0XX de la ligne 9, à la suite de l'arrivée du MF 01 sur cette dernière, afin de remplacer l'ensemble du parc de la ligne 12, constitué pour l'essentiel de trains monomoteurs peu à l'aise en courbe. La première rame à être réformée est la 097, le , et la dernière est la G117, le .

À l'horizon 2028, la ligne 12 devrait recevoir un nouveau matériel, le MF 19[78].

Le personnel d'exploitation

On distingue deux catégories de personnel : les agents en station et les agents de conduite. Les agents de station ont pour mission de tenir la caisse, d'assurer le contrôle des voyageurs ainsi que la gestion des lieux, la vérification des installations et des autres tâches à définir selon les besoins du service. Quelques agents sont par ailleurs détachés pour la durée du service afin d'assurer les relèves de caisses. Les conducteurs assurent la marche des rames[79]. Le service est assuré sur trois roulements de travail (matin, après-midi, nuit)[80].

Tarification et financement

La tarification de la ligne est identique à celle en vigueur sur tout le réseau du métro. La ligne est accessible avec les mêmes abonnements, comme ceux pouvant être chargés sur une carte Navigo. Un ticket t+ permet un trajet simple, quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de métro ainsi que le RER, mais uniquement dans Paris intra-muros pour ce dernier.

Le financement du fonctionnement de la ligne (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par la RATP. Cependant, les tarifs des billets et abonnements sont limités par choix politique et leur montant ne couvre pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation, ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement mobilité payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques[81].

Trafic

La ligne 12 est une ligne au trafic moyen du réseau parisien : le nombre total de voyageurs transportés représente moins de la moitié de la fréquentation de la ligne 1 et environ les deux-tiers des lignes 6 et 13. De 1992 à 2004, le trafic est en augmentation de 0,5 %, ce qui place la ligne en onzième position en termes de croissance sur le réseau (hors ligne 14).

Les stations les plus fréquentées desservies par la ligne sont (en trafic annuel, toutes lignes incluses) Saint-Lazare (34,53 millions) et Montparnasse - Bienvenüe (29,46 millions)[86]. En 1998, le trafic quotidien atteint 245 364 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 162 937 le samedi et 93 866 le dimanche[87]. En 2003, le trafic annuel atteint 70 846 219 voyageurs, avec un trafic quotidien de 262 880 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 189 318 le samedi et 110 169 le dimanche[88]. En 2013, grâce au prolongement à la station Front populaire, le trafic annuel atteint 86 millions de voyageurs[85].

Prolongements envisagés

Prolongement au nord

Le précédent Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) évoquait un ultime prolongement au nord de la ligne, de Mairie d'Aubervilliers à la station La Courneuve - Six Routes, desservie par la ligne de tramway T1 et, à terme, par les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Il aurait desservi la gare de La Courneuve - Aubervilliers, sur la ligne B du RER à La Courneuve. Le tunnel étant déjà construit jusqu'à La Courneuve - Aubervilliers, seuls les 700 m de la section jusqu'à La Courneuve - Six Routes restent à réaliser. Envisagé jusqu'alors, ce projet de prolongement ne l'est plus pour le moment, ne figurant pas dans la nouvelle version du SDRIF adoptée le [89].

En 2018, le maire de Stains propose un prolongement encore au-delà, jusqu'à la gare de Stains-La Cerisaie du T11 Express[90] pour 2035. Cependant un tel projet, qui nécessiterait la construction de cinq nouvelles stations, a peu de chances de se réaliser[91].

Prolongement au sud

.svg.png.webp)

Un prolongement au sud, sur le territoire d'Issy-les-Moulineaux est envisagé[92]. Longuement évoqué depuis la dernière extension à Mairie d'Issy en 1934, ce prolongement est étudié vers la gare d'Issy, voire vers Les Moulineaux, permettant ainsi une correspondance avec le tramway T2, créant ainsi la station Issy-Ville.

Ce projet, défendu par la ville d'Issy-les-Moulineaux et la RATP, reste incertain. La région a cependant mentionné ce projet dans le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), adopté par délibération du Conseil régional le , en phases 2 ou 3, soit à partir de 2014 ou 2020[93]. Le prolongement du T2 vers Porte de Versailles, effectif depuis 2009, affaiblit cependant le projet de prolongement vers Les Moulineaux. Mais lors du débat public sur la création d'Arc Express, la population locale et les élus ont demandé que l'extension de la ligne soit prise en compte[94].

Cette idée a été reprise par le projet de ligne 15 du Grand Paris Express qui envisage une gare en correspondance avec la ligne 12 et un éventuel prolongement du tramway T10[95].

Le , le maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, annonce lors la réunion publique d'information sur la ligne 15 que les discussions, sur l’extension de la ligne 12 se poursuivaient entre la Ville et le STIF[96]. Le projet figure dans la nouvelle version du SDRIF adoptée le , avec une réalisation envisagée avant 2030[89].

Le , le contrat de développement territorial « Grand Paris Seine Ouest » est validé. Le projet du prolongement de la ligne 12 est envisagé jusqu'à la gare d'Issy. Il est aussi noté qu'un prolongement ultérieur jusqu'au carrefour de la Ferme est envisagé mais plus vers la station « Les Moulineaux ». La ligne 12 serait prolongée dans un premier temps de 1 100 mètres puis de 900 mètres[97].

Le , la ville d'Issy-les-Moulineaux relance l'étude sur la pertinence et la rentabilité du prolongement jusqu'au carrefour de la Ferme (à Meudon). Une étude est confiée à la société publique locale « Seine Ouest Aménagement » avec un budget de 1,25 million d’euros[98] - [99].

Le , la ville de Meudon annonce à son tour sa participation au financement de l'étude[100].

Le , le conseil territorial de Grand Paris Seine Ouest souhaite approfondir la possibilité de continuer le prolongement jusqu'à la station de tramway Meudon-sur-Seine de la ligne T2[101].

Le , Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, confirme l'extension vers Issy-les-Moulineaux puis Meudon[102].

| Station | Coordonnées | Commune | Correspondances[62] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| • | Mairie d'Issy | 48° 49′ 27″ N, 2° 16′ 24″ E | Issy-les-Moulineaux | |||

| • | Issy RER | 48° 49′ 16″ N, 2° 15′ 36″ E | Issy-les-Moulineaux | existant : en construction : | ||

| • | La Ferme – Musée Rodin | 48° 49′ 04″ N, 2° 14′ 56″ E | Issy-les-Moulineaux, Meudon | |||

| ■ | Meudon-sur-Seine | 48° 49′ 09″ N, 2° 14′ 22″ E | Meudon |

Tourisme

La ligne 12 traverse Paris du nord au sud, et dessert plusieurs lieux d'animation, monuments et quartiers touristiques, dont les principaux sont :

- le quartier populaire de la Goutte-d'Or ;

- la butte Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur ;

- le quartier de la Nouvelle Athènes ;

- la gare Saint-Lazare et son quartier ;

- l'église de la Madeleine ;

- le palais Bourbon, siège de l'Assemblée Nationale ;

- le musée d'Orsay ;

- le Bon Marché, célèbre grand magasin de Paris ;

- la gare Montparnasse, sa tour et son quartier ;

- le parc des expositions de Paris de la porte de Versailles.

Notes et références

- Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil), « Trafic annuel et journalier » [xls], (consulté le ).

- Jean Robert, Notre métro, p. 86.

- Jean Robert, op. cit., p. 80.

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes, éd. 1999, p. 291.

- Jean Robert, op. cit., p. 87.

- Jean Robert, op. cit., p. 88.

- Bechmann, Masson, Double passage tubulaire sous la Seine exécuté de 1906 à 1909 pour la traversée du chemin de fer Nord-Sud de Paris, p. 7-49, Annales des ponts et chaussées. 1re partie. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1913, tome 13.

- Jean Robert, op. cit., p. 202.

- Jean Robert, op. cit., p. 203.

- « La construction moderne », sur portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr, La Construction moderne, (consulté le ), p. 24.

- Jean Robert, op. cit., p. 91.

- Jean Robert, op. cit., p. 90.

- Jean Robert, op. cit., p. 101.

- Mark Ovenden, Julian Pepinster et Pascal Pontremoli, L'histoire du Métro parisien racontée par ses plans : plans, stations et design du métro, Paris, La Vie du Rail, 176 p. (ISBN 978-2-37062-015-6), p. 68.

- Jean Robert, op. cit., p. 124.

- Jean Robert, op. cit., p. 125.

- Annie Fourcaut, Emmanuel Bellanger et Mathieu Flonneau, Paris-banlieues, conflits et solidarités : historiographie, anthologie, chronologie, 1788-2006, Grâne, creaphis editions, , 475 p. (ISBN 978-2-913610-97-2, LCCN 2007435809, lire en ligne).

- Jean Robert, op. cit., p. 126.

- Jean Robert, op. cit., p. 127.

- Jean Robert, op. cit., p. 140.

- « Station Rennes : Extension des horaires et des jours d'ouverture » [doc], sur stif.org via web.archive.org, (consulté le ) ; ce document est une archive.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 295.

- « Métro Sprague à Versailles - Centenaire du Nord-Sud », sur paris-bise-art.blogspot.com, (consulté le ).

- « Chronologie de l’arrivée de la ligne 12 à Aubervilliers, ou l’histoire d’un financement réalisé à contrecœur. », sur metrauber (consulté le )

- [PDF] Conseil du STIF du 10 octobre 2012 - Communiqué de synthèse - STIF - 10 octobre 2012.

- « Le boom des studios télé », Le Parisien, (consulté le ).

- Le Conseil du STIF : Trains, métro, Noctilien : offre de service renforcée — lignes 4, 12 du métro et ligne T2 du tramway : prolongées… conseil du 5 avril 2006.

- « Prolongement M12 Porte de la Chapelle / Mairie d'Aubervilliers - 1re phase : Proudhon-Gardinoux », RATP (consulté le ).

- « PROLONGEMENT M12 Porte de la Chapelle / Mairie d'Aubervilliers - 1re phase : Proudhon-Gardinoux : Les acteurs et le financement du projet », RATP (consulté le ).

- « Percée au nord », sur metro-pole.net, article de (consulté le ) ; ce document est une archive.

- « Prolongement de la ligne 12. Opération « première pierre » pour le prolongement de la ligne 12, le 25 juin 2008 », Direction régionale de l’Equipement d'Île-de-France, (consulté le ).

- « 2009, L’année de tous les chantiers: Elodie… », Préfecture de la Région d'Île-de-France, (consulté le ).

- [PDF] RATP - Le tunnelier Élodie : un géant de 82 mètres de long

- « La RATP et le tunnelier ELODIE ensemble pour la ligne 12 », Daily Motion, (consulté le ).

- « Un tunnelier dans le métro parisien (diaporama) », Batiactu.com, (consulté le ).

- Le transport fluvial au cœur du chantier du prolongement de la ligne 12, Ville de Paris. Consulté le 13 novembre 2010.

- Jila Varoquier, « Grand Paris : le prolongement de la ligne 12 du métro à Aubervilliers entrera en service le 31 mai »

, sur https://www.leparisien.fr, (consulté le )

, sur https://www.leparisien.fr, (consulté le ) - Prolongement M12, sur « symbioz.net », consulté le 20 avril 2011.

- [PDF] Communiqué de synthèse du STIF du 9 février 2011.

- « Grand Paris : le prolongement de la ligne 14 du métro retardé », sur lemonde.fr, .

- « Le tunnel est entièrement creusé, Élodie quitte la scène », sur ratp.fr via web.archive.org, (version du 1 septembre 2014 sur Internet Archive) ; ce document est une archive.

- « Aubervilliers: le tunnel de la ligne 12 est creusé », sur leparisien.fr via web.archive.org, (version du 6 décembre 2018 sur Internet Archive) ; ce document est une archive.

- « Top départ pour les travaux préparatoires à l'étape 2 », sur La 12 est en chemin (consulté le ).

- « Ligne 12 du métro : la maire d’Aubervilliers somme la RATP de tenir les délais », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Ligne 12 du métro à Aubervilliers : la RATP assure que le chantier sera bien fini en 2019 », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Arrivée du métro à Aubervilliers : nouveau retard et exaspération des habitants », sur France 3 Paris Ile-de-France (consulté le ).

- « Report de la prolongation de la ligne 12 à Aubervilliers : manifestation devant la RATP », sur francebleu.fr, (consulté le ).

- « Aubervilliers : la maire réclame des compensations à la RATP », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Point à date sur le planning de mise en service de la Ligne 12 prolongée vers Mairie d’Aubervilliers », sur ratp.fr, article du (consulté le ) : « nouvelle date de mise en service : décembre 2021, hors aléas significatifs supplémentaires ».

- « Métro parisien: le prolongement de la ligne 12 reporté de 2 ans », sur lefigaro.fr, article du (consulté le ).

- « Débat: « Nous sommes des villes qui sont assoiffées d'égalité », affirme la maire d'Aubervilliers », sur bfmtv.com (consulté le ).

- « Impact de la crise sanitaire : ajustement des calendriers pour les travaux de prolongement des lignes 4 et 12 du métro », sur ratp.fr, (consulté le ).

- https://www.systra.com/la-ligne-12-du-metro-de-paris-rejoint-aubervilliers/

- Jean Robert, op. cit., p. 370.

- [PDF] Rapport d'enquête sur l'accident survenu sur la ligne 12 du métro parisien (conseil général des ponts et chaussées)

- Photo de l'accident sur le site de la protection civile.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 296.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 297.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 298.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 302.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 303.

- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés ou en site propre (métros, trains, tramways, téléphériques, BHNS...) sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus autres que les BHNS, sont reprises dans les articles de chaque station.

- Jean Robert, op. cit., p. 491

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 74.

- Clive Lamming, Métro insolite [détail de l’édition], p. 161.

- Carte détaillée du Métropolitain de Paris

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 234.

- François Doury, Capital Humain - Les coulisses du métro de Paris - Ateliers et voiries.

- [PDF]STIF - Nouvel an 2013 - Plan du réseau Métro et RER.

- « Des nouvelles du SIEL », sur metro-pole.net via web.archive.org, article du 22 novembre 2006 (consulté le ).

- Site officiel de la RATP – Trajet Front Populaire - Mairie d'Issy, consulté le 18 décembre 2012.

- Site officiel de la RATP – Trajet Mairie d'Issy - Front Populaire, consulté le 18 décembre 2012.

- Site officiel de la RATP – Horaires, consultés station par station, le 18 décembre 2012.

- Jean Robert, op. cit., p. 510

- Jean Robert, op. cit., p. 286.

- Jean Robert, op. cit., p. 169.

- Ligne 12, sur karodaxo.fr, consulté le 5 août 2016.

- « Calendrier du renouvellement des métros franciliens » (consulté le ).

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 114 à 126.

- « RATP – Métiers, Conducteur de métro F/H, rubrique : Conditions de travail », sur ratp.fr (consulté le ) : « Des services en roulement sur une plage horaire (matin ou après-midi ou nuit) pendant les horaires d’ouverture du métro au public ».

- Le financement des transports publics franciliens, sur iledefrance-mobilites.fr.

- Effet des grèves de décembre 1995

- Nombre total d'utilisations, entrants directs et correspondances du RER.

- [PDF] STIF - Schéma directeur du matériel métro, p. 72.

- « Le métro fait décoller le quartier Front-Populaire » dans Le Parisien, article du 19 décembre 2013.

- Données de fréquentation : Statistiques 2005 du STIF, les transports en commun en chiffres, page 16 [PDF].

- Jean Tricoire, op. cit., p. 340

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 2004, p. 358.

- [PDF] Schéma directeur de la région Île-de-France, approuvé par le décret no 2013-1241 du 27 décembre 2013, Propositions pour la mise en œuvre /Annexe, voir notamment page 22.

- Stains : le maire réclame un nouveau tram et le métro, article du , sur leparisien.fr, consulté le .

- Stains : le prolongement de la ligne 12 jugé « peu réaliste » par l’association des usagers, article du , sur leparisien.fr, consulté le .

- [PDF] APUR - Les transports en commun en Île-de-France, une grande cause régionale (page 3 - projet a16) - Note no 21, janvier 2006, consultée le 9 février 2011

- [PDF] SDRIF - Développer le réseau pour accompagner le projet urbain, p. 81

- Débat public Arc express : réunion territoriale du 2 décembre 2010 à Clamart.

- Issy RER - Société du Grand Paris.

- [PDF]Compte-rendu de la réunion publique d'information, Société du Grand Paris, p. 1.

- « Contrat de développement territorial « Grand Paris Seine Ouest », pages 138-139-140 », Paris Métropole, (consulté le ).

- « Ligne 12 du métro à Paris. Le projet de prolongement entre Issy-les-Moulineaux et Meudon relancé », sur actu.fr, (consulté le ).

- « Issy-les-Moulineaux veut faire avancer le prolongement Sud de la ligne 12 du métro », sur echoidf.fr, (consulté le ).

- « Ligne 12 du métro prolongée entre Issy-les-Moulineaux et Meudon ? Une étude va être lancée », sur actu.fr, (consulté le ).

- « Prolongement de la ligne 12 du métro : un nouveau tracé proposé entre Issy-les-Moulineaux et Meudon », sur actu.fr, (consulté le ).

- « Ligne 12 RATP jusqu'à La Ferme à Issy puis Meudon », sur twitter.com, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- A. Dumas, « Le métropolitain de Paris. Situation des nouvelles lignes projetées et état des travaux des lignes en cours d'exécution », dans Le Génie civil, , tome XLVIII, no 25, no 1245, p. 409, planche XXV

- A. Dumas, « Le chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris », dans Le Génie civil, , tome XLVIII, no 26, no 1246, p. 444-447, planche XXX

- A. Dumas, « Le chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris », dans Le Génie civil, , tome LVIII, no 6, no 1487, p. 113-125, planche VI, planche VII

- Jean Robert, Notre Métro, éd. Jean Robert, Paris, 1983, 512 p.

- Le patrimoine de la RATP, éditions Flohic, 1996, 400 p. (ISBN 2-84234-007-8)

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes. De Bienvenüe à Météor, Éditions La Vie du Rail [détail des éditions]

- Clive Lamming, Métro insolite [détail des éditions]

- Gaston Jacobs, Le métro de Paris : un siècle de matériel roulant, éditions la Vie du Rail, 2001, 223 p. (ISBN 2-902808-97-6)

- Roger-Henri Guerrand, L'aventure du métropolitain, éd. La découverte, Paris, 1999, 197 p.

- Sous la direction de François Gasnault et Henri Zuber : Métro-Cité : le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris, 1871-1945, édité par les musées de la ville de Paris, Paris, 1997, 191 p. (ISBN 2-87900-374-1)

- Jean Tricoire, Le métro de Paris - 1899 - 1911 : images de la construction, éditions Paris Musées, Paris, 1999, 215 p. (ISBN 2-87900-481-0)

- Philippe-Enrico Attal, Ligne 12 du métro parisien : Mairie d'Aubervilliers en ligne de mire, Rail Passion, no 214, , pp. 22 à 25

- Astrid Fontaine. Le peuple des tunnels : 1900-1930. Ginkgo éditeur, 2012, 978-284-679-2127

.svg.png.webp)