Signalisation ferroviaire du métro de Paris

La signalisation ferroviaire du métro de Paris est un système adapté à l'intensité du trafic et à la densité de circulation. Il doit être parfaitement fiable afin d'assurer la sécurité des convois et fonctionner avec la plus grande régularité possible. Dès les origines, le principe de protection des trains par deux signaux fermés successifs est adopté, pour éviter au maximum les rattrapages. Plusieurs systèmes se sont succédé en un peu plus d'un siècle d'existence, du block automatique système Hall des années 1900 au système d'automatisation de l'exploitation des trains (SAET) du XXIe siècle.

Histoire

La signalisation Hall

Dès l'ouverture de sa première ligne de métro en 1900, la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP) équipe la ligne d'une signalisation destinée à prévenir le rattrapage des rames. Cette signalisation, nommée Hall[1], provient des États-Unis où elle a fait ses preuves. À l'époque, elle était considérée comme simple et efficace, malgré son fonctionnement mécanique complexe. Les signaux Hall sont composés de deux feux :

- un feu blanc pour indiquer une voie libre ;

- un feu vert pour indiquer l'arrêt.

Le principe du système Hall, peu différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, repose sur la protection des trains par deux signaux à l'arrêt encadrant une section (canton) tampon.

Une boîte carrée est percée de deux feux disposés en diagonale : un feu blanc et un feu vert. Un disque en aluminium, actionné par un relais alimenté par une batterie de douze piles de 0,8 volt en série, occulte l'un ou l'autre des feux. À l'intérieur de la boîte, se trouve une série de cinq lampes de 110 volts, allumées en permanence. En l'absence d'alimentation, le signal présente le feu d'arrêt[2]. Le passage des roues des trains actionne une pédale placée contre la voie. La pédale, reliée au relais du signal par le biais d'une tige, met ce signal à l'arrêt (feu vert), met le signal amont à voie libre (feu blanc) et laisse le signal précédent à l'arrêt (feu vert). Un train doit par conséquent franchir deux signaux verts à la suite pour rattraper le train qui le précède, ce qui réduit les risques de rattrapages et d'accidents[3]. Afin d'amortir le choc dû au passage rapide des bandages de roues sur les pédales, la tige est solidaire d'un disque, qui se déplace dans un cylindre fermé, la compression de l'air freinant les mouvements de la tige. Les signaux se situent en principe à l'entrée et à la sortie de chaque station, ainsi que dans l'interstation, lorsque celle-ci est particulièrement longue[2].

Cependant, les signaux d'arrêt vert restent permissifs, c'est-à-dire qu'ils n'interdisent pas aux trains le franchissement du signal. Cette permissivité entraîne rapidement des accidents, comme entre Champs-Élysées et Concorde, le , en raison de l'interprétation abusive de cette signalisation. Le système Hall est finalement supprimé et les feux verts se muent en feux rouges d'arrêt absolu, qui ne sont franchissables que sur un ordre écrit du chef de train, à une vitesse maximale de 10 km/h et uniquement à titre exceptionnel[2].

Parallèlement, la CMP installe dans chaque station des témoins de franchissement intempestif des signaux fermés, dont les chefs de stations doivent ensuite informer l'encadrement de la ligne pour d'éventuelles sanctions. Ce système fait retentir une sonnerie dans la station suivante en cas de franchissement d'un signal d'arrêt. Cette sonnerie ne peut être arrêtée que par le biais d'un interrupteur, placé dans un coffret plombé, actionné par le chef de station[2].

Sur la ligne 2, la CMP installe un système équivalent, mais avec des signaux fermés (feu rouge) par défaut. Les signaux ne s'ouvrent qu'à l'approche du train si toutes les conditions de sécurité sont remplies[3]. Ce système permet au conducteur de mieux distinguer les signaux de l'éclairage, ceux-ci passant du rouge au blanc à l'approche de sa rame[2].

Des signaux de forme spécifique, surnommés « banjos », sont installés à la station extérieure Bastille sur la ligne 1, tout comme sur le tronçon aérien de la ligne 2 Nord (ligne 2 actuelle). Sur la ligne 2 Sud (actuelle ligne 6), les sections aériennes sont équipées de sémaphores, similaires à ceux des chemins de fer, le plus souvent positionnés sur des passerelles enjambant les voies[2].

Le système Hall équipe les lignes 1, 2 et 3 avant d'être abandonné en raison de son fonctionnement jugé délicat, peu fiable et onéreux, notamment en raison de la présence d'éléments mécaniques fragiles et difficiles à régler. Le fonctionnement de la pédale demande en effet une surveillance constante, le fléchissement de la traverse pouvant modifier la position du levier par rapport au rail. Par ailleurs, les piles des boîtiers demandent des changements fréquents, nécessitant l'emploi d'une abondante main d'œuvre spécialisée.

Les blocks automatiques Métro

À partir de 1906, la CMP adopte un nouveau système de signalisation appelé block automatique Métro. La grande nouveauté de ce système tient dans la détection des rames au moyen de barres de rails longs de cinq à six mètres placés à l'opposé du rail d'alimentation. Les motrices des trains possédant des frotteurs de chaque côté, les frotteurs inactifs du train mettent ces barres sous tension à leur passage déclenchant alors les contacteurs des signaux. Ce système permet de substituer des commandes électriques aux commandes mécaniques : il met fin à la présence des pédales et de leur fragile timonerie, et permet aux signaux d'être directement alimentés par le courant de traction, évitant ainsi l'emploi de piles[4].

Les blocks automatiques Métro sont composés de deux feux verticaux à lentilles, dont seul le feu supérieur est actif. L'autre est là en secours : il peut être allumé par un interrupteur de « rallumage » en cas d'extinction du feu supérieur. Le feu est rouge par défaut, mais lorsque la voie est libre, un feu blanc s'allume devant le feu rouge, masquant celui-ci et indiquant la voie libre.

Ce système équipe toutes les lignes mises en service de 1906 à 1921, soit les lignes 4 à 8, en lieu et place du système Hall[3]. Afin d'unifier la signalisation, il se substitue au système Hall sur les lignes 1 à 6 de 1916 à 1918[4].

La signalisation du Nord-Sud

La Société du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris ou « Nord-Sud » utilise dès sa création en 1911 un système de block automatique par circuit de voie à courant continu sous faible tension. Reprenant la protection des trains par deux feux rouges en aval, dont le principe était admis, la signalisation Nord-Sud innove en autorisant l'entrée des trains en station alors même que la section aval du train précédent n'est pas complètement libérée, jetant ainsi les bases du signal d'entrée permissif toujours en vigueur aujourd'hui.

Le block Hall comme le block Métro sont des systèmes à impulsion de courant, exigeant l'autoalimentation de relais. Cette complication provoque parfois des ratés de fonctionnement qui poussent le Nord-Sud à concevoir un système différent, plus fiable. Un des rails de roulement est découpé au droit de chaque signal par un joint isolé, créant des cantons électriquement distincts. L'autre rail de roulement est utilisé pour le retour du courant de traction ainsi que pour la signalisation. Chaque circuit de voie ainsi formé est relié aux deux pôles d'une batterie, qui alimente un relais de voie mettant le signal à voie libre[4].

Le signal d'entrée en station comporte trois feux, rouge, vert et blanc. Un feu vert accompagné d'un tableau indicateur de vitesse autorise les trains à pénétrer en station à vitesse réduite dès que le train précédent a dégagé le signal de sortie de la station.

Le signal de sortie comporte également trois feux, mais présente deux feux rouges et un feu blanc. Si le train précédent se situe dans la section tampon suivant directement la station, le signal en sortie de station présente deux feux rouges, puis un seul feu rouge une fois ce train dans la section suivante. Une fois deux sections libérées, le signal de sortie passe au feu blanc de voie libre. La signalisation Nord-Sud est à voie normalement fermée, tous les signaux demeurant au rouge en l'absence de train[5].

Lors du rattachement en 1932 des deux lignes du Nord-Sud au réseau de la CMP, sous les indices 12 et 13, cette signalisation est transformée[6].

Les blocks à circuits de voie double rail

À la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'accroissement du trafic, la CMP cherche à réduire l'intervalle minimum entre les trains. Elle entreprend donc de moderniser sa signalisation pour la rendre plus performante. Prenant exemple sur la signalisation Nord-Sud, elle adopte un système de block à circuits de voie double rail.

Si ce système s'inspire directement du Nord-Sud, il abandonne en revanche l'alimentation des relais par piles, ceux-ci étant alimentés par un courant alternatif de 25 périodes. Dans ce système, la voie est découpée en cantons isolés, constituant autant de circuits de voie. Chacun de ces circuits est alimenté à son extrémité aval en courant alternatif, entre phase et neutre. Le circuit est relié en amont à un relais de voie, alimenté par le courant circulant dans les rails. Lorsqu'un train atteint un canton, la rame court-circuite les deux files de rails. Le relais n'étant plus alimenté, le signal passe à l'arrêt. Les rails de roulement assurent le retour du courant de traction : pour cette raison, les joints isolés sont shuntés par des connexions inductives, qui laissent passer le courant continu mais non le courant alternatif[5].

Tout comme le système Nord-Sud, le système de la CMP présente une plus grande sécurité que les systèmes antérieurs à impulsions. Hormis le cas spécifique des entrées en station, il impose toujours un canton libre faisant office de tampon entre chaque rame. En effet, si la rame met à l'arrêt le signal qu'elle franchit, elle ne débloque par pour autant le signal « antéprécédent », ce dernier n'étant débloqué que par le passage du dernier essieu du convoi[7].

L'impossibilité technique d'arrêter les trains en cas de franchissement d'un signal fermé fait garder le principe de la section tampon. Toutefois, s'inspirant toujours du Nord-Sud, la CMP adopte des signaux d'entrée en station présentant trois feux, permettant une entrée permissive d'une rame pour augmenter le débit de la ligne. Avec ce système de signalisation, la CMP opte, après quelques hésitations, pour un fonctionnement avec signaux normalement ouverts. Les feux restent verts par défaut en l'absence de train[7].

Le système est expérimenté sur la ligne 9 à partir de , lors de sa mise en service entre Exelmans et Trocadéro. L'accord obtenu du service du contrôle des voies ferrées permet l'installation de cette signalisation sur les lignes nouvellement construites. Les anciennes lignes sont ensuite progressivement transformées, en commençant par celles nécessitant un resserrement des intervalles face à l'affluence croissante de voyageurs.

Par précaution, quelques améliorations de détail sont apportées en 1928. En particulier, un doublement des relais est installé pour pallier tout « collage » des contacts en position haute, provoquant le maintien en position ouverte d'un signal qui devrait normalement être fermé[6]. Le collage simultané de deux relais étant hautement improbable, cette sécurité permet d'éviter presque totalement les incidents de fonctionnement[7].

La ligne 1 est totalement rééquipée en 1924, suivie des lignes 3, 4 et 7 de 1925 à 1927. Ces quatre lignes sont transformées à nouveau en 1930 et 1931 avec un block à double-relais. Suivent les lignes A et B du Nord-Sud, respectivement en 1931 et 1932, nouvellement intégrées au réseau de la CMP sous les indices de ligne 12 et 13, enfin les lignes 2, 5 et 6 de 1934 à 1942[7].

L'adoption du code Verlant

En 1949, la RATP, reprend l’exploitation du réseau nationalisé. Il apparaît alors nécessaire de renouveler la signalisation, dont une partie des installations date de près de trente ans. À partir de 1950[8], l’alimentation des feux est modifiée, comme préalable à toute modernisation. Puis en mars-[8], la RATP adopte le Code Verlant, devenu une norme internationale, avec la couleur des signaux toujours utilisée aujourd’hui. Les feux verts indiquant une voie libre avec ralentissement sont remplacés par des feux jaune-orangé et les feux blancs de voies libres laissent place à des feux verts, empêchant ainsi toute confusion avec un éclairage ne faisant pas partie de la signalisation.

Néanmoins, le remplacement du blanc par le vert ne permet plus de conserver la disposition des signaux comportant une lampe rouge allumée en permanence. De plus, pour des raisons historiques de sécurité, le repère de signal et la lampe rouge sont alimentés par deux sources différentes. Or, la lampe rouge du signal est reliée au système d’éclairage 600 volts de tunnel, et non au courant de signalisation, tandis que le repère du signal et la lampe blanche sont alimentés par le courant de signalisation[8]. Ce montage présente l'inconvénient de mélanger deux tensions différentes dans un même système de signalisation. Un nouveau montage est en conséquence réalisé, où chaque compartiment des signaux de block est affecté à une couleur déterminée : le feu vert se positionne en haut, et le rouge en bas. Les lampes deviennent toutes incolores, la couleur étant donnée par un écran translucide placé derrière la lentille de chaque feu. Ces dernières sont alimentées par un circuit dédié à la signalisation en courant alternatif à 125 volts, rabaissé ultérieurement à 7,2 volts continu à l’entrée de la boîte à feux. Le repère du signal passant lui sur le circuit d’éclairage du tunnel. Enfin, le doublement des relais est abandonné au cours de cette transformation, les progrès accomplis dans la construction des relais ne le justifiant plus[7]. Ce système est celui présent à l’heure actuelle sur la totalité des lignes du métro de Paris où il n’a pratiquement pas évolué[6].

Les débuts de la signalisation de manœuvre

.jpg.webp)

La CMP se préoccupe très tôt de la signalisation de manœuvre en terminus. Si les premiers terminus en boucle ne présentent pas de demandes de manœuvres compliquées, la CMP protège néanmoins ces dernières à l'aide de signaux carrés présentant des feux rouges, verts et blancs commandés par un agent responsable des manœuvres. Les aiguilles sont actionnées via des leviers[6].

C'est à Nation, au terminus de la ligne 2, qu'un premier essai d'aiguille motorisée est effectué afin d'envoyer alternativement les trains vers les deux voies encadrant un quai central, avant que ne soient équipées la boucle d'Auteuil, les stations Porte de Versailles et Porte de Saint-Cloud. C'est en 1911, à l'entrée de la station Louis-Blanc, que l'on installe le premier aiguillage motorisé automatique. Il permet d'envoyer les trains alternativement vers Porte de la Villette et Pré-Saint-Gervais[6].

Avec la complexité grandissante des terminus du réseau et le perfectionnement de la technologie des commandes à distance, l'emploi de signaux de manœuvre se généralise sur le réseau. Alors qu'un signal de block pouvait cohabiter sur un même lieu avec un signal de manœuvre et afficher des indications contradictoires particulièrement dangereuses, la RATP, dans de tels cas, ne laisse subsister, à partir des années 1950, que le signal de manœuvre, qui fait alors également office de signal d'espacement. Un feu vert indique la voie libre ; un feu rouge indique une voie occupée en espacement, ou un itinéraire non autorisé en manœuvre. Des signaux complémentaires indiquent la position d'un appareil de voie ainsi que son verrouillage[9].

SAET pour les lignes automatiques

La construction de la ligne 14, entièrement automatique, à la fin des années 1990, oblige la régie à repenser son système de signalisation pour cette ligne. Les trains étant automatiques, les principes de base du cantonnement devaient être revus pour être adaptés aux possibilités offertes par l'informatique et les automatismes, afin de diminuer au maximum l'intervalle possible entre les trains. La signalisation de la ligne doit permettre à la fois la circulation de trains automatiques et de trains en conduite manuelle, la RATP pensant alors à l'utilisation du SAET pour l'automatisation de lignes manuelles existantes[10].

Pour les trains en conduite manuelle, une signalisation classique avec un canton fixe tampon, assurant l'espacement de sécurité entre les trains, a donc été prévue. En cas de non-respect de la signalisation par un train en conduite manuelle, celui-ci est sanctionné par le système de répétition ponctuel des signaux[11].

Pour les trains automatiques, la RATP utilise pour la première fois sur son réseau métro la technique dite de « cantons fixes virtuels ». Ils sont fixes car ces derniers possèdent un point kilométrique d'entrée et de sortie prédéfinis ; ils sont virtuels car ils n'ont pas d'existence physique sur la ligne. Cela permet des optimisations permettant la réduction de l'espacement entre les trains.

La superposition de ces deux cantonnements permet la circulation mélangée de trains automatiques et manuels en toute sécurité. Ce principe de signalisation, propre au SAET, est celui qui équipe la ligne 14 et la ligne 1.

OCTYS et OURAGAN pour les lignes manuelles

Au début des années 2000, la RATP, constate le vieillissement de la signalisation latérale sur les lignes non automatiques, où celle-ci n'était plus capable de répondre aux contraintes d'exploitation en heure de pointe. Elle se penche alors sur la création d'un nouveau système de signalisation pour ces lignes. La solution retenue est le développement d'un système de cantons virtuels avec signalisation en cabine, similaire au système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance (SACEM) qui équipe la ligne A du RER. Déployé progressivement sur les lignes 3, 5, 9, 10, 12 et 13, ce nouveau système prend le nom d'OURAGAN, acronyme pour Offre urbaine renouvelée et améliorée gérée par un automatisme nouveau sur la ligne 13 et d'OCTYS sur les autres lignes.

La signalisation lumineuse

Généralités

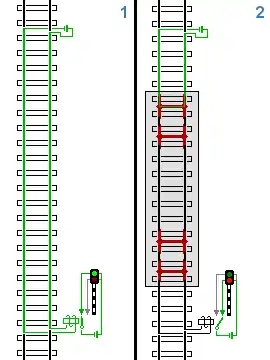

Chaque ligne est découpée en tronçons, appelés cantons, relativement courts protégés par des feux qui, en conduite normale, ne doivent pas être franchis lorsqu'ils sont au rouge. Un signal de répétition, repéré par un R ou RM s'il répète un signal de manœuvre, est utilisé dans le cas où la visibilité ne permettrait pas au conducteur de réagir à temps (jaune si le feu suivant est au rouge)[12] - [13]. Si le feu répété est un signal à trois feux, le jaune est doublé et dans tous les cas, le conducteur doit appuyer sur un bouton pour confirmer sa prise en compte sinon la rame s'arrête par sécurité[13]. En courbe, les signaux d'espacement et de répétition peuvent être combinés, le premier protégeant la courbe et le second sa sortie, et sont alors signalés par la plaque I+R : le feu vert indique que les deux signaux sont au vert, le jaune que le signal répété est au rouge et le rouge l'arrêt absolu. Si le signal répété est un signal de manœuvre, il porte la plaque I+RM et si le signal répété est à trois feux, il peut afficher un 4e aspect à deux feux jaunes indiquant que le signal répété protège une aiguille en position déviée[13].

Dans le cas normal, il existe toujours au moins deux feux rouges entre deux rames qui se suivent (c’est-à-dire qu’il y a toujours un canton libre entre deux rames). Toutefois, pour accroître le débit de la ligne, une rame est autorisée à entrer en station par un feu jaune E, dès que la rame précédente a libéré quelques dizaines de mètres en aval du quai et non pas tout le canton suivant ; ce passage au jaune est assorti d’une limitation de vitesse indiquée sur un panneau lumineux à côté du signal[13].

Il existe également des signaux de sortie de station, sans repère distinctif et des signaux intermédiaires dits d'espacement repérés par un I, auxquels on ajoute un indice pour les différencier lorsqu’il y en a au moins deux[13]. Les signaux sont numérotés de 1 en 1, dans l’ordre croissant jusqu’à la station suivante. On pourra donc trouver dans une interstation soit un signal I, soit un signal I1, I2, etc.[12]. Les signaux d'espacement sont de forme circulaire et disposés verticalement, avec un feu vert indiquant la voie libre, jaune pour l'avertissement et rouge pour l'arrêt. Certaines interstations ne possèdent pas de signaux I, mais juste un signal de sortie et d'entrée.

On trouve également des signaux dits « à déblocage anticipé ». Ce type de signal comporte généralement deux feux et possède l’avantage de présenter un feu vert lorsque le train précédent a dégagé un point situé en station. Généralement, il est placé peu après un « signal avancé » qui se comporte de la même manière qu’un répétiteur de signal d’espacement simple. Le repère de ce signal comporte un point lumineux[14].

Enfin, on peut trouver des signaux d'espacement repérés seulement par un chiffre, surnommés « overlap » (chevauchement). Ceux-ci équipent les voies utilisées pour effectuer la manœuvre de changement de voies principales dans certains terminus et sont systématiquement précédés d'un répétiteur[14].

La signalisation de manœuvre

La signalisation de manœuvre est implantée au niveau des aiguillages. On peut donc la trouver :

- aux terminus, aux abords des voies de garage et des voies de retournement ;

- en ligne, aux abords des raccordements entre les lignes ;

- en ligne, aux abords de certains appareils de voies (aiguillages) destinés aux services provisoires.

Les signaux de manœuvre sont commandés par les postes de manœuvre locaux (PML), qui gèrent les positions de garage.

En ligne, dans le cas où ils font également office de signaux d'espacement, ils sont commandés par la circulation des trains. Les signaux protégeant des appareils de voie sont commandés :

- soit à pied d’œuvre (par la manœuvre du levier commandant l’aiguille, soit par une télécommande située généralement en station) ;

- soit par le PCC de la ligne, à distance. Dans le cas des raccordements inter-lignes, des documents internes précisent le rôle des PCC de chaque ligne, il n’y a pas de cas général.

Dans tous les cas, ils sont systématiquement précédés d'un signal répétiteur présentant deux ou trois indications. Mais dans le cas où le signal répétiteur fait également office de signal d'espacement, il peut alors présenter trois ou quatre indications : vert, rouge, jaune, ou deux jaunes si le signal concerné précède un signal de manœuvre présentant trois feux[15].

Lignes à conduite automatique intégrale

Sur les lignes automatiques, 1, 4 et 14, le cantonnement conçu pour le SAET superpose à un découpage classique en cantons fixes, protégés par une signalisation latérale, un second découpage en cantons dits « virtuels », utilisés par les trains automatiques. La signalisation visible est donc spécifique et minimaliste puisqu'elle n’est pas utilisée en fonctionnement normal. Ce découpage en cantons virtuels permet de descendre à un espacement théorique de 75 secondes entre les trains[16]. Les trains automatiques ne tiennent pas compte de la signalisation latérale.

Pour les trains non automatiques, l'ensemble des cantons virtuels du canton classique où se trouve le train sont occupés[16]. Pour les trains équipés du SAET, seul le canton virtuel est occupé ; le reste du canton fixe est considéré comme libre[16].

Les seuls signaux qui subsistent sont donc les signaux d'espacement (optiques rondes) du cantonnement classique et ceux de manœuvre (optiques rectangulaires) destinés aux trains à conduite manuelle[16]. Ces signaux sont relativement éloignés, les optimisations avec des cantons courts et des signaux de répétition étant inutiles en fonctionnement automatique intégral où les cantons fixes de la ligne ne sont pas utilisés. Le principe d'utilisation des cantons fixes est similaire à celui en vigueur sur les lignes non automatiques du métro.

Sur la ligne 14, ces signaux sont initialement composés de deux types de feux, les feux verts autorisant le train à conduite manuelle sur le prochain canton ou à franchir l'appareil de voie, et les feux violets équivalant à un signal d'arrêt sur les lignes à conduite manuelle[17]. La couleur violette a été préférée à la couleur rouge sur cette ligne automatique afin d'éviter de créer une angoisse chez les passagers qui peuvent être amenés, lorsqu'ils sont positionnés à l'avant du train, à voir le train se diriger à vive allure vers un signal fermé. Un feu violet, s'il est allumé, ne pourra être franchi en mode manuel sans autorisation du poste de commande centralisé (PCC)[17].

Lors du renouvellement de la signalisation de la ligne, dû au prolongement au nord vers Mairie de Saint-Ouen, les signaux violet ont été remplacés par de plus traditionnels signaux rouge[18] - [19].

Signaux d'espacement

Les signaux d'espacement permettent d'empêcher deux trains de se retrouver sur le même canton ou qu'un second train pénètre dans une station où une rame est à quai.

Ces signaux sont accompagnés d'un repère :

- pas de repère : signal implanté en sortie de station ;

- repère I (pour Intervalle) : signal implanté dans une inter-station, s'il y en a plusieurs alors ils sont successivement nommés I1, I2, etc.

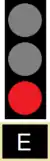

- repère E (pour Entrée) : signal implantée en entrée de station.

| Sortie de station | Inter-station | Entrée de station | Description |

|---|---|---|---|

|

|

|

Feu rouge : la voie ou le canton est occupé, le signal impose l'arrêt. |

| Inexistant | Inexistant |  |

Feu jaune : signal placé à l'entrée des stations les plus fréquentés pour fluidifier le trafic.

Le train peut entrer en station dès que le précédent ait complètement dégagé le quai et que le signal de sortie soit au rouge. Cet aspect n'existe que si le signal d'entrée est à trois feux. |

|

|

|

Feu vert : la voie ou le canton est libre, le signal autorise le passage. |

Signaux de manœuvre

Les signaux de manœuvre sont implantés avant les appareils de voies, bifurcations ou jonctions. Ils assurent en outre la fonction de signal d'espacement, en particulier quand ils sont implantés en sortie de station.

Ils se différencient des autres signaux par la forme rectangulaire de leurs lentilles.

Ces signaux sont accompagnés d'un repère :

- repère M : signal de Manœuvre protégeant une aiguille prise en talon ;

- repère Z2 : signal protégeant une aiguille prise en pointe, c'est-à-dire du côté où l'on peut changer de voie ;

- repère G : signal protégeant une voie de Garage ;

- repère H[20] : signification inconnue, semble lié aux voies de garage ;

- repère P : signal protégeant une position de Parking ;

- repère T : signal protégeant un Tiroir de retournement au terminus ;

- repère A : signal protégeant la manœuvre du quai d'Arrivée en direction du trottoir de service ;

- repère C : signal protégeant la manœuvre du trottoir de service en direction du quai de départ.

| Protection d'aiguille prise en talon | Protection d'aiguille prise en pointe | Description |

|---|---|---|

.png.webp) |

.png.webp) |

Feu rouge : la voie est occupée ou l'itinéraire n'est pas tracé, le signal impose l'arrêt. |

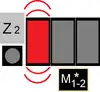

| Inexistant |  |

Feu rouge clignotant : le signal est équipé d'un bouton de commande qui, une fois déclenché et mis au rouge clignotant, peut être franchit en marche à vue pour rejoindre une voie de garage partiellement occupée par un plusieurs trains. Le repère M* 1-2 accompagne un tel signal. |

| Inexistant | .png.webp) |

Feu rouge, œilleton allumé : la voie est occupée et l'itinéraire est tracé, le signal impose l'arrêt. |

| Inexistant | .png.webp) |

Feu jaune : la voie est libre et l'aiguille est orientée en position déviée, autrement dit le train va changer de voie. Il doit être franchit à la vitesse indiquée sur le tableau indicateur de vitesse (TIV) et ce jusqu'au signal de manœuvre suivant. En l'absence de TIV, la vitesse est de 10 km/h. |

.png.webp) |

.png.webp) |

Feu vert : la voie est libre, sans changement de voie le cas échéant, le signal autorise le passage. |

Signaux de répétition

En raison des courbes présentes sur le réseau et afin qu'un conducteur ne se retrouve face à un signal fermé en sortie de courbe à une vitesse inadaptée, les signaux (d'espacement ou de manœuvre, sont répétés en amont afin que le conducteur puisse adapter sa vitesse. Il ne doit pas être confondu avec un signal d'espacement.

Ces signaux sont accompagnés d'un repère :

- repère R (pour Répétition) : signal répétant un signal d'espacement ;

- repère RM (pour Répétition Manœuvre) : signal répétant un signal de manœuvre, il est accompagné du numéro du signal répété le cas échéant (RM

1 pour M1 par exemple) ;

| Répétition d'un signal d'espacement | Répétition d'un signal de manœuvre | Description |

|---|---|---|

|

|

Feu jaune : le signal répété est au rouge, le conducteur doit donc s'apprêter à ralentir pour s'arrêter. |

| Inexistant |  |

Double feu jaune : le signal de manœuvre répété est au jaune, passage sur une aiguille en position déviée, le conducteur doit donc adapter sa conduite en vue d'un changement de voie.

Cet aspect n'existe que si le signal de manœuvre répété est à trois feux. |

|

|

Feu vert : le signal répété est au vert. |

Signaux combinés

Les signaux combinés ont une double fonction : ils sont à la fois signaux d'espacement et de répétition. Ils sont généralement présent dans les longues courbes, le signal d'espacement protège l'entrée de la courbe et la répétition sa sortie.

Ces signaux sont accompagnés d'un repère :

- repère I+R (pour Intervalle+Répétition) : signal d'espacement répétant un autre signal d'espacement ;

- repère I+RM (pour Intervalle+Répétition Manœuvre) : signal d'espacement répétant un signal de manœuvre.

Comme pour les signaux d'espacement classiques implantés en inter-station, s'il y en a plusieurs alors ils sont successivement nommés I1+RM, I2+RM, etc.

| Répétition d'un signal d'espacement | Répétition d'un signal de manœuvre | Description |

|---|---|---|

|

|

Feu rouge : le signal d'espacement impose l'arrêt. |

|

|

Feu jaune : le signal d'espacement autorise le passage, mais le signal répété est au rouge. |

| Inexistant |  |

Double feu jaune : le signal d'espacement autorise le passage, le signal de manœuvre répété est au jaune, passage sur une aiguille en position déviée.

Cet aspect n'existe que si le signal de manœuvre répété est à trois feux. |

|

|

Feu vert : le signal d'espacement autorise le passage, sans changement de voie le cas échéant, le signal répété également. |

Le signal permanent d’arrêt

Les signaux permanents d'arrêt, que l’on trouve à proximité de zones de manœuvres, qu’elles soient en ligne ou dans un terminus, ont pour objet de protéger des obstacles, en particulier, aux extrémités des voies en impasse ou d'interdire certains itinéraires.

Ces signaux se présentent sous la forme d’un feu de forme rectangulaire et ne sont pas équipés de repère. Ils présentent en permanence un feu rouge. Si un signal de ce type est éteint ou présente un feu blanc (verre cassé), il doit être considéré comme présentant un feu rouge et être doublé par un signal à main d'arrêt. Les signaux permanents d'arrêt qui ne sont pas situés à l'extrémité d'une voie en impasse sont assimilables à des signaux de manœuvre présentant un feu rouge et les règles concernant ces derniers leur sont applicables, notamment, en ce qui concerne leur franchissement soumis à une autorisation expresse, codifiée et à usage unique délivrée par le PCC en cas de nécessité[14].

Les indicateurs

Outre les signaux d'espacement et de manœuvre, le conducteur dispose d'un certain nombre d'indicateurs complémentaires.

Zone à visibilité réduite

Les tunnels et viaducs créent parfois des zones où la visibilité est réduite. Dans un tunnel, ces zones sont indiquées à l'aide de repérages peints sur ses piédroits, comprenant[15] :

- des bandes noires et blanches indiquant le début de zone à visibilité réduite ;

- des mirlitons noirs et blancs ensuite répartis à intervalles réguliers le long de la zone à visibilité réduite ;

- des bandes noires et blanches indiquant la fin de zone à visibilité réduite.

Sur les parties en viaduc, ces repérages sont installés sur les structures métalliques latérales du tablier supportant la voie.

Cet indicateur se retrouve généralement dans les courbes serrées.

Tableau indicateur de vitesse (TIV)

Les tableaux indicateurs de vitesse sont constitués de chiffres blanc sur fond noir. Ils servent à indiquer la vitesse maximale autorisée. On peut les trouver en voie ou associés à un signal de manœuvre s'ils précèdent un appareil de voie.

Le tableau « Signal au jaune » signifie que si un signal de manœuvre ou d'entrée de station est au jaune, c'est la vitesse indiquée par le tableau, ici 20 km/h, qui doit être observée.

Indicateur d'alimentation en courant de traction

L'indicateur d'alimentation en courant de traction est constitué de petits carrés éclairés blanc sur fond noir formant généralement un « + ». La barre verticale, qui permet de former une croix, représente l'alimentation des voies en courant de traction. Dans le cas où le courant de traction est coupé (à la suite d'un incident électrique, par exemple), l'indicateur affiche alors un « - » permettant d'indiquer au conducteur l'absence de courant de traction. Cela peut être constaté à proximité de l'aiguillage en sortie de la station Maison Blanche. Après le départ d'un train en direction de Villejuif ou de Mairie d'Ivry et pendant que l'aiguillage change de position, le courant de traction se coupe, faisant passer l'indicateur à « - » pendant quelques instants[15].

Départ sur ordre (DSO)

Le départ sur ordre est un indicateur constitué de trois petits feux blancs disposés en triangle. Son allumage permet de retenir les trains en station. Lorsqu'il est allumé, les trois feux qui composent le signal clignotent de façon simultanée. Son extinction autorise le départ du train (si aucun autre signal ne vient contredire cet ordre). Généralement l'extinction de ce signal est accompagné d'un signal sonore prolongé à destination du conducteur. Le départ sur ordre est susceptible d'être utilisé à des fins de régulation par le régulateur de la ligne en ralentissant un train (stationnement prolongé en station) ou en accélérant un train (stationnement raccourci en station). Il peut également être consécutif à la mise hors tension d'une partie ou de la totalité de la ligne, ou de la commande d'un service provisoire signalisé[15].

Avertisseur d'alarme hors service (AA HS)

L'indicateur AA HS est constitué de l'inscription « AA_HS » clignotant sur fond bleu. Cet indicateur AA HS prévient le conducteur que les avertisseurs d'alarme sont hors service et par conséquent inopérants pour couper le courant de traction[15].

Service de sécurité sur ordre (SSO)

En cas de dysfonctionnement de la signalisation, des procédures spécifiques, appelées « Service de sécurité » sont appliquées. On distingue deux catégories de services de sécurité :

- le service de sécurité simple (SS) ;

- le service de sécurité sur ordre (SSO).

Le SS est établi dans une interstation dans les cas suivants :

- un signal d'espacement est anormalement fermé (signal au feu rouge bien que les conditions d'ouverture soient réalisées) ;

- un signal d'espacement est « douteux » (il présente des indications contradictoires, ou bien un ou plusieurs feux sont de faible luminosité).

Dans l’interstation où est établi le SS, le conducteur applique la marche normale. Il doit s’arrêter devant chaque signal d’espacement douteux ou fermé, qu’il est autorisé à franchir.

Le SSO est établi dans une interstation dans les cas suivants :

- un signal d'espacement est éteint ;

- un signal d'espacement est anormalement ouvert (signal affichant un feu vert bien que toutes les conditions d'ouverture ne soient pas réalisées).

Le SSO peut être également établi dans une interstation à la demande des agents chargés de la maintenance de la signalisation pour entretien ou après renouvellement de rails ou de pièces de roulement des appareils de voie.

Dans l’interstation où est établi le SSO, le conducteur applique la « marche à vue ». Il doit donc rouler à la vitesse maximale de 30 km/h, sauf présence de TIV plus restrictif, ou de zone de visibilité réduite (qui impose dans ce cas une vitesse de 10 km/h).

Le conducteur, après avoir marqué l'arrêt devant chaque signal qui dysfonctionne, est autorisé à le franchir. La marche normale est autorisée au départ de la station ouverte suivante.

Service provisoire (SP)

L'indicateur SP est constitué de l'inscription « SP » dans un bloc lumineux sur fond noir ou bleu. Cet indicateur, lorsqu'il clignote, prévient le conducteur de la mise en place d'un service provisoire à cette station, c'est-à-dire d'un terminus provisoire nécessitant le changement de direction du train.

Cette indication est complétée par deux indicateurs : « DÉPART » et « QUAI 1 » ou « QUAI 2 », à éclairage fixe, lorsque le changement de voies est effectué en amont du quai où arrive le train. L'indicateur « DEPART » précise que le train devra partir en ligne directement depuis ce quai, tandis que l'indicateur « QUAI » précise que le train doit se rendre au quai de la voie opposée[14]. Ces indications ne sont présentes que pour des services provisoires signalisés : dans les communications à équipements simplifiés, voire non signalisés, seule une indication « SP » sur une ardoise placée en tête de quai indique la mise en place d'un service provisoire[21] - [22].

Un service provisoire est la conséquence d’une interruption de circulation qui peut être imprévue (incident, mesures de sécurité, avaries matérielles) ou prévue (travaux). Afin de ne pas arrêter le trafic sur toute la ligne, la régulation met en place des services provisoires sur les portions de ligne qui peuvent être exploitées en toute sécurité et qui disposent des appareils de voie nécessaires pour le retournement des trains[15].

On distingue trois catégories de services provisoires (SP) :

- non signalisées : aucun signal ne protège les manœuvres, ce qui implique que des agents habilités soient présents pour poser des signaux d’arrêts à main, et pour manœuvrer l’appareil de voie. On retrouve ce type de communication à Maisons-Alfort - Stade par exemple[23] ;

- à équipements simplifiés : des signaux protègent les manœuvres, mais la manœuvre de l’appareil de voie est toujours manuelle. Des agents habilités sont toujours présents, mais leur rôle est de manœuvrer la communication et s’assurer du maintien à la fermeture des signaux encadrants. Ce type de communication, peu fréquemment utilisé, peut être rencontré à Daumesnil, côté ligne 8[21] ;

- signalisée : des signaux protègent les manœuvres et autorisent la marche selon la position de l’appareil de voie. Le conducteur seul peut assurer la manœuvre, qui peut être commandée à pied d’œuvre ou par le PCC. C’est la catégorie la plus utilisée ; on la retrouve dans toutes les grandes stations pourvues de SP, notamment à Reuilly-Diderot, côté ligne 8[24].

Indicateur lumineux d'autorisation de départ de la station (ILADS)

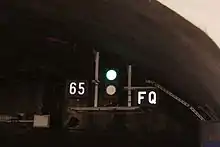

L'indicateur ILADS prévient le conducteur de la bonne fermeture des portes palières de la station (portes principales, portes de secours et portes d'extrémités de quai) par son allumage. De par sa nature, on ne trouve cet indicateur que dans les stations pourvues de façades de quai, c'est-à-dire les stations des lignes automatiques (ex. stations de la ligne 14) et stations des lignes manuelles pourvues de portes palières (ex. Châtillon - Montrouge ou entre Montparnasse - Bienvenüe et Place de Clichy sur la ligne 13)[17]. Sur la ligne 14, cet indicateur prenait la forme d'un feu blanc lumineux[17]. Sur les lignes 1 et 4 désormais automatisées, l'indicateur possède un fonctionnement identique mais une apparence différente : il prend ici la forme d'un signal lumineux carré affichant les lettres lumineuses « FQ » pour « Façades de Quai ». À partir de la nuit où une porte palière est installée sur le quai, l'indicateur lumineux est mis en service.

Enfin, depuis le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen en 2020, les indicateurs ILADS ont été remplacés par les mêmes indicateurs que ceux des lignes 1 et 4[19].

Indicateurs de direction

L'indicateur de direction renseigne le conducteur sur la direction qui est donnée à son train si les indications des signaux de manœuvre sont insuffisantes[14].

Il peut prendre, selon les cas, deux formes :

- rattaché à un signal, il se présente sous la forme d'un carré de diodes affichant le repère de la voie vers laquelle est dirigé le train (par exemple T pour le trottoir) ou 0 si le train effectue une manœuvre 0 (retournement à quai) ;

- sous forme de tableau rectangulaire, comme aux stations La Fourche et Maison Blanche en raison de la bifurcation des voies, où sont inscrites les destinations (Asnières-Gennevilliers/Saint-Denis ou Ivry/Villejuif) des différentes branches vers lesquelles le train peut être dirigé.

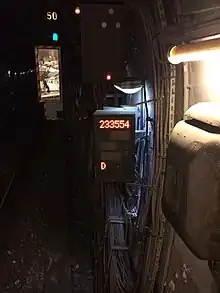

Pendule de régulation

En tête de certains quais se trouve parfois un boîtier comportant quatre pendules, lettrées A, B, C et D, tel que représenté sur l'illustration au début de cet article. Ces pendules permettent au conducteur de savoir s'il est en avance, à l'heure ou en retard. Chaque lettre correspond à une période de service ; lorsqu'une rame arrive à quai, seule la pendule de la période reste allumée.

| Lettre | Période de service |

|---|---|

| A | Pointe du soir |

| B | Pointe du matin |

| C | Heures creuses en journée |

| D | Heures creuses en soirée |

Lorsqu'il quitte son terminus d'origine, le conducteur voit sa rame affectée d'une heure de départ (en heures, minutes et secondes, par exemple 10:05:00). Lorsqu'il arrive dans une station du parcours disposant de ce boîtier, seule l'une des pendules reste allumée et indique l'heure (en minutes et secondes) à laquelle il aurait dû quitter le terminus d'origine s'il avait roulé à vitesse normale. Si la pendule affiche une heure antérieure (par exemple 04:30), cela signifie que le conducteur circule en avance, ici de 30 secondes (à 10:04:30 au lieu de 10:05:00), et réciproquement si la pendule affiche une heure ultérieure[25] - [26].

Autres indicateurs

D'autres indicateurs peuvent parfois être visibles en bout de station et sont généralement des indicateurs provisoires :

- pancarte « AEAU HS » indiquant qu’un signal dans la prochaine interstation peut être considéré abusivement comme « fermé », et provoquer un freinage d’urgence. Dans ce cas, l’agent doit repasser en conduite manuelle et désactiver le dispositif d'arrêt automatique du train (AEAU) qui doit impérativement être remis en service à la station aval ;

- pancarte « Personnel sur les voies » signalant la présence d'agents sur les voies et imposant la conduite manuelle jusqu'à la station suivante. Cela peut aussi être signalé sur la pendule de régulation sous les acronyme « PSV » suivie de « CMCP » sur certaines lignes, ce qui indique au conducteur de reprendre la marche de sa rame en conduite manuelle. Généralement, chaque rame s'annonce alors à ces agents en klaxonnant de façon répétée ;

- pancarte « CM » signalant l'obligation pour le conducteur de passer en conduite manuelle. Elle aussi peut être affichée sur la pendule de régulation sous l'acronyme « CMCP » sur certaines lignes. Cela est généralement dû à l'impossibilité d'utiliser le tapis de pilotage automatique sur la prochaine partie de voie, en raison par exemple de travaux ayant entraîné sa dépose[15] ;

- signal de TIV de chantier placé sur la voie : il impose une limitation temporaire de vitesse en raison de travaux. Il peut être :

- soit clignotant, avec des chiffres noirs sur fond blanc, pour annoncer cette limitation (TIV à distance),

- soit fixe, à chiffres blancs sur fond noir, pour l'exécution au droit du signal de la vitesse indiquée (TIV d'exécution),

- le tableau blanc de forme similaire indique la fin de la zone de chantier[27].

- Informations pour le conducteur

Pancarte « Personnel sur voie ».

Pancarte « Personnel sur voie ». Pancarte « Conduite Manuelle » (CM).

Pancarte « Conduite Manuelle » (CM). TIV de chantier placé sur la voie : limitation à 30 km/h en raison de travaux.

TIV de chantier placé sur la voie : limitation à 30 km/h en raison de travaux.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Jean Robert, Notre métro, éditions Jean Robert, 1983, 512 p.

- Le patrimoine de la RATP, éd. Flohic, 1998, 400 p.

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes. De Bienvenüe à Météor, Éditions La Vie du Rail [détail des éditions]

Notes et références

- (en) The Origin of the Railway Semaphore

- Jean Robert, Notre métro, p. 356

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en quatorze lignes, éd. 1999, p. 66

- Jean Robert, Notre métro, p. 357

- Jean Robert, Notre métro, p. 358

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en quatorze lignes, éd. 1999, p. 67

- Jean Robert, Notre métro, p. 359

- Régie Autonome des Transports Parisiens, Le renouvellement de la signalisation de block du réseau ferré métropolitain de la Régie autonome des transports parisiens, Paris, RATP, , 8 p., Page 3

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en quatorze lignes, éd. 1999, p. 68

- (en) « Siemens - The Paris metro takes a new direction »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Le Système d'Automatisation de l'Exploitation des Trains (SAET) de Météor

- « Signalisation lumineuse »

, sur http://sncf.ratp.free.fr (consulté le )

, sur http://sncf.ratp.free.fr (consulté le ) - Instruction de sécurité ferroviaire 37, Lignes 1 à 13 : signalisation de mars 2003 (document interne RATP).

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en quatorze lignes, éd. 1999, p. 69.

- Naissance d'un métro, La vie du rail hors-série, octobre 1998.

- « La couleur pourpre », sur metro-pole.net via web.archive.org, (version du 25 septembre 2004 sur Internet Archive) ; ce document est une archive.

- « Photo de l'article La modernisation des systèmes de transport où l'on voit le signal au rouge et en arrière-plan les arches typiques des stations de la ligne 14. »

, sur prolongementligne14-orly.fr, (consulté le ).

, sur prolongementligne14-orly.fr, (consulté le ). - ErebosSan, « Métro de Paris - Ligne 14 - Trajet complet Mairie de Saint-Ouen - Olympiades », sur https://www.youtube.com/, (consulté le ).

- « Types de terminus »

, sur http://siteperso.metro.pagesperso-orange.fr (consulté le )

, sur http://siteperso.metro.pagesperso-orange.fr (consulté le ) - Consigne de sécurité ferroviaire 08 054 : Daumesnil, Exploitation de la communication de voies principales à équipements simplifiés (document interne RATP).

- Consigne du département 1011 : utilisation des installations non signalisées (document interne RATP).

- Consigne de sécurité ferroviaire 08 072 : Maisons-Alfort - Stade, Exploitation de la communication de voies non signalisée (document interne RATP).

- Consigne de sécurité ferroviaire 08 067 : Reuilly-Diderot, Exploitation de la communication de voies principales (document interne RATP).

- « Site perso du métro - Régulation », sur siteperso.metro.pagesperso-orange.fr (consulté le ).

- « Le Guichet du Savoir - Chronomètres des métros parisiens », sur www.guichetdusavoir.org (consulté le ).

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en quatorze lignes, éd. 1999, p. 70.