Ligne 3 du métro de Paris

La ligne 3 du métro de Paris est l'une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle relie la station Pont de Levallois - Bécon à Levallois-Perret, en proche banlieue ouest, à la station Gallieni à Bagnolet, à l'est, où se trouve la gare routière internationale de Paris-Gallieni.

| Métro ligne 3 | |

| Réseau | Métro de Paris |

|---|---|

| Terminus | Pont de Levallois - Bécon Gallieni |

| Communes desservies | 3 |

| Histoire | |

| Mise en service | |

| Dernière extension | |

| Exploitant | RATP |

| Infrastructure | |

| Conduite (système) | Conducteur avec pilotage automatique géré par OCTYS |

| Exploitation | |

| Matériel utilisé | MF 67 (47 rames au ) |

| Points d’arrêt | 25 |

| Longueur | 11,665 km |

| Temps de parcours | 31 min |

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 486 m |

| Fréquentation (moy. par an) |

92,9 millions (2019, ligne 10e/14 (2019) |

| Lignes connexes | En service : En construction : |

| Schéma de la ligne | |

Troisième ligne ouverte à partir de 1904, elle fait l'objet de plusieurs prolongements, puis d'un remaniement à l'est en 1971. La ligne est alors prolongée à Gallieni tandis que son ancien tronçon terminal de Gambetta à Porte des Lilas est débranché et exploité séparément sous le nom de ligne 3 bis.

Longue de 11,665 kilomètres, elle traverse Paris d'ouest en est sur la rive droite, et dessert les quartiers résidentiels du 17e arrondissement de Paris, la gare Saint-Lazare, les grands magasins, le quartier d'affaires autour de l'Opéra et l'est parisien. La ligne a transporté 93 millions de voyageurs en 2019 (ligne 3 bis incluse), et se situe en dixième position sur le réseau pour son trafic.

Histoire

Chronologie

- : le Conseil municipal de Paris adopte le projet de réseau de Fulgence Bienvenüe

- : déclaration d'utilité publique des six premières lignes du « chemin de fer métropolitain »

- : adjudication des six lots du chantier de la ligne

- : mise en service de la section Villiers - Père Lachaise

- : prolongement à l'est jusqu'à Gambetta

- : prolongement à l'ouest jusqu'à Pereire

- : prolongement à l'ouest jusqu'à Porte de Champerret

- : prolongement à l'est jusqu'à Porte des Lilas

- : prolongement à l'ouest jusqu'à Pont de Levallois - Bécon

- : mise en service de la nouvelle station Gambetta

- : débranchement de la ligne 3 bis du métro de Paris

- : prolongement à l'est jusqu'à Gallieni

Contexte et mise en œuvre d'un deuxième axe est-ouest

Après quarante ans de débats passionnés, la détérioration des conditions de circulation dans Paris, l'exemple des capitales étrangères et l’approche de l'exposition universelle de 1900 décident les autorités à lancer enfin la construction du métro. Le projet proposé par la Ville de Paris est finalement retenu. L'État concède à celle-ci la conception et la réalisation de l’ouvrage. Après l'adoption par le Conseil municipal le du projet de réseau de Fulgence Bienvenüe et d'Edmond Huet, le « chemin de fer métropolitain » est déclaré d'utilité publique par la loi du [J 1].

Ce réseau comprend six lignes, dont une ligne C de la porte Maillot à Ménilmontant, empruntant les voies de la ligne B circulaire entre l'Étoile et les Batignolles. La convention passée le entre la Ville et la Compagnie générale de traction, concessionnaire du réseau, prévoit une mise en service des trois premières lignes dans un délai de huit ans suivant la déclaration d'utilité publique[J 2]. Les premières études de trafic détaillées suggèrent d'intervertir les terminus des lignes A et C : les trains de la ligne A auront pour terminus Porte Maillot, constituant la ligne 1 du futur réseau, tandis que ceux de la ligne C, future ligne 3, aboutiront à Porte Dauphine. Tout naturellement, les rames de la ligne B circulaire, future ligne 2, empruntant les mêmes voies jusqu'aux Batignolles, auront le même terminus. Mais très vite, il est décidé de reporter le terminus de la ligne 3 place de Villiers et de réserver le tronçon de Villiers à Porte Dauphine à la seule ligne circulaire, afin de séparer totalement les différentes lignes pour en simplifier l'exploitation[J 3]. L'importance du trafic enregistré sur la ligne 1 et la branche nord de la ligne 2 dès leur ouverture incite la Ville à mettre immédiatement en œuvre la réalisation de la ligne 3 et de la branche sud de la ligne 2 dès l'achèvement de la ligne circulaire Nord en 1903[J 4].

Une réalisation délicate

Les travaux d'infrastructure de la ligne 3 sont adjugés en six lots le . La concession est accordée à la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (CMP) par le Conseil municipal de Paris le , mais la déclaration d'utilité publique n'est obtenue que le [J 5].

Les travaux sont rendus difficiles par le déplacement nécessaire des infrastructures souterraines (eau, gaz, électricité), mais également par la nécessité de croiser plusieurs lignes de métro dont la construction est prévue, en particulier à Opéra où un ouvrage spécifique situé dans un unique puits accueille le croisement des lignes 3, 7 et 8. Ce puits en maçonnerie de vingt mètres de hauteur est édifié dès la construction de la ligne 3, afin d'éviter de lourds travaux en sous-œuvre lors de l'ouverture ultérieure des autres lignes. Cet ouvrage est établi dans la nappe phréatique, ce qui impose de l'appuyer sur trois piliers de béton, réalisés par fonçage de caissons à l'air comprimé. Les travaux durent onze mois, de à [J 5].

Un autre ouvrage délicat est celui permettant le franchissement du canal Saint-Martin, à l'est de la ligne. Afin de profiter du chômage annuel du canal pour limiter l'impact sur la batellerie, les travaux sont adjugés séparément dès le et immédiatement mis en œuvre par l'entrepreneur Adrien Hallier. Le canal est asséché et sa voûte mise sur cintres ; l'ouvrage est réalisé à partir de deux puits d'attaque. Dans le secteur de la place Gambetta, la nature très instable du sous-sol, constitué de sables « boulants » imprégnés d'eau, retarde les travaux. Il faut d'abord assécher les sables, opération très délicate vu la proximité des immeubles risquant d'être déstabilisés, puis les piédroits du tunnel sont construits à partir de puits de maçonnerie, foncés depuis la surface. Une boucle terminale est aménagée, avec deux demi-stations établies sur la boucle elle-même, une pour les arrivées, et l'autre pour les départs, chacune constituée de deux voies entourant un quai central[J 5].

Inauguration de la ligne 3

.svg.png.webp)

Le , le tronçon Villiers - Père Lachaise est ouvert à l'exploitation, sans attendre son achèvement complet : cette décision est prise au vu de l'importance du trafic attendu, la ligne desservant sur une large part de son parcours le centre animé et commercial de la capitale. Puis la ligne est ouverte en intégralité jusqu'à Gambetta le . L'atelier de Charonne étant déjà saturé avec l'entretien des rames des lignes 1 et 2, un nouvel atelier est ouvert en conséquence pour la ligne 3, dans le quartier Saint-Fargeau, près de la place Gambetta. Il ouvre ses portes en . La ligne comporte dix-sept stations, toutes voûtées à l'exception de quatre établies à fleur de sol et dotées d'un plafond métallique (Saint-Lazare, Havre-Caumartin, Opéra et Père Lachaise)[J 6].

Le terminus de Villiers est alors contigu à la station de la ligne 2. À l'origine du projet, il était envisagé d'envoyer les trains de la ligne 3 à la porte Maillot en utilisant les voies de la ligne 2 entre Villiers et Étoile, puis les voies de la ligne 1. Une « station double » avait donc été construite à Villiers, dont les voies situées au même niveau devaient se raccorder sous le boulevard de Courcelles. Ce principe d'exploitation étant abandonné, Villiers devient le terminus de la ligne : il est alors nécessaire de construire une boucle de retournement sous le parc Monceau. Mais on envisage déjà le prolongement de la ligne 3 à la porte de Champerret : ce projet impose le passage futur sous la ligne 2 ; il est donc nécessaire d'abaisser de 1,60 m le niveau des voies dans la station de la ligne 3 afin de franchir par en dessous la ligne 2 à peu de distance, ce qui explique la hauteur particulière de cette voûte[J 5].

La ligne bénéficie de plusieurs avancées en matière de sécurité par rapport aux lignes précédentes, consécutives à l'incendie du survenu à la station Couronnes : le sectionnement électrique de la ligne est mis en œuvre, avec des avertisseurs d'alarme situés dans chaque station et tous les cent mètres en tunnel, permettant de couper directement le courant de traction en cas d'incident. Le tunnel est éclairé avec une distribution par fils noyés sous le ballast et, enfin, des postes téléphoniques sont placés en pleine voie au droit de chaque signal intermédiaire et reliés à la station amont[J 6].

Prolongement à Porte de Champerret

Lors de sa délibération du , le Conseil municipal de Paris invite l'administration à étudier un réseau complémentaire, afin de ne laisser en principe aucun point de la ville à plus de quatre cents mètres d'une ligne du métropolitain. Dans ce contexte, dès le , deux extensions de la ligne, à l'est et à l'ouest, sont présentées au Conseil municipal, et établies par l'ingénieur Fulgence Bienvenüe. À l'ouest, la ligne serait prolongée de Villiers à la porte de Champerret ; à l'est, de Gambetta à la porte de Romainville (porte des Lilas). Un emprunt de 179 millions de francs voté le permet de financer, avec ceux de la ligne 7, les prolongements de la ligne. Celui de Villiers à Porte de Champerret est déclaré d'utilité publique par la loi du et mis en chantier[J 7].

Cette extension est mise en service progressivement : Pereire le puis Porte de Champerret le , à cause d'un avancement inégal des travaux. Le prolongement de la ligne 3 prend naissance à l'entrée de la boucle de Villiers qui s'étend sous le parc Monceau. Cette boucle étant alors abandonnée, la ligne 3 passe au-dessous de la ligne 2 pour s'orienter en direction du nord-ouest, sous le boulevard Malesherbes. À l'ex-place Malesherbes, renommée en 1977 place du Général-Catroux, la ligne oblique plus nettement en direction de l'ouest pour suivre l'avenue de Villiers jusqu'à l'ex-place Pereire, renommée en 1973 place du Maréchal-Juin. Le tunnel s'abaisse alors pour franchir par-dessous la ligne de chemin de fer de Petite Ceinture puis continue son itinéraire sous la rue de Courcelles puis le boulevard Berthier au-dessous duquel est établi le terminus Porte de Champerret, comportant deux demi-stations reliées par une boucle de soixante-dix mètres de rayon sous la place de la Porte-de-Champerret. Le prolongement comporte quatre stations voûtées[J 8].

Prolongement à Porte des Lilas

Lors de sa séance du , le Conseil municipal concède à titre définitif au « Métropolitain » neuf lignes ou sections de lignes complémentaires, toutes déclarées d'utilité publique par la loi du [J 8]. Mais la Première Guerre mondiale arrête l'exécution du réseau complémentaire concédé en 1910, dont l'extension à l'est de la ligne 3. Ce nouveau prolongement est presque achevé en 1914, à l'exception de sa partie terminale, Porte des Lilas, dont la boucle de retournement se situe au-delà du terminus sous les fortifications.

Les travaux sont rendus délicats par l'instabilité du sous-sol, par endroits saturé d'eau provenant de la nappe phréatique de l'ancien lac Saint-Fargeau. Le prolongement est finalement mis en service le . Il s'accompagne d'une jonction avec la ligne 7 qui doit être prolongée jusque-là, avec deux tunnels à voie unique, la voie des Fêtes et la voie navette. Mais la CMP estime que la ligne 3 est suffisante pour desservir le quartier, et une simple navette est mise en service sur cette voie afin d'assurer la correspondance entre les deux lignes. De ce fait, la voie des Fêtes n'a jamais été ouverte et la station Haxo située sur cette voie n'a pas été achevée[J 9]. Le prolongement de Gambetta à Porte des Lilas devient, cinquante ans plus tard, la ligne 3 bis.

Prolongement à Levallois-Perret

Au cours des trente premières années du XXe siècle, la structure urbaine de l'agglomération évolue rapidement. Tandis que la population parisienne stagne, celle de la proche banlieue connaît une croissance rapide : la population du département de la Seine hors Paris intra-muros passe de 956 000 en 1901 à 2 062 000 en 1931. Plusieurs lignes de tramway rapides offrant une correspondance avec le métropolitain sont planifiées ; mais ces lignes sont finalement abandonnées et la voirie est progressivement abandonnée à une circulation de plus en plus anarchique. Dans ce contexte, seul le métro peut assurer une desserte performante des communes périphériques : le principe des extensions de lignes du réseau urbain est admis par le Conseil municipal de Paris fin 1927[J 10].

Une convention signée le entre le Département de la Seine et les compagnies prévoit quinze prolongements en banlieue de diverses lignes de métro, dont celui de la ligne 3 à l'ouest sur 1,8 kilomètre. Un décret du déclare d'utilité publique ces extensions. La réalisation est sous maîtrise d'ouvrage du Département, qui doit construire quatre prolongements en première urgence, dans un délai maximal de quatre ans, dont celui de la ligne 3[J 11]. Mais si les trois autres prévus sont bien engagés dès 1931, celui de la ligne 3 est finalement reporté[J 12].

Les travaux sont entrepris dès l'achèvement des trois premières extensions de lignes, au début de 1935[J 13]. Le , la commune de Levallois-Perret est desservie par la ligne avec trois nouvelles stations voûtées jusqu'à Pont de Levallois - Bécon, station terminale à trois voies. La station Anatole France est établie à quais décalés, à cause de l'étroitesse de la rue. La boucle terminale de la station Porte de Champerret sous laquelle passe le nouveau tunnel est dès lors utilisée comme garage[J 14].

Prolongement à Bagnolet et création de la ligne 3 bis

En 1971, la ligne 3 est détournée vers l'est sous la rue Belgrand pour aller de Gambetta jusqu'à Gallieni avec une station intermédiaire à Porte de Bagnolet. Les travaux sont délicats à cause de la nature difficile du sous-sol, composé d'un mélange anarchique de gypse, de sable et d'argile. La station Porte de Bagnolet est établie sur quatre-vingts pieux d'un mètre de diamètre, ancrés dans le calcaire à vingt-sept mètres de profondeur. La technique des parois moulées est employée pour la construction du tunnel et de la station, afin d'éviter toute décompression du terrain. La station terminale Gallieni, établie au cœur d'un échangeur autoroutier, est construite à ciel ouvert[J 15].

Afin d'éviter une difficile exploitation en fourche, l'ancien tronçon, de la station Gambetta à la station Porte des Lilas, devient une nouvelle ligne d'exploitation autonome, la ligne 3 bis, longue de 1,3 kilomètre avec seulement quatre stations, ce qui en fait la plus courte du réseau. Le tronçon est débranché de la ligne 3 le . La demi-station nord Gambetta, mise en impasse, devient le terminus de la ligne. Le prolongement de la ligne 3 engendre la construction d'une nouvelle station Gambetta, longue de cent-dix mètres. Elle entraîne la suppression de la station Martin Nadaud, dont les entrées sont situées sur la place du même nom face au cimetière du Père-Lachaise, car trop proche de la nouvelle station Gambetta distante de seulement 235 mètres. Les quais de cette station disparue constituent depuis le prolongement des quais de l'actuelle station Gambetta de la ligne 3, du côté ouest. La nouvelle station Gambetta est mise en service le , et le prolongement à Gallieni, long de 1 370 mètres, est ouvert le [J 15] - [2]. La ligne 3 est dotée d'un poste de commande et de contrôle centralisé (PCC) en 1970 et du pilotage automatique en 1973, lors de l'équipement de la ligne en matériel fer moderne de type MF 67 dont elle est la première dotée sur le réseau[2]. La ligne n'a fait depuis l'objet d'aucun nouveau projet officiel de prolongement.

Tracé et stations

Tracé

La ligne 3 est entièrement souterraine, sa longueur totale est de 11,665 kilomètres. Elle naît à l'est à la station Gallieni, au cœur du vaste complexe de la porte de Bagnolet, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. La station se prolonge par quatre voies dont deux équipées de trottoirs de manœuvre, ainsi que plusieurs positions de garage. Le tracé se dirige plein ouest et entre dans Paris en desservant la station Porte de Bagnolet. Sous la rue Belgrand, un double tunnel accueille la voie se dirigeant vers l'ouest ainsi que celle menant à l'atelier de Saint-Fargeau, tandis qu'un tunnel à voie unique est emprunté par la voie se dirigeant vers Gallieni et passe sous la voie d'accès à l'atelier. Les trois voies se rejoignent avant d'aborder la station Gambetta, avant laquelle un raccordement en talon sur la voie direction Levallois donne accès à la ligne 3 bis et à plusieurs positions de garage en impasse situées dans l'ancienne boucle terminale de la ligne 3[3] - [4].

Après Gambetta, la ligne 3 connaît sa plus longue interstation, longue de 831 mètres et en pente de 40 ‰, passe au-dessus de la ligne 2 et dessert la station de correspondance Père Lachaise. Alors établi sous l'avenue de la République, le tunnel descend toujours en pente de 40 ‰, donne accès au passage à la ligne 2 par un raccordement, et dessert les stations Rue St-Maur et Parmentier avant de passer sous le canal Saint-Martin et plusieurs collecteurs. Le tracé remonte alors en rampe de 40 ‰ sur 155 m pour se placer sous la place de la République, se raccorde à la ligne 5 et dessert la station de correspondance République[5], située sous le tunnel de cette dernière.

Après cette station, elle passe au-dessous des lignes 5, 8 et 9, puis sur la ligne 11, remonte sous la rue de Turbigo, dessert la station Temple, et dépasse une voie d'évitement en impasse. Elle passe au-dessus du raccordement avec la ligne 11 et atteint la station de correspondance Arts et Métiers. Maintenant sous la rue Réaumur, la ligne 3 reçoit le raccordement provenant de la ligne 11, puis passe sous la ligne 4 avant d'atteindre la station de correspondance Réaumur - Sébastopol. En alignement droit, la ligne passe au-dessus du tunnel des RER B et D peu après Sentier, puis, après les stations Bourse et Quatre-Septembre, atteint l'ouvrage de superposition des lignes 3, 7 et 8 implanté sous la place de l'Opéra. La ligne 3 se situe au niveau supérieur de l'ouvrage et dessert la station Opéra[6].

Le tunnel se place ensuite sous la rue Auber, reçoit un raccordement de la ligne 7, et se situe alors à l'aplomb de la gare d'Auber du RER A, quinze mètres plus bas. La ligne 3 atteint alors la station de correspondance Havre - Caumartin, oblique vers le nord-ouest, croise les tunnels des lignes 9 et 12, cette dernière établie plus profondément. À Saint-Lazare, la station de la ligne 3 est établie à peu de profondeur, juste au-dessus du tunnel de la ligne 13, ce dernier passant au-dessus de celui de la ligne 14. Le tracé se poursuit sous la rue de Rome, atteint la station Europe, puis oblique vers l'ouest sous la rue de Constantinople et dessert la station de correspondance Villiers. L'ancienne boucle de terminus, située sous le parc Monceau, a depuis été transformée en salles de réunion, voire d'examen, avec un accès depuis l'avenue Van-Dyck. La ligne se dirige ensuite de nouveau vers l'ouest, passe sous la ligne 2 par deux tunnels à voie unique, et atteint la station Malesherbes, sous la place du Général-Catroux (jusqu'en 1977 : place Malesherbes)[7].

Après Wagram et Pereire, la ligne 3 est en pente de 40 ‰ pour passer sous la ligne d'Auteuil, actuelle ligne C du RER, remonte sous la rue de Courcelles, oblique sous le boulevard Berthier et atteint l'ancien terminus Porte de Champerret. Cette station se compose de deux demi-stations comprenant chacune un quai central encadré par deux voies ; ces dernières se prolongent par des positions de garage dans l'ancienne boucle, essentiellement à deux voies. Le tracé se poursuit alors par deux tunnels séparés en courbe afin de passer sous cette boucle, et entre sur le territoire de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. La ligne se redresse vers le nord-ouest, dessert la station Louise Michel, aux quais plus étroits que la norme à cause d'une rue trop étroite, puis Anatole France, aux quais partiellement décalés pour la même raison. La ligne 3 atteint alors son terminus Pont de Levallois, comportant trois voies, prolongées par autant de tiroirs de manœuvre en arrière-gare, à proximité de la Seine[8].

Liste des stations

La ligne est équipée du système d'information en ligne, couramment désigné par le sigle SIEL, depuis 2007[9]. La ligne 3 comprend les stations suivantes, en commençant par l'extrémité ouest (les lignes en correspondance sont désignées par leurs seuls numéros de ligne) :

| Station | Communes | Correspondances[10] | |||

|---|---|---|---|---|---|

| ■ | Pont de Levallois - Bécon | Levallois-Perret | |||

| • | Anatole France | Levallois-Perret | |||

| • | Louise Michel | Levallois-Perret | |||

| • | Porte de Champerret | 17e | |||

| • | Pereire Maréchal Juin |

17e | |||

| • | Wagram | 17e | |||

| • | Malesherbes | 17e | |||

| • | Villiers | 8e, 17e | |||

| • | Europe Simone Veil |

8e | |||

| • | Saint-Lazare | 8e | Grandes lignes | ||

| • | Havre - Caumartin | 9e | |||

| • | Opéra | 2e, 9e | |||

| • | Quatre-Septembre | 2e | |||

| • | Bourse | 2e | |||

| • | Sentier | 2e | |||

| • | Réaumur - Sébastopol | 2e, 3e | |||

| • | Arts et Métiers | 3e | |||

| • | Temple | 3e | |||

| • | République | 3e, 10e, 11e | |||

| • | Parmentier | 11e | |||

| • | Rue Saint-Maur | 11e | |||

| • | Père Lachaise | 11e, 20e | |||

| • | Gambetta | 20e | |||

| • | Porte de Bagnolet | 20e | |||

| ■ | Gallieni Parc de Bagnolet |

Bagnolet |

(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)

Intermodalité

La ligne 3 est en correspondance avec de nombreuses lignes de métro, sauf avec les lignes 1, 6, 7 bis et 10. Elle croise plusieurs fois les lignes 2, 8, 9 et 11, ainsi que le RER (ligne A à Havre-Caumartin et Opéra, ligne C à Pereire et ligne E à Haussmann-Saint-Lazare). La ligne est en correspondance avec la ligne 3b du tramway à Porte de Bagnolet. Elle est également en correspondance avec la gare de Paris-Saint-Lazare et avec le RoissyBus à la station Opéra.

Stations ayant changé de nom

Quatre stations de la ligne 3 ont changé de nom au fil des ans[J 16] :

- Rue Saint-Denis est devenue Réaumur - Sébastopol le ;

- Caumartin est devenue Havre - Caumartin en 1926 ;

- Vallier est devenue Louise Michel le ;

- Saint-Maur est devenue Rue Saint-Maur le .

Stations à thème ou particulières

Certaines stations de la ligne possèdent une décoration culturelle thématique originale.

Europe est équipée, depuis les célébrations du centenaire du métro en l'an 2000, d'écrans à cristaux liquides sur lesquels sont diffusés des courts métrages ou des diaporamas[11].

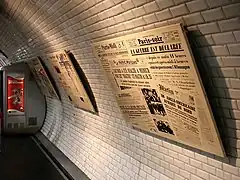

Réaumur - Sébastopol présente sur chaque quai des panneaux montrant « la une » de journaux, en rapport avec la Seconde Guerre mondiale.

Parmentier est décorée sur le thème de la pomme de terre. Le carrossage grillagé de la station est inspiré des mailles du filet de pommes de terre et fait partie intégrante du décor culturel de la station. Une statue d'Antoine Parmentier (1737-1813) est érigée sur le quai direction Gallieni. Sur chaque quai se situent des vitrines montrant des objets provenant d'Amérique précolombienne ; on trouve également des panneaux présentant l'histoire de la pomme de terre et ses usages en fonction des variétés et de la qualité de la production française[12].

L'histoire de la ligne a façonné certaines autres stations.

Anatole France possède deux quais partiellement décalés en raison de l'étroitesse de la rue éponyme, sous laquelle elle est située. Dans chaque sens, les trains s'arrêtent dans la première demi-station rencontrée.

Villiers était, jusqu'en 1911, le terminus ouest de la ligne. Les stations des lignes 2 et 3, parallèles, étaient alors au même niveau. Dans le cadre du prolongement à Porte de Champerret, afin de franchir la ligne 2, la station de la ligne 3 a été abaissée de quelques mètres. De fait, la voûte de cette station et les tunnels à ses abords sont particulièrement hauts.

Opéra est carrossée en 1957 comme les stations Franklin D. Roosevelt des lignes 1 et 9, jusqu'à sa rénovation en style « Andreu-Motte » en 1982[13].

Gambetta, reconstruite en 1969 dans le cadre de l'extension de la ligne à Bagnolet, a absorbé l'ancienne station Martin Nadaud dont les quais constituent désormais son prolongement et servent de sortie. Depuis sa récente rénovation dans le cadre du programme « Renouveau du métro », la station Gambetta possède un éclairage particulier : des luminaires projettent une lumière blanche sur les quais et bleutée sur la voûte.

Statue d'Antoine Parmentier distribuant des pommes de terre dans la station portant son nom.

Statue d'Antoine Parmentier distribuant des pommes de terre dans la station portant son nom. La station Anatole France et ses quais partiellement décalés.

La station Anatole France et ses quais partiellement décalés._-_2022-07-01_-_5.jpg.webp)

Raccordements

La ligne compte cinq raccordements avec le reste du réseau[14] :

- avec la ligne 7, à la sortie de la station Opéra sur la voie direction Pont de Levallois - Bécon, en pointe ; ce raccordement passe au-dessus de la ligne 9, non loin de la station Chaussée d'Antin - La Fayette de la ligne 7 ;

- avec la ligne 11, entre les stations Arts et Métiers et Réaumur - Sébastopol sur la voie direction Pont de Levallois - Bécon, en talon ; c'est le seul raccordement de la ligne 11 avec le reste du réseau ; en outre, il passe sous les extrémités ouest des quais de la ligne 3, à Arts et Métiers ;

- avec la ligne 5, entre les stations Parmentier et République sur la voie direction Pont de Levallois - Bécon, en pointe ; le tunnel de ce raccordement, à voie unique au départ de la ligne 3, devient à double voie sur le dernier tiers de son parcours vers la ligne 5, la voie nouvelle étant une voie de garage en impasse ; ce raccordement croise également le tunnel de la ligne 11, le franchissant par-dessus ;

- avec la ligne 2, entre les stations Rue Saint-Maur et Père Lachaise sur la voie direction Gallieni, en pointe ;

- avec la ligne 3 bis, à l'entrée de la station Gambetta sur la voie direction Pont de Levallois - Bécon, par l'ancienne boucle de terminus, en talon.

Ateliers

Le matériel roulant de la ligne 3 est entretenu aux ateliers de Saint-Fargeau situés rue de la Py dans le 20e arrondissement entre les stations Gambetta et Porte de Bagnolet. Ils sont raccordés à la ligne sur l'arrière-gare de l'ancien terminus.

La maintenance lourde et la révision régulière (batteries, bobinages, peintures) du matériel de la ligne 3, comme tous les matériels sur fer du réseau, se déroule aux ateliers de Choisy. Ouverts en 1931, ils sont situés dans le 13e arrondissement de Paris à proximité du boulevard périphérique et accessibles via un embranchement de la ligne 7. Ils se décomposent en deux entités distinctes : un atelier de maintenance pour les rames de la ligne 7 (AMT) et un atelier de révision de l'ensemble des rames sur fer du métro. L'ensemble occupe une surface totale de 34 350 m2 environ[15]. Son effectif est de 330 agents en 2007[16].

Exploitation

Desserte

En 2011, le parcours complet du premier train de la ligne demande 32 minutes en allant vers l’est et 31 minutes en allant vers l’ouest. Comme sur toutes les principales lignes du métro, le premier départ a lieu de la tête de ligne à 5 h 30. Le dernier départ a lieu à 0 h 44 en direction de Gallieni et à 0 h 45 en direction de Pont de Levallois – Bécon. Le dernier départ est fixé une heure plus tard les nuits des vendredis aux samedis, des samedis aux dimanches et des veilles de fête aux jours de fête[17].

L'intervalle moyen entre les rames est de deux à quatre minutes en journée, de sept à neuf minutes en extrême soirée, de quatre à sept minutes le dimanche en journée et de dix minutes les nuits des vendredis aux samedis, des samedis aux dimanches et des veilles de fête aux jours de fête après 0 h 30 (après 1 h 15 les nuits des vendredis aux samedis)[18].

Gestion de l'exploitation

La ligne 3 a fait l'objet d'une modernisation entre 2008 et 2011 avec la rénovation de son poste de commande centralisé (PCC), passé du boulevard Bourdon à l'atelier de Saint-Fargeau et la mise en place d'OCTYS (anciennement OURAGAN), un système informatisé de contrôle commande des trains, destiné à remplacer la signalisation latérale avec détection des trains par circuits de voie[19].

Matériel roulant

L'expérience des lignes 1 et 2 Nord a permis à la CMP de mettre en œuvre diverses améliorations au matériel roulant. La ligne 3 est mise en service en 1904 et dotée de rames exclusivement sur bogies, avec des remorques plus longues, équipées de trois portes par face, et présentant diverses autres améliorations techniques[J 6]. Les rames M 600 sont mises en service sur la ligne 3 début 1909, les rames Sprague-Thomson 500 étant alors mutées sur la ligne 1[J 17]. En 1911, à la suite du prolongement à l'ouest jusqu'à Porte de Champerret, l'exploitation est assurée à l'aide de vingt-quatre rames de cinq voitures dont trois motrices ; parmi ces rames, on compte vingt-et-une motrices nouvelles M 718 à M 738, similaires aux motrices 600, mais à l'équipement électrique Sprague-Thomson[J 8].

La ligne 3 a été la première ligne à être équipée en rames sur fer MF 67. Elles furent en effet livrées du à [J 15]. La ligne reçoit d'abord 40 rames de série A avant de voir partir la sous-série bimoteur pour la ligne 7. Leur départ est compensé par l'arrivée des MF 67 de série C. À partir de 1974, les rames à adhérence totale deviennent à adhérence partielle avec l'arrivée des remorques de série D[20]. Ces trains sont toujours en circulation et leur remplacement n'est pas prévu avant les années 2020. Une importante rénovation menée de 2003 à 2006[21] leur a toutefois conféré un aspect beaucoup plus moderne qu'aux rames MF 67 des autres lignes. Cette rénovation comprend une révision générale et ajoute la ventilation forcée, mais elle intègre également des innovations comme la disposition à quatre places assises longitudinales, les annonces sonores et visuelles automatiques (ASVA), ainsi que le pré-équipement du nouveau système de signalisation OCTYS[22]. Conduite par les Ateliers de Construction du Centre (ACC), elle concerne les rames numérotées 001, 011 à 030 et 051 à 072, ainsi que deux autres rames transférées depuis sur la ligne 12, les rames 131 et 132. En 2011, on pouvait encore voir l'aspect intérieur usé et vieillissant sur les rames 043, 3068 et 073 (ancienne rame d'instruction dite bonbonnière, en raison de sa couleur d'intérieur rose bonbon). En 2012, les rames 043 et 073 ont été échangées contre les rames 129 et 130 légèrement rénovées de la ligne 12, seule la rame 3068 demeurant sur la ligne 3.

À l'horizon 2030, la ligne 3 devrait recevoir un nouveau matériel, le MF 19[23].

Le personnel d'exploitation

Comme sur les autres lignes à conduite manuelle du réseau, on distingue deux catégories de personnel : les agents en station et les agents de conduite. Les agents de station ont pour mission de tenir la caisse, d'assurer le contrôle des voyageurs ainsi que la gestion des lieux, la vérification des installations et des autres tâches à définir selon les besoins du service. Quelques agents sont par ailleurs détachés pour la durée du service afin d'assurer les relèves de caisses. Les conducteurs assurent la marche des rames[24]. Le service est assuré sur trois roulements de travail (matin, après-midi, nuit)[25].

Tarification et financement

La tarification de la ligne est identique à celle en vigueur sur tout le réseau du métro. La ligne est accessible avec les mêmes abonnements, comme ceux pouvant être chargés sur une carte Navigo. Un ticket t+ permet un trajet simple, quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de métro ainsi que le RER, mais uniquement dans Paris intra-muros pour ce dernier.

Le financement du fonctionnement de la ligne (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par la RATP. Cependant, les tarifs des billets et abonnements sont limités par choix politique et leur montant ne couvre pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation, ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement mobilité payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques[26].

Trafic

La ligne 3 est une ligne au trafic moyen du réseau parisien, le nombre total de voyageurs transportés représente environ la moitié de la fréquentation de la ligne 1 mais le double des lignes 10 et ligne 11. De 1992 à 2004, le trafic est en diminution de 0,6 %, ce qui place la ligne en dernière position en termes de croissance sur le réseau (hors ligne 14). Le recul constaté en 2004 est consécutif au prolongement de la ligne 14 à Saint-Lazare en , qui a allégé le trafic du tronçon central de la ligne 3[27]. Toutefois la ligne présente des signes croissants de saturation, avec par exemple en 2004 de quatre à six voyageurs debout par mètre carré dans les rames à l'heure de pointe du matin, entre les stations Malesherbes et Saint-Lazare[28], la limite de « confort » définie par le STIF étant fixée à quatre voyageurs par mètre carré[29].

En 1998, le trafic annuel atteint 83 301 431 voyageurs, avec un trafic quotidien de 310 969 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 174 073 le samedi et 91 268 le dimanche[34]. En 2003, le trafic annuel atteint 88 841 798 voyageurs, avec un trafic quotidien de 331 597 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 190 824 le samedi et 108 619 le dimanche[35]. En 2004, les stations les plus fréquentées desservies par la ligne étaient par ordre décroissant (en trafic annuel, toutes lignes incluses) : Saint-Lazare (34,53 millions de voyageurs), République (15,14 millions) et Opéra (10,47 millions)[27]. En 2009, le trafic annuel atteint 98 millions de voyageurs[33].

Prolongements envisagés

Prolongement à l'Ouest

En 2012, les députés-maires de Levallois-Perret de Courbevoie, appuyés par le conseil général des Hauts-de-Seine, ont demandé le prolongement de la ligne vers la gare de Bécon-les-Bruyères. Celle-ci, desservie par la ligne L du Transilien et par deux lignes de bus, pourrait en effet devenir un pôle multimodal. De plus, la gare devrait aussi devenir une station de la future ligne 15 du métro. Ce prolongement qui améliorerait la desserte de la Défense depuis Levallois-Perret est soutenu par la RATP, mais la région n'y donne cependant pas suite[36].

| Station | Coordonnées | Communes | Correspondances[10] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| • | Pont de Levallois - Bécon | 48° 53′ 50″ N, 2° 16′ 51″ E | Levallois-Perret | |||

| ■ | Bécon-les-Bruyères | 48° 54′ 19″ N, 2° 16′ 01″ E | Courbevoie | existant : envisagé : |

Le , lors de la présentation du contrat de développement territorial « Boucle Nord des Hauts-de-Seine », le projet du prolongement de la ligne 3 du métro est envisagé vers la gare de Bécon-les-Bruyères. Il est aussi noté qu'un prolongement ultérieur de cette ligne est souhaité (vers La Garenne-Colombes ou Colombes), sans terminus précis[37]. La proposition de réaliser des études à ce sujet fait partie du projet transports de Valérie Pécresse lors de sa campagne pour les élections régionales de 2015[38].

Le prolongement de la ligne 3 vers Bécon-les-Bruyères est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) rendu public en avril 2023[39].

Prolongement à l'Est

Un prolongement au-delà de Gallieni est régulièrement évoqué par la commune de Bagnolet, en lien avec le désenclavement du quartier de la Noue. Dans une étude réalisée en pour le compte de la commune, l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR) préconise à long terme le prolongement de la ligne vers Montreuil. Une telle opération semble cependant peu probable, la priorité étant donnée dans ce secteur aux extensions des lignes 1, 9 et 11[40].

En , le conseil général de la Seine-Saint-Denis commande une étude de faisabilité pour une extension de la ligne 3 jusqu'au quartier de la Noue, l'autre option étudiée étant celle d'un transport urbain par câble[41]. Lors de la présentation du contrat de développement territorial « Est Ensemble, la fabrique du Grand Paris », le , il est finalement annoncé que l'extension du métro est écartée au profit de la solution par téléphérique[42].

Le projet réapparaît en 2023 dans le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) avec un prolongement envisagé jusqu'à Mairie de Montreuil[39].

Lieux desservis

La ligne dessert la ville de Levallois dans les Hauts-de-Seine, la porte de Champerret, où se déroulent de nombreux congrès et salons, le musée national Jean-Jacques-Henner (station Malesherbes), la gare Saint-Lazare, le quartier des grands magasins, l'Opéra Garnier, la Bourse, le quartier du Sentier, quartier traditionnel de confection textile, le musée des Arts et Métiers, la place de la République, lieu habituel de manifestations parisiennes, l'école supérieure de commerce de Paris, située au 79 de l'avenue de la République, le cimetière du Père-Lachaise, connu pour ses célébrités et pour être le plus grand espace vert de la capitale, et la ville de Bagnolet en Seine-Saint-Denis avec, au terminus est de la ligne, la gare routière internationale de Paris, point d’arrêt de nombreuses lignes internationales d’autocars.

Notes et références

- Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil), « Trafic annuel et journalier » [xls], (consulté le )

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes, éd. 1999, p. 168

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 169-170.

- « Configuration des voies aux abords de la station Gambetta », sur cartometro.com (consulté le ).

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 169

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 171.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 172

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 175

- « Ça y est, la ligne 3 vient de recevoir ses premiers afficheurs SIEL. », sur metro-pole.net via web.archive.org, article du 16 avril 2007 (consulté le ).

- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés ou en site propre (métros, trains, tramways, téléphériques, BHNS...) sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus autres que les BHNS, sont reprises dans les articles de chaque station.

- Clive Lamming, Métro insolite, 2001, p. 162

- « La station Parmetier fait peau neuve », sur Blog en Commun

- source photothèque RATP.

- Carte détaillée du Métropolitain de Paris

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 234

- François Doury, Capital Humain - Les coulisses du métro de Paris - Ateliers et voiries

- Affiche Horaires des premiers et derniers trains, édition d'octobre 2011, apposée dans toutes les stations

- Site officiel de la RATP - Horaires de la ligne 3 sur Webarchive

- Ouragan / OCTYS ligne 3, Clearsy.com

- Lignes 3 et 3 Bis, sur karodaxo.fr, consulté le 30 juillet 2016.

- STIF - La rénovation du matériel ferroviaire

- Ateliers de Construction du Centre - Rénovation MF67 - Ligne 3

- « Calendrier du renouvellement des métros franciliens » (consulté le ).

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 114 à 126

- « RATP – Métiers, Conducteur de métro F/H, rubrique : Conditions de travail », sur ratp.fr (consulté le ) : « Des services en roulement sur une plage horaire (matin ou après-midi ou nuit) pendant les horaires d’ouverture du métro au public ».

- Le financement des transports publics franciliens, sur iledefrance-mobilites.fr.

- Données de fréquentation : Statistiques 2005 du STIF, les transports en commun en chiffres, page 16 [PDF]

- La surcharge entre Opéra et Saint-Lazare induite par la relation Gare de l'Est-Gare Saint-Lazare ayant été absorbée par le RER E en 1999 et 2003

- Recueil cartographique du projet de Plan de Déplacements de Paris - Réseau métro : saturation à l'heure de pointe du matin

- Depuis 2005, aucune donnée statistique précise n'est diffusée concernant le trafic, le STIF et les exploitants considérant ces chiffres comme relevant du secret industriel et commercial. Voir : [PDF] Cour des comptes - Rapport sur les transports ferroviaires régionaux en Île-de-France, novembre 2010, Une insuffisante diffusion d'informations statistiques p. 69

- Effet des grèves de décembre 1995

- Nombre total d'utilisations, entrants directs et correspondances du RER. Les chiffrent incluent la ligne 3 bis.

- [PDF] STIF - Schéma directeur du matériel métro, p. 72

- Jean Tricoire, op. cit., p. 340

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 2004, p. 358

- La saga de la ligne 3 du métro, article du 9 septembre 2013, sur aucoeurdelevallois.fr, consulté le 23 novembre 2013.

- « Contrat de développement territorial « Boucle Nord des Hauts-de-Seine », pages 190-191 », Paris Métropole, (consulté le ).

- [PDF] Projet transports, document d'octobre 2015, page 11, sur valeriepecresse2015.fr, consulté le 23 décembre 2015.

- Jila Varoquier, « Grand Paris Express : une nouvelle ligne de métro envisagée pour desservir le Val-d’Oise », leparisien.fr, (consulté le ).

- Atelier parisien d'urbanisme, « Convention d'étude entre la ville de Bagnolet et l'APUR » [PDF], sur apur.org, (consulté le ), p. 19.

- « Maillage transport et développement urbain entre Paris et la rocade arc-est interne », Ville et transport en Île-de-France, (consulté le ).

- [PDF] « Contrat de développement territorial Est ensemble, la « fabrique du Grand Paris », voir fiche action 58, p. 243 », Est Ensemble, communauté d'agglomération, (consulté le ).

- Jean Robert, Notre Métro (voir dans la bibliographie) :

- p. 29

- p. 30

- p. 32

- p. 53

- p. 54

- p. 55

- p. 80

- p. 83

- p. 105

- p. 115

- p. 117

- p. 126

- p. 129

- p. 130

- p. 162

- p. 491

- p. 69

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean Robert, Notre Métro, Paris, éd. Jean Robert, , 2e éd., 511 p.

- Henri Zuber et al., Le patrimoine de la RATP, Charenton-le-Pont, Flohic éditions, , 400 p. (ISBN 978-2-84234-007-0, OCLC 36719141).

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes. De Bienvenüe à Météor, Éditions La Vie du Rail, 351 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-902808-87-8, OCLC 42933803).

- Clive Lamming, Métro insolite : promenades curieuses, lignes oubliées, stations fantômes, métros imaginaires, rames en tous genres, 173 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-84096-190-1, OCLC 47743514).

- Gaston Jacobs, Le métro de Paris : un siècle de matériel roulant, Paris, Vie du rail, , 223 p. (ISBN 978-2-902808-97-7, OCLC 422048868).

- Roger-Henri Guerrand, L'aventure du métropolitain, Paris, Éditions La Découverte, , 190 p. (ISBN 978-2-7071-1642-0, OCLC 319765831).

- Sous la direction de François Gasnault et Henri Zuber : Métro-Cité : le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris, 1871-1945, édité par les musées de la ville de Paris, Paris, 1997, 191 p. (ISBN 2-87900-374-1)

- Jean Tricoire, Le métro de Paris : 1899-1911 : images de la construction, Paris Arles, Paris-Musées RATP Diff. Actes sud, , 215 p. (ISBN 978-2-87900-481-5, OCLC 42933473).

.svg.png.webp)