Boulevard Malesherbes

Le boulevard Malesherbes est une voie des 8e et 17e arrondissements de Paris.

8e,17e arrts Boulevard Malesherbes

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 8e (nos 2 à 92 et 1 à 121) 17e | |

| Quartiers | Europe Madeleine |

|

| Début | Place de la Madeleine | |

| Fin | Boulevard Berthier | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 2 650 m | |

| Largeur | 46 m | |

| Historique | ||

| Création | 1808 | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 5878 | |

| DGI | 5951 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Il commence place de la Madeleine, se dirige vers le nord-ouest dans le 8e arrondissement jusqu'au boulevard de Courcelles et se poursuit au-delà dans le 17e arrondissement pour finir porte d'Asnières à l'intersection avec le boulevard Berthier.

Origine du nom

.jpg.webp)

Cette voie porte le nom de Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (Paris, le 6 décembre 1721 - Paris, le 22 avril 1794 (guillotiné)), directeur de la Librairie sous Louis XV et Louis XVI et avocat de ce dernier lors de son procès.

Historique

La création d’une voie allant de la place de la Madeleine à la barrière de Monceau fut décidée par un décret impérial du .

La première partie réalisée entre la place de la Madeleine et la rue d'Anjou prit la dénomination de la voie actuelle en 1824. Le projet fut complété en 1840, sur une largeur réduite, par l'ouverture de la rue Malesherbes, actuelle rue du Général-Foy, de la rue de la Bienfaisance à la rue de Monceau dans le cadre du lotissement du quartier de l'Europe. Cette rue fut prolongée en 1848 au sud de la rue de la Bienfaisance jusqu'à la rue de Laborde. Ce court tronçon qui longe l'église Saint-Augustin est l'actuelle avenue César Caire.

La poursuite du projet entre la rue d'Anjou et la rue de Laborde fut différé après l'ouverture de ces premiers tronçons. Le prolongement du boulevard au nord de la rue d'Anjou s’inscrivit dans la politique de grands travaux à Paris menée par le baron Haussmann sous le Second Empire de 1853 à 1870. La partie située entre la rue d'Anjou et la rue de Monceau fut ouverte en 1854 sur un tracé dévié à l'ouest du projet initial au nord de la place Saint-Augustin. Cette modification était liée au lotissement du pourtour du parc Monceau et de la plaine Monceau, le boulevard passant par la place Malesherbes créée à la même époque dans le cadre de cette opération d'urbanisme et non en ligne droite de la place de la Madeleine à la barrière de Monceau (actuelle place Prosper Goubaux) comme prévu à l'origine. La partie entre le boulevard de Courcelles et le boulevard Berthier fut ouverte en 1860, celle entre la rue de Monceau et le boulevard de Courcelles en 1861 par accord entre avec Émile Pereire et la ville de Paris.

L'intervention d'Émile Pereire, important propriétaire foncier et spéculateur immobilier, dans cette opération d'urbanisme est rappelée par Haussmann dans ses mémoires.

« J’obtins des trois propriétaires de la Plaine de Monceau M.M. Pereire, Deguingand, Jadin et d’Offémont, l’abandon gratuit de tous les terrains leur appartenant, dont l’occupation était nécessaire à ces trois voies nouvelles [avenue de Wagram, avenue de Villiers et prolongement du boulevard Malesherbes jusqu'à la porte d'Asnières] [et à d'autres voies et places dans le quartier de la plaine Monceau…]. La contenance totale de ces terrains s’élevait à plus de 8 hectares […]. Les intéressés les cèdèrent sans indemnité, précisément en vue de l’énorme plus-value que la plaine Monceau doit aux percements dont il s’agit et à d’autres que les mêmes propriétaires eurent ensuite l’intelligence d’y faire. […]. Déduction faite des contributions des Communes des Batignolles et de Neuilly, montant à 250 000 francs, les trois voies nouvelles qui m’occupent coûtèrent au Département 3 200 000 francs environ, pour l’expropriation des parcelles n’appartenant pas aux cinq grands propriétaires ci-dessus nommés et pour les travaux de toutes natures que M. Émile Pereire, le négociateur de cette affaire laborieuse, entreprit à forfait moyennant un million[1]. »

Le boulevard Malesherbes fut inauguré par Napoléon III le 13 août 1861.

En octobre 1896, à l'occasion de leur visite en France, le tsar russe Nicolas II et son épouse Alexandra se rendent à l'église de la rue Daru. Situé sur le trajet, le boulevard Malesherbes est décrit comme « noire de monde », pour tenter d'apercevoir le couple impérial[2].

Dans les années 1950, le boulevard Malesherbes a été profondément transformé par l'élargissement de sa chaussée automobile, passée de 14 à 22 mètres de large, au détriment des trottoirs[3]

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Sur ce boulevard, le peintre, affichiste Paul Colin avait monté et dirigeait une école de dessin qui fonctionna de 1929 à 1970.

- No 2 : en 1884, le violoniste et compositeur espagnol Pablo de Sarasate (1844-1908) loua un vaste appartement dans cet immeuble et le fit décorer par son ami le peintre Whistler.

- No 8 : emplacement de l'ancienne église de la Madeleine, détruite en 1801.

- No 9 : Marcel Proust et sa famille y vécurent du à 1900, dans un appartement de sept pièces du bâtiment en fond de cour dont les fenêtres donnaient sur la rue de Surène. « À droite, le cabinet du docteur Proust. À gauche du salon, la chambre de Proust, avec une fenêtre sur cour où l'on voit un arbre. Près du lit, une grande table pleine de livres et de papiers, ainsi que le matériel pour les fumigations d'eucalyptus. […] Vis-à-vis du salon, côté cour, la salle à manger. Au pied de l'immeuble, en face d'une colonne Morris (qui existe toujours devant le 8 sur le trottoir opposé) sur laquelle Marcel court chaque matin voir les spectacles annoncés, se trouvent des boutiques de tailleurs, les maisons Eppler et Sandt et Laborde, où l'on accède depuis la cour, à l'instar de la boutique du tailleur Jupien de la Recherche, dans la cour de l'hôtel des Guermantes où les parents du narrateur ont emménagé. On voit d'ailleurs aujourd'hui encore les emplacements, dans cette cour, des petites boutiques obscures du rez-de-chaussée. C'est dans cette cour que Proust transposera la rencontre de Charlus et de Jupien qui n'est pas encore nommé dans Swann, le giletier de Mme de Villeparisis qui le trouve “l'homme le plus distingué, le mieux fait qu'elle eût jamais vu” […] En face, au 8, se trouve la boulangerie Cerisier, qui n'existe plus[5]. » Fernand Gregh évoque « une belle grande maison » : « L'impression que j'en ai gardée, et que je retrouve en fermant les yeux, est celle d'un intérieur assez obscur, bondé de meubles lourds, calfeutré de rideaux, étouffé de tapis, le tout noir et rouge, l'appartement-type d'alors, qui n'était pas si éloigné que nous le croyons du sombre bric-à-brac balzacien[6]. »

- no 10 : Carlotta Invernizzi (dite Lotta Invernizzi), y demeurait en 1910.

- No 20 : ici mourut le , dans son appartement Éléonore Denuelle de La Plaigne, maîtresse de Napoléon Bonaparte avec lequel elle eut un fils : Charles Léon.

- No 23 :

- Arthur Hugenschmidt (1862-1929), chirurgien-dentiste, fils naturel de Napoléon III, y avait son cabinet et y mourut en 1929.

- boutique Betjeman and Barton, marchands de thé à Paris depuis 1919.

- No 27 : en 1925, Edgar Brandt y installe une galerie de ferronnerie d'art[7].

- No 29 : ici était le domicile de Balthazar Bance (1804-1862), graveur et éditeur d'art et d'architecture et de son épouse, née Louise Charlotte Tullié Joyant (1809-1887) qui y mourut. Leur fils, le peintre Albert Bance (1848-1899) y vécut dans sa jeunesse[8].

- No 32 : immeuble construit vers 1860, remarquable notamment par ses jardins d’hiver à structure métallique[9].

- No 33 : à cette adresse mourut James Combier (1842-1917), premier maire élu de Saumur (49). Très anticlérical, il avait interdit les processions religieuses.

- no 36 : Raphaël Duflos, sociétaire de la Comédie-Française, y habitait en 1910.

- No 43 : dernier domicile et lieu du décès de Frédéric Bourgin (1824-1893), ancien manufacturier, maire de Courbevoie de février à octobre 1878.

- no 50 : Paul Déroulède (1846-1914), homme de lettres et militant nationaliste y habitait en 1910. C'est le lieu du siège de Résistons depuis 2019.

- No 56 : hôtel Cail, ayant appartenu à Mme Hébert en 1910[10]. Aujourd'hui mairie du 8e arrondissement.

- No 57 : emplacement de l'hôtel de Mme de Lassus (en 1910).

- No 60 : Robert Mallet-Stevens y est né le 24 mars 1886. Galerie de tableaux Van Ryck (1925-1962) (Jean Van der Vinck).

- No 64 : quartier général de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle française de 2012[11].

- no 66 : l'acteur Ernest Coquelin, dit Coquelin cadet (1848-1909), y demeurait en 1908[12].

- No 84 : le compositeur autrichien Rodolphe Berger (1864-1916) a été domicilié à cette adresse[13]. Ayant négligé de se faire naturaliser, il est contraint de s'exiler en 1914 au moment de la mobilisation pour la Grande Guerre et se suicidera deux ans plus tard à Barcelone. Le compositeur Jacques Thiérac (1896-1972) a habité cet immeuble de 1936 à sa mort en 1972 (plaque commémorative).

- No 90 : emplacement de l'ancien hôtel du marquis de La Valette, fils adoptif du ministre de Napoléon III, Charles de La Valette et mari de Léonie Rouher, fille de l'homme politique Eugène Rouher[14].

- No 98 :

- (angle de la rue de la Terrasse) : emplacement où s'élevait l'hôtel particulier construit en 1876 par l'architecte Jules Février pour la courtisane Valtesse de La Bigne. Cet hôtel servit de modèle à Émile Zola pour celui de son roman Nana.

- immeuble construit en 1904 par les architectes Le Nevé et D'Hont, à l'emplacement de l'ancien hôtel Valtesse de La Bigne (voir bâtiments détruits, ci-dessous). Alphonse Kahn y a vécu. Henri Goublier, compositeur, a habité dans cet immeuble de 1931 à 1951 (plaque commémorative).

- Nos 100 et 100 bis : hôtel particulier construit en 1875 par Jules Février (1842-1937), signé et daté sur la façade « J. FEVRIER ARCHTE / 1875 ». Il fut bâti pour le peintre Eugène Baugnies (1841-1891) qui avait épousé en 1871[15] Marguerite Jourdain, surnommée Meg, mieux connue comme Marguerite de Saint-Marceaux (1850-1930), du nom de son second époux. Madame Baugnies, excellente pianiste et cantatrice lyrique amateure y tenait un salon musical. Veuve en 1891 avec trois fils de sa première union, elle se remaria en 1892 avec le sculpteur René de Saint-Marceaux (1845-1915) qui demeurait au 23, avenue de Villiers dans un hôtel particulier dont le jardin communiquait avec le sien. René de Saint-Marceaux s'installa alors chez son épouse, tout en conservant son atelier de l'avenue de Villiers).

- No 101 : Alfred Dreyfus (1859-1935), y habitait en 1909).

- No 102 : hôtel particulier.

- No 104 : immeuble de 6 étages, avec mascaron et frise.

- No 106 : hôtel particulier de style Renaissance, construit en 1909 par A. Fiquet architecte, immeuble venant en retour sur le no 2 de la place du Général-Catroux, les sculptures sont d'Antoine Margotin.

- No 108 : le Centre Malesherbes a abrité les locaux de HEC de 1881 à 1999 (avec une autre entrée 47-49 rue de Tocqueville), et accueille actuellement les étudiants du premier cycle de la faculté de lettres de Sorbonne Université, à l’angle de la place du Général-Catroux.

- No 112 : le 9 mars 1905, un gros incendie ravage l'immeuble dont l'atelier de l'artiste Francesco Giambaldi[16].

- No 114 bis : École normale de musique de Paris, un conservatoire prestigieux qui a été fondé en 1919 par Alfred Cortot et Auguste Mangeot.

- No 129 : ancien hôtel particulier avec façade en brique avec chaînage en pierre de taille[17] construit en 1874 par l'architecte Émile Boeswillwald (1815-1896) pour le peintre de batailles et de portraits Édouard Detaille (1848-1912) qui y peignit le Rêve en 1889 comme bien d'autres tableaux de peinture militaire. L'intérieur de l'hôtel fut en grande partie restructuré du temps de Détaille[18] qui y mourut en 1912. Il fut le grand ami de ses voisins, les peintres Ernest Meissonier et Alphonse de Neuville, l'écrivain Paul Déroulède et la courtisane Valtesse de La Bigne dont il fut l'amant.

- No 131 : ancien hôtel particulier construit entre 1874 et 1877 par l'architecte Paul Boeswillwald pour le peintre Ernest Meissonier et démoli en 1894.

- No 145 : lycée Carnot, anciennement école Monge, qui eut notamment pour élève l’écrivain Maurice Renard (interne de 1886 à 1892) ainsi que Jacques Chirac, ancien président de la République française.

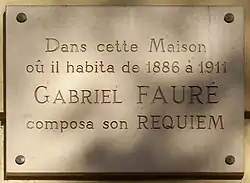

- No 154 : ici résida Gabriel Fauré de 1886 à 1911.

- No 160 : en 1909, Coco Chanel y a fait ses débuts à Paris comme modiste, dans une garçonnière en rez-de-chaussée prêtée par son ami Étienne Balsan.

- No 165 : consulat général d'Espagne.

- No 167 : ici vécut Françoise Sagan dans sa jeunesse ; elle y écrivit Bonjour tristesse durant l'été 1953[19].

- No 189 : immeuble construit pour la MAF par Henri Pottier (1994).

- No 190 (angle de la rue Juliette-Lamber) : Juliette Adam (1836-1936), écrivaine et salonnière féministe auparavant installée au 23, boulevard Poissonnière inaugura ici le avec un bal costumé son nouveau logis[20] qui accueillit désormais son salon littéraire fréquenté par des hommes influents notamment dans les milieux de la politique et de la littérature.

Article connexe

Notes, sources et références

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Baron Haussmann, Mémoires tome II, Victor Havard, , p. 499.

- « Le Pays : journal des volontés de la France », sur Gallica, (consulté le ), page 2.

- Frédéric Héran, Le Retour de la bicyclette. Une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050, Paris, La Découverte, 2015, 255 p. (ISBN 9782707186812), p. 74.

- « Marcel Eugène Faisy », maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr.

- Henri Raczymow, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Paris, Parigramme, 2005, 199 p. (ISBN 978-2840964162), p. 44-47.

- Fernand Gregh, Mon amitié avec Marcel Proust, cité dans Henri Raczymow, op. cit., p. 48-49.

- Klaus Friedrich, Edgar Brandt, Kunstschmied der Art Déco, Galerie Claude, 2002.

- Hervé Bernard, Albi, patrie de Rieunier, un homme illustre de la marine française, éd. de l'auteur, juillet 2013.

- Protections patrimoniales, 8e arrondissement, Ville de Paris, Règlement du PLU, tome 2, annexe VI, p. 237 à 432.

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris. VIIIe arrondissement, Paris, Hachette, 1910, p. 57.

- « […] Marine Le Pen est installée rive droite, dans 160 m2 loués 10 500 euros. […] », avec une carte indiquant le « 64, boulevard Malesherbes » comme adresse du QG. « Des lieux stratégiques pour la présidentielle : un QG pour partir au combat », quotidien gratuit Direct Matin, no 1028, jeudi 9 février 2012, p. 7.

- Rochegude, op. cit., p. 57. Selon d'autres sources, il résidait à cette date no 6, rue Arsène-Houssaye.

- Jacques Hillairet : Dictionnaire Historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, Paris, 1963, (ISBN 2-7073-0092-6), p. 93.

- Rochegude, op. cit., p. 56.

- Pyra Wise, Sur une note de régie elliptique de Proust : les Saint-Marceaux et les nymphéas de Monet, Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM), (en ligne).

- L'Intransigeant, Paris, 10 mars 1905, p. 3 — sur Gallica.

- Alphonse Louis Pierre Trimolet, Maison de Detaille, 129 boulevard Malesherbes, mars 1882, dessin, Paris, Musée Carnavalet

- Cadastre 129 boulevard Malesherbes (en ligne sur le site bercail.com

- Loïc Sellin et Denis Taranto, « Sagan : l'album retrouvé », Vanity Fair, no 26, août 2015, p. 140-149.

- Alain Quella-Villéger, Pierre Loti, Aubéron, 1998, p. 187.

Bibliographie

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris. VIIIe arrondissement, Paris, Hachette, 1910

.

.

_-_2021-05-31_-_1.jpg.webp)