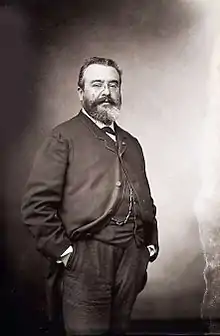

Adrien Proust

Adrien Achille Proust, né le à Illiers (Eure-et-Loir) et mort le à Paris, est un médecin français, professeur à la chaire d'hygiène de la faculté de médecine de Paris. Il est le père de Marcel Proust.

| Naissance |

Illiers-Combray |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Sépulture | Cimetière du Père-Lachaise |

| Nationalité | Française |

| Conjoint | Jeanne-Clémence Proust |

| Enfants | Marcel Proust et Robert Proust |

| Profession | Médecin, professeur d'université (d) et pathologiste |

|---|---|

| Employeur | Université de Paris |

| Distinctions | Commandeur de la Légion d'honneur (d) () |

| Membre de | Académie nationale de médecine |

Biographie

Famille

Adrien Proust naît à Illiers-Combray[1]. Il est le fils de François-Valentin Proust (1801–1855) et le petit-fils de René Proust (1771–1829), tous deux épiciers à Illiers. Sa mère, Virginie-Catherine Torcheux (1808–1889), née à Cernay et morte à Illiers, est issue d'une famille de paysans[2].

Le , à Paris, Adrien Proust épouse Jeanne Weil (1849–1905), fille de Nathé Weil (1814–1896), agent de change juif d'origine alsacienne. Ils auront deux enfants, Marcel et Robert Proust.

Carrière

Il est pensionnaire-collégien à Chartres[3].

Il passe son doctorat le en soutenant une thèse sur le « pneumothorax idiopathique ». Le , il est admis, avec mention, au concours d'agrégation en soutenant sa thèse intitulée Des différentes formes de ramollissement du cerveau. Cette même année, il est confronté à la quatrième pandémie de choléra et décide de consacrer sa carrière à la lutte contre les maladies contagieuses[4].

Il commence sa carrière à la fois comme praticien à l'hôpital et médecin libéral[5]. D'août à , il est envoyé en mission en Russie et en Perse pour essayer de comprendre comment se transmettent les épidémies dans ces régions qui sont des zones intermédiaires entre l'Asie, l'Inde britannique, et l'Europe, ce à quoi il consacre un ouvrage en 1873[5] - [3]. Selon Stéphane Frioux, maître de conférences en histoire contemporaine, « ses pairs reconnaissent [presque tout de suite] la grande qualité de son travail et il va commencer à devenir quelqu'un d'important à qui l'on confie de plus en plus de missions »[5]. Neurologue, il se spécialise dans l'hygiène vers l'âge de 40 ans[1].

Médecin-chef de service à l'Hôtel-Dieu de Paris, professeur agrégé à la chaire d'hygiène de la faculté de médecine de Paris de 1885 à 1898, inspecteur général des services sanitaires internationaux de 1874 à 1903, il a promu les multiples aspects de l'hygiène en médecine. Il dirige la collection « Bibliothèque d'hygiène thérapeutique »[6] des Éditions Masson de Paris. Il est membre de la Société anatomique de Paris à partir de 1860.

Il est élu membre titulaire de l'Académie nationale de médecine le et occupe le poste de secrétaire annuel de 1883 à 1888[7]. Il est promu commandeur de la Légion d'honneur en 1892[8].

Il défend la création d'un droit sanitaire international et d'un office international d’hygiène publique[4]. Il s'intéresse en particulier à la propagation des épidémies au pèlerinage de La Mecque ainsi qu'à l'hygiène dans les transports, notamment maritimes[1]. En 1874, lors d’une conférence à Vienne, il théorise l’idée d'un cordon sanitaire, dont le terme a émergé un demi-siècle plus tôt, en vue de protéger la France grâce à un chapelet de lazarets désormais réservés aux malades déclarés[9]. Il participe à toutes les conférences internationales sur les épidémies jusqu'à son décès[1]. Il prend sa retraite de professeur le mais reste sollicité pour son expertise et des commémorations[3].

En France, il contribue à la loi relative à la protection de la santé publique, portée par le gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau et votée en 1902[3]. Ses principes rencontrent l’opposition de sénateurs qui voient une atteinte aux libertés[3].

Il meurt d'apoplexie en 1903, lors de la conférence sanitaire internationale de Paris, peu avant l’aboutissement de son combat et la création de l’Office international d'Hygiène publique, ancêtre de l'Organisation mondiale de la santé[4] - [1] - [3]. Ses proches estiment que sa préparation et ses contributions l’ont surmené[3]. Ses obsèques ont lieu à l’église Saint-Philippe-du-Roule[3]. Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise[10].

Travaux

Adrien Proust a signé une vingtaine d'ouvrages, en bonne partie des traités sur les circuits des épidémies dont celui, célèbre, sur l'hygiène internationale[1], ainsi que des manuels d’hygiène pour les élèves[4]. Il reste comme l'un des penseurs européens majeurs de la distanciation physique, de la quarantaine, du cordon sanitaire moderne et du confinement — qu'il appelle « séquestration » et dont il défend le déploiement systématique en cas d'épidémie[1]. Le géographe Jean-Louis Tissier relève qu'« à la fin de sa carrière, il intègre les résultats des recherches pastoriennes, qui lui permettent d’ajuster à des quinzaines ou des dizaines la durée des « quarantaines » »[3]. Jean-Yves Tadié, biographe et spécialiste de Marcel Proust, le décrit comme un « géographe des épidémies »[1]. Jean-Louis Tissier estime que ses travaux « sont très occidentalo-centrés, la vigilance est orientée depuis l’Europe sur les continents voisins perçus comme des réserves épidémiques »[3]. Adrien Proust considère les Russes, les Allemands et les Autrichiens comme des alliés potentiels des mesures qu'il prône, mais peste contre « les peuples mercantiles », en particulier les Anglais ; en 1873, il écrit ainsi :

« […] l’on n’a guère été surpris, dans la conférence sanitaire de Constantinople, de voir le représentant de l’Angleterre s’élever au nom de l’humanité contre des mesures destinées à restreindre la liberté des échanges et gêner les transactions commerciales[3]. »

Influence sur son fils Marcel Proust

Pour lutter contre l'asthme, son fils Marcel enfreint les conseils de son père lui enjoignant de faire de l'exercice, de sortir et d'ouvrir la fenêtre, et privilégie les méthodes de sa mère consistant à se couvrir et s'enfermer dans sa chambre[1]. Il écrit le , jour du décès de son père, à Robert de Montesquiou :

« Je bénis maintenant ces heures de maladie passées à la maison qui m'ont fait tant profiter de l'affection et de la compagnie de papa ces dernières années. Elles me semblent maintenant les années les plus heureuses, celles où j'ai été le plus près de lui[3]. »

Les travaux d'Adrien Proust sur le cordon sanitaire entrent en résonance avec la vie de Marcel, dont la correspondance a pu fonctionner, selon Chloé Leprince de France Culture, comme « une mise à distance par l’écrit épistolaire », ainsi que son « obsession de la maladie » le conduisant à « se [retirer] définitivement dans sa maison pour ne plus jamais en sortir que de nuit, et dans une grande discrétion », à « mettre des gants quand il avait de la visite » ou à se doter d'« une petite machine destinée à passer toutes les lettres qu’il recevait au formol »[9].

Opinions politiques

Lors de l'affaire Dreyfus, il ne croit pas à l'innocence d'Alfred Dreyfus, alors que ses fils sont dreyfusards[3].

- Portraits d'Adrien Proust

_CIPN21599.jpg.webp) Adrien Proust, gravure publiée dans le Centenaire de la Faculté de Médecine de Paris (1794-1894) d'Auguste Corlieu (1894).

Adrien Proust, gravure publiée dans le Centenaire de la Faculté de Médecine de Paris (1794-1894) d'Auguste Corlieu (1894).%252C_p%C3%A8re_de_Marcel_Proust_-_P2086_-_Mus%C3%A9e_Carnavalet.jpg.webp) Laure Brouardel, Portrait du docteur Adrien Proust (1834-1903), père de Marcel Proust (1891), Paris, musée Carnavalet[11].

Laure Brouardel, Portrait du docteur Adrien Proust (1834-1903), père de Marcel Proust (1891), Paris, musée Carnavalet[11].

Œuvres et publications

- Du pneumothorax essentiel ou pneumothorax sans perforation, thèse de médecine, 1862.

- De l'aphasie, Paris, P. Asselin, 1872 (texte intégral).

- Essai sur l'hygiène internationale, ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique, [avec une carte indiquant la marche des épidémies de choléra], Paris, G. Masson, 1873, in-8°, 421 p., carte, lire en ligne sur Gallica.

- La Défense de l'Europe contre la peste et la conférence de Venise de 1897, Paris, Masson, 1897, ouvrage couronné par l'Institut de France, lire en ligne sur Gallica.

- Essai sur l'hygiène internationale, [ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique (avec une carte indiquant la marche des épidémies de choléra], Paris, Masson, 1873, lire en ligne sur Gallica.

- Exposé des titres et travaux scientifiques du Dr A. Proust, à l'appui de sa candidature pour une place vacante à l'Académie de médecine dans la section d'hygiène, Paris, Impr. Emile Martinet, 1877, texte intégral.

- Traité d'hygiène publique et privée, 1877 et 2e édition, considérablement augmentée, Paris, Masson), 1881, 1 vol. (VI-984 p.) : fig. et cartes en coul. ; in-8, lire en ligne sur Gallica

- Le Choléra, étiologie et prophylaxie, Paris, Masson, 1883, lire en ligne sur Gallica.

- Éléments d'hygiène (« Enseignement secondaire des jeunes filles », rédigés conformément aux programmes du ), Paris, Masson, 1883, 1 vol. (IX-240 p.) : fig. ; in-18, lire en ligne sur Gallica.

- Exposé des titres et travaux scientifiques, Paris, Asselin et Houzeau, 1885, texte intégral.

- Douze conférences d'hygiène, [rédigées conformément au plan d'études du , nouvelle édition, revue et corrigée], Paris, Masson, 1895, 1 vol. (187 p.) : ill. ; in-16, lire en ligne sur Gallica.

Ouvrages en collaboration

- avec Gilbert Ballet, L'Hygiène du neurasthénique, Paris, Masson, 1897, 1 vol. (X-282 p.) ; in-16, lire en ligne sur Gallica.

- avec Albert Mathieu :

- L'Hygiène du goutteux, Paris, Masson, 1896, 1 vol. (IV-338 p.) ; in-16, lire en ligne sur Gallica ;

- L'Hygiène des diabétiques, Paris, Masson, 1899, 1 vol. (IV-283 p.) ; in-16, lire en ligne sur Gallica.

- avec la collaboration d’Arnold Netter et Henri Bourges, Traité d'hygiène, 3e édition, revue et considérablement augmentée, Paris, Masson et Cie, 1902, 1 vol. (12-1245 p.) : fig. ; in-8, lire en ligne sur Gallica.

Notes et références

- Geo avec AFP, « Covid-19 : la revanche posthume d'Adrien Proust, père de l'écrivain Marcel Proust, théoricien oublié du confinement systématique », sur geo.fr, (consulté le ).

- Archives départementales d'Eure-et-Loir, « Cernay, registre des mariages, acte no 1, vue 229/335 », sur https://archives28.fr (consulté le ).

- Jean-Louis Tissier, « A la recherche d’Adrien Proust », sur L'Histoire.fr, (consulté le ).

- Jean-Marc Quaranta, « Épidémie : les leçons oubliées du professeur Adrien Proust », sur Libération, (consulté le ).

- « Épisode 4 : Docteur Adrien Proust, père de Marcel, à la recherche du cordon sanitaire », sur France Culture.fr, (consulté le ).

- Publications dans Bibliothèque d'hygiène thérapeutique.

- Adrien Proust dans le site de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine.

- « Adrien Proust » dans la Base Léonore.

- Chloé Leprince, « Quand le père de Marcel Proust inventait le "cordon sanitaire" », sur France Culture.fr, (consulté le ).

- Adrien Proust dans le site des Amis et passionnés du Père-Lachaise.

- no inv. : p. 2086.

Voir aussi

Bibliographie

- Roger Amsler, « La thèse de doctorat du Professeur Adrien Proust et le pneumothorax essentiel, sans perforation (Paris 1862) », Bulletin d'histoire des sciences médicales, 1968, 2 (3-4), pp. 171–174 (texte intégral).

- Bernard Hillemand, « Trois hygiénistes, C.R. Prus, S.A. Fauvel et A. Proust, et leurs rapports avec l'Orient. Continuité de pensée et d'action dans la prévention des épidémies », Histoire des sciences médicales, 2012, 46 (3), pp. 245–254 (texte intégral).

- Robert Le Masle, Le professeur Adrien Proust (1834-1903), Lipschutz, 1935, 59 p.

- J. Noir, « Nécrologie. Le Pr A. Proust (1834-1903) », Le Progrès médical, série 03, tome 18, 1903, pp. 468-469 (texte intégral).

- Daniel Panzac, Le docteur Adrien Proust, père méconnu précurseur oublié, Paris, L'Harmattan, 2003, 252 p. (ISBN 2-7475-5131-8).

- Daniel Panzac, « La priorité du Pr Adrien Proust : la défense sanitaire », Revue du praticien, 2004, 54:2080-2085 (article téléchargeable en ligne).

- Christian Péchénard, Proust et son père, Paris, Quai Voltaire, 1993.

- Alain Ségal, Bernard Hillemand, « L’hygiéniste Adrien Proust, son univers, la peste et ses idées de politique sanitaire internationale », Histoire des sciences médicales, 2011, 45 (1), pp. 63–70 (texte intégral).

- (en) Bernard Straus, « Achille-Adrien Proust, M.D.: doctor to river basins », Bulletin of the New York Academy of Medicine, juillet-, 50(7): 833–838 (texte intégral).

Articles connexes

Liens externes

| Image externe | |

| Adrien Proust lors d'une séance du conseil de la faculté de médecine de Paris. 1899 - Photogravure d'après Urbain Bourgeois. | |

- Base Léonore

- Adrien Achille Proust dans la Banque d'images et de portraits de la Biu Santé

Base de données et dictionnaires

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :