Jeanne Weil Proust

Jeanne Clémence Weil Proust, née à Paris le et morte le à Paris 8e, est l’épouse du médecin français Adrien Proust et la mère de Marcel Proust et de Robert Proust.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 56 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Jeanne Clémence Weil |

| Nationalité | |

| Père |

Nathé Weil (d) |

| Mère |

Adèle Berncastel (d) |

| Fratrie |

Georges-Denis Weil (d) |

| Conjoint | |

| Enfants |

Environnement familial

Jeanne Clémence Weil est issue d’une famille juive venue d’Allemagne[1]. Son grand-père paternel, Baruch Weil (1782-1828), obtient la citoyenneté française et fonde sous le Consulat une manufacture de porcelaine à Paris, dans l'actuel 10e arrondissement. Le père de Jeanne, Nathé Weil (1814-1896) ne reprend pas l’entreprise paternelle mais s’oriente vers les affaires et dirige un bureau d’agents de change.

Du côté maternel, la famille est originaire de Trèves (Rhénanie-Palatinat). Le grand-père Nathaniel Berncastel s’installe à Paris en 1813 et ouvre un commerce de quincaillerie, de porcelaine et d’horlogerie qui devient vite très florissant. Il obtient la nationalité française en 1827. Sa femme Rose appartient à une vieille famille de Metz, les Silny, et a pour beau-frère, Adolphe Crémieux, jeune avocat appelé à devenir une prestigieuse figure politique du Second Empire. La mère de Jeanne, Adèle Berncastel (1824-1890) reçoit une solide éducation, dans la tradition de la grande bourgeoisie juive saint-simonienne. Son beau-frère, Godchaux Weil, alias Ben Lévi, est un écrivain célèbre alors dans la communauté juive[2]. Adèle fréquente les salons : celui de sa tante Amélie (épouse d’Adolphe Crémieux), mais aussi ceux de la comtesse d’Haussonville et de la princesse Mathilde. Elle prise beaucoup la littérature et la musique et inculquera à sa fille Jeanne et son petit-fils Marcel un goût tout particulier pour les œuvres du Grand Siècle, comme les Mémoires de Saint-Simon, le théâtre de Racine et, surtout, les Lettres de Mme de Sévigné.

Éducation et mariage

Jeanne naît le au 40bis, rue du Faubourg Poissonnière dans un Paris qui achève de subir une terrible épidémie de choléra (20 000 morts à Paris, plus de 110 000 en France). Elle est la cadette de Georges-Denis Weil (1847-1906), son unique frère. Sous l’influence de sa mère Adèle, aimante et cultivée, Jeanne fait son apprentissage de la vie. Elle reçoit une éducation très complète pour une jeune fille de cette époque. Comme le signale Évelyne Bloch-Dano, «… si Jeanne avait été un garçon, elle aurait fait des études. Elle sait le latin et parle couramment l’anglais et l’allemand. Comme sa mère, elle est excellente pianiste. Elle partage avec ses parents et son frère la passion des livres. Elle aime comprendre et approfondir. Chez les Weil, on discute beaucoup. et cela seul suffirait peut-être à les distinguer des familles de la bourgeoisie traditionnelle où les filles grandissent comme des oies engraissées en vue du seul mariage.»[3]

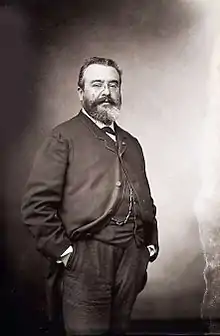

En 1870, Jeanne a 21 ans. Elle est devenue une belle jeune femme, à la splendide chevelure noire ramenée en chignon, au regard sombre et velouté et au sourire à la fois tendre et légèrement moqueur. Son père va lui présenter Adrien Proust, un jeune médecin dont il a fait connaissance quelque temps auparavant chez un de ses collègues de la Bourse. Déjà reconnu pour ses travaux d’hygiéniste et d’épidémiologiste, Adrien Proust est un homme sérieux, aimable et rassurant. Il n’appartient pas à la communauté juive mais il représente un bon parti et, dans l’esprit nourri des Lumières de la famille Weil, il est le garant d'une plus grande intégration sociale. Nathé Weil ne marierait en aucun cas sa fille contre son gré mais son choix est le bon : bien que de quinze ans son aîné, Adrien plaît à Jeanne. Le mariage est célébré à la mairie du 10e arrondissement, le , au lendemain de la défaite de Sedan[4]. Les époux ne pratiquant pas la religion de leur famille respective, le mariage demeurera civil, simplifiant ainsi le problème de la mixité de leur union. Il est prévu toutefois que les futurs enfants seront éduqués dans la religion du père, autrement dit le catholicisme.

Une personnalité discrète et spirituelle

À la différence de sa contemporaine, Geneviève Halévy, grande amie de son fils Marcel, Jeanne Proust ne brillera pas dans les cercles mondains et ne fera pas salon. Elle demeurera une maîtresse de maison effacée, dévouée à son mari et ses fils. Mais pour discrète et pudique que soit sa personnalité, elle n’en possède pas moins un éclat certain. En témoigne ce texte de Marcel Proust qui, bien que détourné de son modèle initial, comme aimait à le faire l’écrivain, n’en évoque pas moins la figure maternelle[5] :

L'esprit des Lettres de Madame de Sévigné circule comme un courant entre Marcel Proust, sa mère Jeanne et sa grand-mère, Adèle Weil.« Pour un roman, pour des vers, choses où elle se connaissait très bien, elle s’en remettait toujours, avec une humilité de femme, à l’avis de plus compétents. Elle pensait que c’était là le domaine flottant du caprice ou le goût d’un seul ne peut pas fixer la vérité. Mais sur les choses dont les régies et les principes lui avaient été enseignés par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elle était certaine d’avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s’en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d’ailleurs, la perfection était presque la même : c’était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu’on mît des épices dans les plats qui n’en exigent pas absolument, qu’on jouât avec affectation et abus de pédales, qu’en « recevant » on sortît d’un naturel parfait et parlât de soi avec exagération. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. « Elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d’emphase cet andante si simple. » « Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualités, mais c’est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. » « Ce peut être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le bifteck aux pommes. » Le bifteck aux pommes ! morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, de « Sonate pathétique » de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu’est dans la vie sociale la visite de la dame qui vient vous demander des enseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve, ou manquer, de tact et d’éducation.»[5]

Un autre trait marquant de la personnalité de Jeanne Proust : son humour, si délicatement ironique. Ainsi témoigne-t-elle, dans une lettre à son fils, de son dépit de voir son mari absent (Adrien Proust fréquentait beaucoup de congrès internationaux et adorait partir en mission à l’étranger) et du caractère décousu de leur correspondance : « Comme nos lettres ne peuvent jamais se répondre j’y éprouve comme quand on consulte mal le n° du catalogue au salon, et que, cherchant le nom d’un portrait, on trouve “Nature morte”»[6].

Autres exemples : dans ses échanges et sa correspondance avec son fils Marcel, Jeanne développera un jeu plaisant, et parfois codé, de citations extraites du théâtre classique. Jusqu’à l’heure même de son agonie, le , Jeanne poursuivra ce jeu. Profitant de l’absence momentanée de la religieuse qui veillait sur elle, elle dira à Marcel : « Son départ ne pouvait plus à propos se faire[7] » et voyant que ce dernier fondait en larmes, elle ajoutera : « Si vous n’êtes Romain, soyez digne de l’être », citation de Corneille « dont elle avait égayé leurs séparations dans son enfance »[8].

Une mère protectrice et stimulante

Tous les biographes de Proust s’accordent à souligner le caractère très fusionnel de la relation qui unissait Jeanne Proust et son fils aîné, Marcel. Cette situation est probablement la conséquence de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le premier-né de Jeanne est venu au monde dans des conditions assez dramatiques : en , le couple avait dû fuir Paris, affamé par le siège des Prussiens puis bouleversé par les événements de la Commune. L’enfant faillit mourir à la naissance[9]. À l’âge de dix ans, lors d’une promenade avec ses parents au bois de Boulogne, Marcel connaît sa première crise d’asthme et manque une nouvelle fois de mourir, étouffé. Dès lors, Jeanne se préoccupera sans cesse de sa santé, exigeant de son fils, lorsqu’il se trouve éloigné, des rapports quotidiens sur son hygiène de vie.

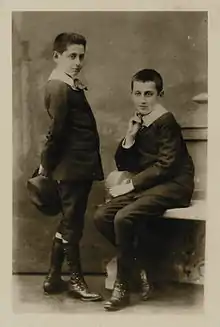

L’autre élément déterminant chez cette mère, soucieuse toutefois de ne pas faire de différences entre ses deux fils, est le goût de la littérature et de l’art qu’elle partage avec son aîné. Doué pour les mathématiques et les sciences, sportif, Robert Proust sera plus proche de son père et, de manière générale, plus indépendant que son frère, Marcel, très attaché à la présence et la culture maternelle.

Cette profonde affection s’accompagne aussi d’une grande exigence et d’une réelle collaboration intellectuelle. Ainsi lorsque Marcel Proust voudra entreprendre en 1900 la traduction de La Bible d’Amiens de John Ruskin, c’est Jeanne, forte de ses compétences en anglais, qui lui en fera une première version littérale que le jeune écrivain retravaillera ensuite pour en faire la traduction définitive. Parfois velléitaire dans ses projets, Marcel sera fortement encouragé par sa mère, qui le remet régulièrement au travail et lui rappelle que cette publication tenait particulièrement à cœur à son père récemment défunt. L’ouvrage paraîtra finalement au Mercure de France en 1904.

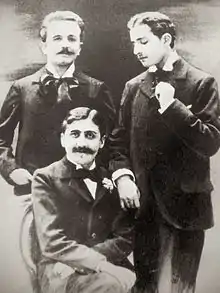

Comme en témoigne sa correspondance, Marcel Proust consultera sa mère sur bien des aspects pratiques de sa vie et, notamment, sur les questions d’argent. Jeanne n’aura de cesse de vouloir rendre indépendant et organisé ce fils quelque peu excentrique[10]. Consciente de son orientation sexuelle, elle se montrera compréhensive, voire accueillante et accommodante, avec les amis de son fils, tout en demeurant vigilante sur sa réputation. En , elle accepte, par exemple, de remettre 25 francs à Pierre Poupetière, jeune protégé de Marcel[11]. Elle se fâche, en revanche, devant la photographie, par Otto Wegener, de son fils accompagné de Robert de Flers et d’un Lucien Daudet « enamouré »[12].

Paradoxalement, ce grand amour maternel rendra difficile l’épanouissement du fils. Comme le confiera la religieuse de garde à Marcel Proust au moment de la mort de Jeanne : « Pour elle, vous aviez encore quatre ans »[13].

Il fallait peut-être que cette mère exceptionnelle meure pour que son fils, bien que brisé par sa disparition, puisse ensuite accomplir le chef-d’œuvre que l’on sait. Souffrant depuis longtemps d’une grave insuffisance des reins — déficience familiale qui avait déjà emporté Adèle Weil en 1890 – Jeanne Proust s’éteindra le à la suite d’une crise d’urémie. Comme le dira l’abbé Mugnier, une quinzaine d’années plus tard à propos de Marcel Proust, « nul n’est moins mort[e] qu’[elle] » car elle vit désormais, et pour longtemps, entre les pages écrites par son fils.

Évocations littéraires

Jeanne Proust a directement inspiré le personnage de Mme Santeuil (dans Jean Santeuil) et ceux de la mère et de la grand-mère du narrateur dans À la Recherche du temps perdu .

Mais la figure maternelle est diffuse dans toute l’œuvre de Proust qui, vers 1908, avait tout d’abord envisagé de conclure son cycle romanesque par un texte intitulé non pas Le Temps retrouvé mais « Conversation avec Maman[14] ». Cette « conversation » confirme la nature intellectuelle des échanges entre le fils et la mère et sera reprise dans l’ouvrage posthume édité et intitulé par Bernard de Fallois Contre Sainte-Beuve. Ce texte devait permettre à l’écrivain d’exposer son esthétique et son art poétique, exposé repris et transcendé dans la version définitive du Temps retrouvé. Un fragment de cette conversation, trop directement autobiographique pour être conservé dans La Recherche, nous livre un tableau de famille émouvant et hautement symbolique[15] :

Esther choisie par Assuérus, détail d'un tableau de F. Lippi. Cet épisode biblique, repris dans la tragédie éponyme de Jean Racine, a marqué l'imaginaire de Proust.« Et Maman, pensant à cette Esther qu’elle préfère à tout, fredonne timidement, comme avec la crainte de faire fuir, d’une voix trop haute et hardie, la mélodie divine qu’elle sent près d’elle : « Il s’apaise, il pardonne », ces chœurs divins que Reynaldo Hahn a écrits pour Esther. Il les a chantés pour la première fois à ce petit piano près de la cheminée, pendant que j’étais couché, tandis que Papa arrivé sans bruit s’était assis sur ce fauteuil et que Maman restait debout à écouter la voix enchanteresse. Maman essayait timidement un air du chœur, comme une des jeunes filles de Saint-Cyr essayant devant Racine. Et les belles lignes de son visage juif, tout empreint de douceur chrétienne et de courage janséniste, en faisaient Esther elle-même, dans cette petite représentation de famille, presque de couvent, imaginée par elle pour distraire le despotique malade qui était là dans son lit. Mon père n’osait pas applaudir. Furtivement Maman jetait un regard pour jouir avec émotion de son bonheur. Et la voix de Reynaldo reprenait ces mots, qui s’appliquaient si bien à ma vie entre mes parents : Ô douce paix, Beauté toujours nouvelle, Heureux le cœur épris de tes attraits ! Ô douce paix,

Ô lumière éternelle, Heureux le cœur qui ne te perd jamais !» [15]

L’évocation ne sera pas toujours idyllique. Un an et demi après la mort de Jeanne, dans un article pour Le Figaro rédigé à la suite de l’assassinat de Mme van Blarenberghe par son fils Henri[16], Marcel formule une terrible interrogation à laquelle toute son œuvre s’efforcera sans doute de répondre.

« — Qu’as-tu fait de moi ! qu’as tu fait de moi ! » Si nous voulions y penser, il n’y a peut-être pas une mère vraiment aimante qui ne pourrait, à son dernier jour, souvent bien avant, adresser ce reproche à son fils. Au fond, nous vieillissons, nous tuons tout ce qui nous aime par les soucis que nous lui donnons, par l’inquiète tendresse elle-même que nous inspirons et mettons sans cesse en alarme. Si nous savions voir dans un corps chéri le lent travail de destruction poursuivi par la douloureuse tendresse qui l’anime, voir les yeux flétris, les cheveux longtemps restés indomptablement noirs, ensuite vaincus comme le reste et blanchissants, les artères durcies, les reins bouchés, le cœur forcé, vaincu le courage devant la vie, la marche alentie, alourdie, l’esprit qui sait qu’il n’a plus à espérer, alors qu’il rebondissait si inlassablement en invincibles espérances, la gaieté même, la gaieté innée et semblait-il immortelle, qui faisait si aimable compagnie avec la tristesse, à jamais tarie, peut-être celui qui saurait voir cela, dans ce moment tardif de lucidité que les vies les plus ensorcelées de chimère peuvent bien avoir, puisque celle même de don Quichotte eut le sien, peut-être celui-là, comme Henri van Blarenberghe quand il eut achevé sa mère à coups de poignard, reculerait devant l’horreur de sa vie et se jetterait sur un fusil, pour mourir tout de suite. Chez la plupart des hommes, une vision si douloureuse (à supposer qu’ils puissent se hausser jusqu’à elle) s’efface bien vite aux premiers rayons de la joie de vivre. Mais quelle joie, quelle raison de vivre, quelle vie peuvent résister à cette vision ? D’elle ou de la joie, quelle est vraie, quel est « le Vrai » ? »

Bibliographie

- Évelyne Bloch-Dano, Madame Proust. Le Livre de Poche, Paris, 2006.

- Luc Fraisse, avec la collaboration de Laurent Angard, Souvenirs de lecture. De Fallois, Paris, 2020.

- Jean-Michel Henny, Marcel Proust à Évian. Étape d’une vocation. Chaman édition, Neuchâtel, 2015.

- George Painter, Marcel Proust 1871-1922. Tallandier / coll. « Texto », Paris, 2008.

- Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu. 3 volumes, édités par André Alain Morello, Michelle Berman, Jo Yoshida, Thierry Laget. Préfaces de Bernard Raffalli. Index établis par Pierrette Crouzet-Daurat, Dominique Frémy, Françoise Gacon et Julie Paolini. Robert Laffont / coll. Bouquins, Paris, 1987.

- Marcel Proust, Correspondance. Tome II, 1896-1901. Texte établi, présenté et annoté par Philip Kolb. Librairie Plon, Paris, 1976.

- Michel Schneider, ‘’Maman’’. Gallimard/ coll. « Folio », Paris, 2005.

- Jean-Yves Tadié. Marcel Proust. Biographie. Éd. Gallimard / coll. « Folio », Paris. 1999.

Articles connexes

Notes et références

- Voir Évelyne Bloch-Dano, Madame Proust et « Famille » in Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu. 3 volumes, édités par André Alain Morello, Michelle Berman, Jo Yoshida, Thierry Laget. Préfaces de Bernard Raffalli. Index établis par Pierrette Crouzet-Daurat, Dominique Frémy, Françoise Gacon et Julie Paolini. Robert Laffont / coll. Bouquins, Paris, 1987. tome I, p. 87-90. La rédaction de cet article s’appuie pour l’essentiel sur ces deux sources.

- Évelyne Bloch-Dano, Madame Proust, Grasset, p. 58-59.

- E. Bloch-Dano, op. cit., p. 18.

- Marcel Proust, Sésame et les Lys, «Sur la lecture»

- Cité par E. Bloch-Dano, op. cit. p. 191-192.

- Molière, Le Misanthrope, III, 5. Cité par George D. Painter in Marcel Proust (1871-1922), p. 468)

- George D. Painter, ibid.

- Voir E. Bloch-Dano, op. cit. p. 89.

- Consciente de son orientation sexuelle, elle se montrera compréhensive, voire accueillante et accommodante, avec les amis de son fils, tout en demeurant vigilante sur sa réputation. En septembre 1899, elle accepte, par exemple, de remettre 25 francs à Pierre Poupetière, jeune protégé de Marcel (Voir M. Proust, Corr. t. II, p. 341). Elle se fâche, en revanche, devant la photographie, par Otto Wegener, de son fils accompagné de Robert de Flers et d’un Lucien Daudet « enamouré » (Voir E. Bloch-Dano, op. cit. p. 277)

- M. Proust, Corr. t. II, p. 341

- E. Bloch-Dano, op. cit. p. 277

- George D. Painter, op. cit., p. 469

- Voir Jean-Yves Tadié, Marcel Proust II, p. 151.

- « Conversation avec Maman » in Contre Sainte-Beuve, 1908.

- « Sentiments finaux d’un parricide », article paru dans Le Figaro en janvier 1907 et repris ensuite dans le recueil Pastiches et mélanges en 1919 à la NRF