Église Saint-Philippe-du-Roule

L'église Saint-Philippe-du-Roule a été construite à la fin du XVIIIe siècle et remaniée deux fois au cours du XIXe siècle. Son histoire est liée aux différentes étapes de l'édification de ce quartier auquel elle a donné son nom.

| Église Saint-Philippe-du-Roule | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | ||

| Dédicataire | Saint Philippe | ||

| Type | Église paroissiale | ||

| Rattachement | Archidiocèse de Paris | ||

| Début de la construction | 1772 | ||

| Fin des travaux | 1784 | ||

| Style dominant | Néo-classique | ||

| Protection | |||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Département | Paris | ||

| Ville | Paris | ||

| Coordonnées | 48° 52′ 24″ nord, 2° 18′ 38″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 8e arrondissement de Paris

| |||

Elle se trouve au no 154 rue du Faubourg-Saint-Honoré entre la place Chassaigne-Goyon et la place Théodore-Chassériau, dans le 8e arrondissement de Paris.

L'église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

Historique

L'actuelle église Saint-Philippe-du-Roule a pris la place d'une chapelle dédiée à saint Jacques et saint Philippe. Cette chapelle faisait partie d'une maladrerie fondée vraisemblablement au XIIIe siècle par des ouvriers de la Monnaie, souvent exposés à la lèpre.

La chapelle de la maladrerie ne sert que de chapelle de secours : pour les sacrements, les offices et l'instruction religieuse de leurs enfants, les habitants du Roule doivent se rendre à Saint-Martin-de-Villiers, éloignée d'une lieue (environ 4 kilomètres)[2].

En 1639, à la demande des habitants, le Roi Louis XIII accorde la permission de bâtir (ce qui était interdit jusque-là) et de s'unir au village de la Ville-l'Évêque[3]. La chapelle tombant en ruine, sa reconstruction est envisagée[4] - [5].

La première paroisse

La chapelle du Roule fut érigée en paroisse en 1699. et vers 1700, Nicolas de Lépine exécute de nombreuses réparations [6].

Le hameau du Roule fut rattaché au faubourg de la Ville l'Évêque et réuni à Paris en 1722.

En 1739, le lieutenant général de police René Hérault ordonne la démolition de la vieille chapelle qui menace ruine[7]. Les cloches sont mises dans un abri et le service est transféré provisoirement dans une grange, inondée à certains moments.

Les paroissiens durent, pendant plusieurs décennies, suivre les offices dans une étable, « lieu tout à fait indécent pour une église et pour une paroisse de Paris qui à cet égard se voit réduite au-dessous du dernier village du royaume », écrivent le curé et les marguilliers[8].

Construction de l’église

En 1741, le Roi offre un terrain détaché de l'ancienne pépinière pour construire une nouvelle église, mais le « grand égout », longeant l'actuelle rue La-Boétie, ne permettant pas d'asseoir des fondations assez solides[9], le projet doit être abandonné et le terrain donné par le Roi est utilisé comme nouveau cimetière.

En 1764, le curé et les marguilliers écrivirent au Roi : « La paroisse devient tous les jours plus considérable par le nombre et par la qualité des paroissiens. »[7] À la suite de cette requête, le lieutenant général de police, Sartine, demanda à l'architecte Louis-Marie Colignon de lui proposer les moyens de doter la paroisse d'une église digne d'elle. Il proposa un plan de reconstruction totale de l'église sur le terrain actuel pour un devis de 70 000 livres[8], modeste mais encore hors de portée de la paroisse. Louis XV jugea néanmoins ce projet insuffisant et, en 1767, un nouveau projet fut demandé à Jean-François Chalgrin (1739-1811) par l'intermédiaire du comte de Saint-Florentin, secrétaire d'État à la Maison du Roi, pour qui l'architecte construisait alors l'hôtel de Saint-Florentin.

Dans le même temps, le Roi fit acheter les terrains nécessaires à la construction de l'édifice, celui qu'il avait donné en 1741, détaché de la pépinière royale, s'étant avéré trop meuble pour qu'on puisse y établir des fondations solides[10]. Le , Louis XV donna à la fabrique de Saint-Philippe-du-Roule une somme de 8 000 livres pour l'aider à se libérer vis-à-vis des Monnayeurs, propriétaires des terrains[7].

Les plans furent approuvés le par l'Académie royale d'architecture mais l'achat des terrains traîna en longueur. Ce n'est qu'en 1773 qu'il fut possible d'entreprendre les travaux de démolition et de fondation. La première pierre devait être posée par le comte de Provence, et il y eut un projet de médaille pour commémorer l'événement, mais la mort de Louis XV le fit obstacle à la cérémonie[11].

En 1779, la construction était réalisée « presqu'à moitié »[12] mais elle dut être interrompue à la fin de l'été de la même année par manque de fonds. Les travaux furent achevés en 1783-1784, pour un coût total de 300 000 livres[7]. Au printemps 1784, l'église est en état de recevoir les fidèles ; elle est bénie par M. Chevreuil, vicaire général, le [13] ; il reste à édifier les deux clochers qui devaient encadrer le chevet et qui ne verront jamais le jour. Le presbytère, le vicariat et l'école, demandés par le Roi en 1772, ne seront pas bâtis en même temps que l'église[14].

Dans sa forme originelle, l'édifice est connu grâce aux dessins de Louis Gustave Taraval (sv) et aux estampes de Sellier[15]. Un long bas-relief de Gois, Les Miracles de saint Philippe, destiné au péristyle, ne fut jamais exécuté en pierre faute de fonds[16].

Remaniement du XIXe siècle

En 1846, l'édifice est remanié et agrandi par Godde, puis par Baltard en 1853. Le premier ouvre des lunettes dans la voûte, ajoure le mur circulaire du chœur, où Chalgrin avait créé des niches entre des colonnes engagées ; les caissons de la voûte du cul-de-four sont comblés pour permettre à Théodore Chassériau de l'orner d'une Descente de Croix. Baltard, de son côté, installe un calorifère dont les conduites verticales courent le long des piliers du déambulatoire.

La duchesse d'Alençon, sœur de l’impératrice d'Autriche (Élisabeth, dite « Sissi »), venait s'y recueillir. Victime de l'incendie du Bazar de la Charité, ses obsèques y furent célébrées en . En 1880, celles du général Joseph Vinoy y furent aussi célébrées.

Personnalité du XIXe siècle

L'abbé Albert Colombel (1864-1943)[17], chanoine honoraire de Paris, fut curé de Saint-Philippe-du-Roule de 1923 à sa mort en 1943. Il nous a laissé une méditation éditée[18].

- Rappelez-vous la parole

« Quand on médite ces paroles d'adieu adressées aux siens par Jésus, on peut se reporter, par l'imagination, à l'une de ses paraboles, celle de l'homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens (cf. Mt 25, 14-30). « À l'un il donna cinq talents, à l'autre trois, à un autre un. »

- Cinq talents : Jésus laisse à ses apôtres : 1. son Évangile, « enseignez » ; 2. sa grâce, « baptisez » ; 3. sa personne, « Je suis avec vous », non seulement par la grâce, mais par l'eucharistie ; 4. ses membres, « toutes les nations » ; 5. sa croix, « vous serez mes témoins » non seulement par la parole, mais par la souffrance, par le martyre.

- Trois talents : Jésus laisse : 1. sa puissance, jusqu'au miracle s'il y a lieu ; sa puissance morale surtout, qui gagne les âmes et leur fait gagner le ciel ; 2. sa sagesse, dans l'enseignement : « Enseignez à toutes les nations [...] leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé » ; 3. sa bonté, c'est-à-dire cette charité divine dont les cœurs seront remplis par le Saint-Esprit : « Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. »

- Un talent enfin : l'Église. »

— Albert Colombel. Méditation sacerdotales sur l’ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ, édité par l'auteur en 1933, p. 21[19].

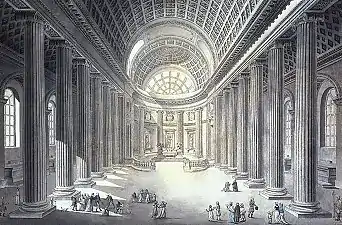

Architecture

Saint-Philippe-du-Roule n'est pas le premier édifice religieux en France à renouer avec les dispositions des anciennes basiliques paléochrétiennes, mais c'est un des plus remarquables, et ce fut l'un des plus imités[20].

L'édifice avait à l'origine des dimensions de 26 toises de long sur 14 de large (environ 52 mètres sur 28). La façade, très simple, comprend un péristyle à quatre colonnes doriques surmonté d'un fronton triangulaire encadré par deux portes rectangulaires, selon une composition qui fut ensuite imitée à Notre-Dame de Lorette, Saint-Denys du Saint-Sacrement, Saint-Pierre du Gros Caillou et Saint-Vincent-de-Paul.

Deux tours devaient s'élever de chaque côté de la nef au-dessus du faux transept mais elles ne furent jamais construites. Cependant, un petit campanile de métal, contenant une cloche, et agrémenté de haut-parleurs afin que le son porte plus loin, a été, bien plus tard, rajouté.

Le vaisseau central est couvert d'une voûte en berceau portée par des colonnes ioniques. Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, cette voûte n'est pas réalisée en pierre mais en charpente et en toiles peintes marouflées simulant des caissons de pierre.

Les collatéraux, voûtés en berceau, n'ont pas de chapelles mais des autels simplement adossés au mur extérieur et placés sous les fenêtres. On ne trouve des chapelles, surmontées de fausses tribunes à balustrades, qu'à la dernière travée, où se situait à l'origine le maître-autel. À ce niveau, les colonnes étaient remplacées par un mur orné de pilastres cannelés qui se prolongeait en s'arrondissant pour former une abside, voûtée en cul-de-four garni de caissons. Le cul-de-four a été orné en 1855 d'une Descente de croix par Théodore Chassériau[21].

Les travaux de 1846 ont remplacé ce mur par une colonnade afin de créer un déambulatoire en arrière de l'abside. La chapelle de la Vierge, située dans l'axe de la nef, a été ouverte sur ce déambulatoire.

Une cloche fondue par Hildebrand porte mention de l'année 1850 et se trouve destinée à l'horloge de l'église[22].

Le correspond à la dédicace de l'église, c'est-à-dire sa consécration solennelle comme lieu de culte et de prière.

En 1853, une chapelle des catéchismes a été ouverte perpendiculairement à l'axe principal.

En définitive, aujourd'hui, seule la partie antérieure (depuis les deux chapelles latérales) est de Chalgrin, toute la partie postérieure remontant aux transformations de Hippolyte Godde et de Victor Baltard.

Anecdotes

Après la Constitution civile du clergé (1790), Saint-Philippe-du-Roule conserve son rang de paroisse ; elle est fermée en 1793, puis mise à la disposition des Théophilanthropes, successivement sous le nom de temple du Roule, puis de Temple de la Concorde et enfin rendue au culte catholique le .

Le , Liane de Pougy y épouse le prince Georges Ghika[23].

L'écrivain et historien Louis d'Illiers s'y marie avec Marcelle de Saint-Quentin le [24].

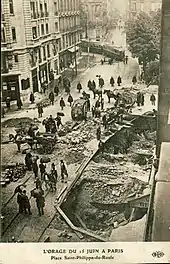

Le , un orage d’une rare violence éclate à Paris. De l'Opéra à Saint-Philippe-du-Roule, le sol miné par les travaux récents du métropolitain, les caniveaux des tramways ou encore la reconstruction des égouts, a cédé sous la pression de l’eau. Des trous se sont soudainement ouverts dans la chaussée sous les pas des passants et sous les roues des voitures. Le bilan sera terrible : 12 morts[25].

Dans Paris brûle-t-il, Lapierre et Collins rapportent que l'église fut la seule de Paris à ne pas faire sonner ses cloches pour la Libération de Paris parce qu'elle n'en avait pas à cette époque (comme pour les statues en bronze, les cloches en bronze furent saisies par les Allemands en 1941, et fondues pour fabriquer des obus ou des munitions).

En , la cérémonie des obsèques du comédien Raimu s'y déroulèrent, devant une assemblée très nombreuse[26].

Accès

L'église est accessible en transports en commun : la ligne 9 du métro de Paris s'arrête à la station Saint-Philippe du Roule, de même que les bus 28, 32, 52, 80,83 et 93 de la RATP.

Notes et références

- Notice no PA00088814, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Sabine Drilhon-Codet, art. cit., p. 327

- Henri Sauval, Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris, Paris, , p. 335

- Arch. nat., T 14915

- on projette de construire un petit bâtiment à nef unique se terminant en hémicycle de 9 toises 4 pieds de long sur 4 toises de large, mais le projet n'est pas mis à exécution. En 1636 et 1642, on se borne à faire des réparations à l'ancienne chapelle. En 1657, Frémin de Cotte, architecte et ingénieur du Roi, et Jean Pasquinot, maître maçon juré, préconisent la démolition et la reconstruction.

- Arch. nat., T 149131

- Arch. nat., G9 154

- ibidem

- Babeau, « La reconstruction de l'église Saint-Philippe-du-Roule », Bulletin de la Société historique des VIIIe et XVIIe arrondissements, , p. 73

- Arch. nat., E2431 fol. 70

- Sabine Drilhon-Codet, « Saint-Philippe-du-Roule », art. cit., p. 329

- Arch. nat., O1 2111

- Arch. nat., H5 3809bis

- Arch. nat., S 3481

- Michel Gallet, Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle, p. 113

- Sous le Consulat, le plâtre en était exposé au Musée des monuments français. On le discerne sur une peinture de Vauzelles, au musée Carnavalet.

- Notice de personne. data.bnf.fr.

- Œuvres textuelles. data.bnf.fr.

- Albert Colombel, Méditations pour une retraite sacerdotale sur le mystère de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Merckel, (ASIN B00OKS0LGQ)

- Le développement de l'architecture chrétienne et de son décor. Art Paléochrétien Encyclopædia Universalis.

- L’état des églises parisiennes: Saint-Philippe-du-Roule En 1852, Théodore Chassériau se vit commander un décor pour la voûte en cul-de-four du chœur. Il termina sa Descente de Croix peinte à l’huile sur enduit en 1856

- Bulletin de la société historique et archéologique du IVe arrondissement, 1er janvier 1919.

- Jean Chalon Liane de Pougy, courtisane, princesse et sainte, Flammarion, 1994 (ISBN 978-2-08-130339-3)

- « Mondanités. Mariages », Le Gaulois : littéraire et politique, no 12515, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- « Orage du 15 juin 1914 », sur paris 1900 (consulté le )

- Obsèques de Raimu où est présent Marcel Pagnol. Institut national de l'audiovisuel.

Voir aussi

Bibliographie

- Collectif, L’Église Saint-Philippe du Roule de Paris, Librairie de la Nouvelle Cité, (ASIN B004Y3Z02C)

- Sabine Drilhon-Codet, in : Béatrice de Andia (dir.) et Dominique Fernandès (dir.), Rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris, Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, , 430 p. (ISBN 2-905-118-49-0), chap. 154 (« Saint-Philippe-du-Roule »), p. 327-332

- Michel Gallet, Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle : Dictionnaire biographique et critique, Paris, Éditions Mengès, , 494 p. (ISBN 2-8562-0370-1), p. 110-116

- Emmanuelle Bordure-Auffret, « Saint-Philippe-du-Roule, une église parisienne des Lumières », dans Bulletin monumental, 2022, tome 180, no 1, p. 41-58.

Articles connexes

Liens externes

- Le site de la paroisse

- le bâtiment sur le site de la paroisse

- le quartier et l'église dans Promenade anecdotique au faubourg du Roule sur le site apophtegme

- Notice sur les orgues de Saint-Philippe-du-Roule

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :