Jacques le Juste

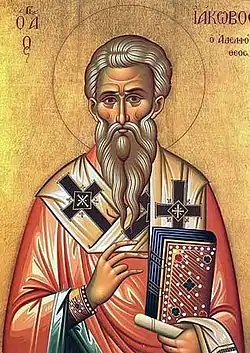

Jacques (hébreu יעקב / Yacov), surnommé le Juste, Oblias et frère du Seigneur par Hégésippe, Epiphane de Salamine, Eusèbe de Césarée et Paul de Tarse, mort en 61/62, est un Juif de Galilée, l'un des quatre « frères » de Jésus de Nazareth (la signification exacte à donner au mot « frère » restant l'objet de débat parmi les exégètes bibliques[1]) cités dans les évangiles (Mt 13, 55).

| Jacques le Juste | |

Jacques le Juste appelé « frère du Seigneur » par l'apôtre Paul et « frère de Jésus » par Flavius Josèphe. | |

| premier évêque de Jérusalem | |

|---|---|

| Naissance | inconnue peut-être à Nazareth |

| Décès | 61 ou 62 Jérusalem |

| Vénéré par | Église catholique, Église orthodoxe, Églises évangéliques luthériennes |

| Fête | 3 mai (catholiques, assimilé à l'apôtre Jacques d'Alphée, dit Jacques le Mineur), 23 octobre (catholiques, localement ; orthodoxes et luthériens) |

| Attributs | crosse en forme de massue (allusion à son martyre, ayant été assommé à coups de bâton après avoir été précipité d'une terrasse du Temple) |

Actif surtout après la fin du ministère de Jésus, il est le chef de l'Église de Jérusalem et le porte-parole du judéo-christianisme - l'épithète « juste » accolée à son nom faisant référence à sa stricte observance de la Loi juive et en sa foi en Dieu. Jacques le Juste a sans doute joué un rôle de direction important, rendant des arbitrages, comme lors du concile de Jérusalem et porte-plume, à cette occasion, des apôtres. Le fait que sa mise à mort ait provoqué le renvoi du grand-prêtre Hanan ben Hanan, qui venait à peine d'être nommé, semble indiquer que Jacques était un personnage en vue à Jérusalem, alors qu'il sombre dans l'oubli avec le temps.

Selon la tradition catholique, il est l'un des Douze Apôtres, mais cela suppose qu'il soit la même personne que Jacques d'Alphée dit « Jacques le mineur », ce que la plupart des historiens contestent[2].

La tradition chrétienne lui attribue l'Épître de Jacques, l'une des épitres catholiques, dans laquelle il exalte la vertu de charité.

Les différents « Jacques » du Nouveau Testament

Au moins trois personnages se prénomment Jacques dans le Nouveau Testament[2] :

- Jacques de Zébédée, également nommé « Jacques le Majeur », l'un des Douze, frère de l'apôtre Jean ;

- Jacques d'Alphée, un autre des Douze, souvent mis en rapport avec Thaddée et surnommé « Jacques le Mineur » dans la tradition romaine ;

- Jacques le Juste, frère (ou, selon l'Église catholique, cousin) de Jésus, qui joue un rôle considérable dans l'Église de Jérusalem[3].

À supposer qu'il ne soit pas confondu avec l'un des trois précédents, il y a peut-être encore un autre Jacques, faisant lui aussi partie des Douze, et qui serait le père ou le frère de Jude (Ju 1, 1 et Mt 13, 55), appelé « Juda le Zélote » et lui aussi qualifié de « frère » de Jésus, dans de nombreux textes chrétiens jusqu'au VIe siècle. Ils sont tous deux donnés comme frères de Simon le Zélote.

En toute rigueur, il convient d'ajouter aussi le rédacteur de l'Épître de Jacques, qui ne correspond à aucun des personnages précédents et semble plutôt être un « chrétien cultivé d'origine païenne de la deuxième ou de la troisième génération chrétienne », le texte datant de la fin du Ier siècle ou du premier tiers du IIe siècle[4].

Nom selon les langues

Son nom hébreu יעקב / Yacov a été traduit en grec par Iάκωβος (Ja'akov) et en latin par Iacobus ou Iacomus. En anglais, il est devenu James, dans les langues germaniques Jacobus, en espagnol Diego, en catalan Jaume, en portugais Tiago , en galicien Santiago, ou en italien Giacomo. En breton, il est dit Jakez.

Sources

Sources bibliques

Jacques le Juste est mentionné en premier lieu des lettres de Paul de Tarse. Il est aussi mentionné dans l'épître de Jude. Une lettre qui lui est attribuée figure dans le canon du Nouveau Testament. Les évangiles synoptiques parlent aussi de lui dans les listes de « frères » de Jésus. Les Actes des Apôtres parlent trois fois de Jacques (12, 17 ; 15, 13 ; 21, 18)[5].

Apocryphes

Jacques le juste apparaît dans :

- l'évangile selon Thomas[6] ;

- l'Épître apocryphe de Jacques, un texte du IIe siècle, présentant des traits gnostiques dont il est l'un des personnages principaux[6] ;

- les Ascensions de Jacques, texte de provenance ébionite transmis dans les Reconnaissances pseudo-clémentines[7] ;

- l'évangile des Hébreux[8] ;

- la Lettre de Clément à Jacques[8] ;

- la Lettre de Pierre à Jacques[8] ;

- les deux Apocalypses de Jacques du codex V retrouvé à Nag Hammadi[6], un récit de sa mort figurant dans la deuxième Apocalypse de Jacques (en) (61, 1 - 62, 4)[9] ;

- le Protévangile de Jacques, texte datant de la moitié du IIe siècle, écrit comme si Jacques en était l'auteur. Sa plus ancienne trace écrite — sur le papyrus Bodmer 5 daté du IVe siècle — porte le titre de Nativité de Marie. Révélation de Jacques ; mais déjà au milieu du IIIe siècle Origène mentionne — dans son Commentaire sur Matthieu (10, 17) un Évangile de Jacques[10]. Bien qu'il ait été déclaré apocryphe au VIe siècle, il connaît un réel succès dans les Églises orientales. Il relate des faits antérieurs aux récits des évangiles canoniques (d'où le nom de « protévangile »). Il a été re-publié au XVIe siècle, et a exercé une profonde influence sur la liturgie romaine, ceci comprenant l’établissement de la fête de la Présentation de Marie au Temple, le 22 novembre.

Pères de l’Église

Jacques est mentionné par Tertullien et Clément d'Alexandrie[2]. Outre sa relation de la mort de Jacques, Hégésippe, un chrétien, peut-être d'origine juive qui vivait dans la deuxième moitié du IIe siècle, a rassemblé dans ses Mémoires plusieurs traditions le concernant[11]. Origène et Eusèbe de Césarée transmettent aussi des traditions indépendantes d'Hégésippe et Clément d'Alexandrie[11].

Il est mentionné comme premier « évêque[Note 1] de Jérusalem » dans toutes les listes ecclésiastiques[12] - [13]. Épiphane de Salamine parle de Jacques dans son traité sur les hérésies (Panarion)[11]. Jérôme de Stridon lui consacre la deuxième notice, après celle de Simon-Pierre, dans son recueil sur les « Hommes illustres » (De viris illustribus)[11]. « La notice de Jacques est la plus longue, après celle de Paul[11]. »

Autres sources

L'exécution de « Jacques, frère de Jésus, appelé Christ » est mentionnée dans un passage des Antiquités judaïques par Flavius Josèphe[7].

Robert H. Eisenman a avancé, dans des ouvrages parus en 1983 et 1986, que Jacques le Juste, frère de Jésus, serait ce « Maître de Justice » dont il est question dans les manuscrits de Qumrân. Cette thèse est extrêmement controversée[2].

Frère de Jésus ?

De très nombreux documents chrétiens attestent l'appellation « frère du Seigneur » ou « frère de Jésus » donnée à Jacques. Le sens à donner à cette expression est sujet à de larges débats exégétiques.

Position catholique

Selon la tradition catholique, les « frères » de Jésus mentionnés notamment dans le Nouveau Testament sont en fait des cousins de Jésus. Les exégètes catholiques argumentent que le mot « frère » est ici un terme qui doit s'entendre dans un sens typiquement oriental, et revêtir le sens de cousin ou proche parent, ce qui permet d'harmoniser ce terme et le dogme de la virginité perpétuelle de Marie[14].

C'est à la fin du IVe siècle, après le concile de Nicée, que Jérôme de Stridon a proposé d'officialiser la thèse que Jacques le juste était le fils de Clopas et de Marie de Clopas. Alphée étant considéré par cet auteur comme un autre nom pour Clopas, Jacques le juste est ainsi identifié à Jacques le Mineur.

Voici ce que dit à son propos le sanctoral de la Conférence des évêques de France : « Les exégètes distinguent plusieurs Jacques autour du Seigneur. Jacques le Majeur, fils de Zébédée et frère de Jean. Jacques fils d'Alphée dont on sait seulement qu'il fut apôtre, et celui-ci, Jacques, « frère » du Seigneur, de sa parenté et originaire de Nazareth. » La notion de « frère » devrait être comprise au sens large sans doute utilisé à l'époque. Celle-ci pouvait signifier une parenté plus éloignée, comme celle de cousin germain, ou bien indiquer une double parenté (des deux souches).

Interprétation de l'exégèse protestante

Les exégètes protestants traduisent le mot utilisé par les rédacteurs des textes bibliques par le mot français « frère », Jacques étant alors un frère cadet de Jésus. L'exégèse protestante admet qu'il puisse y avoir un débat sur le sens du mot « frère » lorsqu'on étudie des textes écrits dans un grec maladroit par des juifs dont la langue maternelle est l'araméen, puisque dans cette langue, il n'y a pas de mot spécifique pour « cousin », et que l'on y fait sans doute souvent l'économie de tournures longues comme « fils du frère » ou « fils de la sœur ». Mais elle trouve ce débat spécieux lorsqu'on étudie des textes écrits par des personnes maîtrisant parfaitement le grec, par exemple l'apôtre Paul qui était de culture hellénistique et qui est l'auteur des textes les plus anciens du Nouveau Testament. Dans ce cas, l'utilisation délibérée du mot grec « frère » alors que le mot grec spécifique « cousin » est bien connu de l'auteur, indique que, dans leur esprit, il n'y a aucun doute quant à la qualité de véritables frères biologiques des frères de Jésus[15].

Interprétation de la tradition orthodoxe

Dans la tradition des Églises orientales ceux qui sont appelés des « frères », sont en fait des demi-frères, issus d'un premier mariage de Joseph, reprenant ainsi des traditions qui figurent dans le Protévangile de Jacques. Dans la tradition catholique, à la suite de la proposition de Jérôme de Stridon à la fin du IVe siècle, les « frères de Jésus — Joset, Jude, Simon — sont des cousins germains de Jésus, fils d'une sœur de Marie appelée Marie Jacobé et mariée avec Clopas. Il en est de même de « Jacques le frère du Seigneur » qui est donc identifié à Jacques le Mineur : une identification rejetée par les Églises orientales qui fêtent les deux personnages séparément[6].

Comme Jésus de Nazareth est, selon la foi chrétienne, Dieu même, dans le christianisme oriental, Jacques a souvent porté le titre tout symbolique, voie poétique, d'« Adelphotheos » (grec : Iάκωβος ο Αδελφόθεος) (« Jacques le frère de Dieu »). La liturgie de saint Jacques, utilise cette épithète[16]. Cette liturgie se forme au IVe s. L'Église de Jérusalem commémorait son fondateur le 26 décembre (originellement le 25).

Biographie

Éléments de biographie familiale

Il n'existe pas d'indication précise sur la biographie de Jacques avant qu'il ne surgisse comme l'un des personnages principaux de l'Église primitive, tel que le présentent les Actes des apôtres et les épîtres de Paul[17]. Dans la liste d'évêques de Jérusalem des Constitutions apostoliques (VII, 46, 1), il est rapporté que l'évêque qui succède à Siméon fils de Clopas est Judas (Justus), le fils de « Jacques 'frère' du Seigneur », premier « évêque[Note 1] » de la liste[18].

Premier chef de l'Église de Jérusalem

.jpg.webp)

Les plus anciennes sources chrétiennes, l'épître aux Galates (1, 19) de Paul de Tarse (saint Paul), les Actes des Apôtres (12, 17 ; 15, 13 ; 21, 18), attestent que Jacques a été le premier dirigeant de l'Église primitive locale de Jérusalem, donné comme premier « évêque[Note 1] » de Jérusalem dans toutes les listes ecclésiastiques des évêques hiérosolymitains, notamment celle d'Eusèbe de Césarée[19]. L'une d'entre elles contient des indications chronologiques complétées par Jérôme de Stridon[13]. Elle indique que Jacques a dirigé l'Église de Jérusalem pendant trente ans[20]. Ce qui, selon Simon Claude Mimouni, situe le début de son ministère vers 32[13]. Dans les lettres de Paul de Tarse et dans les Actes des Apôtres, Jacques possède une autorité certaine[21].

La littérature pseudo-clémentine, composée au IVe siècle, mais incorporant des sources judéo-chrétiennes datant du IIe siècle, met en avant la primauté de Jacques, qualifié d'« évêque des évêques »[22], rendant Pierre et Paul ses subordonnés[23].

Le récit de Flavius Josèphe qui indique que l'exécution de « Jacques, (frère de Jésus que l'on appelle Christ) » provoque le renvoi du grand-prêtre Hanan ben Hanan, à la demande du procurateur romain Lucceius Albinus, confirme l'importance de Jacques qui s'étend même à la société juive et à la région Palestine.

Jacques est le premier dans toutes les listes connues des « Septante disciples », notamment celles d'Hippolyte de Rome[24], Dorothée de Tyr, Chronicon Paschale, Dimitri de Rostov, même si ces listes varient sur certains noms.

Cyrille de Jérusalem dans une de ses catéchèses au Ve siècle déclare encore : « Jésus est apparu à Jacques son propre frère et le premier évêque de cette paroisse (Catéchèse 14, 21 ; PG 32, 923 ; In 1 Co 15, 7 ; PG 33, 852)[25] ». Par la suite, Jacques est encore le premier « évêque » de Jérusalem dans les écrits du cycle sur l'invention de la sainte Croix[26].

Un autre schéma est également proposé[27]. Après la mort de Jésus, Pierre, Jacques et l'apôtre Jean auraient exercé une direction collégiale sous la suprématie de Pierre, jusqu'à l'arrestation de ce dernier[28]. Après son évasion, Pierre « s'étant mis en route vers une autre destination (Ac 12, 17) »[28], Jacques l'aurait remplacé « non seulement comme chef de la communauté de Jérusalem, mais aussi comme autorité suprême du mouvement chrétien[29] »[30].

Au IIe siècle, indépendamment d'Hégésippe, Clément d'Alexandrie indique que « après l'ascension du Sauveur » Pierre, Jacques et Jean « ne se disputèrent pas pour cet honneur mais qu'ils choisirent Jacques le Juste comme premier évêque de Jérusalem[31] ». « Eusèbe écrivant plus d'un siècle après Hégésippe et Clément, considérait également que Jacques avait été le premier évêque de Jérusalem[31]. » « Plusieurs traditions provenant de mouvements chrétiens forts différents présentent Jacques comme le premier chef de l'Église de Jérusalem[32]. » Il en est de même dans toutes les listes ecclésiastiques. Les deux Apocalypses de Jacques retrouvées à Nag Hammadi[33], l'Évangile selon Thomas et celui des Hébreux font de Jacques le successeur que Jésus désigne lui-même[32]. « La Doctrine d'Addaïe (32) le dit « administrateur de l'église de Jérusalem » jouissant d'un rôle de coordinateur de l'activité apostolique[23]. »

Pour (en)John Painter, depuis que les textes retrouvés à Qumrân « ont fait connaître l'existence d'un mebaqqer (= intendant) dans les institutions communautaires esséniennes, le soupçon d'anachronisme pesant sur le titre d'évêque (épiskopos = intendant)[Note 1] attribué à Jacques devrait sans doute être nuancé, car épiskopos = mebaqqer[34]. » Cependant, le lien entre les Esséniens et l'Église primitive n'est pas établi clairement.

Son prestige dans l'Église primitive

Dès l'Église chrétienne, Jacques a joui d'une réputation considérable[22]. Les traditions transmises par Hégésippe de Jérusalem « soulignent la très grande piété de Jacques et sa prééminence dans l'Église primitive[11] ». Selon lui, il « aurait été sanctifié dès le sein de sa mère[11] » et il le présente comme un nazir à vie, assurant les fonctions de grand prêtre puisqu'il entrait seul dans le Saint des saints (ce qui indique qu'il était Lévite) et passant ses jours dans le Temple de Jérusalem à intercéder pour son peuple[25].

Toutefois, la critique estime en général qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre ces descriptions édifiantes[35], en se rappelant toutefois « que par sa mère Marie, cousine d'Élisabeth et de Zacharie, Jacques était donc de famille sacerdotale[35] ». « La figure de Jacques a été diversement interprétée, aussi bien par les chrétiens d'origine juive que d'origine polythéiste. On la retrouve dans des écrits nazaréens ou ébionites, mais aussi dans des écrits gnostiques de Nag Hammadi — ce qui montre son emploi polysémique[36]. »

Son relatif oubli dans la dévotion chrétienne

Identifié à Jacques le Mineur, Jacques est même nettement distancé dans la dévotion des chrétiens par son homonyme, Jacques fils de Zébédée, « rehaussé du qualificatif de Majeur[37] ». L'occultation de son personnage en Occident a donc été favorisée par la promotion de Jacques, « le Majeur », dont le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle s'est développé à partir du Xe siècle et a connu une grande vogue durant tout le Moyen Âge. Même l'appellation de « Mineur », par opposition à celle de Jacques le Majeur vise à minorer son rôle, alors que dans les évangiles, le fils de Marie Jacobé, la femme de Clopas, est appelé « Jacques le petit » et pas Jacques le Mineur.

L'extrême pauvreté de son iconographie est le meilleur indice de l'oubli dans lequel est tombé ce personnage si célèbre dans les premiers siècles du christianisme[37]. Pour le théologien chrétien Burnett Hillman Streeter, « c'est une des ironies de l'histoire que son nom n'apparaisse pas dans le calendrier des saints de l'Église d'Occident, du fait de son identification erronée avec Jacques le Mineur[38] ». Pierre-Antoine Bernheim estime que de nombreuses questions se posent lorsque l'on compare les sources antiques qui parlent de Jacques et ce que la tradition chrétienne d'aujourd'hui en dit. Pour lui, la principale d'entre elles est : « comment expliquer l'oubli dans lequel est tombé Jacques dans la tradition chrétienne ? »[39].

« Inconnu du grand public, parfois confondu avec le fils de Zébédée, le « frère » du Seigneur, n'est certainement pas ignoré des exégètes et historiens[37] » qu'ils soient chrétiens ou non. Depuis les années 1960, « Jacques et les Judéo-chrétiens suscitent un engouement croissant dans les milieux académiques[37] ». Cela participe du mouvement qui vise à mieux rendre compte de la totale intégration de Jésus et du mouvement qu'il a créé dans le judaïsme de son temps, comme il en est des douze apôtres, des septante disciples et même de Paul de Tarse.

Le concile de Jérusalem

Lors du concile de Jérusalem, l'observance de la Torah par les chrétiens d'origine polythéiste est examinée[40]. Selon Simon Claude Mimouni, « la question de la circoncision, notamment, est posée par des pharisiens devenus chrétiens. Elle est examinée par les apôtres et les anciens (presbytres) en présence de la communauté. Elle est résolue par Pierre qui adopte le principe suivant : Dieu ayant purifié le cœur des païens par la croyance en la messianité de Jésus, il ne faut plus leur imposer le « joug » de la Torah. Jacques accepte la proposition de Pierre[41] - [S 1]. »

Pour Mimouni, le concile de Jérusalem est, avec le conflit d'Antioche, l'un des « deux premiers épisodes connus de la longue saga de l'opposition, qui s'est développée à l'intérieur même du mouvement des disciples de Jésus, entre deux tendances : l'une maximalisant la portée de l'observance de la Torah, avec Jacques et Pierre comme figures principales, et l'autre la valeur de la croyance au Messie, avec Paul essentiellement – les autres péripéties ont été conservées dans les lettres de Paul en Ph 3 et en 2Co 10-13[42] ». Paul de Tarse rapporte de façon détaillée ce conflit dans une lettre écrite aux communautés de Galatie, dans les années 54-55[40].

Jacques s'inquiète des problèmes pratiques qui naissent dans les communautés[41] où coexistent des « adeptes de la Voie » (« juifs ») et ce que l'on pourrait appeler des « adeptes de Chrestos » d'origine polythéiste.

La dernière rencontre de Jacques le Juste et de Paul à Jérusalem

Dans les Actes des Apôtres[S 2], il est rapporté que, lors de son dernier séjour à Jérusalem, Paul a été accueilli très froidement par Jacques le Juste, le chef de la communauté, et les anciens. Ceux-ci lui font savoir que, selon des rumeurs, il a enseigné aux juifs de la diaspora l'« apostasie » vis-à-vis de Moïse, c'est-à-dire l'abandon des coutumes ancestrales[43] et notamment de la circoncision (brit milah) de leurs enfants - une « rumeur » confirmée par le contenu de ses épîtres, telles qu'elles figurent dans le Nouveau Testament. Jacques et les anciens suggèrent à Paul un expédient qui doit montrer aux fidèles son attachement à la Loi juive, puis lui citent les clauses du « décret apostolique » émis pour les chrétiens d'origine païenne, que Paul n'a pas remplies[44].

Un mouvement de contestation houleux, soulevé par des juifs d'Asie, entraîne l'arrestation de Paul alors qu'il se trouve dans le Temple de Jérusalem[S 3] - [7]. « Apparemment, Jacques et les anciens ne font rien pour lui venir en aide, ni pour lui éviter son transfert à Césarée puis à Rome[7]. » Cet incident montre un certain durcissement du groupe de Jacques le Juste en matière d'observance[7], probablement lié à la crise provoquée par les zélotes, qui aboutira, en 66, « à une révolte armée des Juifs contre les Romains[7] ».

Son exécution

.jpg.webp)

Jacques fut condamné, jeté du haut du Temple, lapidé puis assommé à mort en 61/62[18] sur ordre du grand-prêtre Hanan ben Hanan (le beau-frère de Joseph Caïphe) « pendant la période d'anarchie qui a régné à Jérusalem après la mort du procurateur romain Festus (60 – 62) et avant l'arrivée de son successeur Albinus (62 – 64)[7] ». Elle intervient, alors que depuis plusieurs années, « la Palestine s'enfonçait inexorablement dans le chaos et l'anarchie[45] ».

La mise à mort de Jacques est mentionnée[S 4] par de nombreuses sources chrétiennes, transmises par Eusèbe de Césarée[S 5] ou indépendantes de lui[7] ». Pour Pierre-Antoine Bernheim, « Il est possible que Jacques, en tant qu'autorité suprême de l'Église, ait été tenu pour responsable des transgressions de la Loi dont Paul fut accusé[46] ».

« Ananius, qui appartient au courant sadducéen, a sans doute pensé rendre service à Rome en supprimant Jacques, car il a dû estimer qu'il est alors sous influence des Zélotes — son initiative a été mal appréciée, et lui a valu d'être destitué de sa charge de grand-prêtre[36] » à la demande du nouveau procurateur romain sitôt entré en fonction[36]. Le témoignage d'Hégésippe indique que Jacques a été enterré à l'endroit même où il est mort, après avoir été précipité du pinacle du Temple et achevé à coups de bâton. En effet, si cette exécution provoque le renvoi d'un grand-prêtre aussi puissant qu'Anan, appartenant à une famille qui compta huit grands-prêtres en 60 ans et qui venait à peine d'être nommé, cela ne signifie-t-il pas que Jacques était un personnage important, bénéficiant d'alliés puissants à Jérusalem[47] ?

« La mise à mort de Jacques montre en tout cas l'influence du mouvement nazaréen (désignant l'Église primitive, notamment à Jérusalem) à cette époque, et sa perception comme un danger par les autorités juives du Temple de Jérusalem, d'obédience saducéenne[36]. »

Simon Claude Mimouni pointe, lui, des contradictions dans les témoignages relatifs à la mise à mort de Jacques : « Le témoignage d'Hégésippe pose quelques problèmes d'ordre historique, certains détails apparaissent exacts et d'autres inexacts. Parmi les exactitudes, on peut souligner que, d'après le droit pénal judéen, on précipite, en effet, les condamnés d'une certaine hauteur avant de les achever par la lapidation, sauf dans le cas des prêtres qui sont exécutés par un coup de bâton. Parmi les inexactitudes historiques, on peut relever qu'une exécution dans le temple et une tombe au lieu même du supplice sont d'une criante invraisemblance, si ce n'est qu'à cause du risque de souillure que la mort entraîne (…). »[48] Il poursuit son analyse en pointant que « Jacques a été lapidé, puis achevé avec un coup de bâton. [...] Certains détails de la mise à mort de Jacques dans le récit d'Hégésippe - et aussi celui de Clément - pourraient renvoyer au procédé d'exécution réservé spécifiquement aux membres de la classe sacerdotale : on sait en effet que les sacrificateurs ayant servi en état de souillure sont condamnés à avoir le crâne brisé d'un coup de bâton (M Sanhedrin IX, 6 ; T Kelim I, 6 ; TB Sanhedrin 81b). Comme le récit d'Hégésippe sur la vie de Jacques, son récit sur la mort contient aussi des traces d'une éventuelle appartenance de Jacques à la classe des prêtres, notamment le procédé employé lors de son exécution »[48].

En examinant le procès qui a précédé la condamnation à mort de Jacques vers l'an 62, Mimouni formule d'ailleurs l'hypothèse que Jacques appartiendrait à la classe sacerdotale des Réchabites : « Au sujet de l'intervention d'un prêtre "des fils de Réchab, fils des Réchabites, auxquels Jérémie le prophète a rendu témoignage", en faveur de Jacques, qui est propre à Hégésippe de Jérusalem (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique II, 23, 17), remarquons seulement que ce détail ne peut provenir que d'une source judéo-chrétienne qui est encore proche des événements relatés. ». Mimouni ajoute que « la possible appartenance de Jacques aux Réchabites, du moins d'après le témoignage d'Hégésippe qui toutefois ne le dit pas clairement, pourrait-être un indice de cette appartenance sacerdotale, car ce groupe aux anciens préceptes ascétiques a toujours été composé essentiellement de prêtres. L'action de Jésus contre le Temple n'est pas étrangère non plus à une possible appartenance de la famille aux Réchabites qui ont toujours été très critiques à l'égard du sanctuaire, de ses sacrifices et de son sacerdoce - ce sont les traditionalistes de l'époque, prônant la fidélité aux traditions ancestrales et refusant la culture urbaine pour une vie ascétique. »

(en)Daniel J. Lasker, professeur à l'université Ben-Gourion du Néguev, rapporte dans un article de l'Encyclopedia Judaica[49] que, selon la Mishnah, les sacerdotaux réchabites « enfants de Jonadab fils de Réchab », qui refusaient de consommer les boissons fermentées et le de vin, officiaient à l'époque du second Temple de Jérusalem où ils apportaient, une fois l'an à une date précise, du bois sur le maître autel. Lasker estime que, s'ils pouvaient descendre des Réchabites nomades vivant sous des tentes, on ne peut considérer qu'ils constituaient un groupe à part entière. Sacrificateurs « buveurs d'eau », ils sont avant tout représentatifs du fait qu'il existait à l'époque du second Temple des groupes abstinents refusant de consommer des boissons fermentées. Pour Lasker, la terminologie qui les identifie comme descendants des Réchabites d'avant l'Exode pourrait bien n'être que typologique plutôt que réellement généalogique.

Historique du débat sur l'identification de Jacques le juste

Dans les premiers siècles

Comme rapporté ci-dessus dans le chapitre « Frère » de Jésus, les textes chrétiens qui appellent Jacques « frère du Seigneur » ou « frère de Jésus » sont extrêmement nombreux dans les tout premiers siècles de notre ère. La fraternité biologique fut notamment la position d'Hégésippe (IIe siècle), de Tertullien (mort en 225) et de Bonose (mort vers 400)[50]. Mais « à partir du Ve siècle, point de vue qui a été vite considéré comme une hérésie et n'est plus du tout soutenu[50]. »

Au milieu du IIe siècle, dans le Protévangile de Jacques, apparaît toutefois pour la première fois une tradition dans laquelle Jacques et ses frères étaient issus d'un premier mariage de Joseph[51], Jésus étant né de sa mère Marie alors que celle-ci était vierge[52]. Le fait d'avoir successivement deux femmes n'est pas impossible dans la société juive de l'époque. Cela ne concorde pas avec la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie[52]. C'est en tout cas dans ce sens orthodoxe que vont l'interpréter les Pères de l'Église. Cette doctrine a été qualifiée d'« épiphanienne », car elle a été vigoureusement défendue par Épiphane de Salamine dans l'(en)Ancoratus[53]. Elle devint très populaire « en raison de la valorisation croissante de la chasteté dans la piété chrétienne[52] ». Origène (IIIe siècle), un de ses plus célèbres partisans, va dans le même sens : « Je pense qu'il est raisonnable que, de même que Jésus donna le premier exemple de chasteté chez les hommes, Marie le soit chez les femmes »[52].

À la fin du IVe siècle, Jérôme de Stridon confirme l'interprétation de « frères de Jésus », non pas comme des frères, mais comme des cousins de Jésus.

La proposition de Jérôme

Vers 380, le théologien chrétien Helvidius publie un livre dans lequel il soutient, preuves scripturaires à l'appui, que Jacques et ses frères étaient des fils de Joseph et de Marie[52]. Pour réfuter cet avis, Jérôme de Stridon lui répond quelques années plus tard[54]. Nous ne connaissons que cette réponse, le texte d'Helvidius étant perdu. Pour Jérôme, le Christ venu, d'après lui, enseigner la virginité, ne pouvait avoir été élevé que par des vierges. Il propose donc à cette occasion une nouvelle théorie qui préservait la virginité de Joseph, en faisant de Jacques et de ses frères des cousins germains de Jésus. Pour ce faire, il se saisit d'une des affirmations d'Helvidius qui, visiblement embarrassé par le fait que les évangiles synoptiques ne mentionnent pas la mère de Jésus parmi les trois Marie qui se trouvaient au pied de la croix de Jésus, semblait l'identifier à la femme appelée « Marie la mère de Jacques le Mineur et de Joset ». Dans sa réponse, Jérôme affirme que cette Marie n'est pas la mère de Jésus, mais une de ses demi-sœurs mariées non avec Joseph, mais avec son frère appelé Clopas[55]. En revanche, il suit le théologien Helvidius quand il identifie Jacques le Mineur avec « Jacques le frère du Seigneur ». Pour ce faire, il propose de voir dans le mot Alphée, qui suit le nom de Jacques dans la liste des apôtres, un autre nom pour Clopas. Il semble qu'une telle proposition n'avait jamais été faite avant cet échange d'arguments. « Jacques frère du Seigneur » n'est nulle part qualifié de « Petit » ou de « Mineur », ni dans le Nouveau Testament, ni dans les textes déclarés apocryphes, ni dans les traditions les plus anciennes[56] et pendant plusieurs siècles. De plus, le témoignage d'Hégésippe exclut la possibilité que Clopas ait été le père de Jacques, puisqu'il indique explicitement que celui qui succède à Jacques est « le fils de son oncle, Siméon, fils de Clopas[Note 2] »[56].

Bernheim note toutefois que Jérôme « ne défend pas avec acharnement l'identification de Marie de Clopas avec Marie, la mère de Jacques et de Joset. L'important selon lui, est de distinguer cette Marie de la mère de Jésus[57]. » D'ailleurs, trente ans plus tard, dans sa Lettre à Hebidia, « Jérôme admettra que Marie de Clopas et la mère de Jacques et de Joset sont deux personnes différentes, bien que, écrit-il certains les identifient[57]. »

Les exégètes ultérieurs n'ont plus les mêmes doutes ; c'est avec enthousiasme qu'ils adoptent son interprétation, au regard de la croyance de la virginité perpétuelle de Marie[58]. Celle-ci était devenue fondamentale dans l'Église depuis 374, dans le Symbole d'Epiphane qui développe le Symbole de Nicée[59] (réaffirmée au Deuxième concile de Constantinople en 553)[58]. Des variantes sont toutefois proposées afin de tenter de résoudre certaines contradictions, sans remettre en cause la proposition qui dit que Jacques et ses frères étaient en réalité des cousins de Jésus[57]. De plus, beaucoup d'auteurs ont abandonné dans les siècles suivants l'identification entre « Jacques d'Alphée » et le « frère du Seigneur »[57]. Déjà fortement minoré, Jacques a alors perdu sa qualité d'apôtre, membre du groupe des douze.

L'apôtre Jacques d'Alphée

L'identification de Jacques le Juste « frère » de Jésus à l'apôtre Jacques d'Alphée est discutée autour de plusieurs arguments :

- Dans son épître aux Galates (1, 19)[60], Paul de Tarse déclare que lors de sa première visite à Jérusalem, il passa quinze jours avec Pierre et qu'il ne vit « pas d'autres apôtres si ce n'est/seulement Jacques le frère du Seigneur[S 6] - [61]. » Deux interprétations sont possibles, selon la traduction retenue : selon la première, « le frère du Seigneur » et l'apôtre Jacques d'Alphée sont le même personnage, et cette phrase montre que Jacques le Juste était un des douze apôtres[62]. Selon la seconde, les personnages sont au contraire distingués. Toutefois, ce « passage est fort ambigu[62] » selon certains exégètes, Paul de Tarse parlant souvent d'apôtre au sens large, attribuant ce titre à Barnabé et le revendiquant pour lui-même, alors que cela semble lui être contesté. Des historiens estiment donc qu'on ne peut rien conclure à l'aide de cette phrase.

- Clément d'Alexandrie donne à Jacques le Juste le titre d'apôtre en le citant le premier avec Jean et Pierre en les distinguant des autres « apôtres » membre du groupe des soixante-dix disciples dont Barnabé aurait été membre sans être un membre du groupe des douze[63]. À l'époque de Clément, il n'y a toujours que deux Jacques, tous deux apôtres, ainsi qu'il l'écrit : « Il y avait deux Jacques : le Juste jeté par-dessus le parapet [du Temple] et battu à mort avec un bâton du fouleur, et celui qui fut décapité (Jacques de Zébédée cf. Ac 12,2)[64]. »

- Dans les nombreux textes chrétiens qui relatent comment les pays à évangéliser ont été répartis entre les douze apôtres, tous reçoivent des pays éloignés, seul Jacques d'Alphée reçoit le territoire de la région Palestine. Or, cela correspond à la fonction et à l'action de Jacques le Juste, « évêque[Note 1] » de Jérusalem, qui n'est jamais décrit comme exerçant une mission d'évangélisation à l'étranger.

- Quelles que soient les nombreuses sources chrétiennes qui parlent des apôtres Jacques et Matthieu (Lévi Alphée) — tous deux distingués par le qualificatif "d'Alphée" —, il n'y a aucune indication que ces deux personnages aient été frères[65]. Pour Robert Eisenman, Ἁλφαίου pourrait être une forme grecque par laquelle on désignait le fils qui dans les familles pieuses était consacré à Dieu dès sa naissance[65]. Jacques et Lévi d'Alphée auraient ainsi été consacrés à Dieu, c'est-à-dire qu'ils auraient été des nazir à vie, ce qui correspond à la description qu'Hégésippe fait de « Jacques, le « frère » du Seigneur »[65] puisqu'il le présente comme un nazir à vie, assurant les fonctions de grand-prêtre qui entrait seul dans le Saint des saints et passant ses jours dans le Temple de Jérusalem à intercéder pour son peuple[25]. Ce point de vue ne fait toutefois pas consensus et bon nombre d'exégètes considèrent que Jacques d'Alphée veut en fait dire Jacques [fils d']Alphée qui serait un synonyme de Clopas, comme le soutenait Jérôme de Stridon.

Selon le Dictionnaire Jésus, le fait que Jacques, apparenté à Marie et appartenant comme elle à la tribu de Levy, ait été choisi en quelque sorte comme successeur de Jésus, en tant que chef de la communauté chrétienne, présente un paradoxe, puisque Jésus était par Joseph descendant de David. En effet, le passage des Nombres 27, 8,9 régissant les héritages, aurait dû privilégier le côté paternel, conduisant alors à choisir un parent de Joseph, et non de Marie, pour succéder à la souveraineté de Jésus[Note 3]. C'est pourquoi, le Dictionnaire voit, dans ce choix privilégiant la parenté de Marie relativement à celle de Joseph, un reflet de ce que les premiers chrétiens auraient tenu à prendre en compte la place essentielle de Marie, relative à celle de Joseph, dans la parenté de Jésus[66].

L'épître de Jacques

L'auteur de cette épître faisant partie du Nouveau Testament se présente comme « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ ». La critique estime que ce texte est pseudépigraphe, probablement rédigé par un « chrétien cultivé d'origine païenne de la deuxième ou de la troisième génération chrétienne », le texte datant de la fin du Ier siècle ou du premier tiers du IIe siècle[67] .

Jacob l'hérétique

Dans le Talmud, un personnage appelé Jacob le min (Jacques l'hérétique) ou Jacob de Kfar Sikhnaya (un village) est identifié par plusieurs auteurs, dont Robert Eisenman, comme étant Jacques le Juste[68]. Il est tour à tour présenté comme un guérisseur et un missionnaire qui agit au nom de Jésus de Nazareth[69], mais aussi comme un polémiste[70]. « Dans un cas comme dans l'autre, il ne fait que se conduire comme un missionnaire chrétien utilisant toutes ses capacités[70]. » Le fait que Jésus ait donné autorité à ses disciples pour soigner les maladies et que ses premiers disciples ont guéri des malades en son nom est en effet bien connu[71].

Mis à part Jacob de Kfar Sikhnaya, les personnages qui s'affrontent dans ces passages parallèles du Talmud « sont assez connus : rabbi Elazar ben Dama est le neveu de rabbi Ishmaël, un contemporain de rabbi Aqiba[72]. » Rabbi Eliézer ben Hyrcanos « est un personnage très connu dans la littérature rabbinique[73]. » C'est un élève de rabbi Yoḥanan ben Zakkaï (mort vers 75), il aurait donc pu connaître Jacques « frère du Seigneur » (mort en 61-62[18]), « puisqu'il était encore jeune lors de la révolte de 66-73[74]. » Sa comparution devant la justice romaine pourrait s'être déroulée sous le règne de Trajan (98-117)[74] ou lors de la répression ayant eu lieu sous Domitien[75] (vers 95). Toutefois, Simon Claude Mimouni tout comme François Blanchetière estiment qu'on « doit se résoudre à laisser [Jacob l'hérétique] dans un certain anonymat[76] » car « l'identifier à « Jacques frère du Seigneur » est sans doute trop déduire de prémices imprécises[77]. »

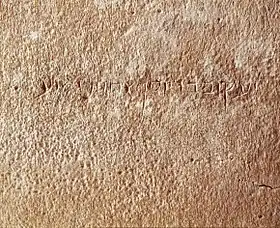

L'ossuaire de Silwan

En octobre 2002, l'épigraphiste français André Lemaire rend public l'existence d’un ossuaire en calcaire du premier siècle de notre ère, qui selon lui, avait probablement contenu les ossements de Jacques (Yaakov), frère de Jésus (Yeshua)[78] - [79], ce malgré le fait que ces prénoms étaient très répandus en Palestine au premier siècle de notre ère[Note 4] et que la probabilité est donc forte qu'il puisse s'agir d'homonymes.

Après une longue controverse judiciaire, le tribunal a conclu en 2012 : « Il n’a pas été prouvé de quelque manière que ce soit que les mots « le frère de Jésus » se réfèrent nécessairement au Jésus qui apparaît dans les écrits chrétiens. » Il ajoute que rien ne prouve nécessairement son authenticité[80].

L’Autorité israélienne des antiquités et plusieurs érudits soutiennent même qu'il s'agit d'un faux, de fabrication récente, et l'ossuaire de Silwan n’est généralement pas cité par les spécialistes du Jésus historique[81].

Simon Claude Mimouni consacre plusieurs pages à ce « dossier archéologique ou épigraphique » qui « reste désespérément marqué par le doute » et où « rien ne permet de trancher »[82].

Culte

- Pendant des siècles, l’Église catholique a honoré l'apôtre Jacques en même temps que l’apôtre Philippe, le , jour anniversaire du transfert des reliques de ces deux saints à la basilique des Saints-Apôtres de Rome. En 1956, le pape Pie XII déplaça cette fête commune au ; dans le nouveau calendrier romain, elle est à présent fixée au .

- L'apôtre Jacques le Mineur est fêté à deux reprises par l’Église orthodoxe, le et le [Note 5].

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre-Antoine Bernheim, Jacques, Frère de Jésus, éd. Noêsis, 1996, (ISBN 9782911606052) (depuis publié en Poche, (ISBN 978-2226142696))

- François Blanchetière, Enquête sur les racines juives du mouvement chrétien, Éditions du Cerf, , 586 p. (ISBN 978-2-204-06215-2).

- Simon Claude Mimouni, La tradition des évêques chrétiens d'origine juive de Jérusalem, in Studia patristica vol. XL, publié par Frances Margaret Young, Mark J. Edwards, Paul M. Parvis, Éditions Peeters, .

- Simon Claude Mimouni, Les Chrétiens d'origine juive dans l'Antiquité, Paris, Albin Michel, , 261 p. (ISBN 2-226-15441-8).

- Simon Claude Mimouni, Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth : et l'histoire de la communauté nazoréenne-chrétienne de Jérusalem du Ier au IVe siècle, Montrouge, Bayard, , 615 p. (ISBN 978-2-227-48701-7).

- Paul-Hubert Poirier, Jacques, le frère de Jésus, dans trois livres récents, in Laval théologique et philosophique, vol. 56, no 3, 2000, p. 531-541 en ligne.

- Jeffrey J. Butz, Le Frère de Jésus et les enseignements perdus du christianisme. Éditions Exclusif, 2006, (OCLC 145849082).

- Jonathan Bourgel, D'une identité à l'autre ? : la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem : 66 - 135, Paris, Éditions du Cerf, 2015.

- Jonathan Bourgel, "Jacques le Juste, un Oblias parmi d'autres", New Testament Studies 59 (2013), p. 222-246.

- André Lemaire, Jacques et les chrétiens de Jérusalem in Les premiers temps de l'Église, coll. « Folio histoire », Éditions Gallimard, 2004.

- Wilhelm Pratscher, Der Herrenbruder Jakobus und die Jakobustraditionen: FRLANT 139 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987).

- Richard Bauckham: The relatives of Jesus ; James: Wisdom of James, disciple of Jesus the sage. New Testament Readings (London/New York: Éditions Routledge, 1999).

- (en)John Painter, Just James. Columbia: Université de Caroline du Sud, 1997 Hershel Shanks and Ben Witherington, The Brother of Jesus. New York: HarperSanFrancisco, 2003.

Notes et références

Notes

- Il n'y a pas lieu de donner au terme episkopos (surveillant), utilisé dans les listes ecclésiastiques, un sens trop précis pour l'époque considérée. Sa compréhension avec le sens d'évêque est anachronique. Il faut le comprendre avec le sens qu'il a dans certaines lettres de Paul de Tarse (1 Tm 3, 2 ; Tt 1,7) ; « c'est donc l'intendant d'une communauté agissant seul ou en collège. » La critique estime généralement que la charge d'episkopos dans les communautés chrétiennes a dû correspondre à celle du mebaqer (inspecteur) pour le mouvement du Yahad — souvent identifié aux Esséniens — décrit dans certains Manuscrits de la mer Morte. Celui-ci « veille aussi par des inspections périodiques à la réalisation de l'idéal communautaire. » cf. Mimouni 2006, p. 454-455.

- Hégésippe écrit : « Après que Jacques le Juste eut rendu son témoignage [mourut] comme le Seigneur et pour la même doctrine, le fils de son oncle, Siméon, fils de Clopas, fut établi évêque : tous le préférèrent comme deuxième [évêque] parce qu'il était cousin du Seigneur. », cité dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée IV, 22, 4.

- La généalogie de Joseph remontant au roi David est citée par Marc et Matthieu ; celle de Marie par Luc.

- Les archéologues ont mis au jour 71 tombes de personnages appelés Yeshua (Jésus) datant de la période de la mort de Jésus. Le nom apparait 30 fois dans l’Ancien Testament, en référence à quatre personnages distincts, et la version longue du nom, Yehoshua, apparaît encore quelques centaines de fois. Voir Brian Palmer, « Le prénom «Jésus» était-il commun au début du premier siècle? », sur http://www.slate.fr/, (consulté le ).

- (el) Ιάκωβος ο αδελφόθεος (Jacques, frère de Dieu), sur http://el.orthodoxwiki.org.

Sources antiques

- Ac 15. 13-21 Ac 15. 13-21.

- Ac 21. 17-26.

- Ac 21. 27-36.

- Flavius Josèphe, Antiquités judaïques XX, § 197-203.

- Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, II, 1, 4-5 ; [témoignage originaire de Clément d'Alexandrie ; II, 23, 4-18, témoignage originaire d'Hégésippe (œuvre perdue)].

- Nouveau Testament, Ga 1. 19.

Références

- Voir ci-dessous au chapitre « Frère de Jésus ? ».

- Paul-Hubert Poirier, « Jacques, le frère de Jésus, dans trois livres récents », Laval théologique et philosophique, vol. 56, no 3, , p. 531-541 (lire en ligne).

- André Benoit, « Les personnages de l'Évangile nommés Jacques », in Pierre Geoltrain (dir.), Aux origines du christianisme, coll. « Folio histoire », 2000 (ISBN 978-2-07-041114-6), p. 246-250.

- François Vouga, « L'Épître de Jacques », in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008 (ISBN 978-2-8309-1289-0), p. 438-440.

- Bernheim 2003, p. 14.

- Bernheim 2003, p. 17.

- Mimouni 2004, p. 137.

- Blanchetière 2001, p. 197.

- Blanchetière 2001, p. 198.

- Enrico Norelli, Marie des apocryphes : Enquête sur la mère de Jésus dans le christianisme antique, éd. Labor & Fides, 2009, p. 47-48.

- Bernheim 2003, p. 16.

- Blanchetière 2001, p. 257.

- Mimouni 2006, p. 448.

- Michel Quesnel et Philippe Gruson, La Bible et sa culture, Desclée De Brouwer, , 1184 p. (ISBN 978-2-220-09596-7, lire en ligne).

- André Paul, « Frères de Jésus », sur le site de l'Encyclopedia Universalis (consulté le ).

- (en) Philip Schaff: History of the Christian Church, chapter 4, § 27.

- Bernheim 2003, p. 105.

- Mimouni 2006, p. 455.

- Mimouni 2006, p. 448-451.

- (en) Eusèbe de Césarée, Church History Book II Chapter 1 : 3-4, www.newadvent.org (lire en ligne).

- Simon-Claude Mimouni, Jacques le Juste, Frère de Jésus de Nazareth, Paris, Bayard, 612 p.

- Bernheim 2003, p. 15.

- Blanchetière 2001, p. 215.

- (en) « Ante-Nicene Fathers: The Same Hippolytus on the Seventy Apostles », Wm. B. Eerdmans Publishing Company (consulté le ).

- Blanchetière 2001, p. 195.

- Mimouni 2006, p. 451.

- Bernheim 2003, p. 252.

- Blanchetière 2001, p. 196.

- Bernheim 2003, p. 253.

- Ce schéma a été défendu par de nombreux savants protestants dont Oscar Cullmann, Maurice Goguel, Étienne Trocmé, Martin Hengel et Christian Grappe, cf. Pierre-Antoine Bernheim, op. cit., p. 253.

- Bernheim 2003, p. 287.

- Bernheim 2003, p. 286.

- Eisenman 2012 vol. I, p. 385.

- Mimouni 2015, p. 95-96.

- Blanchetière 2001, p. 195-196.

- Mimouni 2004, p. 138.

- Bernheim 2003, p. 18.

- Burnett Hillman Streeter, The Primitive Church, Londres, Mac-Millan, 1929, p. 39, cité par Pierre-Antoine Bernheim, op. cit., p. 18.

- Bernheim 2003, p. 20.

- Mimouni 2004, p. 134.

- Mimouni 2004, p. 134-135.

- Mimouni 2004, p. 133-134.

- Bernheim 2003, p. 336.

- Mimouni 2004, p. 136.

- Bernheim 2003, p. 324.

- Bernheim 2003, p. 337.

- Bernheim 2003, p. 13.

- Claude Simon Mimouni, Jacques le Juste, frère de Jésus, Paris, Bayard, , 615 p. (ISBN 9782747061407, lire en ligne), in Chapitre IV - La figure de Jacques dans l'histoire et dans la tradition, section IV. La mort de Jacques le Juste.

- (en) Daniel J. Lasker, Rechabites, Jerusalem, Keter, (lire en ligne), Vol. 13, cols. 1609 à 1612.

- Bernheim 2003, p. 27.

- Bernheim 2003, p. 28.

- Bernheim 2003, p. 34.

- Ancoratus, chap. 60.

- Bernheim 2003, p. 35.

- Cf. Eusèbe de Césarée (Hist. eccl. 3, 11) qui cite Hégésippe : « Tous, d'une seule pensée, décidèrent que Siméon, fils de Clopas, qui est mentionné dans le livre de l'Évangile, était digne du siège de cette Église : il était, dit-on, cousin du Sauveur. Hégésippe raconte en effet que Clopas était le frère de Joseph. »

- Bernheim 2003, p. 43.

- Bernheim 2003, p. 38.

- Bernheim 2003, p. 23.

- Bernheim 2003, p. 23-24.

- Bernheim 2003, p. 36.

- Bernheim 2003, p. 36 et 39.

- Bernheim 2003, p. 39.

- Eisenman 2012 vol. I, p. 66.

- Clément d’Alexandrie, Hypotypos, VII ; cité par Reza Aslan, Le Zélote, § 15 : Le Juste.

- Eisenman 2012 The Key to Unlocking, p. 77-81.

- Ecole Biblique de Jérusalem, Dictionnaire Jésus, Paris, Laffont, , 1274 p., p. 504-507.

- François Vouga, « L'Épître de Jacques », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Genève, Labor et Fides, (ISBN 978-2-8309-1289-0), p. 438-440

- Blanchetière 2001, p. 199.

- Mimouni 2004, p. 117.

- Mimouni 2004, p. 103.

- Mimouni 2004, p. 107.

- Mimouni 2004, p. 105.

- Mimouni 2004, p. 114-115.

- Blanchetière 2001, p. 200.

- Mimouni 2004, p. 115.

- Mimouni 2004, p. 102.

- Blanchetière 2001, p. 201.

- Bernheim 2003, p. 7.

- (en-US) John Noble Wilford, « 'Jesus' Inscription on Stone May Be Earliest Ever Found », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- « Oded Golan is not guilty of forgery. So is the "James ossuary" for real ? », The Times of Israel, 14 mars 2012.

- « The James ossuary : Bullet point synopsis about a probable modern forgery », Rollston Epigraphy, 22 mars 2015.

- Simon Claude Mimouni, Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth : et l'histoire de la communauté nazoréenne-chrétienne de Jérusalem du Ier au IVe siècle, Montrouge, Bayard, , 615 p. (ISBN 978-2-227-48701-7), p. 265.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Ressource relative à la religion :

- (en) GCatholic.org

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Catéchèse de Benoit XVI

- Bernheim 2003, p. 285.

Vidéos

- Jacques, frère de Jésus L'Origine du christianisme (2/10), (Gérard Mordillat et Jérôme Prieur)

- Jacques le Juste, frère de Jésus : interview de Simon Claude Mimouni par Le monde de la Bible

- Jacques de Jérusalem : interview de Simon Claude Mimouni et Madeleine Scopello par Régis Burnet sur Ktotv