Évangile selon Marc

L'Évangile selon Marc (Τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον) forme, avec les trois autres évangiles, le cœur du Nouveau Testament, la partie la plus récente de la Bible chrétienne. Le deuxième (par sa place) des quatre Évangiles canoniques est aussi le plus bref et probablement le plus ancien ; c'est l'un des trois « Évangiles synoptiques ».

| Marc | |

Première page de l'Évangile selon Marc par Sargis Pitsak, XIVe siècle. | |

| Auteur traditionnel | Marc |

|---|---|

| Datation historique | vers 60–75, probablement après 65[1] |

| Plus ancien manuscrit | 45 (IIIe siècle), codex Vaticanus (IVe siècle) |

| Nombre de chapitres | 16 |

| Canon biblique | Évangiles |

La tradition chrétienne attribue sa rédaction à Marc, identifié au Marc compagnon de Paul puis de Pierre, personnage mentionné par le Nouveau Testament, spécialement les Actes des Apôtres et les épîtres de Paul et de Pierre.

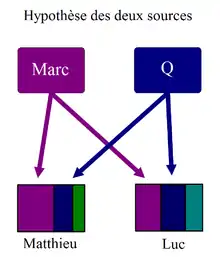

Son antériorité par rapport aux deux autres synoptiques (Matthieu et Luc) est aujourd'hui admise par le consensus historien, tout comme son utilisation par Matthieu et Luc, dont il constitue l'une des deux sources principales.

Rédaction et origine

Auteur et langue de rédaction

À l'instar des trois autres évangiles canoniques, l'évangile selon Marc a été écrit en grec de la koinè[2].

Le plus court des quatre évangiles est laissé anonyme par son auteur qui n'explicite aucune intention à son récit[2], qui est a déduire par le lecteur[3]. Le texte n’emploie jamais de première personne du singulier qui n'est suggérée qu'une fois dans une apostrophe en Mc, 13-14 (« que le lecteur comprenne »)[2]. Sa suscription d'« évangile selon Marc » (κατὰ Μάρκον) n'apparaît que vers la fin du IIe siècle. Quelques décennies plus tôt, Justin de Naplouse mentionne un passage du texte[4] en se référant à des « Mémoires de Pierre »[2].

Certains chercheurs considèrent que la question de l'identification de l'auteur est à relativiser[5]. La tradition patristique relayée par Eusèbe de Césarée[6] s'appuie sur le récit de Papias d'Hiérapolis datant du IIe siècle, dont la valeur historique est débattue par la recherche historique contemporaine[7], notamment parce que l'analyse des indices internes à l'évangile la mettent en doute[8].

L'auteur est peut-être à rapprocher d'un disciple judéo-chrétien de Pierre à Jérusalem[9], cité par trois fois dans les Actes des Apôtres sous le nom de « Jean surnommé Marc »[10], repris une seule fois sous le seul nom de « Marc »[11] – un nom assez courant à l'époque – et qui est associé à Pierre, Paul et Barnabé[7], accompagnant ces deux derniers au cours de leurs voyages missionnaires[12], jusqu'à une séparation sur laquelle Paul semble ne pas vouloir revenir. Ce personnage semble également apparaître dans l'Épître à Philémon, dans une lettre probablement authentique où Paul mentionne un « Marc » collaborant avec lui, à Rome ou à Éphèse, durant son troisième voyage missionnaire[7]. Un autre passage, dans l'Épître aux Colossiens[13] qui est probablement pseudépigraphique[14] et dépendant de l'Épître à Philémon, propose une situation identique et fait de Marc un cousin de Barnabé. La Première épître de Pierre[15] – également pseudépigraphique et rédigée à Rome – identifie Marc comme le « fils » de Pierre aux côtés de ce dernier. Enfin, la Deuxième épître à Timothée[16] explique comment Paul sur le point de mourir en prison – peut-être à Rome – réclame que Marc, « qui lui est précieux », lui soit envoyé.

Ces éléments permettent de dresser un portrait hypothétique d'un « Jean dit Marc », proche de Pierre à Jérusalem avant de suivre Paul dont il se sépare après une querelle vers 50 puis, après une certaine période, de se rapprocher de Paul et de Pierre, auxquels il est précieux avant leur martyre. Il est vraisemblable que la tradition rapportée par Papias évoque ce « Jean-Marc » comme l'auteur qui aurait mis par écrit ce que Pierre se rappelait[8].

Cependant, l'importance de Pierre dans cet évangile ne signifie pas nécessairement qu'il en soit l'inspirateur puisqu'on retrouve la même prééminence dans différents écrits pauliniens. L'origine judéenne voire hiérosolomytaine du rédacteur peut sembler douteuse pour un texte rédigé en grec qui dénote d'une méconnaissance de la géographie palestinienne[17].

Ainsi, on ne peut s'avancer grandement dans la mesure où il est également possible que la tradition primitive ait attribué l'évangile à un chrétien nommé Marc, inconnu par ailleurs, qu'elle a confondu par la suite avec « Jean-Marc »[17] : en tout état de cause, l'auteur demeure difficile à connaitre autrement que par ce qu'il est possible de déduire « de sa langue, de son style, de son rapport à l'espace et au temps, de son travail littéraire et de sa perspective théologique »[18].

Datation

Les historiens et exégètes s’accordent généralement pour une datation remontant à la fin des années 60 ou au début des années 70 ap. J.-C. se fondant notamment sur l'état développé de la tradition grecque sur Jésus propre à cet évangile qui implique que plusieurs dizaines d'années se sont écoulées depuis les temps de ce dernier[19]. C'est essentiellement le discours apocalyptique du chapitre 13[20] autour duquel s'articule le débat sur la datation du texte ce qui amène la majorité des exégètes à s'accorder sur le climat d'effervescence eschatologique et concentrer la fourchette de datations autour de l'année 70, avant ou après selon qu'ils estiment que l'auteur a ou non connaissance de la chute de Jérusalem[21].

Néanmoins des nuances existent. Certains chercheurs s'appuyant sur Papias pensent que cet évangile a été rédigé peu après la mort de Pierre au milieu des années 60. Ainsi Martin Hengel décèle dans Mc 13[20] la période qui a suivi le décès de Néron dans une période qui a connu trois empereurs, c'est-à-dire en 69. Le fait que Marc n'évoque pas les révoltes de 66-70 ou ne mentionne pas la chute de Jérusalem en 70 semble conforter cette datation. Cependant certains chercheurs qui postulent une datation au-delà de 70 arguent que les personnes se trouvant hors de Palestine ne devaient que peu connaître les détails de cette révolte. Néanmoins, les témoignages de Flavius Josèphe ainsi que des auteurs d'apocalypses juives et l'importance qu'ils accordent à la chute et la destruction du Temple rendent douteux que les chrétiens d'origine juive ignorent le symbolisme de ces évènements[22].

En se fondant sur la relation avec les autres synoptiques rédigés durant les années 80 ou au début des années 90, une datation au-delà de 75 pour selon Marc est peu envisageable[22].

Des théories minoritaires proposent d'autres datations et d'autres langues d'origine[23].

Évangile

Selon ses premiers mots, le livre de Marc est une « Bonne Nouvelle », un « évangile » : « Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu et disant : “Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche” » (1,14-15). Marc reprend un schéma catéchétique déjà traditionnel, qui semble avoir pris forme très tôt et qu'il reproduit fidèlement. Un indice de la composition de Marc se trouverait selon le Dictionnaire Jésus dans l'alternance de sommaires ou résumés avec des sections, ce qui laisse à penser que Marc pourrait avoir eu accès à des sources différentes qu'il aurait soudées par des sommaires qui lui seraient propres. Le dictionnaire a tenté d'identifier huit alternances de ce type[24].

Hypothèse d'une haggadah

Selon Benoît Standaert, l'Évangile selon Marc serait conçu pour la lecture dans les assemblées chrétiennes, spécialement pour les grandes fêtes, et en particulier pour la veillée pascale. C’est pourquoi l'exégète a proposé d'y voir une haggadah pascale chrétienne. Les 13 premiers chapitres de Marc seraient une introduction liturgique à la Pâque de Jésus, à la manière des Juifs qui font précéder la commémoration de Pâque par des récitations[25].

Le texte expose avant tout le dernier « passage » de Jésus, sa dernière Pâque, sa mort et sa résurrection. Le récit, tissé de réminiscences bibliques, évoque en même temps l’Exode, l’épopée au désert du peuple élu sous la conduite de Moïse, le cycle d’Élie, ou encore le sacrifice d’Abraham : en somme tout ce que les juifs avaient, ou ont encore, coutume de se remémorer le soir de Pâque. De plus, l’évangile entier respire une ambiance initiatique et baptismale, par allusion à ce baptême que l’on pratiquait (et pratique encore) avec tant de solennité lors de la veillée pascale.

Le récit débute au Jourdain par le baptême du Christ des mains de Jean le Baptiste. Il fait revivre au chrétien toute la catéchèse baptismale (esquissée par exemple dans Rm 6), qui est une invitation à la mort et à la résurrection, par la plongée dans les eaux, avec le Christ.

Localisation

On ne peut connaître avec précision le lieu auquel cet évangile a été adressé mais plusieurs hypothèses ont été avancées[26].

On a pu établir que le texte était adressé à un public essentiellement non-juif et hellénophone ne connaissant pas l'araméen ni les pratiques juives de pureté, dans une région où le latin était en usage et avait influencé le grec. Ce public, peut-être des convertis par des évangélisateurs familiers de la tradition judéo-chrétienne, baignait dans l'attente imminente de la parousie, peut-être attisée par une persécution de la communauté au cours de laquelle un grand nombre aurait failli[27]. Le texte s'inscrit dans la droite ligne de la littérature populaire hellénistique à la syntaxe rudimentaire, teintée de sémitismes et d'araméismes, avec des maladresses stylistiques apparentes[28].

Quant à préciser la localisation, bon nombre d'exégètes optent pour ne pas rejeter celle qui traditionnellement[26], à la suite de Clément d'Alexandrie[29], situe la rédaction à Rome, sans qu'elle puisse toutefois être catégoriquement affirmée[30].

Cette idée semble pour eux renforcée par l'usage de mots d’emprunts dérivés du latin et d'expressions provenant de la grammaire latine et suggérerait une rédaction dans un milieu où l'on parlait le latin. Toutefois, ces latinismes sont essentiellement militaires et monétaires et semblent passés dans la langue courante du grec hellénistique[30]. Ainsi, d'autres chercheurs optent plutôt pour une rédaction en Palestine, en Syrie ou encore en Transjordanie septentrionale, voire en Galilée[26].

Manuscrits

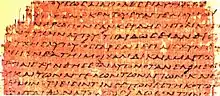

Entre les manuscrits grecs des évangiles, il existe de nombreuses variantes à partir desquelles un classement a été esquissé au XVIIIe siècle en trois recensions, alexandrine, byzantine et occidentale. Les deux premières se partagent le texte lu dans les Églises, et la dernière est à l'origine des deux autres, qui l'ont remplacée. Pour Mc, le texte occidental a encore deux témoins : le Codex de Bèze (D), copié vers 400, et le Codex de Freer (W), qui en est, pour Mc seul, une première révision[31]. Où qu'il ait été composé, le texte de l'Évangile selon Marc a vraisemblablement commencé à circuler largement dans les dix à quinze ans qui ont suivi sa rédaction[32] connaissant par la suite un grand nombre de corrections[33]. Outre les deux bibles grecques copiées dans le deuxième quart du IVe siècle, le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, il n'existe cependant que deux manuscrits qu'on puisse dater d'avant la fin du IVe siècle qui concernent Marc, tandis que Luc est présent dans quatre, et Matthieu et Jean dans douze[34]. Ainsi, si c'est probablement le plus ancien des évangiles, c'est aussi le moins bien attesté d'entre eux : les premiers papyri à proposer un extrait de Marc – le Papyrus 137 (en) (137), le Papyrus 45 (45) et le Papyrus 88 (88) – datent respectivement du début du IIIe siècle, du milieu du IIIe siècle et de la fin du IVe siècle[35].

En 1972, l'exégète José O'Callaghan a affirmé avoir reconnu quelques lettres de l'évangile sur un fragment de papyrus de Qumrân (7Q5) d'avant l'an 70, mais peu de chercheurs ont donné crédit à cette hypothèse[36].

En 2012, une équipe de chercheurs canadiens de l'Acadia Divinity College dirigée par Craig Evans fait part de la découverte d'un manuscrit de l'Évangile de Marc trouvé dans le masque funéraire d'une momie et dont la datation remonterait au Ier siècle, quelque peu avant l'an 90. Ces conclusions sont contestées par une partie de la communauté scientifique qui y voit de l'apologétique voire de la pseudo-science[37] et, en , Craig Evans affirme que les analyses complémentaires du document - en attente de publication dans une revue scientifique des éditions Brill - corroborent cette datation haute et montrent des variations notables avec les versions jusque-là connues[38]. Finalement édité en 2018 sous le nom 137 (en), ce manuscrit est actuellement daté entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle.

Résumé

Plan

Les exégètes ont coutume de diviser l'évangile de Marc en deux parties, selon l'indication qui serait donnée par l'auteur lui-même dans son titre : « Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu »[39].

La première partie (1,1-9,13) aurait pour but de montrer que Jésus est le « Christ » ou Messie ; la seconde partie (9,14-16,20) ferait accéder à la notion de « Fils de Dieu ».

L'Evangile de Marc se présente comme un "récit de la Passion avec une longue introduction" (Kähler). En effet, le récit de la passion, de la dernière semaine de la vie de Jésus à la découverte de sa tombe vide, occupe plus du tiers de l'Evangile. Quant aux deux premiers tiers, ils sont formés de discours et de récits qui sont le plus souvent ordonnés à la Passion[40].

Benoit Standaert propose un autre plan. En effet, selon lui, dès l'exorde, Jésus-Christ est présenté par Jean-Baptiste à la fois comme Christ et comme Fils de Dieu. Dès la première partie les démons eux-mêmes reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu (5,7). Avant la fin de la soi-disant première partie, Jésus est reconnu solennellement par le Père comme son Fils bien-aimé (9,7). Par contre la Passion de Jésus sera, avant tout, celle du « Christ, le Fils du Béni » (14,61), et celle du « Roi » (15,2).

Les juifs, comme le montre la question de Caïphe citée supra (14,61), et toute la tradition biblique, ne distinguaient pas entre les notions de « Messie » et de « Fils de Dieu ». Pour eux, c'était tout un. Le psaume deuxième est allégué : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » (Ps 2,7).

a proposé un autre plan pour l’Évangile selon Marc. Il voit dans l'évangile de saint Marc une construction littéraire très bien charpentée selon lui, malgré le style volontairement simple, selon les règles de la composition, rhétorique ou dramatique, en vigueur au premier siècle :

- I. Prologue (1,1-13)

Au Jourdain, Jean-Baptiste désigne Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu.

- II. Narration (1,14-6,13)

Présentation de Jésus par actions et par paroles, en Galilée et sur le lac de Tibériade. Il suscite l'étonnement.

- III. Interrogation de plus en plus pressante (6,14-8,26)

À travers la Galilée comme en dehors de la Galilée.

- IV. Réponse à Césarée de Philippe et à l'Hermon (8,27-9,13)

Il est le Messie, le Fils de Dieu, mais un Messie souffrant qui demande qu'on le suive.

- V. Comment suivre Jésus ? (9,14-10,52)

À travers la Galilée, puis la Judée, puis la Pérée, puis en direction de Jérusalem.

- VI. Dénouement (11,1-15,47)

Mort de Jésus à Jérusalem.

- VII. Épilogue (16,1-8)

Résurrection de Jésus le matin de Pâques : « Il vous précède en Galilée » (16,7.).

- VIII. Finale (non marcienne) (16,9-20)

Récits des apparitions aux disciples.

Le Dictionnaire Jésus de l'Ecole biblique propose, quant à lui, un plan reposant sur l'identité de Jésus:

En 1,27: Lors des premiers miracles de Jésus, tous dans la foule s'interrogeait avec stupeur: "qu'est ceci? Un enseignement donné avec autorité?"

En 2,7 : Après avoir pardonné les péchés à un paralytique, des scribes se mirent à penser : "Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? il blasphème"

En 2, 16 :Des Scribes et des pharisiens posèrent la question aux disciples de Jésus: "Il mange avec les publicains et les pécheurs".

En 4, 41 : Lors de la tempête apaisée les apôtres s'interrogent : "Qui est-il pour que le vent et la mer lui obéissent"?

En 6, 2 :"D'où cela lui vient-il? quelle a été cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que meme des miracles se font par ses mains"?

En 7, 5 : Les pharisiens l'interrogent : "Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des Anciens, mais prennent-ils leurs repas avec des mains impures?"

Ces questions posées par la foule, des scribes, des pharisiens, et des disciples conduisent à celles formulées par Jésus : " Qui suis-je au dire des hommes"? et "Et vous qui dites-vous que je suis?" (8, 27-29)[41]

Résumé

Dès le Prologue (1,1-13) Jésus est présenté comme le Messie, le Fils de Dieu. Mais la plupart des acteurs du drame ignoreront jusqu'au bout cette identité. Le Fils de l'homme est baptisé (1, 8), reçoit l'onction divine de l'Esprit Saint (1, 10) qui le conduit désormais, et le Père le proclame son Fils (1, 11).

Poussé au désert par l'Esprit (1, 13) Jésus se prépare à affronter Satan. Mais les anges le servent, et les bêtes sont témoins.

Dans la Narration (1,14 --6,13) Jésus inaugure son règne, qui est celui de Dieu. Il réclame le repentir des foules pour l'accueillir (1, 15)

Jésus désigne ses premiers disciples (1, 16-20), qui seront ses ministres. (Première victoire sur Satan, par la guérison d'un démoniaque).

Constamment Jésus impose le silence aux démons (1, 26-27), et même à ses amis, pour qu'ils taisent son identité véritable : c'est ce qu'on appelle le secret messianique. Il le leur impose parce qu'il craint que les foules ne se leurrent sur ses intentions, et ne fassent de lui un roi temporel, alors qu'il est le roi eschatologique. Il ne peut et ne veut s'imposer que par un accueil désintéressé : l'accueil des cœurs.

Le Nouveau Souverain s'avance souverainement dans sa patrie, la Galilée. Il désigne ses premiers disciples, qui seront ses ministres. Il chasse les démons. Avec une condescendance royale, il guérit la belle-mère de son premier ministre (1, 30), Pierre, dans la maison duquel il était descendu. Il parcourt toute la Galilée. Il guérit toute infirmité: les lépreux (1, 40) les paralytiques (2, 1). D'un signe il appelle Lévi (2, 14) fonctionnaire d'Hérode, qui deviendra fonctionnaire du Royaume de Dieu. Il discute avec les Pharisiens. Les foules de tous les pays environnants accourent pour le suivre. Il connaît un immense succès.

Il institue ses « Douze »(3, 16) et définitifs ministres. Il écarte d’un geste ses parents qui cherchent à l'accaparer (3, 31-34). Il répond aux calomnies des scribes. Il enseigne les foules en paraboles. Maître des éléments, et Dieu, il apaise la tempête (4, 37-41). Il s'aventure en pays semi-païen, par delà le lac. De par sa puissance, il ressuscite la fille de Jaïre. 5,21-24 et 5, 37-42) Il visite sa patrie, Nazareth, où il est accueilli froidement. Il envoie les Douze au-devant de lui, en mission deux à deux. Eux-mêmes se mettent à chasser les démons, à guérir les malades.

Au début de l'Argumentation (6,14 ---10,52)

- 1. dans la première section (6,14 --- 8,26) le narrateur, Marc, commence par un nouvel en-tête (6,14-16) où l'on entend Hérode, le tétrarque, poser la question décisive de l'identité de Jésus.

Suit une digression où Marc raconte le sort tragique réservé au Baptiste, préfiguration de celui que devait subir le Fils de l'homme en personne (6, 14-29).

Jésus multiplie les pains pour les foules (6, 35-45). Il marche sur les eaux (6, 46-52). De partout, on lui amène les malades (6, 52-56). Il discute avec les inquisiteurs, Pharisiens et Scribes, descendus de Jérusalem pour enquêter sur son cas (7,1-7,7). Jésus stigmatise les traditions humaines, pratiquées au détriment du commandement divin. Il dévalorise la pureté tout extérieure de la Loi, au profit de la pureté intérieure, celle de la conscience.

Déjà il s'aventure en pays étranger. Il guérit la fille d'une Syrophénicienne (7, 24-30), un sourd-bègue (7, 31-36). Multiplie de nouveau les pains (8, 1-9), cette fois au profit des païens.

Les Pharisiens incrédules demandent un signe (8, 12).

Il guérit un aveugle (8, 22-26).

- 2. Dans la section centrale du livre (8,27 --- 9,13) nous entendons Pierre répondre clairement à l’interrogation de Jésus : « Tu es le Christ » (8,29). C'est alors que Jésus annonce une première fois sa passion (8, 31-32).

Au cœur du livre (8,34-38) Jésus expose la condition pour suivre ce Messie paradoxal : se renoncer.

Au sommet de l'Hermon, la Transfiguration (9, 2-7) authentifie solennellement, au nom de Dieu, l'identité de Jésus, et sa mission : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le » (9,7). Mais Jésus impose encore le silence à ses amis (9, 9).

- 3. La troisième section (9,14 --- 10,52) de l'argumentation expose comment suivre Jésus. C'est en Galilée, puis en Judée, puis en Pérée, puis en route vers Jérusalem. D'une phrase, Jésus résume son propos : « Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude » (10,45).

Jésus guérit un aveugle à Jéricho, qui le reconnaît comme le « Fils de David » (10,47.48).

Le Dénouement (11,1 --- 15,47) voit l'entrée pacifique du Messie, monté sur un petit âne (11, 7-9), dans sa capitale, Jérusalem. Jésus, maître chez lui dans le Temple, en expulse les vendeurs (11, 15-17). Les autorités ne peuvent que s'incliner.

Parabole des vignerons homicides (12, 1-11).

Divers enseignements solennels. sur l'impôt à César (12, 14-17), la résurrection (12,15-27), le premier commandement (12, 28-35) et le Messie (12, 35-37).

Discours eschatologique, où Jésus prédit la ruine de Jérusalem et la fin du monde, sans les distinguer. Selon Daniel, Hénoch, Esdras, il prophétise la venue finale du Fils de l'homme (lui-même) sur les nuées du ciel. (13, 9-24 -14, 1-37)

« Veillez ! » (13,37).

Deux jours avant la Pâque, à Béthanie, une femme procède par avance à son ensevelissement (14, 3-8)

Trahison par Judas lors de la Cène.

Jésus mange sa dernière Pâque avec ses amis ; il institue l'eucharistie (14, 22-24).

À Gethsémani, il souffre en compagnie de Pierre, Jacques et Jean. Il appelle son Père : « Abba » (14,36).

Les événements se précipitent. Il est arrêté. Pierre le renie lamentablement. Il est jugé par le Sanhédrin (15, 53-72) par Ponce Pilate (15, 1-15) flagellé, couronné d'épines, crucifié (15, 24) Il expire « à la neuvième heure » solaire, c'est-à-dire à trois heures de l'après-midi[42]. Le centurion romain le déclare « Fils de Dieu » (15,39). Il est enseveli dans le tombeau d'un riche (15, 42-46).

L’Épilogue (16,1-8). Au matin du dimanche, les femmes découvrent le tombeau vide. L'ange proclame qu'il est ressuscité et donne rendez-vous, en Galilée, à Pierre et aux autres disciples.

Finale de Marc

_Mk_16%252C12-17.JPG.webp)

Dans beaucoup de versions contemporaines du Nouveau Testament[43] dont la TOB[44], l'évangile selon Marc se termine sur un passage consécutif au verset 16,8 et plus ou moins long, qui présente plusieurs apparitions de Jésus ressuscité auprès de disciples incrédules, puis son ascension et leur départ en mission[45].

En fait, le texte du rédacteur initial s'arrête en réalité au verset 16,8, même si cette fin abrupte peut troubler : « elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur[43]… » Cette fin d'un épisode sur un affect n’est pourtant pas singulière dans cet évangile[45] mais, dès l'Antiquité, ce côté abrupt a été remarqué et diverses tentatives d'ajouts de fins existent dans plusieurs manuscrits[43].

On dénombre quatre types de finales en plus de la « finale courte » : une version où cette dernière est légèrement augmentée d'une brève addition, une version dite « longue » (16,9-20), une version « doublement longue » qui reprend les trois précédentes et enfin, une version qui insère entre les versets 14 et 15 une interpolation dite du « logion de Freer »[45]. La majorité des manuscrits onciaux ainsi que la Vulgate connaissent la « version longue » mais les deux grands onciaux du IVe siècle - le codex Vaticanus et le codex Sinaiticus - s'arrêtent à 16,8, tandis que quelques autres manuscrits proposent les versions alternatives[45]. L'analyse textuelle du passage 16,9-20 et les comparaisons avec le reste de la littérature néotestamentaire ou apocryphe fait pencher pour une datation au deuxième tiers du IIe siècle probablement produit pour un milieu hellénistique dans un cadre missionnaire[45].

Quelques exégètes soutiennent pour leur part l'idée d'une fin accidentellement perdue - par exemple détachée d'un codex - estimant que le rédacteur n'aurait pu manquer de raconter l'apparition en Galilée évoquée au verset 16,7[43]. Quoi qu'il en soit, le passage 16,9-20 a été déclaré canonique par l’Église catholique lors du concile de Trente sans obligation pour les catholiques de croire qu'il est de Marc[43].

Christian Amphoux propose une hypothèse concernant la Finale longue de Marc (16,9-20) : (1) La présence de la mention Ariston eritsou, « Aristion prêtre », dans un manuscrit arménien, entre les v. 8 et 9, invite à attribuer cette finale à Aristion, chef de la communauté de Smyrne avant Polycarpe. La rédaction de la Finale longue serait alors plus ancienne et daterait de la fin du Ier siècle. (2) Cette finale apparaît dans les deux manuscrits grecs qui disposent les évangiles dans l'ordre : Matthieu, Jean, Luc, Marc (à savoir le Codex de Bèze, D.05, et le logion de Freer, W.032) ; la Finale longue est alors à la fin des quatre évangiles, et pas seulement de Marc. (3) L'analyse des v. 9-15 montre une reprise des récits de la Résurrection des évangiles de Luc (principalement), Matthieu (au v. 15) et Jean (fin du v. 14). La Finale longue est, en somme, une pièce liminaire ajoutée pour servir d'épilogue aux quatre évangiles et non à Marc seul[46].

L'Évangile selon Marc et les autres évangiles canoniques

Selon la théorie des deux sources, majoritairement acceptée, les évangélistes Matthieu et Luc doivent beaucoup à l'Évangile de Marc. Ils l'ont utilisé et incorporé dans leur propre ouvrage au point d'en faire leur ossature.

Selon les statistiques, Mt aurait repris, en substance, 523 versets de Mc sur 661 ; et Lc, pas moins de 364 sur 661, c'est-à-dire plus de la moitié. Au total, la teneur de Mc se retrouve presque en entier dans les deux autres synoptiques (635 versets sur 661)[47].

De plus, le schéma de la vie du Christ, tel que fixé par Mc, se retrouve dans Mt et Lc : un ministère galiléen, suivi d'une seule montée à Jérusalem pour la dernière Pâque. Mt et Lc ont seulement complété ce schéma, d'une part par les récits de la naissance et de l'enfance, composés symétriquement, et d'autre part par les paroles ou discours de Jésus .

Mise à part une première partie (Mc:1,1 - 6,13) que Mt a assez profondément bouleversée, les deux synoptiques ont respecté la séquence de Mc, y compris et surtout pour le récit de la Passion. Ils confirment sa chronologie pour les derniers jours ou les dernières heures de Jésus.

L'entrée messianique à Jérusalem, en débouchant de Jéricho, a lieu avant la semaine de Pâque (cf. Mc 11,1), avant l'onction à Béthanie, qui prend place deux jours avant la Pâque (cf. Mc 14,1). La dernière Cène, véritable repas pascal avec manducation de l'agneau, est célébrée le soir de la Pâque (cf. Mc 14,12). Jésus est livré dès le lendemain aux chefs juifs (cf. Mc 14,53) puis à Ponce Pilate (cf. Mc 15,1). Et Jésus, le Vendredi saint, reste au moins six heures en croix, de neuf heures du matin (cf. Mc 15,25) à trois heures passées de l'après-midi (cf. Mc 15,34).

Interprétation

« Secret messianique »

Au début du XXe siècle, William Wrede a nommé « Messiasgeheimnis »[48] — que l'on traduit par « secret messianique » mais qui peut être traduit par « mystère messianique »[49] — le fait que Jésus interdit qu'on le nomme « messie » ou « fils de Dieu »[50] et qu'on mentionne ses guérisons et exorcismes[51]. Selon Wrede, ce silence sur la mission de Jésus aurait été un moyen littéraire par lequel les premiers chrétiens pouvaient justifier l'absence de consensus sur ce point : l'auteur de l'évangile laisserait entendre que Jésus aurait gardé secrète sa fonction messianique à ses propres proches. L'expression a été abondamment commentée et critiquée depuis.

Dans l'exégèse du XXIe siècle, elle est généralement considérée comme une construction savante et technique, une marque substitutive créée pour tenter d'éclairer une série de passages obscurs au lecteur moderne[52]. Pour l'historien David Watson, il faut plutôt chercher la raison de cette « discrétion » dans la nécessité d'être - selon l'évangéliste - regardé défavorablement par la culture dominante pour l'être favorablement aux yeux de Dieu[53]. Des exégètes comme Nils Dahl ou Camille Focant s'accordent plutôt sur la volonté d'emphase du rédacteur de l'évangile - qui propose une christologie de type mystique - sur l'aspect « mystérieux » familier aux lecteurs de l'époque, sans qu'ils aient attendu de réponse particulière[54]. En tout état de cause, le lecteur de l'évangile apprend dès l'ouverture de celui-ci que Jésus est le Messie et, pour la plupart des exégètes, cette atmosphère mystérieuse sert surtout la structure narrative qui culmine avec la révélation de la vraie nature de Jésus au moment de la crucifixion[55].

Notes et références

Notes

Références

- Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, , p. 169 ; Camille Focant, « Évangile selon Marc », dans Camille Focant et Daniel Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, Bayard/Labor et Fides, , p. 154.

- Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament, Labor et Fides, , p. 68.

- à la différence de la conclusion de l'Évangile selon Jean ; cf. Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament, Labor et Fides, , p. 68

- Mc 3. 16-17

- Corina Combet-Galland, « L'évangile selon Marc », in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Genève, Labor et Fides, « coll. Le Monde de la Bible, 41 », 2008, p. 67.

- HE, III, 39, 15-16.

- Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Paris, Bayard, 2010, p. 200.

- Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Paris, Bayard, 2010, p. 201.

- Corina Combet-Galland, « L'évangile selon Marc », in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Genève, Labor et Fides, 2008, p. 68.

- Ac 12. 12,25, Ac 15. 37.

- Ac 15. 39.

- François Brossier, « Marc : auteur et destinataire », in Michel Quesnel et Philippe Gruson (dir.), La Bible et sa culture, éd. Desclée De Brouwer, 2011, p. 249.

- Col 4. 10.

- rédigé dans les années 80.

- 1P 5. 13.

- 2Tm 4. 11.

- Raymond E.Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Bayard, 2010, p. 201

- Corina Combet-Galland, « L'évangile selon Marc », in Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament: Son histoire, son écriture, sa théologie, éd. Labor et Fides, 2008, p. 68

- Raymond E.Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Bayard, 2010, p. 204-206.

- Mc 13.

- Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament, Labor et Fides, , p. 70.

- Raymond E.Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Bayard, 2011, p. 205.

- Par exemple, James Crosseley argumente en faveur d'une datation de l'évangile marcien susceptible de remonter jusqu'au milieu des années 30 : James G. Crossley, The Date of Mark's Gospel, London, T&T Clark International., , p. 22-24.. De même, Ilaria Ramelli affirme que le Satiricon de Pétrone, contiendrait une parodie de l'histoire de Jésus et indiquerait que l'évangile marcien aurait le latin pour langue initiale, avec une datation antérieure à 64 : (en) Ilaria Ramelli, « The Ancient Novels and the New Testament: Possible Contacts », Ancient narrative, vol. 5, , p. 41-68 (ISBN 978-90-77922-26-2) ; Ilaria Ramelli, Le Satiricon de Pétrone : tradition, Parodie, Allusion.

- Ecole biblique de Jérusalem, Dictionnaire Jésus, Paris, Laffont, , p. 613-614.

- Ecole Biblique de Jérusalem, Dictionnaire Jésus, Paris, Laffont, , p. 609

- Raymond E.Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Bayard, 2011, p. 203.

- Raymond E.Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? , Bayard, 2010, p. 204.

- Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament, Labor et Fides, , p. 68-69.

- HE, 6,14,6.

- Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament, Labor et Fides, , p. 69.

- C.-B. Amphoux, Manuel de critique textuelle du NT, Safran, .

- Harry Y. Gamble, Livres et lecteurs aux premiers temps du christianisme : Usage et production des textes chrétiens antiques, Labor et Fides, , p. 144.

- Harry Y. Gamble, Livres et lecteurs aux premiers temps du christianisme : Usage et production des textes chrétiens antiques, Labor et Fides, , p. 191.

- Harry Y. Gamble, Livres et lecteurs aux premiers temps du christianisme : Usage et production des textes chrétiens antiques, Labor et Fides, , p. 115.

- (en) Kurt Aland et Barbara Aland, The Text of the New Testament : An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism, Wm. B. Eerdmans Publishing, , p. 98,102.

- voir à ce sujet Camille Focant, Marc, un évangile étonnant, Peeters Publishers, , p. 21-29.

- (en) Terrence McCoy, « Biblical scholar claims to have found the oldest known Gospel inside a mummy mask », Washington Post, (lire en ligne).

- « Un texte biblique ancien découvert dans une momie égyptienne », (consulté le ).

- L'Évangile selon Saint Marc : Commentaire.

- Ecole Biblique de Jérusalem, Dictionnaire Jésus, Paris, Laffont, , p. 138.

- Ecole biblique de Jérusalem, Dictionnaire Jésus, Paris, Laffont, , p. 612

- Signification du mot grec "Ennatos". .

- Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau testament ?, éd. Bayard, 2011, p. 190.

- Traduction œcuménique de la Bible, éd. Cerf 1996 ; cf. également Mc 16. 9-20.

- Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc » in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, éd. Labor & Fides, 2009, p. 66-67.

- cf. Christian Amphoux, voir bibliographie.

- Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament, 2008. Chapitre 2. Le problème synoptique. Page 32.

- (de) William Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien : Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums, Gœttingue, Vandenhoeck & Ruprecht, .

- Le terme provient de Mc 4. 11 et du terme mustérion (μυστήριον) qui est à comprendre dans sa dimension mystique cf. (en) John R. Donahue et Daniel J. Harrington, The Gospel of Mark, Liturgical Press, , p. 28-29.

- Mc 1. 25, Mc 1. 34, Mc 8. 30.

- Mc 1. 44, Mc 3. 12, Mc 5. 43, Mc 7. 36.

- (en) David Watson, Honor among Christians : Cultural Key to Messianic Secret, Forteress Press, , p. 151.

- (en) David Watson, Honor among Christians : Cultural Key to Messianic Secret, Forteress Press, , p. 15, 75.

- pour une approche complète sur ces débats voir (en) Elizabeth Struthers Malbon, « History, Theology, Story : Re-Contextualizing Mark's “Messianic Secret” as Characterization », dans Matthew Ryan Hauge et Christopher W. Skinner (dirs.), Character Studies and the Gospel of Mark, Bloomsbury/T&T Clark, , p. 35-56.

- (en) John R. Donahue et Daniel J. Harrington, The Gospel of Mark, Liturgical Press, , p. 28-29.

Bibliographie

Ouvrages généraux sur le Nouveau Testament

- Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard, 2011 (ISBN 978-2-227-48252-4)

- Hans Conzelmann et Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, Labor et Fides, 1999 (ISBN 2-8309-0943-7)

- Camille Focant et Daniel Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, Bayard/Labor et Fides, 2012, 4e éd. (ISBN 978-2-227-48708-6)

- Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008 (ISBN 978-2-8309-1289-0)

Outils bibliographiques et étude des manuscrits

- Kurt Aland u. a. (Hrsg.): Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments. Bd. 4/1: Das Markusevangelium.

- Heinrich Greeven, Eberhard Güting (Hrsg.): Textkritik des Markusevangeliums. Theologie 11. Lit-Verl., Münster 2005 (ISBN 3-8258-6878-8)

- Frans Neirynck: The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography 1950–1990. BEThL 102. University Press, Leuven u. a. 1992 (ISBN 90-6186-502-6)

- Watson E. Mills: The Gospel of Mark. Bibliographies for Biblical Research, New Testament Series 2. Mellen Biblical Press, Lewiston, NY u. a. 1994 (ISBN 0-7734-2349-4)

Monographies sur l'Évangile selon Marc

- Sur la finale longue (16,9-20) : Christian-Bernard Amphoux, « La finale longue de Marc : un épilogue des quatre évangiles », dans C. Focant (dir.), The Synoptic Gospels. Source Criticism and the New Literary Criticism (Actes de colloque), Leuven, Peeters, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, no 194 », 1993, p. 548-555 ; et Christian-Bernard Amphoux (dir), Manuel de critique textuelle du Nouveau Testament, Bruxelles, Safran, coll. « Langues et cultures anciennes, no 22 », 2014, p. 275.

- Philippe Bacq, Odile Ribadeau Dumas, Un goût d'Évangile. Marc, un récit en pastorale, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Écriture en pastorale, no 1 », 2006 (ISBN 978-2-87324-284-8).

- Eve-Marie Becker, Das Markus-Evangelium im Rahmen antiker Historiographie, Tübingen, Mohr Siebeck, coll. « Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, no 194 », 2006 (ISBN 3-16-148913-6).

- Guy Bonneau, Le Récit de Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Connaître la Bible, no 18 », 2000, 80 p. (ISBN 2-87324-138-1).

- André Couture et François Vouga, La Présence du royaume. Une nouvelle lecture de l'évangile de Marc, Labor et Fides, , 198 p. (ISBN 978-2-8309-1155-8).

- Élian Cuvillier, L'Évangile de Marc. Traduction et lecture, Paris, Bayard - Genève, Labor et Fides, 2002 (ISBN 2-8309-1009-5).

- Jean Delorme, Lecture de l'Évangile selon saint Marc, Paris, Cerf, coll. « Cahiers Évangile, no 1-2 », 1972.

- Detlev Dormeyer, Das Markusevangelium. Synoptisches Problem, Methoden, Gattung, Theologie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005 (ISBN 3-534-15613-7).

- Bart D. Ehrman, trad. par Jean-Pierre Prévost, Jésus avant les Évangiles : Comment les premiers chrétiens se sont rappelé, ont transformé et inventé leurs histoires du Sauveur, Paris, Bayard, 2017 (ISBN 978-2-227-48913-4), en particulier le chapitre 6 : « Mémoire collective : Marc, notre plus ancien évangile ».

- Camille Focant, L'Évangile selon Marc, Paris, Cerf, coll. « Commentaire biblique. Nouveau Testament, no 2 », 2004 (ISBN 978-2-204-07407-0).

- Camille Focant, Marc, un évangile étonnant. Recueil d'essais, Leuven, University Press - Peeters , coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, no 194 », 2006 (ISBN 90-429-1699-0).

- Camille Focant, Marc : cinq clés de lecture, Paris, Cerf, coll. « Cahiers Évangile, no 181 », 2017, 77 p.

- Jean Lévêque, Le Sel de la Parole. Méditations sur l'évangile de Marc, Editions du Carmel, , 181 p. (ISBN 978-2-8471-3655-5).

- Roland Meynet sj, L'Évangile de Marc, Pendé, Gabalda, coll. « Rhétorique sémitique, no 16 », 2014.

- Mercedes Navarro Puerto, Quand la Bible raconte. Clés pour une lecture narrative, I. Approche narrative de textes bibliques, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Connaître la Bible, no 41 », 2005, 80 p. (ISBN 2-87324-263-9).

- Mercedes Navarro Puerto, Quand la Bible raconte. Clés pour une lecture narrative, II. Textes de l'Évangile de Marc, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Connaître la Bible, no 42 », 2006, 80 p. (ISBN 2-87324-274-4).

- Antoine de Souroge, trad. par Michel Evdokimov, Rencontre avec le Dieu vivant. Lecture spirituelle de l'évangile selon saint Marc, Paris, Cerf, 2004 (ISBN 2-204-07626-0).

- Benoît Standaert osb, L'Évangile selon Marc. Commentaire, Paris, Cerf, coll. « Lire la Bible », 1997.

- Agnès Tichit, L'Évangile de Marc en hébreu. Étude de la langue et enjeux théologiques des traductions de Franz Delitzsch (1877) et de Joseph Atzmon (1976), Bruxelles, Safran, coll. « Langues et cultures anciennes, no 20 », 2012 (ISBN 978-2-87457-047-6).

- Étienne Trocmé, L'Évangile selon saint Marc, Genève, Labor et Fides, coll. « Commentaire du Nouveau Testament, II, 2e série », 2000 (ISBN 2-8309-0972-0).

- Ryerson Turnbull, L'Évangile de Marc. Guide d'étude, Impact, , 176 p. (ISBN 978-2-8908-2007-4).

- Jean-Marie Van Cangh et Alphonse Toumpsin, L'Évangile de Marc. Un original hébreu ?, Bruxelles, Safran, coll. « Langues et cultures anciennes, no 4 », 2005 (ISBN 2-9600469-8-6).

- François Vouga, L'Évangile d'une femme : Une lecture de l'Évangile de Marc, Bayard Culture, , 240 p. (ISBN 978-2-2274-9966-9).

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Évangile selon saint Marc, manuscrit précieux du IXe siècle conservé à la Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal (bmi), cote Ms 265 P/R, disponible en ligne.