Néron

Néron (latin : Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, grec ancien : Νέρων [Nérōn]), né Lucius Domitius Ahenobarbus le à Antium et mort le [1] à Rome, est empereur romain du 13 octobre 54 jusqu'à sa mort. Il est le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne.

| Néron | |

| Empereur romain | |

|---|---|

Buste en marbre de Néron, vers 55-59, Musée archéologique national de Cagliari | |

| Règne | |

| - (13 ans, 7 mois et 26 jours) |

|

| Période | Julio-Claudiens |

| Précédé par | Claude |

| Usurpé par | Vindex puis Galba (68) |

| Suivi de | Galba |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Lucius Domitius Ahenobarbus |

| Naissance | - Antium (Italie) |

| Décès | [1] (à 30 ans) - Rome |

| Père | Cnaeus Domitius Ahenobarbus |

| Mère | Agrippine la Jeune |

| Épouse | (1) Claudia Octavia (53 - 62) (2) Poppée (62 - 65) (3) Statilia Messalina (66 - 68) |

| Descendance | Claudia Augusta (de Poppée) |

Né du mariage entre Cnaeus Domitius Ahenobarbus et Agrippine la Jeune, il accède au trône après la mort de son oncle Claude, qui l'avait adopté et nommé successeur au détriment de son propre fils, Britannicus. Rapidement, il ordonne l'exécution des personnes pouvant lui faire de l'ombre, dont sa propre mère Agrippine.

Au pouvoir, Néron se concentre sur le commerce et la diplomatie. Son règne est marqué par d'importants succès militaires face à l'Empire parthe. Il doit également affronter en 60 la révolte des Bretons. En 64, le grand incendie de Rome sert de prétexte à la persécution des chrétiens en les désignant comme responsables de la catastrophe.

Un coup d'État impliquant plusieurs gouverneurs influents a lieu en 68. Acculé, Néron est dépossédé de son pouvoir et se suicide assisté de son scribe Épaphrodite.

Le règne de Néron est généralement associé à la cruauté et à l'extravagance. Il est entouré d'une légende noire et vivement critiqué pour sa gestion de l'incendie de Rome. Il est aussi un homme d'une ambition démesurée, ayant lutté de toutes ses forces contre l'immense conjuration politique dressée contre lui[2]. La grande majorité des sources antiques, comme Suétone, Tacite et Dion Cassius le décrivent défavorablement, bien qu'il est parfois relevé sa popularité supposée en Orient.

Sources sur Néron

Les sources primaires concernant Néron doivent être lues avec précaution. Sa vie a été rapportée par l'historiographe Suétone dans son œuvre De vita duodecim Caesarum libri (La Vie des douze Césars) et par Tacite dans les Annales, œuvres toutes deux écrites une quarantaine d'années après la mort de Néron. Le fait que ces deux auteurs appartiennent aux ordres supérieurs de la société romaine – Tacite avec le rang de sénateur et Suétone avec le titre de chevalier – a conduit certains historiens à considérer leur description des événements du règne de Néron avec prudence, dans la mesure où l'on sait que Néron persécuta les sénateurs romains à partir des années 65-66 à la suite de la découverte de deux conspirations. Certains récits exaltés du règne de Néron pourraient être discutables. Cependant, par leurs fonctions, les deux auteurs avaient un accès privilégié aux archives impériales, Suétone notamment, né dans les années qui suivent la mort de Néron et qui a été archiviste d'Hadrien.

Il faut aussi prendre en considération que les textes des historiens étaient retranscrits par des copistes. Avec l'avènement du christianisme dans l'Empire romain, qui devient religion d'État au IVe siècle, les copies sont surtout effectuées par des moines chrétiens. Avec les siècles, les ouvrages de Tacite et de Suétone ont pu subir des altérations. Par exemple, les historiens s'interrogent depuis longtemps sur le rôle des chrétiens, qui n'étaient peut-être même pas cités dans les textes originaux, et seraient apparus au IVe siècle, ajoutés par des copistes étroitement liés au pouvoir impérial. Par conséquent, le rôle des sénateurs et de la curie romaine aurait pu être minimisé, d'autant plus que nous ne possédons pas les manuscrits originaux de ces ouvrages, dont une grande partie des textes sont perdus[3].

Généalogie

Ascendance

| 16. Lucius Domitius Ahenobarbus (-98 à Rome – -48 à Pharsale) | ||||||||||||||||

| 8. Gnaeus Domitius Ahenobarbus (???? – vers 31) | ||||||||||||||||

| 17. Porcia Catonis (avant -95--45) | ||||||||||||||||

| 4. Lucius Domitius Ahenobarbus (-49 à Rome – 25 à Rome) | ||||||||||||||||

| 9. Aemilia Lepida (???? – vers 31) | ||||||||||||||||

| 2. Cnaeus Domitius Ahenobarbus (11/12/-2 à Rome – janvier 40 à Santa Marinella) | ||||||||||||||||

| 20. Marcus Antonius Creticus (????--71) | ||||||||||||||||

| 10. Marc Antoine (14/01/-83 à Rome – 01/08/-30 à Alexandrie) | ||||||||||||||||

| 21. Julia Caesaris (-104--39) | ||||||||||||||||

| 5. Antonia l'Aînée (août -39 à Athènes – 25) | ||||||||||||||||

| 22. Caius Octavius Thurinus (-100--59) | ||||||||||||||||

| 11. Octavie la Jeune (-69--11) | ||||||||||||||||

| 23. Atia Balba Caesonia (-85 à Rome – -43 à Rome) | ||||||||||||||||

| 1. Néron (15/12/37 à Antium – 09/06/68 à Rome) | ||||||||||||||||

| 24. Tiberius Néron (-85 à Rome – -33 à Rome | ||||||||||||||||

| 12. Nero Claudius Drusus (11/04/-38 à Rome – 14/09/-9) | ||||||||||||||||

| 25. Livie (30/01/-58 à Rome – 29/09/29 à Rome) | ||||||||||||||||

| 6. Germanicus (24/05/-15 à Rome – 10/10/19 à Antioche) | ||||||||||||||||

| 26=10. Marc Antoine (14/01/-83 à Rome – 01/08/-30 à Alexandrie) | ||||||||||||||||

| 13. Antonia la Jeune (31/01/-36 à Athènes – 01/05/37 à Rome) | ||||||||||||||||

| 27=11. Octavie la Jeune (-69--11) | ||||||||||||||||

| 3. Agrippine la Jeune (06/11/15 à Cologne – 21/03/59 à Baïes) | ||||||||||||||||

| 28. Lucius Vipsanius Agrippa | ||||||||||||||||

| 14. Marcus Vipsanius Agrippa (-63--12) | ||||||||||||||||

| 7. Agrippine l'Aînée (-14 à Athènes – 18/10/33 à Ventotene) | ||||||||||||||||

| 30. Auguste (-63 à Rome – 14 à Nola) | ||||||||||||||||

| 15. Julia Caesaris (10/-39 à Rome – 14 à Reggio de Calabre) | ||||||||||||||||

| 31. Scribonia (-63-16) | ||||||||||||||||

Famille

Parents

Né à Antium, Néron est le fils unique de Cnaeus Domitius Ahenobarbus et d'Agrippine la Jeune, sœur de Caligula. Son père adoptif est Claude, prédécesseur de Néron en tant qu'empereur.

Grands-parents paternels

- Lucius Domitius Ahenobarbus : fils de Cnaeus Domitius Ahenobarbus l'Ancien et d'Aemilia Lepida.

- Antonia l'Aînée : fille de Marc Antoine et d'Octavie (sœur d'Auguste et petite-nièce de Jules César).

Grands-parents maternels

- Germanicus : fils de Drusus (fils de Tiberius Néron et de Livie, et frère de Tibère) et d'Antonia la Jeune (sœur d'Antonia l'Aînée). Germanicus est le frère de Claude ; il est aussi le petit-fils adoptif d'Auguste, puis le fils adoptif de son oncle Tibère.

- Agrippine l'Aînée : fille d'Agrippa et de Julia (fille d'Auguste et de Scribonia).

Naissance sous Caligula

Lucius Domitius Ahenobarbus est né le . Rien ne le prédestinait alors à devenir maître de l'empire. Son oncle maternel Caligula venait de commencer à régner le de cette année, à 24 ans. Ses prédécesseurs, Auguste et Tibère, avaient vécu respectivement jusqu'à 75 et 77 ans. Caligula est donc l'oncle de Néron, ce dernier n'aurait pu prétendre au trône que dans le cas où Caligula n'aurait pas eu d'héritier mâle. Néron porte le nom de ses ancêtres de la gens des Domitii. Les prénoms dans la gens Domitii étaient donnés, toujours les mêmes, par succession de trois en trois. On trouve ainsi trois Caius de suite, puis trois Lucius de suite, etc. Néron était donc un Lucius Domitius Ahenobarbus comme beaucoup de ses ancêtres avant lui. Agrippine, quatrième épouse de Claude, va réussir à évincer Britannicus de la succession directe et légitime au titre d'empereur. Son fils Néron (né de son précédent mariage avec Cnaeus Domitius Ahenobarbus, connu à Rome pour sa violence et ses actes de cruauté) sera adopté et reconnu par Claude comme son héritier et successeur. Ce tour de force réussi, il ne restait plus à Agrippine qu'à se « débarrasser » de Claude en le faisant assassiner.

La relation particulièrement étroite de Caligula avec ses trois sœurs Julia Drusilla, Julia Livilla et Agrippine fit scandale au début de son règne. Toutes trois — représentées avec leur frère sur les pièces de monnaie de l'époque — semblent avoir obtenu sa faveur, et y ont sans doute gagné de l’influence. Les écrits de Flavius Josèphe, Suétone, Dion Cassius rapportent qu’elles avaient des relations incestueuses avec leur frère.

Lucius devenait ainsi le fils d'une femme influente et célèbre. Mais elle pouvait perdre rapidement l’influence qu'elle avait sur son frère. Caligula n'avait toujours pas d’enfant. Ses parents mâles les plus proches étaient alors ses beaux-frères Marcus Æmilius Lepidus (le mari de Drusilla), Marcus Vinicius (le mari de Livilla) et Cnaeus Domitius Ahenobarbus (le mari d'Agrippine). Ils étaient les héritiers probables en cas de décès prématuré de Caligula. Pourtant, après le décès de sa femme, Lepidus semblait avoir perdu toute chance, mais pas toute ambition, de succéder à son beau-frère.

Conspirations

En , Caligula partit rejoindre ses légions en campagne contre les tribus germaniques. La campagne dut être repoussée à l'année suivante par crainte d'une conspiration contre l'empereur. Lepidus avait réussi à devenir l'amant d'Agrippine et de Livilla, recherchant leur aide pour gagner le trône. Il fut pour cela immédiatement exécuté. Caligula ordonna également l'exécution de Cnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus, le populaire légat de Germanie supérieure, et son remplacement par Servius Sulpicius Galba. Pourtant, on ne sait toujours pas s'il était lié à la conspiration de Lepidus. Agrippine et Livilla furent reléguées aux Îles Pontines. Lucius fut sans doute séparé de sa mère à cette époque, et confié à une tante, Domitia.

Le père de Lucius mourut d'hydropisie en 40. Lucius était maintenant orphelin et son destin devenait incertain sous le règne d'un Caligula de plus en plus fantasque. La chance lui sourit l'année suivante : le , Caligula, son épouse Cæsonia Milonia, et leur fille Julia Drusilla furent assassinés par une conspiration menée par Cassius Chaerea. L'oncle de Caligula, Claude, devint le quatrième empereur romain, grâce à l'aide de la garde prétorienne, et rappela Agrippine et Livilla d'exil.

Agrippine se remaria rapidement au riche Caius Sallustius Crispus Passienus. Son mari mourut entre 44 et 47, et Agrippine fut suspectée de l'avoir empoisonné pour hériter de son immense fortune. Lucius était le seul héritier de sa mère, devenue riche.

Adoption par Claude

Lucius, à dix ans, avait très peu de chances d'occuper le trône. Claude, âgé de 57 ans à cette époque, avait régné plus longtemps, et sans doute plus efficacement que son prédécesseur. Claude s'était déjà marié trois fois. Il avait épousé Plautia Urgulanilla et Ælia Pætina quand il était simple citoyen. Empereur, il s'était marié à Valeria Messalina. Le couple avait deux enfants, Britannicus (né en 41) et Octavie (née en 40). Messaline n'avait que 25 ans et pouvait lui donner d'autres héritiers.

Pourtant, Messaline fut exécutée en 48, accusée de conspiration contre son époux. L'ambitieuse Agrippine projeta rapidement de remplacer sa tante par alliance. Le , elle devint la quatrième femme de Claude, Tiberius Claudius Nero Caesar Drusus. Le mariage dura cinq ans. La même année, Agrippine fait rompre les fiançailles d'Octavie et de Lucius Junius Silanus et la fait fiancer avec Néron.

Début 50, le Sénat romain offrit à Agrippine le titre honorifique d'Augusta, que Livie (14-29) avait été la seule à porter avant elle. Le , Lucius fut officiellement adopté par Claude sous le nom de Nero Claudius Caesar Drusus. Néron était plus âgé que Britannicus, son frère adoptif, et cette adoption fit de lui l'héritier officiel du trône.

Claude honora son fils adoptif de plusieurs manières. Néron fut émancipé en 51, à 14 ans. Il fut nommé proconsul, entra au Sénat, y fit son premier discours, apparut publiquement en compagnie de Claude, et fut représenté sur les pièces de monnaie. En 53, il épousa sa sœur adoptive, Octavie.

Au pouvoir

Les premières années de l'empereur

Lorsque Claude meurt empoisonné le , Néron est rapidement nommé empereur à sa place. Il n'a alors que 17 ans. Les historiens s'accordent à considérer que Sénèque joue le rôle de figure de proue au début de son règne. Les décisions importantes sont probablement laissées entre les mains, plus capables, de sa mère Agrippine la Jeune — qui pourrait avoir empoisonné Claude —, de son tuteur Sénèque, et du préfet du prétoire Sextus Afranius Burrus. Dès le début de son règne, Néron cherche à obtenir les faveurs de l'armée et de la plèbe par diverses primes[4].

Les cinq premières années du règne de Néron sont connues comme des exemples de bonne administration, suscitant même l'émission d'une série de pièces de monnaie célébrant le quinquennium Neronis.

Les affaires de l'empire sont traitées avec efficacité et le Sénat bénéficie d'une influence renouvelée dans les affaires de l'État. De surcroît, Néron n'hésite pas à dépenser de l'argent pour obtenir la faveur des sénateurs. Le peuple n'est pas oublié et chaque citoyen reçoit 400 sesterces à l'avènement de l'empereur, en plus de distributions supplémentaires de blé. Sa passion du théâtre et des jeux contribuent également à sa popularité[5].

Les problèmes doivent pourtant bientôt surgir de la vie personnelle de Néron et de la rivalité croissante entre Agrippine et les deux conseillers. Sénèque entend jouer le rôle principal auprès du jeune empereur et le pousse à la rébellion contre sa mère[6]. Tout le monde sait que Néron est déçu de son mariage et trompe Octavie. En 55, il prend pour maîtresse Claudia Acte, une ancienne esclave. Agrippine tente d'intervenir en faveur d'Octavie et exige de son fils le renvoi d'Acte. Burrus et Sénèque, pour leur part, choisissent de soutenir leur protégé et favorisent cette liaison qui permet de créer une rivale à l'impératrice[6].

Néron résiste à l'intervention de sa mère dans ses affaires personnelles. Le fils légitime de Claude, Britannicus, est alors âgé de treize ans ; il est toujours légalement mineur, et sous la responsabilité de Néron, mais il approche de l'âge de la majorité et demeure légalement aussi légitime que Néron pour succéder à Claude[7]. Aussi, reste-il pour Néron une menace permanente. Mais le jeune homme meurt brutalement aux alentours du [8], peu avant ou après qu'il puisse prendre la toge virile[7]. Les sources antiques accusent Néron d'empoisonnement : Suétone, à l'instar de Tacite[9], accuse Néron d'avoir eu recours aux services de l'empoisonneuse Locuste[10]. Cependant, les symptômes tels qu'ils sont décrits[11] incitent une partie de la recherche contemporaine à pencher plutôt pour une crise d'épilepsie[7] ; cette maladie, dont il est attesté que le jeune homme souffrait, a pu provoquer une rupture d'anévrisme[12].

Après la mort de Britannicus, Néron prive sa mère de sa garde personnelle et l'envoie vivre dans la maison d'Antonia. Ainsi, Agrippine est-elle persona non grata au palais. Elle est bientôt dénoncée par deux ennemies, et Néron, qui la craint toujours, donne l'ordre au cours de ce dîner de l'assassiner. Mais Burrus et Sénèque veulent éviter un matricide et Agrippine parvient à convaincre Néron de son innocence[6]. Le pouvoir d'Agrippine décline rapidement, tandis que Burrus et Sénèque deviennent les deux hommes les plus influents de Rome.

Une série de scandales

.jpg.webp)

Alors que ses conseillers s'occupent des affaires de l'État, Néron s'entoure d'un cercle de favoris. Les historiens romains rapportent des nuits de débauche et de violence, alors que les affaires politiques sont négligées. Othon (Marcus Salvius Otho) est au nombre de ces nouveaux favoris. À tous points de vue, Othon est aussi débauché que l'empereur, dont il devient aussi intime qu'un frère. Suétone rapporte que certains auteurs — qu'il ne nomme pas — considèrent même qu'ils sont amants[13]. C'est par l'intermédiaire d'Othon, que Néron aurait fait connaissance de Poppée (Poppaea Sabina), décrite comme une femme d'une grande beauté, pleine de charme et d'intelligence, dont il tombe passionnément amoureux. L'empereur oblige alors celle-ci à divorcer de son mari — l'ancien préfet du prétoire, Rufrius Crispinus — et à épouser son favori. De nombreuses sources[14] relatent les rumeurs d'un triangle amoureux entre Néron, Poppée et Othon. Cependant, ce dernier est bientôt chassé de l'entourage impérial et envoyé en Lusitanie comme gouverneur[15].

En 58, Poppée assure sa position de favorite de Néron et lui réclame le mariage. Néanmoins, cette union ne peut avoir lieu. En effet, l'empereur sait que, pour des raisons politiques, Agrippine lui refusera le divorce avec Octavie, et que Sénèque ne le soutiendra pas dans cette entreprise. Redoutant toujours sa mère — bien que celle-ci fût éloignée —, il la fait tuer dans la nuit du 19 au 20 mars 59. Comprenant la catastrophe que représente ce matricide sur le plan politique, Sénèque tente de convaincre le Sénat qu'Agrippine mettait sur pied une conspiration contre son fils. Malgré les efforts du philosophe, la réputation de l'empereur est irrémédiablement entachée. Des graffitis à Rome comparent Néron à Oreste ou Alcméon et certains mettent des sacs en cuir sur les statues de l'empereur pour rappeler le supplice réservé aux matricides : la noyade[16]. En dépit de ce mécontentement marginal, Néron obtient que le jour de naissance de sa mère soit déclaré jour néfaste et que sa mémoire soit condamnée[16].

C'est à partir de cette époque que l'empereur commence à se produire sur la scène, d'abord à Naples, puis à Rome où les métiers du spectacle sont encore considérés comme une forme de prostitution. Il joue les rôles d'homme, comme ceux de femme, chante au théâtre durant plusieurs jours et élimine les acteurs qu'il considère comme ses concurrents. Il adore également les courses de chars. Il apprend le métier de cocher et participe bientôt à des courses au cirque Maxime. Les affaires de l'État l'indiffèrent au plus haut point[17].

Néron introduit une nouveauté, les Neronia — des concours de poésie, de musique et d'épreuves sportives, à la manière des Jeux Olympiques. Il s'attire de fait les grâces du peuple, mais est parfois regardé d'un mauvais œil par les élites romaines qui, à la manière des sénateurs, ne supportent pas vraiment de devoir participer à des jeux aux côtés de roturiers[18]. Il organise des banquets somptueux au cours desquels il s'amuse à tourner le mariage en dérision, à jouer la fiancée de son affranchi, à multiplier les débauches. Cette image d'une hypersexualité dépravée que présentent les sources semble assez conforme à la « vision histrionique » de la vie de l'empereur[19].

Le tournant suivant est l'année 62, pour plusieurs raisons.

La première est un changement parmi ses conseillers. Burrus meurt et Sénèque demande à Néron la permission de se retirer des affaires publiques. Leur remplaçant aux postes de préfet du prétoire et de conseiller est Tigellin. Ce dernier a été banni par Caligula en 39, accusé d'adultère avec à la fois Agrippine et Livilla. Rappelé d'exil par Claude, il a réussi à devenir un proche de Néron — et peut-être son amant. Avec Poppée, il aurait une plus grande influence que Sénèque n'en a jamais eu sur l'empereur. Une théorie suggère que pendant ces quatre ans (58-62), Poppée tente d'éloigner Néron de ses conseillers et de ses amis ; si cela est vrai, ce qui arrive plus tard à Burrus et Sénèque pourrait ne pas être le fruit du hasard. Le deuxième événement important de l'année est le divorce de l'empereur. Alors âgé alors de 25 ans, Néron a régné huit ans et n'a pas encore d'héritier. Quand Poppée tombe enceinte, Néron décide d'épouser sa maîtresse, mais son mariage avec Octavie doit d'abord être annulé. L'empereur commence par accuser son épouse d'adultère. Cependant, Néron a la réputation d'être infidèle, alors qu'Octavie est connue pour être un parangon de vertu. Il faut des témoignages contre elle ; toutefois, en torturant ses esclaves on ne parvient qu'à obtenir la célèbre déclaration de l'une d'elles, Pythias, selon laquelle la vulve d'Octavie est plus propre que la bouche de Tigellin. Néron finit par obtenir le divorce pour cause d'infertilité, ce qui lui permet d'épouser Poppée et d'attendre qu'elle donne naissance à un héritier. Il ordonne ensuite l'exécution d'Octavie. On lui ouvre les veines le . Sa mort provoque des émeutes publiques à Rome.

Un des effets rapides de la nomination de Tigellin est la promulgation d'une série de lois contre les trahisons ; de nombreuses peines capitales sont alors exécutées.

Au cours de cette année, Néron fait exécuter deux des membres restants de sa famille :

- Caius Rubellius Plautus. Sa mère Julia était la petite-fille de Tibère et de Vipsania Agrippina, mais également, la petite-fille de Drusus et d'Antonia la Jeune ;

- Faustus Cornelius Sulla Felix. Il était le petit-fils de Lucius Domitius Ahenobarbus et d'Antonia l'Aînée. Il était aussi le demi-frère maternel de Messaline et avait épousé Claudia Antonia, la fille unique de Claude et Ælia Pætina.

Le grand incendie de Rome

Début 63, Poppée donne naissance à une fille : Claudia Augusta. Néron célèbre l'événement, mais l'enfant meurt quatre mois plus tard : Néron n'a toujours pas d'héritier.

Le , éclate le grand incendie de Rome. Le feu se déclenche dans les boutiques des environs du Cirque Maxime. L'incendie fait rage durant six jours et s'éteint de lui-même faute de matériaux à brûler. Seules quatre régions sur quatorze ont échappé au feu[20]. Une rumeur circule alors, selon laquelle Néron aurait joué de la lyre et chanté au sommet du Quirinal, pendant que la ville brûlait[21].

En réalité, pendant l'incendie, Néron, est en vacances dans sa ville natale, Antium. Alerté, il revient en toute hâte et prend en charge les secours et le ravitaillement[20]. Les récits décrivent un empereur ouvrant ses palais pour offrir un toit aux sans-abris et organisant des distributions de nourriture pour éviter la famine parmi les survivants.

Si l'empereur n'a pas commandité l'incendie de Rome, il considère celui-ci comme une occasion de remodeler la Ville selon ses propres critères esthétiques. Il finance d'ailleurs une grande partie des travaux de reconstruction sur ses deniers personnels. Les rues sont élargies, les points d'eau, augmentés. Point d'orgue de cette reconstruction, le nouveau palais de Néron, la Maison dorée, Domus aurea, un énorme complexe palatial s'étendant sur presque tout le mont Palatin et une partie de l'Esquilin[20]. La construction attise une nouvelle fois la haine des Sénateurs qui ont été expulsés de leurs parcelles[22].

Mais Néron perd toute chance de redorer sa réputation en rendant trop vite publics ses projets de reconstruction de Rome dans un style monumental. La population désorientée cherche des boucs émissaires, et bientôt des rumeurs tiennent l'empereur pour responsable de l'incendie. Selon Suétone, on lui prête l'intention d'immortaliser son nom en renommant Rome Neropolis[23]. Pour Néron, il est indispensable d'offrir un autre objet à cette suspicion. Il choisit donc pour cible une secte juive — celle des chrétiens[24] — et ordonne que ses adeptes soient jetés aux lions dans les arènes, pendant que d'autres sont crucifiés en grand nombre et brûlés vifs comme des torches. Des historiens récents font remarquer qu'à l'époque de l'incendie, la distinction entre les chrétiens et les Juifs n'est pas si nette à Rome, et qu'il est probable que Néron fait exécuter les chrétiens, non pas en tant que responsables de l'incendie, mais pour les punir de leur prosélytisme. En effet, comme les chrétiens de cette époque surveillent encore les signes de la fin des temps, il est très probable qu'ils se sont servis de l'incendie de Rome pour recruter, ce qui est contraire au droit romain[25]. En tout état de cause, la persécution des chrétiens n'est qu'une diversion pour apaiser la colère du peuple[22].

Aujourd'hui encore, on ignore la cause de cet incendie. Bien que les anciennes sources — et les lettrés — attribuent la responsabilité de l'incendie à Néron, les études récentes tendent à l'innocenter[26].

Néron, l'artiste et le veuf

En 65, Néron est impliqué dans un autre scandale, pris plus au sérieux par le peuple de cette époque qu'il ne le serait de nos jours : pour un empereur romain, en effet, il est considéré comme dégradant d'apparaître comme un amuseur public, jouant la comédie, chantant et jouant de la lyre.

Détesté par de nombreux citoyens et pourvu d'une liste d'ennemis politiques s'allongeant de jour en jour, Néron commence à mesurer sa solitude quand, en 65, il découvre la conjuration de Pison (du nom de Gaius Calpurnius Piso, qui tente de prendre sa place) et l'implication de proches dans le complot. La conjuration réunit une cinquantaine de personnes au moins[27]. Les conspirateurs sont condamnés. Parmi eux, plusieurs anciens amis du pouvoir néronien — Sénèque, Pétrone et Lucain — doivent se suicider. De plus, Néron ordonne que Cnaeus Domitius Corbulo, général populaire et valeureux, se suicide en raison de vagues soupçons de trahison. Cette décision pousse les commandeurs militaires, à Rome et dans les provinces, à envisager l'organisation d'une révolution.

En 65 également, Poppée — alors enceinte — meurt d'un coup de pied porté au ventre par Néron, si l'on en croit Tacite et Suétone, et ce, malgré la passion qu'il semble lui vouer. L'empereur tente d'abord de se remarier avec Claudia Antonia, fille de Claude et d'Ælia Pætina (sa demi-sœur par adoption). Comme celle-ci refuse, Néron la fait tuer, sous prétexte qu'elle aurait fomenté un complot (elle était sa dernière proche parente). L'empereur se tourne alors vers son ancienne maîtresse, Statilia Messalina, qu'il épouse en . Dès le mois de septembre, Néron quitte sa jeune épouse pour un voyage en Grèce de plus d'un an. Il y séjourne en 66, où il distrait ses hôtes par des spectacles artistiques (les écrits de Suétone[28] rapportent que l'empereur empêche quiconque de sortir de l'amphithéâtre lorsqu'il déclame ses propres textes, et que certains spectateurs doivent se faire passer pour morts pour s'échapper, tant ils sont las d'écouter et d'applaudir)[29], alors qu'à Rome, le préfet du prétoire Nymphidius Sabinus cherche à obtenir le soutien des gardes prétoriens et des sénateurs.

Suicide

La conjuration de Pison ne modifie en rien le comportement de Néron. L'empereur est maintenant détesté, non seulement de l’aristocratie, mais également du peuple. Ses statues sont profanées. Son goût du luxe a vidé les caisses de l’État et, pour les remplir, il augmente les impôts, intensifie les spoliations et retarde le paiement de la solde des militaires[30].

De retour à Rome après sa tournée, Néron trouve une atmosphère glaciale. Vindex, gouverneur de la Gaule lyonnaise, se révolte. En réaction, l'empereur ordonne l'élimination de tout suspect. C'est ainsi que Galba, gouverneur d'Hispanie (Espagne), et autrefois, fidèle serviteur, est l'un de ces « nobles dangereux ». Néron ordonne donc son exécution. N'ayant pas le choix, Galba jure fidélité au Sénat et au Peuple de Rome, en ne reconnaissant plus le pouvoir de Néron.

Lucius Clodius Macer, légat de la légion III Augusta en Afrique, se révolte à son tour et cesse d'envoyer du blé à Rome. Nymphidius Sabinus corrompt la garde impériale, qui se retourne contre Néron sur la promesse d'une récompense financière de Galba. Il convainc l’empereur qu’il est abandonné de tous. Néron se réfugie alors dans la maison de campagne de Phaon, son fidèle affranchi. Selon Suétone, peu avant de mourir, il répète : « Quel grand artiste périt avec moi ! » (« Qualis artifex pereo »)[31] et cite un vers de l'Iliade[32] (« Le galop des coursiers rapides résonne à mes oreilles »). Il apprend qu'il a été déclaré ennemi public[33]. En entendant les cavaliers venus se saisir de lui, il se poignarde à la gorge le , aidé de son secrétaire Épaphrodite. Églogue et Alexandrie, ses nourrices, ainsi qu’Akté[34], sa concubine, réunissent 200 000 sesterces pour réaliser son incinération et ensevelir ses cendres dans un mausolée sur le Pincio, qui se trouve aujourd'hui dans la villa Borghèse[35]. Personne ne viole sa tombe[36].

Avec sa mort, la dynastie julio-claudienne prend fin. Le Sénat vote sa damnatio memoriae, maudissant sa mémoire. Plusieurs guerres civiles s'ensuivent lors de l'année 69, année des quatre empereurs.

En 68, un imposteur essaie de se faire passer pour lui à Kýthnos ; amateur de chansons et de lyre, il tente de lever une armée, mais est finalement tué. En 80, apparaît un second Néron, soutenu par le roi parthe Artaban III, puis un troisième en 88, également en Orient, que Rome réussit avec difficulté à se faire livrer. Bien plus tard, Augustin écrit au sujet de la survie de Néron. Dans un autre sens, des polémistes juifs et chrétiens considèrent comme un « Néron de retour » tout empereur persécuteur de leur culte ; les seconds assimilent plus spécifiquement cette catégorie d'empereur à l'Antéchrist[37].

Points de vue historiques à propos de Néron

À l'époque moderne, en Occident, Néron est considéré par beaucoup comme le symbole de ce que la Rome antique enfanta de plus monstrueux. Cette conception s'appuie sur les textes de Suétone — fréquemment colporteur de ragots — et de Tacite, augmentés des attaques des auteurs chrétiens (Tertullien, repris par Eusèbe de Césarée et d'autres), et couronnés par des œuvres de fiction comme le film Quo vadis. Outre les assassinats familiaux, les « monstruosités » montées en épingle sont l'incendie de Rome et la persécution des chrétiens. Cependant, la culpabilité réelle de Néron dans le grand incendie de Rome est une accusation à laquelle certains historiens comme Guy Achard ou Claude Aziza[38] ne croient plus guère. De plus, aucune loi anti-chrétienne n'est promulguée sous son règne de manière officielle : il y a bien des persécutions, mais uniquement localisées à Rome.

À la décharge de Néron, on peut indiquer qu'il se trouvait à Antium lors de l'incendie de Rome en 64. En outre, les collections auxquelles il tenait ont brûlé[39]. La persécution des chrétiens a peut-être été par la suite un choix politique pour calmer la plèbe romaine qui avait besoin de coupables.

Guy Achard porte un jugement plus mesuré sur Néron. Il constate que sous son règne, l'empire est bien administré, que les campagnes militaires sont victorieuses, et que l'empereur inaugure une sorte de théocratie ludique qui a tout pour séduire une large partie du peuple. Claude Aziza montre comment la réforme monétaire revalorisant le denier profite aux milieux d'affaires, et combien la politique étrangère est favorable aux régions orientales de l'Empire (hellénisation de l'Empire, conclusion d'une paix avec les Parthes, ennemis héréditaires), Néron donnant en outre une impulsion importante aux évolutions artistiques, dans le domaine de l'architecture et des arts décoratifs (voir la Domus aurea). Ainsi, sa grande popularité auprès du peuple de son temps prend, dès sa mort, la forme du mythe du « retour de Néron » : caché chez les Parthes, il est censé réapparaître à la tête d'une armée pour vaincre les conspirateurs et rentrer victorieux à Rome. Ce mythe est stimulé par l'attente messianique juive et chrétienne de l'époque et par l'apparition de différents faux Néron[40].

Noms et titres

Noms successifs

- 37, naît LVCIVS•DOMITIVS•AHENOBARBVS.

- 50, adoption par Claude : NERO•CLAVDIVS•CAESAR•DRVSVS•GERMANICVS.

- 66, changement de nom : IMPERATOR•NERO•CLAVDIVS•CAESAR•AVGVSTVS•GERMANICVS.

Titres et magistratures

- Pontifex maximus et Pater patriae en 55.

- Consul en 55, 57, 58, 60, 68[41].

- Acclamé Imperator en 57, 58, 59, 60, 61, 66 et 67[41].

- Détient la puissance tribunitienne à partir de 54 (renouvelée annuellement le ).

Titulature à sa mort

Quand il se suicida en 68, sa titulature était :

- IMPERATOR•NERO•CLAVDIVS•CAESAR•AVGVSTVS•GERMANICVS, PONTIFEX•MAXIMVS, TRIBVNICIA•POTESTATE•XIV, IMPERATOR•XII, CONSVL•V, PATER•PATRIAE.

Caractéristiques physiques et représentations artistiques dans l'Antiquité

Néron est le seul empereur dont l'image publique évolue au fil des ans, dans la statuaire et la numismatique. Moins soucieux que d'autres empereurs d'offrir une représentation idéalisée, il assume de montrer ce qu'il est vraiment — qu'il s'empâte et vieillit avec les années — et ne cherche pas à fixer dans le marbre une image inaltérable[42]. Ses premiers portraits, qui datent de l'adolescence, montrent qu'il a hérité de l'élégance des Julien et de la finesse de leurs traits. Jouant de la propagande augustéenne, Sénèque le compare alors à Apollon. Même Suétone lui reconnaît une réelle beauté, quoique sans grâce[42].

Néron se distingue surtout par sa rousseur. Des taches de son lui parsèment le corps. Sa peau a tendance à rougir pour virer au pourpre, notamment sous le coup d'une émotion. Ses yeux sont bleu pâle — couleur qui semble peu appréciée, car on considère alors qu'il faut se méfier des gens aux yeux « glauques ». Il est probablement myope, si l'on en juge par ses tentatives pour ajuster sa vue[43].

Amateur de bonne chère, il prend du poids peu après son avènement. Les portraits de ses dernières années le montrent bouffi. Ses cheveux, qu'il laisse pousser dans la nuque, lui donnent une allure efféminée, jugée ridicule. Plus encore, il délaisse souvent la toge, pour se vêtir d'une robe de chambre, telle que celle que revêtent les comédiens entre les représentations[5].

Néron figuré dans les œuvres modernes

Peinture

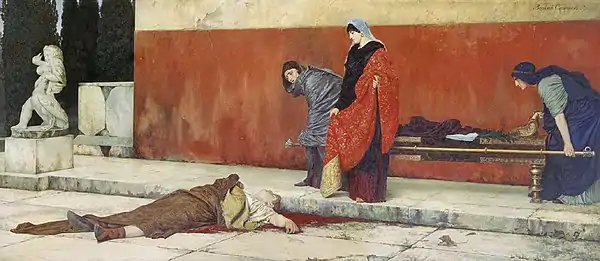

- La Mort de Néron, tableau du peintre russe Vassili Smirnov réalisé en 1888. Smirnov a réalisé un tableau fort sobre et de grande dimension qui se trouve aujourd'hui au Musée russe à Saint-Pétersbourg. Les personnages représentés sont, outre Néron déjà mort, Acté et les deux nourrices Eglogé et Alexandria.

- Dircé chrétienne dans le cirque de Néron, tableau du peintre russe Henryk Siemiradzki daté de 1897.

Théâtre

- Ier siècle : Octavie de Sénèque ;

- 1669 : Britannicus de Jean Racine ;

- 1778 : Octavie, tragédie en cinq actes de Vittorio Alfieri

- 1794 : Épicharis et Néron, ou Conspiration pour la liberté, tragédie en cinq actes et en vers de Gabriel-Marie Legouvé ;

- 1830 : Une fête de Néron, tragédie en cinq actes d'Alexandre Soumet et Louis Belmontet

- 1835 : Une Chrétienne et Néron, drame en cinq parties et en vers d'Alfred Pourchel ;

- 1850 : La Mort de Néron, scène dramatique en vers d'Édouard Tissot ;

- 1872 : Nerone, comédie en cinq actes et en vers de Pietro Cossa

- 1895 : The Sign of the Cross de Wilson Barrett ;

- 1901 : Nerone, tragédie en cinq actes d'Arrigo Boito ;

- 1969 : Néronissime, ou l'empereur s'amuse, farce tragique de Miklós Hubay ;

- 1997 : Néron de Gabor Rassov ;

- 1960 : l'Étouffe-Chrétien de Félicien Marceau ;

- 1963 : La Mort de Néron de Michel Mourlet.

Opéra

Néron est le personnage de plusieurs opéras :

- Le Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi (1642) ;

- Arminio ou Qui résiste, vaincra de Heinrich Biber (1690) ;

- Octavia de Reinhard Keiser (1705) ;

- Agrippina de Georg Friedrich Haendel (1709) ;

- Nero de Anton Rubinstein (1879) ;

- Nerone d'Arrigo Boito (1924) ;

- Nerone de Pietro Mascagni (1935).

Littérature

- Acté, d'Alexandre Dumas, un roman de 1838 (ISBN 2-86959-726-6).

- L'Antéchrist d'Ernest Renan datant de 1873[44].

- Quo vadis ?, roman historique de Henryk Sienkiewicz (1895) adapté plusieurs fois au cinéma.

- Néropolis, d'Hubert Monteilhet, roman historique.

- Saint-Néron, étude historique de Jean-Charles Pichon, éditée par Robert Laffont en 1962 et rééditée par les éditions E-Dite en 2000.

- Moi, Sporus, prêtre et putain, roman historique de Cristina Rodríguez, couronné par un prix littéraire en 2001.

- Néron. Le règne de l'antéchrist, de Max Gallo, est le deuxième volet de la suite romanesque Les Romains.

- Via Temporis tome 3 : « Tous les chemins mènent vraiment à Rome », de Joslan F. Keller, Éditions Scrinéo Jeunesse, 2012.

- Rome, de Mika Waltari, Le Jardin des Livres, 2008.

- Une nuit à l'Antonia, Jean-Henri Denz, 2003

- Dans la série Les Travaux d'Apollon, écrit par Rick Riordan (Éditions Albin Michel Jeunesse) Néron est l'Antagoniste principal du premier tome : L'Oracle caché ainsi que dans La Dernière Épreuve .

- Précis de Décomposition, Emil Cioran, « Ultime Hardiesse », 1949.

Filmographie

Bande dessinée

- Le personnage fétiche de Marc Sleen s'appelle Néron. Le rapport avec Néron s'explicite dans l'album L'empereur rouge en 1956.

- En 1986, Celtil de Philippe Masson décrit les derniers jours d'un Néron que seuls intéressent les arts.

- La série Murena, créée en 1997 par Dufaux et Delaby, montre bien la montée vers le pouvoir de Néron après les assassinats successifs de l'Empereur Claude (son père adoptif), puis de Britannicus (le fils de Claude), puis de sa mère Agrippine.

- En 2000, Alcibiade Didascaux chez les Romains. Tome II : L'Empire de Clanet et Clapat : la parodie de la vie de Néron.

- La série Requiem, chevalier vampire créée en 2000 par Olivier Ledroit et Pat Mills, met en scène Néron. Il est devenu vampire sur « Résurrection » et est le bras droit et fils adoptif de Dracula.

- En 2011, le double album La Centurie des Convertis, de Bruno Césard, illustré par Ana Luiza Koehler et Ricardo Venâncio met en scène un Néron classique tout droit issu du péplum Quo vadis imaginant des jeux du cirque inédits pour la mise à mort de la première communauté de chrétiens romains et d'un groupe de soldats convertis qui la protège.

- Le manga Pline, écrit à partir de 2014 (et non terminé à ce jour) par Mari Yamazaki et dessiné en collaboration avec Miki Tori. Il a pour thème la vie du naturaliste romain Pline l'Ancien, auteur de l'Histoire naturelle. Néron y est souvent représenté.

Informatique

- Nero est un logiciel de gravure de disques optiques. Son nom complet, Nero Burning ROM, est basé sur un jeu de mots ayant une double signification. La première, Burning ROM, fait référence en anglais à la gravure de ROM, donc de CD, de DVD et de Blu-ray, alors que la seconde, Nero Burning ROM, fait référence à Néron dont on dit qu'il a mis le feu à Rome. Le jeu de mots est souligné par le logo de l'application : le Colisée en flammes — même si ce détail est anachronique, le Colisée ayant été bâti après le grand incendie de Rome.

Jeux vidéo

- Nero est l'un des personnages principaux de Fate/EXTRA sur PSP, Servant de classe Saber apparaissant sous des traits féminins à l'image de Saber Arturia de Fate/stay night. Ce même personnage est également invocable dans le jeu mobile Fate/Grand Order.

- Dans Assassin's Creed Brotherhood, l'un des six repères de Romulus n'est autre que la Maison Dorée (Domus Aurea).

- Néron est présent dans Ryse: Son of Rome en tant qu'ennemi du personnage principal.

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Liste de films où apparaît le personnage de Néron » (voir la liste des auteurs).

- La date de naissance de Néron est déduite de Suétone, Vie des douze Césars, Vie de Néron 6. Sa date de mort est incertaine, car Galba semble être déclaré empereur avant la mort de Néron. La date du est calculée à partir des Chroniques de Jérôme de Stridon qui donne un règne de 13 ans, 7 mois et 28 jours et est généralement celle acceptée. De leur côté, Dion Cassius, Histoire romaine LXII.3 et Flavius Josèphe, Guerre des Juifs IV, donnent un règne de 13 ans et 8 mois ce qui amène à la date du .

- Pierre Grimal, Histoire de Rome, Paris, Mille et une nuits, 2003, p. 143.

- Michel Ballard, Antiquité et traduction : le christianisme, épicentre de traduction et de pouvoir, p. 77

- 2 000 ans d'histoire, France Inter, .

- Girod 2019, p. 223.

- Girod 2019, p. 226.

- Virginie Girod, Agrippine : Sexe, crimes et pouvoir dans la Rome Impériale, Tallandier, , 304 p. (ISBN 979-10-210-0499-3, lire en ligne), pt126.

- Pierre Grimal donne seulement « avant le » et non pas précisément le 11 (Tacite, index p. 1027. Se référant à Tacite, l'historienne Barbara Levick indique simplement que la mort de Britannicus s'est produite après les Saturnales de 54 (Claude, p. 105, InFolio, 2002. L'historienne britannique Miriam T. Griffin donne elle, sans autre précision ni justification, le . Néron, p. 81. Max Gallo donne aussi le 12, Les Romains II, Néron, p. 155.

- Annales, XIII, 15-16.

- La vie des Douze Césars, Néron, XXXIII.

- (en) Anthony A. Barrett, Elaine Fantham et John C. Yardley, The Emperor Nero : A Guide to the Ancient Sources, Princeton University Press, , 336 p. (ISBN 978-1-4008-8110-9, lire en ligne), p. 43.

- Olivier Devillers, Tacite et les sources des Annales : enquêtes sur la méthode historique, Peeters Publishers, , 339 p. (ISBN 978-90-429-1333-2, lire en ligne), p. 137.

- Suétone, Othon, II,3.

- Plutarque Galba 19.2-20.2 ; Suétone Othon 3.1-2; Tacite deux versions : Histoires 1.13.3-4; Annales 13.45-46 ; et Dion Cassius 61.11.2-4.

- Girod 2019, p. 230.

- Girod 2019, p. 233.

- Girod 2019, p. 234-236.

- National Geographic (Histoire). Rome, maître du monde.

- Girod 2019, p. 237-239.

- Girod 2019, p. 241.

- Tacite, Ann. XV ; Suétone, Néron XXXVIII ; Dion Cassius, R.H. LXII.

- Girod 2019, p. 242.

- Suétone, Néron, 55.

- Lors du Ier siècle, le christianisme s'inscrit toujours dans le judaïsme. La séparation s’accélére au tournant du Ier siècle.

- Marie-Françoise Baslez, « Néron le persécuteur ? » dans Après Jésus. L'invention du christianisme, sous la dir. de Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim, Albin Michel, 2020, p. 138.

- FranceTélévisions Culturebox.

- Girod 2019, p. 244.

- Suétone, Néron, 23.

- Cf. p. 60 in Nero, Edward Champlin, Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

- Girod 2019, p. 245.

- Suétone, « Néron », in La vie des douze César, 49, 1.

- L'Iliade, X, 535.

- Girod 2019, p. 248.

- Elle est l'héroïne, en 1838, du premier roman historique d'Alexandre Dumas, Acté, réédité par Arléa en 2006.

- Suétone, Vie de Néron, traduction de la Bibliotheca Classica Selecta.

- Girod 2019, p. 250.

- Maurice Sartre, « Néron ressuscité ? », L'Histoire, no 473-474, juillet-, p. 33.

- Achard 1995, p. 64-68.

- Achard 1995, p. 66.

- Albert Earl Pappano, The False Neros, The Classical Journal, vol. 32, 1937, pp. 143-145.

- Depeyrot 2006, p. 194.

- Girod 2019, p. 222.

- Girod 2019, p. 222-223.

- « L'Antéchrist », p. 124.

Bibliographie

Sources latines

- Tacite, Annales,

Tacite. Œuvres complètes, traduction et notes de Pierre Grimal, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1990. - Suétone, Vie des douze Césars.

- Dion Cassius, Histoire romaine.

- Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre 30.

Ouvrages spécialisés

- (en) Thorsten Opper, Nero : The Man Behind the Myth, British Museum Press, (ISBN 978-0-7141-2290-8).

- Catherine Salles, Néron, Paris, Perrin, coll. « Biographie », , 212 p. (ISBN 9782262068240).

- (en) John F. Drinkwater, Nero : Emperor and Court, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-108-58179-0).

- (en) Shadi Bartsch, Kirk Freudenburg et Cedric Littlewood, The Cambridge Companion to the Age of Nero, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-107-05220-8).

- Virginie Girod, Agrippine, sexe, crimes et pouvoir dans le Rome impériale, Paris, Tallandier, , 300 p. (ISBN 979-10-210-0491-7).

- (en) Anthony A. Barrett, Elaine Fantham et John C. Yardley, The Emperor Nero : A Guide to the Ancient Sources, Princeton University Press, (ISBN 978-1-4008-8110-9).

- Donatien Grau, Néron en Occident : Une figure de l'histoire, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », , 407 p., 23 cm (ISBN 978-2-07-014367-2).

- (en) David Shotter, Nero Caesar Augustus : Emperor of Rome, Routledge, (ISBN 978-1-317-86591-9).

- Claude Aziza, Néron : Le mal-aimé de l'Histoire, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Histoire » (no 493), (ISBN 978-2-07-031927-5).

- (en) Edward Champlin, Nero, Harvard University Press, (ISBN 978-0-674-01822-8)

- (en) Eric R. Varner, Mutilation and Transformation, Leyden, Brill, (ISBN 978-90-04-13577-2), chap. 3 (« Nero and Poppaea »), Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture

- Pierre Grimal, Le procès de Néron, Paris, De Fallois, (ISBN 2877062252).

- Guy Achard, Néron, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 128 p. (ISBN 978-2-13-047286-5).

- Jean-Michel Croisille, Néron a tué Agrippine, Complexe, coll. « La Mémoire des siècles », (ISBN 978-2-87027-506-1).

- Eugen Cizek, Néron, Paris, Fayard, (ISBN 978-2-213-01131-8).

- Eugen Cizek, L'époque de Néron et ses controverses idéologiques, Leyde, E. J. Brill, coll. « Roma Aeterna » (no IV), (ISBN 978-90-04-02559-2)

Articles spécialisés

- Donatien Grau, « Néron, une figure de l’histoire », Commentaire, vol. 3, no 151, , p. 573-578 (lire en ligne).

- Erhard Gryzbek et Marta Sordi, « L’"Edit de Nazareth" et la politique de Néron à l'égard des chrétiens », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, vol. 120, , p. 279–291 (ISSN 0084-5388, lire en ligne, consulté le ).

Ouvrages généralistes

- Virginie Girod, La véritable histoire des douze Césars, Paris, Perrin, , 412 p. (ISBN 978-2-262-07438-8)

- Patrice Faure, Nicolas Tran et Catherine Virlouvet, Rome, Cité universelle : De César à Caracalla à Théodoric, 70 av. J.-C.-212 apr. J.-C., Belin, coll. « Mondes anciens », (ISBN 978-2-7011-6496-0), chap. III (« Une "maison pleine de de Césars" : le pouvoir romain de 14 à 70 »), p. 184-198

- Georges Depeyrot, La monnaie romaine : 211 av. J.-C. - 476 apr. J.-C., Paris, Errance, , 212 p. (ISBN 2-87772-330-5).

Essais

- Alain Rodier, La véritable histoire de Néron, Paris, Les Belles-Lettres, (ISBN 9782251040158).

- Joël Schmidt, Néron : Monstre sanguinaire ou poète visionnaire ?, Paris, Larousse, (ISBN 9782035850553).

- Alain Decaux, La révolution de la croix : Néron et les chrétiens, Paris, Perrin, (ISBN 978-2-262-02610-3).

- Régis Martin, Les douze Césars, du mythe à la réalité, Paris, Perrin, (1re éd. 1991) (ISBN 978-2-262-02637-0).

- Max Gallo, Les Romains, Néron, le règne de l'Antéchrist, Paris, Fayard, (ISBN 9782213628585).

Colloques de la société internationale d'études néroniennes

- S.I.E.N., « Colloques et actes | Société Internationale d'Études Néroniennes » (Liste des actes des colloques de la S.I.E.N de 1974 à 2012), sur www.sien-neron.fr (consulté le ).

Vidéographie

- L’Affaire Néron, autopsie d’un mythe, réal. Klaus T. Steindl, Interspot/ORF Universum/PBS/ZDF BMB/ORF/France Télévisions, 2017

- Néron - Plaidoyer pour un monstre, réal. Martin Papirowski, Stein/NDR/Arte, Allemagne, 2016 (2 épisodes)

- Néron, le tyran de Rome... de Roland Portiche dans Secrets d'histoire, 2011.« Secrets d’Histoire - Néron, le tyran de Rome », sur Télé 7 jours, (consulté le ).

- Ancients Behaving Badly de Oscar Chan et Andy Webb, épisode 5 Néro, 2009

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Royal Academy of Arts

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en + sv) Nationalmuseum

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative au sport :

- (en) Olympedia

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biographie de Néron sur empereurs-romains.net.

- Monnaies de Néron sur fredericweber.com.

- « Néron, l’empereur fou » sur historia-nostra.com.

- Néron et la persécution des Chrétiens sur bcs.fltr.ucl.ac.be.

- Société internationale d'études néroniennes sur sien-neron.fr.