Toge

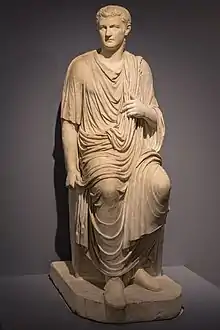

La toge (du latin toga) est le vêtement de dessus, de laine épaisse, porté par les citoyens de la Rome antique. Vêtement essentiellement masculin, elle se porte au-dessus d'une tunique à manches courtes. Elle couvre le bras gauche et laisse le bras droit dégagé. La draperie forme des plis caractéristiques : pli en demi-cercle sous le bras droit, le sinus et plis produits en relevant une partie du côté gauche de la toge faisant saillie devant la poitrine, l’umbo[1].

C'est avant tout un costume d'apparat qui nécessite l'aide d'esclaves pour être drapée, tant l'ajustement est compliqué et malaisé.

Pour une femme, le port de la toge est au contraire une marque d'infamie. Si les petites filles peuvent la porter, ce n'est pas le cas des adolescentes ou des femmes adultes, sauf si elles ont été convaincues d'adultère ou sont des prostituées.

Origine

La toge est un vêtement de mode étrusque, descendant de l'himation grec. Elle s'est diffusée dans l'aristocratie du monde latinisé, jusqu'en Égypte. La différence essentielle entre l'himation grec et la toge romaine consiste dans la forme donnée à la pièce de drap qui la constitue : celle-ci, originellement rectangulaire, est taillée en demi-cercle, tandis que l'himation est taillé en carré. Le diamètre de la toge est d'environ 6,50 m sur 2,50 m[2]. Les historiens des mentalités pensent que la toge, n'étant maintenue que par des plis, devait obliger celui qui la portait à adopter une certaine tenue et une certaine marche, étant donné qu'au moindre mouvement brusque ou désordonné on risquait de la perdre.

Types de toge

Il y a plusieurs sortes de toges[3] :

- Toge prétexte (toga praetexta)

La toge des magistrats lors de cérémonies officielles et des enfants est bordée d'une bande en pourpre de Tyr, tissée sur le bord rectiligne.

- Toge virile (toga virilis)

Toge généralement de couleur blanc naturel écru (albus)[2].

Les adolescents quittent la toge prétexte et la bulla peu avant ou après dix-sept ans, au profit de la toge virile[4]. L'expression « Revêtir la toge virile » désigne le rite de passage pour les adolescents romains, associé à une offrande à Juventas, lors des fêtes religieuses Liberalia au Printemps.

- La toga virilis jaune est portée par les augures[2].

- La toga virilis candida : toge d'un blanc éclatant (toge candide blanchie à la craie) est portée par les candidats à une fonction élective[2].

- La toga pulla ou sordida de couleur sombre est portée en signe de deuil[2].

- La toga picta ou palmata : toge pourpre brodée d'or portée lors de cérémonies est l'apanage des généraux victorieux qui ont obtenu les honneurs du triomphe.

Sous l'Empire à compter du Ier siècle, la toge, jugée lourde et encombrante, est abandonnée pour ne plus servir que comme vêtement cérémoniel de magistrature au Sénat, ou en sombre comme vêtement de deuil.

Le palium, manteau drapé plus léger qui la remplace, maintenu par une fibule à l'épaule droite, ressemble à une cape enveloppante.

Le pallium peut être remplacé par le lacerne d'origine gauloise, un manteau plus court avec capuche ; la cucule, ouverte sur le devant, portée par les patriciens et les plébéiens ; la pænula, cape imperméable ; le paludamentum, manteau de couleur pourpre des généraux ; la chlamyde portée par les militaires.

Port de la toge

Pour draper la toge, on plaçait environ un tiers de l'étoffe sur l'épaule gauche, puis on ramenait le reste sur le bras droit, après l'avoir replié d'un tiers par un large pli, on tendait l'étoffe en contournant la poitrine et on rejetait l'excédent sur l'épaule droite. Ainsi disposée, la draperie formait sous le bras droit un pli en demi-cercle, le sinus.

Le cinctus Gabinus est une façon particulière de porter la toge[5] : le pan de la toge ordinairement rejeté sur l'épaule gauche était noué autour de la taille en guise de ceinture ; les deux bras étaient donc libres[6]. Cet ancien usage militaire se conservait dans certaines occasions à caractère rituel, telles que la devotio[7], le testamentum in procinctu, l'ouverture du temple de Janus, ou certains sacrifices[8].

La tunique

La tunique (tunica) est le chiton grec ; elle descend au niveau du genou pour les hommes, et sur les chevilles pour les femmes. On distingue la tunique laticlave portée par les sénateurs et qui avait deux bandes de pourpre larges, une de chaque épaule au bas des pieds, l’angusticlave, tunique des chevaliers, ne comportant que des bandes de pourpres étroites et la tunica palmata, tunique brodée portée lors de cérémonies.

La tunique féminine s'ornait du patagium, bande décorée placée devant, du cou au bas de la tunique.

Les vêtements traditionnels féminins peuvent être :

Influences des conquêtes

La conquête des peuples gaulois diffuse auprès des romains de nouveaux vêtements :

- les braies : pantalons étroits portés par les Celtes de Gaule, et les Germains, qui apparaissent sous forme d'auxiliaires dans les corps d'armée ; c'est au IIIe siècle que les braies supplantent les tuniques traditionnelles dans la plèbe romaine.

- pænula : épais manteau de pluie à capuchon.

- caracalla : autre manteau gaulois.

Symbolique

- De manière générale, la toge est le symbole du sage et du philosophe.

- Dans la littérature, ce passé romain donne la toge comme symbole de la magistrature civile. La formule arma cedant togae (« Que les armes cèdent le pas à la toge ») signifie que l'ordre civil prime sur le militaire[9].

- Dans les représentations de théâtre latines, la toge (togata) évoque la comédie romaine, par opposition à la tunique (palliata), qui ramène à celle des Grecs anciens.

Notes et références

- Anthony Rich, « Umbo », Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1883.

- Guide romain antique, p. 21

- Jacques Bloeme, L'Europe avant l'an. Tome 1 : De l'éveil de l'Europe à l'apogée de l'empire romain, Editions L'Harmattan, (lire en ligne), p. 325.

- Guide romain antique, p. 31

- Elle tire son nom de celui de la ville latine de Gabies.

- Servius, Aen., VII, 612 ; Isidore de Séville, Or., XIX, 24, 7.

- Tite-Live, VIII, 9, 9 ; X, 7, 3.

- Annie Dubourdieu, « Cinctus Gabinus », Latomus, 45, 1986, p. 3-20.

- Cicéron, In Pis., 30, 73 : «Cedant arma togae, concedat laurea laudi».