Catalan

Le catalan (en catalan : català), est une langue romane[2], parlée par environ 10 millions de personnes[N 1] dans la partie orientale de l'Espagne (la Catalogne, la Communauté valencienne — localement nommé « valencien » —, aux Îles Baléares, et dans la Frange d'Aragon), en Andorre et, dans une moindre proportion, en France (la majeure partie des Pyrénées-Orientales) et en Italie (la ville d'Alghero en Sardaigne). Il est issu du latin vulgaire introduit au IIe siècle av. J.-C. par les colons romains au nord-est de la péninsule Ibérique et au sud de la Gaule narbonnaise[3] - [4]. Apparenté au groupe gallo-roman, il est très proche de l’occitan, en particulier le dialecte languedocien, avec laquelle il partage une même origine et une tradition littéraire ancienne, mais présente aussi des traits qui le rapprochent du groupe ibéro-roman[5].

Depuis 1993, il est la seule langue officielle de la principauté d'Andorre. Depuis la transition démocratique espagnole et la mise en place de l'État des autonomies (autonomies régionales), le catalan est reconnu comme langue officielle au même titre que l’espagnol dans les principaux territoires d'Espagne où elle est parlée.

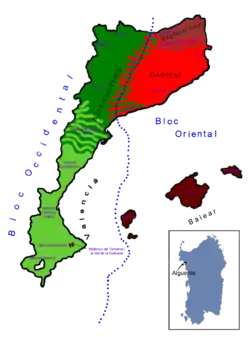

Le catalan est constitué de divers dialectes (on en a recensé jusqu'à 21), qui restent néanmoins très proches et largement intercompréhensibles. On distingue traditionnellement deux grands blocs dialectaux : le bloc oriental d'une part, qui comprend le catalan central, parlé à Barcelone et à Gérone, les catalans insulaires, parlé dans les îles Baléares (majorquin, minorquin, ibizois) et à Alghero (en catalan : L'Alguer) en Sardaigne (alguérois) ainsi que le roussillonnais, parlé dans les Pyrénées-Orientales ; et d'autre part le bloc occidental, regroupant le catalan nord-occidental, parlé dans les régions occidentales de Catalogne ainsi qu'en Andorre, et le valencien. Cette dernière variante est popularisée au niveau international[6] grâce au film Nos soleils de Carla Simón, tourné à Alcarràs (Segrià), lauréat de l'Ours d'or de la 72e Berlinale en 2022, premier film en catalan à recevoir ce prix cinématographique[7].

La langue catalane dispose de deux principaux standards : le standard général contrôlé par l'Institut d'Estudis Catalans, basé sur l'orthographe et les normes établies par le grammairien Pompeu Fabra (1868-1948), et celui régi par l'Académie valencienne de la langue, limité à la Communauté valencienne et qui prend pour base les Normes de Castelló, établies en 1932, reprenant les normes de Fabra mais adaptées aux principaux traits distinctifs des modalités valenciennes.

Classification

Le catalan appartient à la branche romane occidentale des langues indo-européennes[8] - [9].

Son classement plus précis dans l’ensemble roman a fait l’objet de plusieurs polémiques, portant sur la question de savoir s’il devait être rattaché au gallo-roman ou à l’ibéro-roman, et de s’il devait être considéré comme une langue indépendante de l’occitan ou comme un dialecte de celui-ci[10] - [11] - [12].

Le fait que la littérature catalane fût écrite en occitan jusqu’au XVe siècle, que certains écrivains contemporains et manifestations populaires revendiquent l'héritage de la langue d’oc médiévale ont contribué à la confusion[13] - [12] - [11].

Un premier débat a eu lieu autour de 1920, puis il a repris vigueur à partir des années 1960 et 1970, en lien avec l’émergence de la dialectométrie. Il n’est toujours pas tranché, et il est délicat de prétendre y mettre fin, étant donné qu'il n’y a pas de consensus sur la définition de frontière au sein des grands continuums linguistiques, et que les conclusions obtenues sont fondamentalement conditionnées par un choix de critères qui pourront paraître arbitraires en fonction de l’opinion des chercheurs qui les mettent en œuvre[14] - [13].

Langue ou dialecte

Plusieurs auteurs de renom ont soutenu que le catalan était un dialecte occitan au cours des premières décennies de la linguistique moderne : les romanistes Wilhelm Meyer-Lübke, Friedrich Christian Diez — considérés comme des pères de la romanistique —, Gerhard Rohlfs[15], Oskar Schultz-Gora (de), Édouard Bourciez, Alfred Morel-Fatio, l’écrivain catalan Manuel Milà i Fontanals — figure phare de la Renaixença, le mouvement de « renaissance » de la langue catalane — et le lexicographe baléare Antoni Maria Alcover — principal impulseur du Diccionari català-valencià-balear —[16] - [17] - [18] - [19] - [20].

Dans la première édition de Grammatik der romanischen Sprachen (« Grammaire des langues romanes », 1836), Diez reconnaît 6 langues romanes (italien, roumain, français, provençal, espagnol et portugais) et les premiers romanistes ont longtemps considéré que le catalan était un dialecte de l’occitan[13].

Toutefois, une série de travaux ultérieurs apportèrent de nouvelles perspectives, ouvrant le débat sur la question de l’hispanité de la langue catalane, hypothèse notamment défendue par le linguiste suisse Heinrich Morf (en), ou d’autres apportant de nouvelles données sur la frontière entre le roussillonnais et le languedocien[19]. Plus tard, le philologue suisse Walther von Wartburg, commentant un travail de Meyer-Lübke, affirmait qu’« il est incompréhensible que le catalan apparaisse ici encore comme un dialecte du provençal. […] on ne peut pas non plus le considérer lié à l’espagnol, car il en diffère autant que le portugais […] ; sans doute il faut le considérer comme une langue spéciale »[19]. De même, Friedrich Diez révisa ses positions dans la deuxième édition de sa grammaire en 1856[21] ; dans la troisième édition publiée en 1863 il déclare ainsi : « la langue catalane […] n’est pas exactement avec le provençal dans le rapport d’un dialecte ; c’est plutôt un idiome original allié de près à celui-là »[19] - [13] - [22] - [23]. Meyer-Lübke rejoint finalement cette position en 1925 avec la publication de Der Katanische[21].

En 1950, le philologue castillan Vicente Diego de Navarro affirmait qu’une « connaissance superficielle du catalan a propagé l’idée que le catalan est une déformation du provençal, alors que la vérité est qu'il a une physionomie particulière »[24]

L’idée que le catalan est une langue proche mais indépendante de l’occitan fait depuis longtemps l’objet d’un consensus au sein des spécialistes, mais la question de sa classification a fait l'objet d’autres débats et polémiques[13] - [25].

Langue gallo-romane ou ibéro-romane

Une bonne partie des traits évolutifs différentiels du catalan par rapport à l’occitan sont commun avec le castillan. Par exemple :

- la conservation du ū latin en u[26] (contre [y] en gallo-roman, sous influence germanique, mais il s’agit d’une évolution relativement tardive en occitan) ;

- réduction de la diphtongue latine au[26], maintenue en occitan et partiellement en ancien français : aucĕllu(m) (« oiseau ») > ocell, contre aucèl en languedocien (aucèu en provençal moderne, ausèth en gascon), oisel en ancien français ;

- palatalisation de -ll- (> [ʎ]) et -n- (> [ɲ]) mais simplification en gallo-roman[26] : vīlla(m) > villa en catalan et castillan, vila en occitan, ville ([ˈvil]) en français ; caballu(m) > cavall ([kəˈβaʎ] ct., [kaˈvaʎ] val.), occitan caval / cavau (mais cavath ou plus résiduellement cavalh en gascon[27]), français cheval.

Sur le plan du lexique, plusieurs termes anciens révèlent une affinité du catalan avec les solutions ibéro-romanes, par exemple : casa « maison », despertar « réveiller », callar « se taire », tia « tante », apagar « éteindre »[28], germà « frère », arena « sable »[29] ou encore l’absence de descendant populaire du latin ungĕre[30]. Au niveau de la morphologie, une différence notable est la quasi inexistence du système casuel simplifié à deux cas — cas sujet et cas oblique —, bien attesté en français et occitan médiévaux jusqu’au XIIIe siècle, mais dont on ne retrouve que des traces isolées dans quelques textes catalans primitifs, qui sont peut-être des occitanismes[31].

Sur cette base, deux écoles se distinguent au sein des premiers romanistes : celle, majoritaire et représentée notamment par Meyer-Lübke et Antoni Griera (ca), qui, avec des arguments différents, défendent l’affiliation du catalan au groupe gallo-roman, et celle incarnée par Ramón Menéndez Pidal, père de la philologie hispanique, qui rattache le catalan à l’ensemble ibéro-roman[32] - [33].

Ce dernier s’appuie sur des « principes géographico-chronologiques » suivant lesquels il affirme que tous les parlers romans de la péninsule Ibérique présentent un ensemble de coïncidences fondamentales dans leur étape initiale de formation. Par exemple, sur le plan du vocalisme, il soutient que, à l’exception du castillan (qui à l’époque n’a qu’une extension très réduite), tous les idiomes de l’Hispanie présentent une unité fondamentale, y compris le mozarabe, pourtant extrêmement peu documenté[33]. Il soutient également que la palatalisation de l- initial en [ʎ] du catalan constitue un trait « fondamentalement hispanique » car il se retrouve également en asturléonais[34].

En 1924, Pierre Fouché, dans sa thèse doctorale consacrée au roussillonnais[35], soutient que « le roussillonnais s’est développé d’une façon qui lui est propre », les influences du languedocien ou des autres parlers catalans n’ayant qu’une part « minime »[36], ce qui conforte l’idée de l’indépendance du groupe catalan, intermédiaire entre les deux blocs[37].

Si en 1927, le linguiste navarrais Amado Alonso soutient que le problème de la classification du catalan est encore ouvert[19], plus tard il se montre plus critique envers les termes mêmes de gallo-roman et d’ibéro-roman : si l’on entend par « ibéro-roman » celui de « langue enclavée en Ibérie ou langue romane de substrat ibérique », dans ce cas le catalan doit être considéré comme une langue ibéro-romane car la thèse inverse, qui fut un temps défendue par Meyer-Lübke — soutenant que le substrat originel de la Tarraconaise avait été substitué par un repeuplement venu de la Narbonnaise au VIIIe siècle dans le cadre de l’invasion omeyyade en France —, ne correspond pas aux connaissances historiques et linguistiques[38].

Selon le linguiste valencien Germán Colón, il fut démontré que cette querelle était vaine et relevait davantage de motivations identitaires que de critères purement linguistiques[39] - [15] - [40]. Certains participants à la polémique ont suivi une logique qui voulait que le catalan doive être rattaché clairement soit au gallo-roman, soit à l'ibéro-roman[39] - [15].

Les traits strictement ibéro-romans du catalan restent néanmoins limités, et l’affiliation à cette branche est difficilement défendable, sauf à se limiter à des critères strictement géographiques[38]. La palatalisation de l- initial commune au catalan et à l'astur-léonais s'explique peut-être par l’influence d’un vieux substrat sorothaptique (indo-européen)[41].

Propositions ultérieures

Par la suite, Gerhard Rohlfs développe une théorie postulant l'unité fondamentale des parlers romans « pyrénéens », schématiquement compris entre l’Èbre et la Garonne (haut aragonais, catalan, gascon et occitan)[33].

Parallèlement, Amado Alonso élabore une thèse plus large encore, selon laquelle le catalan participe d’un vaste ensemble incluant toutes les langues romanes occidentales à l'exception du français (au sens large, c’est-à-dire englobant les langues d’oïl). Selon lui, de la même manière que le roumain occupe une place à part dans l’ensemble roman oriental à cause de circonstances historiques particulières, le français se distingue du reste de la Romania occidentale par une faible romanisation, qui se traduit par une plus grande influence du substrat celtique, ainsi que par une germanisation accrue[42]. Ainsi, selon Alonso « le provençal [occitan], sans cesser d’être gallo-roman, forme un groupe avec le catalan, qui ne cesse pas d’être ibéro-roman, avec le castillan et avec le portugais. Tous réunis, ils forment avec l’italien le groupe des langues fidèles (en comparaison avec le français) au type latin »[42] - [43].

Entre les années 1960 et 1970, l’occitaniste et écrivain gascon Pierre Bec élabore une nouvelle classification des langues romanes, autour du concept de « langues occitano-romanes » comme sous-ensemble du gallo-roman divisé en trois parties : occitan (regroupant nord-occitan et occitan moyen), gascon et catalan[44] - [14] - [13]. Dans des travaux ultérieurs, il prolonge cette idée à travers une « division supralectale » de l’occitan, avec un groupe aquitano-pyrénéen rassemblant le gascon et le catalan[45].

Peu de temps après cette proposition, Henri Guiter, directeur de l’Atlas linguistique des Pyrénées Orientales publié en 1966, qui a marqué un jalon important dans la connaissance des parlers de la zone et confirmé l’existence d’une frontière bien marquée entre roussillonnais et languedocien, l’a vigoureusement rejetée[14].

La taxinomie de Bec permet de résoudre certains écueils de la classification traditionnelle, avec l’avantage notable de donner une place à part au gascon, qui est également problématique de ce point de vue[46]. Elle a rencontré un certain écho, notamment sur les forums, et est de plus en plus fréquemment reprise[46].

D’autres auteurs ont repris le nouveau regroupement élaboré par Bec, mais en envisageant l’ensemble occitano-roman comme séparé du gallo-roman. Ce point de vue est justifié par le consensus sur l’existence d’un substrat relativement uniforme commun au bloc occitano-catalan, et qui n’est pas applicable au gallo-roman. Dans cette optique, les notions traditionnelles de gallo-roman et d’ibéro-roman sont considérés comme « artificielles »[14].

L’idée d’un nouveau découpage peut d’une part être critiquée car elle ajoute une complexité peut-être dispensable, mais elle facilite d’autre part le travail de classification en permettant de faire apparaître certaines affinités difficiles à percevoir d’une autre manière[13].

État de la question

Il est admis que le catalan fait son apparition au sein de la famille gallo-romane et que le catalan littéraire jusqu’au XIIe siècle est profondément influencé par la langue des troubadours, sorte de koinè d'occitan alors connue sous la dénomination de « provençal » ou « limousin », différente de la langue parlée par le peuple[47].

Il existe encore dans les pays catalans un mouvement extrêmement minoritaire militant pour l'inscription du catalan dans une grande langue occitano-romane et défendant une conception nationaliste panoccitane[48] - [49]. Par ailleurs, les théories « panoccitanistes » sont parfois mises à profit par les secteurs blavéristes (anticatalanistes valenciens), qui appuient leur argumentaire sur la prétendue contradiction des linguistes « catalans », lesquels refusent au valencien ce qu'ils ont eux-mêmes appliqué précédemment au catalan par rapport à l'occitan et renvoient valencien et catalan à un sous-ensemble d'une langue plus large, prétendant les mettre ainsi sur un pied d'égalité[50] - [51] - [52]. D'autres blavéristes ont également développé l'argumentation selon laquelle le catalan (au sens restreint de langue de Catalogne) serait un dialecte de l'occitan, mais non le valencien[53].

L’idée du philologue catalan Antoni Maria Badia i Margarit de considérer le catalan comme une langue « pont entre la France et la péninsule Ibérique » paraît raisonnable et présente un avantage méthodologique notable, applicable à de multiples autres cas de la Romania, car chercher à qualifier absolument un idiome en termes essentialistes est non seulement difficile mais aussi source d’erreurs[13].

Selon le romaniste allemand Georg Bossong (de) « L’exemple du catalan montre que les problèmes de classification émergent à deux niveaux : au niveau des unités de base devant être classées, à savoir les langues individuelles ; et au niveau de la combinaison de ces unités dans des groupes plus grands. Des problèmes de ces deux types ont lieu dans tous les coins de la Romania »[13].

Le catalan montre une indéniable affinité avec le groupe gallo-roman, mais il présente également une série de traits distinctifs (propres ou hispaniques) qui tendent à le faire considérer comme un élément nettement caractérisé au sein de cet ensemble, avec une frontière très compacte que des facteurs géographiques seuls peinent à expliquer et qui invalident l’idée d’une forme d’occitan importée[10]. Si le catalan primitif se différenciait peu de l'occitan[54] et était à strictement parler une « langue d’oc » et non une « langue de si »[55], cette proximité reste difficile à évaluer précisément[55]. Les circonstances politiques, avec l'abandon des territoires occitanophones de la couronne d'Aragon au début du XIIIe siècle accentueront encore l'influence ibérique et contribueront à lui conférer une physionomie distinctive[56]. Dans l’actualité, le catalan est majoritairement décrit comme une langue intermédiaire entre les groupes gallo-roman et ibéro-roman[57] - [5], tout en admettant souvent une plus grande affinité avec le premier, surtout dans ses origines[11] - [58] - [59], ou bien, par certains de ceux qui rejettent la classification traditionnelle, comme un élément du diasystème occitano-roman[46].

Caractéristiques

La langue catalane présente des traits (communs ou différentiels) qui la caractérisent au sein des langues romanes. Les caractéristiques présentées ci-dessous sont quelques-unes des importantes évolutions historiques du latin dans la consolidation du catalan.

Vocalisme

Trait commun avec le groupe gallo-roman :

- Chute des voyelles atones finales à l'exception de -A (MURU-, FLORE- → mur [muɾ], flor [flɔ]/[flɔɾ] ; occitan mur [myɾ]/[myʁ], flor [flu] ; français mur [myʁ], fleur [flœʁ]) ; ce trait l'oppose au groupe ibéro-roman, qui conserve les voyelles finales à l'exception de -E (muro mais flor en castillan et en portugais) ou italo-roman qui les conserve toutes (muro, fiore en italien)[5]. Derrière certains groupes consonantiques, la syncope est compensée par l'ajout d'un e final épenthétique (amuï en français standard moderne) : TEMPLU > temple.

Trait commun avec l'occitan :

- Importance des diphtongues et nombreux mots monosyllabiques ([aj] rai, [ej] rei, [aw] cau, [ew] beu, [ow] pou, etc.)

Trait commun avec le groupe ibéro-roman :

- Conservation du ū latin[60] (catalan oriental lluna [ˈʎunə], catalan occidental lluna [ˈʎuna] ; ce trait l'oppose au gallo-roman : occitan luna [ˈlynɔ], français lune [lyn]). Dans le catalan parlé au Capcir, le u est prononcé [ø] ([ˈʎønə]), comme dans certains parlers languedociens contigus (une mince frange méridionale littorale parcourant biterrois, montpelliérain, narbonnais, donesanais et une partie du département de l'Aude)[61].

Traits qui l'opposent partiellement à l'occitan :

- Réduction de la diphtongue AU en o ouvert [ɔ] (CAULIS, PAUCU- → col, poc ; occitan : caul, pauc) et de AI en e fermé. Ces formes existent toutefois dans certaines variétés de gascon.

- Existence de mots proparoxytons (accentués sur l'antépénultième syllabe), bien que peu nombreux (principalement des mots savants et certaines formes verbales) ; trait commun avec le castillan[62]. L'occitan niçard et l'aranais ont seuls maintenu d'anciens proparoxytons.

Trait caractéristique du sud de l'ensemble roman occidental (languedocien méridional et groupe ibéro-roman) :

- Le groupe -ACT- devient -ET (LACTE-, FACTU- → *lleit, *feit → llet, fet ; castillan : leche, hecho).

Trait commun avec le portugais :

- Absence de diphtongue (maintien de la prononciation ouverte) des voyelles toniques Ĕ et Ŏ (voyelles brèves en latin) du latin vulgaire[5] : [ɛ] et [ɔ] respectivement (TERRA → terra [ˈtɛrə]/[ˈtɛra/ɛ] ; FOCU- → foc [ˈfɔk]). Ce trait l’oppose au castillan (qui diphtongue dans tous les cas) et au français (qui diphtongue dans le cas où la syllabe finale est ouverte). En occitan le phénomène est affecté de nombreuses variations dialectales.

Consonantisme

Trait commun à la plupart des langues romanes modernes :

- Fricatisation de C et G devant E ou I : /k/ + [e], [i], [j] → *[ts] → [s] ; CAELU- → cel [ˈsɛl] (occitan : cèl [ˈsɛl] ; castillan : cielo [ˈθjelo]/[ˈsjelo] ; français : ciel [ˈsjɛl] ; portugais : céu [ˈsɛw] ; italien cielo ['tʃɛlo] ; roumain cer ['tʃer]) ; /g/ + [e], [i], [j] → [dʒ] → [ʒ]/[dʒ] ; GELU- → gel [ˈʒɛl]/[ˈdʒɛl] → [dʒ] → [ʒ]/[dʒ] ; GELU- → gel [ˈʒɛl]/[ˈdʒɛl] (occitan : gèl [ˈdʒɛl]).

Trait commun avec le domaine roman occidental :

- Voisement des occlusives sourdes intervocaliques[5] - [63] : -P-, -T- et -C- > -b-, -d-, -g- (CAPRA, CATENA, SECURU- → cabra, cadena, segur ; castillan : cabra, cadena, seguro ; italien [roman oriental] : capra, catena, sicuro)

Traits communs avec le gallo-roman :

- Maintien des groupes initiaux PL-, CL-, FL- (PLICARE, CLAVE-, FLAMMA- → plegar, clau, flama ; occitan identique ; français : « plier », « clef », « flamme »). Ce trait l'oppose au groupe ibéro-roman (castillan : llegar, llave, llama ; portugais : chegar, chave, chama)[N 2].

- Liaison et voisement des consonnes sourdes finales lorsque le premier phonème du mot suivant est une voyelle ou une consonne sonore, par exemple (prononciation en valencien général) : els homes [els] + [ˈɔmes] → [elˈzɔmes] ; peix bo [ˈpe(j)ʃ] + [ˈbɔ] → [ˈpe(j)ʒˈβɔ] ; blat bord [ˈblat] + [ˈboɾt] → [ˈbladˈboɾt].

Traits communs avec l'occitan :

- Chute du -N intervocalique devenu final à la suite de l'apocope de la voyelle finale (PANE-, VINU- → pa, vi) ; trait absent du gascon et du provençal[64]. À la différence du languedocien toutefois, les pluriels conservent cette consonne (sauf en roussillonais) : pans, vins.

- Dévoisement des consonnes sonores finales : verd [t], àrab [p].

- Chute de r final (sauf en valencien), notamment dans les infinitifs. Ce trait est commun à l’ensemble du domaine occitan. Seul le valencien et le vivaro-alpin ont maintenu ce trait archaïque.

- Chute de /z/ et /s/ intervocaliques prétoniques (RATIONEM, RECIPERE, COQUINAM, SPATIUM, SERVITIUM, VICINUS > raó, rebre, cuina, espai, servei[N 3], veí ; castillan razón, recibir, cocina, espacio, servicio, vecino ; occitan général rason, recebre, cosina, espaci, servici, vesin mais ce trait existe partiellement en provençal maritime, en niçard (coina et espai).

Traits spécifiques :

- Le -D- intervocalique devenu final donne -u : PEDE →peu

- En position finale, -CE, -CI →-u (CRUCE- →creu)

- Vocalisation en -u [w] des terminaisons en -TIS des flexions verbales de deuxième personne du pluriel : MIRATIS → miratz → mirau → mirau/mireu.

Nombreuses palatalisations (que l'on retrouve de façon éparse dans les autres langues romanes) :

- Palatalisation de L- initial (LUNA, LEGE → lluna, llei), trait commun avec l'astur-léonais[N 4].

- Palatalisation de -is- [jʃ]/[ʃ] issu de -X-, SC- (COXA, PISCE- → cuixa, peix). On retrouve ce trait en gascon (où la palatale résultante est notée sh) et dans le parler de Foix (languedocien de transition vers le gascon).

- /j/ → *[dʒ] → [ʒ]/[dʒ] ; IACTARE → gitar [ʒiˈta]/[dʒiˈta(ɾ)].

- -ly-, -ll-, -c'l-, -t'l- → ll [ʎ] ; MULIERE- → muller ; CABALLU- → cavall ; AURICULA → *oric'la → orella ; UETULU- → *vet'lu → vell. On retrouve ce trait en occitan, hormis dans les cas où le groupe s'est retrouvé en position finale, où il a donné [l] (noté lh dans tous les cas : cavalh, vièlh, aurelha > [kaˈβal], [ˈbjɛl], [awˈɾeʎo]). Dans certains cas comme villa → vila, la géminée s'est simplifiée.

- -nn-, -ni-, -gn- → ny [ɲ] ; ANNU- → any, LIGNA → llenya (comme en castillan : año, leña, ainsi qu'en occitan dans le cas où le groupe est resté intérieur : lenha [ˈleɲo] mais an [ˈan]).

D'autres traits que l'on retrouve de façon éparse dans le domaine roman sont :

- Réduction des groupes consonnantiques -MB-, -ND→ -m-, -n- (CAMBA, CUMBA, MANDARE, BINDA> cama, coma, manar, bena), comme en gascon et en languedocien méridional.

- Présence de géminées[N 5] : setmana [mm], cotna [nn], bitllet [ʎʎ], guatla [ll], intel·ligent [ll]. À l'exception de [ʎʎ], qui est particulier au catalan, on ne retrouve ces géminées que dans une partie de l’occitan et dans les variétés italiques.

Morphologie

Au niveau morphologique on peut relever :

- Marque des pluriels masculins par le suffixe -os derrière consonne[5] (phénomène d'origine médiévale, à l'origine, le morphème était -es comme en occitan général).

- Multiplicités des formes et de combinaisons de pronoms personnels[5].

- Existence d'un pronom objet neutre ho[5] (comme en occitan).

- Contraction de combinaisons « préposition + article » (comme en portugais, français, italien et en occitan) : a + el/els → al/als ; de + el/els → del/dels ; per + el/els → pel/pels[5]. Les formes contractées al/als, del/dels, pel/pels (per+el) sont identiques en languedocien et en catalan.

- Existence, comme en italien, en occitan et en français, de pronoms personnels et adverbiaux hi et en[5].

- Restes d'accord entre le participe-passé et l'auxiliaire dans les temps composés[5].

- Existence d'un couple ésser/estar, analogue au castillan[5]. Les usages sont néanmoins très variables selon les dialectes.

- Les substantifs catalans sont, à de rares exceptions près, issus de l'accusatif latin[5], comme dans les autres langues romanes occidentales. Le pluriel est par conséquent marqué par s. Il existe des cas de constructions de pluriels analogiques[5].

- Les formes réduites des possessifs mon/ma/mos/mes, ton/ta/tos/tes et son/sa/sos/ses sont archaïques ou dialectales (valencien, notamment central, nord-occidental) et ont été supplantées par les formes avec article el meu, el teu, el seu, etc[5].

- Maintien des formes des trois degrés de démonstratifs : aquest/est, aqueix/eix, aquell[5].

- En Catalogne, le couple prépositionnel per (cause) / per a (but) est réduit à per, ce qui n’est pas sans poser de problème d'usage à l'écrit[5]. L'opposition est maintenue avec vitalité en valencien[65].

Morphologie verbale

Il existe trois groupes de verbes en catalan : -ar, -er/-re et -ir, les deux derniers présentant de grandes irrégularités. Les deux principaux groupes productifs sont le premier groupe (-ar) et les verbes du troisième groupe dits inchoatifs (terminaisons de troisième personne en -eix [ˈeʃ]/[ˈejʃ]). Le deuxième groupe rassemble moins de 100 verbes[5].

Sauf très localement, le seul auxiliaire à être employé actuellement est haver. En catalan médiéval, on trouve néanmoins ésser dans les constructions pronominales et avec certains verbes intransitifs[5], comme en français et en occitan.

La construction d'ascendance médiévale « anar + infinitif », dit prétérit périphrastique, propre au catalan, a pratiquement supplanté les formes de passé simple issues du parfait latin[5]. Le passé simple est néanmoins maintenu en baléare et partiellement en valencien, notamment central.

À l'heure actuelle, il existe d'importantes divergences dialectales dans la morphologie verbale, et cela n'est pas sans poser de problèmes de compatibilité notamment dans le cas du valencien[66].

Citons en exemple les terminaisons de la première personne du singulier au présent de l'indicatif :

- Absence de terminaison (cant), forme ancienne propre du catalan, conservée en baléare et alguérois.

- o (canto), prononcé [u] en central et [o] en nord-occidental, en Catalogne.

- e > [e] (cante) en valencien.

- i (canti) en roussillonnais.

En valencien, ce sont les formes du subjonctif imparfait en -ra qui se sont imposées, sous doute sous l'influence du castillan, contre les formes en -és, semble-t-il plus étymologiques.

Syntaxe

Le catalan se caractérise, comme le castillan bien que de façon moins prononcée, par la grande liberté de l'ordre syntaxique et pratique facilement l'inversion du sujet[5]. L'usage de la préposition a devant les compléments personnels, comme en castillan, n'est pas normatif mais est présent localement et dans des documents anciens[5].

L'adjectif qualificatif est généralement placé après le substantif mais peut néanmoins être devant avec une valeur stylistique[5].

Lexique

Une caractéristique importante du catalan au niveau lexical, qui le différencie nettement du groupe ibéro-roman, est un fond lexical ancien gallo-roman, qui le rapproche fondamentalement de l'occitan. Pour de nombreux termes de la vie courante, le catalan retient des formes latines modernes, là où le castillan et le portugais utilisent des formes plus archaïques[5].

On remarque que lorsque le catalan partage un étymon avec les langues ibériques, on retrouve en général le même en occitan[5].

Le lexique catalan inclut de nombreux arabismes, issus des contacts séculaires entre la Catalogne et Al Andalus, particulièrement dans les parlers occidentaux et notamment en valencien[5]. Bon nombre d’arabismes et mozarabismes ont été transmis par l'intermédiaire de l’aragonais.

De nombreux termes adaptés du latin ou du grec ancien ont été introduits dans la littérature catalane par Raymond Lulle (1232-1315)[5].

Les deux blocs dialectaux du catalan, basés sur le traitement différencié des voyelles atones, présentent également un lexique spécifique[5]. Nombreux sont les cas où un terme généralisé en valencien différent du terme oriental se retrouve également dans les zones méridionales et occidentales du bloc occidental (en particulier dans la frange d'Aragon).

Le catalan insulaire présente de nombreux archaïsmes.

Le valencien, notamment sa variante centrale[67], mais également le parler de la Frange d'Aragon sont marqués par un important taux d'emprunts au castillan (hasta au lieu de fins, abuelo pour avi, etc.). Les variantes catalanes n'en sont néanmoins pas démunies[N 6], mais la politique de normalisation linguistique très volontariste de la Generalitat a permis de faire reculer certains hispanismes très anciens, notamment dans les grandes zones urbaines[68]. Bien souvent, la variante autochtone et l'emprunt persistent dans les usages comme synonymes.

Orthographe

Un des critères fondamentaux (mais pas absolu) de l’orthographe catalane moderne, proposée par l’Institut d’Estudis Catalans, essentiellement sur les recommandations de Pompeu Fabra, est le respect de l’étymologie (voir Fabra 1917 et Segarra 1985), à condition qu’elle soit en accord avec la prononciation majoritaire. Ceci explique l’existence de la double graphie ‹ g/j › pour le son [ʒ] suivi d’un ‹ e › : general, jerarquia ; ou le maintien des groupes consonantiques mpt et mpc : redemptor, redempció ; ou encore la distinction entre q et c pour le son [k] : quatre, evacuar ; le -d de àcid, òxid, solitud ; le -g de pròleg, antropòfag ; le -b de corb (« courbe », « corbeau »), de club ; etc.

Histoire

Chronologie

- IXe siècle : le catalan est une forme de langue romane issue du latin vulgaire, parlée dans la Marche hispanique établie par l'empire carolingien, dont fait également partie l'Andorre.

- Début du XIIe siècle : premières traces écrites du catalan retrouvées sur des fragments de versions du Liber Iudiciorum et du livre de sermons Les Homilies d'Organyà.

- 1229 et 1232 : Jacques Ier d'Aragon « le Conquérant », originaire de Montpellier, conquiert les îles de Majorque et Ibiza ainsi que Valence sur les Musulmans Almohades. Le catalan, non encore différencié de l'occitan médiéval, remplace la langue arabe comme langue officielle.

- 1275 : Raymond Lulle (Ramon Llull) (1235-1315) écrit Le Livre du gentil et des trois sages (Llibre del gentil i els tres savis), dont le sujet est la théologie des trois monothéismes. On considère qu'il s'agit là de l'acte de naissance du catalan comme idiome reconnu et comme langue littéraire indépendante de l'occitan.

- Du XIIe au XIVe siècle, influence de la littérature occitane et des troubadours.

- 1490 : publication à Valence du roman chevaleresque Tirant le Blanc (Tirant lo Blanc), écrit par Joanot Martorell.

- Après l'annexion du Roussillon, du Conflent, de la Cerdagne et du Vallespir, Louis XIV interdit le catalan dans l'administration par son édit du .

- En 1807, le Bureau des statistiques du ministère français de l'Intérieur demande aux préfets une enquête officielle sur les limites de la langue française. L'enquête a révélé qu'en Roussillon, on ne parlait presque que le catalan, et comme Napoléon voulait rattacher la Catalogne à la France, comme cela s'est produit en 1812, il a demandé au consul à Barcelone. Celui-ci déclare que le catalan "est enseigné dans les écoles, il est imprimé et parlé, non seulement parmi les classes inférieures, mais aussi parmi les personnes de première qualité, également dans les réunions sociales, comme dans les visites et les congrès", indiquant qu'il est parlé partout " à l'exception des cours royales". Il indique également que le catalan est également parlé "dans le Royaume de Valence, dans les îles de Majorque, Minorque, Ibiza, Sardaigne, Corse et une grande partie de la Sicile, dans le Val d'Aran et la Cerdagne " [69].

- 1815, publication du Gramatica y apología de la llengua cathalana par Josep Pau Ballot.

- XIXe siècle : après une éclipse au XVIe siècle et au XVIIIe siècle, on assiste à une renaissance (Renaixença) des lettres catalanes, induite par le romantisme, tant en poésie avec Jacint Verdaguer (1845-1902) ou Joan Maragall (1860-1911), que théâtre avec Àngel Guimerà (1845-1924) et roman avec Narcís Oller (1846-1930).

- 1912 : Pompeu Fabra (1868-1948), grammairien et lexicographe, publie sa grammaire qui unifie l'orthographe catalane (Gramàtica de la llengua catalana).

- le , la Seconde République espagnole, deux semaines après sa naissance, décrète le bilinguisme catalan-espagnol dans l'enseignement en Catalogne[70].

- 1934 : des intellectuels catalans proclament solennellement que le catalan contemporain était une langue distincte de l'occitan dans le manifeste Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria[71] rejetant ainsi l'idée d'une nation panoccitane incluant les pays catalans.

- le , pendant la Révolution Sociale est institué, notamment avec Joan Puig i Elias, le Conseil de l'École Nouvelle Unifiée (es) (CENU) qui généralise l'enseignement en catalan.

- Pendant la période franquiste la langue catalane est interdite dans les administrations, mais aussi dans tous les espaces publics.

- 1967 : premier concert du chanteur catalan Lluís Llach (1948-), symbole de résistance de la langue catalane contre le franquisme (chanson L'Estaca).

- 1979 : avec l'autonomie de la Catalogne et des autres communautés autonomes de langue catalane, le catalan regagne son statut de langue coofficielle, perdu depuis la fin de la IIe République espagnole (1931-1936).

- 1993 : premier discours en catalan à l'Organisation des Nations unies, prononcé par Òscar Ribas Reig, lors de l'entrée de l'Andorre à l'ONU.

- 2005 : le , le président du Comité des régions Peter Straub signe un accord qui pour la première fois, permet l'usage du catalan, du basque et du galicien dans une institution de l'Union européenne. L'ex-président de la Généralité de Catalogne, Pasqual Maragall (qui a été président du Comité des régions de 1996 à 1998) s'est adressé officiellement et pour la première fois au Comité des régions en catalan.

Alphabet

Le catalan utilise l'alphabet latin enrichi de digrammes, de signes diacritiques (accent aigu, accent grave, point médian dans le digramme l·l (appelé : ela geminada), cédille sous c, tréma) et de lettres diacritiques (u après g et q, i devant x et g). Il existe de nombreuses diphtongues, représentées par des paires de voyelles.

L'alphabet est le suivant :

Les lettres entre parenthèses sont les variantes possibles (avec diacritiques, dans des digrammes…), qui ne comptent pas comme lettres indépendantes. On classe les voyelles portant un accent aigu après les simples et avant celles portant l'accent grave, puis le tréma.

Prononciation

Chaque mot renferme une voyelle tonique. Une syllabe contenant une voyelle accentuée graphiquement est tonique. Si le mot ne contient pas d'accent graphique, la syllabe tonique est celle contenant la dernière voyelle dans le cas des mots terminés par une consonne sauf s, et celle contenant l'avant-dernière voyelle dans les autres cas (mots terminés par une voyelle ou s).

Voici la prononciation générale du catalan centrée sur les principales différences par rapport au français (il existe néanmoins de nombreuses variantes dialectales pour la prononciation des voyelles atones) :

- s dur, c devant e ou i, ou s sont prononcés chuintés, plus sifflants qu'en français, comme en castillan ou en occitan standards.

- u prononcé comme ou en français. Exemples : vingut (venu) [biŋ'gut] ou [viŋ'gut], bufar (souffler) [bu'fa(ɾ)].

- o est prononcé [o] ou [ɔ] lorsqu'il est tonique. Dans les autres cas, il est prononcé généralement [u] en dialecte oriental (comme u), sauf en majorquin où, comme en occidental, il est prononcé [o]. Il existe toutefois des exceptions. S'il porte l'accent aigu, il est tonique et prononcé [o] et s'il porte l'accent grave, il est tonique et prononcé [ɔ]

- e est prononcé [e] ou [ɛ] lorsqu'il est tonique. S'il porte l'accent aigu il est tonique et prononcé [e] et s'il porte l'accent grave il est tonique et prononcé [ɛ]. Dans certains cas toutefois, è est prononcé [e] en dialecte occidental et [ə] (tonique) en baléare. S'il est atone, e il se prononce [e] en dialecte occidental et [ə] en oriental.

- a est prononcé [a] en dialecte occidental. Il est prononcé [a] lorsqu'il est tonique et [ə] dans les autres cas en dialecte central. Dans une bonne partie du domaine nord-occidental, a atone final est prononcé [ɛ] lorsqu'il marque le féminin[72].

- h : toujours muet, même après un c dans certains noms propres. Par exemple dans Bosch ['bɔsk].

- l : sauf entre voyelles, généralement plus vélaire qu'en français, proche du « l sombre » anglais ou du l dur russe. Par exemple : central [sən'tɾaɫ]/[sen'tɾaɫ], altre ['aɫtɾə]/['aɫtɾe] (amuï en valencien dans ce dernier cas : ['atɾe]).

- ll prononcé comme une consonne spirante latérale palatale voisée ʎ ; ce phonème tend dans certains dialectes à disparaître au profit de j (voir yodisation)

- tll : l palatal doublé : batlle (maire) ['baʎʎə].

- l·l (l géminé) : double l, souvent simplifié en [l] dans le langage parlé. Exemples : col·lega (collègue) [kul'lɛɣə], intel·ligent [intəlli'ʒen].

- m et n n'entraînent pas de nasalisation de la voyelle située devant et sont toujours prononcés (sauf exceptions), à la différence du français : món (monde) [mon], rampa (rampe) ['rampə].

- ny (n palatal) : comme le gn français, le nh portugais ou occitan ou le ñ castillan : juny (juin) [ʒuɲ], Catalunya (Catalogne) [kətə'luɲə], Perpinyà (Perpignan) [pərpi'ɲa].

- r : battu entre deux voyelles, ou précédé d'une consonne et suivi d'une voyelle (ɾ). Exemples : pera (poire) ['pɛɾə] crema ['kɾemə]. Le r est roulé dans les autres cas –entre deux voyelles, on utilise le digramme rr– (r). Exemples : ruïna [ru'inə], Perpinyà [pərpi'ɲa], torre (tour) ['torə]. Cette prononciation rejoint celle du castillan et celle traditionnelle de l'occitan. En position finale, il est le plus souvent ammuï (sauf en valencien).

- b, d et g sont dévoisés et prononcés [p], [t], [k] en position finale.

- ig : se prononce tch en fin de mot dans la plupart des dialectes. Exemples : puig (montagne) [putʃ], mig (demi) [mitʃ], sauf exception : càstig (châtiment) ['kastik].

- x : se prononce souvent [ʃ] (comme ch français), parfois [tʃ] (surtout à l'initiale) : caixa (caisse) ['kaʃə] (oriental). Il est prononcé [ks] dans certains cas : fixar [fi'ksa].

- ai, au, ei, eu, oi, ou sont des diphtongues en catalan, ne pas confondre avec les « fausses diphtongues » du français : peu (pied) [pɛw], rei (roi) [rej], taula (table) ['tawlə], bou (bœuf) [bɔw].

La prononciation reste indicative, on observe de nombreuses variations dans le traitement des voyelles atones.

Dialectologie

La dialectologie de la langue catalane est l'étude des propriétés dialectales du catalan.

En raison de l'existence d'un continuum linguistique et de larges zones de transition, hormis dans le cas des situations insulaires, la division de la langue en dialectes selon des frontières précises est malaisée. Aucun dialecte identifié n'est totalement uniforme et chacun peut être divisé en différents sous-dialectes. De même, dans les zones de dialecte constitutif on trouve des dialectes de transition vers les langues voisines, comme le bénasquais, vers l'aragonais, ou le capcinois, vers l'occitan.

Selon les propositions faites par Manuel Milà i Fontanals 1861, le domaine linguistique du catalan est traditionnellement articulé en deux grands blocs verticaux, le bloc oriental et le bloc occidental, division basée sur un traitement différencié du vocalisme atone[73] - [74].

Certains dialectes ont disparu, comme le minorquin de Bordj El Kiffan (en Algérie), ou le catalan de la bourgeoisie et des classes supérieures des principales villes de Sardaigne, de Sicile, ou de Naples, dont il reste certaines traces dans leurs parlers respectifs, sarde, sicilien et napolitain. De la même manière on trouve des influences du valencien de Murcie (ca), également éteint, dans l'actuel parler murcien.

Un cas remarquable de dialecte du catalan est le catalan salat, résultat de l’interférence entre dialectes non frontaliers en raison de l'émigration, à l'époque moderne, de Majorquins au sud du domaine valencien.

Les phonèmes pertinents en catalan connaissent d'importantes variations dialectales. Une caractéristique générale est, comme dans la plupart des langues romanes et à la différence du castillan, la distinction [o]/[ɔ] et [e]/[ɛ] en position tonique[5].

Une importante caractéristique dialectale de la langue catalane est l'instabilité du vocalisme atone. Dans le bloc oriental, notamment en catalan central et roussillonnais, ce phénomène s'est manifesté de façon extrême par la réduction de [a]/[e] et [o]/[u] en [ə]/[u]. Ailleurs, on observe de nombreux phénomènes de simplification harmonisation vocalique :

- [a] final atone devient [ɛ] autour de Lérida et Fraga[72].

- Diverses harmonisations en valencien méridional.

Au niveau vocalique, le catalan se caractérise également, comme le portugais et à la différence du français et surtout du castillan, par l'absence de diphtongaison de e et o brefs latins toniques[5].

/v/ labiodental se maintient en valencien (sauf en apitxat), en baléare, et ponctuellement autour de la Conca de Barberà et de la Ribera d'Ebre. Ailleurs, le bêtacisme, commun au castillan, s'est imposé[75].

Le résultat de ĭ et ē toniques latins est également intéressant[76] - [77] :

- [e] en occidental (hors zones de transition vers le central)

- [ɛ] en central

- [ə] en baléare (sauf l'ouest d'Ibiza et l'est de Minorque[78])

- [e] fermé en roussillonnais.

Statut et diffusion

Interdit en public sous Franco (discours, documents, livres, théâtre…[79]), il souffrit d'une sévère censure dans la diffusion de ses écrits, en particulier dans la première phase du régime franquiste (environ jusqu'en 1960). Depuis la nouvelle constitution espagnole de 1978, cette langue est redevenue officielle en Catalogne, aux Îles Baléares et dans la Communauté valencienne (sous la dénomination de valencien) à égalité avec le castillan (et l'aranais, variété de gascon, au Val d'Aran). On trouve en Catalogne une abondante littérature rédigée en catalan, issue d'auteurs catalanophones ou de traductions. De même, la signalisation routière est en catalan, seulement doublée en castillan sur les axes autoroutiers.

Dans les universités catalanes, la grande majorité des cours sont donnés en catalan. La plupart des thèses sont également soutenues en catalan. D'autres sont soutenues en castillan et une part non négligeable en anglais, toujours selon la base du volontariat du candidat.

Malgré son statut officiel, le catalan est toutefois peu utilisé dans le système de justice local, 8% seulement des jugements rendus en Catalogne étant rédigés dans cette langue[80].

Bien qu'il soit reconnu comme langue régionale par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales[81] depuis 2007, le catalan n'est pas reconnu officiellement en France, où la seule langue officielle est le français, en vertu de l'article 2 de la Constitution française modifié par la loi constitutionnelle du , qui proclame : La langue de la République est le français.

La télévision (CCRTV) est diffusée en catalan sur TV3 depuis 1981 ainsi que sur d'autres canaux publics : en analogique sur Canal33 (ca), chaîne culturelle et sportive, et K3/300 chaîne infantile et séries, mais sur la TDT (TNT), K3 (ca) et 300 (ca) sont séparées et s'y rajoute une chaîne d'information continue 3/24, une chaîne pour enfants et adolescents Canal Super3 (ca), une chaîne interactive ainsi qu’Esport 3 chaîne de sports. À Valence, il existe aussi Canal 9, Punt 2, et en Andorre, Andorra TV. S'y rajoutent des chaînes privées comme Flaix TV (ca), Pirineus TV, Barcelona TV (ca), 8tv (ca), Urbe TV, Canal Català (ca), 25 tv (ca) ou encore Localia (ca). De très nombreuses radios sont émises en catalan : publiques catalanes (Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació, iCat FM) ou espagnole (Ràdio 4), ou privées (RAC 1, RAC 105 (ca)), Flaix FM, Flaixbac, etc.). Tous ces programmes sont disponibles en Roussillon et Cerdagne où s'y rajoute une chaîne de radio Ràdio Arrels de Perpignan qui émet depuis 1981 (plus ancienne radio française à émettre exclusivement dans une langue autre que le français). Presse en catalan: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Ara et Diari de Girona.

Niveau de connaissance de la langue catalane

| Territoire | Parler | Comprendre | Lire | Écrire |

|---|---|---|---|---|

| Catalogne | 84,7 | 97,4 | 90,5 | 62,3 |

| Communauté valencienne | 57,5 | 78,1 | 54,9 | 32,5 |

| Îles Baléares | 74,6 | 93,1 | 79,6 | 46,9 |

| Pyrénées-Orientales | 37,1 | 65,3 | 31,4 | 10,6 |

| Andorre | 78,9 | 96,0 | 89,7 | 61,1 |

| Franja de Ponant | 88,8 | 98,5 | 72,9 | 30,3 |

| Alguer | 67,6 | 89,9 | 50,9 | 28,4 |

Usage social

| Territoire | Chez soi | Dans la rue |

|---|---|---|

| Catalogne | 45 | 51 |

| Communauté valencienne | 37 | 32 |

| Îles Baléares | 44 | 41 |

| Pyrénées-Orientales | 1 | 1 |

| Andorre | 38 | 51 |

| Franja de Ponant | 70 | 61 |

| Alguer | 8 | 4 |

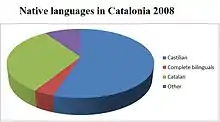

Langue maternelle

| Territoire | Personnes | Pourcentage |

|---|---|---|

| Catalogne | 2 813 000 | 38,5 % |

| Communauté valencienne | 1 047 000 | 21,1 % |

| Îles Baléares | 392 000 | 36,1 % |

| Andorre | 26 000 | 33,8 % |

| Franja de Ponant | 33 000 | 70,2 % |

| Pyrénées-Orientales | 35 000 | 8,5 % |

| Alguer | 8 000 | 20 % |

| TOTAL | 4 353 000 | 31,2 % |

Usage international de la langue

Une demande de reconnaissance du catalan comme langue officielle a été effectuée par le gouvernement espagnol en 2004 auprès de la Commission européenne[N 7].

Depuis , le catalan figure parmi les langues de diffusion des textes basiques de l'Union européenne et le droit d'en faire usage auprès de certaines administrations de l'Union est reconnu depuis 2006[86].

La Charte en faveur du catalan

- Lors de la session du , le Conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé la « Charte en faveur du catalan », par laquelle le département s'engage à veiller à la promotion, au développement et à la diffusion de la langue et la culture catalanes[87].

- Le département des Pyrénées-Orientales a mis en place des panneaux de signalisation routière bilingue français/catalan sur les routes départementales sous sa responsabilité.

Quelques mots français d'origine catalane

- Abricot (albercoc), lui-même de l'arabe al-barkuk, entré par le Roussillon.

- Aubergine (albergínia) lui-même emprunté à l'arabe (al-bâdindjân), qui l'avait pris au perse, lequel l'avait pris à l'Inde.

- Bandoulière (bandolera), mot catalan.

- Baraque (barraca), terme catalan transmis par l'intermédiaire de l'occitan.

- Espadrille (espardenya), terme catalan transmis par l'intermédiaire de l'occitan.

- Mousse (marine) (mosso), ou de l'occitan, lui-même emprunté au castillan mozo.

- Sardane (sardana), de cerdana, danse cerdane, de la Cerdagne.

Comparaisons lexicales

| Français | Catalan | Occitan | Sarde | Italien | Espagnol | Portugais | Roumain |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| cousin | cosí | cosin | fradili | cugino | primo | primo | văr |

| frère | germà | fraire | fradi | fratello | hermano | irmão | frate |

| neveu | nebot | nebot | nebodi | nipote | sobrino | sobrinho | nepot |

| été | estiu | estiu | beranu | estate | verano, estío[90] | verão, estio[90] | vară |

| soir | vespre | ser, vèspre | seru | sera | tarde-noche[91] | tarde, serão[91] | seară |

| matin | matí | matin | mangianu | mattina | mañana | manhã, matina | dimineață |

| poêle | paella | padena | paella | padella | sartén | frigideira, fritadeira | tigaie |

| lit | llit | lièch, lèit | letu | letto | cama, (lecho) | cama, leito | pat |

| oiseau | ocell, pardal | aucèl | pilloni | uccello | ave, pájaro | ave, pássaro | pasăre |

| chien | gos, ca | gos, canh | cani | cane | perro, (can) | cão, cachorro | câine |

| prune | pruna | pruna | pruna | prugna | ciruela | ameixa | prună |

| beurre | mantega | burre | burru, butiru | burro | mantequilla, manteca | manteiga | unt |

| morceau, pièce | tros | tròç, petaç | arrogu | pezzo | pedazo, trozo[92] | pedaço, bocado | bucată |

| gris | gris | gris | canu | grigio | gris, pardo[93] | cinza, gris | gri |

| chaud | calent | caud | callenti | caldo | caliente | quente | cald |

| trop | massa | tròp | tropu | troppo | demasiado | demais, demasiado | prea |

| vouloir | voler | voler | bolli(ri) | volere | querer | querer | a voi |

| prendre | prendre | pren(dr)e, prendre | pigai | prendere | tomar | apanhar, levar | a prinde, a lua |

| prier | pregar | pregar | pregai | pregare | rezar/rogar | orar, rezar,pregar | a se ruga |

| demander | demanar/demandar | demandar | dimandai, preguntai | domandare | pedir, preguntar | pedir, perguntar | a cere, a întreba |

| chercher | cercar, buscar | cercar | circai | cercare | buscar | procurar, buscar | a cerceta, a căuta |

| arriver | arribar | arribar | arribai | arrivare | llegar | chegar | a ajunge |

| parler | parlar | parlar | chistionnai, fueddai | parlare | hablar | falar | a vorbi |

| manger | menjar | manjar | pappai | mangiare | comer (manyar en lunfardo; papear en argot) | comer (papar en argot), manjar | a mânca |

| Latin | Catalan | Espagnol | |||

|---|---|---|---|---|---|

| accostare | « approcher » | acostar | « rapprocher » | acostar | « mettre au lit » |

| levare | « soulever » | llevar | « enlever; se réveiller » | llevar | « prendre » |

| trahere | « tirer, entraîner » | traure | « enlever » | traer | « apporter » |

| circare | « faire le tour » | cercar | « rechercher » | cercar | « clôturer » |

| collocare | « ranger » | colgar | « enterrer » | colgar | « pendre » |

| mulier | « femme » | muller | « femme, épouse » | mujer | « femme (humain de sexe féminin + épouse) » |

Nombres

- 1: u / un (masc.) - una (fem.)

- 2: dos (masc.) - dues (fem.)

- 3: tres

- 4: quatre

- 5: cinc

- 6: sis

- 7: set

- 8: vuit (huit en valencien)

- 9: nou

- 10: deu

Notes et références

Notes

- Les estimations du nombre de locuteurs varient entre 9,1 et 13,5 millions, chiffre donné par la Généralité de Catalogne.

- L'aragonais conserve également ces groupes initiaux : plegar, clau, flama.

- On trouve néanmoins la variante servici notamment en valencien.

- certains ont voulu voir dans ce trait commun la marque d'un ancien substrat ibère.

- Leur maintien ou réalisation reste néanmoins variable dans les divers dialectes.

- Par exemple l'hispanisme después (« après »), au lieu du després étymologique, se retrouve largement dans les modalités du catalan parlés en Espagne.

- Un argument fréquemment retenu en faveur de cette reconnaissance est le nombre de locuteurs : environ 10 millions de personnes pour le catalan en Europe, soit beaucoup plus que le danois, le maltais ou l'estonien et autant, par exemple, que le suédois.

Références

- (en) « Catalan language », sur ethnologue.com (consulté le ).

- (en) « Catalan language », sur Encyclopædia Britannica (consulté le ).

- Ferrando Francés et Amorós 2011, p. 43

- Sanchis Guarner 2009, p. 254

- (ca) Entrée « català » de la Gran Enciclopèdia Catalana

- « Carla Simon, réalisatrice de « Nos soleils » : « C’est tentant, mais dangereux, de verser dans le paysagisme » », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- Sandra Onana, « Berlinale: l’ours d’or revient à la Catalane Carla Simón pour «Alcarràs» », sur Libération

- Lausberg 1965, p. 53-54.

- Bec 1971, p. 472-473.

- « Históricamente el catalán surge en el territorio de la llamada «Catalunya Vella», es decir, en los condados forjados en la Marca Hispánica, dependiente en un principio de los reyes francos, quienes detuvieron el empuje de los musulmanes. Largo se ha debatido, incluso en tiempos recientes, acerca de la procedencia del idioma. Hubo filólogos que defendieron el origen ultrapirenaico, basados en el supuesto de que la invasión musulmana hizo tabla rasa de todo. Así etiquetaron el romance que se habló posteriormente en las tierras que iban a ser Cataluña cual mera importación de los pobladores francos. Esta idea llevaba implícita la inserción en la órbita galorrománica de una lengua geográficamente sita en su mayor parte en la Península Ibérica: de ahí surgió una memorable polémica entre los partidarios del galorromanismo y del iberorromanismo del catalán. No obstante , el mejor conocimiento de la realidad histórica y filológica, y también los datos que nos brinda la toponimia no dejan resquicio a la duda acerca de la autoctonía lingüística en las comarcas del Principado. Primero está el dato de la frontera abrupta en lo fonético, morfológico o léxico entre el catalán y el occitano en la sierra de las Corberes al Norte del Rosellón. » (Colón 1989, p. 40-41).

- « El català és […] una llengua romànica, tan independent com qualsevol de les seves germanes, en el sentit que des del punt de vista lingüístic, no ha d’ésser representada com a subordinada a cap altra. La seva situació geogràfica en l’angle nord-est de l'antiga Hispània fa que hom pugui trobar en el català trets de les altres llengües romàniques, tant peninsulars com ultrapirinenques […].

L’afirmació d’independència que acabem de fer […] no ha estat sempre compartida pels romanistes. […] considerada llargs anys com a varietat dialectal del provençal, només fa relativament poc temps que ha merescut unànimament la categoria de llengua neollatina independent. Les causes d’aquesta subordinació […] són a) lingüístiques, com el fet evident que una gran majoria de trets evolutius (fonètico-morfològico-sintàctics) i de criteris lèxics són comuns a ambdues llengües, i b) històrico-literàries, per tal com, per la circumstància que els escriptors catalans escrigueren en provençal […] [la llengua literària antiga] presenta freqüents provençalismes. » (Badia i Margarit 1994, p. 4). - « Els orígens del català, és a dir, els factors històrics que determinaren la formació d’aquesta llengua, han estat objecte de llargues discussions i no s’han arribat encara a determinar d’una manera segura. L'evident semblança del català amb el provençal havia fet que aquell fos considerat una simple variant o dialecte d’aquest darrer; i la circumstància que s’hagués fet servir el provençal com a llengua de la poesia a Catalunya fins al segle XV semblava confirmar aquella identitat i justificava per a molts el nom de llemosí aplicat al català sobretot pels escriptors valencians. » (de Borja Moll 2006, p. 37)

- (en) The Oxford Guide to the Romance Languages (Adam Ledgeway et Martin Maiden (ed.)), Oxford, Oxford University Press, (ISBN 978-0--19-967710-8, lire en ligne), p. 63-65.

- (en) Wendy Ayres-Bennett (dir.) et Janice Carruthers (dir.), Manual of Romance Sociolinguistics, De Gruyter, (lire en ligne), p. 157.

- « La polémica comenzó […] allá por 1925, […] Gerhard Rohlfs […] llega a su provocadora conclusión : «el catalán es en lo esencial una “dépendance” del provenzal».

Este procedimiento es excesivamente fácil y con un poco de picardía se puede llegar a cualquier conclusión. El léxico catalán se presta a ello. […] no voy a atizar la vieja polémica de la subagrupación, puesto que se trataba de un planteamiento equivocado, cuyos orígenes estaban en los supuestos teóricos de nuestra disciplina. Ésta, por motivos ajenos a la lingüística (que en el fondo se pueden resumir en la fórmula lengua = nación), no otorgaba un puesto entre las lenguas romances; se trataba, pues, de englobarlo en el área de influencia de Francia o de España. Todo eso es absurdo. […]

El catalán, en sus secciones lingüísticas, no es más ni menos dependiente del occitano o del francés que lo es del español. » (Colón 1976, p. 25-27) - (ca) Xavier Lamuela, Estandardització i establiment de les llengües, Barcelone, Edicions 62, 1994.

- Pierre Bec (1995) La langue occitane, coll. Que sais-je?, Paris, Presses universitaires de France [1re ed. 1963]

- (en) Normalization and Encoding of Occitan, Multext-Cataloc, sur le site de l'Université de Provence Aix-Marseille I.

- « La identita originària del català amb el provençal va ser admesa per Milà i Fontanals, Antoni M. Alcover, W. Meyer-Lübke, O. Schultz-Gora, E. Bourciez i A. Moral-Fatio, el qual en la primera edició del Grundriss de Gröber deia així: «El català pertany a la família gal·loromànica i no a la hispànica (castellanoportuguesa); no és tampoc un membre intermedi entre ambdues, sinó una mera variant del provençal; […]» Però quan es va publicar la segonda edició […] J. Saraoïhandy, successor de Morel-Fatio, va suprimir el passatge que acabem de transcriure i el va substituir per aquest altre: «Malgrat les divergències que actualment separen del castellà la llengua parlada avui a Catalunya, creiem que no hi ha suficient fonament per excloure-la del grup de llengües hispàniques.» Aquests punts de vista van ser modificats per B. Schädel en el sentit que el català, format en terra peninsular, va ser transportat a la Septimània (avui el Rosselló) per emigracions de fugitius hispànics que, per escapar ed l’opressió dels invasors sarraïns, van travessar els Pirineus i s’establiren com a colons en aquella regió […] Heinrich Morf en presentava aquesta altra [teoria]: «El català té les seves arrels a Espanya, on passa paulatinament a l'aragonès, com aquest al castellà. S'inclou de la manera més natural en el grup d’idiomes hispànics al llarg dels Pirineus. […]» Un deixeble de Schlädel, el profesor K. Salow, va aportar noves dades a l'estudi de la frontera entre el llenguadocià i el català rossellonès. Les seves conclusions són [que] «L'establiment dels hispani en la frontera lingüística no està suficientment demostrat i no pot argüir-se, donc, per donar-ne una explicació. Les condicions topogràfiques són favorables a l’establiment d’una frontera lingüística a les Corberes, però no arriben a oferir-ne una explicació suficient.» W. vin Wartburg, en la seva ressenya de la 3a edició de l’Einführung de Meyer-Lübke, diu: «És incomprensible que encara aparegui aquí el català com a dialecte del provençal; la inconsistència d'aquesta opinió ha estat […] demostrada plenament […]; el català, però, tampoc no es pot considerar lligat a l’espanyol, ja que en difereix tan com el portuguès […]; sens dubte, cal considerar-lo una llengua especial.» […] Friedrich Diez […] havia dit: «La llengua catalana […] no és pròpiament com un dialecte en relació amb el provençal; es més aviat un idioma independent, en el seu origen molt emparentat amb aquest […].» [El 1927] Amado Alonso va escriure un article contundent […] en què [..] demostra que el problema de l’origen i la classificació del català encara resta en peu. » (de Borja Moll 2006, p. 37-41)

- (ca) Acadèmia Valenciana de la Llengua, « Dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano », (consulté le ).

- Badia i Margarit 1984, p. 5.

- Friedrich Christian Diez, Grammaire des langues romanes, (lire en ligne), p. 102.

- Veny 2006, p. 115.

- « Un conocimiento superficial del catalán ha extendido la idea de que el catalán es una deformación del provenzal, cuando la verdad es que tiene fisonomía peculiar y cuando la realidad histórica es que no ha sido importado, sino que ha nacido en su propio solar en derivación directa de los gérmenes latinos sedimentados en la romanización de Cataluña. La idea de que el catalán viniera de Francia suplantando a un habla distinta que se hablara y se hubiera producido en Cataluña está tan reñida con todos los razonamientos históricos y lingüísticos, que nadie se atrevería a formularla en términos escuetos. […] El provenzal, nacido en Provenza, ha ejercido influencia en el catalán, nacido en Cataluña, pero las razones de la composición léxica y de la estructura del catalán no pueden buscarse en los elementos de cultura gala, que afluían por otros pasos pirenaicos a Navarra y la misma Castilla.» », cité dans de Borja Moll 2006, p. 43.

- « Declarada i admesa per tots els romanistes la personalitat del català com a llengua neollatina i la seva independència en relació al provençal, hom pot preguntar amb quin dels idiomes veïns té una major afinitat » (Badia i Margarit 1994, p. 6)

- Badia i Margarit 1994, p. 7.

- Simin Palay, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, Éd. du CNRS, Paris, 1980 [3ème éd.]

- Gimeno Betí 2005, p. 18.

- Badia i Margarit 1994, p. 15.

- DERom, p. 641-643.

- Gimeno Betí 2005, p. 19.

- Menéndez Pidal 1976, § 101-102, p. 495-502.

- Badia i Margarit 1994, p. 8.

- Menéndez Pidal 1976, p. 496.

- (ca) Entrée « Pere Fouché », Gran Enciclopèdia Catalana

- Pierre Fouché (fac-similé de l'édition de Toulouse publiée en 1924), Phonétique historique du roussillonnais, Genève, Slatkine, coll. « bibliothèse méridionale », , 318 p. (ISBN 2-05-100177-4), p. V

- « P. Fouché […] s’inclina a considerar el català independentment, com a llengua pont entre el gal·lo-romànic i l'ibero-romànic » (Badia i Margarit 1994, p. 8)

- de Borja Moll 2006, p. 42.

- « Quienes han insistido durante los últimos cincuenta años, en la afinidad léxica entre el provenzal y el catalán, lo han hecho movidos por el interés en tomar partido en una querella: la de la pertenencia de la lengua catalana a la Galorromania o a la Iberorromanial El famoso y falso problema, conocido con el título de «subagrupación románica del catalán», ha venido siendo tratado casi siempre con argumentos léxicos. » (Colón 1976, p. 24)

- « La qüestió de si el català és iberoromànic o gal·loromànic té un fort regust de bizantinisme; hom va atribuir a aquest problema una importància excessiva, que els darrers polemistes han reduït a uns límits justos. » (de Borja Moll 2006, p. 43)

- Ferrando Francés et Amorós 2011.

- Badia i Margarit 1994, p. 10.

- (es) Amado Alonso, Partición de las lenguas románicas de Occidente, 1944, p. 81-101.

- Bec 1971, p. 472.

- (oc) Domergue Sumien, « Classificacion dei dialèctes occitans », Revista d’òc, , p. 55 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Keith Brown et Sarah Ogilvie, Concise Encyclopedia of Languages of the World, Elsevier Science, (lire en ligne), p. 799.

- Ferrando Francés et Amorós 2011, p. 61-63

- Lluís Fornés, La Valéncia (sic) occitana, Valence, Ajuntament de València, 1995.

- Flor 2010, p. 89, 489

- (ca) http://www.idiomavalencia.com/docs/var/catalaoccita.htm (site militant blavériste, écrit en graphie non normalisée)

- http://www.oc-valencia.org/1.html (écrit en graphie non normalisée)

- Flor 2010, p. 531

- Flor 2010, p. 527, 598

- « El primitiu romanç català potser conformà entre els segles VII i VIII i no es diferenciava, sinó dialectalment, dels altres parlars del sud de la Gàl·lia, el conjunt dels quals formava el diasistema occitànic » (Ferrado Francés et Nicolàs Amorós 2011, p. 43)

- Ferrado Francés et Nicolàs Amorós 2011, p. 64.

- Ferrado Francés et Nicolàs Amorós 2011, p. 44.

- Gramàtica del català contemporani, Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez de Saldanya (dir.), Editorial Empúries, 2002.

- « No tenim dades importants sobre el llatí vulgar de l’extrem oriental d’Hispània […]. Ara bé, en la majoria dels casos en què l’espanyol i el gal·loromànic discrepen, el català s’agrupa amb el gal·loromànic; això prova que el llatí del qual procedeix el català era més afí al llatí de la Gàl·lia que no pas al d’Hispània; i això també explica que, malgrat que tot el territori de parla catalana és a la Península Ibèrica, hagi pogut discutir-se llargament si el català és llengua iberoromànica o gal·loromànica, que hagi estat adscrita per alguns filòlegs al grup gal·loromànic i fins i tot que hagi estat considerada com un simple dialecte del provençal. » (de Borja Moll 2006, p. 46)

- « D’una cosa, però, sí que hem d’estar segurs: el diasistema llatí del qual procedeix el català és diferent de l'anomenat llatí hispànic, base del portugués i de l’espanyol, i per una altra banda cal dir que el català, l’occità i el francés remunten a un diasistema que anomenarem llatí gàl·lic, aplicant-hi un terme d’estricta tipologia lingüística […]

Per una altra banda, però, el català presenta una sèrie de solucions lèxiques que van d’acord amb l’espanyol i el portugués […]. Finalment, a tot això, hi cal afegir tot un seguit de formes que tan sols tenen vigència en català […]. Altrament, les afinitats morfológiques i sintàctiques de la llengua catalana amb l'espanyol i el portugués són més grans: la pèrdua primerenca del nominatiu és un tret de tota la Península […]. L'ús de l’imperfet d’indicatiu en oracions condicionals, introduïdes sobretot per la conjunció si […], construccions documentades ja en èpoques molt arcaiques, i vivents encara. » (Gimeno Betí 2005, p. 15-19) - Veny 2008, p. 35

- (oc) Louis Alibert (fac-simil de l’édition de 1976), Gramatica occitana segon los parlars lengadocians, Barcelone / Toulouse, Institut d'Estudis Occitans / Institut d'Estudis Catalans, , 2e éd., 530 p. (ISBN 2-85910-274-4), Chap. I § 8

- Bec 1973, p. 28

- L’aragonais fait exception dans le roman occidental en maintenant les consonnes sourdes latines

- Bec 1973, p. 44.

- (ca) Joan Solà, Lingüística i normativa, Barcelone, Editorial Empúries, , 141 p. (ISBN 84-7596-244-0), p. 127-138

- Veny 2002, p. 90-95

- (ca) Francesc Llopis i Rodrigo, El lèxic del valencià central : Un estudi de disponibilitat lèxica, Valence, Universitat de València, , 740 p. (ISBN 978-84-370-7225-8)

- Veny 2002, p. 36.

- René Merle, Visions de “l’idiome natal” à travers l’enquête impériale sur les patois 1807-1812, Perpignan, Trabucaire, (ISBN 978-2849741078), p. 223

- (es) Evolución de la enseñanza

- (ca) Manifest, maig del 1934[PDF].

- Veny 2008, p. 40

- Veny 2002, p. 17-19.

- Sanchis Guarner 2009, p. 163

- Veny 2008, p. 51

- Sanchis Guarner 2009, p. 63

- Veny 2008, p. 21-22

- (ca) Lluís-Anton Baulenas, Manual de llengua catalana, Barcelona, GEA Edicions, , p. 59

- (ca) Toni Soler, Història de Catalunya, éd. Columna, , 246 p. (ISBN 84-8300-642-1), p. 232, discours Franco 1939 : « Tened por segurro, catalanes, que vuestro lenguaje, en el uso privado y familiar, no será perseguido. »

- Raphaëlle Rérolle (Barcelone, envoyée spéciale), « En Catalogne, les écoles négligent l’enseignement du castillan », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- « Charte en faveur du Catalan », Conseil Général des Pyrénées-Orientales

- Red Cruscat del Instituto de Estudios Catalanes

- « Tv3 - Telediario: La salud del catalán - YouTube », sur youtube.com

- « Institut d'Estadística de Catalunya », sur idescat.cat

- « www.noticies.cat », sur noticies.cat

- Ferrando Francés et Amorós 2011, p. 480

- http://www.cg66.fr/culture/patrimoine_catalanite/catalanite/charte.html

- Jud 1925.

- Colón 1993, p. 33–35.

- Le portugais et l'espagnol ont estiagem et estiaje, respectivement, pour « sècheresse », « saison sèche » ou « bas niveaux d'eau » ; cf. français étiage « niveau minimum d'un cours d'eau ».

- Le portugais et l'espagnol ont véspera et víspera, respectivement, pour « veille ».

- L'espagnol a aussi le mot trozo, et c'est en fait un emprunt du catalan tros. Colón 1993, p. 39. Le portugais a troço, mais à part le fait d'être aussi un emprunt, il a un sens très différent : « truc », « machin », « gadget ».

- L'espagnol moderne a aussi gris, mais c'est un emprunt moderne à l'occitan. Le mot original était pardo, qui signifie « rougeâtre », « orangeâtre » ou « ocre »(es) Rosa Gallego et Juan Carlos Sanz, Diccionario Akal del color, Akal, , 1042 p. (ISBN 978-84-460-1083-8, lire en ligne)

- Moll 1958, p. 47.

Voir aussi

Bibliographie

- (ca) Gramàtica normativa valenciana, Valence, Acadèmia Valenciana de la Llengua, (réimpr. 2), 1re éd., 408 p. (ISBN 978-84-482-4422-4)

- (es) Antoni M. Badia i Margarit (trad. de l'espagnol), Gramàtica històrica catalana [« Gramática histórica catalana »], Valence, Tres i Quatre, coll. « Biblioteca d’estudis i investigacions », , 4e éd. (1re éd. 1951), 412 p. (ISBN 84-7502-111-5)

- Pierre Bec, Manuel pratique de philologie romane : italien, espagnol, portugais, occitan, catalan, gascon, t. 1, Paris, Picard, coll. « Connaissance des langues », , 568 p.

- Pierre Bec, Manuel pratique de philologie romane : français, roumain, sarde,rhéto-frioulan, francoprovençal, dalmate. Phonologie, index, t. 2, Paris, Picard, coll. « Connaissance des langues », , 568 p.

- Pierre Bec, La langue occitane, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 3e éd. (1re éd. 1963), 127 p., p. 28

- (ca) Lluís Gimeno Betí, Els orígens de la llengua, Alzira, Bromera/Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, , 147 p. (ISBN 84-7660-684-2)

- (ca) Francesc de Borja Moll (trad. de l'espagnol, édition corrigée et annotée par Joaquim Martí Mestre avec la collaboration de Jesús Jiménez), Gramàtica històrica catalana [« Gramática histórica catalana »], Valence, Publicacions de l’Universitat de València, (1re éd. 1952), 435 p. (ISBN 978-84-370-6412-3)

- [DERom] Éva Buchi (dir.) et Wolfgang Schweickard (dir.), Dictionnaire étymologique roman : Genèse, méthodes et résultats, Walter de Gruyter / Edition Niemeyer / Beihefte Zur Zeitschrift Für, , 723 p. (ISBN 978-3-11-031244-7, lire en ligne)

- (es) Germán Colón, El léxico catalán en la Romanía, Madrid, Gredos, coll. « Biblioteca Románica Hispánica », , 541 p. (ISBN 84-249-0688-8)

- (es) Germán Colón, El español y el catalán, juntos y en contraste, Ariel, coll. « Linguística », , 349 p. (ISBN 84-344-8208-8)

- [DECat] (ca) Joan Coromines (10 tomes), Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelone, Curial Edicions Catalanes, 1980-91 (ISBN 84-7256-173-9)

- (es) Germà Colón, El español y el catalán, juntos y en contraste, Ariel, Barcelone, 1989, p. 36-37

- Pompeu Fabra, Grammaire catalane, Les Belles Lettres, Paris, 1946 (réimpr. 1984), 2e éd. (1re éd. 1941), 132 p.

- (ca) Lluís Fornés, La llengua valenciana i el diasistema occitano-romà, , 338 p. (ISBN 978-84-613-9937-6, lire en ligne) (ISBN 2-251-37400-0)

- (es) Heinrich Lausberg (trad. J. Pérez Riesco et E. Pascual Rodríguez), Lingüística románica : fonética [« Romanische Sprachwissentschaft »], t. I, Madrid, Gredos, coll. « Biblioteca Románica Hispánica », (1re éd. 1963)

- (ca) Antoni Ferrando Francés et Miquel Nicolàs Amorós, Història de la llengua catalana, Barcelone, Editorial UOC, , 2e éd., 552 p. (ISBN 978-84-9788-380-1, lire en ligne)

- (ca) Vicent Flor, L'anticatalanisme al País Valencià : Identitat i reproducció social del discurs del "Blaverisme", Valence, Universitat de València, , 672 p. (ISBN 978-84-370-7648-5, lire en ligne)

- (es) Ramón Menéndez Pidal, Orígenes del español : Estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI, Madrid, Espasa Calpe S.A., , 8e éd., 592 p. (ISBN 84-239-4752-1)

- (ca) Miquel Nicolàs i Amorós, La història de la llengua catalana : La construcció d’un discurs, Valence / Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Catalana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, coll. « Biblioteca Sanchis Guarner », , 328 p. (ISBN 84-7826-951-7)

- (ca) Manuel Sanchis Guarner (préf. Antoni Ferrando), La llengua dels valencians, Valence, Tres i Quatre, , 24e éd. (1re éd. 1933), 394 p. (ISBN 978-84-7502-082-2)

- (ca) Torres i Pla (dir.), Enrico Chessa, Joaquim Sorolla et Joan-Albert Villaverde, Llengua i societat als territoris de parla catalana a l'inici del segle XXI : L'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja, Illes Balears i Comunitat Valenciana, Barcelone, Generalitat de Catalunya, coll. « Estudis, núm 12 », , 1re éd., 226 p. (ISBN 978-84-393-7515-9)

- (ca) Joan Veny, Els parlars catalans : Síntesi de dialectologia, Palma de Majorque, editorial Moll, , 13e éd. (1re éd. 1982), 173 p. (ISBN 84-273-1038-2)

- (ca) Joan Veny, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelone, Abadia de Montserrat, , 1re éd. (ISBN 8484157938, lire en ligne)

- (ca) Joan Veny, Petit atles lingüístic del domini català, Barcelone, Institut d'Estudis Catalans, , 244 p. (ISBN 978-84-7283-942-7)

Articles connexes

- Linguistique

- Grammaire du catalan

- Catalan contemporain

- Correllengua

- Dialectologie de la langue catalane

- Histoire de la langue catalane

- Littérature catalane

- Prononciation de la langue catalane

- Siècle d'or valencien

- Langue limousine

- Chronologie de la répression de la langue catalane (ca)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Comparaison: français et catalan, Guillem Belmar Viernes

- Institut Ramon Llull : Institut Ramon Llull pour la diffusion internationale de la langue et de la culture catalanes dans toutes les modalités et modes d'expression.

- Charte en faveur du catalan [PDF] : charte approuvée par le conseil général des Pyrénées-Orientales le .

- Centre d'Études Catalanes : Site officiel du Centre d'Études Catalanes, lié a l'Université Paris IV-Sorbonne.

- Henri Boyer, Langue et nation : le modèle catalan de nationalisme linguistique, Revue Mots : les langages du politique, no 74, Langue(s) et nationalisme(s), 2004.

- (en) Fiche langue du catalan

[cat]dans la base de données linguistique Ethnologue. - (en) Fiche langue du catalan

[stan1289]dans la base de données linguistique Glottolog. - (en) Sources d'information sur le catalan sur le site de l'OLAC.

- (en) Catalan : profil typologique selon The World Atlas of Language Structures Online

- (en) Fiche langue du catalan

[51-AAA-e]dans la base de données linguistique Linguasphere. - (en) Steven Moran et Daniel McCloy, « Language Catalan »

, sur PHOIBLE (consulté le )

, sur PHOIBLE (consulté le )

Ressources linguistiques

- Site officiel de l'Institut d'Estudis Catalans (propose notamment plusieurs dictionnaires en ligne)

- Site officiel de l'Académie valencienne de la langue

- (ca) base de dades de transcripcions, Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, transcriptions phonétiques d'un grand nombre de mots catalans, sur le site de l'université Pompeu Fabra

Dictionnaires

- Diccionari català-valencià-balear : Dictionnaire complet des variantes dialectales et historiques (catalan valencien baléare)