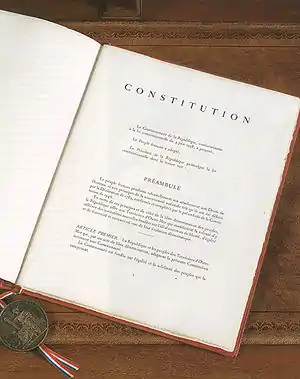

Constitution française du 4 octobre 1958

La Constitution française du est la constitution de la Cinquième République, régime actuellement en vigueur en France. Norme juridique suprême du pays, elle est, malgré vingt-quatre révisions, l'une des constitutions les plus stables que la France ait connues.

| Titre | Constitution du 4 octobre 1958 instituant la Ve République |

|---|---|

| Pays |

|

| Langue(s) officielle(s) | Français |

| Type | Constitution |

| Branche | Droit constitutionnel |

| Rédacteur(s) | Michel Debré et Charles de Gaulle (inspirateurs) - Par autorisation de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 |

|---|---|

| Adoption | 28 septembre 1958 par référendum |

| Signataire(s) | René Coty et les membres du gouvernement Charles de Gaulle |

| Promulgation | |

| Version en vigueur | Version consolidée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 |

| Modifications | Voir : Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République |

Lire en ligne

Dossier sur Légifrance.

Sur Wikisource : Version consolidée, version initiale, avec les modifications.

Elle est rédigée en pleine guerre d'Algérie dans le but de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale et au risque de coup d'État militaire ; elle est marquée par le retour d'un pouvoir exécutif fort. Deux hommes y ont notamment imprimé leurs idées : Michel Debré, inspiré par le modèle britannique d'un Premier ministre fort, et le général de Gaulle, entendant ériger le président de la République en garant des institutions, conformément aux principes énoncés dans ses discours de Bayeux et d'Épinal en .

La Constitution de accorde un poids institutionnel très important au président de la République. Toutefois, elle ne remet nullement en question le caractère parlementaire du régime : en effet, à l'instar des constitutions de la IIIe République et de la IVe République, celle de la Ve République demeure fondée sur une séparation souple des pouvoirs (l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle peut renverser le Gouvernement), par opposition aux régimes présidentiels fondés sur une séparation stricte des pouvoirs (l'exécutif n'a pas le pouvoir de dissoudre le législatif, lequel ne peut renverser l'exécutif). Le rôle politique central du président de la République semble toutefois résulter beaucoup moins du texte initial de la Constitution de que de deux éléments majeurs :

- la pratique institutionnelle insufflée par le premier président de la Ve République, Charles de Gaulle, dont l'aura politique et le poids historique sont considérables à la différence de ceux de ses prédécesseurs ;

- l'élection du président de la République au suffrage universel direct à partir de , laquelle a très fortement élargi le poids politique du chef de l'État (jusque-là élu au suffrage indirect), donnant naissance à la notion de « majorité présidentielle », inconcevable en .

Certains constitutionnalistes, tels que Maurice Duverger, concluent à ce titre au caractère « semi-présidentiel » des institutions de la Ve République qui, sur le plan formel, établissent pourtant un régime parlementaire.

C'est en fait dans les rapports au sein du pouvoir exécutif que la Constitution de instaure un système politique à géométrie variable, selon que l'on soit en période de concordance des majorités présidentielle et législative ou, au contraire, de cohabitation. En période de concordance, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le Gouvernement et le président de la République, sont du même bord politique : le président exerce alors une autorité importante qui limite l'exercice des attributions constitutionnelles du Premier ministre. À l'inverse, ce sont paradoxalement les périodes de cohabitation qui se rapprochent le plus de la lettre et de l'esprit originels de la Constitution de : le Premier ministre y joue seul le rôle de chef de majorité (parlementaire), puisqu'il n'existe pas de majorité présidentielle. À cet égard, le président de la République François Mitterrand, confronté par deux fois à ce cas de figure (- et -), disait que « la cohabitation c'est la Constitution, rien que la Constitution mais toute la Constitution »[1].

Le préambule de la Constitution de la Cinquième République renvoie à deux textes fondamentaux : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; la Charte de l'environnement de 2004 leur a été adjointe par la suite. Ces textes, ainsi que les principes jurisprudentiels qu'ils ont permis de dégager (notamment les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République issus du préambule de ) forment, avec la Constitution stricto sensu, le « bloc de constitutionnalité » depuis que le Conseil constitutionnel a accordé valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution en [2].

Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois à la Constitution lorsqu'il est saisi. Il peut le faire a priori, avant la promulgation des lois, en étant saisi par des parlementaires par exemple, ou a posteriori par voie d'exception via la question prioritaire de constitutionnalité, introduite par la réforme constitutionnelle de 2008. Cette dernière procédure peut être enclenchée par tout citoyen lorsqu'il estime que des droits et libertés garantis par la Constitution sont en jeu. Le Conseil d'État vérifie quant à lui la conformité à la Constitution des actes réglementaires du Gouvernement (décrets, ordonnances prises sur habilitation du Parlement, arrêtés ministériels).

Contexte historique de son adoption

Crise de 1958

Le putsch d'Alger mené par l'armée et la crise du 13 mai 1958 ont entraîné le retour au pouvoir du général de Gaulle. Le , celui-ci est investi par le Parlement comme président du Conseil : il accepte de reprendre le pouvoir et « d'assumer les pouvoirs de la République » à condition de pouvoir gouverner par ordonnance pour une durée de six mois et de pouvoir modifier la Constitution. Le Parlement accepte ses conditions et adopte la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui autorise le gouvernement de Gaulle à proposer une modification de la Constitution, tout en soumettant cette révision à des conditions de fond et de forme.

Les conditions de fond sont au nombre de cinq : « le suffrage universel est la seule source du pouvoir » ; « le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés » ; « le gouvernement doit être responsable devant le Parlement » ; « l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante » ; « la Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la France avec les peuples qui lui sont associés »[3]. La volonté du Parlement est donc de voir créée une Constitution démocratique, instaurant un régime parlementaire et permettant de régler les problèmes qu'a la France avec ses colonies, surtout en Algérie. La révision devra ainsi être soumise à référendum. Cette procédure reste discutée et n'est pas exempte de certains reproches, attendu qu'elle permet au gouvernement de Charles de Gaulle de déroger à la procédure de révision contraignante de la Constitution de la IVe République.

Élaboration

À partir du , le général de Gaulle forme un comité informel et réduit, dont fait partie notamment Yves Guéna, chargé de rédiger une ébauche de constitution. Sur le plan formel, la première phase de la rédaction a lieu jusqu'au 29 juillet 1958. Elle est assurée par deux comités, sous l'influence du Conseil d’État : le Comité d’experts et le Comité interministériel présidé par de Gaulle ; le premier « est principalement composé de conseillers d’État » et trois conseillers d’État sont présents dans le second, dont Michel Debré[4]. Le intervient la seconde phrase de la rédaction : le Comité consultatif constitutionnel est créé et reprend les travaux préparatoires[5] avec le gaulliste Michel Debré et d'autres hommes politiques d'autres bords. On distingue trois grandes étapes :

- la première est l'élaboration d'un avant-projet, qui débute le 15 juin. Deux organes participent à sa préparation : un comité d'experts, présidé par Michel Debré[6], constitué de hauts fonctionnaires (Jérôme Solal-Céligny[Note 1], Jean Mamert[Note 2]...), et un comité interministériel, formé notamment du général de Gaulle et du garde des Sceaux, Michel Debré[Note 3]. Ces deux comités s'appuient sur différentes propositions faites par la gauche comme par la droite depuis et fondées sur le renforcement du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif. À l'été , Debré et trois autres membres du comité d'experts (Solal-Céligny, Mamert et Raymond Janot[Note 4]) s'isolent au château de La Celle pour finaliser la rédaction de l'ensemble de l'avant-projet[7] ;

- la deuxième étape est l'intervention du comité consultatif formé par le Parlement : il propose quelques changements, qui ne modifient pas l'économie générale du texte et dont certains seront retenus ;

- enfin, dernière étape, l'avant-projet modifié est, dès le , examiné par le Conseil d'État.

Le texte issu de ces interventions est, le , adopté par les électeurs français, consultés par référendum, à une majorité de 79,25 % des voix[10], avec une abstention faible (15,6 %). La Constitution est promulguée par René Coty le .

Exemplaires originaux

_Page_de_signatures_-_Archives_Nationales_-_AE-I-29_bis_n%C2%B0_19.jpg.webp)

Il existe plusieurs exemplaires originaux de la Constitution[11]. Les Archives nationales en conservent trois, en réserve dans l'Armoire de fer[12]. Le , un des dix exemplaires originaux a été déchiré, dans une intention symbolique, lors d'une occupation du Conseil constitutionnel par une centaine de chômeurs[13].

Le texte est publié au Journal officiel le .

L'article 16 comprend depuis l'origine une faute d'orthographe puisqu'il est ainsi libellé : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate[14][…] » Le terme « menacés » devrait en fait s'écrire « menacées » car il se rapporte exclusivement à des substantifs féminins. Selon les publications, le mot est soit correctement orthographié[15], soit annoté[16], soit orthographié avec la faute[17]. Un amendement adopté le par l'Assemblée nationale, sur un projet de loi constitutionnelle avorté, proposait de corriger cette erreur[18].

Contenu

La Constitution de contient essentiellement des articles organisant les institutions françaises. On se référera donc aux articles correspondants pour leurs missions, leurs attributions et les rapports entre elles.

Les droits fondamentaux, eux, ne sont reconnus qu'indirectement, par renvoi du préambule à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au préambule de la Constitution de 1946 puis à la Charte de l'environnement de . L'inscription de ces droits dans le droit positif a été permise par la décision du Conseil constitutionnel du , qui reconnait la valeur constitutionnelle du préambule et des textes auxquels il renvoie, créant le bloc de constitutionnalité.

La Constitution, dans sa rédaction actuelle, comporte un préambule et un premier article hors titre, suivis de 16 titres (dont un, le Titre XI, possède un titre bis), réunissant en tout 108 articles[15].

- Article premier : principes fondamentaux de la République française.

- Titre I (articles 2 à 4) - De la souveraineté : sur les insignes et les principes fondamentaux :

- article 2 : attributs de la souveraineté ;

- article 3 : exercice de la souveraineté par le peuple ;

- article 4 : rôle des partis et groupements politiques et principe du droit de vote dans la démocratie républicaine.

- Titre II (articles 5 à 19) - Le président de la République : sur l'élection, les fonctions et les pouvoirs du président :

- article 5 : fonctions du président, notamment ses droits et devoirs ;

- article 6 : mode d'élection du président ;

- article 7 : élection du président au suffrage universel direct et sur l'intérim du chef de l'État ;

- article 8 : nomination du Premier ministre ;

- article 11 : rôle du président dans la procédure de référendum, sur demande du gouvernement ou du Parlement ; depuis 2008, il prévoit aussi un nouveau mécanisme de référendum ;

- article 12 : dissolution de l'Assemblée nationale ;

- article 15 : responsabilités du président de la République en tant que chef des armées ;

- article 16 : pouvoirs exceptionnels du président en cas de menace grave de la République, sous contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel.

- Titre III (articles 20 à 23) - Le Gouvernement : sur les fonctions du Gouvernement :

- article 20 : attributions du gouvernement ;

- article 21 : pouvoirs du Premier ministre.

- Titre IV (articles 24 à 33) - Le Parlement : sur la composition et les fonctions de l'Assemblée nationale et du Sénat.

- Titre V (articles 34 à 51-2) - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement : responsabilité du Gouvernement envers le Parlement et du Parlement envers le Gouvernement :

- articles 34 et 37 : délimitation du domaine de la loi par rapport au champ du règlement ;

- article 38 : ordonnances;

- article 45 : adoption des lois ;

- article 47 : vote par le Parlement des projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ;

- article 49 : responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement.

- Titre VI (articles 52 à 55) - Des traités et accords internationaux : modalités de négociation et ratification des traités :

- article 54 : solution en cas de conflit déclaré entre la Constitution française et un traité ;

- article 55 : supériorité des traités sur les lois.

- Titre VII (articles 56 à 63) - Le Conseil constitutionnel : fonctions et nomination du Conseil constitutionnel :

- article 61 : contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil Constitutionnel ;

- article 61-1 : question prioritaire de constitutionnalité.

- Titre VIII (articles 64 à 66-1) - De l'autorité judiciaire : modalités d'application du pouvoir judiciaire :

- article 66 : liberté personnelle ou l'« habeas corpus » ;

- article 66-1 : abolition de la peine de mort.

- Titre IX (article 67 et 68) - La Haute Cour.

- Titre X (articles 68-1 à 68-3) - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.

- Titre XI (articles 69 à 71) - Le Conseil économique, social et environnemental :

- Titre XI bis (article 71-1) - Le Défenseur des droits :

- Titre XII (articles 72 à 75-1) - Des collectivités territoriales : statut et compétences des collectivités territoriales :

- article 73 : départements et régions d'outre-mer (principe d'assimilation législative) ;

- article 74 : collectivités d'outre-mer et leurs compétences législatives locales.

- Titre XIII (articles 76 et 77) - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie : législation spéciale sur le statut de la Nouvelle-Calédonie :

- articles 76 et 77 : statut sui generis de la Nouvelle-Calédonie, approuvé par le référendum de 1998 portant sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession future à l'indépendance, et organisation issue de ce référendum d’un second système législatif local de droit civil coutumier et d’une assemblée locale commune et transitoire, avant que sa population ne se prononce sur l'accession à la pleine souveraineté.

- Titre XIV (articles 87 et 88) - De la francophonie et des accords d'association : coopération entre États francophones :

- articles 87 et 88 : Francophonie et accords d'association avec d’autres pays.

- Titre XV (articles 88-1 à 88-7) - De l'Union européenne : sur la valeur juridique dans le droit français des normes de l'Union européenne :

- articles 88-1 à 88-7 : relations entre la France et l'Union européenne. Ces articles ont été introduits à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht en 1992, et modifiés en février 2008 pour le traité de Lisbonne entré en vigueur le ;

- article 88-5 : obligation, remplacée par une simple faculté, d'organiser un référendum d'approbation de toute nouvelle adhésion à l'Union européenne.

- Titre XVI (article 89) - De la révision : modalités de révision de la Constitution :

- article 89 : modalités de révision de la Constitution.

Par ailleurs :

- les articles 78 à 86 ont été abrogés (ils portaient sur les relations et les domaines communs ou partagés de compétence entre la France et les autres États membres dans la Communauté) ;

- les articles 90 et suivants ont été modifiés en 1993 puis abrogés en 1995 (ils portaient sur des dispositions transitoires permettant la mise en application de la Constitution entre 1958 et 1959 en suspendant ou transférant certaines attributions des anciennes institutions avant la formation des nouvelles, puis l’entrée de la France en 1993 dans la Communauté européenne).

Contenu détaillé

⚠ En cours de 🚧 (construction)

| Préambule |

|---|

|

| Article 1er |

|

| Titre premier |

| DE LA SOUVERAINETÉ |

| Article 2 |

|

| Article 3 |

|

| Article 4 |

|

| Titre II |

| LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE |

| Article 5 |

|

| Article 6 |

|

| Article 7 |

|

| Article 8 |

|

| Article 9 |

|

| Article 10 |

|

| Article 11 |

|

| Article 12 |

|

| Article 13 |

|

| Article 14 |

|

| Article 15 |

|

| Article 16 |

|

| Article 17 |

|

| Article 18 |

|

| Article 19 |

|

| Titre III |

| LE GOUVERNEMENT |

| Article 20 |

Révision

Procédure

La révision de la Constitution se fait selon l'article 89 et s'effectue en quatre phases spécifiques :

- initiative : la révision constitutionnelle peut être proposée soit par le président de la République sur proposition du Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le président du Sénat soit par 60 membres d'une des deux assemblées. Le président de la République doit donc avoir l'accord du Premier ministre pour lancer la procédure ;

- Discussion et adoption : la révision doit être examinée puis adoptée en termes identiques par les deux assemblées parlementaires ;

- Ratification : soit par référendum (de plein droit), soit par le Congrès du Parlement (réunion des deux assemblées) à la majorité des trois cinquièmes. La ratification par le Congrès ne peut être réalisée que si l'initiative de la révision émane du pouvoir exécutif ;

- Promulgation par le Président de la République dans les quinze jours au plus tard qui suivent son adoption.

Deux révisions ont également été entreprises sur le fondement de l'article 11 : celle du relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct (adoptée) et celle du sur la régionalisation et la réorganisation du Sénat (rejetée par référendum). L'utilisation de la procédure de référendum prévue par l'article 11, permettant de se passer de l'accord des deux assemblées, a suscité une polémique juridique et politique. Cette procédure est parfois envisagée pour des évolutions constitutionnelles[19].

Jusqu'à la révision constitutionnelle du , certaines dispositions du titre XIII (qui portait le numéro XII jusqu'en 1993) relatives à la Communauté pouvaient être modifiées par une procédure spécifique prévue à l'ancien article 85, procédure qui a été utilisée une seule fois pour la révision constitutionnelle du .

Liste des révisions

- 1960 : Loi constitutionnelle no 60-525 du tendant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution : dispositions modifiées : articles 85 et 86 ;

- 1962 : Loi constitutionnelle no 62-1292 du relative à l'élection du président de la République au suffrage universel : dispositions modifiées : articles 6 et 7 ;

- 1963 : Loi constitutionnelle no 63-1327 du : dispositions modifiées : article 28 ;

- 1974 : Loi constitutionnelle no 74-904 du portant révision de l'article 61 de la Constitution : dispositions modifiées : article 61 ;

- 1976 : Loi constitutionnelle no 76-527 du modifiant l'article 7 de la Constitution : dispositions modifiées : article 7 ;

- 1992 : Loi constitutionnelle no 92-554 du ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l'Union européenne » : Titres renumérotés : XIV et XV ; dispositions modifiées : articles 2, 54 et 74 ; dispositions ajoutées : titre XIV, articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4 ;

- 1993 : Loi constitutionnelle no 93-952 du portant révision de la Constitution du et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI : Titres renumérotés : X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI ; dispositions modifiées : articles 65 et 68 ; dispositions ajoutées : titre X, articles 68-1, 68-2 et 93 ;

- 1993 : Loi constitutionnelle no 93-1256 du relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile : dispositions ajoutées : article 53-1 ;

- 1995 : Loi constitutionnelle no 95-880 du portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires : dispositions modifiées : articles 1, 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 et 88 ; dispositions ajoutées : article 68-3 ; dispositions abrogées : titres XIII et XVII, articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 et 93 ;

- 1996 : Loi constitutionnelle no 96-138 du : dispositions modifiées : articles 34 et 39 ; dispositions ajoutées : articles 47-1 ;

- 1998 : Loi constitutionnelle no 98-610 du relative à la Nouvelle-Calédonie : dispositions ajoutées : titre XIII, articles 76 et 77 ;

- 1999 : Loi constitutionnelle no 99-49 du modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution : dispositions modifiées : articles 88-2 et 88-4 ;

- 1999 : Loi constitutionnelle no 99-568 du insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale : dispositions ajoutées : article 53-2 ;

- 1999 : Loi constitutionnelle no 99-569 du relative à l'égalité entre les femmes et les hommes : dispositions modifiées : articles 3 et 4 ;

- 2000 : Loi constitutionnelle no 2000-964 du relative à la durée du mandat du Président de la République : dispositions modifiées : article 6 ;

- 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-267 du relative au mandat d'arrêt européen : dispositions modifiées : article 88-2 ;

- 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-276 du relative à l'organisation décentralisée de la République : dispositions modifiées : articles 1, 7, 13, 34, 39, 60, 72, 73 et 74, ; dispositions ajoutées : articles 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 et 74-1 ;

- 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XV, articles 60, 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4 ; dispositions ajoutées : article 88-5, 88-6 et 88-7 ;

- 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement : dispositions modifiées : Préambule, article 34, dispositions ajoutées : Charte de l'environnement ;

- 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-237 du complétant l'article 77 de la Constitution : dispositions modifiées : article 77 ;

- 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-238 du portant modification du titre IX de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 67 et 68 ;

- 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-239 du relative à l'interdiction de la peine de mort : dispositions ajoutées : article 66-1 ;

- 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-103 du modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 88-1, 88-2 et 88-5 ; dispositions modifiées : articles 88-6 et 88-7 ;

- 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République : dispositions modifiées : intitulés des Titres XI et XIV, articles 1, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 56, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72-3, 73, 74-1, 88-4, 88-5, 88-6 et 89 ; dispositions ajoutées : Titre XI bis, articles 34-1, 47-2, 50-1, 51-1, 51-2, 61-1, 71-1, 75-1 et 87.

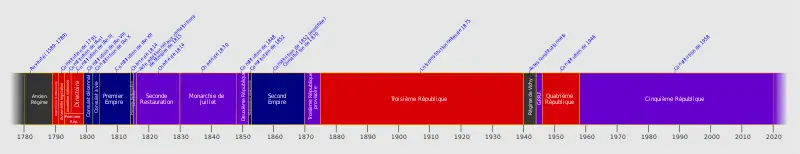

Chronologie des constitutions françaises

Notes et références

Notes

- Maître des requêtes au Conseil d'État, et membre du cabinet de Michel Debré[7]

- Auditeur au conseil d'État de 1re classe, appelé par Michel Debré pour diriger le groupe de travail[8].

- Outre les deux premiers nommés, la Comité interministériel comprend : les quatre ministres d'État Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Louis Jacquinot, Félix Houphouët-Boigny ; le vice-président du Conseil d'État, René Cassin ; le secrétaire général du gouvernement, Roger Belin, et deux conseillers du Président du Conseil, Georges Pompidou et Raymond Janot[9]

- Conseiller du général de Gaulle[7].

- Pour voir toutes les pages en version numérisée, consulter la page dédiée sur le site du ministère de la Culture.

Références

- Droit constitutionnel de la Ve République 2014-2015, Gilles Toulemonde, Université de Lille 2.

- « Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )

- Parlement de la 4e République Française, Loi constitutionnelle du 3 juin 1958, France, .

- Antoine Faye, Les bases administratives du droit constitutionnel français : Recherche sur la culture administrative du droit constitutionnel français, Institut universitaire Varenne, , 596 p. (ISBN 978-2-37032-139-8, lire en ligne), p. 132-133

- Interview de Yves Guéna le 17 février 2008, les enfants d'Europe1, Europe1.

- FTV Education, « L’élaboration de la Constitution de 1958 : entretien avec Michel Debré », sur education.francetv.fr (consulté le ).

- Béatrice Gurrey, « Jérôme Solal-Céligny, l’inconnu de la rédaction de la Constitution de 1958 », Le Monde, (lire en ligne).

- « M. MAMERT EST PROPOSÉ comme secrétaire général du Conseil économique et social », Le Monde, (lire en ligne)

- Georgette Elgey, Histoire de la IVe République Tome II de 1956 à janvier 1959 - Robert Laffont rééd. 2018 p. 627

- « Quels ont été les temps forts de l’élaboration de la Constitution ? », sur Vie publique.fr (consulté le )

- Voir « La Constitution a cinquante ans (dossier sur le site de l'Assemblée nationale).

- Les exemplaires sont côtés AE/I/30/1/1, AE/I/30/1/2 et AE/I/29/19 (cette dernière fut versée en 1996 par le ministère de la justice, elle était conservée à l'hôtel de Bourvallais). Elles sont également référencées sur la base de données Archim.

- Voir La constitution déchirée, par Stéphane Beaumont, (ISBN 2849181080) (Aperçu sur Google Books d'une section consacrée à ce fait divers par le même auteur dans un autre ouvrage, Un président pour une VIe République ?).

- Source : texte de la Constitution publié au Journal officiel (site du Sénat).

- « Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur », sur Conseil constitutionnel (consulté en )

- Article 16 de la Constitution dans sa rédaction de 2008 sur le site Légifrance.

- Constitution de la Ve République, Sénat, , 48 p. (ISBN 978-2-11-141421-1), p. 10.

- « Assemblée nationale, compte rendu intégral, deuxième séance du lundi 16 juillet 2018 », sur www.assemblee-nationale.fr, .

- Voir par exemple la proposition de la Convention pour la Sixième République.

Voir aussi

Bibliographie

- Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 Tomes, Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve République, Dir. Didier Maus, La Documentation française, Paris [présentation en ligne]

- Revue française de droit constitutionnel, Revue trimestrielle (4 numéros par an) créée par Louis Favoreu et Didier Maus, PUF [présentation en ligne]

- La Constitution de 1958. Bilan pour un cinquantenaire, (dir. Pascal Jan), La Documentation française, 2008.

- La Constitution, introduite et commentée par Guy Carcassonne et Marc Guillaume, préface de George Vedel, éd. Points, 15e édition, 2019.

- Le Petit livre de la Constitution française, par Jennifer Halter, First éditions, 2019.

Articles connexes

Liens externes

- La Constitution et le bloc de constitutionnalité sur le site Légifrance et fichier PDF sur le site du Conseil constitutionnel (avec quelques variantes typographiques entre les deux textes), ainsi que des traductions en langues étrangères

- Texte de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (ministère de la Justice)

- La Constitution de 1958 en 20 questions (Conseil constitutionnel)

- De Gaulle et la Constitution de la Ve République, dossier thématique sur la genèse de la Constitution sur le site de la Fondation Charles de Gaulle : témoignages et analyses d'historiens, de spécialistes du droit ainsi que d'anciens ministres, notamment Michel Debré

- Liste des révisions de la Constitution

- De Gaulle et la constitution de la Ve République, le dossier de francetv éducation