Ascension (fête)

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée le quarantième jour à partir de Pâques[1]. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle.

| Ascension | |

L'Ascension par Giotto. | |

| Nom officiel | Solennité de l'Ascension du Seigneur |

|---|---|

| Observé par | catholiques, protestants, orthodoxes |

| Type | Célébration religieuse |

| Signification | Commémoration de l’ascension de Jésus-Christ |

| Date | Quarantième jour à partir de Pâques (soit trente-neuf après) |

| Date précédente | 26 mai 2022 |

| Date courante | 18 mai 2023 |

| Date suivante | 9 mai 2024 |

| Observances | Messe |

| Lié à | Pâques |

L'Ascension est un élément essentiel de la foi chrétienne : elle est mentionnée explicitement dans le Nouveau Testament et tant dans le Symbole des apôtres que dans le Symbole de Nicée-Constantinople et donc partagée par les catholiques, les orthodoxes (l'Ascension du Seigneur est une des Douze grandes fêtes), les protestants et les fidèles des Églises antéchalcédoniennes.

Le jeudi de l’Ascension est jour férié dans plusieurs pays du monde et célébré chaque année entre le et le pour le calendrier grégorien. Pour les catholiques et les protestants, en , l’Ascension est le jeudi 18 mai et aura lieu le 9 mai en . Pour les orthodoxes, c'est respectivement le 25 mai et le 13 juin.

Origine et étymologie du terme

Le mot ascension vient du substantif latin ascensio (« action de monter ») qui vient lui-même du verbe ascendere (de ad-scendere), qui signifie « monter, gravir ». En grec ancien, le terme utilisé pour décrire cet événement est ἀνάληψις (analèpsis), dérivé de ἀναλαμβάνω (analambanô, « prendre en enlevant », de ἀνα- ana- « de bas en haut » et λαμβάνω « saisir, prendre »), il peut donc être traduit par « la prise »[2]. Le verbe en question est utilisé vingt fois dans le Nouveau Testament et 146 fois dans l'Ancien Testament[3].

Les sources néotestamentaires

Les quatre Évangiles canoniques

Deux évangiles mentionnent l'« enlèvement au ciel » de Jésus. Celui de saint Marc le place juste après l’épisode de la Résurrection. Jésus apparaît aux apôtres et les envoie en mission, leur donnant le pouvoir de réaliser des miracles en son nom. Immédiatement après que Jésus est monté au ciel, sans qu'il soit fait référence à la Pentecôte, les apôtres s'en vont prêcher à travers le monde[N 1].

Cet épisode constitue la fin de l’Évangile selon saint Luc[N 2] et le début des Actes des Apôtres[N 3]. Ces deux textes sont l'œuvre d'un même auteur, ce qui a amené des chercheurs à postuler que les deux documents n’en constituaient originellement qu’un seul[4]. Daniel Marguerat relève à ce propos que la scission d'un long texte en deux parties distinctes représente une pratique courante dans l'Antiquité. Toutefois, remarque-t-il, l'emplacement de la césure ne doit rien au hasard : les deux textes s'articulent autour de l'Ascension, qui « signifie à la fois l'apogée de la seigneurie de Jésus et l'instauration de son absence »[4]. L'auteur fait donc deux fois le même récit afin « d'en proposer une double lecture : Lc 24:50-53 envisage l'Ascension comme la conclusion de l'activité de Jésus, tandis qu'Ac 1:6-11 la conçoit comme une ouverture au temps du témoignage »[4].

L'Évangile selon saint Matthieu, contemporain de celui de Luc, ne mentionne pas l'Ascension.

Quant à celui de saint Jean, il semble annoncer cette ascension — non au ciel mais vers Dieu — mais ne la décrit pas : lors de la dernière Cène Jésus évoque à plusieurs reprises « Je vais vers le Père »[5]. De même, lors de l’apparition à Marie de Magdala après la Résurrection, il la met en garde : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : "je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu" »[5].

La double approche de Luc

L’épisode de l’Ascension dans l'évangile lucanien, après la description du cycle des diverses apparitions pascales du Ressuscité, marque le terme de l’action terrestre de Jésus. Cette conclusion est connotée de manière positive, Jésus bénissant ses disciples qui accueillent ce départ dans la joie. La séparation elle-même n’est pas du fait de Jésus : celui-ci est l’objet d’une action faite par Dieu, comme en témoignent les verbes au passif utilisés dans les différents passages lucaniens[6].

Dans les Actes, les croyants sont désormais seuls mais « nantis d’une mission »[6] dans l’attente du retour de Jésus. Ainsi, dans les récits lucaniens mettant en scène le Ressuscité, celui-ci n’opère pas de miracles — à la différence du passage johannique[N 4] — qui sont plutôt le fait de témoins inspirés par le Nom de Jésus[6].

Signification

L'élévation au ciel

L’Ascension désigne le moment où Jésus a été élevé au ciel, après avoir été crucifié et après être ressuscité. Présente dans le Nouveau Testament, l’Ascension signifie monter aux cieux, rejoindre le domaine divin. Pour le christianisme, le terme concerne uniquement l’Ascension de Jésus-Christ, l’Assomption désignant celle de la Vierge Marie.

Il est possible que l’auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres s’inspire d’une tradition populaire faisant un parallèle avec les assomptions respectives de Moïse, d’Hénoch ou d’Élie, ou encore avec d’autres récits édifiants mettant en scène l’élévation de personnages illustres de la mythologie gréco-romaine, comme Romulus, Hercule ou Médée, voire des apothéoses d’empereurs romains, dans une démarche et un récit qui tendent à historiciser le phénomène d’élévation de Jésus[6].

Quarante jours

Le nombre 40 est récurrent dans la Bible : il décrit le nombre de jours durant lequel la pluie est tombée lors du déluge de Noé, ou que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Ou encore le nombre d'années que passe Israël dans le désert à la sortie de l’Égypte, et aussi le nombre de jours au bout desquels Ninive sera détruite dans la prophétie de Jonas.

Dans les évangiles synoptiques, la tentation du Christ au désert dure également quarante jours. De même que les 40 jours de Pâques à l'Ascension font écho aux 40 jours du carême chrétien. Cette durée symbolise donc un temps d'attente, d'épreuve ou d'apprentissage[7].

Le lieu de l'Ascension

D'après Luc, l'Ascension se produit à Béthanie, sans doute Béthanie-au-delà-du-Jourdain, où Jean le Baptiste baptisait dans le Jourdain. Il ne faut pas confondre ce site avec le village de Béthanie où vivaient les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, et où Jésus a ressuscité Lazare. Un autre évangile (Matthieu 28 : 16) indique en effet que c'est en Galilée que Jésus devait voir ses disciples avant de monter au ciel. La Béthanie de Lazare se trouve trop éloignée de la Galilée pour que Jésus ait retrouvé les disciples à cet endroit. Une tradition la situe toutefois au sommet du mont des Oliviers (tout proche du temple de Jérusalem) où une église a été édifiée autour de la pierre qui recèlerait la dernière empreinte du pied de Jésus sur terre avant son ascension vers les cieux[8] - [9].

Sens chrétien de la fête

L'Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la Terre, après sa mort et sa Résurrection. D'autre part, Jésus n’abandonne pas les hommes puisqu'il leur envoie son Esprit saint dix jours plus tard lors de la Pentecôte — à l'issue de laquelle les Apôtres se rendent compte qu’ils sont l’Église et partent prêcher l’Évangile[10] —, et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père (He 9, 25) (Jn 14, 1-4).

L'Ascension préfigure enfin la vie éternelle à laquelle chaque homme est destiné[11].

Sens catholique

Dans l'Église catholique, elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ « à la fois tout intérieure, universelle et hors du temps ». Bien que n'étant plus présent physiquement dans le monde, il l'est encore par ses sacrements, particulièrement l'Eucharistie[12].

Histoire de la fête

La célébration de l’Ascension est attestée à la fin du IVe siècle[13], parfois fêtée simultanément avec la Pentecôte jusqu’au Ve siècle[14].

À partir de 511, la fête de l’Ascension fut précédée en Europe par les trois jours des Rogations, qui devinrent facultatifs dans le culte catholique après le concile Vatican II[15].

%252C_Italian_(active_Venice%252C_Rome%252C_and_England)_-_The_Bucintoro_at_the_Molo_on_Ascension_Day_-_Google_Art_Project.jpg.webp)

La célébration de l'Ascension à Venise s'accompagnait jusqu'au XVIIIe siècle de la sortie du célèbre bateau des Doges le Bucentaure et fut représentée à plusieurs reprises par le peintre Canaletto.

Calendrier

L’Ascension est célébrée au quarantième jour à partir de Pâques, il s’agit d’une fête mobile dont la date est fonction du calcul de la date de Pâques et est donc généralement différente entre le calendrier liturgique catholique et le calendrier liturgique orthodoxe.

Elle est la dernière des cinq fêtes cardinales de l'année liturgique catholique.

Elle tombe toujours un jeudi (ce qui en fait ipso facto le 40e jour à partir du dimanche de Pâques), entre le et le inclus pour les Églises occidentales et entre le et le pour les Églises orthodoxes.

Le Jeudi de l’Ascension est jour férié dans plusieurs pays (en Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Vatican ; en Afrique : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, Namibie, Sénégal, Gabon, Togo ; en Amérique : Colombie, Haïti ; en Asie et Océanie : Indonésie, Vanuatu et Wallis et Futuna).

Certains pays, comme l’Italie, l’Espagne, la Pologne, le Portugal ou le Royaume-Uni, la célèbrent le dimanche suivant[5].

Galerie

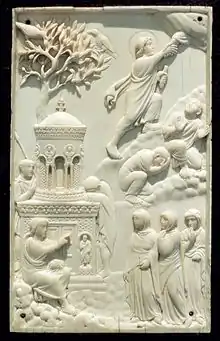

- Œuvres d'art sur le thème

Apocalypse de Bamberg.

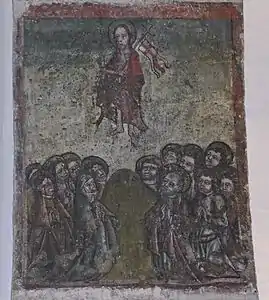

Ascension du Christ

icône de Novgorod, XIVe siècle. Panneau du Triptyque des Offices par Mantegna.

Panneau du Triptyque des Offices par Mantegna.

Vitrail de l'Ascension

cathédrale Saint-Julien du Mans.

Ascension, 1700

Sebastiano Ricci

Rome, basilique des Saints-Apôtres

Églises

Plusieurs églises dans différents pays sont dédiées à l'Ascension.

Voir Église de l'Ascension ![]() et la catégorie Église dédiée à l'Ascension .

et la catégorie Église dédiée à l'Ascension .

Musique

- Louis-Nicolas Clérambault : Motet pour l'ascension, opus 74.

Notes et références

Notes

- Mc 16. 14-20 : « Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. ».

- Lc 24. 50-53 : « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ; et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu ».

- Ac 1. 3-12 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. »

- Jn 21. 4-6.

Références

- Le jour de départ du décompte de ces quarante jours est celui de Pâques.

- (grc + fr) Anatole Bailly, Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, (lire en ligne), p. 129, s.v.

- (grc + en) /, « Ἀναλαμβάνω », sur lexicon.katabiblon.com (consulté le ).

- Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : son histoire, son écriture, sa théologie, éd. Labor et Fides/Le Monde de la Bible, 2008, p. 127,128, extrait en ligne.

- Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 99.

- Daniel Marguerat, L’Aube du christianisme, éd. Bayard/Labor et Fides, 2008, p. 425-427.

- Daniel Marguerat, Les Actes des Apôtres (1-12), Labor et Fides, , p. 39.

- Mosquée de l’Ascension.

- Le Dôme de l'Ascension.

- La Pentecôte, fête de l’Esprit saint et de l’Église.

- « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi », Jn 14. 1-4.

- Ascension.

- Michel Rouche, Les origines du christianisme 30-451, p. 149.

- Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 98.

- Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, p. 101-102.

- Musée de Philadelphie

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : son histoire, son écriture, sa théologie, éd. Labor et Fides/Le Monde de la Bible, 2008 (ISBN 978-2-8309-1289-0).

- Daniel Marguerat, L’Aube du christianisme, éd. Bayard/Labor et Fides, 2008.

- Michel Rouche, Les Origines du christianisme 30-451, Hachette.

- Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, Le Cerf, , 347 p. (ISBN 978-2-204-07106-2, présentation en ligne), p. 92-102.

Articles connexes

- Jésus-Christ dans l'art (représentation artistique de Jésus Christ)

- Concile de Mayence (813)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :