Enceinte de Thiers

L'enceinte de Thiers est une enceinte créée autour de Paris sous Louis-Philippe, convaincu que la construction d'une enceinte de fortifications autour de la capitale empêcherait Paris de tomber aux mains d'armées étrangères comme lors de la bataille de Paris en 1814 et rendrait la ville imprenable.

Le premier projet, présenté en 1833 à la Chambre des députés par le maréchal Soult, président du Conseil et ministre de la Guerre, est vivement rejeté par la gauche, qui soupçonne de la part du gouvernement des arrière-pensées de politique intérieure. La crise d'Orient qui débute à la fin des années 1830 entraîne un regain de tension entre l'Angleterre et la France, ce qui remet à l'ordre du jour la question de la défense de Paris et de l'intégrité des frontières maritimes. La construction de l'enceinte peut commencer en 1840, à la suite de l'approbation donnée par le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de l'époque, Adolphe Thiers[1]. Elle dure de 1841 à 1844.

Englobant la totalité de la capitale, soit près de 80 km2, l'enceinte de Thiers se situe alors entre les actuels boulevards des Maréchaux, appelés à l'origine « rue Militaire » et le futur emplacement du boulevard périphérique[2]. Elle est détruite entre 1919 et 1929.

Caractéristiques

- Enceinte gallo-romaine

- Enceinte carolingienne

- Enceinte de Philippe Auguste

- Enceinte de Charles V

- Enceinte de Louis XIII

- Mur des Fermiers généraux

- Enceinte de Thiers

- En 2015

L'enceinte englobait une superficie totale de 78,02 km2 et s'étendait sur 33 km de long, en suivant de près les limites actuelles de la commune de Paris, bois de Boulogne et de Vincennes non compris.

Appelée « les fortifications » et plus familièrement « les fortif’ », cette enceinte était constituée de :

- quatre-vingt-quinze bastions ;

- dix-sept portes ;

- vingt-trois barrières ;

- huit passages de chemins de fer ;

- cinq passages de rivières ou canaux ;

- huit poternes dont celles de Montempoivre et des Peupliers.

Les ouvrages étaient desservis et approvisionnés par la rue Militaire, secondée par une ligne de chemin de fer, la ligne de Petite Ceinture.

L'enceinte est composée :

- d'une rue militaire intérieure ;

- d'un parapet de 6 mètres de large ;

- d'un mur d'escarpe de 3,5 mètres d'épaisseur et de 10 mètres de haut ;

- d'un fossé sec de 40 mètres ;

- d'une contrescarpe en pente légère ;

- d'un glacis de 250 mètres de large.

À l'extérieur du mur d'enceinte, de son fossé et de sa contrescarpe se trouvait une bande de terre de 250 m de large : le glacis. Désignée comme zone non ædificandi (zone non constructible), elle fut occupée par des bidonvilles dès la fin du XIXe siècle, avec l'abandon de sa fonction militaire. Cette bande était désignée comme la Zone, les miséreux habitant là étant appelés les « zoniers », et péjorativement les « zonards », terme qui a subsisté et qui s'est généralisé[3] - [4].

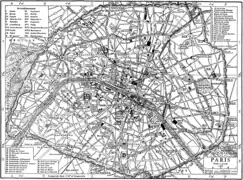

Plan de Paris datant de 1911 figurant l'enceinte de Thiers et ses bastions. -_la_muraille%252C_le_foss%C3%A9%252C_le_talus_de_d%C3%A9fense%252C_et_des_petits_zonards_faisant_pa%C3%AEtre_leurs_ch%C3%A8vres.jpeg.webp)

Détail de la muraille, du fossé et du talus de défense.  Un glacis, terme militaire désignant un terrain découvert, généralement en pente, ayant pour fonction de n'offrir aucun abri à d'éventuels agresseurs.

Un glacis, terme militaire désignant un terrain découvert, généralement en pente, ayant pour fonction de n'offrir aucun abri à d'éventuels agresseurs._(14802256173).jpg.webp)

Une partie des bastions de l'enceinte de Thiers (1908).

Ouvrages complémentaires

L'enceinte est complétée par seize forts détachés :

- le fort de Charenton

- le fort de Vincennes

- le fort de Nogent

- le fort de l'Est

- le fort de la Double-Couronne

- le fort de la Briche

- le fort de Rosny

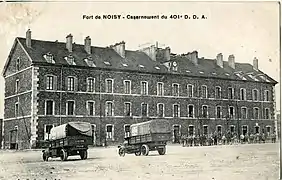

- le fort de Noisy

- le fort de Romainville

- la forteresse du Mont-Valérien

- le fort d'Aubervilliers

- le fort d'Ivry

- le fort de Bicêtre

- le fort de Montrouge

- le fort de Vanves

- le fort d'Issy

et d'autres ouvrages :

- la batterie de Pantin

- la batterie du Rouvray

- la batterie des Vertus

- l'ouvrage d'Aubervilliers

- la batterie d'Aubervilliers

- la redoute de la Faisanderie

- la redoute de Gravelle

- la lunette de Nogent

- la digue du Rû de Montfort

- la digue du Croult

- la rigole de la Briche

- la redoute de Fontenay-sous-Bois

- la lunette de Rosny

- la redoute de la Boissière

- la redoute de Montreuil

- la lunette de Noisy-le-Sec

- la redoute de Noisy-le-Sec

- la lunette de Romainville

- la courtine de Romainville

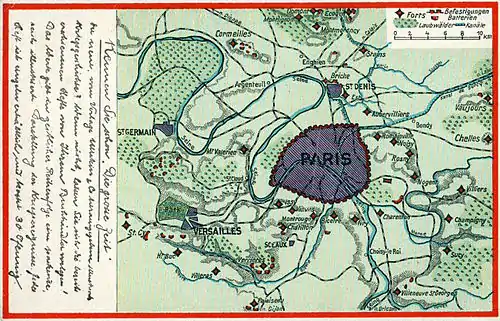

Carte postale allemande montrant le plan des forts défendant Paris au début du XXe siècle.

Carte postale allemande montrant le plan des forts défendant Paris au début du XXe siècle..JPG.webp) Le fort de Romainville (coté nord-est).

Le fort de Romainville (coté nord-est). Le fort de Noisy : casernement du 401e D.D.A. (artillerie).

Le fort de Noisy : casernement du 401e D.D.A. (artillerie)._-_Fort_de_la_Briche.JPG.webp) Le fort de la Briche à Saint-Denis.

Le fort de la Briche à Saint-Denis.

Historique

Origine

Louis-Philippe, proclamé roi des Français en 1830, est convaincu que la clé de la défense du territoire consiste à empêcher Paris de tomber aux mains d'armées étrangères comme lors de la bataille de Paris en 1814. Il projette donc de construire autour de la capitale une enceinte de fortifications qui rendrait la ville imprenable.

Un premier projet est présenté à la Chambre des députés au début de 1833 par le maréchal Soult, président du Conseil et ministre de la Guerre. Il suscite d'emblée une très vive résistance de la part de la gauche, dont les orateurs soupçonnent — ou feignent de soupçonner — de la part du gouvernement des arrière-pensées de politique intérieure : on affirme que les fortifications sont en réalité destinées non à défendre la France, mais à menacer les Parisiens au cas où ils viendraient à se révolter contre le pouvoir royal.

Construction

Le budget pour la construction de l'enceinte est attribué en 1841. Les fortifications sont terminées en 1844.

Les fortifications englobent non seulement Paris (limité au mur des Fermiers généraux), mais également tout ou partie d'un anneau de communes situées autour de la capitale : Saint-Ouen, Montmartre, La Villette, Belleville, Charonne, Saint-Mandé, Bercy, Ivry, Montrouge, Vaugirard, Issy-les-Moulineaux, Auteuil, Passy et Batignolles-Monceau.

Extension de Paris

En 1860, Paris étend ses limites directement jusqu'à l'enceinte de Thiers et annexe les communes (ou parties de communes) qu’elle englobe. Sont entièrement absorbées et deviennent des quartiers de Paris :

- Belleville ;

- Grenelle ;

- La Villette ;

- Vaugirard.

Sont partiellement absorbés, devenant pour une partie des quartiers de Paris, pour le reste rattaché à d'autres communes :

- Auteuil (Paris 16e et Boulogne) ;

- Batignolles-Monceau (Paris 17e et Clichy) ;

- Bercy (Paris 12e et Charenton-le-Pont) ;

- Charonne (Paris 20e, Montreuil et Bagnolet) ;

- La Chapelle (Paris 18e, Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers) ;

- Montmartre (Paris 18e et Saint-Ouen) ;

- Passy (Paris 16e et Boulogne).

Sont annexées d'une partie de leur territoire les communes de :

- Ivry-sur-Seine, le nord de la commune est rattaché au 13e arrondissement (quartier de la Gare) ;

- Montrouge, le nord de la commune est rattaché au 14e arrondissement (quartier du Petit-Montrouge) ;

- Saint-Mandé, l'ouest de la commune est rattaché au 12e arrondissement (principalement quartier du Bel-Air) ;

- Issy-les-Moulineaux, le nord de la commune est rattaché au 15e arrondissement (quartier de Javel) ;

- Neuilly-sur-Seine, l'est de la commune est rattaché au 17e arrondissement (quartier des Ternes) ;

- Saint-Ouen, le sud de la commune est rattaché au 18e arrondissement (quartier de Clignancourt).

Guerre de 1870

Durant la guerre franco-allemande de 1870, après la défaite des armées impériales et la capitulation de Napoléon III, l'enceinte est mise à l'épreuve durant le siège de Paris. Celui-ci se déroule du au , jusqu'à l'armistice signé par la IIIe république.

Un certain nombre de fortifications ne sont pas terminées, comme sur les hauteurs de Montretout et de Châtillon, et sont abandonnées par les troupes en place. Ces abandons vont coûter cher aux Français. En effet, c'est au plateau de Châtillon que les Prussiens installent leur grosse artillerie, qui foudroie les forts et la capitale. Par la suite, les Français tentent de reprendre ces fortifications (première bataille de Châtillon).

De Paris encerclée, plusieurs tentatives de sortie pour desserrer l'étau prussien sont entreprises :

- Combat de Montmesly et première bataille de Châtillon (13–)

- Deuxième bataille de Châtillon ()

- Première bataille de Buzenval ()

- Première bataille du Bourget (28–)

- Bataille de Champigny (–)

- Deuxième bataille du Bourget ()

- Seconde bataille de Buzenval ()

Commune de Paris

Après la fin du siège, les armées allemandes obtiennent de Thiers une occupation symbolique des Champs-Élysées du 1er au 3 mars. L'Assemblée nationale s'installe à Versailles pour éviter la pression de la Garde mobile parisienne en état de quasi-insurrection. Enfin, la journée du 18 mars entraîne l'instauration de la Commune de Paris. Alors que la convention d'armistice n'autorise que 40 000 soldats français en région parisienne, Bismarck libère rapidement près de 60 000 prisonniers de guerre, qui peuvent s'adjoindre aux 12 000 soldats dont dispose Thiers.

À la suite de cela, le gouvernement de la IIIe République assiège la commune. C'est le second siège mené par les armées régulières contre les insurgés. Les fédérés de la Commune négligent de s'installer au fort du Mont-Valérien, permettant ainsi aux Versaillais d'occuper le 21 mars cette position qui, dominant toute la proche banlieue ouest de Paris, leur donne un avantage considérable.

Le 21 mai, grâce à Jules Ducatel, piqueur des Ponts et Chaussées, qui monte sur le bastion no 64 pour avertir les Versaillais que la place n'est plus gardée, l'armée régulière pénètre dans Paris par la porte de Saint-Cloud. C'est le début de la semaine sanglante, qui s'achève le 28 mai).

Déclassement

L'enceinte devient obsolète dès la fin du XIXe siècle du fait de l'augmentation de la portée de l'artillerie, en particulier celle de l'armée prussienne en 1871. Son démantèlement est envisagé dès 1882[5]. « La Zone » est peu à peu occupée par des constructions sauvages et abrite environ 30 000 personnes au début du XXe siècle.

Déclassées par la loi du , les fortifications sont progressivement détruites jusqu’en 1929.

Leur emplacement fait d’abord place à des terrains vagues (« La Zone »), qui sont progressivement réhabilités à partir des années 1930 par la construction de logements sociaux (les habitations à bon marché ou HBM), d’équipements sportifs et de parcs (par exemple le stade Jean-Bouin et la piscine Molitor), de lieux d'exposition (par exemple le parc des expositions de la porte de Versailles et le musée des Colonies), voire d'immeubles de luxe comme les immeubles Walter dans le 16e arrondissement.

Initialement, cette immense réserve foncière avait suscité des projets d'ensemble qui ne virent cependant pas le jour. Adolphe Alphand propose ainsi d'édifier une ceinture verte autour de Paris, avec des jardins, des hôtels et des casinos, idée que l'écrivain Nicolas Chaudun décrit comme « une vraie panoplie balnéaire qui eût été fantastique ». Portés par les idées hygiénistes en vogue à l'époque, d'autres architectes souhaitent édifier des habitations entourées de jardins, comme Eugène Hénard et ses immeubles à redans ou Auguste Perret et ses maisons-tours allant de 150 à 200 mètres, chacune étant reliée aux autres par un pont. Cependant, la lenteur des destructions met un terme à ces différents projets, et on retient l'idée moins ambitieuse de logements sociaux, une « ceinture rouge » de 40 000 HBM qui s'effectue par tranches et non de manière homogène et globale, aucun grand architecte n'ayant souhaité répondre à l'appel d'offres lancé[6] - [7].

La forme des anciens bastions se retrouve en plusieurs endroits dans la topologie de la voirie sur cet espace.

En 1939, la plupart des terrains de l'ancienne enceinte sont encore en jachère. Après la Seconde Guerre mondiale, la démocratisation de l'automobile amène à réfléchir à la construction d'une nouvelle ceinture, cette fois-ci de transport[6].

Le boulevard périphérique de Paris est construit de 1958 à 1973 au-delà de l'emprise proprement dite de l'enceinte de Thiers, en bordure de « la Zone », et continue de matérialiser la séparation entre Paris et sa banlieue.

Restes contemporains

Quelques vestiges de l'enceinte de Thiers restent visibles dont, entre autres :

- la poterne des Peupliers, sous laquelle un bras de la Bièvre entrait dans Paris avant sa canalisation ;

- le bastion no 1, actuellement situé rue Robert-Etlin à côté de l'échangeur de la porte de Bercy ;

- un pan du bastion no 28, situé sur le côté de l'avenue de la Porte-de-la-Villette et servant de mur de clôture pour le Paris Event Center ;

- le bastion no 44 derrière les ateliers Berthier, rue André-Suarès et rue du Bastion ;

- le bastion no 45 dans le jardin Claire-Motte, rue Albert-Roussel[8] ;

- une partie de la porte d'Arcueil ;

- une partie de la porte de Montempoivre ;

- un flanc de mur des voies ferrées sortant de la gare de Lyon et la gare de Paris-Bercy ;

- une pierre du bastion no 82 dans les jardins de la fondation Deutsch de la Meurthe ;

- plusieurs postes-caserne et casernes d'octroi construits dans certains bastions postérieurement à l'enceinte.

La poterne des Peupliers, l'un des seuls vestiges encore visibles de l'enceinte de Thiers.  Le bastion no 1 vu depuis le pont National.

Le bastion no 1 vu depuis le pont National. Un flanc de mur de l'ancienne enceinte de Thiers longeant les voies ferrées sortant de la gare de Lyon et de la gare de Paris-Bercy, à proximité de la porte de Charenton.

Un flanc de mur de l'ancienne enceinte de Thiers longeant les voies ferrées sortant de la gare de Lyon et de la gare de Paris-Bercy, à proximité de la porte de Charenton._d%C4%97tail.jpg.webp) Vestige du bastion no 45 dans le jardin Claire-Motte, rue Albert-Roussel à Paris.

Vestige du bastion no 45 dans le jardin Claire-Motte, rue Albert-Roussel à Paris.

Notes et références

- « La question des fortifications de Paris. 1840 », sur cheminsdememoire.gouv.fr, Chemins de mémoire.

- « L'enceinte des Fermiers généraux et l'enceinte de Thiers », paris-atlas-historique.fr.

- Guy le Hallé, Les Fortifications de Paris, Horvath Éditions, (ISBN 978-2-7171-0464-6).

- Zone, Zonards, apaches : le peuple des bordures de Paris, criminocorpus.hypotheses.org.

- [PDF] « La Zone et les fortifs », Ville de Malakoff.

- Bruno D. Cot, « Paris. Les projets fous… auxquels vous avez échappé », cahier central publié dans L'Express, semaine du 29 mars 2013, p. XV.

- « Les pires projets architecturaux qu'a évité Paris », pariszigzag.fr, consulté le 28 décembre 2018.

- Site de la mairie du 17e arrondissement.

Bibliographie

- Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris : promenades au long des murs disparus, Paris, Parigramme, , 241 p. (ISBN 2-84096-322-1).

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, , 1583 p. (ISBN 2-7073-1054-9).

- Guy Le Hallé, Histoire des fortifications de Paris et leur extension en Île-de-France, Horvath Éditions, .

- Guy Le Hallé, in « Paris aux cent villages », La Ballade des Fortifs, nos 34-45.

- Marie-France Sardain et postface de Jean-François Pernot (préf. Jean-Jacques Becker), Défenses et sièges de Paris (1814-1914), Paris, Éditions Economica, coll. « Campagnes & stratégies », , 304 p. (ISBN 978-2-7178-5644-6).

- Au bord de Paris, documentaire d'Éric Vernhes, 20 min, 1996.

Voir aussi

Articles connexes

- Bastions de l'enceinte de Thiers

- La Zone

- Boulevard périphérique de Paris

- Boulevards des Maréchaux

- Enceintes de Paris

- Fortifications de Paris aux XIXe et XXe siècles

- Histoire de Paris

- Ligne de Petite Ceinture

- Liste des anciennes communes de Paris

- Liste de forts, fortifications, citadelles et places fortes en France

- Portes de Paris

- Rue Militaire

- Siège de Paris (1870)

Liens externes

- « Les enceintes de Paris » (avec un plan), www.parisbalades.com.

- « Les fortifications de Paris du XIXe siècle à nos jours », www.iaurif.org.

- Guy le Hallé, « La saga des “fortifications” à Saint-Ouen »

- Malakoff Infos, « La Zone et les fortifs, une page de notre histoire », ville-malakoff.fr.