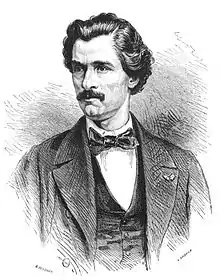

Jules Ducatel

Jules-Auguste Ducatel, né à Paris (ancien 4e arrondissement) le et mort à Saint-Maurice le [1], est un militaire puis fonctionnaire français du XIXe siècle. Il est connu pour avoir aidé l'armée versaillaise à investir la capitale le afin de réprimer la Commune lors de la « Semaine sanglante ».

| Nom de naissance | Jules-Auguste Ducatel |

|---|---|

| Naissance |

Ancien 4e arrondissement de Paris |

| Décès |

(à 65 ans) Saint-Maurice |

| Nationalité | Française |

| Profession | |

| Distinctions | |

| Famille |

Pierre Jules Baroche (cousin germain éloigné au 1er degré) |

Biographie

Jules-Auguste Ducatel est le fils de Jules-Séraphin Ducatel, un mercier de la rue Saint-Denis, et de Marie-Louise Buisson. Jules-Séraphin Ducatel est le cousin de Pierre Jules Baroche[2], futur ministre de Napoléon III.

Élève au Lycée Charlemagne[3], le jeune Ducatel doit interrompre ses études après la révolution de 1848, son père ayant subi de graves revers de fortune[4]. En 1849, il s'engage pour deux ans dans l'infanterie de ligne, qu'il quitte en 1851 avec le grade de caporal. Réengagé dès l'année suivante dans l'infanterie de marine à Toulon, il prend part en 1853 à une expédition dans l'archipel des Bissagos destinée à défendre les intérêts français dans cette colonie portugaise proche du Sénégal. Après la guerre de Crimée, il rejoint l'infanterie de ligne avec le grade de sergent. Il sert en Italie entre 1862 et 1864 puis passe dans la réserve en 1865 avant de retourner à la vie civile dès l'année suivante. Après s'être marié, Ducatel entre au service municipal des ponts et chaussées de la ville de Paris à partir du mois d'. Piqueur affecté à la surveillance de l'éclairage public du 16e arrondissement, il s'installe à Auteuil, rue Poussin[5].

Lors de la guerre franco-allemande de 1870, il s'engage dans la garde nationale mobile dont il intègre, avec le grade de sergent-major, le 7e bataillon de la Seine. Or, tombé malade lors de son service au camp de Châlons, il est contraint de se faire réformer. Après quinze jours de repos, il reprend ses fonctions municipales[6] puis sert dans le génie auxiliaire pendant le siège de la capitale[4].

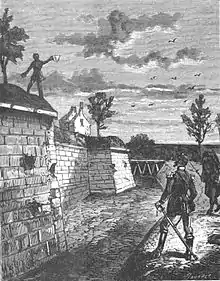

Au printemps 1871, la guerre civile fait rage entre les communards et les assaillants versaillais. Partisan de ces derniers, Ducatel entre en contact au début de mois de mai avec le corps d'armée du général Douay, dont l'artillerie pilonne les bastions près des portes de Saint-Cloud et du Point-du-Jour en vue de créer une brèche dans les fortifications de la capitale. Devenu indicateur de l'armée versaillaise, Ducatel effectue ainsi plusieurs missions de reconnaissance, sous couvert de ses activités au service de la sous-commission des barricades de Passy[7]. Le dimanche , entre 14 et 15 heures, il découvre que la porte de Saint-Cloud et ses environs ne sont plus gardés. Après avoir improvisé un drapeau blanc à l'aide d'un mouchoir fixé sur un râteau[4], il monte, malgré les obus tirés depuis Montretout, sur le bastion 64 (dont l'emplacement correspond à l'actuelle rue de l'Arioste) pour alerter les lignes versaillaises positionnées dans des tranchées creusées en contrebas du bastion 65, du côté du parc des Princes. Informé par le capitaine de frégate Auguste Trève[8], Douay en réfère à Thiers, qui ordonne à l'armée régulière de pénétrer dans Paris avec près de 48 heures d'avance par rapport au plan initial. Libéré sur ordre de Douay après avoir été brièvement arrêté par les soldats qui craignaient une ruse des fédérés, Ducatel guide ensuite la division Vergé, alors commandée par le colonel Piquemal, vers le Trocadéro. Lors du passage d'une barricade qui bloquait le quai de Passy au niveau de la rue Guillou, il est capturé par les communards. Emmené à l’École militaire pour y être jugé et - probablement - fusillé, il saisit l'occasion de s'échapper quand les insurgés doivent quitter les lieux face à l'avancée des soldats versaillais[9], qui se rendent maîtres de l'Ouest de la ville le .

Considéré comme un héros parmi les opposants à la Commune, Ducatel est même envisagé un temps comme candidat par des électeurs du 8e arrondissement en vue des élections législatives complémentaires du [10]. En récompense de son acte du , il se voit décerner la croix de chevalier de la Légion d'honneur (qui lui sera remise par le marquis de Plœuc) dès le 1er juillet et obtient, l'année suivante, un poste de percepteur-receveur municipal à Melun. Après avoir reçu 30 000 francs de la part du gouvernement[4], il est également bénéficiaire d'une somme de 129 213 francs[11] recueillie à l'issue d'une souscription organisée en sa faveur à l'initiative d’Émile de Girardin[12] par le directeur du Figaro, Hippolyte de Villemessant.

Poussé à la démission à la fin de l'année 1876, selon lui « pour incompatibilité d'humeur » avec son receveur général, mais peut-être davantage à cause de malversations commises à son insu par son fondé de pouvoir[13], il est remplacé en 1877[11]. Il connaît ensuite de graves difficultés financières après s'être lourdement endetté auprès du Crédit foncier. À la suite de ces déconvenues mais aussi en raison de prédispositions familiales (son père ayant été interné à l'asile de Charenton à la fin des années 1860)[2], il commence à perdre la raison. Demandant en vain à être promu officier de la Légion d'honneur depuis 1882, il sollicite également une pension en récompense de ses services « contre l'infâme Commune ». Éconduit par la chancellerie de l'ordre, il ne rencontre pas un meilleur accueil à la rédaction du Gaulois quand il vient y proposer d'organiser une nouvelle levée de fonds en sa faveur[14]. Ses facultés mentales s'étant brusquement dégradées, il est soigné du 10 au à Sainte-Anne, dans le service du docteur Magnan, avant d'être interné à l'asile de Ville-Evrard[11].

Survenue le à l'asile de Charenton, sa mort est annoncée au soir du [15].

Notes et références

- Archives départementales du Val-de-Marne, acte de décès n°53 dressé le 21/03/1895, cote MI2486, vue 197 / 434

- Senépart, Documents ayant trait aux maisons d'aliénés, Paris, 1867, p. 6.

- Le Gaulois, 20 janvier 1880, p. 1.

- Alfred d'Aunay, « Ducatel », Le Figaro, 4 août 1871, p. 1.

- L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, vol. LXIV, no 1300, 10 août 1911, col. 155-156.

- Le Gaulois, 27 mai 1871, p. 2.

- Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871, Neuchâtel, 1871, p. 313.

- Le capitaine de vaisseau Auguste-Hubert-Stanislas Trève (1829-1885), commandeur de la Légion d'honneur en 1881, commandant du cuirassé L'Atalante pendant l'expédition du Tonkin, s'était illustré lors de la Seconde guerre de l'opium et s'était fait connaître par de nombreux articles scientifiques. En 1871, il est commandant en second du fort de Noisy-le-Sec sous les ordres de l'amiral Saisset avant d'intégrer, sans commandement, l'infanterie versaillaise. Cf. article nécrologique dans Le Figaro du 29 novembre 1885, p. 1.

- Le Monde illustré, 15 juillet 1871, p. 37-38.

- Le Figaro, 7 août 1871, p. 1.

- Le Temps, 24 août 1888, p. 3.

- Le Figaro, 5 août 1871, p. 1.

- Cet employé, nommé Giral, reconnu coupable de faux et de détournements s'élevant à 13 507 francs, a été condamné à sept ans de réclusion par la cour d'assises de Seine-et-Marne (Le Figaro, 29 juillet 1875, p. 2).

- Le Gaulois, 24 août 1888, p. 3-4.

- Journal des débats, 3 avril 1895, p. 3.

Sources bibliographiques

- Pierre Milza, « L'Année terrible », t. II (La Commune), Paris, Perrin, 2009, p. 379-384.

- Mémoires de Monsieur Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire, t. 6, Paris, Jules Rouff, 1882, p. 312-322.

- Maxime Du Camp, Les Convulsions de Paris, t. II (Épisodes de la Commune), 5e édition, Paris, Hachette, 1881, p. 263-272, 355-358.

Liens externes

- Ressource relative aux militaires :

- « Cote LH/820/43 », base Léonore, ministère français de la Culture

- Fiche de Jules-Séraphin Ducatel dans la généalogie de Marie-Pierre Jeancard Coast sur le site Geneanet