Communard

Un communard, plus rarement communeux ou communaliste, est une personne ayant participé à une des communes insurrectionnelles de France en , dont notamment la Commune de Paris. La plupart exercent des professions libérales, sont petits commerçants, ouvriers, employés ou artistes (en tant que tels représentés au Conseil de la Commune), et ont pour points communs d'être républicains partisans de la démocratie directe et opposés à la capitulation française lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Les profils politiques précis des communards sont variés mais une part importante se rattache au socialisme (tendances historiques de l'époque), à l'anarchisme ou à d'autre mouvements se réclamant de l'autogestion. Organisés défensivement au sein de la garde nationale lors de la guerre civile de 1871, ils furent écrasés militairement par l'armée régulière française fidèle au gouvernement de Versailles.

Le mouvement communard

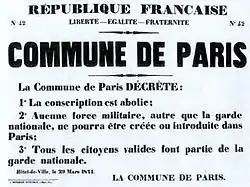

Le mouvement communard est né à la suite d'un soulèvement des Parisiens le . L’élection d’un Conseil général de la commune de Paris est organisée (290 000 votants sur 485 000 inscrits) ; il se compose de 90 membres dont 23 modérés qui démissionnent rapidement. Ce conseil s’illustre comme un contre-gouvernement autonome où dix commissions remplacent les ministères. Il est dominé par l’extrême gauche où plusieurs groupes sont représentés : jacobins centralisateurs, marxistes internationalistes, blanquistes indépendants et anarchistes.

Les communards veulent une république fédéraliste, démocratique et sociale avec une autonomie absolue des communes de France, ainsi qu'une séparation de l’Église et de l’État. Cependant, si le mouvement communard perdure à Paris, des grandes villes de France comme Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse, Narbonne voient le mouvement s’essouffler et s'abréger. En effet, depuis Versailles, la propagande d’Adolphe Thiers provoque le rejet du mouvement dans les campagnes.

À Paris, les communards sont environ 200 000 dont 30 000 opérationnels. Lors de la bataille finale de la Semaine sanglante, le , des centaines de communards sont tués au combat. Environ 20 000 sont exécutés sommairement par les Versaillais. Sur 36 000 communards arrêtés, 4 500 sont emprisonnés, 7 500 sont déportés (principalement en Nouvelle-Calédonie) et 10 000 condamnations sont prononcées, parmi lesquelles 93 à la peine capitale dont 23 sont exécutées. En 1871, le camp de Satory dans les Yvelines est le lieu d'exécution de nombreux communards qui y sont fusillés.

L’amnistie des communards est votée par le Parlement en 1880 et permet aux communards déportés ou exilés de revenir en France. La défaite des communards a touché le monde ouvrier.

Les communards

Parmi les communards, on trouve notamment Charles Delescluze, Jules Vallès, Gustave Courbet, Eugène Varlin, Louise Michel, Benoît Malon, Jules Bergeret, Louis Rossel, Gustave Cluseret, Gustave Flourens. Les communards sont issus de partis politiques (jacobins centralisateurs, blanquistes, marxistes internationalistes, indépendants et anarchistes) et métiers différents. On y retrouve des ingénieurs (Besley), journalistes (Jean-Baptiste Clément, Olivier Pain, Charles Delescluze…), officiers (Brunel), photographe (Ledroit), instituteurs (Urbain), ouvriers…

Destinée de quelques communards

- Charles Delescluze : condamné à mort en 1874 mais en réalité déjà mort sur une barricade, durant la Semaine sanglante.

- Jules Vallès : menacé de mort, il meurt en 1885 et repose au Père-Lachaise.

- Gustave Courbet : il a refusé de revenir en France. Il meurt en 1877. Il est enterré à La Tour-de-Peilz en Suisse.

- Benoît Malon : il fait partie des hommes qui sont revenus en France après l'amnistie. Il meurt en 1893. Il est enterré au Père-Lachaise.

- Jules Bergeret : condamné à mort, il s'exile à Londres et meurt en 1905.

- Louis Rossel a été fusillé en 1871. Il repose à Nîmes.

- Louise Michel a été emprisonnée à la prison de femmes de Clermont-de-l'Oise, dont elle a été la détenue la plus célèbre, puis déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle meurt à Marseille en 1905.

- Camille Barrère se lancera dans le journalisme, puis la diplomatie et finira ambassadeur de France à Rome, entre 1897 et 1924 et jouera un rôle très actif pour faire basculer l'Italie du côté des Alliés en 1915.

- Eugène Varlin : sommairement fusillé le à Montmartre par des Versaillais.

La majorité des communards ayant survécu au massacre de la Semaine sanglante se sont retrouvés emprisonnés ou se sont exilés. 4 500 ont été emprisonnés. Parmi les prisonniers, on trouve des mineurs de 16 ans : 651 prévenus et 45 condamnés sont détenus à la prison de Rouen.

Quant aux bannis, exilés ou déportés, certains sont partis pour ne pas être impliqués dans la répression réservée aux communards (Simon Maitron), d'autres pour échapper aux enquêtes (Robert Caze) ou à des poursuites politiques. En plus de la Nouvelle-Calédonie, lieu légal pour la déportation, les pays sollicités sont la Suisse (800 exilés[1], dont Gustave Courbet et Eugène Protot), la Belgique (environ 1 500), la Grande-Bretagne (environ 1 500), l'Espagne. Les États-Unis ont également été sollicités.

Les déportés en Nouvelle-Calédonie ont rencontré les « Kabyles du Pacifique », eux aussi déportés après des insurrections dans les Aurès, en Tunisie, etc.

Une amnistie partielle a été décrétée en 1879 suivie d'une autre, totale, en 1880. L'amnistie permet aux déportés en Nouvelle-Calédonie de rentrer en France.

En 1871, l'idée de proposer une loi d'amnistie naît. Le premier texte d'Henri Brisson de 1871 est signé par 47 députés. Gambetta envisage une amnistie pour les délits communards commis dans l'année. En 1872, les lois sont rejetées mais une nouvelle tentative voit le jour en 1873, elle aussi rejetée en 1874. Après plusieurs années de remise en cause et de débats, l'amnistie est acceptée en 1880.

Journaux

Du mouvement communard en général et d’un communard en particulier, Jules Vallès, est né un journal intitulé Le Cri du peuple.

Henri Rochefort a créé Le Mot d’ordre.

D’autres journaux ont également vu le jour.

Sources

- Recension de Marie-Claire Caloz-Tschopp, « Le tamis helvétique : des réfugiés politiques aux nouveaux réfugiés », Lausanne, éd. d'En Bas, 1982, in Population, 39e année, no 1, 1984, p. 206 (accessible sur Persée).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Jean-Pierre Azéma et Michel Winock, Les Communards, Paris Ve, Éditions du Seuil, 1971, 180 p.

- Institut des études régionales et des patrimoines, La Commune de 1871, l'événement, les hommes et la mémoire, Saint-Étienne, Publications de l'université de Saint-Étienne, 2004, 410 p.

- Dominique Lejeune, La France des débuts de la IIIe République 1870-1896, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 1994, 191 p.

- Jacques Rougerie, La Commune de 1871, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1988.

Claudine Rey, Annie Limoge-Gayat et Sylvie Pépino, Petit dictionnaire des femmes de la Commune de Paris, 1871 : Les Oubliées de l'histoire, Limoges, Le bruit des autres, , 301 p. (ISBN 978-2-35652-085-2)

- Robert Tombs, « Les Communeuses », Sociétés & Représentations, no 6 « Violences », , p. 47-65 (lire en ligne)

Base de données

- Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880), mis en ligne le .