Charles Delescluze

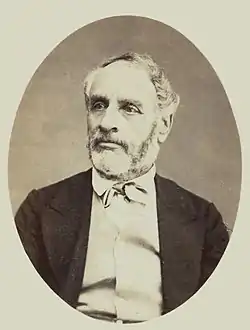

Louis Charles Delescluze [dəleklyz], né le à Dreux et mort le à Paris, est un journaliste français, membre important de la Commune de Paris.

| Charles Delescluze | |

Louis Charles Delescluze. | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | (à 61 ans) 10e arrondissement de Paris, France Mort au combat |

| Nationalité | Français |

| Autres activités | Homme politique, journaliste |

| Médias actuels | |

| Fonction principale | Député à l'Assemblée nationale Délégué civil à la Guerre |

Famille

Louis Charles est fils de Charles Étienne Delescluze et de Marie Reine Victoire Lavenant.

Son père, né à Chauny (Aisne), volontaire national en 1792, participe aux campagnes de la Première République et est nommé sergent. Il s'installe à Dreux en qualité d'agent télégraphiste en 1801 et épouse en 1807 Marie Reine Victoire Lavenant, veuve d'un chirurgien. En 1808, il est nommé commissaire de police de la ville de Dreux et quitte ses fonctions pour partir vivre à Paris en 1832.

Son oncle maternel, Ambroise Louis Lavenant, né le 9 avril 1775 à Lauterbourg (Bas-Rhin), fut aide-de-camp du Général Brune ; ayant fait les campagnes de 1792 à 1809, il est nommé chevalier d'Empire en 1809 et créé baron de Tourkeb le 6 octobre 1810 ; il est mort à Paris le 20 juillet 1864.

Louis Charles a une sœur, Azémia (1808-1876), et un frère, Henri (1819-1879), qui après avoir participé à la Révolution de 1848 en France, puis au supposé complot de Lyon, est condamné en 1851 à dix ans de rétention à Belle-Île-en-Mer ; sa peine est commuée en 1853 à dix ans de bannissement ; après un séjour en Angleterre, il s'exile aux États-Unis où il devient professeur d'université[1].

Biographie

.JPG.webp)

Après avoir étudié le droit à Paris, il devient clerc d'avoué puis journaliste, mais manifeste très tôt un fort penchant pour les idées démocratiques, et joue un rôle éminent dans la révolution de juillet en 1830. Membre de plusieurs sociétés républicaines, discrètes sinon secrètes, Delescluze est poursuivi pour complot républicain et forcé, en 1836, de se réfugier en Belgique, où il aide ses confrères journalistes républicains et publie dans le Journal de Charleroi.

De retour en France en 1840, il s'établit à Valenciennes où il dirige L'Impartial du Nord, dont les articles très démocratiques lui valent un procès, 2 500 francs d'amende et un mois de prison.

Après la révolution de février 1848, il proclame la République à Valenciennes : en retour, le gouvernement provisoire le nomme commissaire de la République pour le département du Nord. Il est battu aux élections à la Constituante en et s'installe à Paris, où il lance le journal La Révolution démocratique et sociale et l'association Solidarité républicaine, qui regroupe radicaux et socialistes (avec Ledru-Rollin et Mathieu de la Drôme). En , il est condamné à 3 000 francs d'amende et un an de prison pour les articles qui dénoncent le général Cavaignac, responsable des massacres de juin 1848. En , il est condamné à 11 000 francs d'amende et trois ans de prison et s'enfuit en Angleterre, où il continue son travail de journaliste. Rentré clandestinement à Paris en 1853, il est arrêté, condamné à quatre ans de prison et dix ans d'interdiction de séjour. Il sera emprisonné successivement à Sainte-Pélagie, Belle-Île, Corte, puis Cayenne.

Il arrive en Guyane le . Là, il est emmené à l'île du Diable, séjour des détenus politiques. Le , il se lie d'amitié avec Alexandre Franconie et devient le précepteur de son fils Gustave Franconie. Il se lie d'amitié avec d'autres détenus, comme l'italien Paolo Tibaldi. Il reste en Guyane jusqu'au mois de novembre 1860, date à laquelle il apprend la nouvelle de « l'amnistie générale et sans conditions des déportés politiques », signée le .

Revenu en France, très affaibli physiquement mais toujours aussi combatif, il s'attelle aussitôt à une nouvelle entreprise : la publication d'un journal radical, Le Réveil, qui affirme les principes de l’Association internationale des travailleurs plus connue sous le nom d’« Internationale ». Le Réveil, un des principaux journaux d'opposition au Second Empire, est suspendu en , après de multiples poursuites, mais reparaît le 7 septembre. Ce journal lui vaudra plusieurs procès et trois condamnations. En 1868, il est également poursuivi, avec d'autres personnalités (Alphonse Peyrat notamment), pour avoir ouvert une souscription publique dans son journal afin d’ériger un monument à la mémoire de Jean-Baptiste Baudin, député de la Deuxième République, mort le , en s’opposant aux côtés des ouvriers au coup d'État de Napoléon III. Delescluze perd à nouveau ce procès et est condamné à six mois de prison et 2 000 francs d’amende, mais la plaidoirie de l'un de ses avocats, Léon Gambetta, dans laquelle il critique le régime du Second Empire et le coup d'État du , est fortement remarquée par le parti républicain qui fait de l'orateur l'un de ses espoirs[2].

Delescluze met par écrit ses souvenirs de déporté (« De Paris à Cayenne, journal d'un transporté », Paris, 1869). Il doit une nouvelle fois, au début de la guerre franco-allemande de 1870 qu'il a dénoncée, se réfugier en Belgique. Revenu en France dès le , après la proclamation de la République, il relance son journal. Élu le maire du 19e arrondissement, il démissionnera le , appelant à « la lutte armée contre les capitulards » (c’est-à-dire le gouvernement de la Défense nationale). Son journal est suspendu en janvier après l'échec de l'insurrection contre le gouvernement.

Le , il est élu par un vote massif à l'Assemblée nationale, où il demande la mise en accusation des membres du gouvernement de la Défense nationale. Le 26 mars, élu membre du Conseil de la Commune par les 11e et 19e arrondissements, il donne sa démission de député. Il est membre de la commission des Relations extérieures, de la Commission exécutive (4 avril) et de celle de la Guerre. Il est membre du Comité de Salut public (9 mai) et délégué civil à la Guerre (11 mai). Lors de l'entrée des Versaillais dans Paris, il en appelle le 24 mai à une guerre des quartiers : « Place au peuple, aux combattants aux bras nus ! ». Le lendemain, 25 mai, désespéré, il ne fera rien pour éviter la mort sur une barricade au Château-d'Eau[3], ne voulant en aucun cas « servir de victime ou de jouet à la réaction victorieuse ». Il est alors secrètement enterré par les Versaillais dans la fosse commune du cimetière de Montmartre, afin d'éviter que sa sépulture ne devienne un lieu mémoriel[4]. Considéré comme en fuite bien que mort, il est condamné à mort par contumace en 1874[5].

Œuvres

- De Paris à Cayenne : Journal d'un transporté, Paris, 1869 ; réédition, Le Chevalier, 1872, 306 p. lire en ligne sur Gallica et www.manioc.org.

Hommages

- La rue Charles-Delescluze lui rend hommage dans le 11e arrondissement de Paris.

- Au musée Carnavalet se trouve un buste en bronze de Charles Delescluze réalisé par Michel Léonard Béguine, commande par la Ville de Paris.

Notes et références

- « Édition critique des carnets de prison et de la correspondance privée d’Henri… », sur sorbonne.fr (consulté le ).

- Pierre Barral, Léon Gambetta : tribun et stratège de la République (1838-1882), Toulouse, Privat, coll. « Histoire », , 314 p. (ISBN 978-2-7089-6889-9, présentation en ligne), p. 17-21.

- "Delescluze, sans armes, la canne à la main, alla se faire tuer après avoir écrit à sa sœur l'admirable lettre restée entre mes mains", écrit Lucien Descaves dans ses Souvenirs d'un ours (1946).

- Pierre Fournier, La Commune n'est pas morte : Les usages politiques du passé de 1871 à nos jours, Libertalia, , p. 30

- Eric Hazan, L'Invention de Paris : Il n'y a pas de pas perdus, Le Seuil, , 464 p. (ISBN 9782021010343, lire en ligne)

Voir aussi

Sources

- Les papiers personnels de Charles Delescluze et de son frère Henri Delescluze sont conservés aux Archives nationales sous la cote 494 AP.Voir la notice dans la Salle des inventaires virtuelle des Archives nationales. Un des carnets tenus par Henri lors de son incarcération à Belle-Île et les lettres échangées avec sa mère et son frère ont été publiés sous forme d’une édition critique numérique par le Centre Jean-Mabillon de l’École des chartes.

Bibliographie

- Charles Prolès, Les Hommes de la révolution de 1871, Delescluze, Paris, 1898.

- Marcel Dessal, Un révolutionnaire jacobin, Charles Delescluze, 1809-1871, Paris, Marcel Rivière, 1952 (thèse).

Notices biographiques

- Jules Clère, Les hommes de la Commune : Biographie complète de tous ses membres, Paris, Libraire-éditeur É. Dentu, , 195 p. (lire en ligne sur Gallica), p. 68-74

- Paul Delion, Les membres de la Commune et du Comité central, Paris, A. Lemerre éditeur, , 446 p. (lire en ligne sur Gallica), p. 67-77

- Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, Coaraze, L'Amourier éditions, coll. « Bio », (1re éd. 1971), 799 p. (ISBN 978-2-36418-060-4, ISSN 2259-6976, présentation en ligne), p. 250-253

- « Notice Delescluze Charles [Louis, Charles] », sur maitron.fr, Le Maitron, dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, Association Les Amis du Maitron (consulté le )

- « Charles Delescluze », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Le fond des choses, 9e épisode de la série d'Henri Guillemin intitulée La Commune de Paris