La Zone (Paris)

Ceinturant Paris sur plus de 30 km, la Zone était une bande de terre située en avant de l'enceinte de Thiers — les anciennes « fortifs[1] » — construite de 1841 à 1844 sous Louis-Philippe afin d'empêcher Paris de tomber aux mains d'armées étrangères comme lors de la bataille de Paris en 1814.

- Les délimitation de la Zone (ainsi que les bois de Boulogne et Vincennes)

Après la défaite de 1870, cette zone non ædificandi (non constructible) est complètement abandonnée par l'armée et le plus grand bidonville de France va s'y développer. Il ne disparaîtra progressivement qu'à partir de 1956 lors de la création du boulevard périphérique de Paris, construit en grande partie sur la Zone.

Historique

-_la_muraille%252C_le_foss%C3%A9%252C_le_talus_de_d%C3%A9fense%252C_et_des_petits_zonards_faisant_pa%C3%AEtre_leurs_ch%C3%A8vres.jpeg.webp)

Dès 1844, Paris est entouré de fortifications — l'enceinte de Thiers — au-delà desquelles s'étend une bande de terre située en avant des bastions : la zone de tir de canon que l'on appelle déjà « la Zone »[2].

Constituée d'un fossé, d'une escarpe et d'une contrescarpe, ainsi que d'un glacis militaire, cette bande de terre mesurait de 200 à 400 mètres de large selon les endroits et ceinturait Paris sur plus de 30 km. Il était interdit d'y construire quoi que ce soit car elle était désignée dans les règlements d'urbanisme de Paris sous l'appellation de zone non ædificandi (non constructible)[3]. Même les arbres y étaient abattus afin de dégager la vue aux défenseurs.

L'enceinte devient obsolète dès la fin du XIXe siècle du fait de l'augmentation de la portée de l'artillerie ennemie, en particulier celle de l'armée prussienne lors du siège de Paris en 1871 et son démantèlement est envisagé dès 1882[4].

Dès l'abandon de son rôle militaire en 1871 (et donc bien avant sa démolition, de 1919 à 1929), une population pauvre, à laquelle on donnera tout d'abord le nom de « zoniers » (une expression qui n'est pas restée dans le vocabulaire commun mais qui a dérivé[5], au fil des années, vers « zonards », avec une connotation plus négative), commença à s'installer sur ces terrains en y construisant des cabanes en tout genre[2].

Ces nouveaux arrivants étaient essentiellement des ouvriers parisiens chassés par les transformations de Paris sous le Second Empire, la spéculation immobilière et les grands travaux du baron Haussmann, mais on y côtoyait également des paysans chassés par l'exode rural et transformés en prolétariat urbain.

La Zone compte vite jusqu'à 30 000 habitants et le site inquiète la bourgeoisie parisienne de l'époque[3], qui l'associe au mythe des bas-fonds parisiens[6].

Les fortifications de Paris sont déclassées par une loi du et sont progressivement détruites jusqu’en 1929[7]. Leur emplacement fait d’abord place à des terrains vagues qui sont progressivement réhabilités par la construction de logements sociaux en brique rouge (les habitations à bon marché ou HBM), d’équipements sportifs et de parcs (par exemple le stade Jean-Bouin et la piscine Molitor), de lieux d'exposition (par exemple le parc des expositions de la porte de Versailles et le musée des Colonies), voire d'immeubles de luxe comme les immeubles Walter dans le 16e arrondissement. Néanmoins, de nombreux habitants, organisés en une « ligue des zoniers », refusent l’expulsion, font valoir un statut de petits propriétaires et souhaitent être indemnisés pour la perte de leur modeste logement[6].

Initialement, cette immense réserve foncière avait suscité des projets d'ensemble qui ne virent cependant pas le jour. Adolphe Alphand propose ainsi d'édifier une ceinture verte autour de Paris, avec des jardins, des hôtels et des casinos, idée que l'écrivain Nicolas Chaudun décrit comme « une vraie panoplie balnéaire qui eût été fantastique ». Portés par les idées hygiénistes en vogue à l'époque, d'autres architectes souhaitent édifier des habitations entourées de jardins, comme Eugène Hénard et ses immeubles à redans ou Auguste Perret et ses maisons-tours allant de 150 à 200 mètres[8], chacune étant reliée aux autres par un pont. Cependant, la lenteur des destructions met un terme à ces différents projets, et on retient l'idée moins ambitieuse de logements sociaux, une « ceinture rouge » de 40 000 HBM qui s'effectue par tranches et non de manière homogène et globale, aucun grand architecte n'ayant souhaité répondre à l'appel d'offres lancé[9] - [10].

Un décret sur la zone de servitude militaire du prévoit le rattachement à Paris des territoires de l'ancienne zone non ædificandi[11]. Cette annexion est réalisée en trois étapes : secteurs de Boulogne, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Vanves, Montrouge et Gentilly en 1925 (décrets du )[12], secteur d'Ivry-sur-Seine, de Neuilly-sur-Seine, du Kremlin-Bicêtre, de Charenton-le-Pont et de Saint-Mandé en 1929 (décrets du ) et secteurs de Levallois-Perret[13], Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet et Montreuil en 1930 (décrets du )[14].

Entre les deux guerres mondiales, la Zone a compté jusqu'à 42 000 habitants et en 1939, la plupart des terrains de l'ancienne enceinte sont encore en jachère[5]. Après la Seconde Guerre mondiale, la démocratisation de l'automobile amène à réfléchir à la construction d'une nouvelle ceinture, cette fois-ci dédiée aux véhicules[9] : à partir de 1956 et jusqu'au milieu des années 1970[2], la création du boulevard périphérique de Paris, construit au-delà de l'emprise proprement dite de l'enceinte de Thiers et en grande partie sur la Zone, amorce le déclin de cette dernière et continue de matérialiser la séparation entre Paris et sa banlieue.

Galerie

.jpeg.webp) La Zone d'Ivry (1913).

La Zone d'Ivry (1913)..jpeg.webp) Zoniers d'Ivry (1913).

Zoniers d'Ivry (1913)..jpeg.webp) Les enfants de la Zone (Ivry-sur-Seine, 1913).

Les enfants de la Zone (Ivry-sur-Seine, 1913). Plan de Paris indiquant la « zone unique des servitudes dans laquelle on ne pourra plus bâtir » (1868).

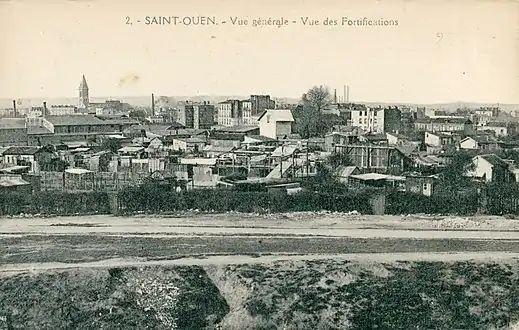

Plan de Paris indiquant la « zone unique des servitudes dans laquelle on ne pourra plus bâtir » (1868). La Zone et Saint-Ouen.

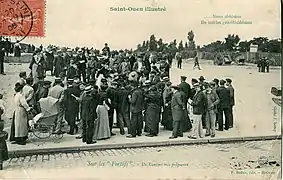

La Zone et Saint-Ouen. À Saint-Ouen, un concert dans la Zone, au début du XXe siècle.

À Saint-Ouen, un concert dans la Zone, au début du XXe siècle. La Zone entre les portes de Saint-Ouen et de Clignancourt (Paris 18e). Autochrome réalisé par Auguste Léon (1929).

La Zone entre les portes de Saint-Ouen et de Clignancourt (Paris 18e). Autochrome réalisé par Auguste Léon (1929)..PNG.webp) La Zone, dessin au crayon Conté de Georges Seurat (1883).

La Zone, dessin au crayon Conté de Georges Seurat (1883).

Dans la littérature, la poésie et la chanson

En 1932, Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit, dit de la Zone des années 1920 :

« […] cette espèce de village qui n'arrive jamais à se dégager tout à fait de la boue, coincé dans les ordures et bordé de sentiers où les petites filles trop éveillées et morveuses, le long des palissades, fuient l'école pour attraper d'un satyre à l'autre vingt sous, des frites et la blennorragie[15]. »

En 1933, Marguerite Boulc'h, dite Fréhel, ajoute à son répertoire une chanson intitulée La Zone (Hely - Jekeyll) (Juillet. Orch. M. Chobillon. Salabert n°3344 Matrice SS 1594 A. 3'09)

« Sur la zone,

Mieux que sur un trône,

On est plus heureux que des rois !

On applique

La vraie République,

Vivant sans contraintes et sans lois…

Y’a pas d’ riches

Et tout l’ monde a sa niche,

Et son petit jardin tout pareil,

Ses trois pots d’ géranium et sa part de soleil…

Sur la zone !

[…][16]. »

En 1933, Maurice Aubret écrit les paroles de la chanson Entre Saint-Ouen et Clignancourt pour la Môme Moineau[17], reprise en 1936 par Édith Piaf qui l'interprète avec des paroles différentes[18] :

« Entre Saint-Ouen et Clignancourt,

De temps en temps faut qu'j'fasse un tour

Sur la zone.

Je r'trouve alors tout mon passé,

Le ciel si doux, les durs pavés,

L'herbe jaune

Et, pataugeant dans les ruisseaux,

Des bandes de gosses moitié poulbots,

Moitié faunes,

L'odeur de frites et de lilas.

En frissonnant je r'trouve tout ça

Sur la zone.

[...] »

En 1934, Georges Duhamel, dans Vue de la Terre promise, décrit la Zone de 1900 :

« Et quand on approchait des portes, quand on commençait d'entendre parler, rire et chanter Paris, alors éclatait la Zone, le grand camp de la misère qui, de partout, investit la ville illustre et magnifique[19]. »

En 1972, Georges Brassens, dans sa chanson La Princesse et le Croque-notes, évoque la Zone telle qu'elle subsistait encore dans les années 1940 (lors de son arrivée à Paris et de son installation non loin de la porte de Vanves) et 1950 (lors de ses années de vache maigre puis de ses débuts dans la chanson) :

« Jadis, au lieu du jardin que voici,

C'était la Zone et tout ce qui s'ensuit :

Des masures, des taudis insolites,

Des ruines pas romaines pour un sou.

Quant à la faune habitant là-dessous,

C'était la fine fleur, c'était l'élite.

La fine fleur, l'élite du pavé :

Des besogneux, des gueux, des réprouvés,

Des mendiants rivalisant de tares,

Des chevaux de retour, des propre(s)-à-rien

[…][20]. »

En 1995, Jean Rolin, dans Zones, décrit « les nouveaux sites du dénuement » des années 1990, regroupant certaines parties de la Zone originelle et des lieux en perte de vitesse, comme les Batignolles, Pigalle, Meudon ou Garges-lès-Gonesse[21] - [22] :

« […] Assis sur les premières marches du monumental escalier de l'Arche, adossé à son pilier sud (ou plutôt à une infime partie de ce pilier), bien calé dans le marbre et saturé de blanc étincelant, exposé au soleil et rafraîchi par le vent, je regarde sur l'esplanade des mères de famille de diverses couleurs pousser dans des landaus trop lourds, à grandes roues, des kyrielles d'enfants promis à un avenir incertain, et dans le ciel des nuages se hâter d'un bord à l'autre de mon champ de vision (en gros de la tour Bull à la tour Worms), et pour la première fois au cours de ce voyage circulaire, qui se mord la queue - ce voyage sans destination - je me sens aussi bien, aussi lointain, aussi absent, aussi soulagé de mon bât que je pourrais l'être à Kowloon, par exemple, contemplant depuis l'embarcadère du Star Ferry les tours de Central District[23]. »

Au cinéma

- 1928 : La Zone, court métrage documentaire réalisé par Georges Lacombe.

Notes et références

- C'est-à-dire de la « zone militaire fortifiée » selon la terminologie officielle de l'époque. Soit une muraille coupée de portes de 32 km de circonférence et ponctuée de 94 bastions militaires.

- La Zone, sur Musee-hlm.fr, le musée virtuel du logement social.

- [PDF] « La Zone et les fortifs », Ville de Malakoff.

- "La Zone", les bidonvilles des faubourgs de Paris au cœur d'une expo photo, 16 novembre 2018, sur Francetvinfo.fr.

- Philippe Serieys, « La Zone, le Paris des fortifs et des chiffonniers en 1928 », sur gpmetropole.fr, (consulté le ).

- Journal officiel de la République française, 20 avril 1919, p. 4146 [lire en ligne].

- L'abécédaire de l'immeuble parisien des années 1950 : R comme… redents, Simon Texier, 4 nobembre 2010, sur lemoniteur.fr.

- Bruno D. Cot, « Paris. Les projets fous… auxquels vous avez échappé », cahier central publié dans L'Express, semaine du 29 mars 2013, p. XV.

- « Les pires projets architecturaux qu'a évité Paris », pariszigzag.fr, consulté le 28 décembre 2018.

- Journal officiel de la République française, 24 mars 1925, p. 3447 [lire en ligne].

- Journal officiel de la République française, 5 avril 1925, p. 3447 [lire en ligne].

- Journal officiel de la République française, 19 avril 1929, p. 4564 [lire en ligne].

- Journal officiel de la République française, 1er août 1930, p. 8860 [lire en ligne].

- Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Romans, tome I, Paris, Éditions Gallimard, coll. « La Pléiade », , 1582 p. (ISBN 2-07-011000-1), p. 333.

- Fréhel » la zone « orchestre M.Chobillon.disque 78 tours Salabert 3344 en Juillet 1933 , sur le site : https://www.youtube.com/watch?v=jWegXanUNHc&ab_channel=lysgauty1collectiondisquesDavidSilvestre

- « Partition "Entre Saint-Ouen et Clignancourt" », sur musee.sacem.fr (consulté le )

- RédacBis, « Des faubourgs à Bobino, deux versions de la chanson : « Entre Saint-Ouen et Clignancourt » », sur CinéThinkTank, (consulté le )

- Vue de la Terre promise, Georges Duhamel, au Mercure de France, 1934, p. 44-45.

- La Princesse et le Croque-note interprétée en 1978 par son auteur, sur le site INA Chansons : https://www.youtube.com/watch?v=YOEE6HRjyeo

- Antoine de Gaudemar, « Rolin sans quartier. Le journal de voyage de Jean Rolin dans Paris et sa périphérie dessine les contours inquiétants de la misère du monde. Jean Rolin, Zones, Gallimard, 195 pp., 90F. », sur liberation.fr, (consulté le ).

- Jean-Pierre Tison, « Jean Rolin au hasard des rues », sur lexpress.fr, (consulté le ).

- Jean Rolin, Zones, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », (1re éd. 1995), 175 p. (ISBN 2-07-040165-0, BNF 35858459), p. 32.

Voir aussi

Source

- Guy Le Hallé, Les Fortifications de Paris, éditions Horvath.

- Éric Vernhes, Au bord de Paris, documentaire, 20 min, 1996.

- Jean-Louis Cohen et André Lortie (dir.), Des fortifs au périf, éditions du Pavillon de l’Arsenal, 2021 (ISBN 978-2-35487-056-0).

Articles connexes

Liens externes

- La Zone, sur Musee-hlm.fr, le musée virtuel du logement social.