Palais Bourbon

Le palais Bourbon[N 1] est le nom communément donné au bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale française, situé sur le quai d'Orsay (l'hôtel du ministre des Affaires étrangères est mitoyen, mais les deux ensembles architecturaux ne communiquent pas), dans le 7e arrondissement de Paris, dans l’enfilade du pont de la Concorde et de la place de la Concorde. Il est gardé par le 2e régiment d'infanterie de la Garde républicaine.

| Destination initiale |

Hôtel particulier de Louise Françoise de Bourbon |

|---|---|

| Destination actuelle | |

| Style | |

| Architecte | |

| Construction | |

| Occupant | |

| Propriétaire | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

| Coordonnées |

48° 51′ 43″ N, 2° 19′ 07″ E |

|---|

Ce site est desservi par les stations de métro Assemblée nationale, Concorde et Invalides.

Histoire

Aménagement d'une demeure princière

[...] Le cardinal Louis de Bourbon-Vendôme (1493-1557) est nommé évêque de Tréguier vers 1537 et c'est peut-être à cette époque qu'il fit bâtir à Paris l'Hôtel dit « de Bourbon » où il devait mourir, auprès du Louvre...

Le palais Bourbon a été construit sur commande de Louise-Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes, fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui avait épousé Louis III de Bourbon-Condé, duc de Bourbon et 6e prince de Condé.

Le palais Bourbon et l'hôtel de Lassay (résidence actuelle du président de l'Assemblée nationale), furent édifiés simultanément, de 1722 à 1728, sur des terrains acquis par la duchesse de Bourbon en 1720 et dont elle céda une partie à son amant, le marquis de Lassay. Quatre architectes se succédèrent : Giardini, Pierre Cailleteau dit Lassurance, tous deux prématurément décédés, puis Jean Aubert et Jacques V Gabriel qui termina les travaux en 1728. Le même parti architectural, dit « à l'italienne » caractérisait les deux bâtiments : construction de plain-pied entre cour et jardin. Le Palais achevé en 1728, qui rappelait par son style le Grand Trianon, fut considéré au XVIIIe siècle comme « le plus grand ornement de la ville après les maisons royales ».

Après la mort de la duchesse, le palais fut acquis par Louis XV, qui le céda en 1764 au prince de Condé. Celui-ci confia à Le Carpentier puis à Bellisard de vastes travaux d'agrandissement : la cour d'honneur fut entourée de bâtiments prolongés à l'ouest jusqu'à l'Hôtel de Lassay qui avait été racheté en 1768 aux héritiers du marquis.

Les Petits Appartements adossés aux remises et écuries furent construits en 1771 et 1772 pour Louise-Adélaïde, l'une des filles du prince de Condé. De ceux-ci, Mme d'Oberkirch, après la visite qu'elle fit en 1784, a écrit : « C'est un bijou, M. le Prince de Condé en a fait le plus joli colifichet du monde ». Le palais a alors la forme d’un vaste palais dans le style du Grand Trianon à Versailles et proche de l’hôtel de Lassay, construit simultanément et auquel il va bientôt être rattaché par une galerie.

Le palais demeura la propriété des princes de Condé, ducs de Bourbon jusqu'à la Révolution française. Sous la Restauration, le prince de Condé voulut récupérer son bien. Il reprit possession de l'Hôtel de Lassay, mais fut obligé de louer le Palais transformé en hémicycle à la Chambre des députés « par un bail de 3 ans ». L’État devint définitivement propriétaire du Palais Bourbon en 1827 et de l'Hôtel de Lassay en 1843.

Galerie

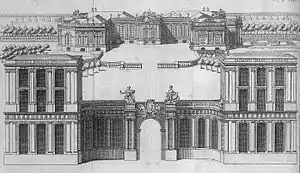

La façade nord initiale du palais, à l’époque de la duchesse de Bourbon.

La façade nord initiale du palais, à l’époque de la duchesse de Bourbon. Plan du palais Bourbon (1730).

Plan du palais Bourbon (1730). Le palais Bourbon vers 1730.

Le palais Bourbon vers 1730. Le palais Bourbon et l'hôtel de Lassay, sur le plan de Turgot (1739).

Le palais Bourbon et l'hôtel de Lassay, sur le plan de Turgot (1739). Façade septentrionale du palais Bourbon (1752).

Façade septentrionale du palais Bourbon (1752). Façade méridionale du palais Bourbon (1752).

Façade méridionale du palais Bourbon (1752). Le Palais Bourbon au XVIIIe siècle.

Le Palais Bourbon au XVIIIe siècle.

Un bien national

Louis V Joseph de Bourbon-Condé ayant émigré après le , le palais Bourbon fut confisqué en 1791 et déclaré bien national. Il abrita quelques mois une prison (« Maison de la Révolution »)[1] puis, en 1794, la future École polytechnique avant d’être affecté au Conseil des Cinq-Cents par décret du .

Aménagement du siège de la chambre basse

Les travaux d'aménagement d'une salle des séances durèrent jusque 1798. Les Cinq-Cents ne s'y installèrent que le . Le palais Bourbon fut dès lors affecté à la chambre basse du parlement sous les différents régimes : Conseil des Cinq-Cents, Corps législatif, Chambre des députés, Assemblée nationale.

Un hémicycle est alors aménagé par les architectes Jacques-Pierre Gisors et Étienne-Chérubin Leconte : de cette première salle des séances il ne reste aujourd’hui que le « perchoir[N 2] » et la « tribune ». En 1809, l'hôtel de Lassay et le palais sont reliés par une galerie en bois transformée en galerie des fêtes en 1848[N 3]. À la Restauration, le palais ainsi que l’hôtel de Lassay sont officiellement restitués au prince de Condé, mais celui-ci est forcé de louer par un « bail de 3 ans » le palais à la Chambre des députés, avant que l’État n’en devienne définitivement propriétaire en 1827.

C’est entre 1827 et 1832 que le palais prend, dans son organisation intérieure, sa physionomie actuelle sous la direction de l’architecte Jules de Joly. Ces travaux comprennent alors : l’édification d’un nouvel hémicycle (conservé jusqu’à nos jours, quoiqu’ayant subi plusieurs modifications pour supporter les variations du nombre de députés au gré des différentes constitutions), l’avancement de la façade sud (côté cour) qui a permis de créer trois salons et l’édification de la bibliothèque, accolée à l’aile Est et décorée par le peintre Eugène Delacroix. Du bâtiment originel subsistent dans l'hémicycle un certain nombre d'éléments : notamment le fauteuil du président de la chambre (dessiné par Jacques-Louis David pour le frère de l’empereur, Lucien Bonaparte)[2] et le bas relief L’Histoire et la renommée, par François-Frédéric Lemot.

Extérieur de la salle de carton de 1848.

Extérieur de la salle de carton de 1848. Ouverture de l'Assemblée constituante le 4 mai 1848 (Ch. Fichot et Jules Gaildreau).

Ouverture de l'Assemblée constituante le 4 mai 1848 (Ch. Fichot et Jules Gaildreau). Le palais Bourbon vers 1860 (Édouard Baldus - photographe).

Le palais Bourbon vers 1860 (Édouard Baldus - photographe).

De 1848 à 1851, l'assemblée de la Deuxième République, comportant 900 constituants puis 750 députés, s'installe dans la « salle de carton », un bâtiment provisoire rectangulaire construit dans la cour d'honneur. Cette salle est envahie durant la manifestation du 15 mai 1848. Le coup d'État du 2 décembre 1851 entraîne la réduction du nombre de députés à 261 dans le Corps législatif du Second Empire, et donc leur retour dans l'hémicycle et la destruction de la salle de carton[3].

Le bâtiment n’a pas subi de modifications majeures depuis lors, seulement des rajouts :

- redevenu une propriété de l’État en 1843, l’hôtel de Lassay est alors alloué au président de la chambre basse et relié au palais par une grande salle des fêtes.

- au XXe siècle, les combles ont été aménagés pour gagner de nouveaux espaces de travail, tandis qu’une usine électrique, des parcs de stationnement souterrains et une régie audiovisuelle ont été installés.

- la mise en place d’une « cité Assemblée nationale » qui couvre aujourd’hui une surface au sol de 124 000 m2 pour près de 9 500 locaux, elle comprend, outre le palais Bourbon, trois immeubles réservés aux bureaux des députés et de leurs collaborateurs (l'immeuble Jacques Chaban-Delmas, bâtiment de 8 étages et 5 niveaux en sous-sol relié au palais par un passage souterrain et construit en 1974, au 101 rue de l’Université, un autre boulevard Saint-Germain, acquis en 1986, et un dernier, acheté en 2002, rue Aristide-Briand). Ces immeubles abritent les bureaux-chambres de la majeure partie des députés, une grande salle de conférence, des salles de réunions, un restaurant, etc.

- La bannière tricolore est montée derrière le « perchoir » sur une hampe d'or à fer de lance (militaire) fixée au mur, en contrebas du bas-relief La France répandant son influence sur les Sciences, les Arts, le Commerce et l’Agriculture, œuvre de Jean-Baptiste Roman. Le premier drapeau à être installé était bordé d'une frange dorée et ornée en sa bande blanche centrale d'une marque spécifique : les lettres RF (acronyme de République française) entourées d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier[4]. Le , le président de l'Assemblée, Jean-Louis Debré, fait installer un drapeau européen dans l'hémicycle pour la première fois dans l'histoire parlementaire française[5] - [6]. Son successeur, Bernard Accoyer, le fait installer sur la même hampe que le drapeau français, c'est-à-dire à une hauteur équivalente par rapport à l'étendard national[7]. Bernard Accoyer avait pourtant déclaré au lendemain de son élection que le drapeau national devait prévaloir[5]. Sa présence est dénoncée en 2017 par les députés de La France insoumise. Leur amendement visant à obtenir son retrait est repoussé. Quelques jours plus tard, la France devient le 17e État à reconnaître le drapeau européen en se joignant à la déclaration no 52 dans une lettre adressée par le président français Emmanuel Macron au président du Conseil européen Donald Tusk[8].

L’hémicycle

L’hémicycle est surélevé, à l’inverse du palais : ainsi, pendant la crue de la Seine de 1910, la salle n’est pas inondée et les députés continuent à siéger[2]. Il est bordé côté cour d'honneur par les salons Pujol (décoré en trompe-l'œil, ses peintures teintées en grisaille représentent les capitulaires de Charlemagne, la loi salique et Louis-Philippe prêtant serment à la Charte constitutionnelle du 14 août 1830[9]), Delacroix et Casimir-Périer.

L’hémicycle comporte des sièges de velours rouge. 64 sièges sont décorés d'une plaque commémorative d'un parlementaire illustre ayant siégé à cette place. En , les députées élus en 1945 Marie-Claude Vaillant-Couturier, Marie-Madeleine Dienesch et Rachel Lempereur sont les premières femmes à avoir cet honneur initialement réservé aux 46 députés morts pour la France, puis, depuis 1994, les anciens présidents de la République, Premiers ministres et présidents du Conseil[10]).

Les Assemblées y ayant siégé

Le palais Bourbon a accueilli, à partir de 1798, toutes les chambres basses des parlements français, à l’exception d’une courte période de 1871 à 1879 (période pendant laquelle elle siège à la salle de l’aile du Midi du château de Versailles, à la suite de l’insurrection de la Commune de Paris) puis après la fuite du gouvernement et du Parlement à Bordeaux puis à Vichy durant la Seconde Guerre mondiale en 1940 :

- Conseil des Cinq-Cents (Constitution de l'an III, 1795-1799), à compter du , date de l'inauguration de l'hémicycle[11] (auparavant, de 1795 à 1798, en attendant la construction de la salle des séances, le conseil a siégé dans la salle du Manège, aux Tuileries[12]).

- Corps législatif (Consulat et Premier Empire, 1799-1814)

- Chambre des députés des départements (Restauration, 1814-1815)

- Chambre des représentants (Cent-Jours, juin-)

- Chambre des députés des départements (Restauration, 1815-1830)

- Chambre des députés (Monarchie de Juillet, 1830-1848)

- Assemblée nationale (Deuxième République, 1848-1851)

- Corps législatif (Second Empire, 1852-1870)

- Chambre des députés (Troisième République, 1879-1940)

- Assemblée nationale (Quatrième et Cinquième Républiques, depuis 1946).

La symbolique du décor

_(P_1971_0299_0026).tif.jpg.webp)

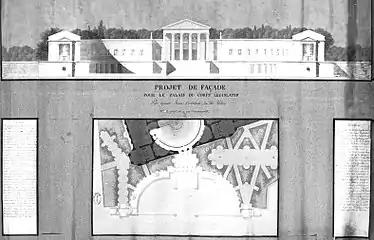

C’est sous Napoléon Ier que l'on décide de dissimuler la salle des séances ajoutée au palais Bourbon pour accueillir le Conseil des Cinq-Cents puis le Corps législatif et répondre symétriquement au Temple de la Gloire par un nouveau péristyle. Plusieurs projets sont proposés dont celui de Jacques-Pierre Gisors et Étienne-Chérubin Leconte mais ce sont les plans de l’architecte Bernard Poyet qui sont retenus[13]. Celui-ci fait modifier entre 1806 et 1810 la façade septentrionale, élevant douze colonnes sous fronton triangulaire sur le mode d'un temple de style grec antique dédié aux Lois, le tout destiné à faire le pendant du temple de la Raison sur la rive droite, dédié aux Armées, voulu dans le même temps par l'Empereur et qui allait devenir ensuite l'église de la Madeleine. Il s'agit aussi de surélever la façade afin de la voir de loin, le « bombement » du pont de la Concorde risquant de cacher le bas du palais. Il faut enfin noter que si la façade est perpendiculaire au pont, le corps de bâtiment du palais situé derrière est en réalité décalé, gardant les angles de l'édifice originel de la duchesse de Bourbon.

L’imposant fronton triangulaire allégorique est sculpté à l’origine par Antoine Chaudet et représente Napoléon Ier à cheval offrant au Corps législatif les drapeaux conquis à Austerlitz. Au retour des Bourbons sur le trône, les bas-reliefs sont martelés et remplacés par une scène magnifiant la Charte constitutionnelle octroyée aux Français par Louis XVIII, scène sculptée par Évariste Fragonard. À son tour, la monarchie de Juillet remplacera ce fronton par l’actuel : la France, drapée à l’antique, debout devant son trône, accompagnée de la Force et de la Justice, appelant l’élite à la confection des lois, œuvre de Jean-Pierre Cortot.

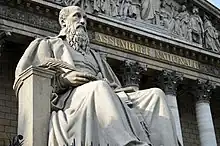

Les quatre statues au pied de l’escalier sont celles de quatre grands commis de l’État symbolisant les fonctions du législateur et l’organisation de l’administration :

- Maximilien de Sully (le réformateur, par Pierre-Nicolas Beauvallet)

- Jean-Baptiste Colbert (l’organisateur de l’économie, par Jacques-Edme Dumont)

- Henri François d'Aguesseau (l’unificateur du droit et de la jurisprudence, par Jean Joseph Foucou)

- Michel de L'Hospital (le conciliateur, par Louis Pierre Deseine)

La colonnade est restaurée lors des grands travaux du bicentenaire de la Révolution française en 1989, et à cette occasion les quatre statues sont remplacées par des moulages.

La symbolique du fronton est également héritée de la mythologie gréco-romaine : l’escalier est flanqué de part et d’autre par deux statues, une d’Athéna (déesse de la sagesse associée à la démocratie athénienne, par Philippe-Laurent Roland et pris sur le modèle de la Giustiniani Minerva du temple de Minerve Medica conservée au musée du Vatican) et une de Thémis (titanide symbolisant la justice, portant dans sa main gauche une balance, par Jean-Antoine Houdon). À cela il faut ajouter les deux bas-reliefs qui ornent chaque côté de la façade, commandés en 1837, qui représentent à droite Prométhée animant les Arts (architecture, sculpture, peinture, musique et poésie) par François Rude et à gauche l’Instruction publique (Minerve ou Athéna enseignant l’alphabet à de jeunes enfants, entourée des neuf muses et des représentants de l’enseignement religieux) par James Pradier.

Galerie

Un autre projet de Jacques-Pierre Gisors pour la façade septentrionale du palais Bourbon (1803).

Un autre projet de Jacques-Pierre Gisors pour la façade septentrionale du palais Bourbon (1803). Façade nord, sur la Seine, depuis le quai des Tuileries

Façade nord, sur la Seine, depuis le quai des Tuileries Illumination de la façade nord lors de la Présidence française de l'Union européenne (2008).

Illumination de la façade nord lors de la Présidence française de l'Union européenne (2008). Façade nord de nuit

Façade nord de nuit Façade nord, de nuit, depuis le pont de la Concorde

Façade nord, de nuit, depuis le pont de la Concorde L'entrée méridionale du palais Bourbon (2011).

L'entrée méridionale du palais Bourbon (2011). La place du Palais-Bourbon (2011).

La place du Palais-Bourbon (2011). L'hémicycle de l'Assemblée nationale (2019).

L'hémicycle de l'Assemblée nationale (2019). La verrière de l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

La verrière de l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Guerre franco-prussienne et chute du Second Empire

Dans le contexte de la guerre franco-prussienne, lorsque la défaite de Napoléon III à Sedan est connue, la foule se presse autour du palais Bourbon afin de faire pression sur les députés réunis à l'intérieur pour que la République soit proclamée. Présent, l'écrivain Edmond de Goncourt décrit ce qu'il voit le , par un dimanche ensoleillé : « Des acclamations, des cris, des chapeaux se lèvent en l'air ; des gens escaladant le piédestal des statues, se groupant sous la figure de Minerve ; un homme en blouse fumant tranquillement sa pipe sur les genoux du chancelier de L'Hospital ; des groupes de femmes accrochées à la grille qui fait face au pont de la Concorde ». Le comte de Palikao a réuni quatre bataillons pour protéger le Corps législatif mais les soldats sympathisent bientôt avec la foule, qui entonne, dans les rues alentour, « Vive la République ! ». L'après-midi, des manifestants réunissent à s'inviter dans les tribunes, répondant « Pas de rhétorique ! Pas de trahison ! » à Gambetta, qui appelle au calme. Vers 15 heures, la foule réussit à envahir le palais, la troupe se retire, donnant lieu à une cohue empêchant de procéder à un vote. Gambetta choisit alors de proclamer à la tribune la déchéance de l'empereur. Toujours sous la pression populaire, les députés républicains gagnent l'hôtel de ville, où ils constituent le gouvernement de la Défense nationale[14].

L'attentat anarchiste du 9 décembre 1893

Le , vers 16h, l'anarchiste Auguste Vaillant lance une bombe de forte puissance dans l'hémicycle, son objectif est de venger la mort de l'anarchiste Ravachol (qui avait été condamné à mort et exécuté le après avoir mené une série d'attentats), ainsi que de dénoncer la répression menée par le gouvernement de Jean Casimir-Perier contre les militants anarchistes.

Un article du Figaro daté du décrit l'attentat :

« La bombe a été lancée de la seconde tribune publique située à la droite du président de la Chambre, au deuxième étage, et a éclaté à la hauteur de la galerie du dessous, emportant dans un immense tourbillon tout ce qu'elle rencontrait devant elle. Plusieurs députés ont été renversés ; l'abbé Lemire est projeté sur le sol, il est atteint par un projectile derrière la tête et reçoit une blessure profonde. D'autres députés sont blessés : MM. de Lanjuinais, Leffet, le baron Gérard, Sazenove de Pradine, de Montalembert, Charpentier, de Tréveneue. On les entoure, on les emporte dans les bureaux pour leur donner les premiers soins. M. Ch. Dupuy, au fauteuil, a eu le cuir chevelu déchiré par un clou. »

La bombe est remplie de clous, de morceaux de zinc et de plomb, et fait 50 blessés, on ne déplore aucun mort.

Cet attentat aura eu trois conséquences. Tout d'abord, Vaillant est condamné à mort et guillotiné le (le président Sadi Carnot ayant décidé de ne pas le gracier). Ensuite, cette série d'attentats engendre l'adoption des Lois scélérates visant à réprimer les mouvements anarchistes. Enfin, à cause de l'adoption de ces lois, le président de la République Sadi Carnot est assassiné à Lyon le 25 juin par Caserio, un autre anarchiste.

Crise du 6 février 1934

Le une manifestation antiparlementaire est organisée devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d'anciens combattants et des ligues d’extrême droite pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l'affaire Stavisky. La manifestation tourne à l'émeute sur la place de la Concorde, faisant plusieurs morts. La crise provoque dès le lendemain la chute du second gouvernement Daladier et exerce une influence profonde et durable sur la vie politique française.

Une scène du film antimaçonnique et antiparlementariste Forces occultes (1943) figure la manifestation vue depuis le palais Bourbon. Une autre, au début du moyen-métrage, est tournée dans l'hémicycle.

Le palais Bourbon pendant l'Occupation

En juin 1940, les troupes allemandes investissent le palais déserté (les parlementaires sont alors réfugiés à Bordeaux). Les bâtiments offrant de nombreux bureaux vides et un quadrilatère assez facile à protéger, une partie de l'administration du Gross Paris, dans un Paris sous occupation allemande, y est installée, ainsi qu'une partie de l'état-major de la Luftwaffe et du service à la question juive[15].

Durant cette période, l'hémicycle est utilisé dix-sept fois par les Allemands, principalement pour des discours dont trois discours de Hitler radiodiffusés (son buste est alors posé sur la tribune) le 19 juillet 1940 (discours devant le Reichstag), le et le 10 décembre 1940. Il sert également une fois pour une projection de cinéma pour les officiers supérieurs allemands[15].

En septembre 1942, il sert de décor au film de propagande anti franc-maçonnerie Forces occultes de Paul Riche[15].

Du 4 au , dans la Galerie des fêtes, reliant le Palais-Bourbon à l'hôtel de Lassay, se tient un des trois procès publics à Paris contre des résistants. Sept jeunes résistants communistes (Tony Bloncourt, Roger Hanlet, Pierre Milan, Roger Peltier, Christian Rizo, Acher Semahya et Fernand Zalkinow) y sont condamnés et sont exécutés 3 jours plus tard, le , au mont Valérien. Une plaque dans les jardins du palais rappelle leur souvenir[15] - [16].

Le , Philippe de Gaulle, âgé de 23 ans, est chargé de porter l'ordre de reddition à la garnison allemande qui occupait encore le Palais Bourbon[16].

Il faut attendre 1999 pour que le président de l'Assemblée nationale d'alors, Laurent Fabius, ordonne une enquête afin d'étudier l'histoire du palais pendant la guerre[16].

Après guerre

En 1947, la garde républicaine intervient au palais Bourbon pour maintenir l’ordre pour la seule fois de son histoire, alors que le député communiste Raoul Calas lance un appel à l’insurrection[2].

Le bâtiment voit ses toitures et sa façade protégée au titre des monuments historiques par deux inscriptions, l'une en 1935 et l'autre en 1959. L'édifice fait également partie des biens protégés au titre du secteur sauvegardé du 7e arrondissement de Paris[17].

Fait exceptionnel, une manifestation de policiers se déroule le devant l'Assemblée, place du Palais-Bourbon, afin de défendre leurs intérêts professionnels. Des invectives anti-parlementaires sont lancées, alors que la IVe République touche à sa fin et que certaines personnalités politiques doutent de plus en plus de la fidélité des forces de l'ordre au régime. La réception de représentants des manifestants par les autorités de l'Assemblée nationale met fin au mouvement ; leurs revendications syndicales seront satisfaites. Le de la même année, la cour du palais est envahie par une centaine de manifestants, dans le contexte de la crise de mai 1958. En revanche, dix ans plus tard, et même si une manifestation visa le palais, celui-ci est correctement protégé par la police ; l'affaiblissement du pouvoir parlementaire au profit du pouvoir présidentiel n'en faisait de toute façon plus une cible prioritaire pour les protestataires[18].

Le , Michel Crépeau, député de Charente-Maritime, est victime d’un arrêt cardiaque en pleine séance parlementaire des questions au gouvernement, peu après avoir posé une question à Dominique Strauss-Kahn qui était en train de lui répondre[19]. Philippe Douste-Blazy, cardiologue de profession et présent en séance, le réanime, mais il meurt quelques jours plus tard à l'hôpital[20].

Un parking souterrain est créé en 1980 sous la cour d'honneur. En 2016, la salle des lampes, en forme de demi-lune, est entièrement rénovée ; les ampoules à incandescence installées sous cette voûte pour éclairer l'hémicycle sont supprimées afin de diminuer les coûts et remplacées par des projecteurs LED donnant une lumière plus homogène. Des infiltrations d'eau dans le parking mais aussi dans les salles des commission et les réserves de la bibliothèque, situés sous la cour d'honneur, donnent lieu à des travaux en 2017. Elle est repavée comme au XVIIIe siècle[21]. Le chantier vise également à sécuriser davantage les lieux, à installer du Wi-Fi dans l'hémicycle et à favoriser l'accès aux handicapés[21]. La verrière de 19 mètres de hauteur de l'hémicycle est remplacée par une verrière en plastique, plus légère et sécurisée, une verrière en verre pouvant s'écraser sur les députés en cas de déflagration causée par un attentat. La moquette de la pièce est également changée et le fauteuil Directoire du président de l'Assemblée est restauré. Derrière ce dernier, la tapisserie des Gobelins d'après la fresque de Raphaël L'École d'Athènes, installée ici depuis 1879, est décrochée pour être restaurée, un fac-similé la remplaçant pendant cette période[21]. La façade côté Concorde donne lieu également à des travaux : les marches de l'escalier, qui s'enfoncent à cause d'infiltration d'eau, sont consolidées. Les bureaux des vice-présidents de l'Assemblée, donnant sur la rue Aristide-Briand et qui n'avaient pas été rénovés depuis les années 1980, sont également refaits à neuf[21].

Collections de l’Assemblée nationale

Il abrite une très précieuse bibliothèque dont le fonds fut constitué à partir des biens confisqués chez les aristocrates émigrés. Parmi ses richesses, les minutes du procès de Jeanne d’Arc, des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, la collection des bustes de parlementaires en terre cuite d’Honoré Daumier (les « célébrités du juste-milieu ») et le Codex Borbonicus, un codex indigène du Mexique central.

La bibliothèque a été décorée au XIXe siècle par Eugène Delacroix. Le peintre y a incarné, en cinq coupoles et une vingtaine de pendentifs, la Science, la Philosophie, la Législation, la Théologie et la Poésie, représentées dans des scènes allégoriques chaudes en couleurs.

Endroits particuliers

Salle des Quatre-Colonnes

C'est avec la salle des Pas-Perdus, le lieu où les journalistes interviewent traditionnellement les députés, depuis mai 1968, sur l'impulsion de la journaliste politique Danièle Breem[22]. Ceux-ci la traversent pour se rendre des salles de réunion à l'hémicycle en empruntant le couloir de liaison qui jouxte la cour d'honneur et conduit à la bibliothèque[23]. Elle doit son nom aux quatre colonnes qui s'y trouvent. La porte menant vers l'hémicycle est entourée par les bustes de Jean Jaurès et, depuis le , d'Olympe de Gouges (qui remplace un buste d'Albert de Mun, désormais installé dans une autre pièce). Première représentation d'une femme politique au palais Bourbon, ce dernier buste comporte sur son piédestal la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne[10].

Dans une niche, se trouve une statue en marbre représentant la République, œuvre d'Armand Martial en hommage aux morts de 1939[23]. Précédemment la niche était occupée par une statue de Montesquieu désormais placée dans le jardin des Quatre Colonnes[23]. Sur le mur en face de La République, dans une niche est insérée une table de marbre sculptée où sont inscrits les noms des députés morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Sa partie supérieure est ornée du coq gaulois et sa partie centrale d'une main de justice, surmontant un faisceau de lances, sur lequel s'accrochent une épée et des guirlandes de feuilles de chêne. L'ensemble est l'œuvre de Constant-Ambroise Roux[23]. Dans chacun des angles de la salle se trouvent des statues de Brutus, Solon, Lycurgue et Caton d'Utique[23]. Ces statues, avec deux autres placées dans le vestibule de la bibliothèque (mais détruite dans un incendie en 1961[23]), ornaient la salle du Conseil des Cinq-cents avant la reconstruction de la salle des séances[23].

Cellule de dégrisement

Une cellule, baptisée « cellule de dégrisement », ou « petit local » existait au début du XXe siècle. Cette cellule était destinée aux députés, et était constituée de deux pièces, confortablement aménagées. Son dernier locataire fut le comte Léon-Armand de Baudry d'Asson (député royaliste de la Vendée), en , qui y fut amené de force par une vingtaine de soldats, sur l'ordre du président de la Chambre des députés Léon Gambetta[24], après avoir traité le gouvernement Ferry de « gouvernement de crocheteurs » à l'occasion de l'expulsion des congrégations de 1880. Cette pièce n'existe plus aujourd'hui, transformée en deux bureaux affectés à deux députés.

Une autre cellule a été découverte en , fermée par des barreaux et une porte de bois, qui était murée depuis plusieurs années. Elle mesure 2 mètres sur 1,5 mètre, et comporte un banc en pierre, et se trouve à proximité de l'hémicycle[24].

Statuaire

Dans l'hémicycle, deux niches accueillent des statues de James Pradier, qui représentent la liberté et l'ordre public[24].

Les statues autour de la tapisserie L'École d'Athènes.

Les statues autour de la tapisserie L'École d'Athènes. Détail à gauche.

Détail à gauche. Détail à droite.

Détail à droite. Bas-relief à la tribune.

Bas-relief à la tribune.

- Salle des Quatre-Colonnes

La salle des Quatre-Colonnes accueille dans chacun de ses angles des statues de Lycurgue, Solon, Caton d'Utique et Brutus ; elles ornaient autrefois la salle du Conseil des Cinq-cents. Dans une niche se trouve aussi une statue en marbre de la République, œuvre d'Armand Martial en hommage aux députés morts lors de la Seconde Guerre mondiale ; elle remplace une statue de Montesquieu, désormais installée dans le jardin des Quatre-Colonnes. Un monument aux députés morts lors de la Première Guerre mondiale lui fait face, œuvre de Constant Roux. Dans le passage permettant de gagner l'hémicycle se trouvent un buste d'Albert de Mun et un autre de Jean Jaurès[25].

Statue de Lycurgue.

Statue de Lycurgue. Statue de Brutus.

Statue de Brutus. Monument aux morts.

Monument aux morts. Buste d'Olympe de Gouges.

Buste d'Olympe de Gouges.

- Salle des pas-perdus

Copie du groupe du Laocoon.

Copie du groupe du Laocoon. Copie du suicide du Galate.

Copie du suicide du Galate.

- Salon Casimir-Perier

Le salon Casimir-Perier abrite des statues du général Foy (par François-Joseph Bosio), de Mirabeau, de Portalis, de Tronchet, de Bailly et de Casimir Perier[25].

Statue du général Foy.

Statue du général Foy. Statue de Mirabeau.

Statue de Mirabeau. Statue de Portalis.

Statue de Portalis. Statue de Tronchet.

Statue de Tronchet.

- Salle des conférences

La salle des conférences accueille une statue d'Henri IV, réplique en plâtre du bronze du sculpteur de Nicolas Raggi, ainsi quatre bustes de Lamartine, Dupont de l'Eure, Cavaignac et Ernest Picard[25].

Statue d'Henri IV.

Statue d'Henri IV. Buste de Cavaignac.

Buste de Cavaignac. Buste de Lamartine.

Buste de Lamartine.

- Autres

Buste de Victor Hugo.

Buste de Victor Hugo. Statue sur la cheminée du salon des Éléments.

Statue sur la cheminée du salon des Éléments. Statue d'une Marianne dans le bureau de poste de l'assemblée.

Statue d'une Marianne dans le bureau de poste de l'assemblée.

- Extérieur

La façade côté nord est ornée d'un fronton. Le premier fronton, sculpté en 1806 par Antoine-Denis Chaudet, représente Napoléon Ier à cheval offrant au Corps législatif les drapeaux conquis à la bataille d'Austerlitz. À la Restauration, le bas-relief est martelé puis remplacé par un autre, œuvre d'Alexandre-Évariste Fragonard, célébrant la Charte constitutionnelle donnée aux Français par Louis XVIII. À son tour, la Monarchie de Juillet le remplace par un bas-relief sculpté par Jean-Pierre Cortot de 1838 à 1841 et qui représente une allégorie de la France, entourée de celles de la Force et de la Justice. Il subsiste jusqu'à nos jours, si ce n'est un bras disparu en 1957 à la suite d'un orage, qui fut rapidement restauré[26].

Le reste de cette façade date entièrement du Premier Empire. En bas des gradins se trouvent quatre statues de grands personnages de l'histoire de France : Sully (par Pierre-Nicolas Beauvallet), L'Hospital (par Louis Pierre Deseine), d'Aguesseau (par Jean-Joseph Foucou) et Colbert ; la dernière, œuvre de Jacques-Edme Dumont, a été réalisée vers 1808 ou dans les années 1830 selon les sources[27] - [28]. En 1989, lors d'une restauration, elles sont remplacées par des moulages. De part et d'autre des marches sont installées une statue de Minerve par Philippe-Laurent Roland (copie de l'Athena Giustiniani (en)) et une autre de Thémis par Jean-Antoine Houdon[26].

Toujours côté nord, sur les côtés, se trouvent deux bas-reliefs commandés en 1837 : Prométhée animant les Arts par François Rude et L'Instruction publique par James Pradier[26].

Fronton.

Fronton. Statue de Sully.

Statue de Sully. Statue de L'Hospital.

Statue de L'Hospital. Statue de d'Aguesseau.

Statue de d'Aguesseau. Statue de Colbert.

Statue de Colbert..jpg.webp) Minerve.

Minerve..jpg.webp) Thémis.

Thémis. Prométhée animant les Arts.

Prométhée animant les Arts. Statue dans la cour d'honneur.

Statue dans la cour d'honneur. Statue dans la cour d'honneur.

Statue dans la cour d'honneur. Statue dans l'escalier du jardin de la présidence.

Statue dans l'escalier du jardin de la présidence. Idem.

Idem. Chérubins.

Chérubins. La Loi de Jean-Jacques Feuchère, place du Palais-Bourbon.

La Loi de Jean-Jacques Feuchère, place du Palais-Bourbon.

Dans la cour d'honneur se trouve aussi La sphère des droits de l'homme de Walter De Maria, commandée par l'Assemblée nationale en 1989 dans le cadre des commémorations pour le bicentenaire de la Révolution française. Il s'agit d'une sphère monumentale de granit noir sur un socle de marbre blanc, posée sur une pelouse circulaire et partiellement entourée d'un hémicycle ponctué de plaques scellées, où sont inscrits le préambule et les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Dans la fiction

- 1961 : Le Président, film de Henri Verneuil

- 1988 : Une nuit à l'Assemblée nationale, film de Jean-Pierre Mocky

- 2013 : Quai d'Orsay, film de Bertrand Tavernier

- 2014 : La Loi, le combat d'une femme pour toutes les femmes, téléfilm de Christian Faure

Notes et références

Notes

- On écrit « palais Bourbon » (avec une minuscule) quand on parle du lieu, et « Palais-Bourbon » (avec un trait d'union et double majuscule) lorsqu’on désigne par métonymie l’institution de la République qu'est l’Assemblée nationale. Mais ce n'était pas l'avis de Jean Girodet, qui stipule dans Pièges et difficultés de la langue française (Bordas, 1988), p. 558, à propos du mot palais, qu'il faut deux majuscules et un trait d'union en toutes circonstances : « Avec deux majuscules et sans trait d'union : Le Grand Palais, le Petit Palais (édifices parisiens) ; — Avec deux majuscules et un trait d'union : Le Palais-Bourbon, le Palais-Royal (édifices parisiens). »

- Dessiné par le peintre Jacques-Louis David, ce fauteuil est connu pour être le siège le plus inconfortable de l'hémicycle mais a l'avantage de pivoter sur lui-même. Il n'est pas plus haut que son dernier rang, symbolisant le fait que le président de l'Assemblée n'est pas au-dessus des autres députés, et "reste un député comme les autres". Le président dispose, comme ses collègues, d'un boîtier pour voter sur son pupitre, mais il est d'usage qu'il ne s'en serve que sur les textes importants. Multifonction, ce boîtier possède des boutons supplémentaires pour prévenir les services de la séance à l'avance ou couper le micro des députés aux interventions trop longues. Terme péjoratif selon Alain Rey, son origine reste floue et il est devenu peut-être populaire à la suite de la publication en 1850 d'un ouvrage satirique, L'Assemblée nationale comique, qui affirme que le député Mortimer Ternaux « est beau à la tribune comme le cacatoès sur son perchoir ». Cf. Gaël Lombart, « Cinq choses à savoir sur le perchoir de l'Assemblée nationale », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- Le jour de l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée nationale traverse cérémonieusement cette galerie entre une double haie de tambours de la Garde républicaine pour rejoindre l'hémicycle.

Références

- Morgane Bertrand, « Saint-Germain : le faubourg déserté », p. 19, in « Votre quartier sous la Révolution », Le Nouvel Obs - Paris - Île-de-France, no 2213, semaine du 5 au 11 avril 2007, p. 12-21.

- Béatrice Houchard, « Le cœur de la démocratie bat encore dans l’Hémicycle », in Le Figaro, mardi 2 août 2011, page 4.

- Histoire du Palais Bourbon et de l'Hôtel de Lassay sur le site de l'Assemblée nationale.

- « Drapeau français à l'Assemblée nationale sous la présidence de Jean-Louis Debré (2007) », sur Assemblee-nationale.fr (consulté le )

- « Le drapeau européen peut-être à l'Assemblée nationale. Fonction publique : ceinture sur les salaires. Polémique sur l'organisation de la région francilienne » (consulté le )

- « Assemblée nationale : polémique autour du drapeau européen », sur Contexte (consulté le )

- Jean Quatremer, Jean Quatremer, « Coulisses de Bruxelles - Le drapeau européen flotte sur le perchoir - Libération.fr », sur bruxelles.blogs.liberation.fr (consulté le )

- « La France fait un pas de plus vers la reconnaissance des symboles européens », lemonde.fr, (consulté le )

- « Salon Pujol », assemblee-nationale.fr (consulté le )

- Claude Bartolone, « Inauguration de la statue d’Olympe de Gouges à l’Assemblée nationale », claudebartolone.fr, (consulté le )

- « Depuis quand l'Assemblée nationale existe-t-elle ? - Toutes les questions Découverte des institutions - Repères - Vie-publique.fr », sur www.vie-publique.fr, (consulté le )

- « Connaissance de l'Assemblée : Le Palais Bourbon d'hier à aujourd'hui », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )

- Yvan Christ, Paris des Utopies, 2011, éd. Nicolas Chaudun, p. 74.

- Michel Winock, « La République est mal partie », L'Histoire n°469, mars 2020, p. 46-53.

- « Le Palais Bourbon pendant la guerr », sur assemblee-nationale.fr.

- Stéphane Hoffmann, « Sept morts oubliés. Un épisode peu connu de la guerre 39-45 », Le Figaro Magazine, semaine du 15 novembre 2019, p. 106.

- « PA00088780 », sur pop.culture.gouv.fr

- Emmanuel Blanchard, « Quand les forces de l'ordre défient le palais Bourbon (13 mars 1958). Les policiers manifestants, l'arène parlementaire et la transition de régime », Genèses, 2011/2 (n° 83), p. 55-73.

- Session ordinaire de 1998-1999 - 76e jour de séance, 196e séance - 2e séance du mardi 23 mars 1999 sur le site de l'Assemblée nationale

- Marjorie Michel, « Mars 1999 : le décès de Michel Crépeau, personnalité hors norme », sudouest.fr, (consulté le )

- Sophie Huet, « Les habits neufs de l'Assemblée et du Sénat », Le Figaro, samedi 17 / dimanche 18 juin 2017, page 19.

- Sophie Huet, « Décès de la journaliste Danièle Breem », lefigaro.fr, 29 septembre 2014.

- Histoire du Palais-Bourbon sur le site de l'Assemblée nationale.

- « Un cachot découvert dans les murs de l'Assemblée », lemonde.fr, 27 mai 2010.

- « Le Guide de la visite du Palais Bourbon et de l'Hôtel de Lassay », assemblee-nationale.fr, consulté le 2 avril 2020.

- « Histoire du Palais Bourbon et de l'hôtel de Lassay », assemblee-nationale.fr, consulté le 2 avril 2020.

- François-Guillaume Lorrain, « Ce n'est pas Colbert le concepteur du Code noir qu'on honore », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- « Portrait de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), contrôleur général des finances de France », parismuseescollections.paris.fr, consulté le 28 octobre 2021.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Pierre Rioux, « Le Palais-Bourbon. De Gambetta à de Gaulle », dans Pierre Nora (direction), Les Lieux de mémoire, tome 2 La Nation, volume III, Gallimard, Paris, 1986 (ISBN 2070706583)

- André Figueras, Zoologie du palais Bourbon, 1956

- Delphine Gardey, Le linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité et genre du politique à l'ère démocratique, Éditions Le Bord de l'eau, 2015, (ISBN 2356873651)

- Werner Szambien, "L'Assemblée nationale et son architecture", dans L'Assemblée nationale, Société nouvelle Adam Biro, 1992, Paris, p. 63 - 101, (ISBN 2876601427 et 978 287 660 1420).

- Hélène Bekmezian, J'irai dormir à l'Assemblée. Les secrets du Palais-Bourbon, Grasset, 2017 (ISBN 2246860806)

- Emmanuelle Gatulle, Petite histoire du Palais-Bourbon, éditions Elytis, 2011.

- Kokopello, Palais-Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale, bande dessinée, Dargaud / Éditions du Seuil, 2021.

Documentaire

- Xavier-Marie Bonnot, « 1940-1944. Les années noires du Palais-Bourbon », LCP, diffusé le .

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Histoire détaillée et Visite virtuelle sur le site de l’Assemblée nationale (France)

- Connaissance de l’Assemblée no 10 : L’Assemblée nationale et le palais Bourbon d’hier à aujourd’hui