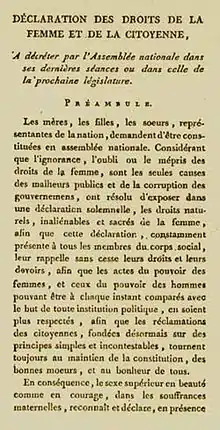

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un projet de texte législatif français, exigeant la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes, rédigé le . Il est écrit par l’écrivaine Olympe de Gouges sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée le , et est publié dans la brochure Les Droits de la femme, adressée à la reine Marie-Antoinette[1] - [2]. Premier document à évoquer l’égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée par Olympe de Gouges afin d’être présentée à l’Assemblée législative mais resta à l'état de projet car elle ne rencontra pas d'écho favorable chez les députés.

.jpg.webp)

| Titre | Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791 |

|---|---|

| Abréviation | DDFC |

| Pays |

|

| Langue(s) officielle(s) | Français |

| Type | Déclaration des droits |

| Branche | Droits de la femme , Droits civiques des Français |

| Rédacteur(s) | Olympe de Gouges |

|---|---|

| Signature | Non signé |

| Promulgation | Non promulgué |

| Modifications | Aucune |

Lire en ligne

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne constitue un pastiche critique de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui énumère des droits ne s’appliquant qu’aux hommes, alors que les femmes ne disposaient pas du droit de vote, de l’accès aux institutions publiques, aux libertés professionnelles, aux droits de propriété, etc. Olympe de Gouges y défend, non sans ironie à l’égard des préjugés masculins, la cause des femmes, écrivant ainsi que « la femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ».

Origines

L’évolution du concept de droits humains s'est manifestée lors de la période de la philosophie des Lumières, notamment grâce aux idées des encyclopédistes. Bien que cette notion ait été lancée pour la première fois en 1689 par le Bill of Rights, en Grande-Bretagne, suivi en 1776 par la Déclaration des droits de l'État de Virginie, puis à la Révolution par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais le terme « hommes » n'englobe pas l'ensemble de l'humanité comme son sens a pu dévier par la suite, les femmes n'étant à l'époque pas considérées comme citoyennes, elles étaient exclues de ces textes. En effet, leurs droits n'étaient pas égaux à ceux des hommes.

Analyse

S’inspirant étroitement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se compose également d’un préambule (adressé à Marie-Antoinette) et de 17 articles, et d'un postambule. Il ne s’agit pas simplement d’un contre-projet pour les femmes. Il est clair que la nation est formée par les deux sexes en commun (art. III). Dans nombre d’endroits, Olympe de Gouges a remplacé « l’homme » par « la femme et l’homme », de façon à rendre claire la concordance entre les deux sexes. L’article VII énonce fermement qu’il n’y a pas de droits spéciaux pour les femmes : « Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la Loi. »

Alors que, dans les articles I et II, les revendications correspondent largement à la liberté, l’égalité, la sécurité, le droit à la propriété et le droit de résister à l’oppression, la notion de liberté chez de Gouges se différencie de la définition antinomique de 1789 (« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »). L’article IV dispose en effet que « La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ». Ainsi, la liberté est liée à la justice et les femmes veulent moins un accroissement de leurs libertés que les droits naturels qui leur échoient à la naissance.

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dévie également considérablement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, comme dans l’article XI où la liberté de pensée et d’opinion doit spécifiquement permettre aux mères, selon de Gouges, de « dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité[3]. »

Un principe de base selon de Gouges est que l’identité des devoirs doit entraîner celle des droits (par exemple, l’imposition) (art. XIII à XV). Olympe réclamait un traitement égalitaire envers les femmes dans tous les domaines de la vie, tant publics que privés : avoir droit au vote et à la propriété privée, pouvoir prendre part à l’éducation et à l’armée, et exercer des charges publiques, en arrivant même à demander l’égalité de pouvoir dans la famille et dans l’Église. La phrase la plus célèbre de sa Déclaration est : « La Femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune » (art. X).

Les hommes qui dirigeaient la Révolution étaient, à de rares exceptions, même pour les plus radicaux d’entre eux, loin de partager cette approche féministe. Son opposition à la peine de mort, son soutien affiché aux Girondins après leur chute, entre autres, lui vaudront d’être arrêtée et guillotinée le .

Portée et postérité

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est le premier texte à réclamer l'égalité civile et politique des femmes par rapport aux hommes[4], ne parut qu’en cinq exemplaires en septembre 1791 et resta à l’état de projet car elle ne provoqua que quelques sarcasmes et une indifférence de la part des députés[5]. Il faut attendre 1840 pour que quelques extraits soient publiés, et l'intégralité du texte ne l'a été qu'en 1986, par Benoîte Groult[6].

Notes et références

- Les Droits de la femme, 1791, 24 pages. Voir le texte lire en ligne sur Gallica.

- Maxime Foerster, La Différence des sexes à l’épreuve de la République, Paris, L’Harmattan, 2003, 126 pages, p. 23 (ISBN 2747554112).

- Cette considération était, sur le plan personnel, extrêmement importante pour Olympe de Gouges qui était probablement la fille naturelle de l’homme de lettres Lefranc de Pompignan.

- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, BoD - Books on Demand, (lire en ligne), p. 53

- Patrick Thiébaut, Place des grands hommes, Larousse, (lire en ligne), p. 146

- Nicole Pellegrin, « Les disparues de l’histoire », Le Monde diplomatique, novembre 2008.

Bibliographie

- Les Droits de la femme, (lire sur Wikisource, lire en ligne sur Gallica).

- Emanuèle Gaulier (dir.), Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Paris, Mille et une nuits, (ISBN 978-2-84205-746-6).

- Uwe Dethloff, « Le Féminisme dans la Révolution française : Condorcet et Olympe de Gouges », Éd. Gérard Beauprêtre, Révolution et littérature : La Révolution française dans les littératures allemande, française et polonaise, Varsovie, Univ. de Varsovie, 1992, p. 63-72.

- (en) Marie Maclean, « Revolution and Opposition: Olympe de Gouges and the Déclaration des droits de la femme », Éd. David Bevan, Literature and Revolution, Amsterdam, Rodopi, 1989, p. 171-182.

- (en) Madelyn Gutwirth, « The Rights and Wrongs of Woman: The Defeat of Feminist Rhetoric by Revolutionary Allegory », Sylvain Auroux, Dominique Bourel, Charles Porset, L’Encyclopédie, Diderot, l’esthétique : Mélanges en hommage à Jacques Chouillet (1915-1990), Paris, PUF, 1991, p. 50-68.

- Léopold Lacour, « Les Origines du féminisme contemporain : trois femmes de la Révolution, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe », Éd. Lawrence Klejman, Marie-France Brive, Les Femmes et la Révolution française : L’Effet 89, Toulouse, PU du Mirail , 1991, p. 215-20.

- Irène Pagès, « Flouée par la Révolution », Simone de Beauvoir Studies, no 9, , p. 5-9 (lire en ligne, consulté le ).

- Paule Pénigault-Duhet, « Droits de l'homme et féminisme à la fin du XVIIIe siècle », Bulletin de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, no 11, , p. 95-103.

- (en) Joan Wallach Scott, « Rewriting the History of Feminism », Western Humanities Review, automne 1994, no 48 (3), p. 238-51.

- (en) Samia Spencer, « Two French Feminists of the Eighteenth Century: Olympe de Gouges and Madame Roland », USF Language Quarterly, 1979, no 17 (3-4), p. 7-11, 18, 20.

- Samia Spencer, « Une remarquable visionnaire : Olympe de Gouges », Enlightenment Essays, 1978, no 9, p. 77-91

- (en) Marie-Claire Vallois, « Gendering the Revolution: Language, Politics, and the Birth of a Nation (1789-1795) », South Atlantic Quarterly, Spring 2001, no 100 (2), p. 423-45

- (en) Janie Vanpée, « La Déclaration des Droits de la Femme : Olympe de Gouge’s Re-Writing of La Déclaration des Droits de l'Homme », Éd. & intro. Catherine R. Montfort, Jenene Allison, Literate Women and the French Revolution of 1789, Birmingham, Summa, 1994, p. 55-79.

- (en) Barbara Woshinsky, « Olympe de Gouges' Declaration of the Rights of Woman (1791) », Mary Wollstonecraft Journal, 1973, no 2 (1), p. 3-6.

- Olympe de Gouges, « Femme, réveille-toi ! » Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, éd. Martine Reid, Gallimard, Collection Folio, 2004, 99 p. (ISBN 978-2-07-045742-7)

Liens externes

- Audiolivre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

- Audiolivre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : La déclaration de Olympe de Gouges lecture par Fedy Durke - site associatif Audiocité sur archive.org.

- Audiolivre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : Le testament de la déclaration de Olympe de Gouges lecture par Stefano Franco Bora - site associatif Audiocité sur archive.org.

- Audiolivre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : La déclaration de Olympe de Gouges lecture par Sophie Lagirafe - site associatif LitteratureAudio.

- Audiolivre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : La déclaration de Olympe de Gouges lecture par Iamnot - site associatif LitteratureAudio.