Crue de la Seine de 1910

La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centennale, est le plus important débordement connu de la Seine après celui de 1658[1] - [2]. Il a touché la plus grande partie de sa vallée et, bien qu'il n'ait pas été très meurtrier, a causé d'importants dommages à l'économie régionale, en particulier à Paris. La Seine a atteint son niveau maximal, 8,62 mètres sur l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz à Paris, le . Elle a affecté de nombreux quartiers de la capitale et de nombreuses villes riveraines du fleuve pendant plusieurs semaines avant et après cette date. La montée des eaux s'est faite en une dizaine de jours, et la décrue en 35 jours environ.

| Pays | |

|---|---|

| Régions affectées | |

| Coordonnées |

48° 51′ 52″ N, 2° 19′ 24″ E |

| Type |

Inondation hivernale |

|---|---|

| Hauteur de crue maximale |

8,62 m au pont d'Austerlitz à Paris le 28 janvier |

| Débit maximal |

2 650 m3/s à Paris |

| Date de formation |

18 janvier 1910 |

| Date de dissipation |

8 mars 1910 |

| Durée |

45 jours |

| Nombre de morts |

0 |

|---|---|

| Coût |

400 millions de francs-or |

| Destructions notables |

Métro |

|

|

Les affluents et les confluents de la Seine connaissent le même sort à des degrés différents à cause de l'interdépendance des différents systèmes hydrologiques. Certaines villes de banlieue subissent des dégâts importants.

Lors de cette grande crue de 1910, les députés, pour réamorcer la reprise du travail, se rendent à l'Assemblée nationale en barque. Le Zouave du pont de l'Alma, sur lequel les Parisiens ont l’habitude de mesurer la hauteur des crues de la Seine, a de l’eau jusqu’aux épaules[3].

Histoire

Les causes

Cette crue de la Seine est occasionnée par la conjonction de plusieurs facteurs :

- pluviométrie importante,

- neige et gel,

- débordement de plusieurs cours d'eau : Yonne, Loing, Grand Morin,

- sous-sols saturés dans tout le Bassin parisien (en forme de cuvette).

En , des inondations importantes se produisent également en Alsace-Lorraine, alors rattachée à l’Allemagne[4].

L'inondation

- Le , la navigation sur la Seine au niveau de Paris est arrêtée car il n'y a plus assez de place pour passer sous les ponts[5].

- Le , l'usine de la Société urbaine d'air comprimé située dans le 13e arrondissement est arrêtée, ce qui a pour conséquence d'arrêter les horloges publiques et les ascenseurs[5].

- Le , le niveau de la Seine atteint le haut des quais, qui étaient conçus pour résister à une crue équivalant à celle de 1876 : une partie de Paris est inondée[5] - [6].

Les dégâts et les sinistrés

Le , 22 000 caves et des centaines de rues sont envahies par une eau glacée et de plus en plus polluée car les égouts refluent. En effet, des dizaines de milliers de fosses d'aisance dans les sous-sols qui ne sont pas raccordés aux collecteurs municipaux sont inondées. Les bateaux-citernes qui doivent évacuer hors de Paris les résidus ne peuvent plus passer sous les ponts. La situation sanitaire devient préoccupante, des cas de typhoïde et de scarlatine sont signalés. Il faut attendre la mi-mars pour que la crue soit entièrement résorbée. Les libraires et les éditeurs notamment paieront un lourd tribut à la crue, tous leurs stocks définitivement perdus[7].

Comportant un seul pic, alors que celles de 1924 et 1955 sont à pics multiples[4], l'inondation a causé des dégâts d'un montant de 400 millions de francs-or (soit l'équivalent de plus d’1,6 milliard d'euros) en ce qui concerne les dommages directs, auxquels il faut ajouter 50 millions de francs-or distribués à titre de secours[8].

Parmi les secours, on compte notoirement la Croix-Rouge[9], la Ligue des femmes françaises[10] et les Camelots du Roi[11] qui viennent porter assistance aux populations touchées. Les Camelots du Roi prodiguent des soupes populaires et des distributions de vivres, de charbon et de vêtements aux personnes sinistrées[12].

Paris

À Paris, 20 000 immeubles sont inondés. La moitié du réseau métropolitain existant à l'époque est inondée. Ainsi, la ligne 4 qui venait d'être inaugurée quelques semaines plus tôt est fermée.

Les surfaces inondées correspondent aux zones alluviales du méandre de la Seine, étendues en rive gauche notamment dans le 15e arrondissement et également au cours préhistorique de la Seine qui passait au nord des grands boulevards de la rive droite et jusqu'au pont de l'Alma au débouché du grand égout recouvert vers 1760. Une grande partie du quartier du Marais, qui correspondait au large lit du fleuve à l'époque néolithique puis à des marécages progressivement viabilisés à partir du Moyen Âge, est submergée.

Le gymnase de la rue Saint-Lambert est transformé en dortoir pour les sinistrés. Une partie des malades de l'hôpital de la Charité est évacuée, le fonctionnement de l'établissement devenant difficile[13].

Périphérie

La situation de la banlieue est dramatique en amont comme en aval avec plus de 30 000 maisons sinistrées.

Ivry-sur-Seine

Après avoir été inondée, l'usine de vinaigre Pagès Camus explose. Il s'ensuit un incendie qui la détruira totalement. Ivry-sur-Seine, qui sera particulièrement sinistrée, fera l'objet de visites de nombreuses personnalités comme Armand Fallières, Aristide Briand, Alexandre Millerand, Louis Lépine[14].

Gennevilliers

La crue de 1910 n’épargne pas Gennevilliers. Les digues sont complètement submergées et le refoulement des eaux d’égout contribue à rendre la catastrophe encore plus violente. Les dégâts sont gigantesques sur l’ensemble de la commune. Plus de 1 000 maisons sont atteintes, 150 sont évacuées et 13 complètement écroulées.

Villeneuve-la-Garenne

Le bilan des inondations est catastrophique. Malgré les digues, l’eau atteint 1,20 m dans beaucoup d’endroits. Les cultures sont ravagées, les maisons s’écroulent, beaucoup d’animaux périssent noyés. Dans le hameau de Villeneuve-la-Garenne, dépendant alors de Gennevilliers, on est obligé d’entrer dans les maisons par les fenêtres du premier étage. Dès le , les avenues de Gennevilliers (avenue de Verdun) et d'Asnières (boulevard Gallieni) sont submergées. Le 26 janvier, les écoles sont évacuées. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, les digues sont submergées. Les familles les plus touchées sont évacuées en barques ou en embarcations de fortune. Le 29 janvier, l’inondation est générale. C’est seulement début février que la décrue s’amorce, mais il faudra plusieurs semaines pour nettoyer les boues et déblayer les rues des amas de ferrailles et de détritus de toutes sortes.

L'Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Épinay-sur-Seine

L'inondation fait également de grands dégâts dans la partie ouest de ce qui est aujourd'hui la Seine-Saint-Denis (L'Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Épinay-sur-Seine).

Suresnes

_-_Recto.jpg.webp)

À l'instar des villes des Hauts-de-Seine situées le long de la Seine, Suresnes est partiellement touchée par la crue, le fleuve envahissant les quais et les bas quartiers, jusqu'à la place Eugène-Sue au sud, près de la rue de Verdun au nord et avant la rue des Bourets au centre. Historiquement bâtie sur un plateau de sable inaccessible aux inondations, la majorité de la ville y échappe donc. Toutefois, les rues envahies par les eaux amènent les habitants à circuler en bateau ou sur des passerelles provisoires le long des maisons. Le pont de Suresnes reste accessible à ses deux extrémités. Après la fin de la crue, il faut remettre en état les bâtiments dévastés et aider les chômeurs, grâce à 143 193 francs recueillis, de l'État, de la préfecture, d’entreprises ou encore de la ville anglaise de Keighley, avec laquelle Suresnes est jumelée. Par la suite, un nouveau plan d'aménagement de la Seine permet la construction du nouveau barrage-écluse[15] - [16].

Aval de la Seine

Alors que les six usines d'épuration et d'incinération au bord de la Seine sont devenues inaccessibles, le préfet Lépine met en place l'opération « Ordures au fil de l'eau » pour prévenir les épidémies : les cinq cents chariots hippomobiles qui collectent chaque matin 1 500 tonnes d'ordures déversent des tombereaux de déchets dans la Seine à partir du pont de Tolbiac et du viaduc d'Auteuil pour les évacuer dans la Manche. Lors de la décrue, les ordures se sont déposées sur les quais et les arbres de la ripisylve des communes situées en aval, entraînant des protestations de la part de ces communes[17].

Galerie de photographies

À Paris

_pendant_les_inondations_de_1910.jpeg.webp) La rue Leblanc, dans le 15e arrondissement.

La rue Leblanc, dans le 15e arrondissement.

L'inondation interrompt la plupart des transports en commun parisiens. Ici, la gare Saint-Michel - Notre-Dame sous les eaux.

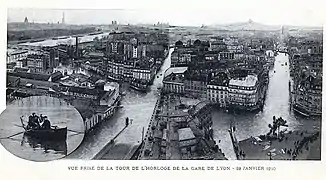

L'inondation interrompt la plupart des transports en commun parisiens. Ici, la gare Saint-Michel - Notre-Dame sous les eaux. Vue prise de la tour de l'horloge de la gare de Lyon - .

Vue prise de la tour de l'horloge de la gare de Lyon - . Gymnase de la rue Saint-Lambert transformé en dortoir pour les sinistrés.

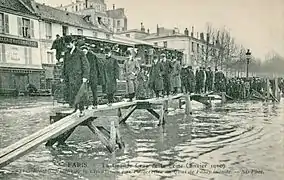

Gymnase de la rue Saint-Lambert transformé en dortoir pour les sinistrés. Les passerelles du quai de Passy.

Les passerelles du quai de Passy. Le pont de l'Alma. La crue maximale de 9 m 50.

Le pont de l'Alma. La crue maximale de 9 m 50.

En région parisienne

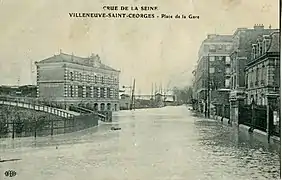

La cour de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, en amont de Paris.

La cour de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, en amont de Paris. Plus en aval, à la gare d'Épône - Mézières.

Plus en aval, à la gare d'Épône - Mézières. Inondation à Épinay-sur-Seine.

Inondation à Épinay-sur-Seine. La crue en limite de Saint-Denis et d'Épinay-sur-Seine.

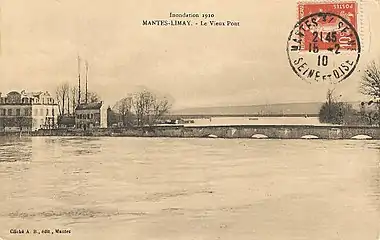

La crue en limite de Saint-Denis et d'Épinay-sur-Seine. La crue au vieux pont de Limay.

La crue au vieux pont de Limay. Le tramway passait dans cette rue d'Asnières-sur-Seine, indique la légende…

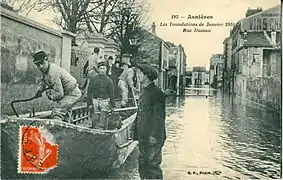

Le tramway passait dans cette rue d'Asnières-sur-Seine, indique la légende… Secours militaires rue Dusseau à Asnières-sur-Seine.

Secours militaires rue Dusseau à Asnières-sur-Seine._-_ISD_-_Pontonniers_du_G%C3%A9nie.jpg.webp) Le génie contribue aux sauvetages à L'Île-Saint-Denis.

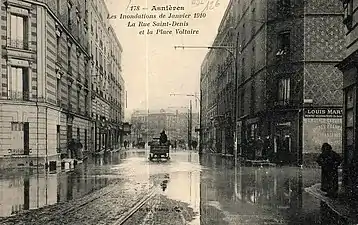

Le génie contribue aux sauvetages à L'Île-Saint-Denis. Inondation rue Saint-Denis et place Voltaire à Asnières-sur-Seine.

Inondation rue Saint-Denis et place Voltaire à Asnières-sur-Seine.

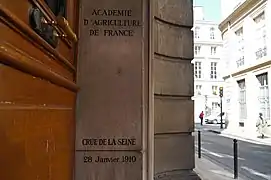

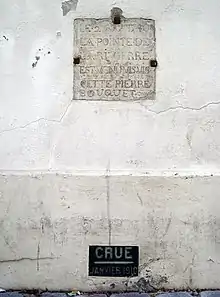

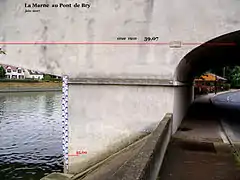

Repères de crue Seine 1910

Au-delà de l'aspect mémoriel, la présence de repères de crue dans les lieux publics a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les acteurs au risque de crue, toujours réel, et de leur permettre d'anticiper. À noter aussi que, dans les zones inondables, les normes de construction imposent désormais que le niveau des rez-de-chaussée soit au-dessus de la crue de 1910[16].

Paris, sur le pont Alexandre-III.

Paris, sur le pont Alexandre-III. Paris, rue de Bellechasse, Académie d'agriculture de France.

Paris, rue de Bellechasse, Académie d'agriculture de France..jpg.webp) Paris, Conciergerie, salle des gardes.

Paris, Conciergerie, salle des gardes. Paris, hôpital des Quinze-Vingts, avec au-dessus le repère de crue de 1740.

Paris, hôpital des Quinze-Vingts, avec au-dessus le repère de crue de 1740. Paris, port des Célestins.

Paris, port des Célestins. Paris, rue des Ursins.

Paris, rue des Ursins. Val-de-Marne, sur la Marne au pont de Bry.

Val-de-Marne, sur la Marne au pont de Bry. Niveaux des crues au port de l'Arsenal.

Niveaux des crues au port de l'Arsenal. Plaque rue Proudhon signalant le niveau de la Seine en 1910.

Plaque rue Proudhon signalant le niveau de la Seine en 1910.

Presse de l'époque

Caricature d'Armand Fallières par Henri Aurrens.

Caricature d'Armand Fallières par Henri Aurrens. « Dans un élan généreux, Paris et la France ont secouru les inondés », Le Petit Journal, .

« Dans un élan généreux, Paris et la France ont secouru les inondés », Le Petit Journal, . Plan des inondations à Paris paru en 1910.

Plan des inondations à Paris paru en 1910.

Informations diverses

- À Paris, le débit maximal est estimé à environ 2 650 m3/s[18] - [5] ; les mesures qui ont été effectuées n'ont pu être faites qu'à la décrue.

- À Mantes-la-Jolie, le débit maximal a été mesuré par jaugeage ; il est de 3 300 m3/s[19].

- Les dégâts divers estimés pour le département de la Seine s’élèvent à 7 milliards et demi de francs.

- La crue de la Seine de 1910 sert de cadre à l'histoire du film Un monstre à Paris.

Centenaire

En 2010, dans le cadre du rendez-vous annuel de la culture scientifique « La Science se livre », qui a pour thème cette année-là « L'eau, un enjeu essentiel du XXIe siècle », le conseil départemental des Hauts-de-Seine organise une exposition sur la crue de 1910, ainsi que des cycles de rencontres, des débats et des animations[20] - [21].

Notes et références

- Le niveau maximum de la Seine au pont de la Tournelle atteint le 29 janvier 1910 la cote de 8,50 m ; le plus élevé datant de 1658 (8,81 m) ; voir le site de Météo France

- « Les crues dans le bassin de la Seine du 17e au début du 19e siècle », sur shf-lhb.org, (consulté le ).

- Au fil de la Seine de Paris à la mer, René Dumesnil, Horizons de France, 1960 - Seine River (France) - 155 pages, page 17, lire en ligne

- Laetitia Van Eeckhout, « À Paris, il y a 7 à 8 niveaux sous nos pieds où se trouvent la plupart des réseaux cruciaux », lemonde.fr, (consulté le ).

- Analyse de la crue de la Seine en 1910 - publication scientifique à l'occasion du colloque SHF de 2013 sur l'hydrométrie

- « Inondations et crues de la Seine : Paris en 1910 », sur HISTORIAnews, (consulté le ).

- Philippe Mellet Paris au temps des fiacres éd. de Borée 2006 p. 101 (ISBN 2-84494-432-9).

- Michel Lang et Denis Cœur, Les inondations remarquables au XXe siècle, Éditions Quae, , p. 400

- Auguste Duchaussoy, Secours donnés aux victimes des inondations de Paris et des départements (janvier et février 1910) : rapport général du comité central / [par le Dr Duchaussoy] ; Association des dames françaises de la Croix rouge..., (lire en ligne)

- Le Triboulet, (lire en ligne)

- Lucien Thomas, L'Action française l'Eglise: de Pie X à Pie XII., Nouvelles Editions Latines, (lire en ligne)

- Jean ROUZET, Les grandes catastrophes en France, Ixelles Editions, (ISBN 978-2-87515-333-3, lire en ligne)

- Alban Sumpf, « Le sauvetage des malades de l'hôpital de l'Ancienne Charité », L'Histoire par l'image, (lire en ligne)

- La Grande Crue de la Seine de janvier 1910. La banlieue parisienne : Ivry-sur-Seine (94).

- René Sordes, Histoire de Suresnes : Des origines à 1945, Société historique de Suresnes, , p. 488-489.

- « Exposition : la grande crue de 1910 », sur hauts-de-seine.fr, (consulté le ).

- Exposition « Paris inondé 1910 », galerie des Bibliothèques (IVe), 2010.

- Yan Lacaze, Emmanuel Raimbault, Sylvain Chesneau et Jean-Pédro Silva, « Analyse de cohérence des données hydrométriques pour la validation du débit de la crue de 1910 à Paris. Ou "De la valeur du jaugeage." », Journées de l'hydraulique, vol. 35, no 1, , p. 1–10 (lire en ligne, consulté le )

- David Goutx et Yan Lacaze, « Relire les jaugeages de la crue de 1910 sur la Seine à la lumière des mesures récentes à l'ADCP », Journées de l'hydraulique, vol. 30, no 1, , p. 1–8 (lire en ligne, consulté le )

- « La grande crue de 1910 », sur hauts-de-seine.fr (consulté le ).

- « Exposition : la Grande crue de 1910 », sur hauts-de-seine.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- A. Picard "Rapport général de monsieur Alfred Picard, Président de la commission à monsieur le Président du Conseil", et l'ensemble des rapports techniques à lire en ligne

- Pierre Petit (1598-1677), Plan de la ville de Paris et des canaux proposés contre les inondations, avec la carte du cours de la rivière et environs d'icelle, 1660 (voir)

- A. Dumas, « La crue de la Seine de janvier 1910 », dans Le Génie civil, 5 février 1910, tome LVI, no 14, no 1443, p. 257-266 (lire en ligne) planche XV

- A. Dumas, « Les effets de la crue de la Seine du 28 janvier 1910 dans Paris et sa banlieue », dans Le Génie civil, 26 mars 1910, tome LVI, no 21, no 1450, p. 397-406 (lire en ligne), planche XXII

- A. Dumas, « Le rapport de la commission chargée de rechercher les causes des inondations et les moyens d'en empêcher le retour », dans Le Génie civil, 13 août 1910, tome LVII, no 15, no 1470, p. 283-289 (lire en ligne)

- Albert Goupil, « Note sur les grandes crues de la Seine au XVIIe siècle », dans Annales des ponts et chaussées, 1re partie, Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1910, 8e série, tome 44, p. 192-197 (lire en ligne)

- Auguste Pawlowski, Albert Radox, Les crues de Paris (VIe – XXe siècle). Causes, mécanisme, histoire, dangers, la lutte contre le fléau, Berger-Levrault et Cie, Paris, 1910 (lire en ligne)

- A. Bidault des Chaumes, « Les crues de la Seine en janvier 1924 et 1910. Les travaux de protection exécutés à Paris et dans la région parisienne depuis 1910 », dans Le Génie civil, 26 janvier 1924, tome LXXXIV, no 4, no 2163, p. 77-82 (lire en ligne)

- Philippe Mellot, Paris inondé, avec près de 300 photographies de l’inondation de Paris de janvier 1910, EDL, 2003

- Patrice de Moncan, Paris inondé : La grande crue de 1910, Les Éditions du Mécène, 2009

- Cédric Gourin, Paris inondé - 1910, Éditions Alan Sutton, coll. « Mémoire en images », 2009

- Jérôme Chaïb, Il y a 100 ans… la crue de 1910, CREA, 2010

- Bruno Pernot, Les Grandes Inondations de 1910 en Haute-Marne, éditions Dominique Guéniot, Langres, 2010

- Magali Reghezza-Zitt, Paris coule-t-il ?, Fayard, 2012

- Xavier Coste, À la dérive, Casterman, 2015

Articles connexes

Liens externes

- Dossier sur les conditions de déclenchement de la crue de 1910 sur le site de la Direction régionale de l'environnement Île-de-France

- Les repères de crue sur le bassin de la Seine

- Commémoration de la crue de 1910

- Carte des plus hautes eaux connues (PHEC) du bassin de la Seine sur le géoportail

- Le rapport Picard - analyse de la crue de 1910 sur le site driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

- « Le risque d'inondation dans le bassin de la Seine. 1910 et demain ? »

- « La crue exceptionnelle de la Seine en 1910 », sur RetroNews