Scarlatine

La scarlatine (emprunté au latin scarlatina febris, « fièvre écarlate ») ou deuxième maladie est une maladie infectieuse de la peau due à la bactérie Streptococcus pyogenes. Cette pathologie est caractérisée par une éruption cutanée et buccale typique, le plus souvent associée à une angine. Les complications possibles sont les suppurations locales de l'angine, les complications toxiniques et les syndromes post-streptococciques. Le diagnostic est clinique et le traitement comporte un antibiotique.

| Causes | Streptococcus pyogenes |

|---|---|

| Transmission | Transmission par gouttelettes respiratoires (d) |

| Incubation min | 2 j |

| Incubation max | 5 j |

| Symptômes | Langue framboisée (en), fièvre, douleur abdominale, vomissement, exanthème, angine, adénopathie, mal de gorge (en), pâleur périorale (d), ligne de Pastia (en) et tachycardie |

| Médicament | Pénicilline, macrolide, céphalosporine, vancomycine, clindamycine et antihistaminique |

|---|---|

| Spécialité | Infectiologie et pédiatrie |

| CIM-10 | A38 |

|---|---|

| CIM-9 | 034.1 |

| OMIM | 012541 |

| DiseasesDB | 29032 |

| MedlinePlus | 000974 |

| eMedicine |

1053253 emerg/402emerg/518 |

| MeSH | D012541 |

| Patient UK | Scarlet-fever-pro |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

Histoire

La première description de la scarlatine connue dans la littérature est celle établie en 1553 par Giovanni Ingrassia, médecin et anatomiste à Naples, dans l'ouvrage « De Tumoribus praeter Naturam », sous le nom de « rossalia » ou « rosania ».

Le médecin anglais Thomas Sydenham est le premier à nommer définitivement cette maladie en 1676, en anglais « scarlet fever » (fièvre écarlate), et à la différencier de la rougeole. Jusqu'au XIXe siècle, la scarlatine était confondue avec des maladies ayant des symptômes similaires.

Le médecin français Pierre Bretonneau est le premier à la différencier de la diphtérie en 1821.

Le bactériologiste hongrois Emanuel Edward Klein (en) suggère l'origine streptococcique de la maladie en 1887, sous le nom de « Micrococcus scarlatinae ». Mais cette hypothèse n'est pas retenue, et c'est en 1923 que le rôle du streptocoque est confirmé par les bactériologistes américains George (en) et Gladys Dick (en) en inoculant la bactérie à des volontaires.

Plusieurs sérums et même des vaccins[1] - [2] — d'efficacité et d'innocuité variées — furent développés pendant la première moitié du XXe siècle, avant que l'arrivée des antibiotiques les rende obsolètes. La première expérience de vaccination fut menée en 1905 par Savtshenko, publiée en allemand par Georg I.Gabritschewsky, directeur de l'Institut de microbiologie de l'Université impériale de Moscou, en 1907[3]. Abandonné face aux réfutations de l'influent Pr Georg Jochmann[3], de Berlin, repris par des Américains, le vaccin a été expérimenté à grande échelle en Pologne en 1925 par M.Celarek et Hélène Sparrow assistés de Robert Debré, en mission du bureau d'hygiène de la Société des Nations[4]. En 1935 la SDN s'opposa au brevet déposé sur un vaccin par le couple de médecins américains George et Gladys Dick, en arguant qu'il s'opposait à ses propres efforts de standardisation[5].

Des sérums furent aussi utilisés pour traiter la scarlatine une fois déclarée. Dans les hôpitaux exista un sérum des convalescents ; il y eut par ailleurs ceux de Marmorek[2] (1895), de Dochez, de Dick, de Moser ; l'Institut Pasteur développa aussi un sérum antitoxique. À partir de 1928, I.G. Farben fournit un sérum combiné, le ScarlaStreptoserin, une combinaison de sérum antitoxique et de l'ancien sérum antistreptococcique de Fritz Meyer. Les réactions graves — parfois fatales — aux sérums, ou du moins à certains d'entre eux, furent cause de leur abandon[2].

Épidémiologie

L'incidence de la scarlatine est inconnue en France. Elle touche surtout les enfants de 3 à 8 ans, par petites épidémies en collectivité (école) pendant la période froide. Elle est rare chez les enfants de moins de 2 ans en raison de la présence d’anticorps maternels dirigés contre les exotoxines pyrogènes et du manque de sensibilisation antérieure. À 10 ans, 80 % des enfants ont développé des anticorps contre ces exotoxines, qui les protégeront tout au long de leur vie. Ainsi la scarlatine est possible chez l'adulte, mais cela reste très rare[6].

Les malades sont contaminants 24 heures avant le début des symptômes, les stratégies d'isolement des malades se révèlent de ce fait peu efficaces. En l'absence de traitement la période de contagion dure 10 à 21 jours, cette période est réduite à 72 heures sous traitement adapté (antibiotiques)[6].

La contagion s'effectue par voie aérienne (postillons, toux) et par contact indirect d'objets souillés[6].

L'appellation « deuxième maladie » provient d'une liste de maladies provoquant un exanthème infantile, dans laquelle la scarlatine est la deuxième à être énumérée[7]. Les autres maladies érythémateuses infantiles listées sont : la rougeole (1re maladie), la rubéole (3e maladie), la maladie de Dukes (4e maladie), la mégalérythème épidémique (5e maladie), l'exanthème subit (6e maladie).

Physiopathologie

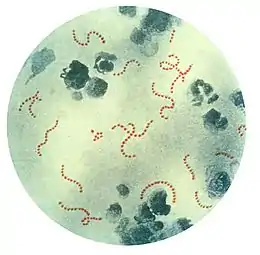

L'agent causal de la scarlatine est une bactérie, Streptococcus pyogenes, aussi appelée streptocoque bêta-hémolytique de groupe A selon la classification utilisée. Exceptionnellement, c'est un streptocoque du groupe C ou du groupe G.

L’infection se fait à partir d'un individu atteint d'infection streptococcique ou non (porteur sain), par voie aérienne au contact avec ses sécrétions oropharyngées. Si la porte d'entrée majoritaire est le pharynx, d'autres sont possibles, comme la peau ou l'appareil génital féminin.

L'incubation de la maladie est courte, de l'ordre de 2 à 5 jours[6].

Le streptocoque reste localisé uniquement au niveau de la gorge, et l'expression cutanée de la maladie est en rapport avec une toxine sécrétée par certains sous-types de streptocoques. Il s'agit d'une toxine dite érythrogène ou exotoxine pyrogène ; il en existe plusieurs types nommées A, B, C et D. Ces toxines sont immunogènes et responsables d'une vasodilatation, associée à un œdème dermique et à un infiltrat lymphocytaire. Les formes bénignes de scarlatine sont associées aux toxines B et C, et les rares formes plus virulentes sont associées à la toxine A.

Après une infection, une immunité est acquise, spécifique du sous-type de streptocoque en cause. La récidive est donc possible avec un autre sous-type.

Clinique

Les signes cliniques de la scarlatine comportent plusieurs phases. En premier lieu on constate une angine fébrile de début brutal, puis au bout de 24 ou 48 heures s'installe une éruption cutanée et muqueuse typique.

On retrouve initialement comme symptômes une fièvre élevée jusqu'à 40 °C, une dysphagie, des douleurs abdominales et des vomissements. L'examen clinique à ce stade peut retrouver une angine érythémateuse (rouge) ou érythématopultacée (blanche) associée à des adénopathies (augmentation de volume des ganglions) sous l’angle de la mâchoire, ainsi qu'une tachycardie (pouls accéléré).

Dans un second temps, on observe :

- un exanthème scarlatiniforme, coloration rouge diffuse de la peau, recouverte d'un fin granité, qui débute souvent et prédomine au niveau des plis de flexion (genoux, coudes, hanches), puis s'étend au thorax et à la racine des membres, puis gagne progressivement l'ensemble du revêtement cutané sans intervalle de peau saine, à l'exception des paumes et des plantes ; l'éruption est maximale en 2-3 jours, et disparaît en 6 jours. Elle est suivie par une desquamation entre le 7e et le 15e jour qui se fait dans le même sens que l'éruption ;

- un énanthème, coloration des muqueuses, associant à l'angine une langue d'abord saburrale (recouverte d'un enduit blanc) puis desquamant de la périphérie vers le centre pour aboutir à un aspect rouge framboisé au 7e ou 8e jour.

Les formes atténuées sont fréquentes, avec une fièvre peu marquée, une éruption rosâtre, restreinte aux plis de flexion. En revanche l'aspect de la gorge et de la langue reste souvent caractéristique.

Le test de diagnostic rapide streptococcique, un examen recherchant un antigène spécifique de Streptococcus pyogenes dans les sécrétions pharyngées et réalisé au cours d'une consultation médicale, est positif.

Exanthème scarlatiniforme du visage.

Exanthème scarlatiniforme du visage.

Desquamation en doigts de gants au niveau de la main gauche.

Desquamation en doigts de gants au niveau de la main gauche.

Examens complémentaires

Les examens biologiques sanguins peuvent montrer un syndrome inflammatoire avec une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. L'examen bactériologique d'un prélèvement de gorge peut détecter le streptocoque mais sa présence n'est ni indispensable au diagnostic, ni suffisante (il existe des porteurs sains).

Diagnostic

Le diagnostic est essentiellement clinique avec un contexte épidémique évocateur, et l'aspect caractéristique de l'éruption, surtout pour l’énanthème. Le test de diagnostic rapide ou un quelconque examen complémentaire ne sont pas recommandés dans la scarlatine, dont l'origine streptococcique est certaine (sauf en cas de forme atypique).

Il ne faut pas confondre la scarlatine avec :

- le choc toxique streptococcique ;

- une autre infection bactérienne, notamment à staphylocoque, comme le syndrome scarlatin et le choc toxique staphylococcique ;

- la maladie de Kawasaki, une maladie inflammatoire ;

- des infections virales comme la rubéole ou la mononucléose infectieuse, et surtout le mégalérythème épidémique ;

- une toxidermie (éruption médicamenteuse).

Dans tous les cas, l’énanthème de chronologie caractéristique oriente le médecin vers le diagnostic.

Évolution et complications

Les signes généraux (douleurs, fièvre) disparaissent en une semaine, alors que l'exanthème peut durer un mois. Il se termine avec une desquamation de la peau par lambeaux.

Les complications sont de trois ordres :

- complications pharyngées : adénite cervicale (infection des ganglions lymphatiques du cou), phlegmon, cellulite cervicale ;

- complications toxiniques, précoces et bénignes : néphrite interstitielle et rhumatisme scarlatin ;

- complications inflammatoires, tardives et de gravité variable : rhumatisme articulaire aigu, glomérulonéphrite aiguë, chorée de Sydenham et érythème noueux.

Le rhumatisme articulaire aigu est une pathologie potentiellement grave en raison de l'atteinte cardiaque associée à cette pathologie. Il faut cependant préciser que le risque de survenue de cette complication est variable selon les pays. S'il est extrêmement faible dans les pays industrialisés, il reste préoccupant dans les pays en voie de développement et à un moindre degré dans les territoires et départements d’Outre-Mer.

Prise en charge

Le traitement de la scarlatine associe un traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre, et un traitement étiologique antibiotique visant le streptocoque.

Traitement antibiotique

Le traitement étiologique préconisé est un traitement antibiotique par une bêta-lactamine telle que l'amoxicilline pendant six jours, ou bien, en cas d'allergie aux pénicillines, un traitement par céfuroxime ou cefpodoxime pendant quatre ou cinq jours. En cas d'allergie à l'ensemble des bêtalactamines, un traitement antibiotique de type macrolide peut être proposé, comme l'azithromycine, la clarithromycine ou la josamycine pendant cinq jours.

Le traitement antibiotique permet d'accélérer la disparition des symptômes, de réduire la contagiosité, de prévenir les complications pharyngées locorégionales et de prévenir le rhumatisme articulaire aigu.

Mesures associées

Le traitement symptomatique associé est utilisé pour soulager la douleur et l'intolérance de la fièvre, par du paracétamol uniquement. Les anti-inflammatoires sont à éviter.

L'éviction de la collectivité est recommandée jusqu'à 24 à 48 h suivant le début du traitement antibiotique complet. Aucun traitement préventif n'est conseillé.

Dans la culture

La scarlatine est évoquée par Ray Ventura et ses collégiens dans la chanson Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, en 1936.

À la fin de l'album L'Affaire Tournesol, 18e album des Aventures de Tintin par Hergé, paru en 1956, le personnage de Séraphin Lampion, qui avait décidé de séjourner au château de Moulinsart sans l'accord des propriétaires, le quitte précipitamment en apprenant que le capitaine Haddock est atteint de scarlatine. Il s'agit en réalité d'une erreur de compréhension du professeur Tournesol qui a mal compris le mot « carabine ». Séraphin Lampion entonne d'ailleurs la chanson Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ! avant de s'exclamer : « La scarlatine !… Mais c'est contagieux ça, la scarlatine ! »

Dans le roman Les Quatre Filles du docteur March écrit par Louisa May Alcott, Beth, la troisième fille du Dr March contracte la scarlatine dont elle ne semble pas se remettre totalement et finit par mourir.

Dans Si c'est un homme écrit par Primo Levi, l'auteur est atteint de scarlatine.

Dans l'épisode 21 de la saison 4 de la série télévisée La Petite Maison dans la prairie (de même que dans la série de romans autobiographiques éponymes de Laura Ingalls Wilder), Mary Ingalls perd la vue à cause de la scarlatine qu'elle avait contractée étant beaucoup plus jeune. Toutefois, d'après une étude scientifique de 2013[8] - [9], ce n'est pas la scarlatine qui serait la cause de sa cécité.

Dans l'épisode 11 de la saison 1 de Stargate SG-1 Retour sur Chu'lak, Rya'c (Neil Denis), le fils de Teal'c, est atteint d'une scarlatine reconnue par le colonel Jack O'Neill.

Dans son autobiographie Une vie, Simone Veil évoque un épisode de scarlatine qu'elle a présenté en septembre 1939, peu après la déclaration de guerre de l'Allemagne nazie.

Notes et références

- « Lien brisé »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur legilux.public.lu/ -date=

- (en) George F. Dick, and Gladys H. Dick, « Scarlet Fever », sur ajph.aphapublications.org, (consulté le )

- (en) John D. Nelson, « Gabritschewsky—The Forgotten Man of Scarlet Fever », Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, vol. 121, no 3, , p. 189 (ISSN 1072-4710, PMID 4928078, DOI 10.1001/archpedi.1971.02100140055001, lire en ligne, consulté le )

- « Vaccin expérimenté à grande échelle en Pologne en 1925 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « George and Gladys Dick Biography », sur faqs.org (consulté le )

- « Reconnaître la scarlatine », sur sante.fr (consulté le ).

- « Scarlatine - Définition et Explications », sur techno-science.net (consulté le )

- « Pourquoi Marie Ingalls est devenue aveugle », Le Matin, (ISSN 1018-3736, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Little House books' Mary Ingalls probably did not go blind from scarlet fever, study says », sur ScienceDaily (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Maladies éruptives par Pr J. Gaudelus, hôpital Jean-Verdier, Bondy et université de Paris-XIII

- (en) eMedecine – Scarlet Fever par Pr Jerry Balentine, New York College of Osteopathic Medicine, Saint Barnabas Hospital

- (en) KidsHealth - Scarlet Fever par Dr Joel Klein

- source sur www.informationhospitaliere.com