Crue du Doubs de 1910

La crue du Doubs de 1910 est une crue record qui toucha essentiellement le département du Doubs et le département du Jura, ainsi qu'une partie du département de Saône-et-Loire. Le niveau maximal fut enregistré à Besançon, atteignant près de 10 mètres au-dessus du niveau normal du Doubs. De sources sûres, au moins une personne est décédée à Dole, et sûrement plusieurs autres en amont[1].

| Pays | |

|---|---|

| Régions affectées | |

| Coordonnées |

47° 14′ 24″ N, 6° 01′ 15″ E |

| Type |

Inondation hivernale |

|---|---|

| Cumul des précipitations |

?mm |

| Hauteur de crue maximale |

9.57 m à Besançon le 21 janvier |

| Débit maximal |

1 400 m3/s à Besançon |

| Superficie inondée |

? |

| Date de formation |

16 janvier 1910 |

| Date de dissipation |

31 janvier 1910 |

| Durée |

16 jours |

| Nombre de morts |

1 |

|---|---|

| Coût |

? |

| Destructions notables |

? |

|

|

Causes

Dès le début de l'année 1910, de nombreuses inondations ont lieu partout en France : la crue de la Seine en Île-de-France, Chambéry, Troyes, Morez et nombre d'autres villes sont également touchées et les ports de Marseille et de Toulon sont sérieusement endommagés par une tempête historique.

En Franche-Comté, les causes les plus probables de la crue de 1910 sont la forte pluviométrie sans interruption qui a sévi dans la région depuis la fin décembre : jamais les sols ne furent autant gonflés d'eau, et les arbres qui d'habitude retiennent l'eau furent saturés. Une autre cause est venue accentuer ce phénomène : la fonte massive des neiges due à des températures exceptionnellement douces.

Villes et villages touchés

La liste suivante répertorie les villes et villages officiellement sinistrés par la crue. Cette dernière a ravagé 112 villes ou villages dans le Doubs, 33 dans le Jura et 20 en Saône-et-Loire, pour un total de 154 lieux sinistrés.

Communes du Doubs

- Abbans-Dessous

- Appenans

- Arbouans

- Arçon

- Audincourt

- Avanne-Aveney

- Bart

- Baume-les-Dames

- Bavans

- Berche

- Besançon

- Beure

- Bief

- Blussangeaux

- Blussans

- Bonnétage

- Bourguignon

- Boussières

- Branne

- Byans-sur-Doubs

- Chalèze

- Chalezeule

- Champlive

- Charmauvillers

- Charquemont

- Chaux-lès-Clerval

- Clerval

- Colombier-Fontaine

- Courcelles-lès-Montbéliard

- Dampierre-sur-le-Doubs

- Dampjoux

- Deluz

- Doubs

- Esnans

- Étouvans

- Fessevillers

- Fourbanne

- Fourcatier-et-Maison-Neuve

- Fournet-Blancheroche

- Gellin

- Glère

- Goumois

- Grand'Combe-Châteleu

- Grand'Combe-des-Bois

- Grandfontaine

- Hauterive-la-Fresse

- Hyèvre-Magny

- Hyèvre-Paroisse

- Indevillers

- Labergement-Sainte-Marie

- Laissey

- La Cluse-et-Mijoux

- La Longeville

- La Prétière

- Les Combes

- Les Fins

- Les Grangettes

- Les Villedieu

- Liebvillers

- L'Isle-sur-le-Doubs

- Longevelle-sur-Doubs

- Longevilles-Mont-d'Or

- Lougres

- Maisons-du-Bois-Lièvremont

- Malbuisson

- Mancenans

- Mandeure

- Mathay

- Médière

- Montancy

- Morteau

- Montbenoît

- Montfaucon

- Montferrand-le-Château

- Mouthe

- Montjoie-le-Château

- Montlebon

- Montperreux

- Noirefontaine

- Novillars

- Osselle

- Ougney-Douvot

- Oye-et-Pallet

- Pompierre-sur-Doubs

- Pont-de-Roide-Vermondans

- Rancenay

- Rang

- Roche-lès-Clerval

- Rochejean

- Roche-lez-Beaupré

- Roset-Fluans

- Routelle

- Saint-Georges-Armont

- Saint-Hippolyte

- Saint-Maurice-Colombier

- Saint-Point-Lac

- Saint-Vit

- Santoche

- Sarrageois

- Soulce-Cernay

- Thise

- Thoraise

- Torpes

- Vaire-Arcier

- Vaire-le-Petit

- Valentigney

- Vaufrey

- Villars-Saint-Georges

- Villars-sous-Dampjoux

- Ville-du-Pont

- Villers-le-Lac

- Voujeaucourt

Communes du Jura

- Annoire

- Asnans-Beauvoisin

- Audelange

- Baverans

- Brevans

- Champdivers

- Chaussin

- Chemin

- Choisey

- Crissey

- Dampierre

- Dole

- Éclans-Nenon

- Étrepigney

- Évans

- Falletans

- Fraisans

- Gevry

- Lavans-lès-Dole

- La Barre

- Longwy-sur-le-Doubs

- Molay

- Neublans-Abergement

- Orchamps

- Parcey

- Peseux

- Petit-Noir

- Rahon

- Ranchot

- Rans

- Rochefort-sur-Nenon

- Salans

- Villette-lès-Dole

La crue à Besançon

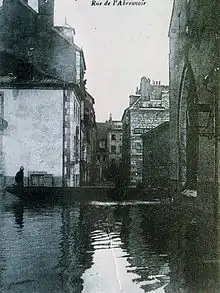

La ville de Besançon fut inondée principalement dans les quartiers de La Boucle, à Battant, dans le quartier de Velotte ainsi que dans tous les secteurs proches : Rivotte, Tarragnoz, Chamars, la Gare d'eau...

Le , le niveau de la rivière du Doubs ne finit pas d'augmenter à Besançon. Le lendemain, les eaux continuèrent à augmenter, atteignant 5,31 mètres de haut, 6,90 mètres le 20 janvier au matin avant d'atteindre 8,68 mètres à 17 h.

Le même jour, la poterne du moulin Saint-Paul (dans le secteur de Tarragnoz) finit par rompre, facilitant ainsi la montée des eaux dans la capitale comtoise. L'eau envahit les rues Bersot, de la république, d'Alsace, de Gambetta et la place de la Révolution. À la suite de cette première inondation, les bisontins sont privés de gaz, d'électricité, de journaux et de tramway. Malgré les avertissements nocturnes de la trompette, les habitants se sont généralement faits surprendre par la crue.

Opérants dans leurs barques, les sapeurs-pompiers du génie portaient assistance aux bisontins en danger, et apportaient des vivres. Ils patrouillaient également de jour, et même de nuit dans la ville.

La cote maximum historique de 9,57 mètres fut atteinte le vendredi à 2 h du matin, dépassant ainsi de loin les crues de 1882 (8,85 mètres) et 1896 (7,97 mètres). Ce fut ce jour-là que l'armée interdit complètement le passage par le pont Battant, le niveau de l'eau ne submergeait que de peu le passage, mais des rondins de bois venaient s'écraser sur le pont pouvant ainsi provoquer de gros dégâts, et des victimes. Le débit durant la crue était de 1 400 m3/s, soit le double des 700 m3/s habituels.

On relevait deux mètres d'eau dans le temple du Saint-Esprit de Besançon, au cœur de la place de la Révolution, le musée des beaux-arts et d'archéologie fut également inondé et un escalier en pierre du quai Veil-Picard fut même emporté par les eaux. Les dégâts dans la capitale comtoise furent considérables mais par chance, on ne dénombra aucune victime.

Il a fallu près de six mois avant que Besançon ne parvienne à effacer complètement les traces physiques de cette crue historique, qui restera à jamais gravée dans la mémoire des contemporains de ces événements[2] - [3].

Le pont de la République.

Le pont de la République. La place Saint-Jacques.

La place Saint-Jacques.

La rue Gambetta

La rue Gambetta La Grande Rue, au début de la crue.

La Grande Rue, au début de la crue. La Grande Rue, au début de la crue.

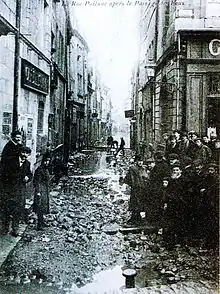

La Grande Rue, au début de la crue. La rue Claude Pouillet, au moment de la décrue.

La rue Claude Pouillet, au moment de la décrue. La rue Jean Petit

La rue Jean Petit La rue du lycée

La rue du lycée

Notes et références

- Journal Le Comtois, janvier 1910

- La crue sur CPA-Besançon.fr (consulté le 24/06/2012)

- BVV numéro 342, retour la crue de 1910, pages 26 à 28