Malbuisson

Malbuisson est une commune française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté, sur le bord du lac de Saint-Point. Les habitants se nomment les Malbuissonnais et Malbuissonnaises.

| Malbuisson | |

Vue générale sur le village, depuis les hauteurs | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Doubs |

| Arrondissement | Pontarlier |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs |

| Maire Mandat |

Claude Lietta 2020-2026 |

| Code postal | 25160 |

| Code commune | 25361 |

| Démographie | |

| Gentilé | Malbuissonnais |

| Population municipale |

851 hab. (2020 |

| Densité | 129 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 47′ 56″ nord, 6° 18′ 15″ est |

| Altitude | Min. 846 m Max. 1 091 m |

| Superficie | 6,6 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Frasne |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.malbuisson.fr |

En balcon au-dessus du lac de Saint-Point, entre l'eau et la forêt, le village de Malbuisson s'étire sur deux kilomètres entre le Vézenay, écart autrefois village à part entière, et la forêt de la Fuvelle. Au début du XXe siècle, Malbuisson connut une expansion importante avec l’avènement du tourisme, rendu possible par l’ouverture d’une ligne de chemin de fer nommée le « tacot » entre Pontarlier et Foncine. Alors classée station climatérique[1] (alt. 900 m), Malbuisson devint une destination prisée par les notables de Pontarlier, de Besançon, mais aussi par quelques Parisiens, tombés sous le charme des lieux et des activités possibles.

Géographie

Situation

Malbuisson se niche au cœur du massif du Jura, plus précisément dans le Haut-Doubs, région s’étalant de Morteau à Chapelle-des-Bois, où l’altitude est supérieure à 800 mètres. C’est un pays de moyenne montagne, aux abords d’une dépression donnant sur la plaine suisse à l’ouest, avec pour passage une cluse (effondrement) entre Jougne et Vallorbe, surplombée par le point culminant du Doubs, le mont d’Or (1 463 m).

Toute la zone est classée en risque sismique de niveau 1A qui correspond à de la « sismicité très faible mais non négligeable » où aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'a été observée historiquement (Les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur[2])[3].

Ainsi, ce pays, entre vallons, plaines, failles, crêts, combes et autre cluses, doit sa complexité à sa structure karstique, façonné par l’eau, le vent et les mouvements de terrains. Le sous-sol calcaire permet à l’eau de pluie de facilement s’infiltrer, donnant alors naissance à de nombreux cours d’eau dont le Doubs qui irrigue tout le département, et alimente notamment le lac de Saint-Point. Ce plan d’eau long de 8,5 kilomètres et large de 1, forme l'un des plus grands lacs naturels de France après le lac du Bourget, le lac d'Annecy exception faite de la partie française du lac Léman. Il est le plus vaste des lacs naturels du Jura français, situé dans un large val orienté du sud-ouest au nord-est, entre la montagne du Laveron et celle du fort de Saint-Antoine.

Le village de Malbuisson s’est établi entre la rive droite du lac et la forêt d’épicéas de la montagne du fort sur une bande de 400 m de large et de 2 km de long. Le site profite donc de la présence d’un plan d’eau, d’une forêt dense, mais aussi de plusieurs sources d’eau naturelle qui resurgissent de la montagne. La plus connue est la Source bleue, issue d’un réseau souterrain complexe, avant de ressortir et de s’écouler dans le lac.

Accès

- Paris 470 km - Par route : - A36 sortie Besançon puis RN 57 direction Pontarlier puis RD 437 direction Malbuisson - A39 sortie Poligny, puis RN5, RD 471, RD 9, RD 437

- Par train : gare de Frasne ; gare de Vallorbe (Suisse) ; gare de Pontarlier

- Par avion : Genève Cointrin (Suisse) ; Pontarlier Aérodrome.

Lieux-dits et écarts

La commune de Malbuisson comporte :

- Un écart nommé le Vezenay, situé au nord de la commune, qui est constitué d’une quarantaine de maisons et d’une centaine d’habitants. Ce village fut rattaché à Malbuisson dans les années 1850 à la suite d'un partage de commune avec Chaudron qui fut alors rattaché à la commune de Montperreux.

- Deux lieux-dits : les Granges de Malbuisson, groupement de vieilles fermes située sur les hauteurs de la commune en direction du fort de Saint-Antoine, et la Source Bleue, au nord de la commune, résurgence d’eau souterraine aux reflets bleutés formant une rivière se jetant dans le lac de Saint-Point. Cette rivière assure aujourd’hui la limite entre Malbuisson et Montperreux après que ces deux communes aient absorbé le petit village de Chaudron en 1856.

Notons aussi les lieux-dits forestiers de la commune :

- Le bois Brûlé - Bois du Roi - les Troncs Chez Tous -les Chatières - Bois de Ban.

Les grandes unités tectoniques

Sur le plan structural, l’ensemble du territoire communal appartient à la haute chaîne du Jura ou faisceau helvétique. L’axe des plissements est orienté du sud-ouest au nord-est, ces plis déterminent un vaste synclinorium (vaste pli synclinal de plis parallèles à plus faibles rayons de courbure) crétacé dont le fond est occupé par les lacs de Saint-Point et Remoray. Les formations géologiques appartiennent toutes au synclinorium du lac de Saint-Point en marge de l’anticlinal coffré de Montperreux et surtout du grand accident de Pontarlier et de la faille de Montperreux. Très peu de failles affectent ces structures sur la commune, la plus importante n’occasionne qu’un léger décrochement dans le Jurassique supérieur (Les Chatières), une autre existe à proximité de la piscine.

Vigoureusement plissés et érodés, les niveaux géologiques ont servi de cadre à une importante phase de glaciation (Würm), durant laquelle les dépôts morainiques se sont largement distribués. Enfin, des épandages alluvionnaires ont été effectués par le Doubs à l’extrême ouest de la commune. L’ensemble du bâti actuel a été établi sur des niveaux crétacés ou des dépôts glaciaires.

Les séries stratigraphiques

On peut regrouper grossièrement l’ensemble des niveaux en présence dans trois catégories :

- le Jurassique supérieur (ou Jura blanc).

Ce sont les formations les plus anciennes (environ 150 millions d’années), il s’agit dans le cas présent de séries calcaires massives avec quelques intercalations marneuses. Cette série se termine d’ailleurs par un niveau marneux peu puissant (19 à 20 m). Le Jurassique supérieur est largement recouvert de forêts sur le territoire communal (bois du Roi, les Chatières, les Troncs Chez Tous) ;

- le Crétacé

Il s’agit essentiellement du Crétacé inférieur qui marque le retour d’une sédimentation marine après l’épisode laguno-lacustre du Purbeckien (Jurassique supérieur à Crétacé inférieur). Il existe des niveaux marneux dans le Crétacé (Hauterivien inférieur) mais les roches sont en général plutôt des marnes ou des calcaires. La partie riveraine du lac de Malbuisson (Le Vezenay par exemple) est située sur ces niveaux. Ces deux catégories décrites sont datées de l’ère secondaire et la transition de l’une à l’autre est marquée par le faciès Purbeckien dont la sédimentation a eu lieu en eau douce, contrairement aux autres niveaux dont le dépôt s’est effectué dans le domaine marin ;

- La dernière catégorie est beaucoup plus récente puisque datée du Quaternaire.

Les formations superficielles

Soumise aux glaciations, la haute chaîne se trouvait en marge de la grande glaciation Würmienne. Ainsi la cuvette synclinale, occupée notamment par Malbuisson, a-t-elle été comblée de dépôts morainiques recouvrant des lentilles argileuses interglaciaires. La position marginale de la commune par rapport à cet épisode glaciaire a conditionné une grande variété de faciès des dépôts, ainsi trouve-t-on des éléments de tailles variable allant de la farine au gros blocs. Des alluvions récentes occupent le fond du synclinal entre les deux lacs de Remoray et de Saint-Point, le Doubs est responsable de leur dépôts.

Hydrographie

Malbosson en 1322 ; Malboisson en 1343 ; Malbuisson depuis 1530[4]. La nature du substrat conditionne le devenir des eaux météoriques. Sur les roches calcaires, l’écoulement est entièrement souterrain (circulation karstique) et sur substratum marneux, il est superficiel (réseau hydrographique). Ces deux écoulements coexistent à Malbuisson.

Les écoulements souterrains

La circulation des eaux s’effectue essentiellement dans les calcaires. Le manque de données par marquage des eaux ne permet pas d’établir de communications souterraines entre points d’injections et sources karstiques. Il apparaît cependant que ces points d’injection devraient exister et notamment dans le domaine forestier. Toutefois, les témoins de cette activité karstique sont nombreux, il s’agit des lapiez et d’autres formes karstiques. La présence d’humus sur ces figures d’érosions accentue encore le phénomène, donnant en forêt des blocs calcaires extrêmement fragmentés et une microtopographie très accidentée.

Les écoulements superficiels[5]

Les substrats imperméables sont faiblement distribués sur l’ensemble de la commune et ne permettent de développement que d’un réseau superficiel restreint. La nature des roches sous-jacentes conditionne largement ce type d’écoulement. C’est donc à l’ouest de la commune qu’il se développe, grâce aux dépôts glaciaires fins et aux niveaux marneux. On doit donc noter la présence de quelques petits ruisseaux (Source Bleue, ruisseaux au Vézenay, ruisseau près du camping).

Climat

Située dans la zone médio-européenne et plus précisément dans le domaine alpin, la Haute Chaîne du Jura est sous l’influence d’un climat semi-continental à nuances montagnardes et subalpines sur les sommets où les précipitations restent de type océanique. Ainsi Malbuisson profite d’un climat de montagne caractérisé par de fortes précipitations, notamment sous forme de neige et une température moyenne annuelle basse. En hiver il n’est pas rare que les températures chutent sous les –25 °C pendant plusieurs semaines, avec des minima proches de –35 °C sous la bise. Ce vent glacial du nord ou nord-est, froid et sec, s'engouffre dans les vallées orientées majoritairement nord-sud.

Mais la saison hivernale n’est pourtant pas désagréable puisque le soleil brille fréquemment, et le ciel est souvent clair. Le coefficient de nivosité sur le Jura au-delà de 1 000 m est de 35 % (nombre de jours de précipitations neigeuses sur le nombre total de jours de précipitations). Il n'est pas rare d'avoir jusqu’à 5 mois consécutifs d'enneigement comme pendant l’hiver 2005-2006. L'influence océanique est marquée par la prédominance des vents d'ouest ou de sud-ouest apportant la pluie et/ou de neige. Auparavant, on comptait aussi un vent d'ouest nettement moins présent aujourd’hui et au même niveau que le vent de nord-ouest.

La transition printanière est courte et l'on passe presque directement de l'hiver à l'été. En été, le brouillard s’invite souvent le matin, mais se disperse vite en fin de matinée pour laisser place au soleil. L'été est caractérisé par la fréquence des orages, parfois violents. Ils fournissent la part la plus importante des précipitations estivales, en particulier en juillet et en août.

Topographie du site

La commune de Malbuisson se situe sur le versant vigoureux de l’un des maillons de la haute chaîne du Jura et son urbanisation a dû tenir compte des caprices de la topographie. La station est déjà ancienne et le paysage fortement humanisé des premières pentes en porte la trace. De petite taille (660 ha), la commune connaît un dénivelé important entre son point le plus bas, le lac, dont l’altitude est légèrement inférieure à 850 m et son point le plus haut, le bois de ban qui culmine à 1 091 m. La montée vers le sommet depuis le lac s’effectue en trois paliers successifs : Le premier de quelques dizaines de mètres voit l’altitude passer assez vigoureusement de 850 m à 880/900 m où se situe le premier replat, en grande partie colonisé par l’urbanisation. Le second est le plus important puisqu’il correspond à un dénivelé de plus de 100 m sur une très faible distance (145 m entre la station de pompage et le sommet des Troncs Chez Tous soit des pourcentages voisins de 25). Au-dessus de 1000/1 030 m, un replat sommital est exploité de façon pastorale (Les chatières, Granges de Malbuisson). Ce dernier est plus marqué au sud, où quelques légères contre-pentes correspondent à un système de vallées sèches, qu’au nord où la pente s’infléchit seulement. Et puis les altitudes progressent à nouveau vers l’est où la limite communale correspond grossièrement à la ligne de crête qui domaine le fort de Saint-Antoine (1050-1 090 m). Ce schéma simple, en marches d’escalier parallèles à la direction du lac, est légèrement contrarié par quelques vallées sèches :

- entre Malbuisson et le Vézenay sur la première pente,

- au sud comme au nord du bois du Roi sur la seconde

- à l’est des granges de Malbuisson, ainsi qu’au sud des Chatières sur le troisième, beaucoup plus vigoureusement entaillée que les précédentes.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Malbuisson est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [6] - [7] - [8]. La commune est en outre hors attraction des villes[9] - [10].

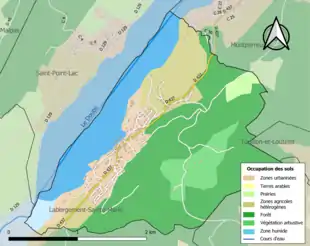

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (55 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (47,4 %), eaux continentales[Note 2] (16,5 %), zones agricoles hétérogènes (14,3 %), zones urbanisées (10,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7,6 %), prairies (1,7 %), zones humides intérieures (1,7 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Toponymie

Malbosson en 1322 ; Malboisson en 1343 ; Malbuisson depuis 1530[4].

Histoire[13]

- 1790-1794, Malbuisson absorbe Le Vezenay

- En 1856, Malbuisson absorbe avec Montperreux l'ancien village de Chaudron

- En 1994, Malbuisson a été une ville étape du Tour de France.

Héraldique

|

Malbuisson porte:

|

|---|

Politique et administration

| Période | Identité | Parti | Qualité | |

|---|---|---|---|---|

| 2014-en cours | Claude Lietta [14] Réélu pour le mandat 2020-2026 | SE | Cadre | |

| 2008 - 2014 | Claude Mignon [15] | |||

| 1995 - 2008 | Marie-Agnès Bouthiaux | |||

| 1989 - 1995 | Claude Beaufour | |||

| 1983 - 1989 | Pierre Duboz | |||

| 1977 - 1983 | Charles Renaud | |||

| 1971 - 1977 | Michel Debois | |||

| 1956 - 1971 | Joseph Renaud | |||

| 1953 - 1956 | René Liberman | |||

| 1945 - 1953 | Henri Petithuguenin | |||

| 1934 - 1945 | Joseph Renaud | |||

| Les données manquantes sont à compléter. | ||||

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[17].

En 2020, la commune comptait 851 habitants[Note 3], en diminution de 0,58 % par rapport à 2014 (Doubs : +1,96 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La population de Malbuisson est constituée de 48,2 % d’hommes et de 51,8 % de femmes. Elle se divise aussi en 48,8 % d’actifs occupés, 2,6 % de chômeurs, 16,4 % de retraités (ou en préretraite), 7 % d’étudiant, élèves, stagiaires, et 25,2 % d’autre inactifs. Près de 33 % des logements de la commune sont des résidences principales et 67 % sont des résidences secondaires soit plus de 400 logements. 56 % des résidences principales sont des maisons. 70 % des occupants de résidence principale sont propriétaires[20].

La commune abrite plus de 3 000 habitants en été mais seuls 500 sont permanents.

Économie

Tourisme

L'économie de la commune s’est développée principalement autour du tourisme et le village perpétue ainsi cette tradition, en proposant :

- des pistes de ski de fond, des sentiers pour la pratique du VTT, de la randonnée pédestre ou randonnée en raquette à neige sur les montagnes environnantes

- voile, barque, pédalo, pêche et baignade sur le lac ;

- des établissements hôteliers et des restaurants de qualité, et de nombreux commerces proposant entre autres des produits du terroir ;

- une nature préservée tant au niveau de la forêt que du lac.

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

- La Source bleue est une belle résurgence située entre Montperreux et Le Vézenay. Elle a été explorée en scaphandre autonome sur près d'un kilomètre de distance. La légende dit que la source est bleue à cause des pleurs de Berthe de Joux (du château de Joux) qui pleura la mort de son amant après que son mari, cru mort lors des croisades, revint et découvrit la liaison adultère. Il s’agit pour d’autres de la réflexion de l’eau dans le spectre du bleu qui donne à l’eau cette couleur. La Source bleue fut l'objet d'une peinture signée Gustave Courbet en 1872.

La résurgence de la Source Bleue.

La résurgence de la Source Bleue. La grande cascade de la Source Bleue.

La grande cascade de la Source Bleue.

Spécialités gastronomiques locales

La région est réputées pour ses spécialités culinaires locales, principalement fromagères comme le comté affiné entre autres au fort de Saint-Antoine, le morbier, la cancoillotte, et le Mont d'Or (fromage saisonnier d'hiver) et le Petit Sancey (en été). Les charcuteries fumées (souvent au tuyé) telles que la viande des Grisons, brési, jambon de montagne sont également fort connues et accompagnent souvent les plats préparés avec les fromages de la région (fondue au fromage comtoise, ou la boîte chaude préparée avec un mont d'Or).

Généralités

Des rives du lac au bois de Ban, Malbuisson échelonne ses altitudes de 850 m à 1 090 m, ce qui place, en termes de zonation écologique à l’étage montagnard. La moitié du territoire est enforesté, tandis que le reste de la commune est occupé par des prairies à vocation agricole, les bosquets, les formations riveraines et la zone urbanisée.

- Les massifs forestiers offrent une certaine homogénéité dans la région et sur la commune du fait de l’exposition générale contrastée et de conditions de substrat assez uniformes. La hêtraie sapinière représente le groupement climicique à cette altitude.

- La hêtraie sapinière est bien représentée à Malbuisson du fait des conditions topographiques peu pentues : Pente <20 % (Bois de ban, les Chatières, les Troncs chez Tous). En strates arborescentes, le sapin, le hêtre et l’épicéa dominent l’érable faux platane et le sorbier des oiseleurs. Notons que l’épicéa est favorisé par la sylviculture. Les arbustes sont assez recouvrants (50 %) et diversifiés : le hêtre, le chèvrefeuille noir, le noisetier, le sorbier des oiseleurs, le sapin, l’épicéa. Une strate sous-arbustive est occupée par le groseillier alpin, le framboisier et la myrtille.

- Les herbacées, plus ou moins recouvrantes selon les trouées dans le couvert arborescent, sont cependant diversifiées avec : l’"orge d’Europe" (Hordelymus europaeus), le lamier jaune, l’aspérule odorante, la fougère mâle, le prénanthe pourpre, l’oxalis petite oseille, la fougère femelle, la dentaire…

Les prairies mésophiles

Elles correspondent aux surfaces exploitées pour la fauche et la pâture. La pratique de la fauche confère à ces prairies une physionomie de hautes herbes composées plutôt de graminées : l’« avoine dorée » (Trisetum flavescens), le dactyle aggloméré, le pâturin commun, la fétuque des prés… mais aussi de dicotylédones qui fleurissent ces formations : Le salsifis des prés, le géranium des bois, la knautie des champs, la grande Berce.

Les prairies pâturées sont d’aspect physionomique plus ras du fait d’une adaptation des espèces au piétinement : Le trèfle des prés et le trèfle rampant (ou trèfle blanc), le pissenlit, la renoncule âcre, le plantain lancéolé, sont abondamment représentés. Les graminées, un peu plus hautes, sont : la crételle des prés, l’ivraie vivace, la fétuque rouge, la houlque laineuse et la flouve odorante. On notera cependant l’imbrication de ces deux types de prairies due aux changements d’utilisation de chaque parcelle au cours du temps. Le cortège floristique devient, somme toute, assez banalisé par les pratiques, mais la productivité fourragère est d’un intérêt notable.

Les pelouses bénéficient ici de conditions sèches dues aux sols superficiels des affleurements calcaires, plutôt qu’à des situations topographiques directement ensoleillées. Leur cortège floristique n’est d’ailleurs pas complètement original par rapport aux prairies voisines. La présence du brome érigé, de la brize, de la piloselle et de l’hélianthème nummulaire reflète tout de même ces variations de substrat.

Les haies et bosquets

Ils sont de deux types sur la commune, en fonction du contexte stationnel :

- Au sud de la commune, la zone agricole est cloisonnée par des haies et bosquets calcicoles en prolongeant du système forestier. Ils sont structurés par le frêne, l’érable faux platane, l’épicéa, puis pour les arbustes, par le noisetier, l’aubépine monogyne, le prunellier et le rosier des chiens (ou églantier). En sous-strate, le groseillier alpin s’installe. Les herbacées sont diversifiées avec une espèces prairiales et forestières qui témoignent du lien dynamique des haies avec la forêt. Les espèces sous le couvert de la haie sont le lierre terrestre, le fraisier, la raiponce en épi, tandis que l’ourlet de la haie est caractérisé par le dactyle, la grande berce, la renoncule âcre, la flouve odorante…

- Au nord, en bordure des ceintures végétales du lac, le cortège des arbustes change pour former des haies riveraines et des bosquets de saules. Peu d’arbres, sauf le saule marsault, dominent ces groupements qui sont plutôt arbustifs, avec le saule cendré, le saule pourpre, le saule à cinq étamines, mais aussi le frêne, le bois-puant, le cornouiller sanguin, le noisetier. Le cortège d’herbacées se compose d’espèces des mégaphorbiaies comme la reine-des-prés, l’angélique des bois, l’épilobe hirsute… d’espèce nitrophiles comme le chanvre, l’ortie dioïque… et des espèces prairiales comme le dactyle, la brize, le gaillet mollugine (ou Caille-lait blanc)…

Les ceintures végétales des rives du lac

La dynamique écologique de la colonisation des rives par la végétation, conduit à la différenciation depuis l’amont de la berge vers le lac, de la mégaphorbiaies puis de cariçaies (voir Liste des formations végétales) et enfin de scirpaies et roselières.

Les mégaphorbiaies

Groupement en hautes herbes, les mégaphorbiaies assurent un lien fonctionnel entre les ceintures humides et les bosquets hygrophiles. Elles sont caractérisées par la reine-des-prés, l’aconit pyramidale (Aconitum) et la valériane officinale. S’installent également les cirses des rivages, la scrophulaire noire, le géranium des bois, l’angélique des bois, la canche cespiteuse. D’autres espèces proviennent des cortèges floristiques voisins nitrophiles ou humides : l’ortie dioïque, le gaillet gratteron, la laîche gracile, la baldingère, la prêle des marais…

Les cariçaies

On observe une imbrication de ces groupements qui passent de :

- La cariçaie à laîche gracile

- La cariçaie à laîche étalée

- La cariçaie à laîche à ampoules.

Le premier type s'installe juste en bordure de la mégaphorbiais et présente un fort recouvrement de laîche gracile, avec un mélange d’espèce des mégaphorbiais ou un faciès baldingère. Le second type, caractérisé par ses touradons de laîche étalée, est fleuri notamment par le séneçon des marais, l’iris des marais, la grande douve… et on voit apparaître le roseau, le trèfle d’eau, la massette à larges feuilles… Le troisième type de cariçaie, groupement à laîche à ampoules, offre une fréquentation importante de laîche précités et de laîche vésiculeuse. Il abrite aussi des espèces des roselières comme le jonc des chaisiers, la prêle des vases… ou des espèces aquatiques compagnes : les nénuphars jaunes et blancs.

Les scirpaies et roselières

La présence du roseau est effective dans plusieurs types de groupements amphibies, mais avec des fréquences inégales qui amène à différencier :

- Le groupement à prêle des vases dominante

- Le groupement à massette à larges feuilles dominant

- Le faciès à jonc des chaisiers dominant

- La roselière (ou phragmitaie) à roseau (ou phragmite) dominant.

En plus de ces espèces en mélange, les espèces compagnes proviennent des bas-marais comme le trèfle d'eau, ou du milieu aquatique comme les nénuphars et les potamots nageant et luisant.

Les groupements aquatiques

Signalons la présence de groupements aquatiques :

- à nénuphars, potamots et herbes du Doubs,

- Algaux macrophytiques à characées dont le développement maximal est à dix mètres de profondeur, et microphytiques

Patrimoine faunistique

On compte sur la commune quatre grands types de milieu :

- les formations forestières ;

- les milieux à vocation agricole ;

- la zone urbanisée ;

- les zones humides (marais) et l’eau libre (lac, ruisseaux).

Les formations forestières

Représentées par la hêtraie sapinière et la sapinière pessière (voir Liste des formations végétales) les forêts (bois du Roi, Troncs Chez Tous) couvrent presque trois quarts de la superficie communale. La présence de plusieurs strates végétales favorise la diversité animale, l’avifaune y est donc très riche, comportant oiseaux typiques de l’étage montagnard.

Ainsi le bec-croisé des sapins, le merle à plastron, ou le cassenoix moucheté sont-ils présents ; le pic noir l’est probablement aussi mais la rareté du hêtre (notamment les vieux arbres) lui est peut-être défavorable. La même remarque vaut pour la chouette de Tengmalm qui utilise les loges de ce pic pour y nicher. Quelques espèces transgressives de l’étage collinéen supérieur occupent le massif, il s’agit de la grive draine, du roitelet huppé ou des mésanges noire et huppée. Des espèces plus discrètes telles que la gélinotte des bois ou l’autour des palombes sont nicheuses.

Pour ce qui est des mammifères, l’écureuil, la martre, le renard, le chevreuil sont présents (Les Troncs Chez Tous). Le chamois est également signalé de passage (Les Chatières).

Les milieux à vocation agricole

Ces secteurs n’accueillent classiquement que très peu d’oiseaux nicheurs : le traquet tarier et l’alouette des champs. Cependant l’intérêt faunistique est rehaussé par la fonction de ces milieux de lieu de gagnage (lieu ou les animaux cherchent leur nourriture) pour les mammifères (chevreuil, renard…) ou les rapaces (buse variable, milan royal). La présence de haies, ruisseaux, mares ou bosquets augmente également la valeur écologique de ces biotopes (caractéristiques physiques du milieu fréquenté par une espèce). De très nombreuses espèces peuvent alors trouver place : linotte mélodieuse, chardonneret élégant, bouvreuil pivoine ou pinson des arbres (ruisseau de la source bleue). Ces formations sont malheureusement peu développées à Malbuisson (vallon proche du Vézenay, quelques bosquets près des granges de Malbuisson)

La zone urbanisée

Le moineau domestique, le rougequeue noir ou l’hirondelle de cheminée habituellement présents dans ces secteurs urbanisés le sont dans le cas présent. La proximité du lac de Saint-Point apporte cependant quelques espèces non caractéristique du domaine urbain comme la mouette rieuse.

Les zones humides et le plan d’eau

C’est dans cet ensemble que figurent les milieux les plus riches en termes de diversité spécifique et de fonctionnement. Il s’agit essentiellement du marais (les Fuvelles) qui permet la nidification de nombreuses espèces (Cygne tuberculé, foulque macroule, rousserolle effarvatte, etc.) en leur procurant refuge et ressources alimentaires. En relation avec le plan d’eau, le marais a un fonctionnement bien établi qui fait intervenir des espèces adaptées aux milieux humides. Les ressources du marais et du lac sont d’ailleurs utilisées toute l’année, car après la période de reproduction, les espèces migratrices et hivernantes fréquentent en nombre ce milieu. La richesse de ces formations a entraîné un décret de mise en réserve naturelle sur la commune voisine : Labergement-Sainte-Marie autour du lac de Remoray. L’intérêt du plan d’eau et de ses marais annexes pour la nidification et la migrations des Anatidés (Famille de cygnes, oies, canards et harles), Laridés (famille de goélands, mouettes, et sternes) et Limicoles (ensemble regroupant les chevaliers, bécasseaux, courlis et autres vanneaux) est très important. Les amphibiens utilisent également les zones humides pour réaliser leur cycle de reproduction.

Panorama

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Vieux terme pour Climatique

- L’intensité VII correspond à des dommages importants chez les bonnes constructions ordinaires avec des effondrements possibles – Équivalence à la magnitude 7 sur l’échelle de Richter

- Carte et explication des risques sismiques en Franche Comté

- Jean Courtieu, Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 4, Besançon, Cêtre, .

- Diagnostic environnemental du Plan d'Occupation des Sol de la commune 1995

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Accueil : Histoire, démographie et cartographie des communes », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- Site officiel de la préfecture du Doubs - liste des maires (doc pdf)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE: Population depuis le recensement de 1962