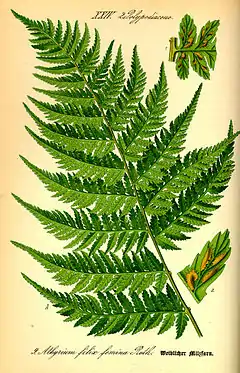

Athyrium filix-femina

Athyrium filix-femina, la fougère femelle ou athyrium fougère-femelle, est une fougère de la famille des Dryopteridaceae, certains auteurs la classent parmi la famille des Woodsiaceae. Bien que ses spores engendrent une formation bisexuée, elle a gardé la dénomination de fougère femelle en comparaison de la fougère mâle plus robuste[1].

Étymologie

Le nom scientifique Athyrium vient du grec thurion, « petite porte » car l'indusie est fixée à la fronde comme une charnière de porte qui s'ouvre à maturité. L'épithète filix-femina signifie littéralement « fougère femelle ». Cette espèce n'est pas plus féminine que la fougère Dryopteris filix-mas n'est mâle : c'est simplement que la première paraît plus gracile que la seconde, robuste[2].

Description

.jpg.webp)

Appareil végétatif

C'est une espèce très variable. La variété américaine Athyrium filix-femina var. angustum (Willd.) G.Lawson (= Athyrium filix-femina var. michauxii Mett.) diffère un peu de la variété eurasiatique.

Athyrium filix-femina présente un port en rosettes, partant d'un rhizome dressé, écailleux. Les frondes, d'aspect fragile et de consistance peu coriace mesurent de 35 à 100 cm et sont de couleur vert tendre. Elles ont une forme fuselée et sont divisées (= pennées) deux ou trois fois. Les folioles sont finement découpées (d'où le nom de Fougère femelle donnée à cette plante). Les divisions primaires sont triangulaires et lancéolées, elles sont elles-mêmes découpées quinze à trente fois. Ces divisions secondaires sont également lancéolées et leurs lobes sont terminés par deux à quatre dents. Le pétiole est bien plus court que le limbe et porte au niveau de sa base quelques écailles de couleur brune en forme de spatule.

Appareil reproducteur

Les sores, portés sur la face inférieure des frondes, ont un aspect allongé plus ou moins réniforme ( = en forme de rein). Les sores sont protégés par des indusies persistantes, étroites, aux bords frangés. La période de sporulation se situe de juin à septembre et le mode de dissémination est anémochore.

Répartition géographique et habitat

- Cette fougère est assez commune en France sauf dans les régions du Sud-Ouest et méditerranéenne. Elle se trouve également en montagne jusqu'à plus de 2 000 m.

- En Europe, elle est très répandue sur le continent sauf au niveau des régions bordant la Méditerranée.

- En Amérique du Nord, c'est une plante commune dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, au Québec.

- Au niveau mondial, Athyrium filix-femina se rencontre plus généralement dans les régions tempérées de l'hémisphère nord (Asie, Amérique du Nord, Europe).

Athyrium filix-femina vit dans les stations fraîches, à hygrométrie élevée. On la rencontre dans les forêts humides de feuillus ou de résineux, dans les prairies humides et ombragées de montagne, dans les endroits pierreux humides et aux bords des fossés.

Utilisation

Le rhizome a souvent été substitué en pharmacie à celui du Dryopteris filix-mas[3]. De nombreux usages médicinaux sont cependant connus, bon nombre d'entre eux étant liés à l'accouchement et aux menstruations, d'où le nom de "fougère femelle". C'était le cas notamment chez les indiens Potawomi, Makah, Meskwaki. D'autres tribus en consommaient les jeunes pousses et les rhizomes rôtis, après les avoir largement pelés. On peut aussi signaler l'emploi des frondes en guise "d'ustensiles de cuisine", pour l'emballage de produits (baies ou autres), le nettoyage du poisson ou encore comme plateaux pour la cuisson à la vapeur. Les indiens Okanagan-Colville, quant à eux, considéraient sa présence comme un indicateur de la présence d'eau durant leurs voyages.

Synonymes

- Polypodium filix-femina L.

- Asplenium filix-femina (L.) Bernh.

- Aspidium filix-femina (L.) Sw.

Liens externes

- (en) Référence Flora of North America : Athyrium filix-femina

- (en) Référence Flora of Missouri : Athyrium filix-femina

- (en) Référence Catalogue of Life : Athyrium filix-femina (L.) Roth (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Athyrium filix-femina

- (en) Référence NCBI : Athyrium filix-femina (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Athyrium filix-femina (L.) Roth ex Mert.

- Athyrium filix-femina (Linné) Roth. dans florelaurentienne.com

Notes et références

- François Couplan, Les plantes et leurs noms. Histoires insolites, Éditions Quae, (lire en ligne), p. 61

- François Couplan, Les plantes et leurs noms. Histoires insolites, Quae, , p. 61.

- Native american ethnobotany, Daniel E. Moerman

.jpg.webp)