Montjoie-le-Château

Montjoie-le-Château est une commune française située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Montjoie-le-Château | |||||

Montjoie-le-Château. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Doubs | ||||

| Arrondissement | Montbéliard | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du pays de Maîche | ||||

| Maire Mandat |

Claude Martelet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 25190 | ||||

| Code commune | 25402 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

24 hab. (2020 |

||||

| Densité | 4,5 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 21′ 02″ nord, 6° 54′ 09″ est | ||||

| Altitude | Min. 395 m Max. 773 m |

||||

| Superficie | 5,39 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Maîche | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

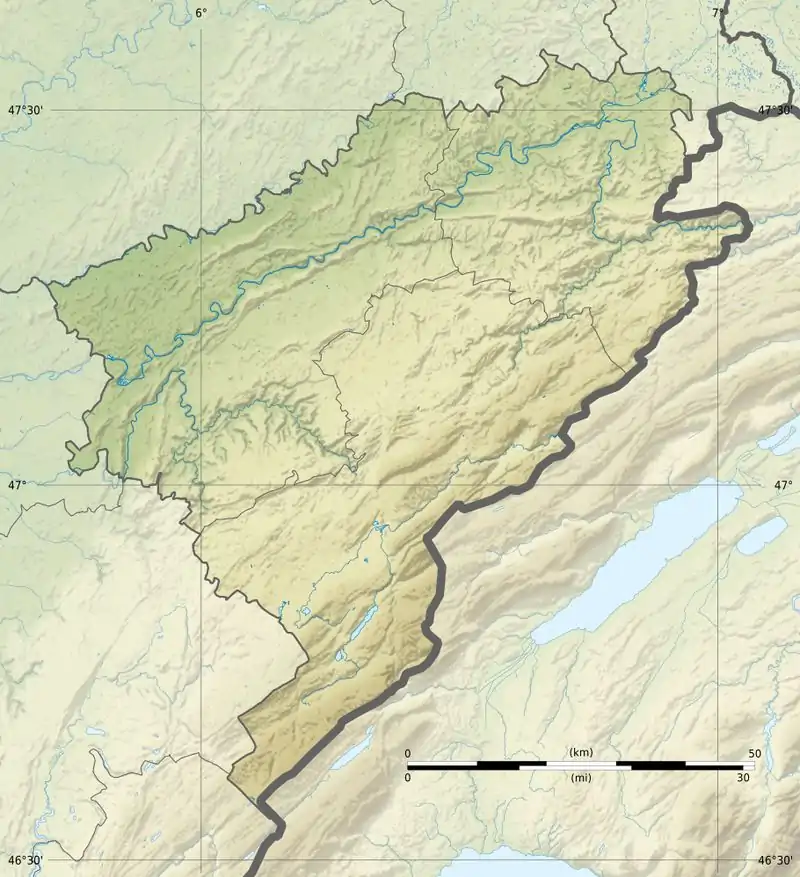

Géolocalisation sur la carte : Doubs

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

Géographie

Toponymie

Monte Gyena en 1239 ; Læti mons en 1369 ; Montjoye-sur-Doub en 1377 ; Montjoye en 1398 ; Montjoie en 1790 ; Montjoie-le-Château depuis le [1].

« Montjoie » serait un dérivé du germanique mundgawi (« protection du territoire ») qui aurait été mal traduit par le latin mons gaudii (« mont de la joie »)[2]. L'oïl montjoie est attesté au sens de « monticule servant d’observatoire, tas de pierre ou édicule pour indiquer le chemin ou pour garder un souvenir glorieux »[3] et sa traduction en occitan montjòia prend le sens de « bloc de pierre servant de borne ou de limite ou consacrant un souvenir ».

Communes limitrophes

|

Villars-lès-Blamont | Haute-Ajoie (CH, Jura) |

| |

| Chamesol | N | Vaufrey | ||

| O Montjoie-le-Château E | ||||

| S | ||||

| Soulce-Cernay | Courtefontaine |

Urbanisme

Typologie

Montjoie-le-Château est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6]. La commune est en outre hors attraction des villes[7] - [8].

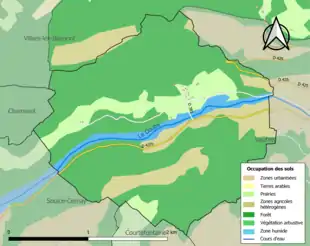

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69,6 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (67,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (69,6 %), zones agricoles hétérogènes (12,6 %), prairies (12 %), eaux continentales[Note 2] (5,8 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Histoire

Siège d'une seigneurie puis baronnie créée par les seigneurs de Glère elle sera transmise aux barons de Thuillières par le mariage de la fille de Guillaume II de Glère-Montjoie avec Didier de Montreux. De cette union naitra Jeanne, dame de Montreux en Ferrette, qui va épouser Guillaume de Thuillières donnant ainsi naissance à la branche de Thuillières-Montjoie.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[14].

En 2020, la commune comptait 24 habitants[Note 3], en diminution de 22,58 % par rapport à 2014 (Doubs : +1,96 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Restes d'un imposant château bâti dès le début du XIIIe siècle par les sires de Glère, durant les guerres de Méranie. La première citation date de 1239, en qualité de "Monte gyena". Assiégé sans résultat en 1428 par Jean de Thierstein, bailli de Ferrette, il fut pris en 1444 par les troupes impériales, en 1475 par les confédérés helvétiques lors des Guerres de Bourgogne et ne fut définitivement mis en ruines qu'en par les troupes françaises du Maréchal de La Force.

Laissons l'Abbé Richard (in Essai sur l'histoire de la Maison & Baronnie de Montjoie - 1860 - Besançon) nous conter sa triste fin : « le , le rhingrave Otto-Louis, général des Suédois, après avoir défait les troupes du marquis de Bade, allié du duc de Lorraine, qui soutenait les Espagnols, arrive bientôt sur les frontières de la Franche-Comté et somme le baron de Montjoie de lui livrer passage, sous peine d'être traité en ennemi. Le baron en réfère aux gouverneurs du comté de Bourgogne, ainsi qu'au marquis de Conflans, et réclame leur secours sans quoi, disait-il, il ne pouvait se défendre et était contraint d'accepter la protection de la France, qui lui était offerte. Le marquis lui répond sur-le-champ qu'il n'a rien à craindre, puisqu'il est placé sous l'égide de l'empereur ; que si le rhingrave attaque les montagnes, il a 10000 hommes de milice et des montagnards armés pour voler à son secours. Cette réponse encourage le baron de Montjoie qui, comprenant que la défense des montagnes lui appartient, envoie au rhingrave la réponse du marquis et lui refuse le passage. Otto-Louis n'ose s'avancer plus loin. Le baron de Montjoie est moins heureux l'année suivante. Le maréchal de La Force, commandant un corps français de 12000 hommes, vient camper à la fin de mai 1635 sous le château de Montjoie. Saint-Belmont, capitaine lorrain, s'était jeté dans la forteresse, dont l'assise sur un roc élevé au milieu d'une vallée profonde était sa meilleure défense. Une sommation est signifiée à Saint-Belmont, et il refuse de se rendre. Pour attaquer la forteresse avec avantage, le maréchal avait à loger son canon sur un tertre incliné de l'autre côté du ravin, au couchant ; mais pour y arriver, il n'y avait qu'un chemin dans l'étroit espace de cette coupure, au pied même des murs du château. Saint-Belmont tuait à coups de mousquet les bœufs et les chevaux attelés pour monter les canons ; et tant qu'il eut des munitions, jamais l'ennemi ne put occuper avec son artillerie le point dominant la forteresse. Quand la poudre vint à manquer, le capitaine lorrain ne se rendit pas encore : il subit plusieurs volées de canon et ne capitula qu'après que la brèche fut praticable, après plus de trois semaines d'une honorable défense. Les vainqueurs firent sauter les tours et les murailles du château, en brûlèrent les maisons, ainsi que celles du bourg ; la chapelle seule fut épargnée, ses murailles, rougies par le feu à l'extérieur, attestent encore de nos jours l'intensité de l'incendie. »

Des tentatives de restauration ont été entreprises dans le courant des années 1980 (consolidation du donjon pentagonal, défrichement général du site, fouilles partielles qui ont mis au jour une superbe série de carreaux de poêle recouverts d'une glaçure à base de plomb de couleur verte et datant de la fin du XVIe siècle ainsi que quelques objets hétéroclites : clous en fer forgé, broche en bronze d'un clavendier, monnaies (rappen de Brisach & double parisis royal de Charles IV)...

Un boulet de canon, d'un diamètre d'environ 9 centimètres, datant du siège du château de 1635, a été mis au jour dans les années 1930, il est actuellement en possession d'un particulier du village.

Ce site castral d'une surface de plus de 85 ares, possédait trois enceintes. La chapelle castrale était enserrée entre la première et la seconde enceinte. Il est encore possible d'admirer les vestiges de la seconde enceinte ainsi que de la porterie qui était protégée par une massive tour en encorbellement. Cette dernière présente au visiteur un superbe mur à gros bossages. Il doit dater du XVe siècle. Les vestiges du massif donjon pentagonal (similaire à celui de Montbéliard ou du Bernstein dans le Bas-Rhin) sont encore des plus imposants. On peut y voir l'emplacement de deux cheminées superposées au premier et au second étage. À droite de la cheminée au premier étage sont un lave-mains et l'accès aux latrines donnant dans le fossé.

À noter les vestiges des caves comblées de gravats (logis seigneuriaux à côté du donjon), d'une salle souterraine desservie par un escalier et éclairée par une petite fenêtre (derrière la tour en encorbellement), ainsi que l'emplacement d'une poterne taillée dans le roc et donnant accès dans la combe du château.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Jean Courtieu, Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 4, Besançon, Cêtre, .

- Anne Lombard-Jourdan, Montjoie et Saint-Denis ! Le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, Paris, Presses du CNRS, 1989, (ISBN 2-87682-029-3), p. 64.

- « Étymologie Montjoie », wiktionnaire (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- [PDF] Site officiel de la préfecture du Doubs - liste des maires

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-François Nicolas Richard, Essai sur l'histoire de la maison et baronnie de Montjoie, 1860 Google livres