Manifestation du 15 mai 1848

La manifestation populaire parisienne du eut pour résultats de décapiter le mouvement républicain progressiste de la Deuxième République à la veille de l'offensive politique des conservateurs de l'Assemblée constituante.

Le contexte

Les résultats des élections du à l'Assemblée constituante sont très défavorables aux républicains progressistes. Le suffrage universel masculin, appliqué pour la première fois depuis 1792, a envoyé à l'Assemblée une écrasante majorité de « républicains du lendemain » (en fait des monarchistes et des bonapartistes camouflés). Le nouveau gouvernement élu par l'Assemblée, la Commission exécutive, est composé de républicains modérés peu favorables aux mesures sociales qui avaient été imposées par le gouvernement provisoire au lendemain de la révolution de février 1848.

Une fois réunie, l'Assemblée tente de s'affranchir de la pression populaire parisienne. Le 10 mai, elle refuse la proposition de Louis Blanc, la constitution d'un ministère du Travail et du Progrès qui aurait pris en charge l'amélioration de la situation des classes populaires. Le 12 mai l'Assemblée interdit aux clubs politiques d'envoyer des délégations lire des pétitions à l'Assemblée (ancienne pratique des sans-culottes parisiens de 1792-1794, reprise depuis ).

Les républicains parisiens sont mécontents de l'immobilisme du ministère des Affaires étrangères, Jules Bastide, qui refuse d'aider les révolutionnaires polonais alors écrasés par les troupes prussiennes à Posnen. Il ne fait que continuer la politique extérieure du gouvernement provisoire qui, sous l'impulsion de Lamartine, le 4 mars, avait exclu toute intervention en faveur des révoltés (Italiens, Polonais, Allemands…) durant le Printemps des peuples. Une telle attitude est incompréhensible pour les républicains progressistes qui vivent dans le souvenir de la révolution de 1792, où la France, la « Grande Nation », se portait au secours des « peuples opprimés par leurs princes ».

La manifestation du 15 mai

Il y a alors à Paris de nombreux gardes nationaux venus pour la cérémonie de remise annulée devant le refus des délégués ouvriers de la Garde siégeant au palais du Luxembourg, de participer à la cérémonie. Les provinciaux désœuvrés restent cependant dans la capitale. Des délégués polonais venus de Posen et de Lemberg, obtiennent par l'intermédiaire d'un ancien compatriote élu député de la Seine, Wolowski, que l'Assemblée discute le de la question polonaise. C'est ce jour-là que les clubs parisiens choisissent pour organiser une manifestation de soutien à la cause polonaise (malgré le peu d'enthousiasme des chefs républicains comme Raspail, Barbès ou Blanqui).

La manifestation commence place de la Bastille et doit gagner la place de la Concorde en passant par les Boulevards. On y voit de nombreuses délégations étrangères (Irlandais, Italiens, Polonais). L'action de certains meneurs (principalement celle du vieux révolutionnaire Aloysius Huber, personnage douteux peut-être indicateur de police, voire provocateur à ses ordres) et les défaillances du général de Courtais, commandant de la Garde nationale, font dégénérer la manifestation.

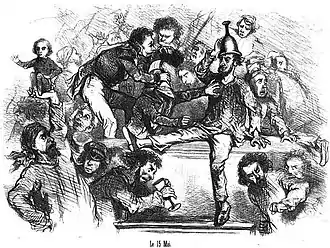

Les manifestants se dirigent vers le palais Bourbon où siège l'Assemblée. La foule force l'entrée de la salle des réunions[1]. Dans le brouhaha, on lit la pétition en faveur de la Pologne. Puis Aloysius Huber s'écrie « L'Assemblée nationale est dissoute ». La foule se rend alors à l'hôtel de ville de Paris où on établit la liste d'un gouvernement insurrectionnel (Blanqui, Ledru-Rollin, Albert, Louis Blanc, Huber, Thoré, Cabet, Pierre Leroux, Raspail). Cependant des éléments de la Garde nationale, réunis par Lamartine et Ledru-Rollin, membres de la Commission exécutive élue le pour succéder au gouvernement provisoire de février, assiègent l'hôtel de ville et en délogent les manifestants.

Conséquences de la manifestation

L'Assemblée et la Commission exécutive reprennent en main la situation. Les chefs républicains sont arrêtés (ils seront traduits devant la Haute Cour de justice de Bourges du 7 mars au ). Démis de ses fonctions, le préfet de police Caussidière (il démissionne de son mandat de député), est remplacé par un banquier manceau, Trouvé-Chauvel. Le général de Courtais, commandant la Garde nationale de Paris, qui avait montré quelques sympathies pour les manifestants, est arrêté et remplacé par le général Clément-Thomas. Jules Favre essaie en vain d'obtenir de l'Assemblée la mise en accusation de Louis Blanc. Buchez, qui s'était montré sans réaction face aux manifestants, perd la présidence de l'Assemblée où lui succède l'ex-procureur rouennais Antoine Sénard. Les conservateurs ont alors les mains libres pour mener l'offensive contre leur bête noire : les ateliers nationaux.

Notes et références

- Victor Hugo, dans Choses vues, présente ainsi l'invasion de la salle des séances : « L'invasion du 15 mai fut un étrange spectacle. Qu'on se figure la halle mêlée au Sénat. Des flots d'hommes déguenillés descendant ou plutôt ruisselant le long des piliers des tribunes basses et même des tribunes hautes jusque dans la salle, des milliers de drapeaux agités de toutes parts, les femmes effrayées et levant les mains, les émeutiers juchés sur le pupitre des journalistes, les couloirs encombrés ; partout des têtes, des épaules, des faces hurlantes, des bras tendus, des poings fermés ; personne ne parlant, tout le monde criant, les représentants immobiles ; cela dura trois heures. Le bureau du Président, l'estrade des secrétaires, la tribune avaient disparu et n'étaient plus qu'un monceau d'hommes. Des hommes étaient assis sur le dossier du Président, à cheval sur les griffons de cuivre de son fauteuil, debout sur la table des secrétaires, debout sur les consoles des sténographes, debout sur les rampes du double escalier, debout sur le velours de la tribune ».

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Duveau, 1848, coll. Idées, Paris, Gallimard, 1965, 250 p.

- Samuel Hayat, Quand la République était révolutionnaire : citoyenneté et représentation en 1848, Paris, Éditions du Seuil, , 404 p. (ISBN 978-2-02-113639-5, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Philippe Vigier, La Seconde République, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 295), , 8e éd. (1re éd. 1967), 127 p. (ISBN 2-13-052359-5, présentation en ligne).