Quai Voltaire

Le quai Voltaire se situe à Paris dans le 7e arrondissement.

7e arrt Quai Voltaire

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Saint-Thomas-d'Aquin | ||

| Début | Pont du Carrousel et 2, rue des Saints-Pères | ||

| Fin | Pont Royal et 1, rue du Bac | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 308 m | ||

| Largeur | 21 m | ||

| Historique | |||

| Dénomination | 1791 | ||

| Ancien nom | Quai des Théatins | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9876 | ||

| DGI | 9911 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Long de 308 mètres, il se situe entre le quai Malaquais et le quai Anatole-France qui le prolonge. Il commence au niveau de la rue des Saints-Pères et du pont du Carrousel et finit au niveau de la rue du Bac et du pont Royal.

Le quartier est desservi par la ligne 12 du métro à la station Rue du Bac, par la ligne C du RER à la gare du Musée d'Orsay et par les lignes 68 et 69 du réseau de bus RATP.

Origine du nom

.jpg.webp)

Ce quai porte le nom de « quai Voltaire » en hommage à l'écrivain qui y mourut, en 1778, dans l'hôtel du marquis de Villette.

Historique

À l'origine, le quai Voltaire n'est que la partie occidentale du quai Malaquais.

En 1595, Guillaume de Varic y installe une tuilerie.

Il est cité sous le nom de « rue du Quay, allant depuis le port de Malacquest jusques au pont des Thuilleries » dans un manuscrit de 1636.

On lui donne le nom de « quai des Théatins » après qu'un couvent de Théatins s'y est établi en 1644 en achetant, grâce à la générosité du cardinal Jules Mazarin, une maison pouvant abriter vingt-cinq religieux environ à l'emplacement des actuels nos 23 et 25 du quai Voltaire et no 26 de la rue de Lille. Le couvent est supprimé en 1790 et l'église, d'abord transformée en salle de spectacle puis en café, est démolie en 1822.

En 1791, le quai prend son nom actuel[1].

En juillet 1791 est organisée la translation des restes de Voltaire au Panthéon. Le cortège, suivi par 2000 personnes, passe et fait une longue halte devant l’hôtel de Villette, au no 27 du quai, où le philosophe est mort, en face duquel a été construit pour l’occasion un amphithéâtre[2].

Depuis Balzac, qui y situe la mystérieuse boutique d'antiquaire de La Peau de chagrin, le quai Voltaire abrite de nombreux antiquaires, aujourd'hui plutôt spécialisés dans le très haut de gamme.

Début du XIXe siècle, les premiers bouquinistes de Paris y font leur apparition.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 1 (et 2, rue des Saints-Pères) : hôtel de Bouillon, vers 1630, puis hôtel de Tessé[3] (dit aussi « de Sassenage ») construit en 1768 par Pierre-Noël Rousset et Louis Le Tellier pour Charlotte de Béthune-Charost et son fils, le comte de Tessé, grand écuyer de la reine. Le décor du grand salon est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York.

En s'élançant du toit de cet hôtel le avec pour objectif d'atteindre le jardin des Tuileries Jean-François Boyvin de Bonnetot (1688-1786), marquis de Bacqueville, exécuta une des premières tentatives de vol humain. Muni de sortes d'ailes fixées aux bras et aux jambes, il plana 300 m au-dessus de la Seine avant de tomber sur un bateau-lavoir, se brisant la cuisse[4].

- Le général Thomas Robert Bugeaud y mourut le [5]. Une plaque lui rend hommage.

Le styliste Nicolas Ghesquière y a ses bureaux[6].

- Nos 3 et 5 : hôtel Le Barbier, devenu hôtel Perrault[7] - [8], puis hôtel de La Briffe. Jusqu'en 1733, il n'y avait là qu'un seul ensemble relié par un souterrain avec l'autre côté de la rue de Bourbon qui servait de basse-cour. L'écrivain Maurice Joly vécut dans un petit appartement jusqu'à sa mort en 1878. Le magasin de couleurs Sennelier Les Couleurs du quai a été créé en 1887 par Gustave Sennelier. Il a eu pour clients des artistes comme Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Camille Pissarro, Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, Vassily Kandinsky, Pierre Bonnard, Pablo Picasso, entre autres.

La soprano Germaine Lubin (1890-1979) habitait un appartement au no 5.

Le notaire Gérard Voitey (1944-1994) y avait son étude et sa maison d'édition (1973-1994).

En mai 2007, après avoir quitté le palais de l'Élysée, l'ancien président Jacques Chirac (1932-2019) et son épouse Bernadette s'installent au no 3, dans un vaste appartement de 396 m2[9] prêté par Ayman Hariri, fils de l'ancien président du Conseil libanais Rafik Hariri[10]. Le couple quitte cet appartement en [11].

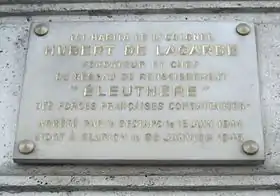

L’avocat pénaliste Olivier Metzner (1949-2013) y a également occupé un appartement de 250 m2[12], « juste en dessous de celui que la famille Hariri a prêté au couple Chirac »[13]. - No 7 : hôtel Glucq, devenu hôtel Choiseul-Beaupré, puis hôtel d'Aumont-Mazarin[14]. Jean-Baptiste Glucq (dit Glucq de Saint Port) y habita à deux reprises et y mourut en 1748. Cet hôtel formait avec le no 3 et le no 5 la « grande maison » achetée par ses parents le . En 1733, la succession de Mme Jean Glucq, morte dix années auparavant, provoqua le morcellement de la propriété. En 1813, Louise d'Aumont, fille du duc de Mazarin, loua l'appartement du 1er étage à Dominique Vivant Denon, écrivain, diplomate et amateur d'art (une plaque lui rend hommage). La comédienne Cécile Sorel y habita ; une plaque lui rend hommage. Le résistant Hubert de Lagarde y habita ; une plaque lui rend hommage. Karl Lagerfeld, couturier, photographe et éditeur vécut, lors de ses premières années de créateur, au rez-de-chaussée et premier étage de l'hôtel particulier qui est dans la cour. À la fin de sa carrière, il vivait, entre autres lieux, dans un appartement du quai Voltaire[15] (no 17).

No 7 : plaque commémorative pour Dominique Vivant Denon.

No 7 : plaque commémorative pour Dominique Vivant Denon. No 7 : plaque commémorative pour Cécile Sorel.

No 7 : plaque commémorative pour Cécile Sorel. No 7 : plaque commémorative pour Hubert de Lagarde.

No 7 : plaque commémorative pour Hubert de Lagarde. No 11 : plaque commémorative pour Jean-Auguste-Dominique Ingres.

No 11 : plaque commémorative pour Jean-Auguste-Dominique Ingres. No 11 : plaque commémorative pour Félix Ravaisson.

No 11 : plaque commémorative pour Félix Ravaisson.

- Nos 9-11 : Le , Jean Perrault, président de la Chambre des comptes, Pierre Brigallier, premier avocat du roi au Châtelet et Nicolas Boulleau ont acheté un grand terrain sur le bord de Seine à Cyprien et Jean-Baptiste de Varic pour 82 171 livres, 13 sols et 7 deniers. Sur cette somme, Nicolas Boulleau a investi 21 040 livres 12 sols qui l'a rendu propriétaire d'un terrain de 242 toises de superficie ayant 9 toises de large sur le quai Malaquais. Nicolas Boulleau construit deux hôtels sur cette parcelle, entre 1663 et 1666. Le no 9 devient successivement hôtel de Beuvron, hôtel de Chamlay, hôtel Saint-Séverin, hôtel de Vaubécourt[16]. Le no 11 est successivement hôtel de Bérulle, hôtel de Bauffremont, puis hôtel Nigon de Berty[17]. Pendant la Révolution, l'hôtel est séquestré en 1792 et affecté à l'état-major de l'Armée de l'Intérieur et, en 1808, à la direction du Génie. Il devient le siège de l'Administration centrale de la fabrication extraordinaire des armes de Paris le [18]. Il fut rendu à l'émigré Vaubécourt en 1815. À noter que Fouché, ministre de la Police de Napoléon Ier, a vécu dans cette maison, ainsi que l'écrivain et graveur Dominique Vivant Denon. Les peintres Jean Auguste Dominique Ingres (qui y mourut en 1867 et où une plaque lui rend hommage) et Camille Corot y eurent leur atelier. Félix Ravaisson y meurt en 1900 (une plaque lui rend hommage). Le père d'Anatole France y tenait une librairie. Le , l'hôtel fut vendu au baron Janet (1768-1841) et passa ensuite à sa fille qui avait épousé le comte de Mosbourg, pour finalement passer par succession au marquis de Chabrillan, dont la fille ainée épousera le comte Bertrand de La Poeze d'Harambure, et la seconde le général du Pouget de Nadaillac. Bertrand de La Poeze d'Harambure procéda à une restauration complète de l'hôtel et de son majestueux escalier, installant dans la cour les vases et les sculptures en provenance du château de Neuville-sur-Oise.

L'homme politique Justin Godart meurt en son domicile du 9 quai Voltaire en 1956[19].

- No 13 : hôtel Brigallier, devenu hôtel Moisnet, puis hôtel Pioust de Saint-Gilles[20]. Cet immeuble large de 2 mètres 50 est considéré comme le plus étroit de Paris. Sa porte, à elle seule, fait plus du tiers de sa hauteur. Il a été construit à l’emplacement d’un passage qui desservait autrefois un hôtel particulier en retrait, d’où son étroitesse[21]. Dans la cour de l'immeuble, on peut encore voir, en hauteur, un vestige de la façade orientale de l'église des Théatins, en partie construite par l'architecte italien Camillo-Guarino Guarini (vers 1663-1665).

Le périodique L'Informateur colonial (1935-1949) avait son siège dans cet immeuble[22]. - No 15 : ancien hôtel de Sainctot, puis hôtel de Chamousset, puis hôtel d'Ambleville[23], remplacé en 1894 par l'immeuble actuel, construit sur son emplacement par l’architecte Fernand Delmas, signé en façade. En 1829, le peintre Eugène Delacroix s’y installe dans un appartement comprenant un atelier, avec vue sur les quais, la Seine, le Louvre et les Tuileries. Il y succède au peintre Horace Vernet. C’est dans cet atelier qu’il reçoit le peintre britannique William Turner[24] et fait le portrait de la romancière George Sand, qui vient y poser en 1834. L’année suivante, Delacroix quitte l’appartement pour aller s’installer dans l’actuelle rue Visconti[25]. En 1846, les peintres Louis-Jules Étex et Camille Corot sont domiciliés à cette adresse[26]. En 1871, les derniers propriétaires de l’hôtel décident de s’en séparer. Celui-ci est alors acquis par la Société anonyme des publications périodiques pour le montant de 300 000 francs. Sven Nielsen y a vécu.

- Nos 17 à 25 et 26, rue de Lille : emplacement de l'ancien couvent des Théatins.

- No 17 : Ingres, qui résidait au no 11, y avait son atelier[27]. Ancien domicile et lieu de décès de Maurice Bixio (1836-1906)[28]. L'écrivain Paul Bowles y a occupé un studio à l’automne 1931. Le grand couturier Karl Lagerfeld y a vécu plusieurs années jusqu'à sa mort à Paris en , dans un très grand appartement futuriste entièrement redessiné par ses soins[29].

- No 17 bis : Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), poète et romancière, vécut ici de 1915 à 1936. Une plaque lui rend hommage.

- No 19 : l’hôtel du quai Voltaire existe depuis le XIXe siècle. Charles Baudelaire y écrivit Les Fleurs du mal. Richard Wagner y termina Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Il accueillit également Jean Sibelius, Oscar Wilde, Camille Pissarro. Une plaque leur rend hommage.

Plaque au no 17 bis.

Plaque au no 17 bis. Plaque au no 19.

Plaque au no 19. Plaque au no 21.

Plaque au no 21. Plaque au no 23.

Plaque au no 23..jpg.webp) Plaque au no 27.

Plaque au no 27.

- No 21 : le peintre Marcel Baschet (1862-1941), grand prix de Rome de peinture en 1883, membre de l'Académie des beaux-arts, professeur de peinture à l'Académie Julian et commandeur de la Légion d'honneur y avait son atelier entre 1907 et 1941. Une plaque lui rend hommage.

- No 21 bis : ici vécut et mourut François Goguelat (1746-1831), géographe, militaire et général français. Il fut secrétaire particulier de Marie-Antoinette et un des acteurs de la Fuite à Varennes, dont il fit un récit.

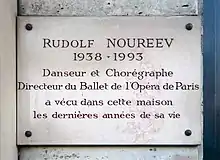

- No 23 : domicile du danseur étoile et directeur de la danse de l'Opéra de Paris, Rudolf Noureev. Une plaque lui rend hommage.

- No 25 : l'écrivain Henry de Montherlant a vécu (de 1939 à 1972) et est mort par suicide dans l'entresol de cet immeuble. Une plaque l'atteste.

- No 27 (angle de la rue de Beaune) : hôtel de Villette. Le financier Jacques de Vassan achète cet hôtel à Étienne Bryois et le revend le à un promoteur immobilier, Louis Le Barbier[30]. Le philosophe Voltaire y demeure en 1778, de février à sa mort le 30 mai, alors que l'hôtel est la propriété du marquis de Villette. Il y meurt dans une chambre du deuxième étage sur cour. Louis Süe (1875-1968), architecte décorateur et peintre, ouvre avec son associé Paul Huillard à cette adresse une agence en 1912[31]. C'est dans la même chambre que Voltaire que meurt, le , l'avocat Jacques Vergès, chez son amie Marie-Christine de Solages.

- Nos 29-31 : hôtel de Mailly-Nesle. Son propriétaire, Augustin-Joseph de Mailly, maréchal de France, défenseur du palais des Tuileries lors de la journée du 10 août 1792, y fut arrêté sous la Révolution française. L'adresse sera occupée pendant plusieurs décennies par les descendants du comte Jean Bérenger, dont certains habitent aussi le no 27. Pendant le siège de Paris et jusqu'au début de l'année 1871, sa petite fille, Jenny Richard-Bérenger, y organise à partir du mois de une ambulance pour les soldats blessés, car l'ambulance du Sénat est submergée. Un drapeau blanc avec croix rouge flotte pendant toute la période sur l'hôtel de Mailly. Son mari, Edmond Richard-Bérenger est le commandant du 18e bataillon des gardes de la Seine et a sous sa surveillance tout le quartier, jusqu'au jardin du Luxembourg[32]. Misia Sert y demeura après son mariage avec Alfred Edwards en 1905. L'hôtel du XVIIIe siècle abrite aujourd'hui la direction de la Documentation française, service du Premier ministre. Profondément dénaturé et rendu quasiment méconnaissable, il conserve cependant quelques décors intérieurs de qualité.

- No 35 (et 1, rue du Bac) : D'Artagnan y eut son hôtel particulier. En 1714, un chantier se trouvait à cet emplacement. S'y installa ensuite un restaurant très couru, le Café d'Orsay. Plus tard, l'écrivain Henry de Montherlant avait ses habitudes à la brasserie La Frégate.

- Le héros de fiction Bob Morane y possède un appartement.

Notes et références

- La ville lumière : anecdotes et documents historiques, ethnographiques, littéraires, artistiques, commerciaux et encyclopédiques, 1909, sur Gallica.

- Antoine de Baecque, « Le corps d’un philosophe », Le quai Voltaire, Alençon, 1990.

- Martine Constans, « L'hôtel de Tessé 1 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 56-61, (ISBN 978-2-01-017269-4)

- Gaston Tissandier, La navigation aérienne : L'aviation et la direction des aérostats dans les temps anciens et modernes, Hachette, Paris, 1886, p. 43 (en ligne).

- Paul Jarry, « L'hôtel de Tessé », Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 1940-1941, p. 40-47 (lire en ligne).

- Hélène Guillaume, « Dans le bureau de Nicolas Ghesquière », Le Figaro, 27-28 août 2022, p. 14 (lire en ligne).

- Maurice Dumolin, « L'hôtel du président Perrault », dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 1928, p. 26-38 (lire en ligne)

- Frédéric Lacaille, « L'hôtel Le Barbier, puis Perrault, puis de La Briffe 3,5 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 64-73, (ISBN 978-2-01-017269-4)

- « Jacques Chirac, une vie dans l’opulence », Le Monde, 27 septembre 2019.

- Présidence de la République, 24 avril 2007.

- « En fauteuil roulant, Jacques Chirac a déménagé de son appartement quai Voltaire »,www. rtl.fr, 24 décembre 2015.

- Gaspard Dehellemmes, « Arnaques, crimes et antalgiques : Alexandre Despallières, les mille et une vies d’un dandy manipulateur », Le Monde, 8 mai 2022.

- Valérie de Senneville, « Les mystères de maître Metzner », Les Échos, 8 juin 2010.

- Frédéric Lacaille, « Hôtel Glucq, puis de Choiseul-Beaupré, puis d'Aumont-Mazarin 7 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 74-77, (ISBN 978-2-01-017269-4)

- Marion Vignal, « La bibliothèque, miroir de notre intimité », sur Le Monde, (consulté le ).

- Philippe Béchu, « Hôtel de Beuvron, puis de Chamlay, puis de Saint-Séverin, puis de Vaubécourt 9 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 78-89

- Philippe Béchu, « Hôtel de Bérulle, de Bauffremont, puis de Nigon de Berty 11 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 90-97

- Arrêté du Comité de Salut public du 3 septembre 1793. Voir Archives nationales, AF/II/214/A, 1832, folio 19.

- Son acte de décès (n°1553) dans les registres de décès du 7e arrondissement de Paris pour l'année 1956.

- Philippe Béchu, « Hôtel Brigallier, puis Moisnet, puis Pioust de Saint-Gilles 13 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 98-103.

- Quentin Périnel, « Connaissez-vous l’immeuble le plus étroit de Paris », Le Figaro immobilier, 26 juillet 2016.

- L'Informateur colonial, Stanford Libraries .

- Philippe Béchu, « Hôtel de Sainctot, puis de Chamousset, puis d'Ambleville 15 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 104-109.

- Raymond Escholier, Delacroix et les femmes, 1963.

- André Joubin, « Logis et ateliers de Delacroix », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, 1er janvier 1938, sur Gallica.

- Catalogue complet du Salon de 1846, 1846, sur Gallica.

- Dominique Leborgne, Saint-Germain des Prés et son faubourg : évolution d'un paysage urbain, Parigramme, (ISBN 2-84096-189-X, 978-2-84096-189-5 et 978-2-84096-901-3, OCLC 62364059, lire en ligne).

- Ville de Paris, bulletin de décès Maurice Bixio (voir en ligne dans la base Léonore).

- Cédric Morisset, « L’appartement de Karl Lagerfeld à Paris », AD, 6 février 2018.

- Jacques Sylvestre de Sancy, Pierre Gaxotte, Philippe Siguret et Yvan Christ, Le Faubourg Saint-Germain, Henry Veyrier, 1976, p. 106.

- Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 1912, cité par Mathilde Dion, « Louis Süe », dans Notices biographiques d'architectes français, Paris, Ifa/Archives d'architecture du XXe siècle, 1991, 2 vol.

- Alexandre de Mazade (1836-1…), Lettres et notes intimes, 1870-1871, Beaumont-sur-Oise, Impr. de P. Frémont, 1891, 1 vol., 738 p., fig., portr., in-8, identifiant : ark:/12148/bpt6k64647526, source : Bibliothèque nationale de France.

Annexes

Sources

- Bruno Pons et Michel Borjon, Le Faubourg Saint Germain. Le quai Voltaire, Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, 1990, 171 p.

- Souvenirs de Bertrand de La Poeze d´Harambure, Quai Volatire/Archives de Paris, 2001.

Articles connexes

- Rue de Lille : voir les développements concernant le monastère des Théatins à propos du no 26.

_-_2023-05-25_-_1.jpg.webp)