Pont Royal (Paris)

Le pont Royal est un pont français situé à Paris et traversant la Seine. C'est le troisième plus ancien pont de la ville, après le pont Neuf et le pont Marie. Ce monument fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1].

| Pont Royal | |

Vue du pont. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Île-de-France |

| Département | Paris |

| Commune | Paris |

| Coordonnées géographiques | 48° 51′ 39″ N, 2° 19′ 49″ E |

| Fonction | |

| Franchit | la Seine |

| Caractéristiques techniques | |

| Type | Pont en arc |

| Longueur | 110 m |

| Largeur | 17 m |

| Matériau(x) | Pierre |

| Construction | |

| Construction | 1685-1689 |

| Inauguration | 1689 |

| Concepteur | Jules Hardouin-Mansart |

| Maître(s) d'œuvre | François Romain |

| Maître d'ouvrage | Louis XIV |

| Entreprise(s) | Jacques IV Gabriel |

| Historique | |

| Protection | |

Situation et accès

Il relie la rive droite au niveau du pavillon de Flore à la rive gauche entre la rue du Bac et la rue de Beaune. Il a pour voisins, en amont, le pont du Carrousel, et en aval, la passerelle Léopold-Sédar-Senghor. Il donne accès, du côté sud, à la promenade Édouard-Glissant et à la promenade Marceline-Loridan-Ivens, et, du côté nord au quai Aimé-Césaire.

Ce site est desservi par la station de métro Tuileries.

Description

Le devis dressé en 1685 à partir des plans dressés par Jules Hardouin-Mansart définit les données techniques les plus importantes[2] :

- nombre de travées et portées : 5 travées avec une arche centrale de 72 pieds (23,40 m), arches intermédiaires de 69 pieds (22,42 m), et arches de rive de 64 pieds (20,80 m)[3] ;

- niveau d'assise des piles du pont ;

- rapport de l'épaisseur des piles et de l'ouverture des travées : dans le cas du pont Royal, l'architecte a fixé ce rapport à 5. Ce rapport dépend de l'importance de la portée des travées. Il doit permettre de décintrer les voûtes les unes après les autres, sans risque pour la stabilité des piles. L'épaisseur de toutes les piles est de 14 pieds (4,55 m) ;

- forme des voûtes : sur le pont Royal, l'architecte a imposé une voûte en anse de panier à 3 centres. Ce choix va ensuite s'imposer sur tous les ponts. Les voûtes sont surbaissées au tiers, soit 24 pieds pour une ouverture de 72 pieds.

- Les matériaux à utiliser :

- pierres dures de Saint-Cloud au-dessous des basses eaux[4] ;

- pierres dures de Bagneux pour les piles jusqu'à la naissance des voûtes, leurs becs et chaperons, aux têtes des voûtes et à leurs tympans, aux cordons de couronnement, parapets et bordures de trottoirs ;

- pierres de Vergelet pour le corps des voûtes ;

- moellons de Vaugirard ou du faubourg Saint-Jacques pour les remplissages des voûtes et des culées.

- La composition des mortiers (Émiland Gauthey, dans son Traité des Ponts, écrit que pour la construction il a été utilisé pour la première fois en France des techniques qui y ont été apportées par le frère Romain) :

- utilisation de dragues pour la réalisation du sol d'assise des piles ;

- utilisation de caissons pour les fondations ;

- utilisation de pouzzolane dans les mortiers.

Après celle du Pont de la Tournelle, une échelle hydrographique qui indique le niveau des plus grandes crues parisiennes est visible sur la dernière pile de chaque rive.

Le devis du pont Royal a servi de modèle pour celui du pont Jacques-Gabriel de Blois.

Les différentes phases de construction du pont ont été dessinées et gravées par Lieven Cruyl (1634 – avant 1720).

La particularité du pont Royal est la sobriété de sa décoration.

|

| |

À gauche, le pont vu de l'aval et à droite, de l'amont. | ||

Vue depuis la passerelle Léopold-Sédar-Senghor.

Vue depuis la passerelle Léopold-Sédar-Senghor. Sur le pont Royal en direction du palais du Louvre.

Sur le pont Royal en direction du palais du Louvre. Le pont, la nuit.

Le pont, la nuit. Le pont Royal lors de la crue de janvier 2018.

Le pont Royal lors de la crue de janvier 2018. Le pont Royal et le musée d'Orsay

Le pont Royal et le musée d'Orsay

Origine du nom

Ce pont porte ce nom car il aboutit au palais des Tuileries.

Historique

Un bac pour traverser la Seine est autorisé par lettres patentes par le roi Henri II, le [5].

Après avoir assisté à un accident du bac qui traversait la Seine dans le prolongement de la rue du Bac au cours d'une promenade, Louis XIII décida la construction d'un pont à cet emplacement[6].

Pont Rouge en 1632

En 1632, Pierre Pidou, secrétaire de la Chambre du roi et premier commis de Louis Le Barbier, a entrepris la réalisation d'un pont en bois à péage sur cet emplacement, qui sera appelé « pont Sainte-Anne » (en référence à Anne d'Autriche), « pont Rouge » (en raison de sa couleur) ou « pont Le Barbier », du nom du financier qui a été le premier promoteur immobilier de Paris à traiter le avec un maître-charpentier, Robert Chuppin, pour la somme de 50 000 livres tournois[7] - [8].

Il remplace l'ancien bac des Tuileries auquel la rue du Bac doit son nom, qui proposait la traversée depuis 1550.

Fragile, ce pont de quinze arches sera réparé une première fois en 1649, entièrement refait deux ans plus tard, incendié en 1654, emporté par les eaux en 1656.

Un banquier florentin, Lorenzo Tonti, obtient alors de Mazarin de créer une banque de spéculation de 1 200 000 livres dont le bénéfice devait payer la reconstruction du pont en pierre. Ce projet n'a jamais vu le jour, mais il a laissé dans la langue française le mot « tontine[5] ».

Le pont est à nouveau reconstruit en 1660 en bois, consolidé en 1673 et enfin emporté par la débâcle des glaces, dans la nuit du 28 au . Madame de Sévigné rapporte cette destruction et écrit : « Le pont Rouge partait pour Saint-Cloud. » Le pont y perd huit de ses arches.

Pont Royal en 1689

Travaux de construction en 1686.

Batardeau pour la réalisation d'une pile.

Vue de la construction du pont Royal en 1687.

Cintres pour la pose de la maçonnerie des arches.

Il est remplacé entre le et le par un pont en pierre entièrement financé par le roi Louis XIV, ce qui lui vaut son nom de « pont Royal[9] ».

Le surintendant des Bâtiments du roi Louvois charge Jacques Gabriel, Jules Hardouin-Mansart et François Romain de réaliser cet ouvrage.

Chronologie[10] :

- : devis des travaux ;

- : adjudication des travaux à Jacques IV Gabriel, architecte du roi, entrepreneur des bâtiments de Sa Majesté, pour un montant de 675 000 livres. Les cautions de l'entrepreneur sont Pierre Delisle[11], architecte du roi, son beau-frère, et Pierre Cliquin, charpentier des bâtiments du roi ;

- : date du premier paiement fait à François Romain comme inspecteur général du pont des Tuileries. Il avait terminé les travaux du pont de Maestricht à la fin de 1684 ;

- : pose de la première pierre dans la neuvième assise de la première pile de rive droite par le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris ;

- : mort de Jacques IV Gabriel. Les travaux sont continués par sa veuve, Marie Delisle, et son frère, Pierre Delisle. Marie Delisle ne réussit pas à se faire décharger des travaux du pont ;

- fin 1687 : les travaux de construction sont presque terminés car on sculpte les armes de France sur l'arche centrale du pont ;

- 13 et : réception des travaux par Libéral Bruant, architecte du roi, assisté de Louis Goujon, expert juré, bourgeois de Paris ;

- : le Conseil d'État ratifie la réception des travaux.

Le coût final à la réception des travaux s'était monté à :

- prix à la soumission : 675 000 livres ;

- réclamations payées à l'entrepreneur : 67 171,11 livres ;

- dépenses diverses, dont les honoraires payées au frère Romain et à des inspecteurs des travaux : 22 328,18 livres ;

- coût total final : 764 500,90 livres.

Au XVIIIe siècle, c'est un lieu de prédilection pour toutes sortes de fêtes et réjouissances parisiennes.

Le , le cortège transportant les cendres de Voltaire passe par le pont.

Après la Révolution française, entre 1792 à 1804, le pont est renommé « pont National », puis « pont des Tuileries », jusqu'en 1814.

C'est là que Napoléon Bonaparte fit disposer des canons pour défendre le palais des Tuileries où siégeaient la Convention nationale et le Comité de salut public dirigé par Maximilien de Robespierre.

Pont Royal en 1852

En 1852, l'épaisseur de la clé de la travée centrale est diminuée pour limiter la raideur des accès.

En 1939, il est classé monument historique au même titre que le pont Neuf et le pont Marie.

En 2005, il fut illuminé à l'occasion de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2012.

En 1739 (plan de Turgot).

En 1739 (plan de Turgot). En 1814.

En 1814. En 1850.

En 1850.

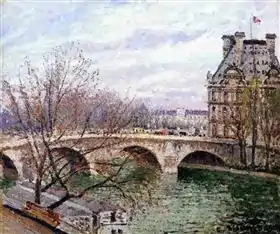

Vu par des peintres

- Camille Pissaro, Le Pont Royal et le pavillon de Flore (1903), huile sur toile, Petit-Palais (Paris).

- Jacques Bourotte, Pont Royal (1954), aquarelle.

Le Pont des Arts, vue du pont Royal

Stanislas Lépine, vers 1884

Musée Carnavalet, Paris

Le Pont Royal et le pavillon de Flore

Camille Pissaro, 1903

Petit-Palais

Évocation littéraire

Dans un texte humoristique[12], Alphonse Allais relate — parmi d'autres faits divers loufoques, évidemment tous issus de son imagination — qu'un énorme chaland chargé de papier buvard est venu heurter une des piles du pont Royal et que, le bâtiment ayant coulé immédiatemment, l'accident a provoqué un « abaissement de 1 m 20 dans l'étiage du fleuve ».

Notes et références

- Notice no PA00086000, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Voir Fernand de Dartein et Jean Mesqui.

- Les mesures faites sur l'ouvrage réalisé montre qu'il y a des différences qui peuvent atteindre 0,27 m, ce qui n'est pas exceptionnel pour cette époque.

- E. Sergent, Nature des différentes pierres employées à Paris, Traité pratique et complet de tous les mesurages, métrages, jaugeages de tous les corps, Paris, Eugène Lacroix éditeur, 1864, tome 2, p. 1-5. Lire en ligne.

- Henry-Louis Dubly, p. 152.

- Pierre Lavedan, Histoire de l'urbanisme à Paris, Paris, Hachette, 1975, p. 177.

- Jean Delay, Avant Mémoire I. D'une minute à l'autre, Paris, Gallimard, coll. « Folio », no 2327, 1992 (ISBN 978-2-070384518), p. 190-191.

- Évelyne Saint-Paul, « Le quai Malaquais au XVIIIe siècle : formation d'un paysage urbain », Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 1986, p. 44. Lire en ligne.

- Alice Camus, « Le Pont-Royal, 1685 », sur http://www.carnavalet.paris.fr/fr/accueil (consulté le ).

- Voir Fernand de Dartein.

- Pierre Delisle est le neveu de François Mansart, le cousin de Jules Hardouin. Tous les deux ont été élevés par leur oncle et ont ajouté son nom aux leurs pour être connus sous le nom de Pierre Delisle-Mansart et Jules Hardouin-Mansart.

- Faits-divers et d'été, présent dans le recueil Vive la vie !, 1892.

Bibliographie

- Françoise Courbage, « Pont Royal », dans Les Ponts de Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1999 (ISBN 2-913246-05-2), p. 213-214.

- Fernand de Dartein, Le Pont-Royal sur la Seine à Paris, tiré à part du volume II des Études sur les ponts en pierre remarquables par leur décoration antérieurs au XIXe siècle, Paris, Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1907. Lire en ligne.

- Henry-Louis Dubly, Ponts de Paris à travers les siècles, Paris, Henry Veyrier, 1973 (ISBN 2-85199-102-7), p. 152-159.

- Jean Mesqui, Le Pont en France avant le temps des ingénieurs, Paris, Picard, 1986 (ISBN 2-7084-0322-2), p. 143, 146, 154-156, 182, 184, 210, 215.

- Marcel Prade, Les Ponts monuments historiques, Poitiers, Librairie ancienne Brissaud, 1988 (ISBN 2-902170-54-8), p. 335-336.

Dessins et gravures

- Profondeur de la rivière de Seine à l'endroit ou l'on doit bastir le pont des Thuileries, 1685, voir.

- Livinus Cruyl, Construction du pont Royal, 1686, voir.

- Livinus Cruyl, Construction du pont Royal, 1687, voir.

- Le Louvre et le palais des Tuileries depuis le pont Royal, 17.., voir.

- Vue des rives de la Seine, prise au-dessous du Pont Royal, 17.., voir.

- Translation des centres de Voltaire, 1791, voir.