Pont en maçonnerie

Un pont à voûtes en maçonnerie habituellement appelé pont en maçonnerie ou pont en pierre ou pont voûté, désigne une technique de fabrication des ponts, mais constitue surtout une des grandes familles de ponts qui a été mise en œuvre de l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle.

Les ponts en maçonnerie constituent une classe spécifique de la famille des ponts en arc, caractérisée par des réactions d'appui sur les culées tendant à les écarter. Les matériaux constitutifs des voûtes sont des pierres taillées, très résistants à la compression mais peu à la flexion, alors que les matériaux des autres familles de ponts en arc (bois, béton, béton armé, béton précontraint, métal, composites) présentent une certaine élasticité et peuvent travailler en flexion, autorisant des portées plus importantes.

Histoire

Les voûtes à pierres horizontales

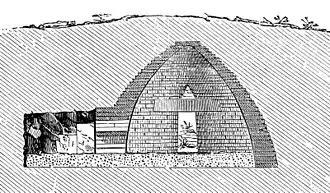

Les premières voûtes sont constituées de pierres horizontales posées en saillie les unes sur les autres, disposition dite « en encorbellement ». À Abydos, dans le palais d'Ozymandias, dont le règne remonte à environ 2 500 ans avant notre ère, on a trouvé une voûte de ce type[D 1]. On retrouve la même disposition à Thèbes, dans le temple d’Amon-Rê[D 2]. Toutefois la plus belle voûte antique de ce type est probablement celle du trésor d'Atrée[D 3], une impressionnante tombe à tholos située à Mycènes, en Grèce et construite autour de 1250 av. J.-C. Elle est formée d'une pièce semi-souterraine à plan circulaire avec une couverture à section ogivale. Avec une hauteur intérieure de 13,5 m et un diamètre de 14,5 m[1], elle a été le plus grand et le plus large dôme dans le monde pendant plus d'un millénaire jusqu'à la construction des thermes de Mercure à Baïes et du Panthéon de Rome[D 2].

Les ponts mycéniens

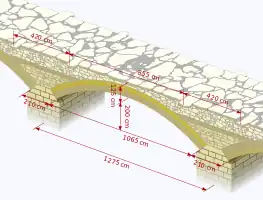

Il subsiste en Argolide, dans le Péloponnèse, trois ponts, dont le pont mycénien de Kazarma, construits suivant la technique des voûtes en encorbellement, à l'aide d'un empilement de pierres assez grossièrement taillées.

Ces ponts furent probablement construits vers -1300, à l'époque mycénienne (âge du bronze), et plus précisément, de l'helladique IIIb (env. -1340/-1200), pour la route qui reliait les grandes cités mycéniennes de Mycènes, Argos et Tirynthe au port de Palea Epidavros.

Les voûtes à joints convergents

Des voûtes à joints convergents, c'est-à-dire dont les joints sont perpendiculaires à la surface de l'intrados, typiques des ponts en maçonnerie, existent en fait déjà dans divers monuments de l'Égypte antique. En Nubie, dans l'une des pyramides de Méroé, se trouve une véritable voûte en plein cintre composée de voussoirs régulièrement appareillés[D 4]. À Gebel Barkal, deux portiques donnant accès à des pyramides sont couverts l'un par une voûte en ogive, le second par une voûte en plein cintre, exécutées l'une et l'autre avec voussoirs à joints convergents. Une voûte en berceau de forme elliptique, exécutée en briques se voit dans le tombeau d'Amenhotep Ier et doit dater par conséquent d'environ dix-huit siècles avant notre ère[D 4].

Plus récemment, en Europe, on peut trouver sur l'enceinte étrusque de la ville de Volterra, datant du IIIe ou IIe siècle av. J.-C., la Porta all'Arco reprenant ce principe de construction d'un arc.

La période romaine

C'est aux Romains que l'on doit la reprise de la technique de la voûte, son perfectionnement et son utilisation partout en Europe pour la construction des ponts. Un empire aussi vaste supposait une voirie fiable, praticable en toutes saisons et dotée de constructions plus solides que les simples ponts en bois[2].

En Italie

On suppose que le plus ancien ouvrage voûté romain est un égout connu sous le nom de Cloaca Maxima exécuté sous le règne de Tarquin l'Ancien, dont la construction a été entreprise 600 ans environ av. J.-C.[D 5].

Les ponts romains sont robustes et en plein cintre, c'est-à-dire avec une voûte en arc de cercle, reposant sur des piles épaisses, d'une largeur égale à environ la moitié de l'ouverture de la voûte[3].

Le pont Æmilius, aujourd'hui ponte Rotto, est le plus ancien pont de pierre de Rome[4]. Il a été bâti par Marcus Aemilius Lepidus en 179 av. J.-C. Il a été restauré plusieurs fois, la dernière en 1575, par Grégoire XIII[5]. Il était composé d’arches en plein cintre de 24,40 m d’ouverture avec de larges archivoltes, s’appuyant sur des piles épaisses de 8 mètres de largeur au-dessus desquelles étaient disposées des niches comprises entre deux colonnes avec des chapiteaux s’élevant jusqu’au couronnement des tympans[D 6]. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une unique arche.

L'une des plus anciennes réalisations de la voirie romaine est le pont Milvius[6], construit sur le Tibre par le consul Marcus Aemilius Scaurus en -115. Situé à 3 km de Rome, là où la via Flaminia et la via Cassia se rejoignent pour franchir le fleuve, c'était le passage obligé d'accès à Rome pour tout voyageur venant du nord. Du fait de sa position stratégique, le pont Milvius fut le théâtre de nombreuses luttes. C'est là qu'en 312, l'empereur Constantin battit son rival Maxence dans un affrontement resté célèbre sous le nom de bataille du pont Milvius[7].

Nombreux sont les ponts édifiés dans les provinces italiennes, tous remarquables par leurs différences. Parmi eux le pont de Pont-Saint-Martin, construit sur la Lys entre 70 et 40 av. J.-C. à l’entrée de la vallée d'Aoste. L’unique arche de 31,4 mètres de portée et de 11,42 mètres de flèche est fortement surbaissée pour l’époque. La structure présente deux techniques de maçonnerie différentes : la partie inférieure est formée de blocs de gneiss, posés à sec, tandis que la partie supérieure est une superposition de strates constituées d’éclats de gneiss et de chaux, entrecoupées de bandes de pierre[8] - [P2 1].

Le pont Fabricius est, quant à lui, le seul pont antique de Rome entièrement conservé. Construit en 62 av. J.-C. par le commissaire Viarum Lucio Fabricio, il relie l'île Tibérine à la rive du Champ de Mars, près du théâtre de Marcellus et du forum Boarium[9] - [P2 2].

Le pont Saint-Ange est un autre ancien pont de Rome qui relie les deux rives du Tibre face au château Saint-Ange. Il fut construit en 134 sous le règne de l'empereur Hadrien, qui lui donna son nom, Pons Ælius[10] - [11] - [P2 3].

En Occident, hors d’Italie

C'est en Espagne et au Portugal que l'on peut observer des ouvrages romains parmi les plus spectaculaires, construits pour la plupart à l’époque augustéenne[P2 4]. Le pont romain de Mérida dans l'Estrémadure, composé de 60 arches, qui enjambe le Guardiana, est long de 792 m[P2 5]. Le pont d'Alcántara[12], érigé sur le Tage en 103 et 104 apr. J.-C.[13], comporte six arches en plein cintre de 30,8 à 43,6 m d’ouverture, reposant sur des piles d’environ 9 m d’épaisseur de forme carrée, dont quelques-unes, celles placées en rivière, atteignent une hauteur de près de 40 mètres au-dessus des fondations. La beauté résulte des dimensions imposantes, de la simplicité des formes et de leur aspect de solidité[P2 6].

Deux imposants ponts-aqueducs de cette époque, construits sous Trajan entre 98 et 117, sont également remarquables : celui de Ségovie, long de 813 m et comportant 128 arches[P2 7] et celui de Tarragone, long de 217 m, enjambant la vallée du Francolí (es)[P2 7].

Au IIIe siècle apparaissent les ponts à arc surbaissé, ou ponts segmentaires. Le pont de Limyra[14], situé près de Limyra dans la Turquie actuelle, en est un des premiers représentants au monde. Le pont mesure 360 mètres de longueur et possède 26 arcs segmentaires et deux semi-circulaires[15].

En France, le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux, d’une hauteur de 47,40 m au point le plus haut, situé dans la commune de Vers-Pont-du-Gard, dans le département du Gard. Il enjambe le Gardon. Probablement bâti dans la première moitié du Ier siècle, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes et avait une longueur de 50 km[P2 8].

En Orient

En Asie, il est à peu près certain que les Chinois inventèrent, de leur côté, la voûte avant ou après les Grecs et qu'ils construisirent des ponts voûtés très tôt, peut-être avant les Romains[P3 1]. Selon les archéologues chinois, le pont le plus ancien serait le pont Lurenqiao, construit environ 282 av. J.C., près de l’ancien palais de Luoyang (province du Henan)[16].

Le pont de Zhaozhou[17], qui ressemble aux ponts occidentaux du XIXe siècle, a en fait été construit vers l'an 605[17]. Il est le pont en maçonnerie à arc segmentaire et à tympan ouvert le plus ancien du monde[18]. C'est également le plus ancien pont de Chine encore en service. Il est situé dans le district de Zhao de la ville-préfecture de Shijiazhuang, dans la province du Hebei[19]. L'ouverture de son arche est de 37,4 mètres[16] - [20].

Un autre pont ancien remarquable est le pont de Baodai, construit sur le Grand Canal à Suzhou par Wang Zhongshu, gouverneur de Suzhou sous la dynastie Tang (618-907 AD). D'une longueur de 317 mètres, il possède 53 arches, ce qui en fait le pont chinois avec le plus grand nombre d'arches[20].

En Occident

Après la chute de l’Empire romain, suivit une période de près de cinq cents ans, pas moins de la moitié du millénaire occupé par le Moyen Âge, dont il ne subsiste pas la moindre réalisation en matière d’ouvrages d’art[21]. Les ponts sont alors construits en bois.

À partir du XIe siècle, vont être édifiés de nombreux ouvrages aux formes variées et hardies. Ces ouvrages se composent d'arches souvent très inégales, dont les voûtes sont en arc peu surbaissé, en plein cintre ou en ogive, cette dernière forme permettant de diminuer les poussées ; ils reposent sur des piles épaisses aux extrémités très saillantes au moins en amont. Les largeurs entre murs sont faibles et le passage présente toujours des rampes et des pentes très fortes[3].

En France, parmi les ponts médiévaux les plus remarquables peuvent être mentionnés le pont Saint-Bénézet[22] à Avignon sur le Rhône (1177-1187)[22], l'ancien pont de Carcassonne[23] sur l'Aude (1180)[23], le Petit-Pont[24] à Paris sur la Seine (1186)[24], le pont Valentré[25] à Cahors sur le Lot (1231), le pont Saint-Martial[26] à Limoges sur la Vienne (1215)[26] - [3].

Le Moyen Âge est caractérisé par de nombreux ponts en bois, souvent surmontés de constructions faisant office de commerces, constituant des ponts habités. Un des plus célèbres est le Ponte Vecchio sur le fleuve Arno,dans la ville de Florence en Italie. D’abord en bois, il a été reconstruit en pierre en 1345 par Taddeo Gaddi ou Neri di Fioravante, suivant les sources, mais la célèbre galerie au-dessus des boutiques ne sera construite qu’au XVIe siècle[P2 9].

En Orient

Le pont Marco Polo est probablement le premier pont chinois connu en occident grâce aux récits du voyageur vénitien Marco Polo pendant son voyage en Chine au XIIIe siècle. Il est situé à 15 km à l'extérieur de Pékin (Beijing) et a été achevé en 1192. Large de 8 m et long de 205 m, il est composé de 11 arches de dimensions variables, la plus grande ayant une ouverture de 21,60 m[P3 2].

Les ponts voûtés chinois atteignent l’apogée de leur splendeur dans le Fujian avec des arcs très fins. Le pont de Xiao construit en 1470 a une hauteur libre de 7,2 m avec une épaisseur d’arc de seulement 20 cm, la moitié d’un arc normal[27]. Il est toujours en service et supporte le trafic actuel. Un autre pont remarquable de cette époque est celui de Gao-po, situé dans le Yongding et construit en 1477. Sa portée est de 20 m et son arc n’a que 60 cm d’épaisseur, sans un quelconque mortier de liaison[27].

Au Cambodge, Phra Phutthos est un pont construit à la fin du XIIe siècle lors du règne de Jayavarman VII. Il compte plus de 20 arcs fins et fait 75 mètres de longueur. Il s’agit du pont de pierre voûté en encorbellement le plus long du monde[18].

En Occident

En Occident, entre le XVe siècle et le XVIe siècle, les architectes des célèbres ponts de Florence, Venise et autres villes italiennes s'inspirèrent de formes régulières empruntées au passé, mais leur propension à se poser davantage en artistes qu'en constructeurs les conduisit parfois à abuser des superstructures et autres décorations. Les deux exemples les plus significatifs sont le Ponte Vecchio[28] à Florence et le pont du Rialto[29] sur le Grand Canal à Venise[30].

Le pont devient un élément central de grands projets d’urbanisme. En France, les premiers architectes de renom apparaissent, comme Androuet du Cerceau à qui l’on doit le pont Neuf[31] de Paris qui, commencé en 1578, ne sera achevé qu’en 1604 du fait des guerres de religion[32]. Il facilite le passage entre le palais du Louvre et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, il jouxte le monument érigé à la gloire d'Henri IV situé sur la pointe en aval de l'île de la Cité et constitue le pont en service le plus ancien de Paris. C’est à cette époque qu’est introduit l’arc en anse de panier, courbe à trois ou plusieurs centres, sans jamais toutefois se substituer à la courbe en plein cintre.

En Europe centrale, le Stari Most de Mostar est un pont construit en 1565 par l’architecte Mimar Hajrudin, élève de l’architecte ottoman Sinan. Il relie les deux parties de cette ville de Bosnie-Herzégovine, enjambant la rivière Neretva. Le pont est constitué d'une seule arche en dos-d'âne de 27 m de portée, 4 m de largeur et 30 m de longueur. L'architecture de ce pont en dos d’âne, la technique utilisée à l'époque de sa construction, est surprenante, lui conférant une grande solidité. Elle était telle qu'il a résisté pendant des siècles à tous les conflits, sauf le dernier.

En Orient

Le pont Khadjou à Ispahan est un pont remarquable d’Iran. Construit vers 1667, il comporte 18 voûtes en arcs pointus, et supporte une route de 26 mètres de largeur et comporte des couloirs ombragés. Il est aussi flanqué de pavillons et de tours de garde. Alliant architecture et technique dans une merveilleuse harmonie fonctionnelle, ce superbe pont servit aussi de barrage[18].

Le problème de la stabilité des voûtes en maçonnerie

Jusqu’au XVIIe siècle les ponts sont construits par transposition de techniques de construction éprouvées par le temps, mais ne résultant pas d’une approche théorique. Les formules courantes, déduites de l'observation et de la pratique, étaient nombreuses. L’épaisseur à la clef, celle des reins, des piles ou des culées, étaient déduites simplement de l’ouverture du pont.

Philippe de La Hire en 1695[M 1], puis en 1712[M 1] - [33] tente une première approche du calcul des voûtes, calcul qui consiste à vérifier, a posteriori, que la voûte dessinée a quelque chance d'être stable, et que les matériaux qui la constituent ne s'écraseront pas sous les charges[34]. Il ne réussit pas à obtenir des résultats suffisants pour la pratique, mais il a toutefois le mérite de mettre en évidence deux notions qui, un siècle plus tard, se révéleront extrêmement fécondes[P 1] - [M 1] :

- la courbe des pressions : c'est l'enveloppe de la résultante des actions qui s'exercent sur un joint quelconque de la voûte,

- la rupture par blocs : la voûte est supposée se casser en trois blocs indépendants qui se séparent par glissement, le frottement est supposé nul. Ces hypothèses, fausses, permirent néanmoins d'approcher le calcul des culées.

Jean-Rodolphe Perronet, premier directeur de École nationale des ponts et chaussées[35] et illustre constructeur, détermine en 1777 les premières règles pour calculer les épaisseurs des voûtes et des piédroits (pieds de voûtes). Couplet introduit la notion de lignes de centre de pression ainsi que la notion de rupture par rotation des blocs. Les travaux de Coulomb, publiés en 1773, introduisent quant à eux un mécanisme de ruine par glissement le long d'un joint et reprennent, quarante-trois ans après, le mécanisme de ruine par rotation des blocs[36] - [37]. Mais ce n’est qu’au XIXe siècle que ces théories connaîtront des applications concrètes.

Développement en Occident

Alors que les ponts du Moyen Âge avaient tant bien que mal suffi jusque-là, ces ouvrages étroits, plusieurs fois réparés et à chaussée exigüe ne convenaient plus aux nouveaux échanges commerciaux. Le XVIIIe siècle va ainsi connaître en Europe, et particulièrement en France, une grande activité dans la construction des ponts[38].

Une évolution s'est en outre produite durant cette période. Pendant la première moitié du siècle, les ponts étaient en dos d'âne très prononcé et composés d'arches décroissantes du milieu vers les rives, comme le pont Jacques-Gabriel de Blois, alors qu'à partir de 1750 les pentes ont été de moins en moins accentuées et des arches d'égale longueur (pont Wilson de Tours).

La région centrale de la France (bassins de la Seine et de la Loire) a été particulièrement privilégiée. Elle a vu naître, entre autres, le pont Royal à Paris, qui, bien qu'édifié de 1685 à 1687 par Jules Hardouin-Mansart annonce, par sa structure, les grands ponts du siècle suivant ; le pont de Blois, construit de 1716 à 1724 par Jacques Gabriel et Robert Pitrou ; le pont d'Orléans, de 1751 à 1760 par Jean Hupeau et Robert Soyer ; le pont de Moulins, de 1756 à 1770 par Louis de Règemorte ; le pont de Saumur, de 1756 à 1768 par Jean-Baptiste de Voglie ; le pont de Neuilly, de 1766 à 1769, le pont de la Concorde à Paris, de 1787 à 1791, chefs-d'œuvre de Perronet.

En Espagne, le pont de Tolède, construit entre 1720 et 1732 est aussi un ouvrage monumental orné de nombreuses sculptures baroques[P2 10].

En Orient

La littérature décrivant les ponts construits en Orient au XVIIIe siècle est quasiment inexistante. Les ponts les plus connus de cette époque sont assurément ceux du Palais d'Été de Pékin. Ce palais, dont l’origine remonte à 1155, est constitué d’un ensemble hétéroclite de constructions disséminées sur un lac de 240 hectares, le lac de Kunming, auxquelles ont accède à l’aide d’un grand nombre de ponts en maçonnerie. Parmi ceux-ci deux sont remarquables[P3 3].

Le pont de la Ceinture de Jade est le plus connu des six ponts sur la rive ouest du lac de Kunming. Il a été érigé dans les années 1751 à 1764, pendant le règne de l'empereur Qianlong, et a été construit dans le style spécifique à l’Orient, que l’on retrouve également au Japon, les ponts-lunes[P3 4].

Le pont aux dix-sept arches relie l’île de Nanhu à la rive orientale du lac. Il a aussi été construit durant le règne de l'empereur Qianlong. Avec une longueur de 150 mètres et une largeur de 8 mètres, il est le plus long pont du Palais d'Été.

Perfectionnement des connaissances théoriques

Au début du XIXe siècle, les architectes et les ingénieurs avaient l'acquis d'une longue pratique de la construction des ponts en pierre et en bois. En 1810, Louis-Charles Boistard montre, à la suite de nombreux essais, que la rupture des voûtes se produit par la rotation de quatre blocs[39]. Navier, dans ses leçons à l'école des Ponts et Chaussées (1825), introduit la notion d'élasticité des matériaux et définit la « règle du tiers central », limite dans laquelle doit rester la ligne des centres de pression de la voûte[37].

Ces résultats permettent à Édouard Mery de publier en 1840[40] une méthode de vérification des voûtes qui allait être utilisée pendant tout le XIXe siècle et l'est encore parfois de nos jours[41] - [M 2]. « L'épure de Méry » s’appuie sur le principe que « l'intrados et l'extrados forment deux limites dont la courbe des pressions ne doit jamais sortir et lorsque cela arrive, l'équilibre est impossible ». Cette méthode sera décrite dans le cours de « construction de ponts » de Philippe Croisette-Desnoyers, en 1885[42] et dans ce qui reste l'œuvre magistrale consacrant la fin de la construction des ponts en maçonnerie, les « grandes voûtes » de Paul Séjourné, publiée en 1913.

En 1867, Durand-Claye améliore cette méthode, mais sa proposition connaît moins de succès car elle nécessite des calculs laborieux[41] - [M 3].

Perfectionnement des matériaux et des techniques

Dans le domaine des matériaux, les progrès vont venir du liant permettant de fabriquer les mortiers de scellement des voussoirs de voûte. Le français Louis Vicat découvrit en 1817 le principe d'hydraulicité des chaux, concernant la proportion d'argile et la température de cuisson, et publia ses travaux sans prendre de brevet. En 1824, le Britannique Joseph Aspdin déposa un brevet pour la fabrication d'une chaux hydraulique à prise rapide qu'il appela commercialement le ciment Portland. Mais la découverte majeure vint en 1840 avec la découverte des principes d'hydraulicité des ciments lents (dits aujourd'hui ciments Portland) toujours par Louis Vicat. Les mortiers, utilisés pour le scellement des voussoirs, allaient ainsi faire des progrès considérables en termes de résistance.

En ce qui concerne la technique de construction, Paul Séjourné remet au goût du jour la construction de la voûte par rouleaux successifs, technique déjà utilisée par les romains et au Moyen Âge mais tombée en désuétude, et l’utilisation de cintres rayonnants puis de cintres retroussés, par des tirants en câbles d'acier. Ceci lui permet de réaliser des économies de 20 à 70 pour 100 du bois utilisé et de réduire les délais de construction[43]. Par ailleurs, s’inspirant du passé, il met en exergue la voûte en utilisant systématiquement des archivoltes qui soulignent ainsi l’élégance de sa forme[44].

En 1870, Jules Dupuit proposa le premier d'articuler les voûtes, ce qui permet de mieux faire travailler les matériaux car les efforts sont mieux connus[45].

Les grands viaducs de chemin de fer

Le développement des chemins de fer au XIXe siècle induit l'apparition de grands viaducs en maçonnerie. En effet le tracé des voies ferrées ne pouvait pas épouser le relief des régions traversées en raison des faibles pentes admissibles, moins de 10 mm par mètre au début, et des grands rayons de courbure nécessaires à la stabilité des véhicules. L’importance des déclivités était limitée par le peu d’adhérence des locomotives, par leur faible puissance et l’insuffisance de leurs moyens de freinage[P 2].

En France l’un des premiers grands viaducs est celui du Val-Fleury construit en 1840 sur la ligne Paris-Versailles[P 2]. De nombreux viaducs sont ensuite construits, comme le viaduc de Nîmes[P 3], d'une longueur de 1 569 m[P 3], parmi les plus longs de France, le viaduc de Barentin (1844)[P 4] en Seine-Maritime, ou le viaduc de Saint-Chamas (1848)[P 5] dans les Bouches-du-Rhône, un ouvrage curieux fait de voûtes en plein cintre imbriquées symétriquement[P 5].

Il en est de même en Europe, même s'ils sont plus rares qu'en France[P 6]. En Allemagne de l'Ouest, le viaduc de Bietigheim, construit en 1851-1853 sur la ligne Bruchsal-Ulm, est ainsi un viaduc de 262 m de long comportant 18 arches de 13,18 m d'ouverture[P 6]. En Allemagne de l'Est, le viaduc de Göltzschtal, franchissant la Göltz, sur la ligne Ratisbonne-Leipzig est le plus grand pont en maçonnerie jamais réalisé. Construit entre 1846 et 1851, il est long de 579,26 m et haut de 85 mètres à son point le plus haut, comportant quatre niveaux de voûtes[P 7].

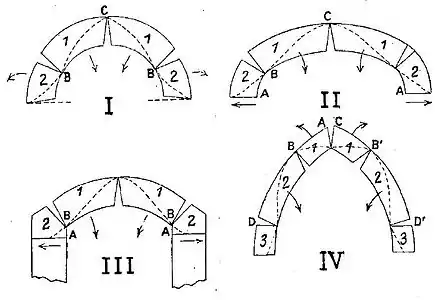

Ponts en maçonnerie à voûte biaise

Les impératifs de tracé des voies de chemin de fer par rapport aux obstacles à franchir vont conduire les ingénieurs à construire des ponts biais, c'est-à-dire dont l'axe est oblique par rapport aux culées des ponts, plutôt que des ponts ayant des traversées droites. Les premiers ponts biais ont été construits sur la ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye.

En Occident

Une innovation majeure va venir de la conception de la voûte. Pour permettre de plus grandes portées, l’augmentation des pressions grâce aux mortiers modernes et la réduction des épaisseurs avait atteint ses limites. Paul Séjourné a alors l’idée de dédoubler la voûte en deux arcs parallèles. Même si ce principe du dédoublement avait déjà été employé dans le passé pour des petites voûtes comme le pont du Gard ou le pont Saint-Bénézet, il revient à Paul Séjourné d'en comprendre toute l'importance du point de vue du rendement des matériaux et de l'économie et de réaliser le premier, grâce au couplage avec un tablier en béton armé, une des œuvres les plus grandioses du XXe siècle : le pont Adolphe à Luxembourg (1899-1903). L'ouverture de 84 mètres de cet ouvrage dépasse de 17 mètres la plus grande portée réalisée à l'époque de l'inauguration[46]. Le principe en sera repris de multiples fois en divers pays, notamment en Amérique, mais aussi en France avec le très délicat pont des Catalans à Toulouse (1904-1907)[47].

Le pont de Plauen à Plauen, sur la Weisse, le dépasse en 1905 avec une portée de 90 mètres[48]. Cet ouvrage est le dernier grand pont voûté en maçonnerie construit en occident. Avec le dédoublement de l'arc, Paul Séjourné a ouvert la voie de la construction es grands ponts en arc en béton armé. L’arrivée de nouvelles techniques de construction utilisant l’acier, comme les ponts suspendus ou les ponts en béton précontraints ou les ponts à haubans, sonna brutalement la fin de la construction des ponts en maçonnerie dans le monde occidental.

En Orient

Alors qu'en Occident, la technique est définitivement abandonnée au profit de ponts-types en béton armé, pour les petites portées, et d'autres types pour les grandes portées, en Chine, de nombreux ponts en maçonnerie sont encore construits au XXe siècle, particulièrement dans les années 1960 et 1970. Ainsi 1 152 ponts de ce type ont été construits dans ces deux décennies dans la province du Fujian, soit 60 % de la totalité des ponts construits pendant cette période[49].

Parallèlement les records de grandes portées sont battus. En 1965, le seuil des 100 mètres est franchi avec le pont de Hongdu, dans la province de Guangxi[50]. En 1972, le pont de Fengdu Jiuxigou, dans la province du Sichuan atteint une portée de 116 mètres[51]. En 1990, le pont de Fenghuang, dans la province de Funan, a une portée de 120 mètres[52]. Enfin, le record absolu de portée pour un pont en maçonnerie est atteint en juillet 2000 avec le pont de Danhe, sur l'autoroute de Jin-Jiao, dans la province de Shanxi en Chine avec une longueur de 146 mètres[53] - [54].

Structure d'un pont en maçonnerie

La maçonnerie étant une matière qui ne travaille pratiquement pas à la traction, les ponts en maçonnerie présentent toujours la forme d’une voûte, seule forme qui permette de satisfaire à cette condition. Un pont est composé d’une ou de plusieurs voûtes qui s’appuient sur des appuis capables de résister, sans déplacement appréciable, à l’action mécanique de la voûte, appelée poussée. Ces appuis sont généralement constitués aux extrémités par des murs épais en maçonnerie appelés culées et en rivière sur des piles.

La voûte

La voûte comporte toujours un plan vertical de symétrie transversale et presque toujours un plan vertical de symétrie longitudinale. Elle a une épaisseur variable qui croît uniformément du milieu, appelé, clef, vers les extrémités, appelées retombées.

Caractéristiques géométriques

La voûte est comprise entre deux surfaces courbes, la surface extérieure appelée extrados, la surface intérieure appelée intrados ou douelle. Si l’on représente la projection d'une voûte sur un plan vertical, celle-ci est limitée par deux lignes, la ligne d'extrados et la ligne d'intrados. Cette dernière est généralement une courbe géométrique : arc de cercle, arc de parabole, etc.

La courbe naît sur les verticales limitant les culées. Les points d'intersection de la ligne d'intrados avec ces verticales s'appellent les naissances. La distance qui sépare les culées s'appelle l'ouverture. La ligne qui joint les naissances s'appelle ligne des naissances ou corde. Elle est presque toujours horizontale. La distance verticale qui sépare la ligne d'intrados de la ligne des naissances, mesurée au milieu de celle-ci, s'appelle la flèche.

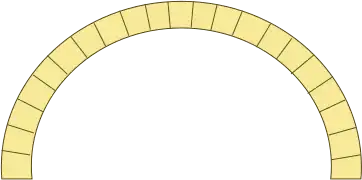

Forme de la voûte

| Type d'ouvrage | Schéma | Photo | Commentaire |

|---|---|---|---|

| Arc en plein cintre |  |

.JPG.webp) |

L'arc de plein cintre est composé d'un demi-cercle complet, c'est le type de voûte le plus rencontré. Il représente environ 67 % des ponts ferroviaires en maçonnerie du réseau français. Ces voûtes peuvent être surhaussées (c'est le cas pour le vieux pont de Gien), outre-passées (légère extension du demi-cercle) ou bombées (légère diminution du demi-cercle. Les Romains utilisèrent quasi exclusivement l'arc en plein cintre[55]. |

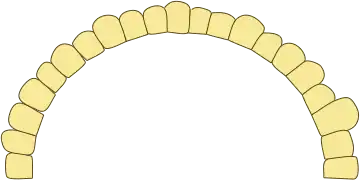

| ogival |  |

|

L'ogive est formée de deux arcs de cercle qui se coupent à la clef, on dit également arcs brisés. La forme est très ancienne, mais c'est au Moyen Âge qu'elle fut largement employée, car elle présente entre autres l'avantage de réduire les efforts horizontaux, facilitant ainsi la construction arche par arche dans le cas de ponts à travées multiples[56]. |

| arc de cercle |  |

|

Ces voûtes sont conçues à l'aide d'un arc de cercle inférieur à un demi-cercle. Le surbaissement des voûtes se développa à partir du XVIe siècle, toutefois, c'est au XVIIIe siècle et sous l'influence de Jean-Rodolphe Perronet que les voûtes des ponts en maçonnerie devinrent beaucoup plus surbaissées qu'auparavant et les piles s'affinèrent de façon à favoriser l'écoulement des eaux[57]. |

| anse de panier |  |

|

Très proche de l'ellipse, la voûte en anse de panier est composée d'un nombre impair d'arcs de cercle successifs dont les rayons varient au droit de la clef. Les concepteurs optaient généralement davantage pour ce type de voûte qui était plus facile à tracer que la forme elliptique. Elle possède également l'avantage de laisser passer un plus grand volume d'eau[58]. |

Type de bandeau

Le bandeau matérialise l'extrémité transversale de la voûte, il reçoit le mur tympan qui lui sert de soutènement au remplissage de l'ouvrage, la partie entre les deux bandeaux qui constitue l'intrados de la voûte s'appelle la douelle. Le type de bandeau tient plus d'une volonté architecturale, il peut être composé de moellons, de pierres de taille ou de briques, la face apparente est généralement plane, bien que quelques ouvrages présentent des moulures, lorsqu'un ornement particulier est désiré. Certains types de bandeaux possèdent des avantages face à d'autres, un bandeau en tas de charge par exemple facilite la mise en œuvre des assises du tympan grâce aux redans présents sur l'extrados, il ne sera donc pas nécessaire de tailler chaque élément du tympan en biseau. On peut également rencontrer des bandeaux dits en corne de vache, dont le principal rôle est d'améliorer l'écoulement des eaux. Les bandeaux sont plus ou moins représentatifs d'une période donnée[59].

| un rouleau extradossé | à double rouleau | bloqué | à double rouleau non extradossé |

en tas de charge |

|---|---|---|---|---|

|

|

|||

|

.jpg.webp) |

à Estoublon |

|

|

Massif de fondation

Les culées ainsi que les murs en retour ou en aile (contrefort, quart de cône) reposent sur des massifs de fondation qui permettent de supporter ou de répartir l’ensemble des charges appliquées à l’ouvrage.

Parapet

Le parapet se décompose en trois parties :

- Le bahut : appui du parapet

- Le fût : corps du parapet

- La plinthe : dalle en assise

Pile

Si le pont comporte plusieurs travées, les voûtes contiguës reposent sur un appui commun appelé pile. Comme les culées, les piles reposent sur des fondations.

Classification

Plusieurs critères peuvent différencier les ponts voûtés : la forme de la voûte, le type d’appareillage de la voûte, le type d’avant-bec ou d’arrière-bec. Ainsi la voûte peut être en plein cintre (demi-cercle parfait), en arc de cercle (segment d’arc), en ogive, en anse de panier ou en ellipse[P0 1]. Le bandeau de la voûte peut être extradossé à pierres rayonnantes, à double rouleau, bloqué, à double rouleau non extradossé, en tas de charge, avec platebande en tas de charge[P0 1]. Les becs peuvent être triangulaires, en amande, rectangulaires, ou circulaires[P0 2].

Ponts en maçonnerie remarquables

Le plus grand pont en maçonnerie des États-Unis est le pont James J. Hill, sur le Mississippi, construit en 1883 par le magnat des chemins de fer, James J. Hill, qui désirait frapper l'imagination de ses concitoyens en faisant bâtir un ouvrage qui lui fit honneur. D'une longueur de 752,5 m, il comporte 23 arches en pierre de taille en calcaire, en plein cintre, de 23,49 m d'ouverture. C'est le seul pont de pierre traversant le Mississippi[P3 5].

Sources

Ouvrages utilisés

- Eugène Degrand, Jean Resal, Ponts en maçonnerie, 1887, (voir dans la bibliographie)

- p. 18

- p. 19

- p. 21

- p. 24

- p. 26

- p. 29

- SETRA, Les ponts en maçonnerie, 1982, (voir dans la bibliographie)

- p. 58

- p. 63

- p. 65

- Marcel Prade, Les ponts, monuments historiques, 1986, (voir dans la bibliographie)

- p. 20

- p. 32

- Marcel Prade, Ponts et Viaducs au XIXe siècle, 1988, (voir dans la bibliographie)

- p. 26

- p. 60

- p. 171

- p. 172-173

- p. 178-179

- p. 106

- p. 122

- Marcel Prade, Ponts et Viaducs remarquables d’Europe, 1990, (voir dans la bibliographie)

- p. 305

- p. 306

- p. 307

- p. 193

- p. 194

- p. 198

- p. 196

- p. 179

- p. 312

- p. 205

- Marcel Prade, Grands ponts du monde, 1990, (voir dans la bibliographie)

- p. 217

- p. 218

- p. 220

- p. 221

- p. 113

- Anne Bernard-Gély, Jean-Armand Calgaro, Conception des ponts, 1994, (voir dans la bibliographie)

Autres sources

- Trésor d'Atrée

- Angia Sassi Perino, Giorgio Faraggiana (2004), p. 16

- Les ponts en maçonnerie (1982), p. 5

- Historique et reconstitution virtuelle du pont Æmilius sur le site de la maquette du plan de Rome de Paul Bigot, université de Caen

- Emiland Gauthey, Traité de la construction des ponts, Liège (Belgique), Leduc, , p. 26

- « Pont Milvius », sur Structurae (consulté le )

- (en) Colin O’Connor, Roman Bridges, Cambridge, Roman Bridges, , 235 p. (ISBN 0-521-39326-4)

- Angia Sassi Perino, Giorgio Faraggiana (2004), p. 18

- (it) « Ponte Fabricio », sur www.romasegreta.it, site sur le patrimoine romain (consulté le )

- Anthony R. Birley, Hadrien the Restless Empreror, Routledge, 2004, p. 283

- (it) « Ponte S. Angelo », sur www.romasegreta.it, site sur le patrimoine romain (consulté le )

- « Pont d'Alcántara », sur http://fr.structurae.de/ Structurae (consulté le )

- (en) Charles S. Whitney, Bridges of the World : Their Design and Construction, Mineola, New York, Dover Publications, (ISBN 0-486-42995-4, lire en ligne), p. 75–79

- « Pont près de Limyra », sur http://fr.structurae.de/ Structurae (consulté le )

- (de) Wolfgang W. Wurster et Joachim Ganzert, Eine Brücke bei Limyra in Lykien, Berlin, German Archaeological Institute, , 288–307 p. (ISSN 0003-8105)

- « Stone Arch Bridge », sur www.chinafacttours.com/ (consulté le )

- « Pont du Zhaozou », sur Structurae (consulté le )

- [PDF]État du patrimoine mondial en Asie et dans le Pacifique, 2003 (document UNESCO), p. 11

- (en) Zhaozhou Bridge, sur ctrip.com

- « Chinese Architectures - Bridges », sur www.chinaodysseytours.com/ (consulté le )

- Ponts de France – Guy Grattesat – Édition des Presses de l’école nationale des Ponts et chaussées – 1984

- « Pont Saint-Benezet », sur Structurae (consulté le )

- « Pont-Vieux de Carcassonne », sur Structurae (consulté le )

- « Petit-Pont à Paris », sur Structurae (consulté le )

- « Pont Valentré à Cahors », sur Structurae (consulté le )

- « pont Saint-Martial à Limoges », sur Structurae (consulté le )

- (en) Z. Ou, B. Chen, « Stone arch bridges in Fujian, China », sur Ponts en arc – Université de Fuzhou, (consulté le ) p. 268

- « Ponte Vecchio », sur Structurae (consulté le )

- « Pont Rialto », sur Structurae (consulté le )

- Angia Sassi Perino, Giorgio Faraggiana (2004), p. 20

- « Pont-Neuf (Paris) », sur Structurae (consulté le )

- Victor R. Belot, Le Pont-Neuf : Histoire et petites histoires, Nouvelles Éditions Latines, 1978

- [PDF]La Hire, « Sur la construction des voûtes dans les édifices », sur www.academie-sciences.fr/, (consulté le )

- Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Actes du Colloque international Viollet-le-Duc, Paris, Nouvelles éditions latines, (lire en ligne), p. 76

- F.-P.-H Tarbé de Saint-Hardouin (1884), Notices biographiques sur les ingénieurs des ponts et chaussées, p. 29

- Cf. Charles-Augustin Coulomb, « Essai sur une application des règles de maximis et de minimis à quelques problèmes de Statique relatifs à l'Architecture », Mémoire des Savans étrangers, Académie Royale des Sciences de Paris, vol. Vol 7, , p. 343-382

- [PDF]Christophe RAULET, « Un court historique de la construction des ouvrages », Ouvrages d’art, Service d’études techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), no 37, p. 26

- Angia Marcel Prade (1986), p. 17

- Recueil d'expériences et d'observations faites sur différens travaux

- Édouard Méry, Mémoire sur l'équilibre des voûtes en berceau, p. 50-70 (lire en ligne), planches CLXXXIII, CLXXXIV (voir)

- Jules Pillet (1895), p. 429

- Mathias Fantin, Bestrema, « Epure de Méry », sur bestrema.fr, (consulté le ).

- Auguste JOURET, « Paul Séjourné (1851-1939) », Technica, École centrale de Lyon, no 76, , p. 4

- Auguste JOURET, « Paul Séjourné (1851-1939) », Technica, Ecole centrale de Lyon, no 76, , p. 5

- Marc Giraud, Pascal Bejui(2010), p. 33

- Le pont Adolphe à Luxembourg

- Auguste JOURET, « Paul Séjourné (1851-1939) », Technica, Ecole centrale de Lyon, no 76, , p. 6-7

- Marcel Prade - Ponts et viaducs remarquables d'Europe - Ed Brissaud Poitiers - 1990

- (en) Z. Ou, B. Chen, « Stone arch bridges in Fujian, China », sur Ponts en arc – Université de Fuzhou, (consulté le ) p. 270-270

- pont de Hongdu

- pont de Fengdu Jiuxigou en Chine

- pont de Fenghuang Wuchaohe en Chine

- Charles Abdunur, ARCH'01 - 3e conférence sur les ponts en arc, Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, Paris (France), ( (ISBN 2-85978-3474)), 2001; p. 667 à 670

- pont de Shanxi Danhe en Chine

- Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, , Tome 1 - Arc, consultable sur Wikisource

- Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, , Tome 6, Ogive, consultable sur Wikisource

- [PDF]Ministère des Transports, Direction des routes, « Les ponts en maçonnerie, constitution et stabilité », sur Publications et logiciels du SETRA, (consulté le )

- J. B. Berard, Statique des voûtes, Paris, Courcier, , consultable sur Books.google.fr, p. 137

- A. Debauve, Manuel de l'ingénieur des ponts et chaussée : ponts en maçonnerie, Dunod, , consultable sur Archives.org, p. 199

Annexes

Bibliographie

De très nombreux ouvrages traitant partiellement ou en totalité du sujet des ponts en maçonnerie ont été écrits. La liste ci-après, classée par ordre chronologique de parution, recense les plus significatifs et ceux qui ont servi de source à l'article.

Histoire

- Charles Duplomb, Histoire générale des ponts de Paris, Paris, Impr. Mersch, 1911.

- (en) Éric Maré, The bridges of Britain, Londres, B.T. Batsford, 1954.

- Wolfgang W. Wurster et Joachim Ganzert, Eine Brücke bei Limyra in Lykien, Berlin, German Archaeological Institute, , 288–307 p. (ISSN 0003-8105)

- Mao Yisheng, Les ponts de Chine, Pékin (Chine), Éditions en langues étrangères, 1980.

- Guy Grattesat (dir.), Ponts de France, Paris, Presses des Ponts et Chaussées, , 294 p. (ISBN 2-85978-030-0)

- Marcel Prade, Les Ponts, Monuments historiques, Poitiers, Brissaud, , 431 p. (ISBN 2-902170-54-8)

- Marcel Prade, Ponts et Viaducs au XIXe siècle, Poitiers, Brissaud, , 407 p. (ISBN 2-902170-59-9)

- Marcel Prade, Les grands ponts du Monde, Poitiers, Brissaud, , 312 p. (ISBN 2-902170-68-8)

- Marcel Prade, Ponts remarquables d'Europe : ouvrage illustré de 1000 photogr., dessins, et reprod., Poitiers, Brissaud, , 428 p. (ISBN 2-902170-65-3)

- Bernard Marrey, Les Ponts modernes : XXe siècle, Paris, Picard, , 280 p. (ISBN 2-7084-0484-9)

- Collectif, Troisième conférence internationale sur les ponts en arc, Paris, Presses des Ponts et Chaussées, , 360 p. (ISBN 978-2-85978-347-1, lire en ligne)

- Angia Sassi Perino et Giorgio Faraggiana (trad. de l'italien), Les Ponts, Paris, Gründ, , 184 p. (ISBN 978-2-7000-2640-5 et 2-7000-2640-3)

- Marc Giraud et Pascal Beju, Paul Séjourné, génie des grands viaducs, La Roche Blanche (63) (France), La Régordane, , 208 p. (ISBN 978-2-906984-89-9)

XVIIe siècle

- Philippe de La Hire, Traité de Mécanique, Paris, (lire en ligne)

XVIIIe siècle

- Philippe de La Hire, Sur la construction des voûtes dans les édifices, Paris., Mémoires de l'Académie Royale des Sciences 69,, (lire en ligne)

- Antoine Parent, Essais et Recherches de Mathématiques et de Physique,, Paris.,

- Henri Gautier - Traité des ponts - Paris - 1716 Gallica Lire en ligne

- Henri Gautier, Dissertation sur l'épaisseur des culées de ponts, Paris, (lire en ligne)

- Pierre Couplet de Tartereaux, Sur les voûtes, dans Histoire de l'Académie royale des sciences, année 1729. Avec les mémoires de mathématique & de physique tirez des registres de cette Académie, Imprimerie royale, Paris, 1731 p. 75-81 (lire en ligne)

- Bernard Forest de Bélidor, La Science des Ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile, Paris., (lire en ligne)

- Pierre Couplet de Tartereaux, De la poussée des voûtes. Histoire de l'Académie Royale des Sciences, 117, Paris., Paris, Académie Royale des Sciences, (lire en ligne)

- Augustin Danyzy, Méthode générale pour déterminer la résistance qu'il faut opposer à la poussée des voûtes, dans Histoire de la Société des Sciences établie à Montpellier, 1732, p. 40-56

- Amédée François Frézier, La théorie et la pratique de la coupe de pierres et des bois pour la construction des voûtes et autres parties des bâtiments civils et militaires, ou traité de stéréotomie à l'usage de l'architecture (3 vol.). ., Strasbourg et Paris, (lire en ligne)

- Charles Augustin Coulomb, Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie Royale des Sciences par divers Savants et lus dans ses Assemblées, vol. 7, Paris., (lire en ligne), p. 343-82

- Jean-Rodolphe Perronet, Mémoire sur le cintrement et le décintrement des ponts ; et sur les différens mouvemens que prennent les voûtes pendant leur construction, dans Histoire de l'Académie royale des sciences. Année 1773. Avec les Mémoires de mathématique & de physique tirez des registres de cette Académie, Paris, Imprimerie royale, 1777, p. 33-50 (lire en ligne), planches I, II, III (voir)

XIXe siècle

- Joseph Balthasar Bérard, Statique des voûtes, Paris, Courcier, (lire en ligne)

- Jean-Baptiste Rondelet, Traité théorique et pratique de l'art de bâtir, Paris, l'auteur, 1802-1817.

- Jules Pillet, Traité de stabilité des constructions, Paris, Baudry et Cie, (lire en ligne)

- Pierre-Charles Lesage, Recueil de divers mémoires extraits de la Bibliothèque impériale des Ponts et chaussées à l'usage de MM. les Ingénieurs., Paris,

- Lamé et Clapeyron, Mémoire sur la stabilité de voûtes., Paris., Annales des Mines, 8, 789., (lire en ligne)

- Louis Bruyère, Études relatives à l'art des constructions, Paris, Bance, 1823-1828.

- Claude-Louis-Marie-Henri Navier, Résumé des leçons données à l'Ecole des Ponts et Chaussées, sur l'application de la mécanique à l'établissement des constructions et des machines., Paris, Carilian-Goeury, , 2e éd. (lire en ligne)

- Pierre Alexandre Francis Lefort, Études relatives à la construction des ponts biais, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1839, p. 281-315 (lire en ligne), et planches CLXIX,CLXX,CLXXI (voir)

- Pierre Alexandre Francis Lefort, Sur la théorie de la construction des voûtes biaises cylindiques, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1854, p. 87-93 (lire en ligne)

- Édouard Méry, Mémoire sur l'équilibre des voûtes en berceau, p. 50-70 (lire en ligne), planches CLXXXIII, CLXXXIV (voir)

- Joseph Cordier, Mémoire sur les travaux publics, Paris, Carilian-Gceury & V. Dalmont, 1841-1842.

- Emiland Gauthey, Traité de la construction des ponts, Liège (Belgique), Leduc, , 354 p.

- Aristide Boucher, Note sur la construction des voûtes biaises au moyen d'une série d'arcs droits accolés les uns aux autres, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1848, p. 234-243 (lire en ligne) et planche 138 (voir)

- Tony, Fontenay, Prince Lubomirski, Construction des viaducs, ponts-aqueducs, ponts et ponceaux en maçonnerie, Paris, Carilian-Goeury & Victor Dalmont, 1852.

- J.V. Poncelet, Examen critique et historique des principales théories ou solutions concernant l'équilibre des voûtes., Paris, Comptes-rendus de l'Académie des sciences. 35, 494, 531, 577, tome XXXV. no 17,

- Jules Maillard de La Gournerie, Considérations géométriques sur les arches biaises, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1851, p. 82-115 (lire en ligne), planche 14 (voir)

- Auguste Graeff, Mémoire sur l'appareil et la construction des ponts biais, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1852, p. 1-144 (lire en ligne), planches 27, 28, 29, 30, 31 voir)

- Jules Maillard de La Gournerie, Note sur les arches biaises à l'occasion du mémoire de M. Graeff, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1853, p. 281-288 (lire en ligne)

- Auguste Graeff, Observations sur les questions soulevées par la note de M. de la Gournerie, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1854, p. 32-40 (lire en ligne), planche 61 (voir)

- Jules Carvallo, Étude sur la stabilité des voûtes, Paris, Carilian-Goeury, (lire en ligne)

- Romain Morandière, Note pour le tracé des voûtes biaises sur les cintres, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1855, p. 186-191 (lire en ligne), planche 74 (voir)

- Charles Leblanc, Mémoire sur la stabilité des ponts biais en maçonnerie, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1856, p. 54-88 (lire en ligne), planche 88 (voir)

- Charles Leblanc, Mémoire sur le calcul de la pression par unité de surface, dans le cas où la résultante des pressions n'est pas normale au joint, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1869, p. 458-500 (lire en ligne)

- Félix Lucas, Mémoire sur un nouvel appareil pour la construction des ponts biais, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1861, p. 125-144 (lire en ligne) et planche 5 (voir)

- Herman Scheffler (trad. Fournié), Traité de la stabilité des constructions, Paris, Dunod, (lire en ligne)

- Léon Partiot, Note sur le pont biais construit sur la Vézère, aux Eyzies, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1864, p. 214-224 (lire en ligne), planche 75 (voir)

- Alfred Durand-Claye, Stabilité des voutes en maçonnerie., Paris, Annales des Ponts et Chaussées pp. 63-96., (lire en ligne)

- Wilhelm Nördling, Note sur les ponts biais et les ponts courbes, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1869, p. 433-444 (lire en ligne) et planches 192, 13 (voir)

- Jules Dupuit, Traité de l'équilibre des voûtes et de la construction des ponts en maçonnerie, Dunod éditeur, Paris, 1870 (lire en ligne)

- Charles Jourjon, Tracé des panneaux de douelle des voussoirs des voûtes biaises à section circulaire, lorsqu'elles sont appareillées comme les voûtes droites, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1872, p. 413-414 (lire en ligne)

- Alfred Durand-Claye, Charles Jourjon, Tracé des panneaux de douelle des voûtes biaises à section circulaire, lorsqu'elles sont appareillées comme les voûtes droites, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1872, p. 85-90 (lire en ligne)

- Romain Morandière, Traité de la construction des ponts et viaducs, Paris, Dunod, 1874.

- M. Cètre, Appareil hélicoïdal des voûtes biaises à section droite circulaire, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1874, p. 433 (lire en ligne), planche 26 (voir)

- Marcel Gros, Note sur le tracé direct, en vraie grandeur, des panneaux des voussoirs d'un voûte biaise à section droite circulaire, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1877, p. 533-546 (lire en ligne) et planche 10 (voir)

- Marcel Gros, Note sur les ponts biais et courbes (suite), dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1878, p. 547-549 (lire en ligne)

- Marcel Gros, Tracé des panneaux de douelle et de lit des voussoirs d'une voûte biaise à section droite circulaire, lorsque la tête est en talus et que la voûte est appareillée comme une voûte droite, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1876, p. 219-224 (lire en ligne), planche 18 (voir)

- Alfred Picard, Voûtes biaises. Simplification pratique de l'appareil orthogonal convergent. Application au pont souterrain de Kœurs, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1879, p. 339-370 (lire en ligne), planches 25, 26 (voir)

- Alfred Durand-Claye, Stabilité des voûtes et des arcs., Paris, Annales des ponts et chaussées, , p. 416-440

- Arthur Sampité, Appareil orthogonal dans les voûtes biaises dont la section droite est une ellipse surbaissée, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 2e semestre 1882, p. 578-599 (lire en ligne), planche 32 (voir)

- D. Fortet, Calcul et tracé des panneaux de voûtes biaises, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1883, p. 26-33 (lire en ligne), planche 1 (voir)

- Philippe Croizette Desnoyers, Cours de construction des ponts, Vve Dunod, Paris., Paris, Dunod,

- Eugène Degrand et Jean Resal, Ponts en maçonnerie, t. 2 : Construction, Paris, Baudry et Cie, , 662 p.

- Yvon Villarceau, Sur l'établissement des arches de pont, envisagé au point de vue de la plus grande stabilité. Mémoire accompagné de tables pour faciliter les applications numériques, Imprimerie impériale, Paris, 1853 (lire en ligne)

- Yvon Villarceau, Supplément au mémoire sur l'établissement des arches de pont, dans Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Gauthier-Villars, Paris, 1889, tome 43, p. 1-133 avec 140 tables et 2 plans (lire en ligne)

- G. Blot, Note sur l'appareil hélicoïdal des voûtes biaises par la méthode Theuil, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1er semestre 1896, p. 663-680 (lire en ligne)

XXe siècle

- Fernand de Dartein, Études sur les ponts en pierre remarquables par leur décoration antérieurs au XIXe siècle., Paris, Librairie polytechnique Beranger,

- Paul Séjourné, Grandes voûtes, Bourges, Impr. Vve Tardy, 1913-1916.

- Auguste Jouret, Paul Séjourné, Lyon, Impr. réunies, s.d. v. 1946.

- Encyclopédie pratique du Bâtiment et des Travaux Publics : Tome I, Paris, Librairie Aristide Quillet, , 989 p.

- Encyclopédie pratique du Bâtiment et des Travaux Publics : Tome II, Paris, Librairie Aristide Quillet, , 1035 p.

- Encyclopédie pratique du Bâtiment et des Travaux Publics : Tome III, Paris, Librairie Aristide Quillet, , 1016 p.

- Roger Valette, La construction des ponts., Paris, Dunod, 1958.

- Dragos Radenkovic, Théorie des charges limites. Séminaire de Plasticité, J. MANDEL Ed. P.S.T. Min. Air, no 116, pp. 129-142.,

- Derrick Beckett, Bridges, Londres, Paul Hamlyn, 1969.

- O. Coussy et J. Salençon, Analyse de la stabilité des ouvrages en terre par le calcul à la rupture. Annales des Ponts et Chaussées, 4etrimestre, 1979 : pp. ?-35.,

- P. Rivière, Évaluation de la stabilité des ponts maçonnerie., Angers, Laboratoire régional d'Angers. CETE de l'Ouest. France.,

- Les Ponts en maçonnerie, Bagneux, ministère des Transports, Direction des routes, , 333 p.

- Guy Grattesat, Conception des ponts, Eyrolles,

- Anne Bernard-Gély et Jean-Armand Calgaro, Conception des ponts, Paris, Presses des Ponts et Chaussées, , 360 p. (ISBN 2-85978-215-X, lire en ligne)

- Jean Salençon, De l'élasto-plasticité au calcul à la rupture, Paris, Éditions de l'École polytechnique, , 262 p. (ISBN 978-2-7302-0915-1 et 2-7302-0915-8, lire en ligne)

- Jean-Michel Delbecq, Ponts en maçonnerie. Historique et Constitution. Évaluation de la stabilité. Guide pour l'utilisation du programme VOÛTE, Ministère des Transports. Direction des routes, juin 1982 (lire en ligne)

- M. Fragnet, Ponts en maçonnerie. Protection contre l'action des eaux. Guide technique, Sétra, mai 1992 (lire en ligne)

- Élargissement des ponts en maçonnerie. Guide technique, Sétra, décembre 2001 (lire en ligne)

- Nathalie Domède, Méthode de requalification des ponts en maçonnerie, XXIVe Rencontres Universitaires de Génie Civil 2006. Prix Jeunes chercheurs.

- Guide technique, Cours d'eau et ponts, Bagneux, SETRA, , 170 p. (ISBN 978-2-11-094626-3)

Articles connexes

Liens externes

- Structurae - Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art

- Les Ponts en maçonnerie - 3 tomes, 333 pages. Ouvrage disponible sur le site du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements.