Pont George-V

Le pont d'Orléans, dénommé pont Royal, puis pont National et, au cours de la Première Guerre mondiale, pont George-V, en l'honneur du roi du Royaume-Uni George V, est un pont voûté en maçonnerie franchissant la Loire à Orléans dans le département du Loiret en France. Il est situé à 1,2 km en aval du pont René-Thinat et 700 mètres en amont du pont Maréchal-Joffre, dans l'axe de la rue Royale sur la rive droite et de l'avenue Dauphine sur la rive gauche.

| Pont George-V | ||||

| ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | France | |||

| Région | Centre-Val de Loire | |||

| Département | Loiret | |||

| Commune | Orléans | |||

| Coordonnées géographiques | 47° 53′ 48″ N, 1° 54′ 15″ E | |||

| Fonction | ||||

| Franchit | Loire | |||

| Fonction | pont routier avec tramway | |||

| Caractéristiques techniques | ||||

| Type | pont en arc | |||

| Longueur | 325 m | |||

| Portée principale | 32,5 m | |||

| Largeur | 15,20 m | |||

| Matériau(x) | pierre | |||

| Construction | ||||

| Construction | 1751-1763 | |||

| Architecte(s) | Jean Hupeau | |||

| Ingénieur(s) | Jean Chopine, Jean Rondel, Robert Soyer | |||

| Maître(s) d'œuvre | Jean Cadet de Limay | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Loiret

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| ||||

Le XVIIIe siècle a été en France un âge d'or pour la construction des ponts tant par le nombre de ceux qui furent édifiés que par les progrès réalisés dans l'exécution et la structure de ce type d'ouvrages. Le pont George-V figure parmi ces ouvrages remarquables.

Il a été construit de 1751 à 1763 selon les plans de Jean Hupeau. C'est Daniel Trudaine, conseiller d'État, intendant des finances chargé du détail des Ponts-et-Chaussées de 1743 à sa mort en 1769, qui le fit exécuter[A 1]. Les travaux furent dirigés par Hupeau[1], assisté de Robert Soyer et de deux stagiaires, Jean Cadet de Limay et François Lecreux.

XVIIIe siècle : l’âge d’or des ponts en maçonnerie

Cette renaissance a eu pour raison majeure le mauvais état des ponts du Moyen Âge, le plus souvent mal fondés et de multiples fois ruinés par des crues successives. La plupart étant très dégradés et devenus trop étroits pour une circulation devenue plus intense devaient être remplacés[A 1]. Les nouveaux ouvrages d'art se distinguèrent des anciens par leur solidité et le caractère monumental de l'architecture. La création du corps des ponts et chaussées en 1716[2] puis de l’École nationale des ponts et chaussées en 1747[2] ont contribué à ces perfectionnements.

Une évolution s'est en outre produite durant cette période. Pendant la première moitié du siècle, les ponts étaient en dos d'âne très prononcé et composés d'arches décroissantes du milieu vers les rives, comme le pont Jacques-Gabriel de Blois, alors qu'à partir de 1750 les pentes ont été de moins en moins accentuées et des arches d'égale longueur (pont Wilson de Tours).

La région centrale de la France (bassins de la Seine et de la Loire) a été particulièrement privilégiée. Elle a vu naître, entre autres, le pont Royal à Paris, qui, bien qu'édifié de 1685 à 1687 par Jules Hardouin-Mansart annonce, par sa structure, les grands ponts du siècle suivant ; le pont de Blois, construit de 1716 à 1724 par Jacques V Gabriel et Robert Pitrou ; le pont d'Orléans, de 1751 à 1760 par Jean Hupeau et Robert Soyer ; le pont de Moulins, de 1756 à 1770 par Louis de Règemorte ; le pont de Saumur, de 1756 à 1768 par Jean-Baptiste de Voglie ; le pont de Neuilly, de 1766 à 1769, le pont de la Concorde à Paris, de 1787 à 1791, chefs-d'œuvre de Jean-Rodolphe Perronet.

Dénomination

Dénommé pont d'Orléans pendant la construction, il prend le nom de pont Royal avec l'inauguration. Il semble, selon David Ojalvo, qu'il ait été rebaptisé pont National pendant la Révolution française[A 1]. Il est rebaptisé pont George-V au début de la Première Guerre mondiale en l'honneur du roi du Royaume-Uni George V, par arrêté municipal du . Fernand Rabier, maire de la ville d'Orléans, s'exprime ainsi en séance[3] :

« L'Administration a pensé qu'il convenait de témoigner, d’une façon durable, les sentiments de reconnaissance de la ville d’Orléans à l’égard des nations qui combattent aux côtés de la France pour la cause du droit et de la civilisation. Elle croit répondre aux vœux unanimes des Orléanais en demandant au Conseil, sans préjudice des propositions qu'elle présentera ultérieurement de donner à la place de la Gare le nom de place Albert Ier et au nouveau pont le nom de pont George-V »

De la discussion qui suit sont adoptés en séance les nouveaux noms suivants : pont George-V pour le pont Royal, place Albert-Ier pour la place de la Gare et pont Nicholas-II pour le nouveau Pont qui sera renommé plus tard pont Maréchal-Joffre[3].

Descriptif

Le pont Royal est composé de neuf arches d’ouvertures inégales décroissant faiblement du centre vers les rives. Les voûtes sont en forme d'anse de panier à cinq centres dont le grand rayon est de 28 mètres environ[B 1]. Lors de sa mise en service, l’arche centrale mesure 32,48 mètres d'ouverture (100 pieds[4]) et celles des culées, les plus petites, 29,88 mètres chacune (92 pieds[4]). La longueur totale était de 324,88 m entre culées (166 toises et 4 pieds[4]), soit 339 mètres, épaisseur des culées comprise (chacune faisant 22 pieds d’épaisseur[4]). La largeur était de 15,20 m d'une tête à l'autre (chaussée, 8,90 m ; trottoirs, 2,66 m chacun ; épaisseur des parapets, 0,50 m pour chacun d'eux). Deux pavillons ornaient l’extrémité sud[A 2]. À la suite des destructions de plusieurs arches lors de la Seconde Guerre mondiale et à leur reconstruction ultérieure, certaines dimensions ont légèrement varié.

L’ouvrage fut bâti en suivant la règle du cinquième, alors admise de tous, et selon laquelle les piles devaient recevoir en épaisseur, le cinquième de l'ouverture des arches. Jean-Rodolphe Perronet, qui supervisa la fin des travaux de construction, contesta ultérieurement la valeur de ce principe et soutint que la solidité des ponts serait accrue si l'on réduisait les piles car ainsi on libérait davantage le passage de l'eau. Ce fut une véritable révolution lorsqu'au pont de Neuilly (1768-1774) il fit tomber le rapport de l'épaisseur des piles à l'ouverture des arches à 1/9[5].

La pente du pont d'Orléans est très faible, moins de un centimètre par mètre, alors qu’au pont de Blois elle est de 4,1 cm par mètre[A 2].

Le pont dispose aujourd'hui de deux voies de circulation pour automobiles, deux voies pour les tramways et d'un trottoir. À l'occasion du déconfinement en , la voie ouest du pont est transformée en piste cyclable bidirectionnelle[6].

Arche 9, rive gauche, côté sud, détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été reconstruite en 1945.

Arche 9, rive gauche, côté sud, détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été reconstruite en 1945. Arche 1, rive droite, côté nord. La voûte qui a été épargnée lors de la Seconde Guerre mondiale est dans sa totalité en pierre d'origine.

Arche 1, rive droite, côté nord. La voûte qui a été épargnée lors de la Seconde Guerre mondiale est dans sa totalité en pierre d'origine. Édifice situé en tête sud du pont, utilisé autrefois pour percevoir l'octroi.

Édifice situé en tête sud du pont, utilisé autrefois pour percevoir l'octroi. Avant-becs en forme d’amande, caractéristiques de la période du XVIIIe siècle.

Avant-becs en forme d’amande, caractéristiques de la période du XVIIIe siècle. La piste cyclable bidirectionnelle aménagée fin .

La piste cyclable bidirectionnelle aménagée fin .

Construction du pont

Projet

Le vieux pont des Tourelles, pont médiéval assurant l'unique franchissement de la Loire, supporte de plus en plus mal son âge. En 1739, un ouragan brise la croix qui surmonte le monument élevé à la gloire de Jeanne d'Arc. La débâcle de 1745 fissure une de ses arches gothiques[7]. Il était parvenu à un tel état de fatigue que, en dépit des travaux de consolidation effectués par Robert Pitrou en 1746, il était devenu clair qu'il ne survivrait plus longtemps et que la construction d'un nouveau pont s'avérait désormais indispensable. Ce même Pitrou, alors inspecteur général, en fut chargé, mais le projet qu'il présenta le à l'assemblée des Ponts et Chaussées présidée par Daniel-Charles Trudaine, souleva des objections et ne fut pas suivi[A 1]. Pitrou mourut peu de temps après, le [B 2].

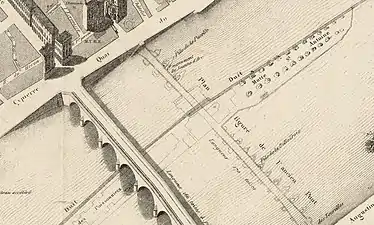

Pour le remplacer, le roi désigna Jean Hupeau[B 2]. Celui-ci établit un projet qui plaçait le pont en face de la rue de Recouvrance, c'est-à-dire nettement en aval du pont projeté par Pitrou. Cet emplacement ayant été jugé trop éloigné du centre de la ville, Hupeau transforma son projet ; il déplaça son pont vers l'amont, le situant seulement à 80 mètres en aval du vieux pont. II présenta, le , ses dessins définitifs à l'assemblée des Ponts-et-Chaussées[A 1]. L'adjudication des travaux à Jean Chopine pour la somme de 2 084 000 livres, eut lieu le [8]. C'est l’ingénieur Robert Soyer qui fut chargé de diriger les travaux sous la haute autorité de Hupeau.

Travaux

Les manuscrits de Robert Soyer publiés par la Société des amis des musées d'Orléans dans l’ouvrage « Grand Livre du pont Royal » permettent de suivre l’évolution du chantier, son organisation humaine et les moyens employés.

1751 : première pierre

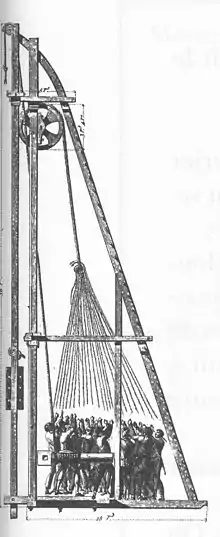

Les travaux préparatoires et à la construction des fondations de la pile 1 commencent en 1751. Après avoir dressé l’alignement de l’ouvrage, la construction du batardeau de la pile 1, du côté nord, est entreprise le . Celui-ci est constitué d'un double rideau de palplanches en bois entre lesquelles est déversée et compactée de la terre argileuse qui fait étanchéité. Des pieux de 19 pieds de longueur sont d'abord battus[B 3], grâce à des sonnettes à tiraudes, puis des palplanches sont battues alternativement jusqu'à la hauteur des pieux, environ 6 pieds au-dessus de l'étiage. Dès le 20, de la terre a été amenée en tombereaux. La terre prise près la maison du Préfet de Troyes se roulait à la brouette jusqu'à la rivière à 220 toises de distance, d'où elle descendait en bateau et se déchargeait dans le coffre du batardeau constitué par les deux rideaux de palplanches[B 3].

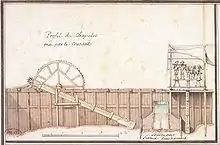

Le , un chapelet incliné mû par le courant est activé, mais l'effet est presque nul en raison du faible débit de la Loire qui était très basse. Le nombre de chapelets à bras est alors augmenté et porté jusqu'à 13, et l'eau put être abaissée à 3 pieds 9' au-dessous de son niveau[B 3].

Le 31, les travaux reprennent avec 18 chapelets et le moulin. La difficulté à faire baisser l'eau fait penser que la branche du côté amont n'avait pas été draguée. Les ingénieurs ne disposaient pas encore d’une drague pour l'enlèvement des sables qui n’allait être inventée que l’année suivante. Il est alors décidé de faire le long de cette branche un petit contre-bâtardeau, et un demi-bâtardeau du côté du quai, mais la situation n'est guère améliorée[B 3].

Il est alors décidé d’augmenter le nombre des chapelets et de diminuer leur longueur en faisant passer l'auge de dégorgement à travers le batardeau à 1 pied 1/2 au-dessus de l'étiage seulement. Ces chapelets courts sont percés à 6 pouces au lieu de 5 pouces de diamètre, et donnent beaucoup plus d'eau[B 3], ces chapelets permettant d’évacuer par heure 800 pieds cubes.

Le premier pieu de la culée est battu le . Le mouton pèse 750 livres, et est levé par 24 hommes. Le battage est achevé le [B 4]. Le à 11 h est posée la première pierre.

1752 : fondations des piles 2, 3 et 4

L’année 1752 est consacrée à la réalisation des piles 2, 3 et 4 avec de grandes difficultés pour venir à bout de l’eau envahissante et pouvoir battre et recéper (découpe du sommet) les pieux au sec[B 5]. Le , le chapelet incliné commence à épuiser l’eau, avec plus d’efficacité que l'année précédente, l'eau ayant plus de débit. Toutefois des infiltrations apparaissent dans le puisard où il avait d'abord été établi, il est donc tourné de l'autre côté. Le 11, l'épuisement est arrêté, l'eau n’ayant pu être baissée qu'à 4 pieds sous l'étiage, ou 5 pieds, sous son niveau actuel, avec 23 chapelets à bras, et le moulin, pour faire un petit batardeau de refend. Le , reprend l'épuisement avec 23 chapelets, 2 chapelets à godet, le moulin, et un chapelet de la machine à cheval. Le 25, on fait atteler les 2 chapelets de cette machine avec 8 chevaux[B 5].

Du au , le battage de la deuxième pile est réalisé avec 4 sonnetiers. Plusieurs de ces pieux du côté de l'avant-bec ne peuvent être mis au refus, n'ayant été enfoncés que de 16 pieds 4 pouces. On en rebat dès lors 19, de 25 à 28 pieds de longueur, dans les intervalles. Les équipes affectées au service du mouton sont doublées pour battre sans interruption et gagner du temps. Sept volées de 25 coups durent 11 minutes, soit une cadence double par rapport à un travail ordinaire qui n'est que de 20 volées par heure[B 5].

Les épuisements pour la fondation de cette seconde pile sont difficiles, plusieurs sources étant apparues au fond. On enveloppe alors la pile d'un petit batardeau, qu'on épuise avec un très grand nombre de « baqueteurs » avec des seaux. De petits batardeaux sont également réalisés autour des pieux à l’aide de sacs de grosse toile de 3 pieds environ de longueur sur autant de circonférence remplis de terre grasse. Deux ou trois écopes suffisent alors pour que le charpentier puisse travailler au sec. Les pieux peuvent être recépés (à 7 pouces 1/2 sous l'étiage). De même la maçonnerie peut être élevée aux deux bouts de la pile, ce qui permet de travailler plus tôt le matin, l’eau à épuiser étant moins importante[B 5].

À la mi-août, le débit de la source du milieu de la pile augmente soudainement. Il reste peu pour terminer les travaux de fondation de la pile, mais l'eau est si abondante qu'il faut tripler le travail des hommes dont on ne peut pas augmenter le nombre. C'est le 29 qu'il faut faire le plus d'efforts à l'occasion du recépage des pieux du milieu et de la fin de la pose du grillage. L'emplacement est couvert de baqueteurs (environ 150) entre lesquels on aperçoit à peine les charpentiers qui travaillent à leurs pieds[B 5].

Le battage des pieux des fondations des piles 3 et 4 se poursuit jusqu’à la fin de 1752, en luttant toujours autant contre les importantes arrivées d’eau[B 6] - [9].

1753 : fondations des piles 5, 6 et 7 et de la culée du côté du faubourg

Une brèche ayant été laissée dans les 5e et 6e piles et ayant occasionné le creusement d’un petit canal, les travaux de comblement ne peuvent être réalisés qu'à partir du . Les pieux d'échafaudage au-dessus de l'emplacement de la 5e pile sont ensuite battus. Cet échafaudage est composé de six files de pieux de 9 à 10 pieds (3,25 m), espacés de 7 pouces (0,20 m), et chaque file coiffée de virures (ou bordages de bateau) en sapin. Les chapelets à sable roulent sur ces virures[B 7].

Le battage est rémunéré à la tâche : les pieux sont payés 35 sols chacun, à raison de 8 à 9 par jour et les palplanches de 18 à 20 pieds (6,5 mètres), 20 sols pièce[B 7].

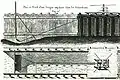

Le batardeau de la culée côté faubourg, au sud de la Loire, est réalisé de juillet à septembre, puis le sable est dragué à l’aide d’un chapelet à sable pour approfondir l’intérieur. Parallèlement les pieux de la pile 6 sont battus, puis recépés à 5 pieds 3 pouces (1,71 mètre) sous l’étiage[B 7].

Les batardeaux des piles 7 et 8 posent plus de difficultés pour atteindre le sol dur. Il est alors nécessaire d’allonger les pieux par des entures, des éléments en bois d’environ 12 pieds de longueur mis bout à bout avec l’élément précédent et joints avec une frette en fer. Ainsi pour la pile 7, au lieu de descendre à 20 pieds (6,50 mètres) sous l’étiage, on descend à 60 (19,49 mètres), et pour la pile 8 à 42 (13,64 mètres) au lieu de 18 (5,85 mètres)[B 8].

L’empierrement de la pile 5 commence en août, suivi de celui de la pile 8 en septembre. La pierre est extraite à 80 toises (156 mètres) de distance et est transportée à dos d’homme dans des hottes, du type de celles utilisées pour les vendanges. Un manœuvre met sept minutes à chaque voyage. Il porte 100 hottes par jour, sur la base de 600 hottes la toise cube (7,4 mètres cubes)[B 8].

Les pieux du mur de quai sud et de la culée sont battus en fin d’année. Sur la culée il y a 4 sonnettes et 3 sur les murs de quai. Les premières comportent 24 tireurs et la volée de 25 coups de mouton est payée 3 deniers au sonnetier plus 30 sols à chaque tireur pour chaque pieu ou enture mis en fiche. Une sonnette à 18 tireurs est utilisée sur le mur de quai, rémunérée seulement 2,3 sols la volée, et 20 sols par ouvrier et par pieu[B 9].

Les batardeaux des piles 5 et 6 sont arrachés en fin d’année[B 9].

1754 : construction des piles

Les travaux de battage de pieux des piles 7 et 8 reprennent en juin. De même est entrepris le percement de la rue Royale.

Un atelier de vingt hommes est affecté au déblai de la rue : douze conduisent trois camions prismatiques[Note 1] et huit sont affectés au chargement. Ils font 60 voyages chacun par jour à 150 toises de distance. Le voyage était payé 18,3 sols et produisait 10 pieds cubes de terre, évaluée 8 pieds de déblais ; ainsi la toise cube de déblai coûtait 4,1 livres. Chaque camion parcourait par jour 18 000 toises de chemin[B 10].

Les pieux des piles 7 et 8 sont battus en août. Trois sonnettes sont alors actives sur la pile 7 et en même temps deux sur la pile 8. Le une crue augmente la difficulté. Une soixantaine d’hommes est mise au baquetage pour enlever l’eau, puis 90 quelques jours après. La pose de la pierre est entreprise sur ces piles en septembre. Le même charriage des pierres à dos d’hommes dans des hottes est entrepris, à l’instar des autres piles[B 11].

1755 à 1756 : construction des arches 1 à 4

Dès le mois de mars la préparation puis le montage du cintre des arches 1 et 2 est entreprise. Une épure de l’arche est établie dans le clos des Augustins, non loin du chantier. Le cintre de l’arche 1, côté ville, est construit entre le , date du levage de la première ferme, et le 22, soit onze jours de travail. Au mois de juin est installé une grue en bois au milieu et sur le dessus de ce cintre, non sans difficultés du fait de la grande hauteur à laquelle il fallait lever les éléments la constituant[B 12].

Robert Soyer décrit précisément la manœuvre du levage des cintres. « À l'égard des moises pour les monter, et les faire en même temps couler, on fait le battement du cordage au bout le plus éloigné et on bride le cordage en plusieurs points qu'on lâche successivement quand le bout est porté sur la ferme. C'est ce que les ouvriers nomment videboquet. »[B 12].

La construction de la voûte peut ensuite être entreprise. Le cintre est d’abord chargé le de voussoirs en pierre en son milieu, pour l'empêcher de se relever, lorsque des pierres seraient posées aux extrémités. Le , il ne reste plus que 17 pieds à fermer. Le décintrement de l’arche 1 commence le avec 12 charpentiers[B 13]. Elle a baissé de 5,9 pouces sur le cintre depuis qu’elle est fermée et le cintre de 16,5 pouces[B 13].

On ôte d'abord les couchis de la clef, et les suivants de deux en deux jusqu'aux aiguilles des jambes de force, ensuite sont enlevés les autres couchis. Le 31, le tout est décintré[B 13]. La voûte est si peu soutenue par le cintre, qu'elle ne subit finalement aucun tassement lors du décintrement[B 13].

La construction des arches 2 et 3 commence en parallèle cette même année 1755[B 14]. Elles sont terminées ainsi que la quatrième arche en 1756[B 15].

Dispositif permettant le ragrément des voûtes.

Dispositif permettant le ragrément des voûtes. Sonnette à tiraudes. Engin utilisé pour enfoncer les pieux par battage d’un mouton.

Sonnette à tiraudes. Engin utilisé pour enfoncer les pieux par battage d’un mouton. Machine à draguer le sable dans les batardeaux.

Machine à draguer le sable dans les batardeaux. Chapelet à sable permettant de draguer le fond du fleuve.

Chapelet à sable permettant de draguer le fond du fleuve. Chapelet permettant d'épuiser l'eau à l'intérieur du batardeau, dont on voit bien l'assemblage des palplanches.

Chapelet permettant d'épuiser l'eau à l'intérieur du batardeau, dont on voit bien l'assemblage des palplanches.

1757 à 1759 : fin de la construction des voûtes

L’année 1757 commence mal. Le thermomètre descend à −10 °C le et la rivière est prise. La débâcle n’intervient que le 21, mais aucun dégât n’est à déplorer. Les cintres des arches 5 à 6 sont progressivement levés. Une crue intervient le , emportant le pont de service et la grue. Une nouvelle grue arrive alors de La Charité-sur-Loire et met 40 heures pour parcourir la distance jusqu’à Orléans. L’arche 7 est construite en août[B 16].

Le , Christophe-Gabriel Allegrain, sculpteur du roi, commence le cartouche qui décore la clé de l’arche du milieu[B 17] et termine la sculpture le . De mai à novembre sont réalisées presque entièrement les arches 8 et 9, côté faubourg. Les travaux de construction de la voûte vont se poursuivre en 1759 pour s’achever formellement le sur la 8e pile[B 18].

1760 : mise à disposition du public

L’intérieur du pont est comblé en 1760, de même que des travaux annexes sont réalisés. Le passage est finalement ouvert au public en [B 19]. La destruction de l’ancien pont des Tourelles est également entreprise cette année.

Madame de Pompadour, se rendant à son château de Menars, près de Blois, est la première à l’emprunter. On connaît l'épigramme que fit naître à Orléans cet évènement :

« Censeurs de notre pont, vous dont l’importance

va jusqu’à la témérité,

Hupeau par un seul fait vous réduit au silence :

Bien solide est son pont, ce jour il a porté

Le plus lourd fardeau de la France. »

1761 à 1763 : finitions et réception

Le commence le ragrément et le rejointoiement du bandeau de la 9e arche. Le mur de quai du côté des Capucins est arasé. Le est entrepris le battage des pieux de la digue à construire parallèlement et à l’aval du pont. Le terrain s’avère difficile à draguer avec la machine du chapelet à sable à hottes du sieur de Lonce, pourtant plus perfectionnée que la machine à sable à bras utilisée pour draguer les batardeaux.

La démolition du pont des Tourelles est poursuivie au mois d’août, lors de l’étiage, mais ne sera achevée qu’en 1762, comme d’ailleurs la digue[B 20].

Alors qu’il a dirigé les travaux pendant les dix ans qu’ont duré la construction de l’ouvrage, Jean Hupeau meurt le . C'est son successeur, Jean-Rodolphe Perronet, accompagné de Soyer, qui prononce la réception le et les jours suivants. Une augmentation de 586 856 livres 13 sous est enregistrée par rapport au devis initial, une partie de ce dépassement devant servir au paiement de la construction des façades de la rue Royale, celle-ci ayant été percée simultanément à la construction du pont[A 2].

Jean Hupeau, le concepteur

Jean Hupeau est le véritable auteur du pont Royal, celui qui en a dessiné les plans. Né à la fin du XVIIe siècle, il débute comme architecte et devint ingénieur de la généralité de Riom en 1731 et plus tard, de celle de Soissons, Inspecteur des Ponts-et-Chaussées en 1742, il en devint le Premier ingénieur en 1754, en remplacement de Boffrand. Il mourut en 1763. Sa carrière fut très active : il est l’auteur du pont d’Orléans sur la Loire, de ceux de Joigny et de Cravant sur l'Yonne, de Montereau et de Mantes sur la Seine, de Trilport sur la Marne[A 2].

Robert Soyer, le directeur de travaux

En raison de ses hautes fonctions, Hupeau ne suivit que de loin les travaux du pont. C'est Robert Soyer qui eut la charge de les diriger sur place[10]. Né en 1717, il fut d'abord sous-ingénieur dans la généralité de Tours. En 1751, à 34 ans, ses connaissances en mathématiques, en physique, en travaux pratiques le désignèrent pour être envoyé à Orléans afin de seconder Hupeau dans l'exécution du pont. Pendant plus de dix ans, il consacra toute son activité à la construction du pont, de la rue Royale et de la rue Dauphine. Après l'achèvement des travaux, il devint ingénieur inspecteur des Turcies et Levées pour le département d'Orléans. Il prit sa retraite au début de la Révolution française et mourut à Orléans en 1802 à 86 ans[A 2].

Pendant les dix-huit premiers mois, l'ingénieur Tardif fut, au même titre que Soyer, affecté à ces travaux, mais ensuite, Soyer resta seul[A 3] - [11].

Les élèves

Deux élèves furent attachés comme stagiaires à la construction du pont. Jean Cadet de Limay d'abord, né en 1733, fut placé à Orléans en 1752 en qualité d'élève-ingénieur, pour suivre les fondations, sous les ordres de Hupeau et de Soyer. Il resta à ce poste pendant la durée de la construction des façades de la rue Royale. Il collabora ensuite à l'édification des ponts de Moulins, de Bourges et de Tours. Il fut nommé inspecteur général surnuméraire en 1777 et inspecteur général titulaire en 1780. Retraité en l'an IV, il devint Directeur des canaux de Briare et d'Orléans. En 1771, il avait épousé Perpétue Félicité Desfriches et était ainsi devenu le gendre du célèbre dessinateur orléanais Aignan-Thomas Desfriches[A 3].

François Lecreux, né en 1728 à Orléans, recommandé par l'ingénieur Soyer, assista lui aussi aux travaux des fondations pendant l'été, de 1751 à 1754, alors qu'il était à l'École nationale des ponts et chaussées où il avait été admis en 1751. Il rédigea des observations sur les procédés employés, observations dont Perronet se servit pour la rédaction de son ouvrage. Nommé sous-ingénieur en 1755, il fut envoyé dans la généralité de Tours, sous les ordres de Jean-Baptiste de Voglie qui l'attacha aux travaux du pont de Saumur à leurs débuts. En 1774, il fut nommé ingénieur-en-chef. Après un bref passage à Paris, il reçut une affectation en Lorraine et y resta 27 ans. Il fut nommé inspecteur général en 1802, à l'âge de 73 ans. Il mourut en 1812 à l'âge de 83 ans[A 3].

Les rôles de Perronet et Pitrou

Les noms de Jean-Rodolphe Perronet et de Robert Pitrou doivent être associés aux précédents même si ces deux ingénieurs n'ont pas pris part à la construction du pont Royal. Le projet que Robert Pitrou présenta pour le pont d'Orléans, s'inspirait du dessin du pont de Blois. Quant au rôle de Perronet après la mort de Hupeau, il se borna à la réception des travaux et au règlement des dépenses[A 3].

La statue de Jeanne d’Arc

.jpg.webp)

À la démolition du pont des Tourelles, le monument de Jeanne d'Arc a été démonté, puis installé en 1771, avec quelques modifications, à l'angle de la rue Royale et de la rue de la Vieille-Poterie. Mais, en 1793, les figures de bronze qui le composaient sont fondues pour servir à la fabrication de canons. Les Orléanais n'avaient pas pour autant perdu le culte de celle qui avait délivré leur cité lors du siège d'Orléans en 1429. Aussi, dès qu'ils le purent, songèrent-ils à ériger un nouveau monument à sa mémoire. Le conseil municipal adressa une pétition au Premier Consul. Le 29 pluviôse an XI () Bonaparte approuva le rétablissement d'une statue à la gloire de la Pucelle[A 3].

À cette époque, Jeanne d'Arc était considérée comme une amazone furieuse et martiale. Edme-François-Étienne Gois (1765-1836), le sculpteur à qui fut confiée la réalisation de ce projet, s'inspira de ces sentiments et donna à l'héroïne l'apparence d'une guerrière terrible. Il la représenta, sur les remparts d'Orléans, armée, cuirassée, revêtue d'une longue robe flottante et coiffée d'un chapeau orné d'un panache. Cette sculpture mouvementée ne correspondait d'ailleurs pas à l'esthétique néo-classique du moment ; elle annonçait déjà le romantisme. Lorsque sa maquette fut présentée au musée du Louvre, elle y reçut un accueil enthousiaste. Aussi le projet fut-il accepté et la fonte réalisée. La statue mesurait trois mètres de hauteur. Le piédestal qui avait à peu près la même hauteur, était décoré de quatre bas-reliefs[A 3].

Le monument fut tout d'abord installé sur la place du Martroi, près de l'église Saint-Pierre, et inauguré le . Mais, lorsqu'en 1856 la grande statue équestre due à Denis Foyatier fut érigée au centre de cette même place, on transféra celle de Gois à l'entrée du pont Royal, côté sud. En 1940, au début de l'occupation allemande, on la retira pour éviter qu'elle soit réquisitionnée et fondue. La guerre terminée, elle retrouva sa place à l'extrémité du pont. Toutefois, sa situation dans l'axe de la voie constituant une gêne pour la circulation, elle fut, en 1956, transférée sur l'emplacement des Tourelles où on peut la voir aujourd'hui[A 4].

Le piédestal en granit rose sur lequel elle est fixée est celui sur lequel était juchée une statue de la République, conçue et fondue par Louis Roguet, avant le Premier Empire. Après avoir été déplacée plusieurs fois, cette statue fut déboulonnée pendant l’Occupation et envoyée pour la récupération du bronze, mais le piédestal fut réutilisé pour porter précisément la statue de Jeanne d’Arc[12].

Un siècle de navigation

Orléans, carrefour central du commerce

Depuis l'Antiquité, la ville d'Orléans joue un rôle important dans l’économie générale du commerce en France. Elle est en effet au carrefour de trois grandes routes naturelles drainant la quasi-totalité du trafic de la France centrale, en l’absence de développement du réseau routier et le réseau ferré n’étant pas encore apparu. Il s’agit d’une part des deux moitiés du cours de la Loire, la moitié supérieure, sur laquelle les produits d'origine méditerranéenne descendent au fil de l'eau vers le centre de la France, et la moitié inférieure, que les chalands à haute voile, chargés de produits d'origine atlantique, peuvent remonter, avec l'aide du vent de la mer, jusqu'à Orléans[D 1]. D’autre part une route naturelle de terre vers le nord et donc la capitale complète les deux premières routes[D 2].

La raffinerie du sucre constitue alors la plus importante industrie d'Orléans[D 3]. En 1770, il n'existait que douze raffineries, qui fournissaient 40 000 à 50 000 quintaux de sucre raffiné. Il y en avait 23 en 1785 puis 32 en 1793, et celles-ci pouvaient fournir de 160 000 à 170 000 quintaux de sucre[D 4].

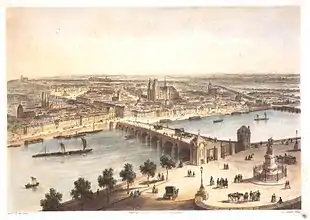

Le quai Cypierre

Lors de l’inauguration du pont Royal, Orléans est donc un important nœud commercial en développement. C’est dans ce contexte que Jean-François-Claude Perrin de Cypierre, baron de Chevilly et intendant de la généralité d’Orléans, fait élargir le quai entre les numéros un de la rue Royale et deux de la rue Notre-Dame-de-Recouvrance, en aval du pont, rive droite, quai qui porte depuis son nom[B 21]. Le port d’Orléans va alors se subdiviser en deux : le port de la Poterne, en amont du pont, et le port de Recouvrance, en aval[13].

En 1771, la ville d’Orléans commença la construction de façades à peu près régulières à partir de l'angle de la rue Royale. L'architecte de la ville d’Orléans, Benoist Lebrun, se substitue ensuite à la ville d’Orléans pour la commercialisation et la poursuite de l’aménagement des abords du quai. Il mènera tant bien que mal l’opération qui s’achèvera en 1812[B 22].

Apogée avec la navigation à vapeur

Avec l'apparition de la navigation à vapeur, le port d’Orléans connaît au début du XIXe siècle un regain d'activité, sorte de chant du cygne avant l'irrémédiable déclin. Dès 1820, parallèlement aux bateaux de Loire traditionnels, des bateaux à aubes mus par la vapeur sillonnent le fleuve et passent sous le pont[B 23]. Plusieurs compagnies se créent. Certaines, comme les deux compagnies des Remorqueurs de la Haute et de la Basse-Loire, se consacrent au transport de marchandises, on leur confie surtout les denrées périssables ou les produits de luxe méritant un transport accéléré.

Lors de la mise en place de la voie ferrée Paris-Orléans, c'est avec euphorie que l'on envisagea, dans un premier temps, une fructueuse collaboration entre les deux moyens de transport : le chemin de fer prenant à Orléans le relais des Remorqueurs, les expéditions pouvaient se faire en six ou sept jours de Nantes à Paris. On étudia même la possibilité de la création d'une gare de marchandises commune aux chemins de fer et à la marine. Plusieurs sites furent pressentis : l'île Charlemagne ou le quai d'Aumale en aval du port[B 23].

Les bateaux à vapeur relancent aussi le trafic des voyageurs. Vers 1840, deux grandes compagnies se font concurrence : les Inexplosibles qui desservent à la fois les villes de la Haute-Loire et Nantes et les Paquebots de Loire ou Compagnie Edel qui assurent la liaison Nantes-Orléans. Ces bateaux peuvent transporter de 100 à 150 passagers, ils sont confortablement aménagés, avec en particulier des salons et une salle à manger, et ils sont relativement sûrs[B 23].

Malgré cela, en 1846, ces deux compagnies cessent leurs activités devant la concurrence du chemin de fer Orléans-Tours, une troisième compagnie avec le bateau L'Étincelle prend le relais. Vaincue à son tour, elle cesse, comme les Remorqueurs, son trafic en 1851[B 23] - [14].

Les guerres de 1870 et de 1939-1945

La guerre de 1870

Pendant la Guerre franco-allemande de 1870, bien que les combats aient été portés sur les bords de la Loire, les deux ponts existant alors à Orléans, le pont du chemin de fer et le pont Royal, appelé à cette époque pont National, échappèrent à la destruction alors que tous les ponts de la Loire, entre la Charité-sur-Loire et Tours, furent mis hors service sur les instructions de l'État-major français[A 4]. Charles de Freycinet, qui allait plus tard être le grand artisan de la rénovation des canaux de France et a donné son nom à un gabarit de voie navigable, délégué à la guerre en 1870–1871, mit en cause le général d’Aurelle de Paladines dans cette non-destruction des ponts d’Orléans. Ce dernier rejeta alors la responsabilité sur le général de Marsilly qui se défendit dans un opuscule paru en 1872, dont le contenu fut ultérieurement confirmé.

La capitulation des troupes françaises à Sedan le 2 septembre avec la capture de Napoléon III fut décisive pour l'issue de la guerre. Au lendemain de cette défaite, le général Véronique ordonne la destruction de tous les ponts de la Loire entre La Charité-sur-Loire et Tours et la fortification de Bourges[C 1]. Le général de Marsilly est chargé de piloter les opérations. L’administration des chemins de fer devait creuser sur le pont de Vierzon une tranchée de 4 mètres de profondeur et de largeur, point de départ d’un déblai total de ce côté, qui permettait d’éviter la destruction du pont tout en ralentissant l’ennemi[C 2]. Le pont George V devait quant à lui recevoir trois fourneaux de mines dans l’une de ses piles qui aurait été mis à feu en temps opportun[C 2].

Dès le , les ponts de Beaugency, de Meung-sur-Loire, de Châteauneuf-sur-Loire furent détruits[C 3]. Mais à Orléans, alors que les ingénieurs s’affairent à charger le pont en explosif, ils constatent que la population effrayée traversait en longues files la Loire, qui était alors très basse, à gué. Ils comprennent que la destruction n’aurait aucun effet sur l’avancée de l’ennemi qui passerait lui aussi à gué et obtiennent du préfet de Tours de surseoir à la destruction du pont. Le pont est sauvé une première fois[C 3].

Durant la bataille d'Orléans, la ville est prise par les Bavarois le [C 4], puis reprise par l’armée du général d’Aurelle de Paladines le qui veut en faire une base fortifiée avant de marcher sur Paris. À la passerelle sur pilotis qu’avaient réalisée les occupants, sont rajoutés un pont sur bateaux du pays et un pont avec les pontons de l’infanterie[C 4]. Mais le 1er décembre, il est à nouveau question de retraite et le 4 il est décidé de détruire les ponts[C 5]. La Loire étant cette fois haute et charriant des glaçons, une destruction assurait un répit de 15 jours. Les ponts sont préparés comme la première fois mais il manquait le principal : la poudre[C 6] ; en outre les hommes de troupe avaient disparu[C 7]. La poudre arrive enfin dans la soirée du 5, mais faute d’hommes, de nuit et avec la panique de la foule qui traversait le pont, le chargement est difficile et seul le pont National est équipé d’explosifs[C 8]. Le général de Marsilly attend alors l’ordre de mise à feu, mais c’est la déroute générale et le télégraphe étant également hors d’état de marche, cet ordre n’arrivera jamais et les ponts resteront intacts[C 9].

La Seconde Guerre mondiale

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le pont George-V subit par contre d'importants dommages.

Le à 16 h, une arche du côté de la rive droite, minée par le Génie français, sauta. La description de cette opération est donnée dans le rapport du lieutenant Albert Marchand du D.G.C. no 6[B 24]. La décision de détruire les ponts George-V et Joffre est prise le par le colonel commandant le dépôt du Génie no 6. Deux tranchées de 0,70 m de profondeur, atteignant la clé de voûte, sont exécutées dans la nuit du 14 au 15 sur le pont George-V. Des tranchées similaires de 0,50 m sont réalisées sur le pont Joffre, atteignant la clé de voûte des voûtelettes d'élégissement. Le travail est rendu difficile par la circulation intense des convois de réfugiés et de militaires. Dans le projet de note remis au lieutenant, la mise à feu ne pouvait être faite que sur ordre écrit mais, en cas de présence de l'ennemi, l'initiative de la mise à feu pouvait revenir à l'officier du Génie. C'est en fait ce qui se passa. Aucun ordre écrit ne parvint. Le , vers 15h30, une automitrailleuse allemande apparut rue Royale et traverse le pont. Un échange de tirs intervient, s'intensifiant rapidement. À 16 heures, la mise à feu est faite. Pour des raisons inconnues, un seul dispositif a fonctionné, celui de la deuxième travée, occasionnant une brèche d'environ 15 mètres[B 24].

Peu après leur entrée dans Orléans, les occupants rétablirent sommairement le passage par-dessus l'arche manquante en établissant un tablier en bois. Les Ponts et Chaussées y substituèrent une passerelle métallique provisoire que les Allemands baptisèrent pont Adolf Hitler Brücke et, pour faciliter les communications entre les deux rives du fleuve, ils firent construire en amont du pont Joffre écroulé, une passerelle en bois qu'ils dénommèrent pont Hermann-Göring, mise en service le [A 4].

Le pendant les combats de la Libération, les travées 7, 8 et 9 furent à leur tour détruites du côté sud[A 4] - [15].

Après la Libération, aucun pont n'étant en mesure d'assurer la liaison d'une rive à l'autre, une navette de bacs fut organisée, surtout pour la circulation des marchandises, puis des passerelles en bois furent mises en place pour les piétons[A 4].

Reconstruction

.JPG.webp)

La réparation définitive des arches brisées fut effectuée à partir de 1946 et terminée en 1947 pour les fêtes du 8-Mai. Pendant les travaux, un pont provisoire contourna le chantier pour que le passage d'un bord à l'autre du fleuve ne soit pas interrompu[A 4].

Les voûtes des trois arches 7, 8 et 9 reconstruites en 1946 ont l’apparence extérieure des anciennes voûtes mais leur corps principal est en fait en béton armé et non en pierre. Elles sont en effet composées d’un anneau central de 11,90 m de largeur en béton armé bordé de deux anneaux latéraux de 1,55 m de largeur, en pierre de taille, appareillés exactement comme les arches antérieures. L'épaisseur de l’anneau central est de 1,10 m à la clef et de 1,50 m aux naissances des voûtes[B 1].

Pour la construction des arcs latéraux en pierre de taille, on a renoncé à l'emploi des pierres de taille de la même provenance que celles du pont initial (carrières de Mignier et de Beaugency), pour les bandeaux et les avant et arrière-becs, on a eu recours à la pierre de Chauvigny (Vienne) et pour les plinthes et parapets à la pierre d'Anstrude (Yonne). Les tympans sont en presque totalité retaillés dans la pierre de récupération[B 1].

La dalle supportant le passage de la chaussée est portée par les murs longitudinaux de 0,50 m d'épaisseur reposant sur les voûtes. L'existence de ces murs a permis de réaliser un dispositif permettant d'améliorer la répartition de surcharges sur la voûte, et, par conséquent, de diminuer le taux de travail de celle-ci. Il a été vérifié que l'ouvrage résisterait dans de bonnes conditions aux surcharges prévues par la circulaire du . En outre, conformément aux besoins de l'Administration de la Guerre, il a été vérifié que l'ouvrage pourrait supporter un caterpillar de 100 tonnes passant dans l'axe du pont[B 1].

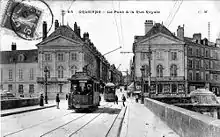

Le tramway

Le premier tramway

Vingt-cinq ans après la construction de la première ligne de tramway en France[Note 2], une première ligne de tramway, exploitée par la Compagnie générale française de tramways, est mise en service à Orléans le [E 1]. En 1878, elle part des Aydes au nord pour s’arrêter à l’extrémité sud d’Orléans[E 1]. Le pont George-V porte alors pour la première fois des rails sur lesquels circulent les voitures du tram, mais aucun fil électrique ne parcourt encore l’ouvrage car le matériel roulant est constitué de voitures hippomobiles, c’est-à-dire des wagons tirés par des chevaux[E 2].

Il faudra attendre le pour que la ligne soit électrifiée et donc que des poteaux supportant des fils électriques soient installés sur le pont Royal[E 3]. En dehors du réseau des tramways électriques urbains, il existait en outre deux réseaux de tramways départementaux à vapeur dont les voies empruntaient certains axes de la voirie orléanaise. La ligne 1 croisait ainsi à la tête nord du pont Royal une ligne de tramways à vapeur reliant la gare de Moulin de l’Hôpital au port du canal d’Orléans[E 4].

À la tête sud du pont, la ligne 1 était franchie, en souterrain au moyen d’un tunnel, par la ligne des tramways de Sologne se dirigeant vers Isdes[E 5]. Les premières difficultés surviennent dès la fin de la Première Guerre mondiale et l’exploitation cesse définitivement le au profit de l’autobus[E 6]. Les rails du pont George-V sont alors démontés.

Retour du tramway

Pour faire face à l’engorgement des voitures dans le centre et à l’instar d’autres villes en France, le projet de mise en service d’un nouveau tramway renaît en 1990[E 7]. Le projet est déclaré d’utilité publique le [E 8]. La ligne A du tramway court alors de l’hôpital de la Source au sud à la station Jules-Verne au nord et emprunte le pont George-V[E 9]. Sur le pont l’implantation de la plate-forme est complexe et conduit à réduire la largeur d’emprise du tramway à 5,65 m[E 10]. Les travaux sur le pont consistent en des travaux d’étanchéité, d’enfouissement des réseaux, de réalisation de la plate-forme en béton portant les rails et enfin de pose des pavés entre les rails. Le pont garde son aspect d’origine avec des candélabres spécialement dessinés[E 11]. À la fin des travaux, le maître d’ouvrage et le 6e cuir organisent un essai de circulation des chars sur l’ouvrage le . Le pont doit en effet être emprunté par des chars lors des fêtes du 8-Mai. L’inquiétude ne porte pas sur le pont qui en tout état de cause résiste à la charge, mais à la bonne tenue du pavage qui ne doit pas se desceller sous le passage des chenilles du char Leclerc. L’essai est parfaitement concluant[E 12]. Le pont George-V est rouvert à la circulation le [D 5].

En un débat public est engagé concernant la circulation sur le pont George-V : entre piétons, cyclistes, voitures et tramway, c'est un véritable point noir à Orléans. Le maire d'Orléans propose le passage en voie unique de la ligne A du tramway ; Charles-Eric Lemaignen et Jean-Philippe Grand, conseillers municipaux, proposent de supprimer une des deux voies de circulation pour les voitures ; Elisa Pinault propose de créer une passerelle amovible en encorbellement ; et Yann Chaillou propose de bannir la circulation automobile sur pont George-V.[16] En le maire d'Orléans abandonne finalement l'idée d'une voie unique pour le tramway en proposant plutôt de construire deux passerelles sur la Loire[17].

Vue vers le sud et l’avenue Dauphine.

Vue vers le sud et l’avenue Dauphine. Vue vers le nord et la rue Royale.

Vue vers le nord et la rue Royale. Plate-forme du tramway vue à partir de la tête sud du pont.

Plate-forme du tramway vue à partir de la tête sud du pont. Lanterne de candélabre, spécialement dessinée pour le pont.

Lanterne de candélabre, spécialement dessinée pour le pont.

Crues de la Loire

Les plus grandes crues de la Loire sont celles des années 1846, 1856 et 1866 où la presque totalité du val d'Orléans a été inondée du fait de multiples ruptures de levées. C'est la crue de 1846 qui a provoqué l'inondation la plus étendue vers l'amont, jusqu'à Sigloy[18]. Lors des crues de 1856 et 1866, la levée a cédé à Jargeau, à proximité de l'endroit de l'actuel déversoir, mais l'inondation n'est pas remontée au-delà d'Ouvrouer-les-Champs[18]. Dans les trois cas le niveau de l’eau dépassait sensiblement le sommet des arches du pont Royal, mais aucun dégât ne fut à déplorer sur l’ouvrage.

Des échelles de crue indiquant visuellement la hauteur de l’eau par lecture directe sur une échelle graduée sont installées depuis ces années-là à l’amont de l’arche 1 en rive droite de la Loire et sur la pile 1. Une station hydrométrique a été installée le et permet de recueillir automatiquement et numériquement les hauteurs d’eau en continu. L’altitude du zéro de l’échelle est de 90,48 m en cote NGF[19].

La cote de la dernière crue de était de 3,75 m. Depuis la construction du pont, 21 crues ont été plus importantes que celle-ci. Les cinq plus grandes ont été celles d'octobre 1907 (5,25 m), décembre 1825 (6,00 m), (6,78 m), (6,92 m) et (7,10 m)[20].

L'échelle de crue d’Orléans, culée rive gauche. À droite se trouve la sonde hydrométrique qui permet de recueillir automatiquement les hauteurs d’eau.

L'échelle de crue d’Orléans, culée rive gauche. À droite se trouve la sonde hydrométrique qui permet de recueillir automatiquement les hauteurs d’eau. L'échelle de crue d’Orléans. Les cinq dernières plus grandes crues s’échelonnent entre 5,25 m () et 7,10 m (), à comparer aux 3,75 m de .

L'échelle de crue d’Orléans. Les cinq dernières plus grandes crues s’échelonnent entre 5,25 m () et 7,10 m (), à comparer aux 3,75 m de . Pile 1 (nord) portant des repères gravés de hauteurs de crues de la Loire.

Pile 1 (nord) portant des repères gravés de hauteurs de crues de la Loire. Panneau d'affichage des hauteurs d'eau de la Loire, tête nord du pont George-V.

Panneau d'affichage des hauteurs d'eau de la Loire, tête nord du pont George-V.

Domanialité de l’ouvrage

Le décret du classe pour la première fois toutes les routes de l’Empire en routes impériales et routes départementales. Ainsi la route reliant Paris à Toulouse et en Espagne, jusqu'à Puigcerdà passe par Orléans et traversant la Loire à Orléans est dénommée route impériale no 24[21]. Elle devient route nationale 20 à partir de 1824[22] Le pont Royal, construit par l’État sur le domaine public routier national, est alors propriété de l’État.

En 1905, un nouveau franchissement de la Loire est mis en service, le pont Neuf, qui deviendra plus tard le pont Maréchal-Joffre, ainsi que la déviation de la route Paris-Toulouse qui contourne désormais le centre-ville. Parallèlement la traversée d’Orléans, tout en restant route nationale, est rebaptisée RN 20a. Le pont George-V reste toujours propriété de l’État, mais il supporte désormais la RN 20a.

La loi du prévoit le transfert aux départements du réseau secondaire de la voirie nationale. Le département du Loiret est concerné par 532 km. Par délibération du , l’ancienne RN 20 traversant Orléans, codée RN20a et courant de la RN 20 au nord à la route de Cléry-Saint-André au sud (partie sud du pont George-V), est déclassée dans le domaine public départemental et prend le nom de route départementale 920[23]. Le pont George-V, qui fait partie de cette section, devient dès lors une propriété départementale.

Auparavant la section de la RN 20 au sud du pont George-V, l’avenue Dauphine, avait déjà été déclassée dans la voirie départementale par arrêté ministériel du [23].

Le pont George-V ne restera en fait que 25 ans de propriété départementale. En effet l’annonce de la construction du nouveau tramway d'Orléans dans les délibérations du syndicat intercommunal à vocation multiple d’Orléans du et du amène le conseil général à s’interroger sur le devenir de l’ouvrage, sur saisine de la commune d’Orléans.

L’emprise du tramway d’une largeur de 6 mètres occupant pour tout ou partie la plate-forme de la chaussée existante, il y a lieu en effet de définir le statut de la plate-forme ferroviaire et par extension, de la plate-forme complète ouverte à la circulation routière et ferroviaire, afin de clarifier le mode de gestion de cette infrastructure. Ainsi, par délibération du , la commune d’Orléans demande au conseil général de statuer sur un transfert domanial des sections devant recevoir le futur tramway. Du fait du caractère évolutif du projet, le transfert domanial paraissait le mode de gestion le plus adapté, permettant au nouveau gestionnaire d’avoir la maîtrise complète des espaces publics et d’y implanter ainsi tous les équipements et autres éléments d’infrastructure liés au tramway ou à son environnement. Le , le conseil général délibère en ce sens[24].

Après enquête publique, le pont devient dès lors communal.

Protection architecturale et urbanistique

Le pont et ses deux pavillons de la rive gauche ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du Ministère de l'Éducation publique et des Beaux-Arts le [25].

Le pont est situé dans le périmètre du val de Loire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO[26].

Pour approfondir

Bibliographie

- Robert Pitrou, Devis d'un pont de pierre à faire sur la rivière de Loire, à Orléans, et des ouvrages adjacent, sur les desseins du sieur Pitrou (Signé : Pitrou), Paris,

- Robert Pitrou, Toisé et estimation du pont de pierre à construire sur la rivière de Loire, à Orléans, des quais de part et d'autre de ce pont (Signé : Pitrou),

- Robert Pitrou, Recueil de différents projets d'architecture de charpente et autres concernant la construction des ponts par feu M. Pitrou, rédigés et mis en ordre par le Sr Tardif, gendre de l'auteur, Paris,

- Denis Lottin, Recherches historiques sur la ville d'Orléans, Orléans, J.B. Niel, (lire en ligne)

- D.T. Emmanuel, Quatre jours dans Orléans, Alphonse Gatineau, (lire en ligne)

- Ch. Aufrere-Duvernay, Notice historique et critique sur les monuments érigés à Orléans en l'honneur de Jeanne d'Arc, Orléans, Pagnerre, (lire en ligne)

- E. Marcille, Notice sur Robert Soyer ingénieur des Ponts et Chaussées, Orléans,

- Général de Marsilly, Note historique sur la conservation des Ponts d'Orléans en 1870, Auxerre, Gustave Perriquet, , 16 p.

- Paul Guillon, Un ingénieur orléanais Lecreux 1728-1812, Orléans, Marron, , 102 p.

- Ferdinand de Dartein, Études sur les ponts en pierre remarquables par leur décoration, antérieurs au XlXe siècle. Volume II : ponts français du XVIIIe siècle. Centre de la France. Paris, Orléans, Gustave Perriquet,

- Eugène Jarry, La réédification de la belle Croix sur le vieux pont d'Orléans, Orléans,

- Eugène Jarry, L'érection du monument de Jeanne d'Arc sur le pont d'Orléans, Orléans,

- Roger Dion, « Orléans et l'ancienne navigation de la Loire », Annales de géographie, no 266,

- Louis d'Illiers, L'histoire d'Orléans racontée par un orléanais, Orléans,

- Jacques Soyer, Les voies antiques de l'Orléanais, réédité par la Société archéologique et historique de l'Orléanais. Orléans, Orléans, (lire en ligne)

- David Ojalvo, Les ponts d'Orléans, Orléans, Musées d'Orléans. Exposition du 14 avril au 30 mai 1977,

- Jacques Debal, Nouvelles observations sur les ponts anciens d'Orléans, Orléans, Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. Tome VII. no 48,

- Françoise Demange, Orléans et la Loire, Orléans, Exposition. Musée historique Orléans,

- Georges Reverdy, Atlas historique des routes de France, Paris, Presses des Ponts et Chaussées, , 182 p. (ISBN 2-85978-426-8)

- Jean-Rodolphe Peronnet, Construire des ponts au XVIIIe siècle, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), 1987 (réédition 1788), 340 p. (ISBN 978-2-85978-103-3 et 2-85978-103-X)

- Société des amis des musées d'Orléans, Grand livre du pont Royal, Orléans, Société des amis des musées d'Orléans, , 221 p. (ISBN 2-9503926-3-6)

- E. Lepage, Les rues d'Orléans, Orléans, Imprimerie orléanaise, 1994 (rééd 1901) (ISBN 978-2-909112-20-6 et 2-909112-20-9)

- Collectif, D'une rive à l'autre, Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire (France). 2001, (ISBN 2-95156-021-4)

- Daniel Ducoin, Gérard Descaves, Yves Le Chanu, Le retour du tramway d'Orléans 1877-2000, Romorantin-Lanthenay, Communication-Presse-édition, , 127 p. (ISBN 2-84503-221-8)

- Serge Vannier et Monique Templier, Orléans au fil de son histoire, Chambray (37), Cld, , 127 p. (ISBN 978-2-85443-384-5 et 2-85443-384-X)

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Un camion prismatique est une sorte de charrette tractée par des chevaux destinée à évacuer les terres. Un godet est positionné sur l'essieu des roues et attelé à un ou deux chevaux. Plusieurs godets peuvent être reliés entre eux.

- Le tramway moderne apparaît aux États-Unis en 1830 et se développe rapidement dans les grandes villes. En France, c’est la ligne de Paris à Versailles qui est ouverte la première en 1852 par Monsieur Loubat. Le retour du tramway d’Orléans - 1877-2000, mars 2003, p. 14.

Références

- « Pont George-V à Orléans | Musée du Patrimoine de France », sur museedupatrimoine.fr (consulté le )

- « Perronet et le Siècle des lumières (1747-1797) », sur site de l’école des Ponts ParisTech (consulté le )

- Procès-verbal et délibération de la séance du 16 novembre 1914 du Conseil municipal de la ville d’Orléans. Archives municipales d’Orléans.

- Jean-Rodolphe Peronnet (1788) p. 194

- Construire au XVIIIe siècle (1993) p. 13 (biographie M. Peronnet)

- "J'ai testé pour vous les aménagements cyclables provisoires sur le pont George-V et la rue Royale, à Orléans", La République du Centre, 21 mai 2020.

- Orléans au fil de son histoire, 2001, p. 57.

- Jean-Rodolphe Peronnet (1788) p. 195

- Vue des Travaux du pont d'Orléans, par Eustache de Saint-Far sur la base Joconde

- « Robert Soyer - Célébrités liées à Orléans », sur Orléans Pratique (consulté le )

- Yves Fougerat (2000)

- « Jeanne et la République », sur gazettedorleans.fr/ (consulté le )

- Règlement sur la police du port et des quais d’Orléans. Titre 1er. 1842.

- Françoise Demange. Orléans et la Loire du Moyen Âge au XIXe siècle, 1982

- « Pont George V (1760) », sur fr.structurae.de, Nicolas Janberg Internet content services (consulté le )

- La République du Centre, « Transports - Selon vous, quelle est la meilleure solution pour la circulation sur le pont George-V à Orléans ? », www.larep.fr, (lire en ligne, consulté le )

- La République du Centre, « Transports - Pont George-V à Orléans : le maire abandonne l'idée d'une voie unique pour le tram », www.larep.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Caractéristiques du val d’Orléans », sur www2.centre.ecologie.gouv.fr, Direction régionale de l'environnement Centre (consulté le )

- « Station hydrométrique de la Loire à Orléans », sur www.hydro.eaufrance.fr, Ministère de l'écologie et du développement durable (consulté le )

- « Liste des plus grandes crues à Orléans », sur www2.centre.ecologie.gouv.fr, Direction régionale de l'environnement Centre (consulté le )

- Georges Reverdy (1986) p. 125

- Georges Reverdy (1986) p. 127

- Rapport no 93 du Préfet en session ordinaire du Conseil général du Loiret en date du 28 novembre 1973 - « Transfert du réseau de la voirie nationale secondaire dans la voirie départementale », complété par le rapport de M. Plisson, président de la commission de la construction, des travaux publics et des transports

- Délibération B12 du 25 juin 1998 – « Transfert domanial de sections de RD empruntées par le projet de tracé de la ligne Nord-Sud du tramway de l'agglomération orléanaise »

- « Le pont Georges V », notice no PA00098975, base Mérimée, ministère français de la Culture

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes », sur whc.unesco.org, Nations Unis, (consulté le ) ; Mission Val de Loire, « Val de Loire - Périmètre du site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO », sur www.valdeloire.org, Régions Centre et Pays de Loire, (consulté le )

- David Ojalvo, 1977 (voir dans la bibliographie)

- p. 12

- p. 13

- p. 14

- p. 15

- Société des Amis des musées d'Orléans, 1993 (voir dans la bibliographie)

- p. 172

- p. 43

- p. 46

- p. 51

- p. 56

- p. 58

- p. 68

- p. 70

- p. 71

- p. 72

- p. 73

- p. 74

- p. 79

- p. 81

- p. 83

- p. 85

- p. 87

- p. 90

- p. 92

- p. 98

- p. 132

- p. 131

- .p. 136

- .p. 158

- Général de Marsilly, 1872 (voir dans la bibliographie)

- p. 4

- p. 5

- p. 6

- p. 7

- p. 8

- p. 9

- p. 11

- p. 12

- p. 13-15

- Roger Dion, 1938 (voir dans la bibliographie)

- p. 134

- p. 135

- p. 142

- p. 143

- p. 91

- Daniel Ducoin, Gérard Descaves, Yves Le Chanu, 2003, (voir dans la bibliographie)

- p. 16

- p. 17

- p. 24

- p. 43

- p. 44

- p. 46

- p. 53

- p. 55

- p. 57

- p. 70

- p. 71

- p. 65