Pieu (construction)

Un pieu est un élément de construction en béton, acier, bois ou mixte permettant de fonder un bâtiment ou un ouvrage. Ils sont utilisés lorsque le terrain ne peut pas supporter superficiellement les contraintes dues à la masse de l'ouvrage. Il est également possible d'utiliser des pieux pour renforcer des fondations existantes.

Les pieux font partie du domaine des fondations profondes ou fondations spéciales. Dans certains cas (pieux échangeurs), on leur ajoute une fonction énergétique d'échangeur de chaleur.

Histoire

Le recours aux pieux comme système de fondation est ancien. Ainsi, Notre-Dame de Paris est fondée sur une forêt de pieux en bois, mis en œuvre afin de renforcer le sol marécageux de l'Île de la Cité.

Fonctionnement

Dans les terrains où les couches superficielles de terrain ne sont pas aptes à recevoir des fondations classiques au vu de la descente de charge, il est nécessaire de fonder les ouvrages en profondeur. Dans le report des charges de la structure vers le sol, les pieux peuvent fonctionner selon deux modes, l'appui de sa pointe et le frottement latéral de son fût. Ces deux modes peuvent être utilisés séparément ou combinés suivant la nature des sols.

Classiquement, à la manière d'une fondation courante, le pieu peut s'appuyer sur une couche de sol résistante. Les efforts sont alors transmis par la pointe du pieu, descendue jusqu'à une couche de sol présentant une résistance mécanique suffisante.

Parallèlement, le pieu mobilise également les différentes couches de sol traversées par son fût. Suivant le mode de réalisation, un phénomène de frottement latéral se met en place à l'interface pieu/sol qui permet également de transmettre des efforts. Ce phénomène permet de se fonder dans des sols de qualité médiocre grâce à l'importante surface mobilisée, mais cet effet est annulé en cas de liquéfaction du sol lors d'un séisme.

Pieux énergétiques

Les « pieux énergétiques » ou « pieux-échangeurs » sont des pieux bi-fonction (fondation + échange de chaleur).

Ces pieux sont coulés sur place (en béton) ou il s'agit de pieux battus. Dans les ceux cas, ils sont équipés pour contribuer au chauffage et à la climatisation de bâtiments passifs et/ou utilisant la géothermie basse-température[1]. Chaque pieu échangeur contient un tube, serpentin ou réseau de tubulures pré-installé, où circule un fluide caloporteur généralement raccordé à une pompe à chaleur (eau-eau, idéalement), permet d’extraire efficacement des calories ou des frigories du sous-sol afin de chauffer le bâtiment en hiver, de le rafraichir en été. Il est possible d’y rejeter en été les charges thermiques (calories) issues de la production de froid en été, et d'ainsi stocker dans le sous-sol ces calories pour pouvoir les y récupérer, au moins en partie, durant les mois d'hiver via une pompe à chaleur (ce qui nécessite alors que le sous-sol du bâtiment concerné soit très bien isolé thermiquement[2].

Des guides et recommandations[2] ainsi que des outils spécifiques de conception, de modélisation et de calculs de pré—dimensionnement sont disponibles depuis les années 1990 pour calculer le volume total de pieux nécessaire aux besoins thermiques, et pour calculer la capacité thermique d'un pieux[3] - [4].

Ils sont par exemple utilisés pour le chauffage et de rafraichissement estival de l'aéroport de Zurich (dans ce cas équipés de tubulures en plastique véhiculant des calories ou des frigories, couplés à une pompe à chaleur)[5].

Ils peuvent contribuer à un système de stockage intersaisonnier de chaleur.

Mise en œuvre

Suivant leur mode de réalisation, il existe différents types de pieux. En France, les principales méthodes de mise en œuvre des pieux sont décrites dans le Document technique unifié no 13.2 relatif aux travaux de fondations profondes pour le bâtiment.

Pieux battus façonnés à l'avance

Les pieux ou pilots sont en bois de hêtre, sapin, chêne ou en béton armé, et l'ensemble des pieux forme ce que l'on appelle le pilotis. Les pieux sont terminés, à la partie inférieure, par une pointe en fer forgé et leur tête garnie d'une frette également en fer, destinée à empêcher que le bois ou le béton ne se gerce, ou ne s'écrase sous les coups de mouton. Les pieux sont battus en force dans le sol ou enfoncés par vibration (Vibrofonçage). Le battage s'effectue grâce à la chute d'une masse de fonte ou en fer de 500 kilogrammes, appelée Sonnette ou mouton, qui heurte la tête du pieux et provoque son enfoncement dans le sol. Le battage se poursuit jusqu'à obtenir un « refus », c'est-à-dire l'incapacité d'obtenir un enfoncement plus important. Une volée est une suite ininterrompue de 30 coups environ: après chaque volée on mesure l'enfoncement ; si celui-ci après plusieurs volées ne présente plus qu'une quantité négligeable, on dit que le pilot est battu à refus[6]. Les pieux sont liaisonnés par le dessus par des poutres, ce que l'on nomme « radier ».

Un pilot ne doit pas être considéré comme une colonne ou une pièce isolée vu qu'il est soutenu de toute part par la terre environnante[6].

Le diamètre des pieux en bois varie de 18 à 40 cm. Jean Rondelet a déterminé que l'on pouvait charger chaque centimètre carré de leur section de 30 à 35 kilogrammes[6].

Pieux à tube battu exécutés en place

Les pieux à tube battu sont réalisés à l'aide d'un tube métallique creux fermé à la base, battu en force dans le sol et qui sert ensuite à couler du béton dans le sol à mesure de la remontée du tube. Ils se rapprochent des tubes battus par l'absence d'extraction de matériaux, mais le pieu lui-même est réalisé en place dans le terrain, comme dans le cas des pieux forés.

Pieux forés

Les pieux forés sont réalisés par excavation de matériaux puis coulage de béton dans le sol. Suivant la nature des terrains traversés, il existe de nombreuses techniques de forage. Différents outils sont utilisés selon la dureté des sols (tarière creuse, etc.). Dans le cas de sols de faible cohésion, un tubage ou l'utilisation de boues permet d'assurer la tenue des terres durant les opérations de forage.

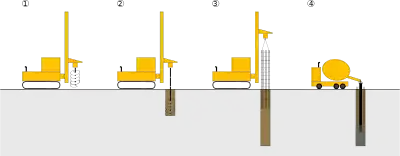

1. Mise en station de la foreuse. 2. Forage. 3. Mise en place d'une cage d'armatures. 4. Coulage du béton.

Pieux foncés

Les pieux foncés hydrauliquement sont des pieux réalisés à partir d'éléments préfabriqués, ou coulés en place à l'avancement, qui sont ensuite enfoncés dans le sol à l'aide d'un vérin. Cette technique est relativement peu utilisée du fait des importantes charges fixes nécessaires pour assurer la poussée du vérin. Elle est notamment utile dans le cas du renforcement des fondations de bâtiments existants où le poids du bâtiment lui-même peut être utilisé. Elle a l'avantage de pouvoir être mise en œuvre dans des espaces réduits.

Micropieux

Les micropieux sont des pieux de faible diamètre réalisés par forage puis injection d'un coulis de ciment.

Autres

On trouve comme variante aux pieux : les puits, les barrettes, les parois moulées, les colonnes de « Jet Grouting ». On trouve également parmi les alternatives aux pieux toutes les techniques d'amélioration ou renforcement de sol comme le renforcement de sol par colonnes ballastées ou le renforcement de sol par inclusions rigides.

Dans les anciennes constructions imposantes, telles les églises, on faisait généralement subir aux pieux en bois le procédé de carbonisation de manière à les rendre plus résistants. Les pieux en bois ne sont plus guère utilisés. On retrouve encore ce procédé dans les pays tropicaux où l'on trouve du bois à profusion.

Notes et références

- Lyesse Laloui, Matteo Moreni et Laurent Vulliet, « Comportement d'un pieu bi-fonction, fondation et échangeur de chaleur », Canadian Geotechnical Journal, (DOI 10.1139/t02-117, lire en ligne, consulté le ).

- Antoine Fromentin, Daniel Pahud, Christian Jacquier et Marcel Morath, « Recommandations pour la réalisation d’installations avec pieux échangeurs », Empfehlungen für Energiepfahlsysteme, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, (lire en ligne, consulté le ).

- Antoine Fromentin, Daniel Pahud, Lyesse Laloui et Matteo Moreni, « Pieux échangeurs: conception et règles de pré—dimensionnement », Revue Française de Génie Civil, vol. 3, no 6, , p. 387–421 (ISSN 1279-5119, DOI 10.1080/12795119.1999.9692263, lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Pahud et Antoine Fromentin, « Pieux échangeurs: outils de simulation », Energieforschung im Hochbau 10th Schweizerisches Status Seminar,, , p. 283–290 (lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Pahud, Antoine Fromentin et Markus Hubbuch, « Système de chauffage et de refroidissement avec pieux échangeurs – L’aéroport de Zurich, exemple d’approvisionnement en énergie axé sur l’avenir. », Bulletin de l’Association Suisse des Électriciens et de l’Association des entreprises électriques suisses, vol. 7, no 1, , p. 31–34 (lire en ligne, consulté le ).

- H.J- Jacquemain. Traité pratique des constructions métalliques. Aumôniers du travail. Institut Industriel et professionnel. Charleroi Nord 1947

Annexes

Liens externes

- « Fondations sur pieux », ASsociation pour la Connaissance des Travaux Publics - ASCO-TP (consulté le )

- « Info-Pieux », Héneault et Gosselin inc. (consulté le )