Colonne (architecture)

La colonne est, en architecture, ameublement, sculpture et ingénierie des structures, un support vertical dont le plan est un cercle (colonne cylindrique) ou un polygone régulier à plus de quatre côtés (colonne polygonale). Elle se distingue du pilier et du pilastre.

.jpg.webp)

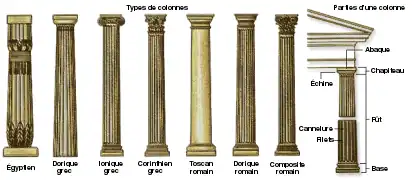

Elle est composée en principe d'une base, d'un fût et d'un chapiteau. Dans l'architecture classique (inspirée par l'Antiquité gréco-latine), les proportions et les ornements de ces éléments sont régis par les ordres architecturaux. Dans l'architecture antique et classique, les colonnes soutiennent souvent un portique en façade.

La colonnade, quant à elle, est constituée d'une succession de colonnes.

Étymologie

« Colonne » est un terme qui vient du latin columna lui-même dérivé du radical indo-européen *kel (« haut »). Cette racine a aussi donné les termes latins cellere (qui se retrouve dans « exceller » et le participe passé celsus, « élevé, élancé, haut, grand »), collis (« colline »), columen (« faîte, sommet »), culmen (« point culminant »), celare (« cacher », sens qui se retrouve dans les mots cellule, cellier, cil, clandestin, recel)[1].

Un doublet lexical de colonne donne colombe qui désigne une solive de charpente[2].

Colonne est d'abord employée métaphoriquement au début du XIIe siècle en parlant d'un élément de forme verticale et étirée (colonne de nuée) puis vers 1170 pour désigner en architecture une « pièce cylindrique verticale servant généralement de support dans une construction »[3].

À noter que la racine indoeuropéenne *kwel (« tourner en rond ») proche de *kel a donné le terme latin colere (« habiter » qui se retrouve dans « colon », les suffixes -cole, le supin cultum qui a donné « culte, culture »), les termes grecs polos (« pôle ») et kulindros (« cylindre » bien représenté dans les mots quenouille, cycle). Or on retrouve ces influences des deux racines indoeuropéennes dans les termes cou[4] et calandre (du bas latin colendra, adaptation avec changement de genre, probablement d'après columna, du grec kulindros)[5].

Le sens initial d'élément cylindrique permet ainsi de distinguer la colonne du pilier dont le corps a un plan massé non circulaire et du pilastre, support carré incrusté dans un mur.

Pilier composé gothique, formé d'une colonne et de colonnettes engagées, cathédrale de Laon.

Pilier composé gothique, formé d'une colonne et de colonnettes engagées, cathédrale de Laon..jpg.webp) Pilastre cornier.

Pilastre cornier.

Nomenclature

Composants d'une colonne

Une colonne est composée du :

- A : chapiteau ;

- B : fût, monolithique ou composé de tambours superposés ;

- C : base (parfois un piédestal).

Exemples de colonnes dont les composants diffèrent selon les styles architecturaux :

- hindoue

- perse

- égyptienne

- crétoise

- romaine

- gothique

- Renaissance

- Baroque

Relation par rapport à d'autres éléments d'un édifice

- colonne isolée du mur ou de l'édifice ;

- colonne adossée dont la base ou le chapiteau sont engagés dans un mur ou un élément d'un édifice ;

- colonne engagée (de moins d'un tiers, du tiers, de plus d'un tiers, de la moitié — appelée demi-colonne —) dont le fût est partiellement encastré dans un mur ou un élément d'un édifice ;

- colonne nichée partiellement ou totalement logée dans une niche d'un mur. Les colonnes nichées ont été ressuscitées par Michel-Ange à la bibliothèque Laurentienne de Florence, l'artiste s'inspirant d'un exemple antique[8].

Demi-colonne adossée.

Demi-colonne adossée..jpg.webp) Colonne engagée.

Colonne engagée. Colonne nichée entièrement.

Colonne nichée entièrement.

Colonne cantonnée d'une colonnette engagée.

Colonne cantonnée d'une colonnette engagée.

Selon la forme et la surface du fût

- Colonne lisse : sans cannelure ou ornements

- Colonne cannelée : entièrement ou partiellement ornée de cannelures rondes, plates, rudentées, en zigzag, torses, à listels, à arêtes vives, etc.

- Colonne baguée : ceinturée à un ou plusieurs endroits de moulures saillantes en anneau

- Colonne câblée : fût qui paraît formé de brins tordus comme une corde

- Colonne torse : fût contourné en hélice

- Colonne salomonique : fût contourné en spirales articulées sur elles-mêmes

Autel avec deux colonnes torsadées, deux colonnes à fûts lisses et une colonne à fût hexagonal.

Autel avec deux colonnes torsadées, deux colonnes à fûts lisses et une colonne à fût hexagonal. Colonnes cannelées.

Colonnes cannelées..jpg.webp) Colonne baguée.

Colonne baguée. Colonnes câblées engagées dans un pilier.

Colonnes câblées engagées dans un pilier. Colonnes torses cannelées.

Colonnes torses cannelées. Colonne salomonique baroque.

Colonne salomonique baroque.

Selon l'appareil

On distingue selon la technique de pose et la taille de la pierre[10] :

- colonne monolithe : fût d'un seul morceau posé en délit ;

- colonne à tronçons : fût formé de deux ou trois tronçons (blocs de pierre taillés en débit, de forme cylindrique, de hauteur supérieure à la largeur du diamètre de la partie inférieure de la colonne, appelés aussi d'assises), posés généralement en délit ;

- colonne à tambours : fût formé d'au moins quatre tambours (hauteur inférieure ou égale à la largeur du diamètre de la partie inférieure de la colonne) généralement en pose sur lit ;

- colonne appareillée : fût formé d'assises à plusieurs éléments en cylindre.

Colonne monolithe.

Colonne monolithe. Tronçon abandonné dans la carrière de Cusa.

Tronçon abandonné dans la carrière de Cusa. Colonnes formées de quatre tambours du temple de la Concorde.

Colonnes formées de quatre tambours du temple de la Concorde. Assise de colonne appareillée.

Assise de colonne appareillée.

Selon les matériaux

Les premières colonnes sont en bois, en pierre naturelle par la suite. Les colonnes en fonte font une brève apparition au XIXe siècle pour être remplacées par le béton.

Ordre

Le style des colonnes est appelé ordre, chaque époque a eu ses ordres.

Ordre en Grèce

L'aspect des colonnes est très variable selon les styles architecturaux, en effet il existe trois ordres architecturaux de colonnes.

L'ordre dorique est le plus ancien (seconde moitié du XIe siècle). Les colonnes doriques se caractérisent notamment par leur chapiteau à échine plate (nue, sans décors), par leur fût (partie d'une colonne située entre la base et le chapiteau) orné de 20 cannelures et par l'absence de base (pour le dorique grec) ; la frise dorique se caractérise par ses triglyphes (ornement en relief qui sépare les métopes) et ses métopes (panneau architectural de forme rectangulaire).

L'ordre ionique (appelé également colonne ionique) se caractérise notamment par son chapiteau à volutes, par son fût (expliqué ci-dessus) orné de 24 cannelures (sillon ou strie causé dans un matériau) et par sa base moulurée.

L'ordre corinthien est caractérisé par une décoration essentiellement constituée de feuilles d'acanthe.

Le nombre de colonnes en façade varie selon les temples, il peut être distyle (deux colonnes), tétrastyle (quatre), hexastyle (six), octostyle (huit) comme le Parthénon, décastyle (dix) ou dodécastyle (douze) dont le seul exemple connu est le temple d'Apollon à Didyme. Les colonnes présentent dans leur partie médiane un galbe, l'entasis.

Ordre en Égypte

- Ordre palmiforme

- De l'Ancien Empire, ces colonnes sont très massives.

- Le chapiteau comprend neuf feuilles de palmier ligaturées.

- Le fût est lisse.

- La base est simple.

- Ordre proto-dorique

- Du Moyen Empire, ces colonnes sont très massives.

- Le chapiteau géométrique très simple se confond avec l'abaque.

- Le fût possède des cannelures.

- La base est très petite ou totalement inexistante.

- Ordre lotiforme

- En forme de lotus fermé.

- Ordre papyriforme

- Il se manifeste à partir du Moyen Empire.

- Les tiges sont ligaturées sur le chapiteau et se prolongent dans le fût.

- L'abaque peut contenir un cartouche.

- La base est simple.

- Ordre campaniforme

- Il existe à partir du Moyen Empire.

- Le fût est lisse, mais peut être couvert de bas-reliefs.

- Le chapiteau s'évase en forme de cloche inversée couvert de bas-relief (quand le bas-relief représente des papyrus, on l'appelle parfois « papyrus ouvert »).

- La base est simple.

- L'abaque ne se voit pas d'en bas, car le chapiteau évasé le dissimule.

- Ordre hathorique

- Le chapiteau représente la déesse Hathor vue de face sur les quatre côtés.

- Le fût est lisse, mais peut être couvert de bas-reliefs.

- La base est simple.

- L'abaque est assez grand.

Ordre à Rome

Histoire

Une colonne peut être assimilée à un tronc d'arbre sur lequel s'appuierait un toit, la base correspondant à la souche de cet arbre, le fût au tronc et le chapiteau à la naissance des plus grosses branches. Selon cette analogie, des auteurs comme Vitruve pensent que les colonnes primitives sont des arbres bruts, non façonnés ou au contraire des poutres issues du tronc ou des grosses branches[11], poussant l'analogie à voir dans l'écorce de l'arbre les cannelures sur les fûts[12]. D'autres imaginent que les premiers Égyptiens conçoivent leurs colonnes en roseaux liés[13].

Toutes les civilisations importantes de l'âge du fer du Proche-Orient et de la Méditerranée ont utilisé des colonnes.

L'architecture de l'Égypte antique est une des premières à employer de nombreuses colonnes (la stylophilie, du grec stylos, « colonne » et philia, « qui aime », désignant la caractéristique d'utiliser plus de colonnes que le poids du plafond en nécessite) qui sont parfois gravées pour raconter une histoire. Généralement en blocs de granit empilés, elles présentent une base arrondie vers le haut, un fût représentant une tige florale plus ou moins stylisée et un chapiteau aux formes variées.

Certaines des colonnes les plus élaborées du monde antique sont celles des Perses, en particulier les colonnes massives de Persépolis dont les chapiteaux sont ornés de protomé de taureau.

Les Égyptiens, les Perses et d'autres civilisations de l'Antiquité se servent des colonnes comme support des toits à l'intérieur de leurs édifices, utilisant plutôt des murs décorés de reliefs ou de peintures à l'extérieur. La civilisation gréco-romaine en fait un usage aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment au niveau des portiques.

Au début du Moyen Âge, les architectes réemploient les colonnes antiques puis l'architecture byzantine, romane et gothique abandonne progressivement les ordres classiques pour adopter des formes propres[14].

Ces ordres grecs et romains réapparaissent dans l'architecture Renaissance, classique alors que l'architecture baroque privilégie les colonnes torses, salomoniques et que le romantisme du XIXe siècle fait appel aux styles néogothiques et néoromans.

Avec l'évolution des techniques et des matériaux, la colonne contemporaine, « souvent perçue comme le symbole révolu d'une culture académique, continue pourtant à exister essentiellement sous la forme du segment vertical d'une structure complexe visant à libérer le plan ». En acier, béton, maçonnerie ou toujours en bois, en pierre, elle est rarement décorée et ne joue plus qu'un rôle structurel[15].

Colonne en briques moulées de la Maison du Faune à Pompéi.

Colonne en briques moulées de la Maison du Faune à Pompéi. Colonne engagée d'opus mixtum (briques et moellons) à Paestum.

Colonne engagée d'opus mixtum (briques et moellons) à Paestum. Colonne de temple hindou : massive, ornée de bandeaux horizontaux et des chapiteaux avec des symboles religieux.

Colonne de temple hindou : massive, ornée de bandeaux horizontaux et des chapiteaux avec des symboles religieux. Colonnes en fonte sur piédestal.

Colonnes en fonte sur piédestal.

Exemples de colonnes doriques des temps modernes

Exemple de colonnes ioniques des temps modernes

Nef de la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome avec colonnes ioniques des Ve et VIe siècles soutenant un plafond à caissons Renaissance.

Nef de la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome avec colonnes ioniques des Ve et VIe siècles soutenant un plafond à caissons Renaissance. Intérieur de la cathédrale de Grenade (XVIe siècle) colonnes ioniques au fond et corinthiennes à droite.

Intérieur de la cathédrale de Grenade (XVIe siècle) colonnes ioniques au fond et corinthiennes à droite._-_Foto_Giovanni_Dall'Orto_22-Apr-2007.jpg.webp)

Exemples de colonnes romanes

Colonnes du cloître roman de Sepúvelda à côté de Ségovie.

Colonnes du cloître roman de Sepúvelda à côté de Ségovie. Cloître de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac avec colonnes géminées.

Cloître de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac avec colonnes géminées. Pile du narthex (XIIe siècle) de la basilique de Vézelay avec quatre colonnes engagées. Le chapiteau de celle-ci montre Samson terrassant le lion.

Pile du narthex (XIIe siècle) de la basilique de Vézelay avec quatre colonnes engagées. Le chapiteau de celle-ci montre Samson terrassant le lion.

Exemples de colonnes gothiques

Colonne torsadée de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port.

Colonne torsadée de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Le pilier des anges de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

Le pilier des anges de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg..jpg.webp)

Salle des gens d'armes de la Conciergerie à Paris.

Salle des gens d'armes de la Conciergerie à Paris. Colonne sur trumeau de fenêtre, 20e arrond. de Budapest

Colonne sur trumeau de fenêtre, 20e arrond. de Budapest

Exemples de colonnes dans les monuments islamiques

La colonne, en tant qu'élément architectural en soi, est inconnue dans la tradition islamique proprement dite (Arabie). Dans les monuments islamiques, il s'agit d'un élément architectural provenant, en général, soit de l'art préexistant d'un peuple local qui a adopté l'islam, soit d'architectes non musulmans, notamment byzantins, au service d'un prince musulman (cas de la mosquée-cathédrale de Cordoue), soit d'apports subsistants de l'Antiquité gréco-romaine qui ont été réappropriés.

Colonne Nazarin à l'Alhambra, au fût cylindrique et au chapiteau en deux parties, l'une cylindrique et l'autre cube.

Colonne Nazarin à l'Alhambra, au fût cylindrique et au chapiteau en deux parties, l'une cylindrique et l'autre cube. Exemple de colonne en bois avec chapiteau ouvragé (mémorial de Mouhammad al-Boukhârî), près de Samarcande en Ouzbékistan.

Exemple de colonne en bois avec chapiteau ouvragé (mémorial de Mouhammad al-Boukhârî), près de Samarcande en Ouzbékistan. Exemple de colonnes corinthiennes en marbre de la Grande Mosquée de Kairouan (Tunisie). Ce sont des spolia issus d'anciens monuments romains et byzantins.

Exemple de colonnes corinthiennes en marbre de la Grande Mosquée de Kairouan (Tunisie). Ce sont des spolia issus d'anciens monuments romains et byzantins.

Colonnes torses et colonnes salomoniques

À l'âge baroque, les colonnes torses apparaissent dans toute l'Europe. On parle de tournage tors pour décrire un tournage hélicoïdal, à la différence du tournage salomonique qui désigne des spirales articulées sur elles-mêmes. Les colonnes salomoniques tirent leur nom des colonnes similaires qui auraient orné le temple de Salomon à Jérusalem, les plus célèbres sont probablement celles érigées par Le Bernin pour soutenir le baldaquin du maître-autel de la basilique Saint-Pierre de Rome.

Notes et références

- Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, , p. 806.

- « Colombage », sur cnrtl.fr, Centre national de ressources textuelles et lexicales (consulté le ).

- « Colonne », sur cnrtl.fr, Centre national de ressources textuelles et lexicales (consulté le ).

- Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, , p. 912.

- Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, , p. 585.

- Mathilde Lavenu et Victorine Mataouchek, Dictionnaire d'architecture, Éditions Jean-Paul Gisserot, (lire en ligne), p. 37.

- Aubin L. Millin, Dictionnaire de beaux-arts, Crapelet, (lire en ligne), p. 535.

- Jean-Pierre Babelon, Châteaux de France au siècle de la Renaissance, Flammarion, , p. 384.

- Cour de l'hôtel de Sully, vue vers le sud avec le revers du portail orné de ces deux colonnes nichées.

- Antoine Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d'architecture, le Clere, (lire en ligne), p. 409.

- Antoine Quatremère de Quincy, op. cit., p. 75-78.

- Antoine Quatremère de Quincy, op. cit., p. 294.

- Joseph Malliot, Recherches sur les costumes, les mœurs, les usages religieux, civils et militaires des anciens peuples d'après les auteurs célebres, et les monuments antiques, Imprimerie de P. Didot, (lire en ligne), p. XIV.

- Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Colonne, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle.

- Roberto Gargiani, La Colonne : nouvelle histoire de la construction, PPUR presses polytechniques, , 538 p. (lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

- Colonne astronomique

- Colonne commémorative

- Colonne Morris

- Colonne rostrale

- Colonnes géminées

- Colonnes ophitiques

- Loggia

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :