Samarcande

Samarcande ou parfois Samarkand[note 1] (en ouzbek : Samarqand, en tadjik : Самарқанд, en russe : Самарканд, en persan : سمرقند, en turc : Semerkand), est une ville ouzbèke, capitale de la province de Samarcande.

| Samarkand | ||

| ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Province (viloyat) | Samarkand | |

| Maire | Fazliddin Umarov | |

| Démographie | ||

| Population | 540 400 hab. (2019) | |

| Densité | 4 503 hab./km2 | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 39° 38′ 47″ nord, 66° 57′ 35″ est | |

| Superficie | 12 000 ha = 120 km2 | |

| Divers | ||

| Site(s) touristique(s) | Registan | |

| Localisation | ||

| Géolocalisation sur la carte : Ouzbékistan

| ||

Samarkand – carrefour de cultures *

| ||

| ||

| Coordonnées | 39° 40′ 07″ nord, 67° 00′ 00″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Subdivision | Province de Samarcande | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (i) (ii) (iv) | |

| Superficie | 965 ha | |

| Numéro d’identification |

603 | |

| Zone géographique | Asie et Pacifique ** | |

| Année d’inscription | 2001 (25e session) | |

| Géolocalisation sur la carte : Ouzbékistan

| ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Identifiée à l'antique Maracande où séjourna Alexandre[1], elle est riche en monuments historiques et, en 2001, l'UNESCO la proclama carrefour de cultures et site du patrimoine mondial.

Depuis 2009, la ville de Samarcande a subi de nombreux réaménagements urbains : un mur[2] sépare aujourd'hui les quartiers populaires des grands monuments de la ville et des quartiers centenaires comme celui d'Iskandarov (proche du Gur Amir) sont détruits[3] ; leurs habitants sont relogés de force en périphérie de la ville.

Étymologie

Les Sogdiens, fondateurs de la cité de Samarcande, sont d'anciens Sakā haumavargā, une confédération de Saces (Scythes) nommée ainsi par les Perses. Le nom de cette cité pourrait s'expliquer comme Saka-Haumawarga-kantha « ville des Saces Haumawarga » → *Sai-Maragkanda → *Sā-maragkanda (la transformation de saka en sai est un phénomène attesté ailleurs).

Selon une autre hypothèse, le nom actuel pourrait venir des mots sogdiens asmara, la pierre ou le rocher et kand, le fort ou la ville[4].

La ville est connue sous son nom grec de « Marakanda » à l'époque d'Alexandre le Grand en 329 av. J.-C.[5].

Histoire

Avec Boukhara[6], Samarcande fait partie des plus anciennes villes habitées d'Asie centrale. Installée sur la Route de la soie, entre la Chine et la Méditerranée, elle en a été l'une des plus grandes cités[7]. Lors de ces différentes occupations, Samarcande a abrité des communautés religieuses diverses et est devenue le foyer de plusieurs religions telles que le bouddhisme, le zoroastrisme, l'hindouisme, le manichéisme, le judaïsme, l'Église de l'Orient et l'islam[8].

Fondation

L'occupation du site de la ville de Samarcande date du paléolithique inférieur. Le musée de Samarcande offre quelques exemples de silex taillés trouvés sur place.

La cité de Samarcande a vraisemblablement été fondée par les Sogdiens, un peuple iranophone qui s'est sédentarisé dans la région au cours du Ier millénaire av. J.-C. Ce peuple a donné son nom à la Sogdiane, une importante province d'Asie centrale dont Samarcande sera la capitale politique, culturelle et commerciale au long des siècles. La langue et la culture sogdianes ont progressivement disparu à la suite des importantes arrivées persanes, islamiques et turco-mongoles durant le Moyen Âge ; cependant, des habitants de quelques rares villages autour de Samarcande continuent à parler un dialecte issu du sogdien.

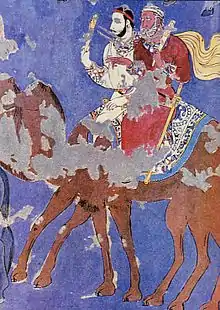

Le site archéologique de Afrassiab, au nord-est de Samarcande, a été fouillé par la mission archéologique franco-ouzbèke de Sogdiane (MAFOUZ)[9]. S’il montre des traces d'occupation sporadiques au cours de l'âge du bronze et de l'âge du fer, des remparts et un système d'alimentation urbaine en eau attestent d'une fondation entre 650 et 550 av. J.-C.[10]. Une ancienne citadelle et des fortifications, le palais du souverain contenant des peintures murales ont été mis au jour, de même que des quartiers résidentiels et d'artisans[11].

La période hellénistique

Alexandre le Grand conquiert Samarcande en 329 av. J.-C. Les Grecs connaissent la ville sous le nom de Maracanda[12]. Les sources écrites donnent peu d'indications sur le système de gouvernement mis en place après sa conquête[13]. Elles indiquent que la ville a été gouvernée par un certain Orepius, roi « non par ses ancêtres mais comme un don d'Alexandre »[14].

Si Samarcande subit d'importants dégâts lors de la conquête d'Alexandre, la ville se reconstruit rapidement et devient prospère sous l'influence hellénistique. De nouvelles techniques de construction s'imposent, les briques rectangulaires sont remplacées et de meilleures méthodes de maçonnerie et de plâtrage sont introduites[15].

Samarcande est intégrée successivement dans l'empire séleucide, le royaume gréco-bactrien et l'empire kouchan.

Ère sassanide

Samarcande est conquise par les Sassanides vers 260. Sous le règne des dirigeants sassanides, la Sogdiane devient un site important du manichéisme et facilite la diffusion de cette religion à travers l'Asie centrale[16].

Après la défaite des Sassanides face aux Shvetahûnas, ou Huns blancs, Samarcande passe sous leur autorité. Ceux-ci sont à leur tour défaits en 557, lors de la bataille de Boukhara (en), par les Göktürks ou Turcs Bleus, alliés des Perses Sassanides.

Les Turcs gouvernent Samarcande jusqu'à leur défaite par les Sassanides durant les guerres Göktürks–Perses (en).

Après la conquête musulmane de la Perse par les Arabes, les Turcs conquièrent Samarcande et s'y maintiennent jusqu'à ce que le Khanat s'effondre pendant les guerres contre les Chinois de la dynastie Tang. La ville devient un protectorat chinois et paye le tribut aux Tang.

À cette époque, la Sogdiane, dont Samarcande est la principale ville, est l'un des plus importants centres du commerce mondial, idéalement située à la croisée des routes entre la Chine, l'Inde, la Perse et l'empire Byzantin. Les marchands sogdiens connaissent leur apogée à cette époque et étendent alors un vaste empire commercial qui domine les échanges dans toute l'Asie centrale et pénètre jusque dans les grands empires[17], en particulier dans la Chine des Tang, où les marchands sogdiens dominent longtemps le commerce chinois du fait de circonstances réglementaires qui les favorisent ; des Sogdiens sont même parfois promus à des postes administratifs importants. La majorité des caravansérails sur la route de la soie sont des établissements sogdiens.

Le pèlerin chinois Xuanzang passa vers 631 par Tachkent et Samarcande lors de son voyage en Inde à la recherche de manuscrits sacrés bouddhiques :

« Sa capitale [de Sogdiane] a plus de 20 li de tour (environ 10 km), excessivement forte avec une importante population. Le pays a un grand entrepôt commercial, est très fertile, abondant en fleurs et en arbres et fournit beaucoup de beaux chevaux. Ses habitants sont des artisans habiles et énergiques. Tous les pays Hou [iraniens] considèrent ce royaume comme leur centre et se font un modèle de ses institutions. Le roi est un homme d'esprit et de courage auquel les États voisins obéissent. Il a une superbe armée où la plupart des soldats sont des chakir. Ce sont des hommes de grande valeur, qui voient en la mort un retour vers leurs parents, et contre lesquels aucun ennemi ne peut tenir au combat. »

Conquête musulmane

Les armées des Omeyyades, sous Qutayba ben Muslim, conquièrent la ville vers 710[16]. Après la conquête de la Sogdiane, l'islam devient la religion dominante à Samarcande, où beaucoup d'habitants se convertissent[18].

Ibn Khaldoun raconte la poussée vers la Chine des Omeyyades :

« En l'an 96 [de l'Hégire] (715) Qutayba prit la décision de faire la conquête de Kachgar, la ville chinoise la plus proche. Il commença donc son expédition, emmena avec lui les familles des soldats qu'il laissa à Samarcande, traversa le fleuve Syr-Daria et disposa un contingent pour garder le passage et empêcher les troupes de revenir en arrière sans son autorisation. Ensuite, il envoya son avant-garde à Kachgar, où elle recueillit du butin et fit des prisonniers. On mit à ceux-ci le collier des tributaires et on poussa l'expédition plus loin à l'intérieur de la Chine.

Le roi de Chine écrivit à Qutayba en lui demandant de lui envoyer un noble arabe pour le renseigner sur les Arabes et leur religion. Qutayba choisit dix Arabes parmi lesquels il y avait Hohayra ibn Mochamraj al-Kilâbî, et donna l'ordre de les doter d'un bon équipement, d'habits en soie et en étoffe à ramage, et de quatre chevaux. Il leur dit : “Faites-lui savoir que je ne partirai pas avant d'avoir foulé le sol des Chinois, enchaîné leurs princes et reçu leurs butins”. »

— Ibn Khaldoun (1332-1406), Peuples et Nations du monde, édition Sindbad.

En réalité, des négociations s'engagèrent, et les Arabes n'allèrent pas plus loin.

Selon la légende, durant le règne des Abbassides, le secret de la fabrication du papier est obtenu de deux Hans, faits prisonniers lors de la bataille de Talas en 751[19]. Cette invention permit la fondation de la première papeterie de Samarcande et se diffusa dans le reste du monde islamique et, plus tard, en Europe.

.JPG.webp)

Le contrôle des Abbassides cède la place à celui des Samanides (862-999). Toutefois, les Samanides restent les vassaux du calife. Sous le règne des souverains samanides, la ville devient une des capitales de la dynastie et reste un important carrefour sur les routes commerciales. Les Samanides sont renversés par des tribus turques vers l'an 1000. Durant les deux cents années suivantes, Samarcande est gouvernée par une succession de tribus turques, dont les Seldjoukides et les Khwârezm-Shahs[20].

Istakhri, géographe médiéval persan de l'an mil, qui voyage en Transoxiane, fournit une description vivante des richesses naturelles de la région, qu'il appelle « Smarkandian Sogd ».

Le mathématicien, astronome et poète persan Omar Khayyam (1048-1131) y séjourna de 1072 à 1074, avant de s'installer à Ispahan, en Iran, à l'invitation du sultan seldjoukide Malik Shah Ier.

Période mongole

Les Mongols conquièrent Samarcande en 1220. Bien que Gengis Khan « n'ait pas dérangé les habitants [de la ville] en aucune façon », il aurait tué, d'après Ata-Malik Juvaini, tous ceux ayant trouvé refuge dans la citadelle ou dans la mosquée. Il pille complètement la cité et enrôle 30 000 jeunes hommes ainsi que 30 000 artisans.

Samarcande souffre d'un autre pillage mongol de la part de Baraq[21], qui se constitue un trésor pour payer son armée. La ville met plusieurs décennies à se remettre de ces désastres.

Si Marco Polo (vers 1272) n'est pas passé à Samarcande, son père et son oncle sont allés jusqu'à Boukhara par la route traditionnelle de la soie, dont le prolongement naturel est Samarcande, avant de traverser le Pamir vers Kachgar, en Chine. Le Devisement du monde, récit relatant les voyages de Marco Polo, décrit Samarcande comme une « très grande et splendide cité » :

« Samarcande est une très noble et grandissime cité, où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits qu'homme puisse souhaiter. Les gens y sont chrétiens et sarrasins. Ces jardins appartiennent au neveu du Grand Khan, oncle et neveu ne sont point amis, mais bien souvent en querelle. »

— Marco Polo (1255-1324), Le devisement du monde, Le livre des merveilles (Tome I), éditions FM/La Découverte.

Il raconte aussi l'histoire d'une église chrétienne restée miraculeusement débout malgré la destruction d'une partie de sa colonne centrale de soutien.

Ibn Battuta séjourne à Samarcande (vers 1335). À cette époque, Samarcande n'était pas encore reconstruite. Il décrit des monuments qui n'existent plus.

« Je me dirigeai vers la ville de Samarcande, une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités du monde. Elle est bâtie sur le bord d'une rivière nommée rivière des Foulons, et couverte de machines hydrauliques, qui arrosent des jardins. C'est près de cette rivière que se rassemblent les habitants de la ville, après la prière de quatre heures du soir, pour se divertir et se promener. Ils y ont des estrades et des sièges pour s'asseoir, et des boutiques où l'on vend des fruits et d'autres aliments. Il y avait aussi sur le bord du fleuve des palais considérables et des monuments qui annonçaient l'élévation de l'esprit des habitants de Samarcande. La plupart sont ruinés, et une grande partie de la ville a été aussi dévastée. Elle n'a ni muraille ni portes. Des jardins se trouvent compris dans l'intérieur de la ville. Les habitants de Samarcande possèdent des qualités généreuses, et ont de l'amitié pour les étrangers ; ils valent mieux que ceux de Boukhara. »

— Ibn Battouta (1304-1368), Voyages (Tome II), édition FM / La Découverte.

Époque moderne et contemporaine

Samarcande devint en 1369 la capitale de Tamerlan, qui y rapporte de Perse les restes supposés du prophète Daniel (Doniyor en ouzbek). Les monuments édifiés par les Timourides (descendants de Timur Lang ou Tamerlan) font la gloire de la cité. Ulugh Beg (1394-1449), petit-fils de Tamerlan, prince et astronome, y fait construire un observatoire où il mène des travaux de grande qualité avec quelque 70 savants dont Qadi-zadeh Roumi, al-Kashi et Ali Quchtchi. Après sa mort, la vie intellectuelle et artistique des Timourides se concentre à Hérat en Afghanistan, en particulier chez son parent le prince et mécène Husayn Bayqara (règne 1469-1506).

En 1507, les Timourides sont renversés par les Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides. Lors du morcellement de l'actuel Ouzbékistan en trois khanats (Khiva, Boukhara et Kokand) qui intervient par la suite, Samarcande est rattachée au khanat de Boukhara.

En 1868, cette ville persophone passe sous domination de l'Empire russe et devient une ville de garnison. Elle est le chef-lieu de l'oblast de Samarcande à partir de 1887, faisant partie du Turkestan russe. Un an après, elle est reliée au chemin de fer, par la ligne du Transcaspien. Après la révolution d'Octobre, elle fait partie de la république du Turkestan, avant de devenir, en 1925, la capitale de la république socialiste soviétique d'Ouzbékistan pendant cinq ans. Elle perd cette place au profit de Tachkent, qui est turcophone (ouzbek), en 1930. Elle devient chef-lieu de l'oblast de Samarcande en 1938.

En mai 2007, l'UNESCO célèbre le 2750e anniversaire de Samarcande et le 2000e anniversaire de Marguilan. Une conférence internationale consacrée au rôle de ces villes dans l'histoire de la civilisation mondiale a lieu le 29 mai 2007 au siège de l'UNESCO à Paris.

Vue de la madrassa Chir-Dor en 1870 (tableau de Véréchtchaguine)

Vue de la madrassa Chir-Dor en 1870 (tableau de Véréchtchaguine) Groupe de musiciens jouant pour un jeune danseur à Samarcande au début du XXe siècle (photographie de Prokoudine-Gorski)

Groupe de musiciens jouant pour un jeune danseur à Samarcande au début du XXe siècle (photographie de Prokoudine-Gorski) Écoliers juifs de Samarcande avec leur instituteur au début du XXe siècle (photographie de Prokoudine-Gorski)

Écoliers juifs de Samarcande avec leur instituteur au début du XXe siècle (photographie de Prokoudine-Gorski) Marchand de tissu à Samarcande au début du XXe siècle (photographie de Prokoudine-Gorski)

Marchand de tissu à Samarcande au début du XXe siècle (photographie de Prokoudine-Gorski) Triomphe par Vassili Verechtchaguine, représente la médersa Cher-Dor sur le Régistan.

Triomphe par Vassili Verechtchaguine, représente la médersa Cher-Dor sur le Régistan.

Climat

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1,3 | −0,2 | 4,6 | 9,7 | 14,1 | 18 | 19,5 | 17,9 | 13,5 | 7,8 | 3,2 | −0,2 | 8,9 |

| Température moyenne (°C) | 2,3 | 4 | 9,3 | 15,2 | 20,4 | 25,4 | 27,2 | 25,6 | 20,6 | 14,1 | 8 | 3,7 | 14,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 7,3 | 9,5 | 15,2 | 21,4 | 27 | 32,4 | 34,5 | 33,3 | 28,6 | 22 | 14,4 | 9,1 | 21,2 |

| Record de froid (°C) date du record |

−25,4 1969 |

−22 1972 |

−14,9 1954 |

−6,8 1960 |

−1,3 1989 |

4,8 1949 |

8,6 1972 |

7,8 1955 |

0 1944 |

−6,4 1953 |

−18,1 1954 |

−22,8 1948 |

−25,4 1969 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

23,2 2015 |

26,7 2004 |

32,2 2018 |

36,2 2000 |

39,5 1961 |

41,6 2021 |

42,4 1983 |

41 2008 |

38,6 2013 |

35,2 2011 |

31,5 2017 |

27,5 2015 |

42,4 1983 |

| Ensoleillement (h) | 132,9 | 130,9 | 169,3 | 219,3 | 315,9 | 376,8 | 397,7 | 362,3 | 310,1 | 234,3 | 173,3 | 130,3 | 2 953,1 |

| Précipitations (mm) | 41 | 53 | 73 | 64 | 41 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 40 | 39 | 381 |

| dont neige (cm) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |

| Record de pluie en 24 h (mm) date du record |

32 1967 |

37 1953 |

55 2004 |

45 1947 |

46 1976 |

21 1957 |

26 1981 |

15 2020 |

21 1969 |

53 1977 |

33 1982 |

36 1988 |

55 2004 |

| Nombre de jours avec précipitations | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 82 |

| Humidité relative (%) | 76 | 74 | 70 | 63 | 54 | 42 | 42 | 43 | 47 | 59 | 68 | 74 | 59 |

| Nombre de jours avec neige | 9 | 7 | 3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 2 | 6 | 28 |

| Nombre de jours d'orage | 0,1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 18 |

| Nombre de jours avec brouillard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 4 | 14 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

7,3 −1,3 41 | 9,5 −0,2 53 | 15,2 4,6 73 | 21,4 9,7 64 | 27 14,1 41 | 32,4 18 7 | 34,5 19,5 2 | 33,3 17,9 2 | 28,6 13,5 3 | 22 7,8 16 | 14,4 3,2 40 | 9,1 −0,2 39 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Population

Selon le recensement de 1897, la ville comptait 55 128 habitants répartis selon la langue d'origine en Tadjiks persophones (36 845) ; russophones[note 2] (8 393) ; Ouzbeks turcophones (5 506) ; juifs (1 169) ; Polonais (1 072) ; Perses (866) ; Allemands (330) ; Sartes (287).

En 2011, Samarcande comptait 388 600 habitants en majorité d'ethnies tadjike et ouzbèke, avec des minorités russe, arménienne, azerbaïdjanaise et tatare.

Monuments

Samarcande a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001.

Site archéologique d'Afrassiab

Traditionnellement fondé pendant le VIIIe – VIIe siècle av. J.-C., le site d'Afrassiab a des emplacements confirmés archéologiquement comme datant de 500 av. J.-C. jusqu'au XIIIe siècle. L'archéologie de ce site est conservée dans le musée d'histoire d'Afrasiab. Le musée contient les plus vieux pions d'échecs connus. Afrasiab se trouve sur la route de la soie, aux frontières de la Perse Achéménide.

Observatoire astronomique d'Ulugh Beg

Le site de l'observatoire astronomique d'Ulugh Beg (1428-1429) fut mis au jour en 1908 par un archéologue russe. On peut voir aujourd'hui la partie souterraine d'un sextant géant, permettant de mesurer la hauteur des étoiles. Celui-ci se prolongeait à l'origine jusqu'au sommet d'un bâtiment de trois étages, mais l'observatoire fut détruit par des religieux après la mort d'Ulugh Beg.

Intérieur de l'observatoire astronomique.

Intérieur de l'observatoire astronomique. L'observatoire astronomique en 2001.

L'observatoire astronomique en 2001. Site de l'observatoire astronomique d'Ulugh Beg en 2008.

Site de l'observatoire astronomique d'Ulugh Beg en 2008.

Nécropole Chah e Zindeh

Chah-e-Zindeh est une nécropole au nord-est de Samarcande constituée de nombreux mausolées ; les plus anciens datent du XIe siècle. On y trouve en particulier les mausolées de Touman Aka (1405) et de Koutloug Aka (1361), deux des épouses de Tamerlan. L'entrée principale de la nécropole fut construite en 1435 sous Ulugh Beg.

Mosquée Hazrat-Hezr

Elle date du milieu du XIXe siècle.

Mosquée Bibi-Khanym

Bibi-Khanym, épouse de Tamerlan, a laissé son nom à deux monuments ou ensembles monumentaux de Samarcande, en vis-à-vis : la « mosquée du vendredi de Tamerlan » (masjid-i jami') dite mosquée Bibi Khanym (1399-1404) et l'ensemble mausolée et medersa dit de Saray Mulk Khanum (cette distinction des noms de la même personne est d'autre pratique).

La mosquée fut érigée à partir de 1398 par Tamerlan au retour de sa campagne des Indes, où il avait saccagé Delhi. Là, il avait vu la mosquée Tughluq du XIIe siècle et s'en était inspiré pour ériger sa grande mosquée de Samarcande. L'inspiration indienne est d'autant plus marquée que la mosquée est dite en pierre d'après Babur. En réalité, seuls quelques éléments et les colonnes sont en marbre, mais c'est à l'époque une grande innovation puisque la majorité des bâtiments en Asie centrale est en brique, crue ou cuite. La mosquée fut achevée en 1405. Elle était de dimensions imposantes (167 × 109 m), avec un portail d'entrée présentant une ouverture de 18 mètres, un minaret à chaque angle de la cour et une galerie de 400 coupoles supportées de 400 colonnes en marbre sculpté. Le bâtiment principal de la mosquée, situé au fond de la cour, était couronné d'une coupole et atteignait 44 mètres. Au centre de la cour se trouve un immense lutrin à coran, en pierre. Elle connut vite des dégâts dus à la mauvaise répartition des charges et aux tremblements de terre fréquents dans la région. Les armées russes l'utilisèrent comme écuries et comme entrepôts avant que le régime soviétique ne commence une restauration en 1974.

De nombreuses légendes courent autour de l'architecte de la mosquée et de Bibi Khanym. On raconte que l'architecte est éperdument amoureux de la première épouse de Tamerlan mais qu'elle refuse ses avances. Pour obtenir un baiser, il retarde donc volontairement les travaux. Ce faisant, elle accepte finalement mais pose entre eux deux sa main ou un voile (ce serait depuis lors que les femmes portent le voile à Samarcande). Tamerlan de retour le découvre et condamne l'architecte. En vérité, il semble que Tamerlan ait condamné l'architecte pour abus ou mauvais travail (à son goût).

.jpg.webp) Photographie de la mosquée Bibi-Khanym, prise entre 1905 et 1915 par Sergueï Prokoudine-Gorski, donc postérieure au tremblement de terre de 1897.

Photographie de la mosquée Bibi-Khanym, prise entre 1905 et 1915 par Sergueï Prokoudine-Gorski, donc postérieure au tremblement de terre de 1897. Mosquée Bibi-Khanym : portail du bâtiment.

Mosquée Bibi-Khanym : portail du bâtiment. Mosquée Bibi-khanym : le lutrin de pierre.

Mosquée Bibi-khanym : le lutrin de pierre. Le mausolée de Bibi-Khanym.

Le mausolée de Bibi-Khanym.

L'autre monument est l'ensemble mausolée et médersa dont il ne reste que le mausolée. C'est à l'intérieur que se trouve la tombe de tombe de Bibi Khanym. Il daterait de 1397[note 3].

Régistan

Le Régistan est entouré de trois médersas :

Médersa d'Ulugh Beg (1417-1420)

La médersa d'Ulugh Beg est l'une des plus vastes d'Asie centrale. Ulugh Beg a davantage investi dans l'enseignement que dans la construction de mosquées et de mausolées, à l'inverse de son grand-père Tamerlan. Il y aurait d’ailleurs enseigné l'astronomie, sujet rappelé par les étoiles disposées sur le pishtak du bâtiment. Une inscription calligraphique de style coufique indique que « cette magnifique façade est deux fois plus haute que le ciel, et lourde au point que l'échine de la terre en est écrasée ». De part et d'autre du portail, deux salles d'études à coupole occupent les angles. La cour intérieure, carrée, est percée de quatre iwans dans le prolongement des axes. Les entrées des cellules des élèves sont disposées sur les deux étages dans la cour, de part et d'autre des iwans. Des minarets sont disposés aux angles des façades. Une mosquée occupe l'espace situé entre les deux salles d'études au fond de la cour[note 4].

- Extérieur de la médersa d'Ulugh Beg

La médersa d'Oulough Beg.

La médersa d'Oulough Beg. Le pishtak de la médersa d'Oulough Beg.

Le pishtak de la médersa d'Oulough Beg. Détail d'une paroi latérale du pishtak de la médersa d'Oulough Beg.

Détail d'une paroi latérale du pishtak de la médersa d'Oulough Beg. Porche central sous le pishtak de la médersa d'Oulough Beg.

Porche central sous le pishtak de la médersa d'Oulough Beg. Détail du porche central sous le pishtak de la médersa d'Oulough Beg.

Détail du porche central sous le pishtak de la médersa d'Oulough Beg. Détail de la façade et de la tour d'angle droite de la médersa d'Oulough Beg.

Détail de la façade et de la tour d'angle droite de la médersa d'Oulough Beg.

- Intérieur de la médersa d'Oulough Beg

Cour intérieure de la médersa d'Oulough Beg.

Cour intérieure de la médersa d'Oulough Beg. Détail de la cour intérieure de la médersa d'Oulough Beg.

Détail de la cour intérieure de la médersa d'Oulough Beg. Une cellule de la médersa d'Oulough Beg.

Une cellule de la médersa d'Oulough Beg. Inscription au-dessus de la porte d'une cellule de la médersa d'Oulough Beg.

Inscription au-dessus de la porte d'une cellule de la médersa d'Oulough Beg. Détail de la façade d'une cellule de la médersa d'Oulough Beg.

Détail de la façade d'une cellule de la médersa d'Oulough Beg. Mihrab de la mosquée de la médersa d'Oulough Beg.

Mihrab de la mosquée de la médersa d'Oulough Beg.

Médersa Cher-Dor (1619-1635/36)

La médersa Cher-Dor (« La porte des Lions ») a été construite pat Yalangtouch, « en miroir » (koch) de la médersa d'Oulough Beg, antérieure. Elle a pris la place d'un khanaqah édifié auparavant par Oulough Beg. Elle est flanquée de minarets d'angle sur un modèle identique à la medersa d'Oulough Beg. Les dômes élancés de part et d'autre du pishtak permettent de supposer qu'il en était de même, à l'époque, pour son vis-à-vis. L’ensemble du bâtiment s'inspire de la disposition générale de son vis-à-vis mais on n'y retrouve ni la mosquée ni les salles disposées à l'arrière. Le pishtak décoré de mosaïques colorées présente un exemple peu fréquent d'art figuratif dans l'islam, avec des fauves chassant des daims, des disques solaires à visage humain[note 5].

- Extérieur de la médersa Cher-Dor

Vue extérieure de la médersa Cher-Dor.

Vue extérieure de la médersa Cher-Dor._on_the_Sher-dor_madrassa.JPG.webp) Détail du pishtak de la médersa Cher-Dor.

Détail du pishtak de la médersa Cher-Dor..JPG.webp) Autre détail du pishtak de la médersa Cher-Dor.

Autre détail du pishtak de la médersa Cher-Dor..JPG.webp) Détail d'une paroi latérale du pishtak de la médersa Cher-Dor (bannaï).

Détail d'une paroi latérale du pishtak de la médersa Cher-Dor (bannaï)..JPG.webp) Détail de la façade de la médersa Cher-Dor (inscriptions style "bannaî").

Détail de la façade de la médersa Cher-Dor (inscriptions style "bannaî"). Un des dômes de la médersa Cher-Dor.

Un des dômes de la médersa Cher-Dor.

- Intérieur de la médersa Cher-Dor

La cour intérieure de la médersa Cher-Dor.

La cour intérieure de la médersa Cher-Dor..JPG.webp) Une cellule de la médersa Cher-Dor.

Une cellule de la médersa Cher-Dor..JPG.webp) Détail du porche d'une cellule de la médersa Cher-Dor (style bannaï).

Détail du porche d'une cellule de la médersa Cher-Dor (style bannaï). Inscription sous un iwan de la médersa Cher-Dor.

Inscription sous un iwan de la médersa Cher-Dor. Détail bordant un iwan de la médersa Cher-Dor.

Détail bordant un iwan de la médersa Cher-Dor. Inscription sous un iwan de la médersa Cher-Dor (style bannaï).

Inscription sous un iwan de la médersa Cher-Dor (style bannaï).

La médersa Tilla-Qari (1647-1659/60)

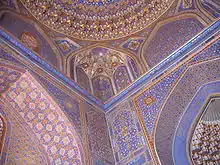

La médersa Tilla-Qari (« Couverte d'or ») est également construite sous Yalangtouch. Elle assure en fait les fonctions de médersa et de mosquée du vendredi pour la ville. La façade extérieure présente la particularité d'offrir, de part et d'autre du pishtak, les deux rangées de cellules avec leurs ouvertures. Tout le côté ouest est occupé par la mosquée, la partie centrale étant formée par une salle à coupole comprenant le mihrab, avec des motifs de kundal (reliefs dorés sur fond bleu, d'où le nom donné à la médersa), des panneaux imitant les tapis, des muqarnas[note 6].

- Extérieur de la médersa Tilla-Qari

Vue extérieure de la médersa Tilla-Qari.

Vue extérieure de la médersa Tilla-Qari. Détail du pishtak de la médersa Tilla-Qari.

Détail du pishtak de la médersa Tilla-Qari. Le dôme de la médersa Tilla-Qari.

Le dôme de la médersa Tilla-Qari. Détail du pishtak de la médersa Tilla-Qari.

Détail du pishtak de la médersa Tilla-Qari..JPG.webp) Détail d'une colonne encadrant le pishtak de la médersa Tilla-Qari.

Détail d'une colonne encadrant le pishtak de la médersa Tilla-Qari..JPG.webp) Paroi latérale du pishtak de la médersa Tilla-Qari (inscriptions style bannaï).

Paroi latérale du pishtak de la médersa Tilla-Qari (inscriptions style bannaï).

- Intérieur de la médersa Tilla-Qari

Cour intérieure derrière le portail principal de la médersa Tilla-Qari.

Cour intérieure derrière le portail principal de la médersa Tilla-Qari. Mihrab de la mosquée de la médersa Tilla-Qari.

Mihrab de la mosquée de la médersa Tilla-Qari. Plafond de la mosquée de la médersa Tilla-Qari.

Plafond de la mosquée de la médersa Tilla-Qari. Détail de la décoration du mihrab de la mosquée de la médersa Tilla-Qari.

Détail de la décoration du mihrab de la mosquée de la médersa Tilla-Qari. Paroi latérale du mihrab de la médersa Tilla-Qari.

Paroi latérale du mihrab de la médersa Tilla-Qari. Autour du minbar de la médersa Tilla-Qari.

Autour du minbar de la médersa Tilla-Qari.

Mausolée de Gour Emir

Le mausolée de Gour Emir (« le tombeau du souverain ») est édifié par Tamerlan en 1404 après la mort de l'un de ses petits-fils. À cette époque, sur ce site, il existe déjà un ensemble architectural datant du siècle précédent, comportant une medersa et un khanaqah édifiés en vis-à-vis et séparés par une cour carrée à iwans sur les quatre axes, avec un portail sur le troisième côté. Il ne reste aujourd'hui de ce premier ensemble que les fondations.

L'actuel mausolée est construit sur le dernier côté, en face de l'entrée. Il a servi de sépulture à Tamerlan, à ses enfants et petits-enfants. Il est coiffé d'un tambour sur lequel repose une coupole avec 64 nervures de briques émaillées. L'intérieur est richement décoré avec notamment la coupole ornée de décors en relief de papier mâché doré.

Tombeau du prophète Daniel

La tombe du prophète Daniel (Doniyor en ouzbek) aurait été ramenée de Perse par Tamerlan.

Églises

Il existe plusieurs églises, inscrites au patrimoine, construites à l'époque de l'Empire russe, dont :

- la collégiale Saint-Alexis (orthodoxe),

- l'église Saint-Jean-Baptiste (catholique), de style néogothique,

- l'église Saint-Georges (orthodoxe), dans la vieille ville,

- l'église de l'Intercession-de-la-Mère-de-Dieu (orthodoxe),

- l'église arménienne Sainte-Marie.

L'église Saint-Alexandre-Nevski a été détruite par les autorités soviétiques et une autre église transformée en club militaire (le bâtiment existe toujours)[24].

Chorsu

Ancien marché de Samarcande , Chorsu est devenu un musée et une galerie d'art.

Jumelages

Samarcande a des ententes de coopération et d'amitié avec :

Personnalités

.jpg.webp)

- Amoghavajra, moine bouddhiste, traducteur de sûtras, un des trois grands maîtres du bouddhisme vajrayāna, peut-être né à Samarcande au VIIIe siècle ;

- Abul Mansûr Al Mâturîdî, théologien sunnite, mort à Samarcande en 945 ;

- Nizami Aruzi (en), poète et écrivain né à Samarcande au XIIe siècle ;

- Suzani Samarqandi (en), poète né à Samarcande au XIIe siècle ;

- Najib ad-Din-e-Samarqandi (en), érudit mort à Samarcande au XIIIe siècle ;

- Al-Kashi, mathématicien et astronome perse, mort à Samarcande au XVe siècle ;

- Shams al-Dīn al-Samarqandī (en), érudit du XIIIe siècle ;

- Nawab Khwaja Abid Siddiqi (en) et Nawab Qaziuddin Siddiqi (en), père et grand-père de Asaf Jah Ier, fondateur de la dynastie dite des Nizâm de l'Hyderâbâd en 1724 ;

- Islam Karimov, 1er président de l'Ouzbékistan ;

- André Hossein (1905-1983), compositeur français ;

- Boris Balter (1919-1974), écrivain et scénariste soviétique.

Dans la culture

Cinéma

- La Princesse de Samarcande de George Sherman (1951).

Théâtre

- Ce soir à Samarcande de Jacques Deval (1954).

Bande dessinée

- La Maison dorée de Samarkand d’Hugo Pratt (1986).

Littérature

- Samarcande d'Amin Maalouf (1988).

- L'Amulette de Samarcande de Jonathan Stroud (2003).

Notes et références

Notes

- L'orthographe Samarkand n'est pas correcte mais on la retrouve souvent dans les sources francophones.

- Grands-Russes, Russes blancs et Petits-Russes, selon la dénomination de l'époque.

- Une grande partie des informations sur la mosquée Bibi-Khanym est reprise de l'article Bibi-Khanym.

- Voir aussi l'article (en anglais) consacré à cette madrasa sur le site archnet.org.

- Voir aussi l'article (en anglais) consacré à cette madrasa sur le site archnet.org.

- Voir aussi l'article (en anglais) consacré à cette madrasa sur le site archnet.org.

Références

- notamment Quinte-Curce, Histoire, Livre VIII

- « Le Monde des religions - Actualités, vidéos et infos en direct », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- « Ainsi meurt l'âme de Samarcande », sur Le Monde diplomatique, (consulté le ).

- Adrian Room, Placenames of the World : Origins and Meanings of the Names for 6,600 Countries, Cities, Territories, Natural Features and Historic Sites, Londres, McFarland, , 2e éd., 433 p. (ISBN 0-7864-2248-3), p. 330

« Samarkand City, southeastern Uzbekistan. The city here was already named Marakanda, when captured by Alexander the Great in 329 B.C.. Its own name derives from the Sanskrit words samar, "stone", "rock", and kand, "fort", "town". »

. - « History of Samarkand », Sezamtravel (consulté le )

- Vladimir Babak, Demian Vaisman, Aryeh Wasserman, Political organization in Central Asia and Azerbaïdjan: sources and documents, p. 374

- Guidebook of history of Samarkand", (ISBN 978-9943-01-139-7)

- Dumper, Stanley, Cities of the Middle East and North Africa : A Historical Encyclopedia, California, .

- « La Mission archéologique franco-ouzbèke de Sogdiane »

- « Samarkand – carrefour de cultures », UNESCO

- « SAMARQAND i. HISTORY AND ARCHEOLOGY », Encyclopædia Iranica

- Columbia-Lippincott Gazeteer (New York: Comubia University Press, 1972 reprint) p. 1657

- Frances Wood, The Silk Road : two thousand years in the heart of Asia, Londres, .

- G.V. Shichkina, « Ancient Samarkand: capital of Soghd », Bulletin of the Asia Institute, vol. 8, , p. 83

- G.V. Shichkina, « Ancient Samarkand: capital of Soghd », Bulletin of the Asia Institute, vol. 8, , p. 86

- Dumper, Stanley, Cities of the Middle East and North Africa : A Historical Encyclopedia, California, , p. 319.

- E. de la Vaissière, Histoire des marchands sogdiens, Paris, 2004

- Susan Whitfield, Life Along the Silk Road, California, University of California Press, , p. 33.

- Silim Quraishi, « A survey of the development of papermaking in Islamic Countries », Bookbinder, 1989 (3), pp. 29–36.

- Dumper, Stanley, Cities of the Middle East and North Africa : A Historical Encyclopedia, California, , p. 320.

- Marie Favereau : La Horde, chap. 5; 2023, Éd. Perrin, (ISBN 978-2262099558)

- (ru) « Климатические таблицы. Данные для Самарканда. », Погода и Климат (consulté le ).

- (en) « Samarkand Climate Normals 1961–1990 », NOAA (consulté le ).

- (ru) Les monuments chrétiens de Samarcande

Voir aussi

Bibliographie

- S. Daniyarov, B Daniyarova et T. Tochtemirova, Ouzbekistan, Paris, Guides peuples du monde, , 478 p. (ISBN 9 782907629 867), p. 111-147

Articles connexes

- Histoire de l'Ouzbékistan

- Chiisme en Ouzbékistan

- Route de la soie

- Sogdiens

- Sciences et techniques islamiques

- Arts d'Islam

- Renaissance timouride

- Personnalités nées à Samarcande

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :