Boukhara

Boukhara (en ouzbek : Бухoрo, Buxoro ; en russe : Бухара ; en turc : Buhara ; en persan : بُخارا) est une ville d'Ouzbékistan, située au centre-sud du pays. Deux fois millénaire, elle est la capitale de la province de Boukhara (Buxoro Viloyati).

| Boukhara | ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Province (viloyat) | Boukhara | |

| Maire | O'tkir Jumayev | |

| Démographie | ||

| Gentilé | boukhariote | |

| Population | 267 000 hab. (2010) | |

| Densité | 1 867 hab./km2 | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 39° 46′ 29″ nord, 64° 25′ 43″ est | |

| Superficie | 14 300 ha = 143 km2 | |

| Divers | ||

| Site(s) touristique(s) | Mosquée Po-i-Kalân | |

| Localisation | ||

| Géolocalisation sur la carte : Ouzbékistan

| ||

Localisation de Boukhara en Ouzbékistan |

Centre historique de Boukhara *

| |

Mosquée Po-i-Kalân | |

| Coordonnées | 39° 46′ 29″ nord, 64° 25′ 43″ est |

|---|---|

| Pays | |

| Type | Culturel |

| Critères | (ii) (iv) (vi) |

| Superficie | 216 ha |

| Numéro d’identification |

602 |

| Zone géographique | Asie et Pacifique ** |

| Année d’inscription | 1993 (17e session) |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

En 1993, 200 hectares de son centre historique furent inscrits comme bien du patrimoine mondial de l'humanité[1]. Ce périmètre fut agrandi en 2016, plusieurs monuments et sites, quoique déjà identifiés en 1993, se trouvant hors des limites définies. La zone tampon est alors portée de 275 à 339 hectares.

Étymologie

Il y a deux hypothèses concernant l'étymologie du mot : selon la première, le mot proviendrait du terme βuxārak en sogdien, puis Buqaraq en vieux turc, qui signifie « lieu fortuné » ; la seconde hypothèse, moins suivie, fait dériver le nom de vihāra en sanskrit qui désigne un monastère bouddhiste[2].

Géographie

Boukhara est située sur le cours inférieur de la rivière Zarafshan, au milieu d'une oasis, à la limite orientale du désert du Kyzylkoum. Elle était reliée par voies caravanières à Merv et aux vallées des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria[3].

Population

La ville compte environ 247 000 habitants en 2016[4].

Les Boukhariotes sont turcophones de langue ouzbèke, comme dans la majorité du pays, mais il existe aussi une minorité de langue tadjike (variante du persan). La communauté juive, dits juifs boukhariotes, autrefois importante, est aujourd'hui presque disparue.

Religion

La majorité de la population est de religion musulmane, sunnite avec quelques chiites. Il existe une minorité orthodoxe russe et quelques centaines de catholiques regroupés dans la paroisse Saint-André.

Histoire

Au cœur de la Route de la soie et du royaume perse, Boukhara et Samarcande, protectorats russes depuis le milieu du XIXe siècle, ont été rattachées à la Russie bolchévique en 1920 et à la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan sous Staline.

L'oasis de Boukhara, active dès l'antiquité, a très tôt attiré la convoitise de ses États voisins : déjà au VIe siècle av. J.-C., les rois de Perse dont, plus tard, Darius, l'avaient envahie ; puis en 329 av. J.-C., après l'invasion de l'Iran par Alexandre le Grand, le territoire de Sogdiane, dont faisait partie Boukhara, devint une possession grecque jusqu'au IIe siècle av. J.-C. Entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et la moitié du IVe siècle, Boukhara fait partie du royaume de Kushan. C'est au début de cette époque que commence à s'établir un commerce avec les pays d'occident et ceux d'orient. Au Ve siècle, Boukhara est intégrée dans l'État des Hephtalites[5].

Boukhara a été occupée en 710 par les troupes arabo-islamiques durant le califat des Omeyyades : le général Qutayba ben Muslim y établit son autorité sur un prince local[3]. L'héritier du trône de Boukhara, Tougchada, se rallie rapidement à l'islam et règne de 710 à 739. La ville, qui devint un grand centre culturel, faisait alors partie de la province du Khorassan, dont le chef-lieu était Merv[5].

À cette époque, la ville occupait une superficie d'environ 30 à 35 hectares et était entourée d'un rempart avec sept portes d'accès. Les rues étaient orientées selon les points cardinaux et s'organisaient comme un échiquier.

Au IXe siècle, la ville devient la capitale de la dynastie persane des Samanides (875-999) et l'aspect de la ville est à nouveau modifié : on observe onze portes d'accès, le « rabad » (faubourg) s'étend autour de la partie intérieure (« chakhristan »), la population augmente de manière significative, les professions déterminent le lieu de résidence, de nombreux mausolées et mosquées sont édifiés (dont le mausolée des Samanides)[5].

Des savants, poètes, écrivains résidaient à Boukhara au Xe siècle : le grand médecin et philosophe Avicenne (Abu Ali Ibn Sînâ), né à proximité à Afshéna (980-1037), le poète Roudaki[5] et le savant encyclopédiste al-Biruni (mathématicien, physicien, astronome, historien, etc.), né près de Khiva (973-1048), qui correspondit avec Avicenne. Boukhara est le berceau d'al-Boukhârî (810-870), un important compilateur de hadîths (recueils de paroles attribuées à Mahomet).

En 999, la ville fut envahie par les Qarakhanides. À cette époque, des monuments, encore visibles aujourd'hui, furent édifiés : le minaret d'Arslan-Khana (minaret de Kalian), la mosquée Magoki-Attari, la mosquée de Namezgokh, le mausolée de Tchachma-Ayoub (la source de Job)[5].

De 1102 à 1238, la ville fut gouvernée par la famille cadi des Ali-Burhan.

Gengis Khan s'empare de la ville en 1220. La ville est intégrée à l'Empire timouride en 1370[6]. La ville perd de son importance politique au profit de Samarcande mais en 1506, la dynastie des Chaybanides s'empare de Boukhara et, dans la seconde moitié du XVIe, Abdullah Khan fit de la ville le centre politique du khanat de Boukhara[5].

Le khanat de Boukhara (1599-1920), qui englobait Samarcande, fut l'un des trois khanats ouzbeks issus de la dislocation du khanat de Djaghataï, avec ceux de Khiva et de Kokand.

À partir de 1599, une nouvelle dynastie commence à régner, les Astrakhanides, bientôt secouée par des querelles internes importantes. Puis, en 1740, le roi de Perse Nader Chah envahit le khanat de Boukhara, nomme comme gouverneur Muhammed-Rakhim-Khan ; ce dernier se proclame émir, fonde une nouvelle dynastie, les Manghit (1753-1920). Cette période est une période de déclin pour Boukhara[5].

Boukhara tombe sous le régime du protectorat russe en 1868, avant de perdre définitivement son indépendance avec la prise de la ville par l'Armée rouge le .

Au cours de son histoire, Boukhara apparaît surtout comme une ville religieuse[7], moins marquée par la vie scientifique que Samarcande.

Boukhara a donné son nom au bougran, une toile forte utilisée dans la doublure de vêtements, orthographiée boquerant par Marco Polo.

Boukhara est également le nom générique donné aux tapis turkmènes, dont le principal centre de négociation est le bazar d'Achgabat. Ces tapis se subdivisent en téké et yomouth, noms des deux principales familles de tribus turkmènes. Leur style très typique se reconnaît facilement car la décoration du champ est constituée par la répétition du même motif décoratif, le goul, emblème de la tribu du tisserand.

Elle est la ville natale de Fayzulla Xoʻjayev (1896-1938), premier dirigeant de la république socialiste soviétique d'Ouzbékistan, exécuté lors des purges staliniennes.

Monuments

Les cent-quarante monuments protégés par l'UNESCO témoignent de la richesse historique et culturelle de cette ville. Les lieux historiques de la ville ont bénéficié d'un vaste plan d'urbanisme et de restauration à partir de 1975, notamment sous la houlette de Iossif Notkine du temps de la RSS d'Ouzbékistan.

La citadelle Ark

La citadelle Ark, dans sa configuration globale actuelle, date du XVIe siècle, sous les Chaybanides, mais la première forteresse sur ce site a été construite au VIIe siècle. Les bâtiments visibles aujourd’hui datent des trois derniers siècles. Elle a servi de résidence aux émirs jusque 1920, date de destitution du dernier émir par les forces russes.

De la citadelle, il ne reste que quelques bâtiments ou installations, principalement les remparts, le portail d’entrée, une mosquée et la salle du trône (ou salle de réception) de l'émir. La salle de réception, à ciel ouvert, rectangulaire, comprend un iwan à piliers en bois sur trois des quatre côtés.

L’entrée de la citadelle se fait à partir d’une grande place (Registan) où avaient lieu les châtiments et exécutions publiques. Le portail est flanqué de deux tours entre lesquelles sont placées une terrasse et une galerie couverte. C’est de cette galerie que l’émir assistait aux exécutions publiques qui avaient lieu sur le Registan.

L'entrée de la citadelle Ark.

L'entrée de la citadelle Ark. Le mur d'enceinte de la citadelle Ark.

Le mur d'enceinte de la citadelle Ark. Statue d'un lion dans l'enceinte de la citadelle Ark.

Statue d'un lion dans l'enceinte de la citadelle Ark. Mihrab de la mosquée de la citadelle Ark.

Mihrab de la mosquée de la citadelle Ark. Portail vu de l'intérieur de la salle de réception de la citadelle Ark.

Portail vu de l'intérieur de la salle de réception de la citadelle Ark. Détail du portail à l'intérieur de la salle de réception de la citadelle Ark.

Détail du portail à l'intérieur de la salle de réception de la citadelle Ark.

La mosquée Bolo Haouz

La mosquée Bolo Haouz, ce qui signifie « près du bassin », (1712) est située sur le Registan, à côté de la citadelle Ark et d’un bassin qui lui a donné son nom. Elle s‘ouvre sur un iwan de 12 mètres de haut, au plafond à caissons finement décoré, soutenu par vingt colonnes de bois peint, avec des chapiteaux à muqarnas. Cette mosquée était utilisée régulièrement par l’émir.

L'iwan de la façade de la mosquée Bolo Haouz.

L'iwan de la façade de la mosquée Bolo Haouz. Vue partielle du porche de la mosquée Bolo Haouz.

Vue partielle du porche de la mosquée Bolo Haouz. Le plafond de l'iwan de la façade de la mosquée Bolo Haouz.

Le plafond de l'iwan de la façade de la mosquée Bolo Haouz. Détail d'un chapiteau de l'iwan de la façade de la mosquée Bolo Haouz avec ses muqarnas.

Détail d'un chapiteau de l'iwan de la façade de la mosquée Bolo Haouz avec ses muqarnas. Le mihrab de la mosquée Bolo Haouz.

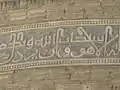

Le mihrab de la mosquée Bolo Haouz. Détail de la paroi de l'iwan où se trouve le mihrab de la mosquée Bolo Haouz. En vert et rouge, le nom de Mahomet est répété en lettres de style Kufique carré.

Détail de la paroi de l'iwan où se trouve le mihrab de la mosquée Bolo Haouz. En vert et rouge, le nom de Mahomet est répété en lettres de style Kufique carré.

La mosquée Magoki-Attari

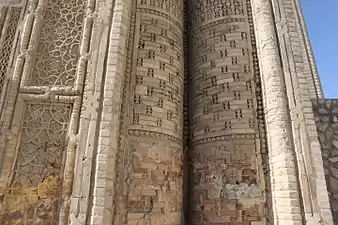

L'ancienne mosquée Magoki-Attari a été construite sur les vestiges d’un temple zoroastrien. C’est la mosquée la plus ancienne de Boukhara. Une première mosquée avait été édifiée à cet endroit mais elle a été détruite par un incendie en 937. La façade Sud de l’actuelle mosquée date du XIIe siècle ; elle est caractéristique des techniques de décoration utilisées à cette époque : brique polie, carreaux en terre cuite sculptés, bandeau épigraphique émaillé, mosaïque. Située en dénivelé, semi-enterrée, cette façade a été mise au jour en 1935 par un archéologue soviétique. Le portail Est avait, lui, été construit au milieu du XVIe siècle pour permettre l'accès. La mosquée, désaffectée au culte, abrite aujourd’hui un musée du tapis.

La mosquée Magoki-Attari (façade sud).

La mosquée Magoki-Attari (façade sud). Bandeau épigraphique (détail) sur l'arc du porche de la mosquée Magoki-Attari (façade sud).

Bandeau épigraphique (détail) sur l'arc du porche de la mosquée Magoki-Attari (façade sud). Détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari.

Détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari. Détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari.

Détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari. Détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari.

Détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari. Autre détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari.

Autre détail du porche de la façade sud de la mosquée Magoki-Attari.

Le complexe Po-i-Kalon

Le complexe Po-i-Kalon (« piédestal du Très-Haut ») est un des hauts-lieux de Boukhara et le principal complexe architectural de la ville. Il comprend la mosquée Kalon (1514), un minaret d’une ancienne mosquée (1127) et la médersa Mir-i-Arab :

Le minaret Kalon

Le minaret Kalon domine la ville à plus de 48 mètres de hauteur. Un minaret se tenait à cet emplacement dès 919. Il fut détruit en 1068. Un minaret en bois le remplaça, bientôt détruit lui aussi quelques années plus tard. L’actuel minaret fut construit en 1127, voulu comme la plus haute tour d’alors. La tour servit à d’autres fonctions que l’appel à la prière : elle était utilisée comme tour de guet, comme repère pour les caravanes. Sous les Manguits, les criminels étaient menés au sommet, placés dans des sacs et poussés dans le vide après lecture de leurs méfaits.

Le minaret comprend une base octogonale puis une succession de dix anneaux de briques vernissées, et, au sommet, une lanterne percée de 16 fenêtres.

Le minaret Kalon vu depuis la mosquée Kalon.

Le minaret Kalon vu depuis la mosquée Kalon.

Détail du minaret Kalon.

Détail du minaret Kalon. Détail du minaret Kalon.

Détail du minaret Kalon. Autre détail du minaret Kalon.

Autre détail du minaret Kalon..JPG.webp) La lanterne du minaret Kalon avec ses 16 fenêtres.

La lanterne du minaret Kalon avec ses 16 fenêtres.

La mosquée Kalon

La mosquée Kalon est l’une des plus anciennes et des plus vastes d’Asie centrale, avec des dimensions imposantes : 180 x 80 m. Sur cet emplacement, la première mosquée fut édifiée en 795, puis agrandie par Ismaïl Samani ; elle subit deux effondrements, fut incendiée en 1608 et détruite par les Mongols en 1219. La structure visible aujourd’hui a été achevée en 1514, le mihrab a été embelli en 1541.

La cour comporte quatre iwans et est entourée d'une galerie de 208 colonnes supportant 288 coupoles. Un grand dôme bleu (Kok Goumbaz) surmonte le mihrab de la mosquée Kalon. L’inscription en coufique, de couleur blanche, qui entoure la coupole, indique « al_baqa ‘liillah » - (« l’immortalité appartient à Dieu »). Le pavillon octogonal qui fait face au mihrab est un ajout tardif.

La cour de la mosquée Kalon.

La cour de la mosquée Kalon. Un des iwans dans la cour de la mosquée Kalon.

Un des iwans dans la cour de la mosquée Kalon. La galerie entourant la cour de la mosquée Kalon.

La galerie entourant la cour de la mosquée Kalon.

Détail de la décoration de la mosquée Kalon.

Détail de la décoration de la mosquée Kalon. Vue extérieure de la mosquée Kalon.

Vue extérieure de la mosquée Kalon.

La médersa Mir-i-Arab

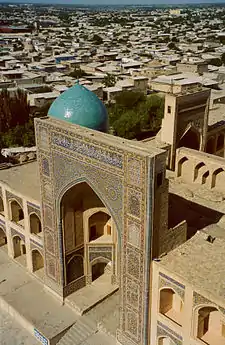

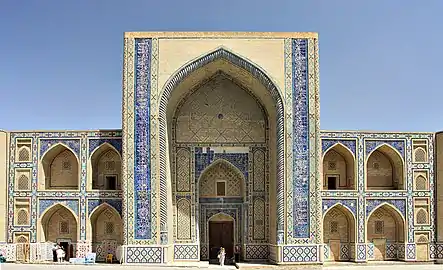

La médersa Mir-i-Arab (1535-1536) va servir de modèle à la plupart des médersas ultérieures de la ville[8]. La cour carrée intérieure est entourée de deux niveaux de cellules (cent onze au total). La médersa Mir-i-Arab (« bien de l'Arabe ») fut la seule, avec celle de Tachkent, à diffuser un enseignement religieux (sous contrôle) à l'époque soviétique. La médersa est aujourd'hui encore en activité[9].

La médersa Mir-i-Arab.

La médersa Mir-i-Arab. Vue générale de la façade de la médersa Mir-i-Arab (avec une tour d'angle à gauche).

Vue générale de la façade de la médersa Mir-i-Arab (avec une tour d'angle à gauche). L'un des deux dômes de la médersa Mir-i-Arab.

L'un des deux dômes de la médersa Mir-i-Arab. Détail de l'un des dômes de la médersa Mir-i-Arab.

Détail de l'un des dômes de la médersa Mir-i-Arab. Détail de la décoration extérieure de la médersa Mir-i-Arab.

Détail de la décoration extérieure de la médersa Mir-i-Arab. Détail du porche de la médersa Mir-i-Arab.

Détail du porche de la médersa Mir-i-Arab.

Le complexe Liab-i-Khaouz

Le complexe Liab-i-Khaouz (« Au bord du bassin ») comprend plusieurs édifices : la madrasa Koukeldash, la médersa Nadir Divan-Begui, le khanqah Nadir Divan-Begui. Près du bassin se trouve également une statue de Nasr Eddin Hodja sur son âne :

Nasr Eddin Hodja sur son âne (à l'arrière plan, la médersa Nadir Divan-Begui).

Nasr Eddin Hodja sur son âne (à l'arrière plan, la médersa Nadir Divan-Begui). Plan de Liab-i-Haouz : 1— Khanqah Divan-Beghi ; 2— Bassin ; 3— Madrasa Koukeldach ; 4— Madrasa Divan-Beghi ; 5— Statue de Nasr Eddin Hodja.

Plan de Liab-i-Haouz : 1— Khanqah Divan-Beghi ; 2— Bassin ; 3— Madrasa Koukeldach ; 4— Madrasa Divan-Beghi ; 5— Statue de Nasr Eddin Hodja. Détail de la statue de Nasr Eddin Hodja.

Détail de la statue de Nasr Eddin Hodja.

La madrasa Koukeldach

La madrasa Koukeldash (1568-1569) est la plus grande médersa de la ville[8]; elle mesure 80 m sur 60 m et comprend 160 cellules sur deux niveaux. Elle fut construite en 1568 par Koulbaba Koukeldach. C'est aujourd'hui un musée consacré à l’écrivain Sadriddin Aini.

Vue extérieure de la madrasa Koukeldach.

Vue extérieure de la madrasa Koukeldach. Vue extérieure de la moitié Est de la madrasa Koukeldach.

Vue extérieure de la moitié Est de la madrasa Koukeldach. Entrée de la madrasa Koukeldach.

Entrée de la madrasa Koukeldach. Cour de la madrasa Koukeldach.

Cour de la madrasa Koukeldach. Vue sur les cellules et un iwan de la cour de la madrasa Koukeldach.

Vue sur les cellules et un iwan de la cour de la madrasa Koukeldach. Détail de la cour de la madrasa Koukeldach.

Détail de la cour de la madrasa Koukeldach.

Médersa Nadir Devonbegui

La médersa Nadir Devonbegui (1622) fut construite par Nadir Devonbegui[10]. Elle était normalement destinée à servir de caravansérail mais elle changea de fonction lorsque l'émir qui l'inaugurait remercia le ministre en le félicitant pour cette « merveilleuse médersa ». Elle fut donc déclarée « médersa ». De ce fait, toutes les caractéristiques des médersas ne se retrouvent pas dans cet édifice. Le portail, orné de mosaïques, présente un tympan où on peut distinguer des oiseaux fabuleux, de type simurgh, et, au centre, un soleil à visage anthropomorphe.

Vue extérieure de la médersa Nadir Divan-Begui.

Vue extérieure de la médersa Nadir Divan-Begui. Détail du portail de la médersa Nadir Divan-Begui.

Détail du portail de la médersa Nadir Divan-Begui. Cour de la médersa Nadir Divan-Begui.

Cour de la médersa Nadir Divan-Begui. Détail de l'extérieur de la médersa Nadir Divan-Begui

Détail de l'extérieur de la médersa Nadir Divan-Begui Spectacle dans la cour de la médersa Nadir Divan-Begui.

Spectacle dans la cour de la médersa Nadir Divan-Begui. Détail de l'extérieur de la médersa Nadir Divan-Begui

Détail de l'extérieur de la médersa Nadir Divan-Begui

Le Khanqah Nadir Divan-Begui

Comme la médersa du même nom, le Khanqah Nadir Divan-Begui (1620) fut également construit par Nadir Divan-Begui. Il comprend une mosquée cruciforme entourée de cellules, ou chambres, sur deux étages.

Vue Sud-Est du khanqah Nadir Divan-Begui.

Vue Sud-Est du khanqah Nadir Divan-Begui. Vue du côté Nord du khanqah Nadir Divan-Begui.

Vue du côté Nord du khanqah Nadir Divan-Begui. Vue du côté Sud du khanqah Nadir Divan-Begui.

Vue du côté Sud du khanqah Nadir Divan-Begui. Portail du khanqah Nadir Divan-Begui.

Portail du khanqah Nadir Divan-Begui. Intérieur du khanqah Nadir Divan-Begui.

Intérieur du khanqah Nadir Divan-Begui. Détail de l'intérieur du khanqah Nadir Divan-Begui.

Détail de l'intérieur du khanqah Nadir Divan-Begui.

Les médersas Koch

Le terme « Koch » signifie « double » ; il est employé en architecture pour désigner deux bâtiments se faisant face. C'est le cas de la médersa Abdullah Khan qui se situe en face de la médersa Madar-i Khan (1566-1567). La construction de ces deux médersas aurait été ordonnée par le khan chaybanide Abdullah[11].

La médersa Madar-i Khan

La médersa Madar-i Khan (1566-1567) est la plus modeste des deux. Elle fut construite au début du règne d'Abdullah, en l'honneur de sa mère (« mudar » en persan)[11].

La médersa Abdullah Khan

La médersa Abdullah Khan a été bâtie vingt trois ans après la médersa Madar-i-Khan avec laquelle elle forme un koch. Son architecture et sa décoration sont beaucoup plus recherchées. La façade principale est caractéristique des médersas de cette époque (et des périodes ultérieures) en Asie centrale. Au centre, le portail comprend une niche d'entrée voutée dans un cadre rectangulaire et un panneau épigraphique est visible au-dessus de son arc. Aux extrémités du portail sont disposées deux petites tours d'angle[8]. Son orientation, avec la mosquée attenante, n'est pas vers la Mecque mais selon les points cardinaux.

En 2021, l'Unesco a décidé d'apporter son soutien à sa restauration[12].

Vue extérieure de la médersa Madar-i Khan.

Vue extérieure de la médersa Madar-i Khan. Détail du portail de la médersa Madar-i Khan.

Détail du portail de la médersa Madar-i Khan. Cour et cellules de la médersa Madar-i Khan.

Cour et cellules de la médersa Madar-i Khan. Cellule de la médersa Madar-i Khan.

Cellule de la médersa Madar-i Khan. Vue extérieure de la médersa Abdullah Khan.

Vue extérieure de la médersa Abdullah Khan. Détail du porche de la médersa Abdullah Khan.

Détail du porche de la médersa Abdullah Khan.

Le Tchor Minor

Le Tchor Minor (« quatre minarets ») fut construit en 1807, donc tardivement par rapport à la majorité des autres édifices. Ses quatre tours (toutes différentes, couvertes chacune d'un dôme de couleur turquoise) lui donnent l'allure d'une chaise renversée. Les tours n'ont jamais rempli la fonction de minaret. Cet édifice marquait l'entrée d'une médersa dont il ne reste que quelques ruines. Cette médersa fut construite par un riche marchand turkmène, Khalif Niyazkoul. L'ensemble fut rénové en 1967 et en 1997.

Le Tchor Minor : vue générale.

Le Tchor Minor : vue générale. Les 4 tours de Tchor Minor.

Les 4 tours de Tchor Minor. Détail d'une des tours de Tchor Minor.

Détail d'une des tours de Tchor Minor. Trois cellules restantes de Tchor Minor.

Trois cellules restantes de Tchor Minor. Côté opposé à la vue principale de Tchor Minor.

Côté opposé à la vue principale de Tchor Minor. Une cellule restante, et les restes de cellules détruites, à Tchor Minor.

Une cellule restante, et les restes de cellules détruites, à Tchor Minor.

Le mausolée des Samanides

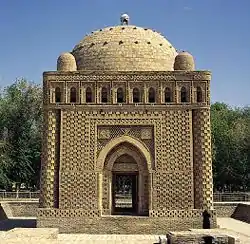

Le mausolée des Samanides (875-999), ou tombeau d'Ismaïl, a été construit au début du Xe siècle. C’est l'édifice le plus ancien de Boukhara et le premier exemple de mausolée-koubba connu[13]. Il a été découvert en 1934 par Chichine, un archéologue soviétique, alors qu'il était enfoui sous terre, préservé ainsi de destructions antérieures. Il a la forme d'un cube surmonté d'une coupole et de quatre autres petites coupoles à chacun des angles. Les quatre faces sont identiques. Une arcade semi-aveugle, formée d'une galerie de dix fenêtres sur chaque côté, permet la transition, à l'intérieur, entre la coupole et la partie carrée : quatre arcades d'angle forment la trompe où s'appuie ensuite le tambour, sur huit côtés, puis sur seize. L'intérieur et l'extérieur sont décorés de motifs de brique.

Le mausolée, par sa forme cubique, rappelle la forme de la kaaba et a donc une forte signification symbolique.

Le mausolée des Samanides à Boukhara.

Le mausolée des Samanides à Boukhara. Vue partielle de la galerie du mausolée des Samanides.

Vue partielle de la galerie du mausolée des Samanides. Détail du revêtement extérieur du mausolée des Samanides.

Détail du revêtement extérieur du mausolée des Samanides. Autre détail du revêtement extérieur du mausolée des Samanides.

Autre détail du revêtement extérieur du mausolée des Samanides. Intérieur du mausolée des Samanides.

Intérieur du mausolée des Samanides. Détail du revêtement intérieur du mausolée des Samanides.

Détail du revêtement intérieur du mausolée des Samanides.

L'autre paire (« koch ») de médersas

D'époques différentes, elles se font face :

La médersa d'Ulugh Beg

La médersa d’Ulugh Beg (1417-1420) est l’une des médersas les plus anciennes d’Asie centrale, avec celles de Samarcande et de Gichduwan, construites également sous Ulugh Beg. La façade présente une caractéristique qui sera reprise ultérieurement au XVIe siècle et XVIIe siècle : de part et d’autre du portail d’entrée, elle s’articule en deux étages de portiques à ogives, chacun de ces portiques renvoyant aux locaux qui se trouvent à l’arrière. Des travaux de restauration et des transformations ont eu lieu au cours des siècles qui ont suivi[8]. Le portail présente des colonnes torsadées caractéristiques du style iranien. La médersa comprend une quarantaine de cellules.

Vue extérieure de la médersa d'Ulugh Beg.

Vue extérieure de la médersa d'Ulugh Beg. Détail du portail de la médersa d'Ulugh Beg.

Détail du portail de la médersa d'Ulugh Beg. Autre détail du portail de la médersa d'Ulugh Beg.

Autre détail du portail de la médersa d'Ulugh Beg. Vue extérieure de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Vue extérieure de la médersa Abdoullaziz-Khan. Portail de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Portail de la médersa Abdoullaziz-Khan. Autre vue extérieure de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Autre vue extérieure de la médersa Abdoullaziz-Khan. Détail du portail de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Détail du portail de la médersa Abdoullaziz-Khan. Autre détail du portail de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Autre détail du portail de la médersa Abdoullaziz-Khan. Cour intérieure, cellules et deux iwans de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Cour intérieure, cellules et deux iwans de la médersa Abdoullaziz-Khan. Un détail des parois de la cour de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Un détail des parois de la cour de la médersa Abdoullaziz-Khan. Mihrab de la mosquée d'hiver de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Mihrab de la mosquée d'hiver de la médersa Abdoullaziz-Khan. Mosquée d'été de la médersa Abdoullaziz-Khan.

Mosquée d'été de la médersa Abdoullaziz-Khan.

La médersa Abdoullaziz-Khan

La médersa Abdoullaziz-Khan (1651-1652) n'a pas été achevée du fait du coup d'État destituant le Khan. La niche polygonale du portail est recouverte de stalactites peintes. L'intérieur des deux mosquées, la mosquée d'hiver et la mosquée d'été, est richement décoré.

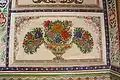

La mosquée Balyand

La mosquée Balyand (« la haute »), la plus ancienne de la ville, date du XVIe siècle. Elle tire son nom des colonnes minces et élancées qui ornent la façade. C'est une mosquée de quartier, donc de dimensions relativement modestes. Elle se présente sous la forme d'un bâtiment cubique, reposant sur un socle de pierre. Le plafond de la salle de prières est en bois, suspendu par des chaînes à la charpente. Le mirhab et son mur adjacent sont décorés de mosaïques polychromes, d'inscriptions coraniques et de motifs végétaux.

La nécropole de Tchar Bakr

La nécropole de Tchar Bakr (1560-1563) est située dans le village de Soumitan, à 5 km de Boukhara. Construit par Abdallah Khan, le site comprend principalement deux bâtiments à coupole, une mosquée et un khanqah, reliés par un corps de bâtiment comprenant des cellules. Un minaret, vraisemblablement plus tardif, se dresse dans la cour formée par les bâtiments. Le site tire son nom de l'imam Sayid Abou Bakr qui fut inhumé à cet endroit à la fin du Xe siècle, comme ses trois frères Fazl, Ahmed et Hamed, tous quatre (« Tchor ») descendants du prophète. Au cours des siècles, la nécropole a accueilli de nombreuses autres sépultures.

La mosquée (à gauche) et le khanqah (à droite) de Tchar Bakr.

La mosquée (à gauche) et le khanqah (à droite) de Tchar Bakr. Le minaret de Tchar Bakr

Le minaret de Tchar Bakr Des tombes à Tchar Bakr (au second plan la mosquée et le khanqah).

Des tombes à Tchar Bakr (au second plan la mosquée et le khanqah). Tombes à Tchar Bakr.

Tombes à Tchar Bakr. Tombes à Tchar Bakr.

Tombes à Tchar Bakr. Détail d'une tombe à Tchar Bakr.

Détail d'une tombe à Tchar Bakr.

Le mausolée de Bahaouddin Naqshbandi

Le site où se trouve le mausolée de Bahaouddin Naqshbandi est considéré comme l'endroit le plus sacré de la ville, en réalité à quelques kilomètres de celle-ci. C'est là que fut enterré l'un des fondateurs les plus vénérés de l'islam soufique, Mohamed Bahaouddin Naqshbandi (1317-1388), fondateur de la Naqshbandiyya. Le cœur du site est composé du Mazar (Mausolée) et d'un khanqah construit la même année que la tombe, en 1544. Le site est visité par de nombreux pèlerins musulmans. Certains pèlerins se livrent à des pratiques rituelles autour d’un arbre pétrifié et couché, en en faisant le tour sept fois et en passant dessous, à des fins de guérison ou de fertilité.

On trouve d'autres tombes sur le site, en particulier celles de descendants de Tamerlan et de personnalités chaybanides.

Entrée du site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi.

Entrée du site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi. Le mausolée de Bahaouddin Naqshbandi.

Le mausolée de Bahaouddin Naqshbandi. Le khanqah du site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi.

Le khanqah du site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi. Détail de cour principale où se trouve la tombe de Bahaouddin Naqshbandi.

Détail de cour principale où se trouve la tombe de Bahaouddin Naqshbandi. Tombes sur le site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi.

Tombes sur le site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi. L'arbre sacré du site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi

L'arbre sacré du site du mausolée de Bahaouddin Naqshbandi

Le mausolée Tchachma Ayyoub

Le mausolée Tchachma Ayyoub (source de Job), date du XIIe siècle, sous le règne Qarakhanide d'Arslan Khan mais fut reconstruit entre 1380 et 1385 par Tamerlan. Ce monument protège la source[14] que le prophète Job (Ayyoub) aurait fait surgir à cet endroit. Le monument est surmonté de trois coupoles alignées et d'une tourelle à coupole conique, inhabituelle en Transoxiane, qui surmonte le puits. Cette coupole conique comprend une deuxième coupole cylindrique à l'intérieur, de telle sorte qu'elle ressemble aux trois autres qui datent du XVIe siècle.

Le monument héberge aujourd'hui un Musée de l'eau.

En 2016, l'UNESCO décide d'élargir le périmètre du bien "centre historique de Boukhara"[15] afin de l'intégrer à celui-ci[1].

Le mausolée Tchachma Ayyoub (vue extérieure).

Le mausolée Tchachma Ayyoub (vue extérieure). Détail de l'extérieur du mausolée Tchachma Ayyoub.

Détail de l'extérieur du mausolée Tchachma Ayyoub. Autre détail de l'extérieur du mausolée Tchachma Ayyoub.

Autre détail de l'extérieur du mausolée Tchachma Ayyoub. Le mausolée Tchachma Ayyoub sur un billet de banque.

Le mausolée Tchachma Ayyoub sur un billet de banque. Perche avec queue de cheval symbolisant l'emplacement d'une personnalité religieuse, réelle ou mythique, dans le mausolée Tchachma Ayyoub.

Perche avec queue de cheval symbolisant l'emplacement d'une personnalité religieuse, réelle ou mythique, dans le mausolée Tchachma Ayyoub. L'un des plafonds du mausolée Tchachma Ayyoub.

L'un des plafonds du mausolée Tchachma Ayyoub.

Les coupoles marchandes et les bazars

C’est au XVIe siècle que furent construits des coupoles marchandes spécialisées, les « Taq », situées au carrefour de plusieurs rues, ou d’autres bâtiments comme les « Tim », plus proches d’un passage commercial couvert classique. Cinq coupoles marchandes (taq) furent construites, seules trois nous sont parvenues.

Le Tak-i Sarrafon, la coupole des changeurs, permettait aux marchands venus de différents pays de changer leur argent. Le dôme principal s’appuie sur quatre arcs massifs.

Le Tak-i-Tilpak Furushon, la coupole des chapeliers, fut d’abord un lieu d’échange de livres puis devint le lieu de commerce des chapeaux, foulards et turbans. La structure de cet ensemble, à six faces, est particulière car il se situe à l’intersection de cinq rues.

Le Tak-i Zargaron, la coupole des bijoutiers, se caractérise par un dôme doté de nervures saillantes prononcées, posé sur un tambour octogonal percé de fenêtres. Des petites coupoles sont également disposées sur le toit, signes extérieurs de la structure interne des différentes pièces de cet ensemble[16].

Le Tim Abdullah Khan, du nom de son fondateur Abdullah Khan II, situé au nord de Tak-i-Tilpak Furushon, a été construit en 1577. Il se présente sous la forme d’un bâtiment carré, avec trois portails donnant sur la rue principale. Il était principalement un lieu de négoce pour les tissus[17].

Intérieur de Tak-i Sarrafon.

Intérieur de Tak-i Sarrafon. Intérieur de Tak-i Sarrafon (détail).

Intérieur de Tak-i Sarrafon (détail). Tak-i-Tilpak Furushon.

Tak-i-Tilpak Furushon. Autre vue de Tak-i-Tilpak Furushon.

Autre vue de Tak-i-Tilpak Furushon. Détail de Tak-i-Tilpak Furushon.

Détail de Tak-i-Tilpak Furushon. Le Tim Abdullah Khan.

Le Tim Abdullah Khan.

Le palais Sitori-i-Mokhi Khossa

Le palais Sitori-i-Mokhi Khossa, ce qui signifie « palais comparable à la lune et aux étoiles », est situé à quelques kilomètres de Boukhara. Il servait de résidence d'été aux émirs de Boukhara au XXe siècle, jusqu'en 1920, date de la prise de Boukhara par les Soviétiques. Commencé par l’émir Akhad Khan à la fin du XIXe siècle, il fut terminé par le dernier émir, Alim Khan, qui connaissait Saint-Pétersbourg pour y avoir séjourné, et qui a contribué à faire de ce palais un mélange, qu’il voulait harmonieux, du style russe et du style d’Asie centrale. Le palais comprend les appartements, les salles de réception, un pavillon pour les invités dit pavillon octogonal et le harem. Le palais abrite aujourd'hui le musée des arts décoratifs de Boukhara.

Palais Sitori-i-Mokhi Khossa: accès à la salle de bal (au centre) et au salon de thé(à gauche, sous véranda)

Palais Sitori-i-Mokhi Khossa: accès à la salle de bal (au centre) et au salon de thé(à gauche, sous véranda) Iwan donnant sur la cour principale du palais Sitori-i-Mokhi Khossa.

Iwan donnant sur la cour principale du palais Sitori-i-Mokhi Khossa. "Salle blanche" du palais Sitori-i-Mokhi Khossa.

"Salle blanche" du palais Sitori-i-Mokhi Khossa. Décoration de la salle d'attente du palais Sitori-i-Mokhi Khossa.

Décoration de la salle d'attente du palais Sitori-i-Mokhi Khossa. Harem du palais Sitori-i-Mokhi Khossa.

Harem du palais Sitori-i-Mokhi Khossa. Le belvédère à côté du harem du palais Sitori-i-Mokhi Khossa.

Le belvédère à côté du harem du palais Sitori-i-Mokhi Khossa.

Environs

- Site archéologique de Varakhcha

- Complexe Bakha ad-Din dans le village de Kasri Orifon.

Transports

Boukhara possède un aéroport (code AITA : BHK). Un nouveau terminal a été construit en 2011. Il relie la ville à Tachkent, Ourguentch, Moscou, Saint-Pétersbourg et Krasnodar.

La ville est située sur le Transcaspien, une ligne de chemin de fer qui la relie à Samarcande et au Turkménistan (Merv, Achgabat et Türkmenbaşy sur la mer Caspienne).

Jumelage

Personnalités nées à Boukhara

- Serge Golon (1903-1972), écrivain et peintre français d'origine russe

- Fayzulla Xoʻjayev (1896-1938), premier dirigeant de la république socialiste soviétique d'Ouzbékistan

- Abdurrauf Fitrat (1886-1938), homme de lettres, homme politique (ministre) et intellectuel ouzbek, exécuté par le NKVD lors de la grande purge d'octobre 1938.

- Mouhammad al-Boukhârî (en arabe : محمد البخاري), connu aussi sous le nom d'imam Boukhari ou d’Al-Boukhari (810 - 870) est un célèbre érudit du Hadith (paroles et actes) du prophète Mohammed.

- Avicenne, ou Ibn Sīnā, né le à Afshéna, près de Boukhara, et mort en à Hamadan (Iran).

Personnalités décédées à Boukhara

- Abu Bakr al-Kalabadhi, soufi vers 995 à Boukhara (et sans doute né dans les environs de Boukhara, à Kalabadh).

- As-Soghdi, juge musulman (cadi) ayant officié dans la ville jusqu'à son décès en 1069.

- Arthur Conolly, officier de renseignement britannique, explorateur et écrivain, exécuté en 1842.

- Charles Stoddart, officier et diplomate britannique, exécuté en 1842.

- Tursunoy Saidazimova, actrice et chanteuse assassinée par son mari en 1928 pour avoir performé sur scène sans voile.

Notes et références

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Centre historique de Boukhara », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le )

- (en) Richard N. Frye, « Bukhara », dans Encyclopædia Iranica, vol. IV/5 : BĀYJU – CARPETS, Eisenbrauns, (lire en ligne), p. 511

- Dominique et Janine Sourdel, Dictionnaire historique de l'islam, Paris, PUF, 1996 (ISBN 978-2-1304-7320-6).

- « Biggest Cities Uzbekistan », sur geonames.org (consulté le ).

- Youri Goldenchtein, Sylvia Melkoyan, Samarcande, Boukhara, Chakhrisiabz, Khiva, Courbevoie, ACR éditions, 1995 (ISBN 2-86770-074-4)

- Ulugh Beg reçut à Boukhara à l'hiver 1420-1421 une ambassade du Tibet, mais aucun détail ne nous est connu de cette rencontre

- C'est en considération de cette importance religieuse qu'Ulugh Beg (1394-1449), le prince timouride et astronome de Samarcande, fit construire une médersa (institut), au fronton de laquelle il fit graver la phrase : « L'étude est un devoir sacré pour chaque musulman et chaque musulmane »

- Markus Hattstein et Peter Dellus (dir.), Arts et civilisations de l'islam, Cologne, éd. Könemann, 2000 (ISBN 3-82902-556-4)

- Hervé Beaumont, préface de Pierre Gentelle, Asie centrale, Le guide des civilisations de la route de la soie, Paris, éd. Marcus, 2008 (ISBN 978-2-71310-228-8)

- Divan-Begui est un titre équivalent à grand vizir ou ministre des finances

- Calum MacLeod, Bradley Mayhew Ouzbékistan. Samarcande, Boukhara, Khiva, Genève, éd. Olizane, juin 2010 (ISBN 978-2-88086-377-7).

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Restoration and conservation of Abdullakhan Madrasa », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le )

- Nicole Gesché-Koning et Greet Van Deuren, Iran, Bruxelles, service culturel et éducatif, musées royaux d'art et d'histoire, , p. 86

- Le terme de "mausolée" ne s'applique pas stricto sensu : il est utilisé ici, traditionnellement, pour commémorer un lieu légendaire et vénéré.

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Centre historique de Boukhara », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le )

- Voir aussi Le Tak-i Zagaron sur le site archnet.org (en anglais).

- Voir aussi Le Tim Abdullah Khan sur le site archnet.org (en anglais).

Bibliographie

- S. Daniyarov, B Daniyarova et T. Tochtemirova, Ouzbekistan, Paris, Guides peuples du monde, , 478 p. (ISBN 9 782907629 867), p. 149-184