Palmyre

Palmyre (en grec ancien : Παλμύρα / Palmúra) ou Tadmor (en palmyrénien : 𐡶𐡣𐡬𐡥𐡴 ; en arabe : تدمر / tadmur) est une ville antique de Syrie, située à proximité d'une oasis du désert de Syrie, à 210 km au nord-est de Damas et dont les ruines sont adjacentes à la ville moderne de Tadmor.

Site de Palmyre *

| ||

Vue générale du site en 2008. | ||

| Coordonnées | 34° 33′ 15″ nord, 38° 16′ 00″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Type | Culturel | |

| Critères | (i) (ii) (iv) | |

| Superficie | 0,36 ha | |

| Numéro d’identification |

23 | |

| Zone géographique | États arabes ** | |

| Année d’inscription | 1980 (4e session) | |

| Classement en péril | 2013 | |

| Géolocalisation sur la carte : Syrie

| ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Il a été classé « en péril » pendant la guerre civile syrienne.

Découverte et exploration

Relations de voyages et relevés épigraphiques

Au début du XVIIe siècle, la Mésopotamie commence à attirer les voyageurs européens, comme Pietro della Valle, qui évitent les environs de Palmyre, alors occupés par des tribus bédouines hostiles[1]. En 1678, une première expédition de 16 marchands anglais accompagnés de 24 serviteurs, organisée notamment par l'orientaliste et aumônier de la Levant Company Robert Huntington, tourne mal. L'émir local craint que les curieux ne révèlent leurs positions aux Turcs et les contraint à partir après le paiement d'une rançon. En 1691, une seconde tentative réussit et le pasteur Wiliam Hallifax témoigne de ces observations dans les Philosophical Transactions en 1695[2]. Au côté des inscriptions grecques, il reproduit des caractères palmyréniens, variante de l'araméen alors indéchiffrable[3]. Palmyre est à l'époque et jusqu'aux premières fouilles d'Herculanum la ville antique la mieux préservée connue[2].

Après un voyage de deux ans en 1751-1752, accompagnés des antiquaires John Bouverie et James Dawkins[4], Robert Wood publie en 1753 The ruins of Palmyra ; otherwise Tedmor in the desert. Cet ouvrage, regroupant des descriptions et des dessins des monuments, connaît un succès notable en Europe. À partir de copies d'inscriptions bilingues plus soignées que celles antérieures, Jean-Jacques Barthélemy déchiffre le palmyrénien et présente le résultat de ses travaux en 1754, devant l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres[2] - [5].

Campagnes de fouilles

L'étude scientifique du site commence véritablement au début du XXe siècle, avec les campagnes allemandes d'Otto Puchstein en 1902, de Theodor Wiegand en 1917 et de Daniel Krencker (en) en 1928. Un bilan de ces recherches est publié en 1933, dans lequel la description des monuments, accompagnée de dessins des coupes architecturales et un compte-rendu des restaurations, fait encore autorité[6] - [7].

En 1929, alors que le territoire est sous mandat français, Henri Seyrig, directeur des Antiquités de Syrie et du Liban, initie et supervise la campagne de dégagement et de restauration du temple de Bêl après en avoir expulsé les habitants[8]. Robert Amy, architecte DPLG, s'acquitte de cette tâche de 1935 à 1945, mais s'intéresse également à la refection des Trois Arcs, ainsi qu'à l'étude de la tour d'Elahbel et de l'hypogée Iarhai[9]. De 1933 à 1935, Daniel Schlumberger dégage des sanctuaires de la Palmyrène et étudie le développement urbain de la ville, écrivant par la suite sur sa fiscalité et ses cultes[10]. En 1965 et 1967, Robert du Mesnil du Buisson dirige deux campagnes, dont l'un des buts est de chercher des vestiges antérieurs à l’époque hellénistique[11]. L'étude du matériel archéologique tiré du sondage du temple de Bêl par cet archéologue révèle une relation privilégiée entre l'oasis de Palmyre et la vallée de l'Oronte au milieu du IIIe millénaire av. J.-C[12]..

De 1959 à 1966, Kazimierz Michalowski débute les premières campagnes polonaises et découvre des erreurs dans les plans urbains précédemment élaborés. Donnant lieu à cinq volumes[13], les recherches portent notamment sur le temple des Enseignes, principia du camp romain, et ses abords[14]. Anna Sadurska lui succède en 1970, puis Michał Gawlikowski à partir de 1973, dirigeant les fouilles pendant près de 40 ans[15]. En mai 2005, c’est une équipe polonaise qui fouillait le temple de Lat, où elle a mis au jour une statue de pierre très finement détaillée de Nikè (déesse ailée de la Victoire).

Histoire

L'origine de Palmyre

L’histoire de Palmyre à l’âge du bronze est mal connue : la ville se développe sur un tell qui fut au Ier siècle av. J.-C. recouvert par la terrasse du sanctuaire de Bēl[16]. La ville est mentionnée dans les archives de Mari (XVIIIe siècle av. J.-C.)[17].

Quand les Séleucides prennent le contrôle de la Syrie en 323 av. J.-C., la ville devient indépendante. Mais de la fin du IVe siècle av. J.-C. jusqu'en 41 av. J.-C., la situation de la ville ne nous est pas connue.

Palmyre était un point de passage sur une des deux routes (ou pistes) antiques conçues pour faciliter la traversée du désert, menant de Sippar (ou Abu Habbeh (en)) à Qatna (en Syrie). Cette route se divisait en plusieurs sous-branches pour finalement aboutir aux ports Phéniciens, à Damas, en Palestine, et également en Égypte[18].

Le ou les auteurs du deuxième livre des Chroniques, dans la Bible, attribuent la construction de Palmyre au roi Salomon : « Il bâtit Thadmor dans le désert[19] ». Il s'agit vraisemblablement d'une confusion, volontaire ou non, avec Tamar, au sud du royaume de Juda et mentionnée dans le livre des Rois[20].

Palmyre gréco-romaine

La ville faisait partie d’un réseau marchand reliant la Syrie à la Mésopotamie et à la côte méditerranéenne. Le nom de Palmyre est mentionné pour la première fois dans les sources gréco-romaines en 41 av. J.-C., quand Marc Antoine lança ses troupes contre elle, pour leur procurer du butin. En 41 av. J.-C., en effet, les Romains tentèrent de piller Palmyre, mais échouèrent, les habitants de la ville s’étant réfugiés avec leurs biens de l’autre côté de l’Euphrate. On en déduit que les Palmyréniens de cette époque étaient encore pour l’essentiel des nomades, vivant de l’élevage et du commerce caravanier.

Intégrée à l’Empire romain sous Tibère, en l'an 19, dans le cadre de la province romaine de Syrie, Palmyre entretint d'étroites relations avec la principauté des Sampsigéramides qui s'étendait autour d’Aréthuse et d’Émèse, cette dernière constituant le débouché naturel vers la mer pour le commerce de Palmyre. Dans une inscription provenant du temple de Bel à Palmyre, Sampsigéramos II est d'ailleurs désigné comme « roi suprême »[21]. Selon Pline l'Ancien, le territoire de Palmyre confinait à celui d'Émèse (aussi appelé « l'Émésène »[22])[23][alpha 1]. Palmyre atteignit ensuite son apogée sous Hadrien, qui la visita en 129. À cette occasion, elle prit le titre d’Hadriana Palmyra, épithète qui traduit habituellement une aide matérielle puissante de l'empereur, sans qu'il faille y voir l'octroi juridique d'un statut de cité libre[27]. C’était une ville splendide, qui se développa jusque sous les Sévères. En 212, l’empereur Caracalla promut Palmyre et sa voisine Émèse au statut de colonie romaine[28]. L’armée romaine y entretenait une garnison de soldats auxiliaires dans un camp au nord de la ville.

Au cours de la crise du IIIe siècle, Palmyre échappa aux invasions perses qui ravagèrent la Syrie en 252 et 260. Après 260, ce fut un notable de Palmyre, Odénat, qui fut chargé par l’empereur Gallien de coordonner la défense de l’Orient. Quand sa veuve Zénobie tenta de prendre le pouvoir comme impératrice avec son fils Wahballat, Palmyre se retrouva impliquée un peu malgré elle dans une guerre civile romaine. En 272, vaincue par Aurélien à Antioche, puis à Émèse, Zénobie se replie avec ses troupes sur Palmyre, où Aurélien vient la poursuivre. Dans un premier temps, les notables de Palmyre se rallient à Aurélien et chassent Zénobie, qui est arrêtée. Aurélien laissa à Palmyre une petite garnison et rentra en Italie. À ce moment éclate dans la cité une révolte qui tente de remettre le pouvoir à Antiochos, père de Zénobie. Aurélien revient sur ses pas, mate la révolte, mais ne semble pas avoir exercé de représailles sur la ville. Le sanctuaire d'Hélios fut cependant pillé[29] ; l’empereur réquisitionna tout le quartier ouest de la ville pour y installer à demeure la Legio I Illyricorum[30].

Au IVe siècle et par la suite, Palmyre n'est plus la prospère cité caravanière d’autrefois. C’est une ville de garnison, occupée par la Ire Légion illyrienne, étape d’une route militaire reliant la région de Damas à l’Euphrate, la Strata Diocletiana. La partie monumentale de la ville fut protégée par un rempart qui laissait au dehors tout le quartier sud (entre le wadi et la source Efqa), quartier peut-être abandonné à cette date[30]. Sous Constantin Ier, les forts de la Strata Diocletiana sont pour la plupart abandonnés, mais Palmyre demeure jusqu’au VIe siècle une ville romaine occupée par l’armée, tandis que la steppe tout autour est occupée par des communautés de moines monophysites et contrôlée par les tribus arabes Ghassanides chrétiennes et alliées de l’Empire. Des églises furent construites, tandis que d’anciens temples païens comme la cella de Baalshamin ou encore celle du temple de Bêl furent convertis en églises et décorés de peintures murales.

Sous Justinien au VIe siècle, l’enceinte fut renforcée de tours, et les adductions d’eau furent restaurées. La ville qui, selon Procope de Césarée, « était devenue depuis longtemps un désert », reçut une nouvelle garnison qui constituait le poste avancé de la Syrie contre les invasions des Perses.

L'urbanisme de Palmyre gréco-romaine

Au temps de son apogée au début du IIIe siècle, la ville de Palmyre était beaucoup plus étendue que l’actuel site archéologique, pourtant très vaste. La plupart des maisons étaient faites de briques crues, qui n’ont guère laissé de vestiges visibles[30].

Les vestiges de la Palmyre hellénistique ont été identifiés au sud du wādi. La ville se développa d’abord à l’emplacement du sanctuaire de Bel puis, quand le grand parvis fut construit au Ier siècle, elle s’étendit entre le sanctuaire de Bel et la source Efqa au sud-ouest (là où aujourd’hui il n’y a plus que les jardins de l’oasis)[31]. Autour de la ville vinrent se fixer des familles arabes d’origine nomade, chacune autour de son sanctuaire tribal, comme celui de Baalshamin ou, tout à l’ouest sur la route d’Émèse, celui d’Al-lat[32] - [33]. Au cours du IIe siècle, ces banlieues furent intégrées au tissu urbain avec la construction du quartier monumental structuré autour de la grande colonnade[34].

Pendant cette période prospère, Palmyre était une ville ouverte, dépourvue de remparts. Il existait un mur (traditionnellement appelé « mur de la douane ») entourant un très vaste secteur tout autour de la ville, mais ce mur de pierres ou de briques crues selon les secteurs n’avait aucune fonction militaire ou de prestige : c’était une simple limite administrative, un péage municipal pour le paiement des taxes fixées par le texte intitulé « Tarif de Palmyre », promulgué le sous l’empereur Hadrien[35] - [34]. À la fin du IIIe siècle, un rempart défensif fut construit à la hâte en réemployant des pierres prélevées sur des monuments funéraires, et ne protégeant que le quartier monumental, tandis que le reste de la ville était sans doute abandonné[34].

La société palmyrénienne

Écrites en grec et en palmyrénien, les très nombreuses inscriptions retrouvées sur place permettent de connaître l’organisation de la cité à l’époque romaine[36]. Palmyre adopta les institutions grecques : elle était gouvernée par une boulè, assemblée des principaux propriétaires terriens, et un démos (peuple) constitué des citoyens. Les responsabilités particulières étaient confiées à des magistrats pris dans la boulè, tels que les archontes, renommés stratèges lors l'accession au statut de colonie romaine[37], ou les agoranomes. Un curateur ou logistès, sorte de contrôleur des finances, était chargé d'apurer les comptes civiques, dès avant la création de la colonie de Palmyre.

Ces institutions étaient demeurées en place jusqu’au IVe siècle, y compris, semble-t-il, pendant la crise du IIIe siècle, quand Odénat fut salué du titre de resh (en grec « exarque ») de Palmyre : il dut s’agir d’un commandement militaire. Quant au titre de « Roi des rois » porté plus tard par ce même Odénat, et repris par sa veuve Zénobie et son fils Wahballat, il était purement honorifique en référence aux victoires d'Odénat sur les Perses[38] et n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement de la cité, puisque les inscriptions montrent qu’à cette époque, c’est toujours la boulè et le démos qui font les lois[39].

À côté de ces institutions civiles, les élites de la cité étaient organisées en collèges de prêtres pour le culte rendu aux principaux dieux. Le plus prestigieux de ces collèges était celui des prêtres de Bel, présidé par le symposiarque (« chef du banquet »).

Les commerçants et les artisans de Palmyre étaient organisés eux aussi en corporations : on connaît celles des corroyeurs, des orfèvres, des tanneurs, des fabricants de radeaux d’outres (radeaux « pneumatiques » nommés keleks utilisés jusqu’au IXe siècle pour transporter des marchandises qui descendaient l’Euphrate ou le Tigre)[40]. Palmyre a aussi développé une activité florissante de tissage de soie, laine, coton et lin.

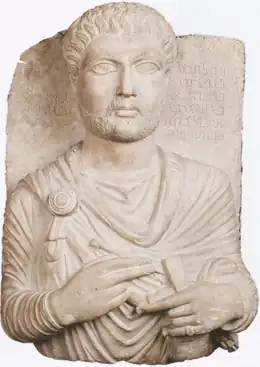

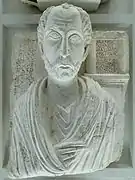

Buste funéraire d’Aqmat, fille d’Hagagu, descendant de Zebida, descendant de Ma’an, fin du IIe siècle, British Museum.

Buste funéraire d’Aqmat, fille d’Hagagu, descendant de Zebida, descendant de Ma’an, fin du IIe siècle, British Museum. Stèle d'Atenatan Gurai (mort en 133). Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague.

Stèle d'Atenatan Gurai (mort en 133). Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague. Stèle de la « Beauté de Palmyre » (morte vers 200). Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague.

Stèle de la « Beauté de Palmyre » (morte vers 200). Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague.![Dalle funéraire portant une inscription : « [au mois de] Nisan, l’an [3]08. Ceci est la tombe de Zabdibôl, fils de (...) ’Ataraùri des Benê Komrê, qu’il a faite pour lui et ses enfants. » Calcaire, an 4 av. J.-C. Musée du Louvre. Provenance : Palmyre.](https://img.franco.wiki/i/Inscription_Palmyra_Louvre_AO2205.jpg.webp) Dalle funéraire portant une inscription : « [au mois de] Nisan, l’an [3]08. Ceci est la tombe de Zabdibôl, fils de (...) ’Ataraùri des Benê Komrê, qu’il a faite pour lui et ses enfants. » Calcaire, an 4 av. J.-C. Musée du Louvre. Provenance : Palmyre.

Dalle funéraire portant une inscription : « [au mois de] Nisan, l’an [3]08. Ceci est la tombe de Zabdibôl, fils de (...) ’Ataraùri des Benê Komrê, qu’il a faite pour lui et ses enfants. » Calcaire, an 4 av. J.-C. Musée du Louvre. Provenance : Palmyre. Inscription palmyrénienne. Musée du Louvre.

Inscription palmyrénienne. Musée du Louvre. Stèle d'Hairan "le bénéficiaire", Musée de l'Ermitage, Saint Petersbourg

Stèle d'Hairan "le bénéficiaire", Musée de l'Ermitage, Saint Petersbourg

Le commerce caravanier

Palmyre fut du Ier siècle au IIIe siècle la plus grande puissance commerciale du Proche-Orient, prenant le relais de Pétra, la cité caravanière des Nabatéens. Palmyre exploitait une route caravanière qui, passant par des caravansérails dans la steppe, gagnait les bords de l’Euphrate et les longeait jusqu’à la région de Babylone. De là, ces caravanes gagnaient le royaume de Mésène à l’embouchure du Tigre et de l’Euphrate. Des navires partaient de là pour gagner l’Inde ou d’autres ports de l’Océan Indien. Au début des années 2000, une équipe de spéléologues belges a retrouvé une tablette votive laissée par un Palmyrénien nommé Abgar, en 258, sur une grotte de l’île de Socotra, au large de la Somalie et possession du Hadramawt. Un autre exemple de la présence palmyrène dans ce royaume sudarabique est l'inscription d'ambassadeurs de Palmyre lors de l’intronisation du roi dans les années 210[41].

Les caravanes de Palmyre étaient des entreprises saisonnières et annuelles. Les différents marchands s'associaient pour grouper leurs expéditions, sous la responsabilité d'un « synodiarque » ou « chef de caravane », puissant commerçant qui prenait en charge une partie des frais. Si des caravansérails ont été identifiés par les archéologues aux sorties de la ville, c’est au cœur du quartier monumental que se trouvait le centre commercial, une place entourée de boutiques et nommée « agora » de Palmyre.

Des communautés de commerçants palmyréniens expatriés étaient installées à demeure dans les différentes étapes de ce réseau commercial. On connaît, grâce aux inscriptions, l’existence de cette diaspora à Séleucie du Tigre (au sud de l’actuelle Bagdad) au Ier siècle, puis à Ctésiphon (capitale des Parthes, face à Séleucie), à Vologésias, cité commerciale fondée par les Parthes sans doute non loin du site de Babylone, et surtout à Spasinou Charax (ou Charax de Mésène), capitale du royaume de Mésène. Là, la communauté palmyrénienne était si implantée et si influente que des Palmyréniens pouvaient y occuper des fonctions officielles auprès du roi. D’autres Palmyréniens étaient implantés en Égypte sur les bords de la mer Rouge. Enfin, il existait une communauté palmyrénienne à Rome même, installée au IIe siècle dans le quartier du Trastevere.

Ce trafic caravanier s'est poursuivi jusqu’aux années 260, y compris quand la Mésène et la Mésopotamie étaient sous la domination des Perses Sassanides. C’est après l’assassinat d’Odénat en 267-268, et la tentative de prise du pouvoir par Zénobie que les caravanes cessent d’être attestées. Beaucoup plus tard au VIe siècle, c’est la ville de la Mecque dans le Hedjaz qui prend la succession de Palmyre comme plaque tournante du commerce caravanier.

Les marchandises exotiques dont Palmyre faisait ainsi commerce du Ier au IIIe siècle sont mal connues dans le détail. Il est certain qu’il s’agissait pour l’essentiel de marchandises précieuses, représentant une grande valeur sous un faible volume, comme les tissus de luxe (notamment la soie), les perles, les pierres précieuses, les épices. Les Palmyréniens eux-mêmes, du moins les plus riches, étaient grands amateurs de ces produits. Les reliefs représentant les riches Palmyréniens en costume parthe montrent que ces costumes étaient couverts de rangées de perles, qui ne viennent guère à cette époque que de l’Inde ou de l’île de Ceylan. D’autre part, on a retrouvé dans les tombes de Palmyre des fragments de soieries chinoises du Hunan parfois brodées de dragons, et du cachemire d'Afghanistan[42].

Les guerriers de Palmyre

Pour protéger ces caravanes, les Palmyréniens se faisaient aussi soldats. Le territoire de Palmyre, au nord de la ville, possédait au IIe siècle de véritables haras dans la steppe où l’on élevait des chevaux, à des fins qui ne pouvaient être que militaires. La ville elle-même avait une garnison de l’armée régulière romaine, mais les bédouins ou les paysans du territoire de la cité formaient des guerriers montés sur des chevaux ou des chameaux et combattant à la lance ou à l’arc.

Ces guerriers Palmyréen furent enrôlés dans l’armée romaine, surtout à l’époque des Sévères. Certains furent incorporés à l’armée régulière, comme la XXe cohorte des Palmyréniens, unité de cavalerie qui formait la garnison de Doura Europos, au bord de l’Euphrate, sous Sévère Alexandre. D’autres, servant comme numeri, troupes informelles commandées par des officiers romains, mais gardant leur équipement traditionnel, furent basés sur les bords du Danube ou encore, pour des méharistes, dans la province de Numidie (en Algérie actuelle). Il n’est pas douteux que cette cavalerie palmyrénienne ait constitué une grande partie des forces militaires d'Odénat ( - ), puis de la reine Zénobie[43] - [44] - [45] - [46] - [47].

Les dieux de Palmyre

Selon Jean Starcky, les Palmyréniens de l’époque hellénistique adoraient une divinité suprême nommée Bôl (« le Seigneur » en araméen ). Très tôt, sous l’influence de Babylone, ce dieu suprême fut désigné comme Bel, forme babylonienne. D’autres dieux lui étaient associés comme Aglibôl (dont le nom conserve la forme ancienne) et Malakbêl, littéralement « l’Ange (malak) du Seigneur (Bel) ». Ce sont là, semble-t-il, les dieux historiques de Palmyre.

Avec l’arrivée d’autres Syriens ou de nomades arabes de plus en plus nombreux, d’autres dieux vinrent ajouter leurs sanctuaires à celui de Bel, voire s’y assimilèrent. C’est ainsi qu’on éleva un temple au dieu solaire syrien Baalshamin (littéralement « le Seigneur (Baal) des Cieux (shamin) »), qui fut assimilé à Bel.

D’autres Arabes édifièrent à l’ouest de la ville un sanctuaire à la déesse arabe Al-lat, assimilée par les Grecs à Athéna. Dans ce temple, fouillé par les archéologues polonais, ont été retrouvées deux statues d’Al-lat : la première, du Ier siècle, représente la déesse comme un lion protégeant une gazelle (voir Lion de Palmyre) ; la seconde, plus récente, est tout simplement une statue en marbre d’Athéna, dans le style de Phidias, importée de Grèce.

Au sud du sanctuaire de Bel se trouvait le sanctuaire de Nébo, un dieu d’origine babylonienne, assimilé par les Grecs à Apollon.

D’autres dieux étaient attestés à Palmyre : Arsou et Azizou, dieux chameliers protecteurs des caravanes, ainsi que le dieu Hammon, d’origine sans doute égyptienne.

Le culte le plus important était rendu à Bel, le dieu protecteur de la cité. C’est à lui que fut dédié l’immense temple de Bêl, entouré de portiques, orné de dizaines de statues de bienfaiteurs ayant contribué à le construire. Ce sanctuaire, à peu près contemporain du Temple de Jérusalem bâti par Hérode Ier le Grand, lui était très comparable, tant pour les dimensions que pour la disposition générale et le style architectural. Sur l’immense parvis ouvert sur la ville par des propylées entourés de deux tours se trouvaient un bassin, un autel monumental pour les sacrifices, une salle des banquets où se réunissaient les prêtres de Bel, et surtout la cella monumentale, à laquelle sans doute seuls les prêtres pouvaient accéder. À l’intérieur, deux niches surélevées (l’équivalent du Saint des Saints) contenaient les statues divines. Concession à l’Empire romain, on y plaça au Ier siècle aussi la statue de Germanicus et de Tibère.

Le dieu était peut-être aussi présent sous la forme d’un bétyle. Une niche, creusée dans le mur extérieur de la cella, abritait sans doute une pierre sacrée à laquelle les pèlerins pouvaient ainsi accéder, comme celle de la Kaaba de la Mecque. Un bas-relief représente la procession de la pierre sacrée (ou est-ce autre chose ?), placée sur un chameau dans une qubba fermée par des tentures, et au passage de laquelle les femmes voilent complètement leur visage de manière rituelle.

La triade palmyrénienne : de gauche à droite, le dieu de la Lune Aglibôl, le « Seigneur des Cieux » Baalshamin, et « l’Ange du Seigneur » Malakbêl

La triade palmyrénienne : de gauche à droite, le dieu de la Lune Aglibôl, le « Seigneur des Cieux » Baalshamin, et « l’Ange du Seigneur » Malakbêl La procession du Bétyle sur un chameau.

La procession du Bétyle sur un chameau.

Le christianisme à Palmyre

Comme dans tout l'Empire, Palmyre n'échappa pas à la diffusion du christianisme y compris dans la péninsule arabe elle-même : Najran, le royaume d'Himyar au Yémen jusqu'à la côte orientale de la péninsule sur le Golfe Persique (les sites chrétiens de Al Qusur, Al Kharg, Akkaz, Jubayl, Al Hinnah, Sir Bani Yas, etc.). À partir du premier siècle, il se diffuse vers l'est, en Mésopotamie, selon la tradition chrétienne avec la conversion du roi d'Edesse, Abgar, puis vers le sud en Irak (Al Anbar, Al Hira) sous juridiction de l'Empire perse sassanide. Par la construction de nombreux monastères tout le long de l'Euphrate, jusqu'à Mossul, l'Église d'Orient s'implante durablement. La Mésopotamie deviendra le centre du christianisme nestorien au Ve siècle par l'établissement du catholicos de Ctésiphon. Signe de l'implantation du christianisme en Transjordanie et en Syrie, l'évêque de Palmyre est compté dans la liste de ceux qui participent au concile de Nicée (325).

La ville islamique

.jpg.webp)

Palmyre fut prise au VIIe siècle par les Musulmans, quand elle ouvrit ses portes en 634 à Khalid ibn al-Walid. Sous les califes omeyyades, la ville évolue. La construction de boutiques au beau milieu de la grande colonnade transforme cette artère principale en souk, comme dans les autres villes de Syrie. Les califes firent construire dans la steppe aux environs de Palmyre des domaines luxueux, comme Bkhara au sud-est (ancien fort romain transformé en château omeyyade), ou le magnifique palais de Hisham à Qasr el Heyr el Gharbi, à l’ouest de la ville. Palmyre elle-même eut à souffrir des guerres civiles qui aboutirent à la fin des Omeyyades.

Au temps des Croisades, Palmyre dépend des émirs seldjoukides de Damas, puis passe au pouvoir de l’atabeg bouride Tughtekin, puis de Mohammed fils de Shirkuh, en tant qu’émir de Homs dépendant de Saladin. C'est quand Palmyre dépendait des Bourides de Damas qu’en 1132 le chambellan Nasir ad-Din transforme le sanctuaire de Bel en forteresse. La cella du temple est transformée en mosquée. Au XIIIe siècle, la ville passe sous le contrôle du sultan mamelouk Baybars (le texte d’un décret de Baybars relatif aux droits de pâturage des habitants de Tadmor a été retrouvé gravé sur le mur est de la cella de Bel).

La ville fut pillée par Tamerlan en 1401, mais semble s’en être relevée. Au XVe siècle, Ibn Fadlallah al-Omari décrivit Tadmor en vantant ses « vastes jardins, la prospérité de son commerce et ses curieux monuments ». Au XVIe siècle, Fakhr ed-Din al Maany fait construire un château fort, le Qalat Ibn Maan, sur la montagne qui domine la ville à l’ouest. À l’époque ottomane, Palmyre décline. Au XVIIe siècle, la ville semblait avoir retrouvé ses dimensions de l’âge du fer : ce n’est plus qu’un village enfermé dans l’enceinte fortifiée de l’ancien sanctuaire de Bel. Tout le reste a été abandonné.

Développement moderne

Au XIXe siècle, les Ottomans y installent une petite garnison, tandis que les archéologues venus d’Europe et des États-Unis commencent l’étude systématique des ruines et des inscriptions.

Après la Première Guerre mondiale, la Syrie est occupée par les Français dans le cadre d’un mandat de la Société des Nations. L’armée française implante à Palmyre une unité de méharistes et construit un terrain d’aviation pour le contrôle aérien de la steppe. Les fouilles archéologiques sont organisées sur une grande échelle : le village qui occupait le sanctuaire de Bel est détruit et la population relogée dans une ville moderne construite au nord du site archéologique, tandis que le temple antique est restauré. Le nom de Robert du Mesnil du Buisson, directeur de plusieurs missions archéologiques en Syrie et en Égypte entre 1919 et 1939, reste d'ailleurs « attaché à une importante mission archéologique française à Palmyre dont il eut la charge[48] ». Lors de la Seconde Guerre mondiale, Palmyre est prise par les Britanniques le , après une bataille de treize jours contre les troupes françaises du régime de Vichy[49].

Depuis l’indépendance de la Syrie en 1946, la ville moderne de Tadmor s’est considérablement développée. Le terrain d’aviation est devenu une base militaire, mais le projet d'en faire un aéroport civil pour développer le tourisme n’a jamais été mené à bien. Sa prison, utilisée par le régime jusqu'en 2015 pour y enfermer des opposants nationaux et étrangers, est réputée comme l'une des plus inhumaines au monde, en raison des conditions de détention, des actes de torture ou des exécutions sommaires de prisonniers[50].

Le déminage du site, à partir de 2017, a été mené à bien avec le concours de l'armée russe et du Centre international de déminage humanitaire[51].

Comme dans l’Antiquité, la ville vit de l’agriculture dans l’oasis, de l’élevage bédouin dans la steppe, tandis que les profits autrefois tirés du grand commerce sont remplacés par les revenus non négligeables du tourisme.

- Palmyre à l'époque contemporaine

Occupation par l'armée britannique pendant la campagne de Syrie (1941).

Occupation par l'armée britannique pendant la campagne de Syrie (1941). Enfant bédouin endormi sur un chapiteau de colonne antique.

Enfant bédouin endormi sur un chapiteau de colonne antique. Fauconnier bédouin en 1998.

Fauconnier bédouin en 1998. La ville moderne de Tadmor en 2010.

La ville moderne de Tadmor en 2010.

Terreur djihadiste et destructions archéologiques

.jpg.webp)

En mai 2015, Palmyre est le théâtre d'une bataille entre le régime syrien et les djihadistes de l'État islamique. Des combats ont lieu à seulement un kilomètre des ruines, avant que l'armée n'évacue la ville. La progression de l'État islamique, qui a déjà produit des destructions volontaires de ruines en Irak, notamment à Nimroud et Hatra fait alors craindre le pire pour le site de Palmyre[52] - [53] - [54]. Le 21 mai 2015, l'État islamique contrôle la totalité de la cité antique de Palmyre.

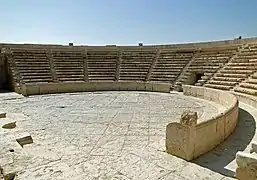

Irina Bokova, directrice-générale de l'UNESCO, appelle les parties en présence en Syrie à « protéger Palmyre et à tout mettre en œuvre pour empêcher sa destruction »[55]. Finalement, l'État islamique opte pour un autre registre dans la provocation vis-à-vis de l’Occident puisque le théâtre antique de la ville sert dans la mise en scène de l'exécution de vingt « prisonniers »[56]. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 280 personnes sont exécutées à Palmyre en dix mois[57]. Le 29 mai 2015, Abou Leith al-Saoudi, chef des forces de l'État islamique à Palmyre déclare sur une radio syrienne que les statues seront détruites par les djihadistes, mais que la ville antique sera préservée[58] - [59].

Le 10 juin 2015, les hommes de l'État islamique détruisent plusieurs tombes d'habitants de la ville de Tadmor. Dix jours plus tard, deux mausolées sont détruits par les djihadistes ; celui de Mohammad Ben Ali, à quatre kilomètres au nord de Palmyre, et un mausolée de Chkaf, celui de Nizar Abou Bahaeddine, vieux de 500 ans et situé dans une oasis, près du site antique[60]. Le 21 juin 2015, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) annonce que les djihadistes de l'État Islamique ont miné le site[61]. Fin juin 2015, les djihadistes détruisent la statue du Lion d'Athéna, pièce unique de trois mètres de haut qui avait été découverte en 1977 par une mission archéologique polonaise[62]. Le 18 août 2015, l'ancien directeur des Antiquités de Palmyre, Khaled al-Asaad, expert de renommée mondiale du monde antique, est décapité par les hommes de Daech[63]. La destruction de vestiges imposants démarre fin août 2015 avec le temple de Baalshamin[64], celui de Bêl[65], puis sept tours funéraires, dont trois qui étaient particulièrement bien conservées[66]. L'Arc triomphal[67] et un certain nombre de colonnes[68], vestiges pourtant non reliés au culte, sont détruits en octobre 2015.

Le château Qalat ibn Maan est également endommagé entre le 21 et le 24 septembre 2015 par des bombardements du régime syrien[69].

- Aperçu des vestiges avant leur destruction

Le Lion d'Athéna en 2010.

Le Lion d'Athéna en 2010. Le temple de Baalshamin en 2010.

Le temple de Baalshamin en 2010. Le temple de Bêl en 2010.

Le temple de Bêl en 2010. Tours funéraires de Palmyre.

Tours funéraires de Palmyre. L'arc triomphal en 2010.

L'arc triomphal en 2010.

Reprises successives

Le , les forces syriennes, iraniennes, russes et les milices chiites lancent une offensive pour reprendre Tadmor et Palmyre[70]. Le 25 mars, les loyalistes reprennent le château[71] - [72]. Le 27 mars, la ville est entièrement reprise[73]. Selon le directeur des antiquités et musées de Syrie (DGAM (en)) Maamoun Abdelkarim[74], 80 % des sites archéologiques auraient été épargnés par les djihadistes[75]. Le musée de Palmyre, quant à lui, a été entièrement saccagé par les djihadistes avant leur départ, comme le révèle Annie Sartre-Fauriat, expert de l'UNESCO pour le patrimoine syrien[76]. Selon Michel Al-Maqdissi, ancien responsable des fouilles et des études archéologiques de Syrie de 2000 à 2012, la reconstruction du Lion d'Athéna et de l'arc triomphal ne poserait pas de problème, puisque tous les éléments les constituant sont restés presque intactes, prêts à être remontés. Pour les temples de Baalshamin et de Bêl, l'archéologue est plus prudent : les pierres ayant totalement explosé, il considère leur reconstruction comme impossible[77].

Le 5 mai 2016, un concert intitulé « Prière pour Palmyre, la musique redonne vie aux murs antiques » est donné pour célébrer la libération de la cité antique. L'orchestre du Mariinsky dirigé par Valeri Guerguiev joue du Bach (chaconne, 2e partita), du Prokofiev et du Chtchedrine, avec la participation du violoncelliste Roldouguine. L'assistance est de quatre cents personnes, composée d'une délégation de l'UNESCO, de soldats syriens, irakiens et russes, de dignitaires locaux et des habitants des environs. Il est retransmis en direct à la télévision syrienne et à la télévision russe[78].

Le 1er juin 2016, l'archéologue Hermann Parzinger, président de la Fondation des biens culturels prussiens, la plus grande Fondation culturelle allemande, affirme que des fouilles illégales et des pillages sont commis à Palmyre par des soldats syriens après leur service[79].

Mais en décembre 2016, l'État islamique mène une nouvelle offensive. Malgré les bombardements de l’aviation russe, l'EI reprend la ville le 11 décembre, après trois jours de combats[80]. En janvier 2017, l'État islamique détruit le tétrapyle et endommage la façade du théâtre romain[81].

Le site est repris par les loyalistes début mars 2017[82].

Vu comme symbole de la résilience et de la diversité de la culture syrienne, le Tétrapyle de Palmyre figure dans les armoiries d'un mouvement intercommunautaire syrien créé par des notables de la société syrienne en 2019[83]. L'artiste réfugié syrien George Baylouni a pour sa part réalisé en 2012 un tableau (acrylique sur toile - 149 x 100cm)[84] représentant la reine Zénobie ensanglantée. Le peintre ayant perçu dans un éclair visionnaire - trois ans avant le saccage du site archéologique de Palmyre - un désastre à venir.

Description du site archéologique

Le site archéologique de Palmyre témoigne de l’existence d'« une grande ville qui fut l'un des plus importants foyers culturels du monde antique » : il est qualifié comme d'une « valeur universelle exceptionnelle » par l'UNESCO[17].

Structure générale

.svg.png.webp)

- Camp de Dioclétien (en)

- Temple funéraire

- Grande colonnade

- Colonnade de traverse

- Tetrapyle

- Agora

- Temple de Baalshamin

- Thermes de Dioclétien

- Théâtre romain

- Temple de Nabû

- Temple de Bêl

- Muraille

Temple de Bêl

L’édifice le plus imposant de Palmyre est le temple de Bēl, qui a pu être décrit comme « le plus important édifice religieux du premier siècle de notre ère au Moyen-Orient »[85]. Le temple principal (détruit par l'État islamique le 28 août 2015) a été consacré en 32 ap. J.-C. et dédié à Bêl, le "seigneur" (auparavant Bôl), Aglibôl (dieu lune) et Iahribôl (dieu de la source Efqa). Il se dressait au centre d'une vaste cour à portiques d'ordre corinthien à l'intérieur de laquelle se trouvaient aussi un autel monumental, une salle de banquet, des bassins à ablutions et des chapelles pour les divinités honorées dans le sanctuaire aux côtés des divinités principales. Le portique ouest et l’entrée (propylée) datent du IIe siècle. Le temple mesure 205 × 210 m. Le temple lui-même était un parfait exemple architectural de la fusion des cultures de la Mésopotamie (porte sur le long côté, niches aux extrémités de la cella, fenêtres, merlons du toit en terrasse auquel on accédait par des escaliers) et de l'Occident gréco-romain (péristyle à colonnes cannelées, ordre ionique et corinthien, sculptures du répertoire gréco-romain).

- Temple de Bêl

.jpg.webp) Temple de Bêl : cella, colonnes et merlons (est)

Temple de Bêl : cella, colonnes et merlons (est).jpg.webp) Porte du temple (ouest)

Porte du temple (ouest).jpg.webp) Cella du temple de Bêl

Cella du temple de Bêl

Arc triomphal et decumanus à colonnades

Partant du temple, une rue à colonnades, qui correspond à l’ancien decumanus, conduit au reste de la ville antique. Un arc monumental, datant de Septime Sévère (début du IIIe siècle) ouvre la voie triomphale et présente de riches décorations. Il a été détruit par les djihadistes de l'EI à l'été . Il demeure assez peu d'éléments du temple de Nabû, à part son podium, et ce que l’on appelle aujourd’hui les bains de Dioclétien.

La première section des fouilles se termine par un monument en grande partie restauré, appelé tétrapyle (monument à « quatre colonnes »), qui consiste en un soubassement soutenant quatre ensembles de quatre colonnes (une seule de ces colonnes est d’origine, en granite égyptien). Il a été détruit par l'État islamique en janvier 2017[81].

- Arc triomphal

.jpg.webp) Colonnes et arc triomphal

Colonnes et arc triomphal Arc triomphal et rue à colonnades

Arc triomphal et rue à colonnades.jpg.webp) Arc triomphal et colonnade

Arc triomphal et colonnade Tétrapyle

Tétrapyle

Théâtre et agora

Le théâtre présente aujourd'hui neuf rangées de gradins, mais il devait en comporter seize à l’origine, grâce à l’adjonction d’une structure en bois[86]. Il a été daté du début du Ier siècle de notre ère. Derrière le théâtre se trouve un petit Sénat, où les notables locaux examinaient les lois et les décisions politiques, et ce que l’on nomme « cour du Tarif », à cause d’une inscription laissant penser à la perception d’un droit de péage coutumier pour les caravanes. À proximité s’étend la grande agora (48 × 71 m), avec les restes d’une salle de banquet (triclinium). L’entrée de l’agora était décorée de statues de Septime Sévère et de sa famille[87].

- Autres vestiges urbains

.jpg.webp) Théâtre romain

Théâtre romain Théâtre romain

Théâtre romain L'agora

L'agora Camp de Dioclétien

Camp de Dioclétien

Camp de Dioclétien

Une rue transversale mène au camp de Dioclétien, construit par le gouverneur de Syrie Sosianus Hieroclès[88], avec le reste de la grande principia centrale (salle abritant les insignes des légions).

Autres vestiges urbains

Les fouilles ont permis de repérer à Palmyre de grandes maisons à péristyle dans les quartiers nord et nord-est de la ville ; on voit au sud-est de la ville antique les vestiges de luxueuses maisons décorées de mosaïques, comme la « Maison d'Achille », avec ses dix-sept pièces, et celle « de Cassiopée »[89]. Ces mosaïques, de facture très raffinée, présentent des thèmes de la mythologie grecque : elles ont été réalisées par des artistes originaires d'Antioche, vers la fin du IIIe siècle apr. J.-C.[90].

On voit à proximité les vestiges du temple de la déesse syrienne Al-lat (IIe siècle apr. J.-C.), la porte de Damas et le temple de Baalshamin, érigé en apr. J.-C. et développé plus tard sous le règne d’Odeinat. Un portique menant à la cella présente de notables vestiges. En outre, on peut distinguer un quatrième temple venant s'insérer au sein de la zone sud-est du wadi. À proximité du temple de Bêl et flanqué de part et d'autre par la Grande Colonnade et la voie antique principale palmyréenne, le sanctuaire de Nabû se présente comme un complexe religieux de petite taille et de forme trapézoïdale. Il a été fondé au cours de la seconde moitié du Ier siècle. De par son architecture, le petit temple demeure en tout point typique des canons stylistiques syriens de l'époque hellénistico-romaine[33] - [91] - [92].

- Temples de Palmyre

Temple de Baalshamin, détruit en 2015.

Temple de Baalshamin, détruit en 2015.

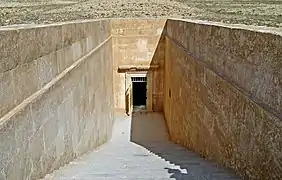

Art funéraire

En dehors des murs de leur cité, les Palmyréniens construisirent de nombreux monuments funéraires, pour la plupart familiaux[93]. Une partie des vestiges forme aujourd'hui la « Vallée des tombeaux », nécropole qui s’étend sur une longueur d’un kilomètre, avec une série de grandes structures très richement décorées. Les tombeaux sont principalement de trois types : tours funéraires de plusieurs étages, hypogées en sous-sol pour les classes moyennes, et temples-tombeaux pour les plus tardifs[94] - [95].

Ces tombes ont été creusées ou construites avec des compartiments (« loculi »)[96] où les morts reposaient étendus. Dans l'hypogée des « Trois Frères », le plus beau des tombeaux de Syrie, la riche décoration utilise en particulier la couleur bleue, coloris le plus difficile à obtenir et par conséquent le plus coûteux[97]. Des stèles calcaires, avec des bustes des défunts revêtus du costume gréco-romain, ou perse, sculptés en haut-relief, scellaient l’ouverture rectangulaire des compartiments. Ces reliefs, qui représentent la personnalité ou l’âme du défunt, s’intègrent à la décoration murale de la chambre funéraire. Sur le couvercle des sarcophages, le personnage sculpté étendu porte toujours le long pantalon plissé sous la tunique brodée, caractéristiques du costume parthe[98] - [95].

Les stèles qui représentent des scènes de banquets correspondent au tombeau collectif d’une famille plutôt qu’à celui d'un individu. Les tombeaux étaient souvent construits par des frères pour eux-mêmes et leurs descendants mâles[94] - [95].

- Art funéraire

.jpg.webp) Nécropole de Palmyre

Nécropole de Palmyre

Entrée de l'hypogée des Trois Frères, nécropole sud-ouest.

Entrée de l'hypogée des Trois Frères, nécropole sud-ouest. Le prêtre Zabdila, mort en 176. Musée du Louvre.

Le prêtre Zabdila, mort en 176. Musée du Louvre. Hypogée des Deux Frères : intérieur

Hypogée des Deux Frères : intérieur Marcus, colon à Bérytos, mort vers 200. Musée du Louvre.

Marcus, colon à Bérytos, mort vers 200. Musée du Louvre.

Culture populaire

La ville de Palmyre est le lieu central où se déroule l'aventure de la bande dessinée "Magie de Palmyre[99]".

La ville est aussi le titre d'une chanson du groupe Rome[100].

Notes et références

Notes

- Daniel Schlumberger découvrit une borne à Qasr el-Heir el-Gharbi en 1936[24], érigée sous Hadrien (117-138) ou l'un de ses successeurs[25] et portant l'inscription ci-après reproduite :

- Fin[es]

- inteṛ

Hadriano[s] - Palmyrenos

et - [He]ṃesenos[26]

Références

- Sartre-Fauriat et Sartre 2008, p. 15

- Catherine Saliou, Le Proche-Orient : De Pompée à Muhammad, Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-C., Belin, coll. « Mondes anciens », , 608 p. (ISBN 978-2-7011-9286-4, présentation en ligne), L'atelier de l'historien, « La période ottomane », p. 516.

- (en) Gregorio Astengo, « The rediscovery of Palmyra and its dissemination in Philosophical Transactions », Notes and Records : the Royal Society Journal of the History of Science, vol. 70, no 3, , p. 209-320 (ISSN 0035-9149, DOI 10.1098/rsnr.2015.0059, lire en ligne, consulté le )

- C. A.Hutton, « The Travels of 'Palmyra' Wood in 1750-51 », The Journal of Hellenic Studies, no 47, 1927, p. 102-28. doi:10.2307/625255

- André Dupont-Sommer, « Jean-Jacques Barthélemy et l'ancienne Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 115e année, N. 4, 1971. pp. 707-725

- Franz Cumont, « Wiegand (Theodor), Palmyra », Revue belge de philologie et d'histoire, tome 12, fasc. 3, 1933, pp. 724-726, Lire en ligne

- Sartre-Fauriat et Fauriat 2008, p. 25

- Will Ernest, « Notice sur la vie et les travaux d’Henri Seyrig, membre de l'Académie », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 137e année, n°. 2, 1993. pp. 384-394, Lire en ligne

- Will Ernest, « Robert Amy (1904-1986) », Syria, tome 64, fascicule 1-2, 1987. pp. 149-150, Lire en ligne

- Pierre Amandry, « Notice sur la vie et les travaux de M. Daniel Schlumberger, membre de l'Académie », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 122e année, no 2, 1978. pp. 482-497, p. 485, Lire en ligne

- Robert du Mesnil du Buisson, « Première campagne de fouilles à Palmyre », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 110e année, no 1, 1966, pp. 158-190, Lire en ligne

- Michel Al-Maqdissi, « Note sur les sondages réalisés par Robert du Mesnil du Buisson dans la Cour du sanctuaire de Bêl à Palmyre », Syria, tome 77, 2000. pp. 137-158, Lire en ligne

- Roman Rybicky, « Kazimierz Michałowski's contribution to international archeology », The Polish Review, 27, no 3, 1982, pp. 176-80, Lire en ligne

- Michel Gawlikowski, « Les principia de Dioclétien à Palmyre : actes du colloque de Strasbourg, 26-28 janvier 1984 », dans Le dessin d'architecture dans les sociétés antiques, Strasbourg, Université des Sciences humaines de Strasbourg, , 344 p. (présentation en ligne), p. 283

- (pl) « Prof. Gawlikowski o sytuacji w Palmyrze », sur Archeowieści, (consulté le )

- Adnan Bounni et Michel Al-Maqdissi, « Note sur un sondage dans la cour du sanctuaire de Bêl à Palmyre », Topoi, vol. 11, no 1, , p. 17-34 (DOI 10.3406/topoi.2001.1925, lire en ligne, consulté le ).

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Site de Palmyre - UNESCO World Heritage Centre », sur whc.unesco.org (consulté le )

- "La Mésopotamie", éd. du Seuil 1995 par Georges Roux

- 2Ch 8,4

- Sartre-Fauriat et Sartre 2016, p. 18

- Sartre 2003, p. 505.

- Daniel Schlumberger, p. 57.

- Henri Seyrig, p. 189-190.

- Daniel Schlumberger, p. 43.

- Daniel Schlumberger, p. 66.

- Daniel Schlumberger, p. 64.

- Sartre 2003, p. 609-610 et 703.

- Sartre 2003, p. 707.

- Sartre 2003, p. 982-983.

- Robert du Mesnil du Buisson, « Première campagne de fouilles à Palmyre », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 110e année, , pages 158-190 (DOI 10.3406/crai.1966.11958, lire en ligne, consulté le ).

- Michel Gawlikowski, « C. Delplace et J. Dentzer-Feydy (éds), LʼAgora de Palmyre, Beyrouth () », Topoi, vol. 14, no 2, , pages 675-678 (lire en ligne, consulté le ).

- Michel Gawlikowski, « Les sanctuaires du Proche-Orient romain dans la recherche récente. », Topoi, vol. 8, no 1, , pages 31-52 (DOI 10.3406/topoi.1998.1123, lire en ligne, consulté le ).

- Jacques Seigne, « Sanctuaires urbains : acteurs ou témoins de l'urbanisation ? », dans Jacques Seigne, Les exemples de Gerasa et de Palmyre, vol. 9/2, Topoi, (DOI 10.3406/topoi.1999.1864, lire en ligne), pages 833-848.

- Michel Gawlikowski, « Fouilles récentes à Palmyre. », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 135e année, no 2, , pages 399-410 (DOI 10.3406/crai.1991.14988, lire en ligne).

- Sartre 2003, p. 657, 676 et 821-823.

- André Caquot, « J. K. Stark : Personal Names in Palmyrene Inscriptions », Revue de l'histoire des religions, vol. tome 182, no 2, , pages 200-202 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Baptiste Yon, Les notables de Palmyre, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, coll. « Bibliothèque archéologique et historique » (no 163), , 378 p. [détail de l’édition] (ISBN 9782912738196, lire en ligne), p. 9.

- Sartre et Sartre-Fauriat 2014.

- Stéphane Valter, La construction nationale syrienne : Légitimation de la nature communautaire du pouvoir par le discours historique, CNRS Éditions via OpenEdition, , 533 p. (lire en ligne), page 135.

- Sartre 2003, p. 797 et 806.

- Robin Christian Julien, Gorea Maria. « Les vestiges antiques de la grotte de Hôq (Suqutra, Yémen) (note d'information) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 146e année, no 2, 2002. pp. 409-445, DOI 10.3406/crai.2002.22441

- Sartre 2003, p. 796.

- Jean Starcky, « Deux textes religieux de Palmyre », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 90e année, no 3, , pages 391-395 (DOI 10.3406/crai.1946.78012, lire en ligne, consulté le ).

- Gawlikowski prénom1 = Michel, « Le commerce de Palmyre sur terre et sur eau », dans Michel Gawlikowski et al., L'Arabie et ses mers bordières : I. Itinéraires et voisinages. Séminaire de recherche -., vol. 16, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, coll. « Travaux de la Maison de l'Orient », (lire en ligne), page 163.

- Denis Van Berchem, « Le premier rempart de Palmyre », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 114e année, no 2, , pages 231 à 233 (DOI 10.3406/crai.1970.12508, lire en ligne, consulté le ).

- Michel Gawlikowski, « Les princes de Palmyre », Syria, vol. Tome 62, no fascicule 3-4, , pages 251-261 (DOI 10.3406/syria.1985.6894, lire en ligne, consulté le ).

- Charles Clermont-Ganneau, « Sur deux inscriptions funéraires de Palmyre », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 42e année, no 4, , pages 563 à 565 (DOI 10.3406/crai.1898.71250).

- Jean-Pierre Thiollet, « Robert du Mesnil du Buisson », dans Je m'appelle Byblos, H & D, (ISBN 2 914 266 04 9), p. 255.

- Henri de Wailly, Syrie 1941 : La guerre occultée, vichystes contre gaullistes, Perrin, , p. 325-333.

- « Voici pourquoi la prison de Palmyre, prise par Daech, est l'une des plus dangereuses au monde », sur Huffington Post (Fr), (consulté le ).

- « Ministère de la Défense de la Russie publie un reportage photo sur le nettoyage de mines de la partie historique de Palmyre et des quartiers attenants par les sapeurs du Centre international de déminage », sur Ministère de la Défense de la fédération de Russie (Fr), (consulté le ).

- « L’Etat islamique menace Palmyre », sur Le Monde, .

- « Butterlin : "Il faut se préparer à une bataille de Palmyre" », sur Le Point, .

- Florence Evin, « Les vestiges monumentaux de Palmyre à nouveau en danger », sur Le Monde, .

- « CARTE. La cité antique de Palmyre menacée par l'avancée de Daech », sur Huffington Post avec AFP.

- « État islamique, la terreur par les symboles », Libération, (consulté le )

- « Un charnier de l’Etat islamique découvert à Palmyre, en Syrie », sur Le Monde,

- Robin Verner, « L'État islamique assure qu'il détruira «seulement» les statues de Palmyre », sur Slate, .

- « Syrie : pourquoi l’EI épargne le site antique de Palmyre », sur France 24.

- L'EI détruit deux anciens mausolées islamiques à Palmyre, AFP, 23 juin 2013.

- « Daesh a miné le secteur historique de Palmyre », sur Le Figaro, .

- Palmyre : l'EI détruit le Lion d'Athéna, lefigaro.fr, 2 juillet 2015

- « Qui était l'ancien directeur des Antiquités de Palmyre décapité par l'EI? » (consulté le )

- L’État islamique a fait exploser un célèbre temple dans la ville antique de Palmyre, Le Monde avec AFP, 23 août 2015.

- À Palmyre, le temple de Baal a bien été détruit par l’EI, Le Monde, 1er septembre 2015.

- Daesh poursuit sa destruction de Palmyre, Le Point avec AFP, 4 septembre 2015.

- L'arc de triomphe de Palmyre pulvérisé par Daech, L'Obs avec AFP, 5 octobre 2015.

- « Daech détruit des colonnes antiques à Palmyre pour exécuter trois personnes », sur Le Figaro (consulté le )

- Syrie: la citadelle de Palmyre endommagée par les bombardements du régime (expert), AFP, 24 septembre 2015.

- « En Syrie, l'armée du régime avance lentement aux portes de Palmyre », AFP, 21 mars 2016.

- « Double revers cuisant pour le groupe EI en Syrie »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), AFP, 25 mars 2016.

- [vidéo] Point sur les opérations contre le groupe État islamique à Palmyre, Syrie, et Mossoul, Irak, France 24, 25 mars 2016.

- « Syrie : l’armée du régime reprend Palmyre à Daech », sur lesechos.fr (consulté le )

- Alicia Paulet, Le Figaro, Cinq ans seront nécessaires pour reconstruire Palmyre

- Florence Evin, « 80 % de l’architecture » du site de Palmyre n’auraient pas été touchés par l’État islamique, Le Monde, 29 mars 2016.

- le Figaro, article du 29 mars 2016

- « 80 % de l’architecture » du site de Palmyre n’auraient pas été touchés par l’Etat islamique », sur Le Monde, (consulté le )

- « Palmyre: la Russie organise un concert pour célébrer la victoire », Le Figaro, 6 mai 2016

- Palmyre: des soldats d'Assad accusés de piller, Le Figaro avec AFP, 1er juin 2016.

- AFP, AP et Reuters, « Syrie : l’organisation Etat islamique a repris le contrôle de Palmyre », lemonde.fr, (consulté le )

- Syrie: Daech a détruit de nouveaux trésors archéologiques à Palmyre, L'Express avec AFP, 20 janvier 2017.

- « Palmyre: début des opérations de déminage », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le )

- (ar) « Declaration of the Council on the recent election of its’ spokespeople, for immediate release », sur سوريا ١١ (consulté le )

- Paul Veyssière, « Mémoire de Terre », sur www.george-baylouni.wixsite.com/baylouni, (consulté le )

- (en) Ross Burns, Monuments of Syria, London and New York, , p. 165

- Burns 1999, p. 169.

- Jean-Pascal Fourdrin, « Le front de scène du théâtre de Palmyre », dans Jean-Pascal Fourdin et al., Fronts de scène et lieux de culte dans le théâtre antique, vol. 52, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, coll. « Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée », (lire en ligne), pages 189-233.

- Burns 1999, p. 171.

- Sartre 2003, p. 693-694.

- H. Stern, Les mosaïques des maisons d'Achille et de Cassiopée à Palmyre, Paris, Geuthner, , p. 42.

- Adnan Bounni, « Les sanctuaires à Palmyre : lieux de rencontre des caractéristiques syro-hellénistiques et romaines », Syria, (lire en ligne, consulté le ).

- Michel Gawlikowski, « A. Bounni, N. Saliby, J. Seigne, Le sanctuaire de Nabu à Palmyre, Beyrouth () », Topoi, vol. 14, no 2, , pages 679-682 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Baptiste Yon, Les notables de Palmyre, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, coll. « Bibliothèque archéologique et historique » (no 163), , 378 p. [détail de l’édition] (ISBN 9782912738196, lire en ligne), chapitre VI, « Des monuments pour l'éternité », p. 197.

- Sartre et Sartre-Fauriat 2014, p. 126.

- François Baratte, « Anna Sadurska et Adnan Bounni, Les sculptures funéraires de Palmyre. », L'antiquité classique, vol. Tome 65, , pages 583-585 (lire en ligne, consulté le ).

- Sartre et Sartre-Fauriat 2014, p. 315.

- Sartre 2003, p. 859.

- Sartre 2003, p. 862.

- Naïm Régis, Magie de Palmyre : Chapitre 1 : L'aube d'un grand voyage (lire en ligne)

- (en) Rome (Ft. Laure Le Prunenec & Rïcïnn) – Palmyra (lire en ligne)

Annexes

Essais, synthèses et vulgarisation

- Gérard Degeorge (préface de Paul Veyne), Palmyre, Paris, Imprimerie nationale, 2001

- Dominique Fernandez, photographies de Ferrante Ferranti, Adieu, Palmyre, Paris, Philippe Rey, 2016, 128 p. (ISBN 978-2848765204)

- Manar Hammad, Palmyre : transformations urbaines : développement d'une ville antique de la marge aride syrienne, Paris, Geuthner, 2010, 180 p. (ISBN 978-2-7053-3834-3)

- Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre, Palmyre : la cité des caravanes, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Archéologie » (no 523), , 143 p. (ISBN 978-2-07-034659-2)

- Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre, Palmyre : vérité et légendes, Paris, Perrin, , 259 p. (ISBN 978-2-262-06615-4)

- Ernest Will, Les Palmyréniens. La Venise des sables, Paris, Armand Colin, 1992

- Patrick Michel, Palmyre, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 4153), (ISBN 978-2-13-081444-3)

Urbanisme, monuments, vestiges

- Janine Balty, Les mosaïques des maisons de Palmyre, Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2014, 70 p. (ISBN 978-2-35159-702-6)

- Jacqueline Dentzer-Feydy, et Javier Teixidor, Les Antiquités de Palmyre au Musée du Louvre, Paris, Réunion des musées nationaux, 1993

- René Dussaud, « Chapitre IV. Les Palmyréniens et la Palmyrène », dans Dussaud André, La pénétration des Arabes en Syrie avant l’Islam, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, (lire en ligne)

- (de) Agnes Henning, Die Turmgräber von Palmyra : Eine lokale Bauform im kaiserzeitlichen Syrien als Ausdruck kultureller Identität, M. Leidorf, Rahden, 2013, IX-324 p. -96 p. de pl. (texte remanié d'une thèse)

Histoire et société

- (de) Udo Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, Franz Steiner Verlag, , 532 p. (lire en ligne)

- Maurice Sartre, D'Alexandre à Zénobie : Histoire du Levant antique, IVe siècle av. J.-C. - IIIe siècle apr. J.-C., Fayard, , 1198 p. (ISBN 978-2-213-60921-8)

- Maurice Sartre et Annie Sartre-Fauriat, Zénobie : de Palmyre à Rome, Paris, Perrin, , 348 p. [détail de l’édition] (ISBN 9782262040970, BNF 43911911, présentation en ligne)

- Jacques Seigne, « Sanctuaires urbains : acteurs ou témoins de l'urbanisation ? », dans Jacques Seigne, Les exemples de Gerasa et de Palmyre, vol. 9/2, Topoi, (DOI 10.3406/topoi.1999.1864, lire en ligne), pages 833-848

- Daniel Schlumberger, « Les quatre tribus de Palmyre », Syria, Syria, vol. 48, no 1, , pages 121 à 133 (lire en ligne, consulté le ).

- Rolf A. Stucky, « Prêtres Syriens 1 : Palmyre », Syria, vol. 50, no 1, , pages 167 à 180 (lire en ligne).

- (en) Javier Teixidor, The Pantheon of Palmyra, Brill Archive, , 139 p. (lire en ligne).

- Jean-Baptiste Yon, « Plans, cartes et figures », dans Jean-Baptiste Yon, Les notables de Palmyre, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, (lire en ligne).

- Jean-Baptiste Yon, « Chapitre IV : L’influence sociale des notables », dans Jean-Baptiste Yon, Les notables de Palmyre, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, (lire en ligne).

- Jean-Baptiste Yon, « Chapitre III : Les activités des notables », dans Jean-Baptiste Yon, Les notables de Palmyre, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, (lire en ligne).

- Jean-Baptiste Yon, Les notables de Palmyre, ar, , 389 p. (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Palmyre. Mission archéologique italo-syrienne de l'université de Milan