Mari (Syrie)

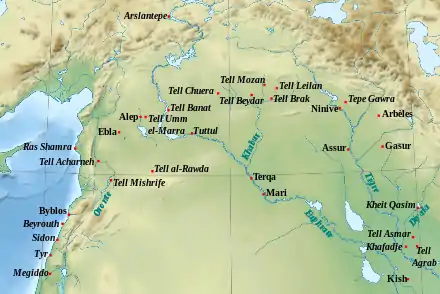

Mari (en arabe : mārī, مــاري) est une ancienne cité mésopotamienne, dont l'emplacement se trouve sur le site actuel de Tell Hariri (en arabe : tall al-ḥarīrī, تل الحريري), situé à l'extrême sud-est de la Syrie sur le moyen Euphrate, à 11 kilomètres d'Abou Kamal et à une dizaine de kilomètres de la frontière irakienne.

| Mari Tell Hariri | |

Ziggourat ou haute-terrasse de Mari (près du palais) | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Gouvernorat | Deir ez-Zor |

| Coordonnées | 34° 33′ 04″ nord, 40° 53′ 18″ est |

| Superficie | 110 ha |

| Histoire | |

| Époque | IIIe et IIe millénaires av. J.-C. |

Située dans cette vallée, Mari fut une importante cité au IIIe millénaire av. J.-C., contemporaine de la civilisation sumérienne, capitale d'un des plus puissants royaumes du Proche-Orient. Ses fouilles ont permis de reconstituer le développement rapide et les mutations qu'elle a connu durant son existence, jusqu'à sa destruction vers 1760 av. J.-C. par les troupes babyloniennes de Hammurabi qui entraîne son abandon. Elle est notamment connue pour son splendide palais du IIe millénaire av. J.-C. et grâce aux fouilles archéologiques entreprises depuis 1933, jusqu'à leur interruption après 2010 en raison de la guerre civile syrienne. Dès les premières fouilles, ce palais a également livré des milliers de tablettes provenant des archives royales, datées des dernières décennies d'existence de la ville, qui constituent un des plus importants corpus de sources pour la connaissance de la Syrie et de la Mésopotamie antiques.

Situation

En aval de Deir ez-Zor, l'Euphrate poursuit un parcours sinueux dans une vallée large comme un delta. La steppe a été irriguée depuis l'Antiquité avec des digues et des canaux, permettant l'entretien, la fourniture en eau et donc la mise en culture intensive, d'un damier de terres alluviales fertile.

L’Euphrate coule en zone aride, les précipitations sont inférieures à 150 mm, alors que 250 mm sont nécessaires à une agriculture sèche. Aucune culture n’était possible dans la vallée sans l’aménagement d’un réseau d’irrigation élaboré.

Redécouverte et fouilles

Au début du mois d'août 1933, un bédouin, en creusant la terre au sommet d'une colline, le tell Hariri, pour déterrer une pierre et inhumer un des siens, trouve la statue acéphale d'un personnage aux mains jointes avec une inscription en cunéiforme. Il se présente au lieutenant français Cabane, inspecteur-adjoint de la région Abou-Kémal, qui prévient la direction des Antiquités à Beyrouth, laquelle alerte le musée du Louvre dont le conservateur en chef René Dussaud propose un archéologue pour aller étudier le site, le conservateur du Département des Antiquités orientales André Parrot[1]. Il est justement disponible avec son équipe depuis l'arrêt des fouilles des sites irakiens de Girsu et de Larsa, dont le musée vient de cesser le financement car l'Irak avait décidé d'arrêter de laisser les pays occidentaux emporter chez eux une partie des trouvailles effectuées par leurs archéologues. Les archéologues français peuvent alors se rabattre sur la Syrie voisine, qui est sous mandat français et ne pose donc pas le même type de conditions, et dont les sites antiques ont été très peu fouillés (un autre site antique majeur, Ras Shamra, l'antique Ugarit, vient à peine d'être redécouvert)[2].

Le 23 janvier 1934, les premières statues sortent de terre : l'une d'elles dans le temple d'Ishtar porte l'inscription « Lamgi-Mari, roi de Mari, grand issakku, dédie sa statue à la déesse Istar », cette découverte épigraphique permettant d'identifier le site de Tell Hariri comme l'antique Mari[3].

La fondation et la ville I (v. 2900-2550)

Les premiers niveaux d'occupation semblent remonter au début du IIIe millénaire, mais cette période est mal connue car elle est recouverte par les niveaux plus récents.

Une ville nouvelle

La découverte de la Ville I lors des fouilles dirigées par J.-C. Margueron a conduit à une nouvelle lecture de la fondation de Mari par ce dernier, qui se produit vers 2900 av. J.-C. Selon cette analyse, il s'agit d'une ville nouvelle, créée à partir de rien par un pouvoir politique afin de contrôler des axes commerciaux[4] - [5] - [6] :

« La Ville I résulte d’une opération d’une ampleur exceptionnelle : la fondation ex nihilo d’une ville nouvelle dans la vallée de l’Euphrate syrien, pour contrôler les échanges et en tirer profit, sur un axe majeur de circulation – d’abord fluvial puis aussi terrestre – entre l’Anatolie et la Mésopotamie méridionale[7]. »

La ville est située en retrait par rapport au fleuve, sans doute pour éviter les risques d'inondations. Une digue entoure la cité, pour limiter encore plus ce risque. Un canal permet son approvisionnement en eau et l'accès au port de la ville. La cité est défendue par un rempart circulaire de 1 300 mètres de diamètre. Hormis quelques maisons, rien ne subsiste de cette époque. On a cependant retrouvé des objets en bronze de très bonne facture, attestant d'une pratique développée de la métallurgie à Mari.

L'équipe de fouilles du site a identifié sur le terrain trois anciens canaux principaux qu'elle attribue également à cette époque, qui accompagnent la fondation de la ville : un canal d'alimentation de la ville, qui passe à l'intérieur de celle-ci et sert notamment à fournir un accès à l'eau à ses habitants (aucun puits n'a été identifié sur le site) ; un canal d'irrigation sur la rive droite de l'Euphrate, qui alimente la campagne entourant la ville (l'agriculture étant impossible sans apport artificiel d'eau en raison de l'aridité de la région) ; un canal de transport sur la rive gauche (connu actuellement sous le nom de Nahr Dawrin), partant du Khabur et longeant l'Euphrate sur plus de 120 km de long, qui sert à raccourcir et faciliter le transport fluvial dans la région[8] - [9]. Il est impossible de dater même vaguement le creusement de ces trois canaux, aussi cette reconstitution ne s'appuie sur aucune preuve déterminante. Elle résulte d'une déduction « logique »[10] : « la fondation de Mari est subordonnée à la réalisation de ce réseau, volontairement installé pour répondre à une organisation basée sur les échanges[11]. » Sans ces éléments la fondation de Mari dans ce lieu ne serait pas justifiée et donc inexplicable. Et d'un autre côté Mari est le seul centre politique qui ait existé dans la région par le passé et qui serait en mesure d'entreprendre ces aménagements. Ces propositions ont été contestées, et d'autres dates, postérieures à l'existence de Mari, ont été proposées pour le creusement de ces canaux qui n'apparaissent pas clairement dans les sources écrites antiques[12].

La ville II et le royaume archaïque (v. 2550-2300)

La ville connaît un affaiblissement à la fin de la période I pour une raison inconnue. Elle redevient une métropole importante au milieu du IIIe millénaire. L'urbanisme de la ville est bien connu pour cette période.

Un royaume puissant

Mari est fondée autour de 3000 avant notre ère. Les premières mentions historiques de Mari apparaissent dans les textes d'Ebla, et datent du XXIVe siècle. Les souverains éblaïtes sont alors tributaires des Mariotes, avant de s'en défaire, ce qui témoigne de la puissance de Mari (confirmée sur place par l'archéologie). Elle apparaît alors dans la liste royale sumérienne. Cette période faste se finit avec la prise de la cité par le premier souverain d'Akkad, Sargon vers 2330[13].

Les temples et la vie religieuse

Un temple dédié à Ishtar a été exhumé dans la partie ouest du tell principal. Plusieurs temples sont regroupés vers le centre du tell : ils sont dédiés à Ninhursag, Shamash, Ninni-zaza, Ishtarat et peut-être Dagan, et le « Massif rouge », une haute terrasse soutenant un temple. Juste à côté, se situe un bâtiment dit « enceinte sacrée » (à l'emplacement du futur grand palais royal), constitué d'un ensemble de petites pièces entourant un espace central. On n'a en revanche pas retrouvé le temple d'Itur-Mêr, la divinité tutélaire de Mari.

Le palais présargonide

À proximité se trouve un palais datant du milieu du IIIe millénaire (« palais présargonide »), recouvert par le grand palais royal du IIe millénaire. Quelques habitations de la même époque ont été fouillées à proximité de ces édifices. On a aussi retrouvé des statues de belle facture, et quelques objets précieux pour la période précédent l'invasion akkadienne.

Les débuts de la ville III et l'époque des Šakkanakku (v. 2300-1810)

La dynastie des šakkanakku

|

_-_Foto_G._Dall'Orto_28-5-2006.jpg.webp) | |

Statue d'Idi-ilum, musée du Louvre, AO 19486. |

Statue de Puzur-Ishtar, musée archéologique d'Istanbul, inv. 7813. |

Avec l'effondrement de l'Empire d'Akkad au XXIIIe siècle av. J.-C., Mari recouvre son indépendance. Les gouverneurs installés par les rois d'Akkad conservent le pouvoir, et la titulature sumérienne. Ils se nomment ŠAGIN (sumérien), ou šakkanakku (akkadien), ce qui correspond à l'ancienne charge de gouverneur militaire. Les rois d'Ur III, qui dominent la Mésopotamie, pour un siècle, à partir de la fin du XXIIe siècle av. J.-C., n'entravent pas l'indépendance de Mari. L'histoire de cette période est mal connue en raison de la rareté des sources écrites. Mais les sources archéologiques témoignent de la prospérité que connaît la ville à cette époque. La dynastie des šakkanakku s'effondre probablement dans le courant du XXIe siècle av. J.-C.. La période couvrant le XXe siècle av. J.-C. est obscure. La ville paraît avoir vécu une période difficile. Trois de ces šakkanakku sont connus au travers de statues retrouvées sur le site, notamment Ishtup-ilum, Idi-ilum et Puzur-Ishtar dont les statues sont exposées respectivement au musée national d'Alep (Syrie), au musée du Louvre à Paris (France) et au musée archéologique d'Istanbul (Turquie).

La refondation et la ville III

À l'époque des šakkanakku, un grand rempart en briques crues entoure la cité.

Le palais royal

La ville subit de grandes rénovations. Le grand palais royal est rebâti selon un nouveau plan, seule l’Enceinte sacrée subsistant de l'époque précédente. Un second palais a été bâti, pour servir de résidences à des membres de la famille royale, ou au roi lui-même. Au sous-sol, deux grands hypogées devaient abriter les tombes de la famille royale, mais ils ont été pillés.

Les temples

Certains temples sont rénovés. Un nouveau temple, dit « temple aux lions », est bâti, associé à une haute terrasse.

Mari et son royaume à l'époque amorrite (v. 1810-1760)

Yahdun-Lim

Yahdun-Lîm est le premier roi de Mari de la période amorrite que l'on connaisse bien. De son père Yaggid-Lîm, on ne sait pas grand chose, mais il semble avoir régné à Suprum, ville située à proximité de Mari mais sur l'autre rive de l'Euphrate. Il règne de 1810 à 1794. Sa première entreprise est d'étendre son royaume vers l'ouest, où il soumet Terqa et Tuttul. Puis il se tourne vers le triangle du Khabur, au nord, où au même moment le roi Samsi-Addu d'Ekallatum cherche à s'implanter, et qu'il bat. Il se brouille ensuite avec le roi d'Alep, en préférant l'alliance d'Eshnunna à la sienne, et celui-ci soutient en représailles une révolte des nomades Benjaminites. Le règne de Yahdun-Lîm s'achève par un coup d'État donnant le pouvoir à son fils Sûmû-Yamam.

Samsi-Addu et Yasmah-Addu

Cette période trouble s'achève en 1792 par l'invasion du royaume de Mari par Samsi-Addu. Ce dernier choisit finalement de laisser Mari être la capitale d'un royaume, en y plaçant vers 1782 son fils Yasmah-Addu sur le trône, tout en gardant la prééminence, en contrôlant sa politique internationale. Samsi-Addu entretient des rapports tendus avec le roi Sumu-epuh d'Alep, du fait de son alliance avec l'ennemi de ce dernier, le roi de Qatna, dont la fille a épousé Yasmah-Addu. Le roi d'Alep apporte son soutien à Zimri-Lim, chef de la tribu à laquelle appartenait Yahdun-Lim, ainsi qu'à d'autres rois chassés par Samsi-Addu. La fin de règne de ce dernier est marqué par des révoltes, et sa mort en 1775 entraine l'effondrement de sa construction politique. Yasmah-Addu ne tient que quelques mois de plus à Mari, dont s'empare Zimri-Lim.

Zimri-Lim et la chute de Mari

Une fois monté sur le trône, Zimri-Lim doit choisir entre être le vassal d'Eshnunna, comme Yahdun-Lim auparavant, ou celui d'Alep, qui l'avait protégé pendant ses années d'exil. Il choisit ce-dernier, et se retrouve donc en conflit avec Eshnunna qui suscite à son tour une révolte des Benjaminites. Zimri-Lim réussit à triompher de cette épreuve et renforce ainsi son pouvoir, s'imposant comme l'un des grands rois du Proche-Orient. La suite de son règne consiste à asseoir le rôle de premier plan de Mari dans le concert international. Il choisit de s'allier au roi d'Élam quand celui-ci attaque Eshnunna. Une fois cette ville tombée, le roi élamite choisit cependant de continuer vers le sud et le nord de la Mésopotamie, menaçant les positions de Mari dans la région du Khabur. Zimri-Lim s'allie alors avec le roi Hammurabi de Babylone, qui a lui aussi soutenu le roi élamite avant de s'en mordre les doigts. Les deux parviennent à susciter une coalition contre l'Élam, qui réussit à renvoyer l'assaillant chez lui.

Fort de ce succès, Zimri-Lim renforce son emprise sur la Haute Mésopotamie, mais la situation instable de la région lui impose d'y intervenir directement. Son alliance avec le roi de Babylone se retourne contre lui : il aide ce dernier à prendre la ville de Larsa, ce qui en fait le roi le plus puissant de Basse Mésopotamie et lui permet de lorgner vers le nord, où il menace les positions de Mari. La suite des évènements est mal connue, mais elle aboutit à un conflit entre les deux anciens alliés et Mari est prise par les armées babyloniennes en 1761 av. J.-C. Elle est détruite en 1759.

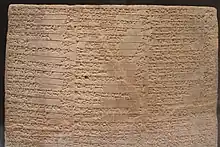

Les archives royales de Mari

Grâce aux archives retrouvées dans le palais royal, l'administration du royaume de Mari est bien connue, même si certains aspects restent obscurs.

Les tablettes cunéiformes de Mari ont été écrites en akkadien[14].

Les archives royales ont livré quelque 25 000 tablettes. Plus de 3 000 d'entre elles sont des lettres, le reste inclut des textes administratifs, économiques et judiciaires[15].

Le palais royal

.jpg.webp)

Le palais royal de Mari est un vaste édifice de plus de 2,5 hectares. Hormis son extrémité sud-ouest disparue à cause de l'érosion, la majeure partie de l'édifice a pu être explorée. L'entrée se fait par une unité située au nord-est, qui comprend la porte d'accès principale au palais, et un peu plus à l'est une seconde porte qui semble servir pour faire rentrer les chars et les biens destinés aux magasins. L'unité du nord-est est consacrée à l'intendance. Deux grandes cours organisent l'édifice : la plus vaste, la cour du bâtiment aux peintures (ou cour 131) à l'est, et la cour du palmier (ou cour 106) à l'ouest. La première est nommée ainsi parce qu'elle ouvre sur une petite chapelle peinte, consacrée à la déesse Eshtar. La seconde est nommée ainsi parce qu'un palmier se trouvait en son centre. Elle organise le secteur de la maison du roi à proprement parler : sur son côté sud s'ouvre un vestibule (papahum) qui conduit à la salle du trône. Les appartements royaux se situaient à l'étage, accessible par des escaliers dont les bases ont été préservées, et devaient surplomber les deux cours sur leurs côtés sud. Cela explique la présence de cuisines, magasins et pièces d'habitation des domestiques qui se trouvent dans la partie sud de l'édifice. La partie située à l'ouest de la cour du palmier semble consacrée à des espaces de réception, et l'unité située au nord est la maison des femmes ou harem. Dans la partie sud-est de l'édifice se trouve un sanctuaire, dédié à la « Dame du palais » (Belet-ekallim), qui s'inscrit dans la continuité de l'Enceinte sacrée des phases précédentes[16].

L'organisation administrative

À la tête du royaume se trouve le roi (šarrum). Il dispose d'une administration centrale composée par son entourage. Le plus important dignitaire est le vizir (šukkallum). Le šandabakku a pour rôle de contrôler l'économie du royaume. Un conseil (pirištum, « secret »), assiste le souverain dans sa prise de décisions. En plus de sa fonction de « roi de Mari », Zimri-Lim est également le « roi du pays bédouin », c'est-à-dire qu'il est le chef des tribus amorrites des Bensimalites.

Le royaume de Mari est divisé en quatre provinces, autour des villes de Mari, Terqa, Saggarâtum et Qattunân (en), et le territoire de Suhum (en), qui disposait d'un statut à part. À la tête de la province se trouve un gouverneur (šapitum). L'intendant (abu bītim) et le responsable des domaines (ša sikkatim) sont chargés de la gestion du domaine du palais. Les tribus nomades bensimalites étaient contrôlées par le chef des pâtures (merhūm). L'administration du royaume de Mari est assez bien connue grâce à l'abondante documentation retrouvée lors des fouilles. Le rôle des gouverneurs est abondamment documenté dans ces documents épistolaires[17].

La guerre et l'armée

L'armée de Mari est bien connue par rapport aux autres armées de son temps. À la base, elle reprend les divisions instituées par le royaume d'Ur III. Les soldats (rēdû) sont regroupés par unités de dix (eširtum), commandées par un chef (waklum). Cinq eširtū (soit environ cinquante soldats) forment une unité dont le nom est inconnu, dirigée par un « lieutenant » (laputtum). Dix eširtū forment une « section » (pirsum) d'environ cent hommes, dirigée par un « capitaine » (rab pirsim). Deux ou trois sections forment une « division » (lītum) de deux cents à trois cents soldats, que commande un « général » (rabi amurrim). Puis un corps d'armée d'environ mille soldats, ummānum, est commandé par un « chef d'armée » (âlik pān ṣābim), qui est un grand dignitaire du royaume. Différents types d'unités existent, selon leur affectation. Il y a ainsi des garnisons urbaines (sāb birtim), une garde du palais (sāb bāb ekallim), des troupes du génie (sāb tupšikkānim) et des corps expéditionnaires, certains constitués par des ethnies spécifiques.

La ville de Mari et la vie urbaine

Le système défensif de la ville est renforcé au début de l'époque amorrite, sans doute sous Yahdun-Lim qui revendique de tels travaux dans une inscription. Le double rempart de l'époque précédente semble préservé et consolidé, au moins sur le rempart extérieur dont la face intérieure est dotée d'un remblai, ce qui pourrait être une manière de prévenir le travail de sape lors de sièges[18].

Pour le reste la ville se présente toujours suivant les traits généraux de l'époque des Šakkanakku, les principaux monuments restant en place, avec quelques ajouts comme de grandes résidences situées dans le secteur palatial[19]. Les prospections et fouilles qui ont eu lieu dans le « quartier sud », proche de la muraille intérieure, y ont identifié un important bastion, ainsi qu'une grande résidence[20].

La population de la ville de Mari est difficile à estimer, mais cette ville n'est probablement pas densément peuplée. L'habitat et les constructions devaient surtout être concentrées dans la partie centrale, autour du centre monumental qui comprenait aussi les résidences des élites. Les textes évoquent une division en quartiers (bābtum), désignent leurs habitants comme des « fils de la ville » (dumu-meš ālim), dont le statut exact n'est pas bien compris, aussi les marchands qui vivent dans le quartier commercial (karūm) et les artisans qui occupent des bâtiments leur servant à la fois de lieu de vie et d'espaces de travail[21].

L'espace situé entre les murailles (kidum, l'« extérieur ») ne semble pas avoir été une zone urbaine à proprement parler, un espace d'horticulture périurbaine, mêlant espaces cultivés et maisons[21].

Campagnes et pratiques agricoles

Au-delà de Mari et des autres villes du royaumes s'étendaient des espaces cultivés, où l'habitat était organisé autour de bourgs et de villages. Leur nombre est indéterminé : les prospections au sol ont identifié 27 sites pour la période, mais les textes indiquant au moins 86 noms de lieux pouvant avoir été des villages. Les textes indiquent de plus la présence de fermes isolées (dimtum) et d'un habitat dispersé[22]. Les textes semblent indiquer que les districts centraux du royaume, autour de Mari, de Terqa et de Saggaratum, sont densément occupées, le district de la capitale étant sans doute le plus peuplé. D'une manière générale la présence de canaux d'irrigation permettait la fixation de villages et un peuplement plus important, et les alvéoles permettent un développement plus important de l'agriculture et de l'habitat, tandis que les resserrements de la vallée empêchent un peuplement important. Certaines zones font l'objet d'une mise en valeur à cette période, comme le secteur de l'actuelle Deir ez-Zor, qui fait l'objet de travaux d'irrigation et d'aménagement sous Yahdun-Lim, qui y construit une ville à son nom (Dur-Yahdun-Lim, « Fort Yahdun-Lim »). Les zones non irriguées sont moins peuplées. Le district de Qattunan semble surtout avoir été une zone d'élevage, mais des travaux d'irrigation y ont lieu au début du règne de Zimri-Lim[23].

L'espace cultivé est parcouru par des canaux d'irrigation, indispensables au développement d'une agriculture importante dans cette région de climat aride. Les textes fournissent des indications assez précises sur leur aspect et leur organisation, leur entretien faisant l'objet des préoccupations des administrateurs locaux. Dans les fonds de vallée humides, une agriculture non irriguée semble pouvoir être pratiquée[24]. La principale production sont des céréales, avant tout l'orge, mais aussi du blé amidonnier et peut-être une sorte de froment. Le sésame, qui sert à produire de l'huile, est aussi cultivé dans les champs. Les jardins et vergers fournissaient divers fruits et légumes. La cueillette, notamment celle des champignons du désert ou de salicorne dans les zones humides, fournissait des compléments[25]. De nombreux espaces sauvages subsistent en plus de la steppe : des zones boisées, où poussent notamment des peupliers, parfois mis en valeur pour le compte du palais qui avait de forts besoins en bois, et les espaces humides des fonds de vallée non mis en valeur où se développent des roseaux[26].

L'organisation de la production agricole est essentiellement documentée du point de vue du palais et de son domaine : les terres dépendant de la maison du roi sont essentiellement gérée de façon directe, plutôt que par la location. Les domaines royaux étaient confiés à des intendants, qui dirigeaient les équipes d'exploitants agricoles, qui sont d'extraction sociale basse sans pour autant être de condition servile. Une partie des terres du palais était rangée dans la catégorie des champs alimentaires, dont la production servait à rémunérer un serviteur du roi (administrateurs, soldats). Les plus hauts dignitaires se voyaient confier de véritables domaines avec leurs exploitants et les autres moyens de mise en valeur. Ils restaient cependant la propriété du palais, à qui ils devaient être restitués lorsque le service de la personne pour son compte se terminait. S'observent néanmoins des cas de patrimonialisation de ces terres, dans le cas des hauts dignitaires, les domaines étant transmis à leurs héritiers après leur mort. La propriété privée est peu documentée car elle est en dehors du cadre palatial : les notables disposaient de domaines en propre à côté de ceux que leur concédait le palais, mais les particuliers (muškēnum) avaient également leurs propres terres, peut-être détenues sous une forme collective[27].

Au sujet de Tuttul, auparavant, lorsque La’um, Mašum et Mašiya s’étaient rendus chez mon Seigneur, mon Seigneur leur avait donné la mission suivante : « Donnez en totalité les eaux du Balih à Tuttul pour qu’on y cultive une vaste emblavure. À Ṣerda, le territoire est exigu et éloigné. Le grain qui, à présent, se trouve en ce lieu, qui le prendra ? Au lieu de Ṣerda, on doit cultiver les champs de la campagne de Tuttul. » Voilà ce que mon Seigneur leur avait donné comme mission. De fait, une vaste emblavure est cultivée à Tuttul. Mais, Ili-uri, allant à Zalpah, a interrompu le cours des eaux du Balih, et a chassé les responsables des cultures que j’avais installés en cet endroit. Alors, je lui ai écrit et il a répondu de cette façon : « Est-il pensable que je fasse cela sans l’aval de mon supérieur Iškur-lu-til ? C’est Iškur-lu-til qui m’a donné des ordres et j’ai interrompu le cours des eaux. » Voilà ce qu’il m’a répondu. Peut-il exister une rivière sur laquelle deux hommes aient autorité ? Maintenant que l’on a là-bas interrompu les eaux du Balih, que peu(ven)t faire sans eau (les gens de) Tuttul ? En outre, mon Seigneur le sait, depuis toujours Zalpah dépend de Tuttul. À présent, pourquoi (les gens de) Zalpah le conteste(nt)-il(s) ? Il faut que mon Seigneur envoie des instructions en bonne et due forme à Iškur-lu-til pour que (les gens de) Zalpah ne le conteste(nt) pas. Ils donneront en totalité les eaux du Balih à Tuttul (et) les champs de la campagne de Tuttul seront tous mis en culture.»

Une tablette est arrivée à Addu-naṣir de chez lui, disant: “Le champ de Dur-Yahdun-Lim que l'on t'avait donné lorsque ton Seigneur est revenu d'Andarig, on l'a (re)pris et on l'a donné à Mut-Salim. Par contre, le champ que ton Seigneur t'avait promis, au moment où tu es parti, on ne l'a pas donné.” Voilà le message qu'on lui a envoyé de chez lui! Il s'est mis à pleurnicher comme un bébé, disant: “Jusqu'à ce que j'aie la jouissance du champ de fonction que mon Seigneur avait dit au gouverneur de m'attribuer, on ne doit pas me reprendre mon champ, vu que lorsque mon Seigneur est revenu d'Andarig, j'avais déposé mon présent devant lui et obtenu ce champ de mon Seigneur. Pour l'heure, alors que je suis en garnison ici dans la forteresse de mon Seigneur, là-bas, on a repris mon champ pour le donner à quelqu'un d'autre!” Voilà ce qu'Addu-naṣir ne cesse de pleurnicher depuis le jour où il a appris ce qu'il en était de son champ. J'ai écrit à mon Seigneur la peine d'un serviteur de mon Seigneur, dont j'ai été informé. »

Nomadisme et « Bédouins »

Voici, je le constate, vous, ce que mes frères et moi-même disons, vous ne l’écoutez pas. On dirait que c’est la haine qui me fait parler, alors que, moi, je parle avec sincérité. C’est vous qui dites : « Hammi-ištamar nous hait fortement pour nous dire de telles choses. » Avant mon départ, j’ai parlé en ces termes : « Tu dois venir avec moi ! Zimri-Lim a décidé de faire route » et, toi, tu envisages de manger, de boire et de dormir mais pas d’aller avec moi. Rester inactif et couché ne te fait pas rougir. Moi, je te jure que je ne suis jamais resté toute une journée sans bouger à la maison ! Jusqu’à ce que je sorte à l’extérieur pour m’aérer, j’ai un sentiment d’étouffement. Tu places ta confiance là où il ne faut pas, disant : « J’ai donné de l’argent à mon clan. » Qu’est-ce que cet argent à toi que tu as donné ? Cet argent à toi que tu as donné, moi, je sais tout ce qu’il en est. Hier, ton clan au complet s’est réuni au Camp ; celui qui t’aime disait : « Écris-lui de venir ! » et celui qui ne t’aime pas : « Ce n’est pas la peine qu’il vienne ! » Or si je n’étais pas venu en personne, (amis et ennemis) ne formeraient-ils pas qu’un ? Dis-moi pourquoi j’aurais besoin de te calomnier ? Peut-être que jamais vent chaud ou froid n’a fouetté ton visage ! Tu es indigne de ta race ! Là précisément où père et mère ont contemplé tes traits après que tu es tombé du sexe de ta mère, tu ne fréquentes que sexe de femme. Tu n’as pas la moindre (autre) expérience. Au contraire, regarde-moi : jusqu’à présent, j’ai failli périr et me suis sauvé de la mort. Au milieu de la ville d’Ahuna, à dix reprises, j’ai réussi à me sortir d’une émeute. Pourquoi maintenant ne pas me tenir pour un Dumuzi ? Au comput de l’année, on le tue ; à chaque… il revient au temple d’Annunitum. Moi-même, voici comment j’ai toujours procédé : sur le grain que j’ai fait, je n’ai pas fait de réserves mais… Je me trouve arrivé chez les Uprapéens et les (autres) Benjaminites. Voici ce que tu dis : « Yanṣib-Dagan ira avec toi comme mon représentant personnel. » Quand Yanṣib-Dagan est venu avec moi, c’était déjà un vieillard et maintenant il traverserait les régions steppiques et il effectuerait un travail quelconquepour toi ? Et quant à ce que tu dis sans cesse : « J’ai donné de l’argent », moi, j’ai donné en abondance de l’argent et de la farine et à moi… l’argent… (Lacune d’une ligne.) Maintenant, écoute ma présente tablette ! Si le roi est en retard pour partir en expédition, argent, farine et tout ce que tu possèdes, prends-le, je t’en prie, et étant donné que moi présentement je me trouve ici, rejoins-moi chez moi. »

J’avais envoyé deux hommes de Mišul à l’assemblée des Benjaminites afin de recueillir des informations à leur propos. C’était avant le moment que mon Seigneur remporte la victoire sur les troupes d’Ešnunna ; l’un des deux hommes que j’avais envoyés était revenu me dire ceci : « Ils se préparent à aller aux Bords-de-l’Euphrate pour razzier, se disant : ”Tandis que le roi est dans son camp, allons razzier les Bords-de-l’Euphrate et donnons-lui du tracas !” Voilà ce que les Benjaminites avaient décidé ; après l’annonce que mon Seigneur avait remporté la victoire sur le prince d’Ešnunna, ils se dirent : ”Maintenant que le roi a remporté la victoire sur le prince d’Ešnunna, et qu’ils se relâchent, allons razzier et rendons service au prince d’Ešnunna !” Ils se préparaient à agir de la sorte, lorsqu’un homme se leva dans leur assemblée, qui leur dit : ”Toute la population ainsi que le grain des villages des Bensim’alites ça a été rassemblé dans les places fortes ; si vous faites une razzia, que prendrez-vous ? Si vous faites une razzia, vous (ne) prendrez (que) des moutons et des bœufs ; par contre, le roi Zimri-Lim viendra et ses soldats…” Voilà ce qu’il leur a dit. Eux qui se préparaient à faire un raid se sont arrêtés et afin de s’informer sur le fond de l’affaire, ils ont envoyé des espions en disant : ”Pas question ! allez donc voir (d’abord) si toute la population, ainsi que le grain des villages, est (réellement) rassemblée dans les places fortes.” » Le bruit m’étant parvenu qu’ils avaient envoyé des espions à eux, je fis aussitôt des signaux de feu et j’écrivis à Sammetar à Mari, afin que le pays soit mis en état d’alerte. Les espions, l’ayant vu, repartirent et leur firent le rapport suivant : « Les Bords-de-l’Euphrate sont en état d’alerte : toute la population, ainsi que le grain, ça se trouve rassemblé. » Comme ils leur avaient fait ce rapport, (les Benjaminites) ont entrepris de fortifier la ville d’Abattum. Aussi, afin de pouvoir prendre une décision en ce qui les concerne, j’ai envoyé deux voyageurs (?) ; je les ai envoyés après les avoir fait embarquer. Dès que ces hommes me rejoindront, j’écrirai à mon Seigneur les nouvelles qu’ils me rapporteront. »

Relations diplomatiques

Les textes mis au jour à Mari fournissent une documentation abondante sur les relations internationales du XVIIIe siècle av. J.-C., de la même manière que les lettres d'Amarna pour le XIVe siècle av. J.-C. Elles renvoient à l'existence d'un système diplomatique reposant sur un ensemble de normes qui permettent de réguler les rapports entre royaumes[32].

Un principe hiérarchique régit les rapports internationaux : un groupe de grands rois, dont les souverains de Mari font partie, dirigent des rois de second rang, qui sont en général le vassal d'un roi des premiers. Cela s'exprime dans la terminologie comme un rapport entre « seigneur » et « serviteur », mais aussi suivant la métaphore de la famille : dans leurs lettres, les premiers se considèrent comme les « pères » des seconds, qui sont leurs « fils ». Des souverains de même rang se considère comme « frères ». Ces positions changent en fonction des évolutions des rapports de force, et par exemple Zimri-Lim a dû faire ses preuves au début de son règne et remporter plusieurs conflits pour s'imposer comme roi de premier rang[33].

En temps de paix, les différentes cours s'échangent des messages et des présents[34]. Les agents de ces relations sont des messagers, qui ont une sorte de fonction d'ambassadeur non permanent. En principe les échanges de cadeaux reposent sur la réciprocité : un roi doit offrir des cadeaux de la même valeur que ceux qu'il reçoit, et une entorse à ce principe peut être vue comme un affront. Les rois se portent aussi des appuis militaires, en détachant une partie de leurs troupes chez leurs alliés, ou, quand il s'agit de vassaux, chez leur suzerain. Des alliances matrimoniales consolident les rapports entre cours, quand elles sont alliées ou en rapport de vassalité, et aussi quand elles concluent la paix à l'issue d'un conflit. Deux mariages de rois de Mari sont bien documentés : celui de Yasmah-Addu avec une princesse de Qatna (nommée Beltum dans les tablettes de ce règne, sans doute identique à Dam-hurasi qui est connue comme étant une épouse de Zimri-Lim qui a repris le harem du roi précédent après l'avoir vaincu) ; celui de Zimri-Lim avec une princesse d'Alep, Shibtu. Les unions s'accompagnent de la constitution d'une dot pour l'épouse et de divers présents de l'époux pour sa nouvelle belle-famille. Zimri-Lim a aussi pratiqué une politique matrimoniale très active, donnant plusieurs de ses sœurs et filles en mariage à ses vassaux[35].

Les alliances diplomatiques ont également pu être étudiées grâce à la documentation provenant de Mari, appuyée par celle de sites de la même période (notamment Tell Leilan). Il s'agit de « serments par les dieux » dans lesquels un roi s'engage envers un autre, qu'il s'agisse d'un vassal jurant sa loyauté à son suzerain, d'un allié jurant de prêter main-forte à son « frère » contre un troisième roi, ou de deux anciens ennemis se promettant de ne plus s'attaquer. Certains des textes jurés lors des serments ont été couchés par écrit (quatre sont connus concernant Zimri-Lim), et nous sont parvenu ; il ne s'agit pas de textes de traités de paix à proprement parler. Des rituels accompagnent ces serments : quand les rois se retrouvent au même endroit pour prêter serment, ils sacrifient un ânon ; s'ils concluent leur alliance à distance l'un de l'autre, la cérémonie a alors le nom de « toucher de gorge » (s'enduire de sang ?)[36] - [37].

Voilà ce que j’ai dit vivement à Sin-bel-aplim. Moi-même je me suis pris de bec avec Sin-bel-aplim et les secrétaires, serviteurs de mon Seigneur, se sont fâchés et sont sortis de la cour du palais. On a dit l’affaire à Hammu-rabi et par la suite on les a vêtus d’habits. Une fois qu’ils furent vêtus, Ṭab-eli-mâtim et Sin-bel-aplim m’ont fait des reproches et m’ont tenu ce langage : « Voici ce que (te) dit Hammu-rabi : ”Tu ne cesses, dès potron-minet, de me chercher noise. As-tu donc la charge d’être le censeur de mon palais concernant les habits ? Je vêts qui me plaît et ne vêts point qui me déplaît. Je ne vêtirai pas une autre fois de (simples) messagers à l’occasion d’un repas !” » »

« (Je jure qu’)à partir de ce jour, tant que je vivrai, contre Zimri-Lim fils de Yahdun-Lim, roi de Mari et du pays des Bédouins, (contre) sa [ville], son armée et son pays, je ne commettrai [pas] de méfait, [et qu’envers] Zimri-Lim fils de Yahdun-Lim, (11) [roi de Mari et du pays des] Bédouins, [je ne pècherai en aucune manière(?)]. (…) (Je jure que …) que j’ai écrit à Zimri-Lim fils de Yahdun-Lim, roi de Mari et du pays des Bédouins, je ne (le) lui ai absolument pas écrit par mensonge ni malveillance et que c’est vraiment sans arrière-pensée que je (le) lui ai écrit. Les bonnes paroles qu’à Zimri-Lim fils de Yahdun-Lim, roi de Mari et du pays des Hanéens, j’ai jurées, je les lui conserverai scrupuleusement avec une complète sincérité. »

Voici une affaire dont on ne devrait pas parler mais, en réalité, il faut que j’en parle et que je soulage mon cœur ! Tu te comportes en roi souverain, toi ! Tu m’as réclamé les 2 chevaux que tu voulais et je te les ai fait envoyer. Or c’est 20 mines d’étain que, toi, tu m’as fait porter. Tu ne dois certes pas avoir de désir sans m’en parler tout uniment ! Cependant, tu m’as fait porter là bien peu d’étain ! Si au moins tu ne me faisais rien porter ! J’en atteste le dieu de mon père, même si mon cœur s’en fût offusqué — le prix de ces chevaux maintenant chez toi, chez nous, à Qaṭna, est de 600 sicles (d’argent), leur valeur — voilà que, toi, tu m’as fait porter 20 mines d’étain. Celui qui l’apprendra, que dira-t-il ? Ne se moquera-t-il pas de nous ? Cette maison-ci est ta maison. Que manque-t-il dans la tienne ? Un frère ne donne-t-il pas à un frère ce qu’il désire ? Si au moins tu ne me faisais pas porter d’étain, mon cœur n’aurait pas eu à s’offusquer ! Ce n’est pas toi le roi souverain ! Pourquoi as-tu fait cela ? Cette maison-ci est ta maison ! »

La vie religieuse à l'époque amorrite

L'archéologie indique que le temple des lions et le temple de Ninhursag de l'époque des Šakkanakku restent en usage sans modification notable, tandis que le temple de Shamash connaît d'importants travaux, datés du règne de Yahdun-Lim, qui commémore ces travaux par une longue inscription découverte inscrite sur des briques de l'édifice. Il suit le plan ancien de l'édifice, mais il érige une grande terrasse cultuelle au nord-ouest du bâtiment, le « Massif à Redans »[42].

Les textes fournissent des indications sur les principales divinités vénérées à Mari : Shamash y figure en bonne place, de même que la divinité tutélaire de la ville, Itur-Mer, ainsi que la déesse Eshtar (dénomination locale d'Ishtar)[43] dont la fête semble être la principale célébration religieuse de la ville à cette époque, connue notamment par un texte rituel[44]. Les autres divinités majeures du royaume, associées à la souveraineté, sont Dagan de Terqa, dont le sanctuaire est le plus important de la région (Dagan dispose également d'un important sanctuaire à Tuttul), et Eshtar de Der (ou Diritum), qui semble avoir le rôle de déesse protectrice de la dynastie de Zimri-Lim, qui participe annuellement à sa grande fête, en présence de ses principaux vassaux, et y commémore ses ancêtres[45].

Une des particularités du culte de la région de Mari, et plus largement de la Syrie, est le fait que les dieux y sont représentés non seulement sous la forme de statues, mais aussi sous celle de pierres, des bétyles, qui renvoient peut-être plus particulièrement aux traditions bédouines. Peut-être faut-il y voir une origine de la non-représentation de la divinité sous forme humaine qui se trouve plus tard dans l'Israël antique[46].

Les textes du palais royal indiquent également que le roi est en communication permanente avec le monde divin, en accord avec l'idéologie de l'époque qui s'appuie sur le principe de l'élection divine. Le roi et ses serviteurs recourent donc à la divination, en sollicitant l'avis des dieux avant de prendre des décisions, qui couvrent tous les domaines de leur activité : questions militaires et diplomatiques évidemment, conduite du culte, nomination d'un fonctionnaire, et également pour décider du moment opportun pour partir en déplacement, etc. Ils emploient pour cela de façon préférentielle l'extiscipine et l'hépatoscopie, qui consistent à rechercher les messages divins dans les entrailles ou le foie d'un agneau. D'autres formes de divination sont attestées par les textes mais bien moins documentées, notamment celles impliquant des oiseaux[47] - [48].

Dans d'autres situations les dieux s'adressent au roi de leur propre initiative, par le biais d'un médium, en général une personne associée à leur temple : ils transmettent leur message soit par le biais d'un rêve, soit par le biais d'une prophétie proclamée à voix haute. La documentation de Mari fournit ainsi un corpus de textes important sur le prophétisme, qui se retrouve par la suite en Assyrie et dans l'Israël antique[49] - [50].

Une autre pratique relevant de la communication avec le divin qui apparaît dans plusieurs documents de Mari est l'ordalie fluviale : lorsqu'un litige oppose deux personnes ou deux groupes et qu'il ne peut être tranché faute de preuve décisive, il arrive que les parties s'en remettent à l'avis du dieu-fleuve de la ville de Hit (au sud-est du royaume, partagée avec Babylone à l'époque de Zimri-Lim), et se soumettent à une épreuve qui implique de plonger dans le fleuve (ses modalités exactes ne sont pas comprises), et qu'il faut réussir pour prouver qu'on est dans son bon droit (l'échec pouvant entraîner la mort du participant). Cela ne concerne manifestement que des cas graves, et le roi suit ces affaires de près[51] - [52].

Il y a à Tuttul 14 bœufs à l’engrais, 42 bœufs trans-humants, 26 ovins mâles à l’engrais, 2 chèvres à l’engrais, que l’on a gavés. Écris à Tuttul. Il faut qu’on embarque bovins et ovins et qu’on (les) envoie en aval pour le rite de déploration de Dagan. »

J’ai pris les présages pour le salut des messagers. Ils ne sont pas bons. Derechef, je les prendrai pour eux. Lorsque les présages seront devenus sains, je les expédierai. D’autre part, au sujet des patrouilleurs du district d’Ikšud-appa-šu et de Habdu-ma-Dagan, en rien les patrouilleurs ne sont encore installés. Et il ne cesse d’arriver dans les sacrifices de mon Seigneur, toute une série d’organes atrophiés. Mon Seigneur le sait. On montre de la négligence envers les patrouilleurs. Or, les présages par extispicine concernant le salut du district où ils sont, ne sont pas bons »

En ce qui concerne les gens qui devaient plonger pour Šubram et Haya-Sumu (deux rois opposés sur un litige territorial) que mon Seigneur m’avait envoyés, j’ai envoyé avec ce groupe des prud’hommes de confiance. Pour commencer, ils ont fait plonger une femme et elle, de sortir. Après elle, ils ont fait plonger un vieux. (En nageant) sur une distance de 80 (mesures) en plein milieu du Dieu, il a réussi puis est sorti. Après lui, on a fait descendre une deuxième femme, et, elle, de sortir. Après elle, une troisième femme, le fleuve (l’)a « épousée » (elle s'est noyée). Étant donné que le vieux (n’)avait prouvé de droits (que) sur une longueur de 80 (mesures) et que le fleuve a « épousée » la troisième femme, les gens de Haya-Sumu ont refusé que les trois dernières femmes soient soumises à la plongée. Ils ont convenu : « Ville et terre ne sont pas nôtres ». Le vieux, tombant aux pieds des gens de Šubram, dit : « Les femmes qui restent, ne les faites pas plonger, de peur qu’elles ne meurent ! Nous voulons bien produire une tablette de non-revendication au sujet de la ville et de la terre, si bien que nul ne revendique pour la suite des temps et que ville et terre soient à Šubram ». Par devant les prud’hommes, les « domestiques » babyloniens et les Anciens de la ville, on leur a fait rédiger une tablette de non-revendication. J’envoie donc maintenant ces gens qui devaient plonger chez mon Seigneur pour qu’il puisse les interroger

Les dernières phases d'habitation

Après sa destruction par Hammurabi, Mari sort de l'histoire de la Mésopotamie. Elle n'est plus qu'une petite bourgade sans importance, à la suite des déplacements des routes commerciales, qui évitent dès lors le Moyen Euphrate (et l'axe de l'Euphrate en général), qui devient dès lors une région de second plan du Moyen-Orient. Mari continue néanmoins à abriter une petite communauté, mentionnée dans quelques textes de la seconde moitié du IIe millénaire jusqu'à l'ère séleucide, après quoi le site est définitivement abandonné.

Situation actuelle

À la suite du déclenchement de la guerre civile syrienne, les fouilles sont arrêtées et subissent un pillage à grande échelle. Un rapport officiel révèle que les pillards se concentrent sur le palais royal, les bains publics, les temples d'Ishtar et de Dagan[56] - [57].

En 2018, après cinq années passées sous le contrôle de milices terroristes, d'importants dégâts sont constatés sur le site de Mari. Plusieurs photographies publiées par la Direction des antiquités et des musées (DGAM) de Syrie sont reprises par de nombreux médias à travers le monde. Ce qui restait du palais royal a notamment été détruit par les pilleurs à la recherche de trésors à revendre[58] - [59].

Notes et références

- Charles François Jean, Six campagnes de fouilles à Mari, 1933-1939, Castermann, , p. 3

- Agnès Benoit, Art et archéologie : les civilisations du Proche-Orient ancien, Paris, RMN, coll. « Manuels de l'école du Louvre », , p. 567-568

- André Parrot, Mari, Ides et calendes, , p. 122

- Margueron 2013, p. 517-520.

- Margueron 2004, p. 63-67.

- Jean-Claude Margueron, « Planifier une ville nouvelle », sur Archéologie.culture.fr - Mari, non daté (consulté le ).

- Pascal Butterlin, « Stratigraphie urbaine », sur Archéologie.culture.fr - Mari, non daté (consulté le ).

- Margueron 2013, p. 520-521.

- Margueron 2004, p. 69-75.

- Margueron 2004, p. 75-79.

- Margueron 2004, p. 79.

- Résumé du débat par Bertrand Lafont, « Eau, pouvoir et société dans l’Orient ancien : approches théoriques, travaux de terrain et documentation écrite », dans Mohamed al-Dbiyat et Michel Mouton (dir.), Stratégies d'acquisition de l'eau et société au Moyen-Orient depuis l'Antiquité [en ligne], Beyrouth, Presses de l’Ifpo, (lire en ligne).

- (en) A. Archi et M. G. Biga, « A Victory over Mari and the Fall of Ebla », dans Journal of Cuneiform Studies 55, 2003, p. 1-44. D. Charpin, « Textes », dans SDB 2008, col. 223-224.

- Trudy Ring,Robert M. Salkin,Sharon La Boda, International Dictionary of Historic Places : Middle East and Africa, Volume 4, (lire en ligne), p. 214.

- Lester L. Grabbe, Alice Ogden Bellis, The Priests in the Prophets : The Portrayal of Priests, Prophets, and Other Religious Specialists in the Latter Prophets, (lire en ligne), p. 48.

- Margueron 2014, p. 533-536.

- P. Villard, « Les administrateurs de l’époque de Yasmah-Addu », dans D. Charpin et J.-M. Durand (dir.), Mari, Ébla et les Hourrites : dix ans de travaux. Actes du colloque international (Paris, mai 1993). Deuxième partie, Amurru 2, Paris, 2001, p. 9-140 ; B. Lion, « Les gouverneurs provinciaux du royaume de Mari à l’époque de Zimrî-Lîm », dans D. Charpin et J.-M. Durand, op. cit., p. 141-210

- Margueron 2004, p. 443-445.

- Margueron 2004, p. 442-443.

- Butterlin 2010, p. 175-177.

- Reculeau dans SDB 2008, col.349.

- Reculeau dans SDB 2008, col. 349-350.

- Reculeau dans SDB 2008, col. 345-347.

- Reculeau dans SDB 2008, col. 337-339.

- Reculeau dans SDB 2008, col. 343-344.

- Reculeau dans SDB 2008, col. 347-348.

- Reculeau dans SDB 2008, col. 339-343.

- https://www.archibab.fr/T4236 (consulté le 30/01/2023)

- https://www.archibab.fr/T8871 (consulté le 30/01/2023)

- https://www.archibab.fr/T1011 (consulté le 02/01/2023)

- https://www.archibab.fr/T4332 (consulté le 02/01/2023)

- Études détaillées sur le sujet : Bertrand Lafont, « Relations internationales, alliances et diplomatie au temps des rois de Mari », dans Jean-Marie Durand et Dominique Charpin (dir.), Amurru 2. Mari, Ébla et les Hourrites, Dix ans de travaux, Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations, , p. 213-328 ; Dominique Charpin, “Tu es de mon sang !” Les alliances dans le Proche-Orient ancien, Paris, Les Belles Lettres - Collège de France, .

- Arkhipov 2022, p. 345-346.

- Arkhipov 2022, p. 347-348.

- Charpin 2019, p. 219-221 et 225-227.

- Charpin dans SDB 2008, col. 272-274.

- Arkhipov 2022, p. 348.

- https://www.archibab.fr/T8254 (consulté le 19/02/2023)

- https://www.archibab.fr/T896 (consulté le 07/02/2023)

- https://www.archibab.fr/T8155 (consulté le 02/01/2023)

- https://www.archibab.fr/T23201 (consulté le 19/02/2023)

- Margueron 2013, p. 536.

- Durand dans SDB 2008, col. 356-362.

- Jacquet dans SDB 2008, col. 398-402.

- Charpin dans SDB 2008, col. 261-262.

- Durand dans SDB 2008, col. 362-364.

- Durand 2000, p. 91-94 et sq..

- Jacquet dans SDB 2008, col. 371-379.

- Durand 2000, p. 74-78 et sq..

- Durand dans SDB 2008, col. 369-371.

- Durand 2000, p. 150-160.

- Jacquet dans SDB 2008, col. 381-389.

- https://www.archibab.fr/T4455 (consulté le 07/03/2023)

- https://www.archibab.fr/T7215 (consulté le 01/03/2023)

- https://www.archibab.fr/T998 (consulté le 07/03/2023)

- (en) Patrick Cockburn, « The Destruction of the Idols: Syria's Patrimony at Risk From Extremists », The Independent, (lire en ligne).

- (en) « Damaged by War, Syria's Cultural Sites Rise Anew in France », The New York Times, (lire en ligne).

- Florence Evin, « En Syrie, le plus ancien palais de l’humanité détruit par l’organisation Etat islamique », Le Monde, (lire en ligne)

- Jean Talabot, « En Syrie, l'antique temple de Mari ravagé par l'État Islamique », Le Figaro, (lire en ligne)

Bibliographie

Introductions

- Jean-Robert Kupper, J. M. Aynard et A. Spycket, « Mari », dans Reallexicon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, vol. VII : Libanukasabas - Medizin, Berlin, De Gruyter, , p. 382-418

- (en) Jean-Marie Durand, « Mari (B) Texts », dans David Noel Freedman (dir.), Anchor Bible Dictionary, vol. 4, Londres et New York, Doubleday,

- (en) Jean-Claude Margueron (trad. Harriet Crawford), « The Kingdom of Mari », dans Harriet Crawford (dir.), The Sumerian World, Londres et New York, Routledge, , p. 517-537

- Pascal Butterlin, « Mari, capitale sur l’Euphrate », dans La science au présent 2014 : Une année d'actualité scientifique et technique, Encyclopaedia Universalis, , p. 198-207

Synthèses sur les fouilles archéologiques

- André Parrot, Mari, capitale fabuleuse, Paris, Payot, , 217 p. (ISBN 2228114502 et 978-2-228-11450-9)

- Jean-Claude Margueron, Mari : métropole de l'Euphrate au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Paris, Picard, , 576 p. (ISBN 2708407236)

- Pascal Butterlin, « Cinq campagnes à Mari : nouvelles perspectives sur l’histoire de la métropole du Moyen Euphrate », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 154, no 1, , p. 171-210 (lire en ligne)

Études sur Mari

- Jean-Marie Durand, Documents épistolaires du palais de Mari, 3 tomes, Cerf, coll. « Littératures anciennes du Proche-Orient », 1997-2000

- Nele Ziegler et Dominique Charpin, Mari et le Proche-Orient à l’époque amorrite, Essai d’histoire politique, Antony, SEPOA, (lire en ligne)

- « Tell Hariri / Mari », dans Jacques Briend et Claude Tassin (dir.), Supplément au Dictionnaire de la Bible, vol. 14, Letouzey & Ané, , 463 p. (ISBN 2706302526, lire en ligne), col. 213-456

- Jean-Marie Durand, « La religion à l'époque amorrite d'après les archives de Mari », dans Gregorio del Olmo Lete (dir.), Mythologie et religion des sémites occidentaux : Volume I. Ébla, Mari, Louvain, Peeters, coll. « Orientalia Lovaniensia Analecta », , p. 161-716

- Syria Supplément II : Mari, ni Est, ni Ouest, vol. 2, Beyrouth, Presses de l'Institut français du Proche-Orient,

- Sophie Cluzan et Pascal Butterlin (dir.), Voués à Ishtar : Syrie, janvier 1934, André Parrot découvre Mari, Beyrouth, Presses de l'Institut français du Proche-Orient, , 311 p. (ISBN 2351593944)

Mésopotamie et Syrie antiques

- Syrie : Mémoire et Civilisation, Paris, Flammarion et l'Institut du monde arabe, , 487 p. (ISBN 2080124250)

- Francis Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1020 p. (ISBN 2221092074)

- (en) Peter M. M. G. Akkermans et Glenn M. Schwartz, The Archaeology of Syria : From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC), Cambridge, Cambridge University Press, , 486 p. (ISBN 0521792304)

- Martin Sauvage (dir.), Atlas historique du Proche-Orient ancien, Paris, Les Belles Lettres, , 207 p. (ISBN 2251451137)

- (en) Ilya Arkhipov, « The Middle East after the Fall of Ur: From Assur to the Levant », dans Karen Radner, Nadine Moeller et Daniel T. Potts (dir.), The Oxford History of the Ancient Near East, Volume 2: From the End of the Third Millennium BC to the Fall of Babylon, New York, Oxford University Press, , 976 p. (ISBN 0190687576), p. 310-407

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Mari : Ville des bords de l'Euphrate - Portail du Ministère de la Culture

- Carte détaillée du royaume de Mari, dans Nele Ziegler, Anne-Isabelle Langlois, Les toponymes paléo-babyloniens de la Haute-Mésopotamie, Collège de France (collection « Institut des civilisations »), Paris, 2017

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :