Zimri-Lim

Zimri-Lim est le dernier roi de Mari. Il régna de 1775 à Son règne, connu par les imposantes archives du palais royal de Mari, est l'un des mieux documentés de l'histoire antique.

| Roi Mari | |

|---|---|

| - | |

| Chef de tribu (en) Bensimalites |

Il est un membre de la famille du précédent roi de Mari, Yahdun-Lim (1810-1794 av. J.-C. ; sans doute son grand-père, ou bien son oncle), qui a été contraint à l'exil, sous la protection du roi d'Alep, lorsque sa lignée a été évincée de Mari par Samsi-Addu. Après la mort de ce dernier, Zimri-Lim prend Mari et en devient le roi. Après avoir résisté à Eshnunna et maté la révolte des tribus benjaminites, il parvient à asseoir son pouvoir et à devenir un des principaux rois du Proche-Orient. Il impose son autorité sur la majeure partie des terres de Haute Mésopotamie situées au nord et à l'est de l'Euphrate et dans la région du Khabur, alors divisées en plusieurs petits royaumes instables. Il s'allie avec Hammurabi de Babylone pour conduire une coalition qui résiste à une tentative d'invasion de l'Élam en Mésopotamie en 1765. Néanmoins dans les années qui suivent il assiste à la montée en puissance du roi babylonien, dont il finit par devenir une victime. Il disparaît probablement lors de la prise de Mari en 1761, qui précède la destruction de la ville.

Les archives royales de Mari fournissent une mine d'information sur le règne de Zimri-Lim. Il est à la tête d'une entité politique duale, car il est à la fois roi de Mari et des territoires alentours, mais aussi chef de la tribu des Bensim'alites dont une partie nomadise hors de son territoire, tout en reconnaissant son autorité. Comme les autres rois de son époque, il est un chef de guerre, dont les troupes sont constamment sur le pied de guerre en raison du contexte trouble de son temps, qui ne lui laisse quasiment pas de répit. Il est très actif sur le plan diplomatique, conduisant une politique d'alliances visant à renforcer son pouvoir, qui passe notamment par le mariage de plusieurs de ses filles à ses vassaux. Il est également considéré comme l'élu des dieux, ce qui le conduit notamment à procéder à de nombreuses consultations d'oracles et à se tenir au courant de prophéties le concernant, afin de prendre connaissance des volontés divines. Son palais est le cœur de l'administration de son royaume, qui s'appuie sur ses serviteurs proches, et aussi une population féminine importante, dominée par la reine Shibtu, originaire du puissant royaume d'Alep, qui acquiert une grande importance dans la gestion de la maisonnée du roi. Le palais comprend de nombreux magasins, documentés par l'archéologie et des textes administratifs qui procurent de nombreuses informations sur la vie matérielle d'une cour royale à cette époque, par exemple les denrées servies lors des repas du roi et la vaisselle de luxe gardée sous haute surveillance.

Étymologie

Le nom Zimri-Lim est en langue amorrite (Zimrī-Lîm), et signifie « la tribu est mon secours » ou la « tribu est ma force ». Le second terme signifie « tribu », sans doute liʾmum au nominatif, ici à l'état absolu liʾim (ou lîm)[1]. Il se retrouve dans le nom des autres rois de sa dynastie, Yaggid-Lim et Yahdun-Lim, qui ont de ce fait pu être surnommés de façon quelque peu hâtive « dynastie des Lim »[2] (le terme se trouve aussi dans le nom du contemporain Yarim-Lim Ier d'Alep, qui appartient à une tribu amorrite différente[1]).

Sources

Le règne de Zimri-Lim est essentiellement documenté par les archives mises au jour en divers points du palais royal de Mari[3]. Il s'agit de textes laissés sur place par les conquérants babyloniens lors qu'ils ont pris la ville et pillé le palais, en sachant qu'ils en ont emporté une partie qu'ils jugeaient plus importante. Elles se comptent par milliers, non intégralement publiées, et se répartissent pour l'essentiel en deux grandes catégories. D'abord des textes administratifs documentant la gestion de la « maison » du roi, surtout des tablettes enregistrant les entrées et les sorties de produits, notamment des textes de sortie de nourriture pour la table royale (les « repas du roi »), les rations distribuées au personnel du palais, les présents offerts aux messagers et cours étrangers, aussi des textes d'inventaire de biens stockés dans le palais (notamment les objets précieux et matières premières destinées aux artisans du palais), des listes de champs du domaine royal et des documents fiscaux, des listes de travailleurs du palais et de captifs de guerre déportés, etc. D'autres textes administratifs documentent l'administration des provinces, notamment des recensements à but militaire et les présents offerts par des notables locaux au roi. Le fait que ces textes soient souvent datés permet de les utiliser pour reconstituer l'histoire politique. Les lettres des archives royales de Mari constituent la documentation la plus étudiée et mise en avant de ce corpus. Elle comprend la correspondance du roi avec ses subordonnés en poste dans les provinces ou en mission à l'étranger, et aussi la partie de sa correspondance diplomatique que les Babyloniens n'ont pas emportée (ils ont manifestement pris les lettres envoyées par les rois les plus puissants, à commencer par celle de leur roi Hammurabi). Un ensemble de lettres important est la correspondance féminine, des lettres envoyées par des femmes du palais au roi ou à d'autres personnes. Le palais de Mari a aussi livré des textes juridiques, rituels, scolaires et littéraires, notamment l’Épopée de Zimri-Lim, texte épique à la gloire du roi[4] - [5].

Très peu d'inscriptions commémoratives de ce roi sont connues[6] - [7]. Ses noms d'années, célébrant les faits mémorables de son règne, avant tout des actes pieux (10e année : « Année où Zimri-Lim a offert un grand trône au dieu Addu de Mahanum ») et des victoires militaires (4e année : « Année où Zimri-Lim s'est emparé d'Ashlakka »), sont essentiels pour reconstituer la chronologie relative de son règne et de connaître certains des événements marquants[8].

Des textes datés de l'époque de Zimri-Lim mis au jour hors de Mari complètent cette reconstitution. Des tablettes administratives non publiées ont notamment été mises au jour à Tell Ashara (Terqa)[9]. Trois lettres écrites par le roi de Mari ont aussi été mises au jour à Tell Rimah (Qattara), hors de son royaume[10].

Les sources non-écrites sont constituées par des images, notamment celles des sceaux-cylindres retrouvés ou bien de leurs empreintes figurant sur des tablettes d'argile, ainsi que les fragments de peinture du palais royal de Mari. L'analyse des vestiges archéologiques, avant tout ceux du palais royal de Mari, fournit aussi des informations précieuses sur l'époque de Zimri-Lim[11].

Histoire

Contexte

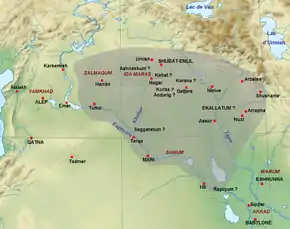

Le règne de Zimri-Lim prend place durant la période dite « paléo-babylonienne » (babylonienne ancienne), qui va de 2004 à 1595 av. J.-C. selon la chronologie moyenne, qui est la plus employée par les historiens spécialisés de la période. Cette époque parfois aussi appelée période amorrite, car les dynasties qui dominent la Mésopotamie et la Syrie sont alors majoritairement d'ethnie amorrite (un peuple parlant une langue ouest-sémitique), et c'est le cas de celle de Zimri-Lim. La Syrie et la Mésopotamie de la fin du XIXe siècle av. J.-C. et du début du XVIIIe siècle av. J.-C. sont partagées en plusieurs royaumes, les plus puissants étant, aux côtés de Mari ceux dont les capitales sont situées à Larsa, Babylone, Eshnunna, Alep (Yamhad), Qatna. La Haute-Mésopotamie est très instable politiquement : aucune grande puissance ne s'y impose de manière durable, et une myriade de petites principautés se partage le territoire, avec des guerres intestines et coups d’États très rapides, qui s'accompagnent de purges et de déplacement de populations importants, étant donné que les rois qui s'implantent dans les cités ont souvent un pouvoir sur des groupes semi-nomades très mobiles[12].

Vers 1810-1805 un roi bensim'alite, Yahdun-Lim, prend le pouvoir à Mari. Ces origines sont mal connues, mais on sait qu'il est le fils de Yaggid-Lim, un roi dont la capitale semble s'être située à Ṣuprum, ville proche de Mari mais située de l'autre côté de l'Euphrate. Quoi qu'il en soit son pouvoir a aussi un aspect tribal, et il instaure une dynastie double : il est à la fois roi du territoire de Mari, et rois des « Bédouins » de sa tribu, les Bensim'alites (ou Sim'alites). Il impose son autorité sur une large portion de la zone située entre les cours moyens du Tigre et de l'Euphrate, la « Djézireh », devenant le suzerain des rois de la région. Son grand rival est Samsi-Addu (ou Shamshi-Adad), roi qui semble avoir pour ville d'origine la vénérable cité d'Akkad, d'où il a été évincé avant de retrouver une capitale plus au nord à Ekallatum. Le roi de Mari trouve la mort en 1794 dans une intrigue de palais, qui conduit son fils Sumu-Yamam au pouvoir[13] - [14]. Mais celui-ci est vaincu deux ans plus tard par Samsi-Addu, qui parvient à la même période à évincer les autres principaux rois de la Djézireh, et à constituer un vaste royaume, que les historiens modernes désignent comme le Royaume de Haute-Mésopotamie. Afin de diriger Mari, il y intronise son fils Yasmah-Addu, alors que son autre fils Ishme-Dagan est implanté à Ekallatum. Lui-même se constitue une capitale au centre de son royaume, à Shubat-Enlil. Il parvient à maintenir cet édifice politique pendant une quinzaine d'années, malgré les dangers que font peser sur lui le royaume du Yamhad à l'ouest, et celui d'Eshnunna à l'est[15] - [16].

Origines

Zimri-Lim est né dans le clan de Yahdun-Lim, qui est à la tête de la confédération tribale des Bensim'alites. Il est probablement le neveu ou le petit-fils du roi de Mari déchu[17]. Ses premières années de vie se passent en exil, puisque sa famille a été contrainte de fuir les territoires dominés par Samsi-Addu, accompagnée d'un grand nombre de membres de son clan. Il est sans doute adolescent au moment de ces événements, car lors de son intronisation, après quinze années d'exil, il a déjà des filles en âge d'être mariées. On ne connait pas le lieu exact où Zimri-Lim passe son exil, mais il est certain que c'est dans un territoire situé dans le royaume du Yamhad, ou du moins sous sa protection. On ne sait pas non plus dans quelles conditions il est devenu le chef du clan et donc l'héritier des revendications sur le trône de Mari en tant que successeur de Yahdun-Lim[18].

Prise de pouvoir

Les années 1777-76 sont marquées par un regain des troubles dans le royaume de Samsi-Addu. La mort du roi en 1775 provoque une explosion de révoltes qui emportent son royaume[19]. Les descendants des anciens souverains évincés tentent de reprendre leur héritage, et Zimri-Lim se met alors en route vers Mari, avec les autres Bensim'alites qui avaient fui auparavant. Les lettres reçues par Yasmah-Addu à cette époque permettent de suivre l'avancée rapide des troupes sur Mari, qui progressent le long de l'Euphrate, prenant Tuttul puis Terqa. Mari est prise par une autre troupe, conduite par le chef de guerre Bensim'alite nommé Bannum. Yasmah-Addu meurt à ce moment ou peu après, puisqu'il disparaît de la documentation. En revanche son frère Ishme-Dagan maintient un royaume à l'est autour d'Ekallatum, sans parvenir à intervenir à Mari. Zimri-Lim fait son entrée à Mari, et se fait introniser à Terqa, dans le temple du dieu Dagan[17] - [20].

Zimri-Lim est rapidement soumis à un dilemme diplomatique afin de consolider son pouvoir : choisir entre l'alliance et la protection de Yarim-Lim Ier d'Alep à l'ouest, ou d'Ibal-pi-El II d'Eshnunna à l'est. Il reste loyal au premier, à qui il doit probablement sa survie et sa prise de pouvoir, et épouse sa fille Shibtu. Un peu avant, il semble également avoir épousé la fille du roi de Qatna qui était auparavant mariée à Yasmah-Addu, ce qui lui permet d'être en bons termes avec une autre puissance occidentale. Il reprend aussi une partie des anciens serviteurs de Yasmah-Addu, ce qui lui vaut les invectives de certains de ses proches qui doutent de leur loyauté[17] - [21].

Au moment où Zimri-Lim prenait le pouvoir à Mari, d'autres rois reprenaient les possessions de leurs ancêtres en Haute Mésopotamie, créant une balkanisation rapide de la région. En tant que maître de la puissance dominante traditionnelle, Zimri-Lim fait rapidement valoir son ambition de devenir le suzerain de cet espace, ainsi que l'indique cette lettre qu'il envoie à deux roitelets installés au nord de son royaume, dans le triangle du Khabur, le pays d'Ida-maraṣ[17] - [22] :

« Dis à Abi-Samar et Ikšud-lâ-šêmêšu : ainsi (parle) Zimri-Lim.

Le pays entier est revenu à ses lots d’héritage et chacun est (re)monté sur le trône de la maison paternelle. Et voici ce que j’ai entendu (dire) : « Le pays d’Idamaraṣ, là où (du moins) il tient les places fortes, ne prête attention qu’à Zimri-Lim ! »

[À présent], écrivez-moi. Je viendrai prononcer pour vous [un serment] solennel [par les dieux]. Livrez-moi la ville pour que je la remette à son maître. Quant à vous,navec vos biens, je vous ferai voir le lieu d’élection que vous me direz. À l’audition de ma présente tablette, fais-moi porter promptement une réponse à ma tablette[23]. »

Zimri-Lim appuie la prise de pouvoir de plusieurs rois de la contrée, ce qui lui assure leur hommage. Il y intervient militairement à plusieurs reprises, d'abord pour chasser les restes des troupes de Samsi-Addu restées dans la région, puis pour faire une démonstration de forces aux rois locaux qui contestent son autorité[24] - [25].

La guerre contre Eshnunna et les Benjaminites

Lors de sa prise de pouvoir, Zimri-Lim avait pu compter sur l'appui de troupes de la tribu des Benjaminites, pourtant les rivaux habituels des Bensim'alites. Mais les rois benjaminites se montrent peu enclins à reconnaître sa supériorité. Ils reçoivent la promesse de soutien d'Eshnunna, qui est en mauvais termes avec Mari au sujet de la possession des territoires en aval de cette dernière, le pays de Suhum. Des rois Benjaminites se soulèvent une première fois en 1773, sans succès, notamment parce qu'ils ne reçoivent aucune aide d'Eshnunna[26].

Alors que Zimri-Lim a consolidé son emprise sur ses vassaux, le conflit larvé entre Mari et Eshnunna devient effectif à l'automne 1772 quand les troupes de la seconde envahissent le Suhum. Les Benjaminites se soulèvent à nouveau, et Eshnunna envoie un autre corps de troupe qui remonte la vallée du Tigre puis se dirige vers le triangle du Khabur. Cela contraint Mari à conduire la guerre sur plusieurs fronts, et aussi à une offensive diplomatique pour s'attacher le soutien d'autres grandes puissances (Babylone et Qatna) et la loyauté des roitelets du nord, partagés entre ceux qui restent fidèles à Zimri-Lim et ceux qui rejoignent le camp d'Eshnunna. Alors que Mari et ses alliés semblent peiner à faire face aux envahisseurs, ceux-ci subissent une attaque à l'autre extrémité de leur royaume, dans le Zagros, qui les pousse à un retrait partiel. Les troupes d'Eshnunna restant au nord sont vaincues à Andarig, et se retirent, ouvrant une période de règlements de comptes contre les rois locaux qui étaient passés dans leur camp. Les armées d'Eshnunna qui ont envahi le Suhum repartent également. Les Benjaminites ont subi des défaites, et optent pour la réconciliation et la soumission à Zimri-Lim[27] - [28].

La paix avec Eshnunna est plus durement négociée, mais elle est conclue en 1770 : Zimri-Lim reconnaît le roi d'Eshnunna Ibal-pi-El comme son « père », donc son supérieur, mais il récupère l'intégralité des territoires envahis par Eshnunna[29].

Un pouvoir consolidé

Après sa victoire, Zimri-Lim a consolidé son autorité sur ses vassaux, et son statut de « grand roi », égal des autres puissances dominant le Moyen-Orient. Le fils de Samsi-Addu, Ishme-Dagan, a perdu le trône d'Ekallatum et s'est alors réfugié à Babylone, ce qui éloigne la menace qu'il fait peser. Cela ne veut pas dire la paix soit instaurée, puisque les différents petits rois de la Haute Mésopotamie qui reconnaissent la suzeraineté du roi de Mari sont prompts à se quereller entre eux, ce qui entraîne divers conflits, incitant Zimri-Lim à intervenir pour introniser des rois qui ont ses faveurs. Il voyage en personne dans la région du Khabur en 1767, mais cela ne suffit pas à apaiser les rapports politiques dans cette région[30] - [31].

En 1766-1765, Mari se rapproche de l'Élam, royaume situé dans l'actuel sud-ouest de l'Iran, qui est alors considéré comme la plus grande puissance du Moyen-Orient. Cela avait un intérêt commercial car ce royaume maîtrisait les routes commerciales transportant de l'étain et du lapis-lazuli depuis des pays situés encore plus à l'est, mais aussi un intérêt politique et militaire car les Élamites envisageaient d'attaquer Eshnunna. L'autre grand rival de cette dernière, Hammurabi de Babylone, se joint d'ailleurs à la coalition. Les troupes élamites attaquent Eshnunna et s'en emparent en 1765[32].

Au printemps de la même année, Zimri-Lim participe à une campagne militaire en appui au Yamhad, contre un vassal de celui-ci-ci. Plutôt que de revenir à Mari dans la foulée, il entreprend un voyage qui le conduit jusqu'à Ugarit, sur la mer Méditerranée. C'est durant ce voyage qu'il apprend que les Elamites, non contents d'avoir pris Eshnunna, ont décidé de poursuivre leur route vers la plaine mésopotamienne. Il reprend la route de Mari alors qu'un conflit de grande ampleur est en train de débuter[32] - [33].

La guerre contre l'Élam et l'ascension de Babylone

Le conflit contre les Élamites est documenté par de nombreuses lettres, qui indiquent l'état d'alerte dans lequel se trouvent les royaumes de Mésopotamie et de Syrie. Les troupes élamites reprennent en effet le même chemin que celles d'Eshnunna peu avant, en remontant le Tigre puis en pénétrant dans le triangle du Khabur, où une partie des rois passe dans leur camp par la contrainte, ou par choix. Une autre troupe élamite redescend le Tigre vers Babylone. Les deux rois les plus menacés, Zimri-Lim et Hammurabi, entreprennent donc de s'allier et de diriger une coalition afin de repousser les envahisseurs, non sans essuyer des refus (notamment ceux de Qatna et de Larsa). Après une lutte âpre, les coalisés défont les Élamites à Hiritum, dans le nord de la Babylonie, et les forcent à se retirer[34] - [35].

La conclusion de la guerre entraîne une nouvelle vague de renversements et de conflits locaux dans les royaumes du nord, et aussi le retour de l'ennemi juré de Zimri-Lim, Ishme-Dagan, qui reprend son trône à Ekallatum, qui semble d'abord mieux disposé à l'égard du roi de Mari, qui est en position de force en Haute Mésopotamie après ses divers triomphes. Néanmoins il connaît d'autres revers et retourne en exil à Babylone[36]. Le roi de cette dernière, Hammurabi, profite alors de l'appui militaire de Mari pour s'emparer de Larsa, son grand rival méridional. Il parvient également à étendre son influence sur ce qu'il reste du royaume d'Eshnunna. Bien qu'il ne dispose pas de ses troupes au complet, Zimri-Lim intervient militairement à deux reprises dans le nord et parvient à soumettre des roitelets qui cherchent à s'émanciper. Mais Hammurabi gagne du terrain dans la vallée du Tigre, et commence à devenir influent au Sud-Sinjar où la situation reste trouble : il y règle un litige successoral survenu à Andarig et poste une partie de son armée, alors que c'est en principe une région située dans la mouvance de Mari[37] - [38].

La chute de Mari

Les lettres les plus récentes trouvées dans le palais royal de Mari laissent deviner une montée des tensions entre Mari et Babylone, liée au fait que cette dernière cherche à étendre son influence plus loin vers le nord, donc le domaine de Mari. En 1762, alors que Babylone s'empare d'Eshnunna, il semble que Zimri-Lim ait choisi le camp du second au détriment du premier, pourtant son allié. Cela pourrait expliquer pourquoi il est devenu à son tour la cible de Hammurabi[39].

Quoi qu'il en soit Mari est prise par Babylone, apparemment au printemps 1761, dans des circonstances inconnues faute de sources. On ne sait pas ce qu'il advient de Zimri-Lim, à propos duquel plus aucune information n'existe après cette date. Les troupes babyloniennes infligent également des défaites à des rois de Haute Mésopotamie, peut-être des alliés venus au secours de Mari. Cette ville est occupée Mari quelques mois par les vainqueurs, qui vident son palais de ce qui les intéressait (dont les sources qui devaient documenter la chute de Mari), puis ils y mettent le feu en 1759, entraînant son abandon définitif[40] - [41].

Famille

Parents

Zimri-Lim a pour mère Addu-duri, qui meurt dans la sixième année de règne de Zimri-Lim. Elle est peut-être d'origine benjaminite. Sa correspondance indique que la reine-mère joue un rôle important, notamment dans les affaires religieuses et administratives, et s'occupe de la gestion du palais lorsque le roi est en déplacement, durant des années pour lesquelles le pouvoir de son fils n'est pas encore raffermi[42] - [43] - [44].

« Dis à Addu-duri : ainsi parle ton Seigneur.

J’ai pris connaissance de ta tablette que tu m’as fait porter. À propos de ce que tu me dis : « Il ne faut pas que mon Seigneur soit négligent à se protéger ! », je ne montre nulle négligence à me protéger, exactement selon ta lettre que tu m’as envoyée : je me trouve faire très attention.

En outre, voilà que tu dois offrir les sacrifices pour la protection du palais ; tiens-toi devant les dieux !

En attendant mon arrivée, montre-toi très vigilante ! En outre, une nouvelle qui t’arrivera(it) de n’importe où ou dont tu aurais ouï-dire, doit en urgence m’être ponctuellement transmise.

Autre chose : je t’ai fait porter cette tablette le 8 courant (du mois) de kiskissum (xi). Le 12, je me transporterai de la Forteresse de Yahdun-Lim à Mari. Il faut qu’à l’écoute de cette tablette toutes dispositions soient prises concernant les sacrifices de Deritum, sans faute[45]. »

Son père, mort au moment où il monte sur le trône et peu documenté, est un dénommé Hadni-Addu, membre de la famille de Yahdun-Lim, sans doute son frère, ou bien son fils. Yahdun-Lim est donc l'oncle de Zimri-Lim, ou son grand-père, même si officiellement Zimri-Lim se présente comme son fils, pour consolider sa position de successeur et héritier du trône de Mari et de la position de chef tribal[46] - [44].

Épouses

Zimri-Lim dispose de plusieurs épouses (kallatum). Elles sont apparemment toutes de sang royal, mais sont rangées dans un ordre hiérarchique qui privilégie celles dont l'ascendance est la plus importante[47].

La première est Dam-hurasi(m)[48] - [44]. Selon l'identification proposée par J.-M. Durand, c'est une princesse de Qatna, qui avait été précédemment une épouse de Yasmah-Addu, et était mentionnée dans la correspondance de ce règne sous le nom de Beltum. Zimri-Lim l'aurait épousée lorsqu'il a renversé Yasmah-Addu, suivant la coutume de l'époque qui veut qu'un roi vainqueur prenne le harem du vaincu. Du point de vue diplomatique, c'était l'opportunité de renforcer ses liens avec le royaume dont elle était originaire[49].

L'autre épouse principale de Zimri-Lim est Shibtu(m), une princesse venue de l'autre grand royaume syrien, Yamhad (Alep). Il l'épouse dans sa seconde année de règne. En pratique si ce n'est en principe, c'est la véritable première épouse de Zimri-Lim, celle qui est de loin la plus représentée dans la correspondance royale, qui occupe la place majeure dans l'administration du palais[50] - [51] - [52].

La troisième épouse de Zimri-Lim qui occupe une place importante est Yataraya. Son origine exacte est inconnue, en tout cas ce n'est pas une princesse d'un grand royaume, et elle est déjà mariée à Zimri-Lim quand il monte au pouvoir, sans doute en tant qu'épouse principale mais elle doit céder sa place aux deux précédentes. Elle n'en conserve pas moins un lien personnel spécial avec Zimri-Lim : elle lui a donné plusieurs enfants avant son intronisation et lui en donne encore après, et c'est elle qu'on voit l'accompagner dans ses voyages[53] - [54] - [55].

Plusieurs lettres de la correspondance des épouses de Zimri-Lim, au moment où le roi est en déplacement, mettent en lumière quelques moments d'intimité[56]. Une lettre indique que Shibtum envoie au roi des vêtements qu'elle a confectionnés[57] :

« Dis à mon Seigneur : ainsi (parle) Šibtu, ta servante.

Puisse mon Seigneur capturer ses ennemis et rentrer à Mari après un voyage sans histoire et la joie au cœur !

En outre, voilà que mon Seigneur peut mettre sur ses épaules l’étoffe et la chemise que j’ai confectionnés[58]. »

Dans la lettre suivante c'est Dam-hurasi qui donne des nouvelles des enfants du harem et demande des nouvelles du roi[59] :

« Dis à mon Seigneur : ainsi parle Dam-huraṣi, ta servante.

Porte-toi bien ! Je suis en bonne santé. Ton Palais est en bonne santé. Les fillettes sont en bonne santé. Moi, ta servante, je suis en bonne santé.

Autre chose : jusque à quand mon Seigneur ne m’enverra-t-il pas de ses nouvelles ? Mon Seigneur ne l’a pas fait et mon cœur ne s’est pas réjoui ![60] »

Une lettre de Yataraya est écrite alors qu'elle accompagne Zimri-Lim dans un voyage dans le nord, et est destinée à Shibtum (dont la position prééminente apparaît clairement), pour lui donner des nouvelles :

« Dis à ma reine : ainsi parle Yataraya, ta servante.

Mon Seigneur est en bonne santé ; les armées et les domestiques sont en bonne santé. Que la Dame du palais fasse vivre ma reine le cycle des ans, pour l’amour de moi ! Que des nouvelles de la santé de ma reine soient continues chez moi ! Je suis très attentive aux nouvelles de la santé de ma reine !

J’enverrai à ma reine les nouvelles que j’apprendrai après l’envoi de ma présente tablette.

Au jour où je t’envoie cette tablette, le roi a donné le tribut à mon Seigneur ; il a affranchi le Palais d’Ilan-ṣura[61]. »

En plus de ses autres épouses, une vingtaine attestée dans les sources, mais moins importantes que les précédentes donc moins documentées[62], Zimri-Lim avait probablement des concubines, qui sont rangées dans la catégorie des « musiciennes » (nārtum), qui comprend également des femmes de haute naissance, dont des princesses[63]. Une des épouses de Zimri-Lim, nommée Beltani, semblerait d'ailleurs être une ancienne « musicienne »[64].

Enfants

Une vingtaine de princesses est connue par les textes[65]. Au moment de sa montée sur le trône, Zimri-Lim dispose de plusieurs filles en âge de se marier, qu'il donne en mariage à des souverains vassaux[66]. D'autres naissent durant son règne. Les plus jeunes de ses filles et ses fils vivent au palais[67]. Seuls trois fils de Zimri-Lim sont connus, tous nés durant son règne. Ils reçoivent tous le nom d'un ancêtre de Zimri-Lim, afin d'assurer la continuité dynastique. L'héritier présomptif est Yaggid-Lim, qui semble être le fils de Dam-hurasi. Hadni-Addu semble être le fils de Shibtum. Un troisième fils, Yahdun-Lim, est mort en bas-âge puisque son tombeau est mentionné dans un texte[68].

Peu de choses sont connues sur les enfants en bas-âge : leur naissance est documentée par des documents administratifs enregistrant les cadeaux offerts à leur mère après l'accouchement, quelques lettres annoncent également des naissances[69], comme celle-ci adressée par Shibtum[57] :

« Dis à mon Seigneur : ainsi (parle) Šibtum, ta servante.

Je viens d’enfanter des jumeaux, un garçon et une fille ; que mon Seigneur soit content ![70] »

En revanche une autre missive mentionne la mort d'une princesse en bas-âge et les précautions prises pour en informer le roi[69] :

« Dis à Dariš-libur : ainsi (parle) Ušareš-hetil, ton fils.

[À propos de la fille] de la Reine, [il avait eu une tr]anse. [La fille] de mon Seigneur n’a pas vécu ; [aujourd’hui, elle est m]orte. Elle était née le … ; [Le même jour], Irra-gamil avait eu une transe, disant : « Elle ne vivra pas ! ».

Avant que le roi n’atteigne Mari, dis-lui que cette fillette est morte qu’il soit au courant. Il est à craindre que le roi, s’il apprend la mort de cette fillette, à son entrée à Mari, ne se mette à être profondément troublé[71]. »

Idéologie royale

Un sceau-cylindre de Zimri-Lim, connu par plusieurs empreintes, porte l'inscription « Zimri-Lim préposé de Dagan, favori d'Enlil, roi de Mari et du pays bédouin, fils de Yahdun-Lim »[72] - [73]. Cela renvoie à plusieurs éléments : l'élection par les dieux liés à la royauté (Dagan, Enlil), la double monarchie exercée à la fois sur le territoire de Mari et des groupes nomades, et l'ancrage dans une dynastie dont un roi précédant, Yahdun-Lim, a déjà exercé les mêmes fonctions, et est érigé de manière fictionnelle en père de Zimri-Lim (alors qu'il est plus probablement son oncle).

Élection divine et légitimité dynastique

Une lettre adressée à Zimri-Lim par la reine Shibtu lui rapporte la vision qu'a reçu en rêve une femme dans le temple du dieu Itur-Mer à Mari, dans lequel il est rappelé sous la forme de chants guerriers que la royauté (šarrūtum) lui a été octroyée, par le biais de trois éléments que sont des attributs symboliques (sceptre et trône, voire les bateaux), son « règne » (pâlum ; dans le sens de période de gouvernement) et le territoire (le Pays d'amont et d'aval)[74] - [75] :

« Autre chose : dame Kakka-lidi, a eu une vision dans le temple d’Itur-Mer. Elle a dit :

« 2 barges, très grandes, barraient le fleuve. Le roi et les soldats y étaient embarqués. Ceux de droite criaient à la gauche : “La Royauté, le Sceptre, le Trône, le Règne, le Pays d’amont et d’aval c’est à Zimri-Lim qu’ils sont donnés !” et les soldats, tous ensemble, répondaient : “C’est à Zimri-Lim qu’ils sont donnés !”. Ces barges arrivant à la porte du palais…[76] »

La légitimité des rois de l'époque amorrite repose principalement sur deux piliers : une légitimité divine, suivant le principe qui veut que le roi gouverne parce qu'il est élu par les dieux ; une légitimité dynastique, qui veut que le roi gouverne parce qu'il est le chef du lignage qui dirige le royaume[77].

Concernant le premier point, les divinités qui sont plus précisément liées à la royauté à Mari sont le grand dieu régional Dagan, le dieu tutélaire de Mari Itur-Mer (celui-là même qui est à l'origine de la vision décrite ci-dessus), et la déesse Eshtar de Der (ou Diritum)[78].

Concernant le second point, Zimri-Lim pousse le principe jusqu'à changer de père au début de son règne : son sceau le plus ancien le présente comme le fils de Hadni-Addu, qui est probablement son véritable père mais n'a pas régné ; une fois monté sur le trône, son sceau le présente comme le fils de Yahdun-Lim, l'ancien roi de Mari, qui est en fait plutôt son oncle ou son grand-père. Il s'agit d'une mesure politique visant à renforcer sa légitimité. Une autre manière de renforcer son ancrage dynastique a consisté à donner à ses fils le nom de ses ancêtres (Yahdun-Lim, Yaggid-Lim et Hadni-Addu)[79] - [73].

Le roi de Mari et des Bédouins

La royauté de Zimri-Lim est double, suivant un principe repris de son prédécesseur Yahdun-Lim : il se dit à la fois « roi de Mari » et « roi du pays des Bédouins » (hanû)[80]. Cela revient à dire qu'il est roi de Mari et de son territoire, et aussi roi des groupes nomades Bensim'alites dont il fait partie (alors qu'il n'est que suzerain des rois de l'autre grande tribu nomade, les Benjaminites). C'est donc une autorité d'un type particulier, qui se retrouve du reste dans l'organisation administrative du royaume (voir plus bas). Le premier élément correspondant à une vision classique d'un territoire défini par sa ville principale et comprenant sa population sédentaire. Le second point fait référence à des populations nomades qui ne sont pas attachées à un territoire, peuvent franchir les limites du royaume mais n'en restent pas moins des sujets de leur roi Zimri-Lim et le fondement de sa puissance militaire[81]. L'allégeance des Bensim'alites est en effet ce qui avait permis à sa dynastie de survivre après son éviction de Mari par Samsi-Addu et qu'il s'était réfugié avec une partie de la tribu quelque part dans le territoire sous l'autorité d'Alep, et ce qui lui avait permis de (re)prendre le pouvoir à Mari[80].

Apparitions et images du roi

Les apparitions en public du souverain étaient savamment étudiées afin de parfaire la mise en scène de la royauté. Cette lettre, datée du tout début du règne de Zimri-Lim, indique qu'il a été conseillé pour sa première entrée à Mari : en montant sur un cheval, il serait apparu comme un roi étranger, car ce n'est pas l'usage local, qui veut que le roi se déplace en palanquin (nūbalum) ou sur une mûle[82] :

« Dis à mon Seigneur : ainsi parle Bahdi-Lim, ton serviteur.

C’est un fait avéré que, lorsque (nous étions) au droit de Kulhitum, avant le lever du soleil, mon Seigneur descendit et que, sur son invite, je lui ai servi de garde du corps. Mon Seigneur parla avec Yaggih-Addu.

Et c’est un fait avéré aussi que, lorsque (nous arrivâmes) au camp d’Appan, j’ai dit ceci à mon Seigneur : « Aujourd’hui, le pays benjaminite t’est livré. Or, ce pays-ci est revêtu de l’habit akkadien. Il faut que mon Seigneur honore la capitale de la royauté. De même que tu es roi de Bédouins, tu es aussi, en second lieu, roi d’un territoire akkadien.

Mon Seigneur ne doit (donc) pas monter sur des chevaux. C’est sur un nûbalum et sur des mules que mon Seigneur doit monter afin d’honorer sa capitale. » Voilà le discours que j’ai tenu à mon Seigneur[83]. »

Une autre lettre indique que Zimri-Lim s'interroge sur le choix de son couvre chef avant de rencontrer des chefs Benjaminites[82]. Dans une autre c'est son apparition en tant que de chef de guerre qui est préconisée avant un départ en campagne, la revue des troupes étant jugée essentielle pour leur moral :

« Quand mon seigneur se tiendra dans l’assemblée de ses serviteurs, et que ses serviteurs le verront, le cœur des fantassins vivra. Et de même que mon seigneur se tiendra avec sa troupe "à la tête du champ", de même le cœur de la troupe sera-t-il illumine comme le soleil[84]. »

La représentation du souverain par le biais des images était également très réfléchie[85]. Plusieurs représentations royales ont été identifiées sur les fragments de peintures provenant du palais royal, provenant plus spécifiquement de zones où la royauté est plus spécifiquement mise en scène, à savoir celle de la cour du palmier/papahum/salle du trône, avec en particulier la scène de l'investiture, et des scènes identifiées sur des fragments provenant des appartements royaux (chasse, guerre, réception de tribut)[86]. On les date plutôt d'avant le règne de Zimri-Lim (sous Yahdun-Lim ?), mais elles restent en place à son époque et renvoient aux aspects caractéristiques de la figure royale de l'époque, notamment son rapport avec les dieux. Le panneau central de la peinture de l'investiture représente la déesse Eshtar délivrant au roi le bâton et l'anneau, insignes de la royauté, peut-être une évocation d'un rite d'intronisation[87].

Le sceau employé par Zimri-Lim pour sa documentation administrative, connu par des empreintes sur des tablettes, reprend une iconographie guerrière, celle du roi à la massue face à une divinité protectrice[88]. Le sceau de son intendant Mukannisum, connu par une empreinte, fait de même : le souverain, debout sur un monticule formé par les cadavres ses ennemis, s'apprête à en abattre un de plus avec une masse, sous le regard de deux déesses. Il est donc figuré dans sa fonction de roi-guerrier[89].

Une lettre très lacunaire décrit une stèle représentant le roi en compagnie du dieu Amurrum, cette fois-ci dans son rôle de roi pieux[90] :

« Autre chose : les métallurgistes, dès leur arrivée, ont entrepris la stèle du monument commémoratif. Le devant et le derrière, sont tout à fait incisés.

Sur une haute estrade, à gauche, une représentation d’Amurrum lève l’arme courbe. Face à lui, (il y a) une représentation de mon Seigneur faisant la prière. Au-dessus de la représentation, (il y a) un disque solaire et un croissant lunaire. Derrière la stèle et sur ses côtés[91]... »

L'épopée de Zimri-Lim

Le texte que les historiens ont nommée « Épopée de Zimri-Lim » est un exemple remarquable de la mise en récit des qualités attribuées à la figure royale[92]. C'est un texte d'environ 170 lignes, dont 113 sont conservées, rédigé en akkadien poétique. Il raconte la conquête de l'Ida-maraṣ par Zimri-Lim au début du règne, après plusieurs combats. C'est une exaltation de la figure royale, du chef de guerre bédouin. Il agit à la demande des dieux (Dagan, Addu et Annunikim), et son triomphe final se marque par un sacrifice dans le temple de Dagan à Terqa.

Extraits de l'épopée de Zimri-Lim :

« Je veux glorifier Zimri-Lîm, le taureau sauvage du combat, je veux répéter partout la renommée du héros pour l'éternité. Zimri-Lîm, héritier de Yahdun-Lîrn, champion des Bédouins, celui qui a démoli le rempart de l'ennemi. Je veux exalter le héros... du dieu Mêr ! Écoutez ! Soyez attentifs à mes paroles sur celui qui a poursuivi jusqu'au bout l'adversaire celui qui a soumis ses ennemis ! (...) Dans le précieux ventre maternel, les dieux lui donnèrent son nom. Qu'il soit sanctifié le dessein d'Anum, taureau de son pays !

Entre Habur et Euphrate, là où Addu rendit son verdict à l'ennemi, il poussa son cri et anéantit son clan et éparpilla sa volonté aux quatre coins du monde. Le pays pilla les biens qu'il (l'ennemi) possédait, dans la ville de Bisan, tout l'or rutilant ! Il trancha l'ennemi tel un nœud de corde. La terre s'abreuva du sang des guerriers. Annunitum marchait à sa droite, Addu le tonnant poussa son cri. Il poussa son cri et brisa du coup la lance des ennemis. Il déversa son poison sur les pays. Zimri-Lîm qui brise les lances de l'ennemi, déversa son poison sur ses ennemis. Dès lors qu'Addu se fut ainsi manifesté de manière irrévocable, Zimri-Lîm, léopard des combats, puissant qui capture les méchants, qui réduit à néant les ennemis, prit la parole, il fit une déclaration. Il s'adressa à ses jeunes guerriers :

« Si une matrice vous a créés, tout comme vous, une mère m'a enfanté. La lutte étant tramée contre moi, mon plan est changé. Les quatre coins du monde sont en guerre contre vous. (...) le pays (...), libérez-le pour moi ! » (...)

Jusqu'à ce que le roi eût atteint son but et qu'il eût plié l'Ida-Maras à ses pieds, il ne buvait jamais que l'eau des outres. Assigné avec les soldats, il endurait vraiment tout. Grandioses étaient aussi les chasseurs en campagne avec lui : tel l'onagre de paille dans la steppe, ses guerriers se nourrirent de viande ; ils n'en acquirent que plus de courage et accrurent leurs forces. (...)

Une fois que le roi eut atteint son but, il entra devant Nunamnir. Dans l'Ekisiqqa il accomplit son sacrifice. Dans Terqa, la bien-aimée de Dagan, vie, prospérité et force, Zimri-Lîm réclama auprès de Dagan[93]. »

Rapports avec le monde divin

Les principaux dieux de la royauté

Dans le royaume de Mari, trois dieux en particulier sont associés à la royauté et à la notion d'élection divine. Dagan était la principale divinité régionale, dont le temple était à Terqa[94]. C'est dans son temple que Zimri-Lim se fait introniser au début de son règne[95]. Eshtar de Der, ou Diritum, est la déesse protectrice de la dynastie. Zimri-Lim participe à sa grande fête annuelle, au début de l'hiver, et ses vassaux doivent en principe l'y rejoindre[94]. Sur la Peinture de l'investiture du palais royal, c'est Eshtar qui remet au roi de Mari les insignes de la royauté[87]. Itur-Mer, le dieu tutélaire de Mari, est aussi tenu pour attribuer la royauté[94]. C'est un dieu plus spécifiquement lié à la justice, au nom duquel et devant lequel on prête serment, en présence de son emblème lors des moments les plus importants, notamment des serments de vassaux[96].

Zimri-Lim entretient également un lien privilégié avec une autre divinité souveraine, cette fois-ci étrangère à son royaume, le grand dieu Addu d'Alep. Dans la prophétie suivante énoncée par un prophète de ce dieu se trouve une des expressions les plus claires de l'idéologie des rapports entre le roi et les dieux dans la documentation épistolaire de Mari[97] :

« Dis à mon Seigneur : ainsi (parle) Nur-Sin, ton serviteur.

Abiya, le répondant d’Addu d’Alep, est venu me tenir ce discours : « Ainsi parle Addu : « J’avais donné tout le pays à Yahdun-Lim et, grâce à mes armes, il n’a pas eu de rival au combat. Il a abandonné mon parti et le pays que je lui avais donné, je l’ai donné à Samsi-Addu. Puis..., Samsi-Addu...

(Lacune.)

... en sorte que je te ramène [sur le trône de ton père]. Je t’ai ramené sur le trône de ton père et les armes avec lesquelles je m’étais battu contre la Mer je te les ai données. Je t’ai oint de l’huile de mon invincibilité et nul ne s’est tenu face à toi. Écoute cette seule parole de moi : Lorsque quelqu’un qui aura un procès en appellera à toi en te disant : ”On m’a fait du tort”, tiens-toi debout et rends-lui jugement ; réponds-lui droitement. Voilà ce que je désire de toi.

Lorsque tu partiras en campagne, ne sors point sans avoir pris d’oracle. Lorsque moi, dans un oracle de moi, j’aurai été favorable, tu sortiras en campagne. S’il n’en est pas ainsi, ne franchis pas la porte. »[98]. »

Lors de son intronisation dans le temple de Terqa, Zimri-Lim reçoit du dieu Addu de l'huile pour son onction, ainsi que les armes du dieu évoquées dans la lettre précédente, qui lui auraient servi pour son combat contre la Mer[95] (référence à un mythe de combat divin et de souveraineté semblable au Cycle de Baal d'Ugarit et à l’Épopée de la Création babylonienne[99]). Durant son règne plusieurs lettres relatant la fabrication d'une statue de Zimri-Lim, pour être offerte au dieu d'Alep, le roi souhaitant qu'elle soit placée sur les genoux de la statue du dieu[100].

Plusieurs tablettes des premiers mois du règne de Zimri-Lim, scellées par le devin Asqudum, vont des listes des divinités de certaines localités du royaume : Mari, Terqa et Suprum. Il semble que ce soit lié au fait que le roi rende visite à ces différentes divinités, en lien avec sa prise de pouvoir[101].

La communication avec le divin

Choisis par les dieux, les souverains de la Mésopotamie antique se devaient de rester en permanence à l'écoute du monde divin, avant tout par le biais de la divination, qui leur permettait de prendre connaissance des directives divines auxquelles il devait se conformer, que ce soit pour la nomination d'un fonctionnaire, l'opportunité d'une alliance, ou, assez souvent, d'affaires militaires, et plus généralement de tout ce qui concernait le royaume et le roi. La procédure divinatoire la plus pratiquée dans les cours royales de cette période est l'hépatoscopie, divination dans le foie d'un agneau[102] - [103] - [104]. Ces procédures sont documentées par de nombreuses lettres, les serviteurs du roi étant notamment tenus de faire des présages et de s'y conformer, et d'en informer le roi. Dans une lettre un serviteur du roi de Mari a reçu l'ordre de ne pas laisser partir des messages de Qatna tant qu'il ne recevait pas de présage favorable, or ils ont tous été défavorables et il ne lui reste plus d'agneaux à sacrifier alors qu'une caravane s'apprête à partir pour leur destination :

« Dis à mon Seigneur : ainsi parle Iddin-Numušda, ton serviteur.

Naguère, mon Seigneur m’a parlé de retenir l’expédition de Qaṭna. J’empêche ces gens de partir depuis 5 jours et, à force d’interrogations oraculaires, ils viennent d’épuiser leurs agneaux. Si cela agrée à mon Seigneur, qu’il m’écrive afin que ces gens ne soient pas empêchés de partir. Ils sont dans le plus complet désarroi. Une caravane est partie il y a 3 jours. Il faut qu’ils partent avec la prochaine caravane[105]. »

Les devins ont dès lors une place très importante dans l'entourage du roi, leurs interprétations pouvant peser dans des décisions politiques cruciales, et ils sont soumis comme les autres serviteurs du roi au devoir de loyauté et de secret. Les résultats des consultations oraculaires ne doivent en effet pas tomber dans les mauvaises oreilles, et tout présage en lien avec le roi est un secret d’État. Comme d'autres serviteurs du roi, les devins sont soumis à un serment par les dieux dans lequel ils s'engagent à être fidèles à Zimri-Lim en toutes circonstances (notamment quand il s'agit de dénoncer un collègue), dont le protocole est connu par une tablette[106] :

« Lors de la prise de présages pour Zimri-Lim, mon Seigneur, lors d’une extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, ou bien lors d’une prise de présages pour un simple particulier, lors d’une extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, le mauvais omen défavorable, tout ce que je verrai, je ne manquerai pas de le dire à Zimri-Lim, mon Seigneur, et je ne le cacherai pas. (...)

D’autre part, le fauteur de mauvaise rébellion contre la vie de Zimri-Lim, mon Seigneur, ce qu’il dirait en vue d’une consultation oraculaire à moi-même ou bien à un devin, mon collègue, que j’entendrais ou bien verrais lors d’une consultation oraculaire dans la « donne » d’un devin, mon collègue, je jure que je ne le cacherai pas mais que, le jour même, je le dirai à Zimri-Lim, mon Seigneur, ou le lui écrirai. Je jure de ne pas le lui cacher ni d’excuser (un tel homme)[107]. »

D'autres fois le roi reçoit des injonctions divines qu'il n'a pas forcément désirées, en tout cas qu'il n'a pas sollicitées. Les dieux s'expriment à travers des personnes, en général rattachées à leur sanctuaire, par le biais de rêves ou par le prophétisme, phénomène bien connu par la Bible, pour lequel la documentation de Mari fournit les plus anciennes possibilités d'études de cas[108] - [109]. Les serviteurs du roi qui se trouvaient à proximité de ces sanctuaires, souvent situés à l'étranger, se devaient de rapporter chacun des messages divins prononcé à son intention, car cela relevait du devoir d'information qu'ils devaient à leur seigneur, ainsi que l'exprime le passage suivant d'une lettre adressée à Zimri-Lim par Nur-Sin, en poste à Alep, à propos de prophéties que le dieu Addu de Kalassu adresse au roi de Mari :

« Auparavant, lorsque je résidais à Mari, le répondant et la répondante, quelque parole qu’ils me disent, je (la) répétais à mon Seigneur. Maintenant que j’habite dans un autre pays, ce que j’entends et ce que l’on me dit je ne (l’)écrirais pas à mon Seigneur ? Si, tôt ou tard, quelque catastrophe venait à se produire, mon Seigneur ne dirait-il pas ceci : « La parole que t’a dite le répondant, prétendant à ton territoire, pourquoi ne me (l’)as-tu pas écrite ? » En conséquence, j’ai écrit à mon Seigneur. Mon Seigneur est informé ![110] »

Offrandes et organisation du culte

L'entretien du culte occupe une grande place dans la fonction royale. Des offrandes sont faites aux grands dieux du royaume, et certaines donnent leur nom à des années : « Année où Zimri-Lim a fait une statue de la déesse Annunitum de Sehrum » (1re année) et « Année où Zimri-Lim a offert un grand trône au dieu Dagan de Terqa » (12e année)[111] - [112]. Zimri-Lim offre également aux divinités des pierres sacrées, bétyles, qui symbolisent la divinité, et sont une des caractéristiques des religions du Levant qui les distinguent de celles de Mésopotamie[113].

L'organisation des sanctuaires reste mal connue. Ils sont supervisés par des administrateurs, et les biens sacrés appartenant aux dieux sont contrôlés par le roi, qui peut autoriser ses serviteurs à y faire des ponctions en cas de besoin[114].

Des princesses sont également consacrées comme prêtresses à des divinités, habitude courante dans les monarchies du Proche-Orient ancien. Inib-shina, fille de Yahdun-Lim, consacrée au dieu Addu, a eu une grande importance au début du règne de Zimri-Lim[115]. Erishti-Aya, une fille de Zimri-Lim, a été vouée en tant que religieuse-naditum au dieu Shamash de Sippar, l'une des principales divinités de la Mésopotamie, et a expédié plusieurs lettres à Mari dans lesquelles elle reproche souvent son isolement et sa détresse matérielle, qu'elle met en contraste avec son rôle qui consiste à prier pour le bien de sa famille[116].

Les préoccupations du palais liées culte apparaissent dans des documents administratifs mentionnant des offrandes divines, et dans des lettres (réalisation d’ex-voto, questions rituelles, consultations oraculaires, offrandes de prisonniers de guerre, etc.), comme celles datées du début du règne faisant partie de la correspondance de la reine-mère Addu-duri, qui se consacre particulièrement aux questions religieuses quand le roi est en déplacement :

« Dis à Addu-duri : ainsi parle ton Seigneur.

J’ai pris connaissance de ta tablette que tu m’as fait porter. À propos de ce que tu me dis : « Il ne faut pas que mon Seigneur soit négligent à se protéger ! », je ne montre nulle négligence à me protéger, exactement selon ta lettre que tu m’as envoyée : je me trouve faire très attention.

En outre, voilà que tu dois offrir les sacrifices pour la protection du palais ; tiens-toi devant les dieux !

En attendant mon arrivée, montre-toi très vigilante ! En outre, une nouvelle qui t’arrivera(it) de n’importe où ou dont tu aurais ouï-dire, doit en urgence m’être ponctuellement transmise.

Autre chose : je t’ai fait porter cette tablette le 8 courant de kiskissum (xi). Le 12, je me transporterai de la Forteresse de Yahdun-Lim à Mari. Il faut qu’à l’écoute de cette tablette toutes dispositions soient prises concernant les sacrifices de Deritum, sans faute[117]. »

Parmi les préoccupations liées au culte, l'organisation du calendrier occupe une place importante. En effet le pouvoir détermine quand s'achève et quand débute un mois (dont la durée est en principe fixée selon le cycle de la lune), et décide du moment où ajouter des mois intercalaires pour éviter que l'année de douze mois lunaires ne soit trop décalée par rapport à l'année solaire. Ces questions sont très importantes puisqu'elles déterminent le moment des actes rituels[118]. La lettre suivante, adressée par un grand-prêtre à Zimri-Lim, est relatif à des problématiques de calendrier cultuel, et demande au roi son avis afin que les rites puissent être accomplis de façon correcte ; on sait par une autre lettre que le roi dispose d'un catalogue sacré listant les fêtes du mois[119] - [120] :

« Dis à mon seigneur : ainsi (parle) Iddin-Sîn, ton serviteur.

Lorsque mon seigneur s'est mis en route, voici ce que j’ai dit à mon seigneur : « Quel est ce mois-ci ? » Mon seigneur m’a répondu ceci : « Ce mois-ci est ebûrum (xii) ». Donc celui-ci est le mois d'urahhum (i).

Ce 18, le pays se trouve(ra) purifié. Le 22, … entrera.

Le (date), au petit matin, les… sortiront. (18) Le 26 ? à cet endroit, la déesse sortira vers le marché. Le 28, le chariot de Dagan ira au haddatum.

Mon seigneur doit me faire savoir ce qu'il en est[121]. »

La fête annuelle de la déesse Eshtar de Der, ou Diritum, déesse protectrice de la famille de Zimri-Lim, qui a lieu lors du mois xi (en principe en hiver) et occupe une place importante sous son règne. Le roi s'y déplace en personne, avec une partie de sa cour, et ses vassaux doivent également l'y rejoindre[122]. Le fait que le palais abrite un sanctuaire, le temple de la « Dame du Palais » (Belet-ekallim), implique que des rituels liés à la royauté s'y déroulent. Le plus important prend place durant la grande fête dédiée à la déesse Eshtar à Mari, qui se déroule le mois ix, et débute par l'entrée de la statue de culte de la déesse dans le sanctuaire ; elle y est rejointe quelques jours plus tard par le dieu Nergal, qui arrive sur un char[123].

Le culte des ancêtres est également pratiqué à cette période, par toutes les familles, et le roi doit l'accomplir aussi bien pour ses ancêtres dynastiques que pour les anciens rois de Mari. Il prend la forme d'un rite bimensuel (le 1er et le 16 du mois) d'offrandes et banquets funéraires (kispum). Il se déroule dans le palais et les offrandes apparaissent dans les documents comptables des « repas du roi »[124].

La « maison » du roi

Le roi est servi et entretenu par un ensemble de personnes et de biens qui forme sa « maison », ce qui est le sens du terme rendu dans les textes cunéiformes par l'idéogramme É, lu en akkadien bītum. Plus exactement, le roi est le chef de la « Grande Maison », É.GAL/ekallum, ce que l'on traduit en général par « Palais ». Il ne faut pas l'entendre seulement comme un édifice, mais aussi comme « une réalité économique définie par des moyens de production immeubles (terres arables, bois ou roselières) ou meubles (troupeaux) qui lui sont propres, distinctes de ceux des autres catégories sociales (nobles et muškênum pour les terres, auxquels s'ajoutent les nomades pour les troupeaux), à quoi il faut ajouter la main d'œuvre humaine, servile ou non, destinée soit à la production (tisserandes, cultivateurs [âlik eqlim] , bergers), soit aux tâches domestiques (barbiers, cuisiniers, etc.) ou récréatives (musiciens et musiciennes), l'ensemble étant voué à l'entretien du maître de maison (ici le roi) et de ses proches (en l'occurrence, le harem et les enfants royaux) » (H. Reculeau)[125].

Pour reprendre une terminologie moderne, il s'agit de ce qui relève de la sphère « privée » du roi, même si les études modernes présentent souvent le Palais comme une institution « publique » car elle dépend de l'autorité politique suprême et constitue le socle de son exercice du pouvoir, ses ressources étant mobilisées pour l'exercice de ses fonctions, notamment la guerre et la diplomatie (les catégories de public/privé et leurs imbrications dans le Proche-Orient ancien étant de toute manière l'objet de nombreuses discussions)[126]. En ce sens, il peut être considéré que la notion antique de « Palais » en tant qu'entité est ce qui s'approche le plus du concept moderne d’« État »[127]. Quoi qu'il en soit, en pratique le royaume de Mari est constitué d'autres « maisons », qui dépendent de notables, de dieux (les temples), et de gens du commun (les foyers humbles), la maison du roi étant la plus importante et la plus puissante. Le pouvoir royal a donc un aspect patrimonial très prononcé, qui se repère notamment par le fait que les hauts dignitaires du roi se conçoivent comme ses domestiques ou serviteurs[128] - [129]. L'aspect personnalisé de l'exercice du pouvoir se voit aussi dans le fait que le roi exige à plusieurs reprises des prestations de serments de la part de ses fonctionnaires et du personnel du palais, comme il le fait du reste avec tous ses subordonnés, sujets et vassaux[130].

Les archives royales de Mari documentent abondamment les activités de la maison du roi et de son personnel.

Le palais royal de Mari

La résidence principale et le siège de la royauté de Mari est le grand palais royal (au total, sans doute un peu moins de 3 hectares) situé au centre la ville. Cet édifice, mis au jour dès les premières fouilles du site dans les années 1930, qui a livré la majeure partie de la documentation cunéiforme concernant ce site, est bien connu et a fait la célébrité du site archéologique par sa stature exceptionnelle. Il a été créé vers 2000 av. J.-C., à partir d'un palais antérieur, et a perduré pendant plusieurs siècles. Quand il prend le pouvoir, Zimri-Lim s'installe logiquement dans cet écrin de la royauté mariote, sans en modifier son organisation. C'est le dernier état de l'édifice, aussi le mieux connu.

L'organisation générale du palais a été identifiée à partir de l'analyse conjointe des vestiges matériels[131] et des textes[132], qui ont permis d'identifier et souvent de retrouver les noms de ses principaux secteurs, même si des divergences d'interprétations subsistent[133] :

- l'entrée principale (la « Porte du palais ») se situait au nord-est, et donnait sur des pièces consacrées à l'intendance (bīt tertim) ; une autre pièce située plus à l'est, la « porte de Nergal », semble plutôt servir de passage pour les véhicules et les denrées entreposées dans les magasins du palais, aussi pour l'accès au temple de la Dame du palais (elle doit manifestement son nom au rituel du char de Nergal évoqué plus haut) ;

- la cour principale de la partie orientale est la « cour du bâtiment aux peintures » (ou « maison peinte », la cour 131 des archéologues), nommée ainsi parce qu'elle donne sur son côté sud sur une petite chapelle peinte (le « bâtiment aux peintures », bīt birmī), consacrée à la déesse Eshtar (la pièce 131) ;

- à l'ouest se fait l'accès à la « cour du palmier » (cour 106), ainsi nommée parce qu'un palmier se trouvait en son centre, qui est au cœur du secteur « officiel » (des archives royales ont été mises au jour dans plusieurs pièces la bordant, notamment 108, 110 et 115) ;

- sur son côté sud se trouve un vestibule (papahum, pièce 64), où se trouvait la statue de la déesse au vase jaillissant (probablement Eshtar), puis la salle du trône (pièce 65), avec à l'ouest un podium destiné à porter le trône, et à l'est une tribune comprenant les statues d'anciens rois de Mari (pour le culte dynastique ?) ;

- à l'ouest de la cour du palmier on accède au bīt mayyālim (« maison/bâtiment du lit »), qui pourrait correspondre aux anciens appartements royaux, convertis sous le règne de Zimri-Lim en pièces de stockage et de réceptions ;

- les appartements royaux de Zimri-Lim se trouvent sans doute au premier étage (détruit lors de la destruction du palais, mais des restes de belles peintures tombées au rez-de-chaussée indiquent la présence de pièces luxueuses), dans la partie au sud de la cour du bâtiment aux peintures, les pièces voisines de la partie sud/sud-ouest du rez-de-chaussée devant être destinées au service quotidien du roi (cuisines, magasins, logements des domestiques) ;

- le « harem » ou « Maison des femmes », où résident les femmes du palais se trouve dans la partie nord-ouest de l'édifice, comprenant également des espaces utilitaires, administratifs et les zones pour les domestiques ;

- au sud-est est érigé un temple, consacré à la « Dame du palais » (Bēlet ekallim), sur une très ancienne zone sacrée, qui comprenait une entrée spécifique sur le côté occidental de l'édifice ; cette association d'un temple et d'un palais étant une particularité de l'édifice ;

- la partie située complètement au sud-est de l'édifice est une autre zone administrative comprenant des magasins.

Les textes fournissent diverses informations sur l'organisation du palais. Une lettre adressée par Zimri-Lim, alors en déplacement, à sa mère Adda-duri indique ainsi que ce grand amateur de chevaux souhaite qu'une partie de la cour aux peintures soit convertie en étable (voire en sorte de « zoo » puisqu'on y trouvait d'autres animaux), qu'il pouvait contempler depuis les appartements royaux[134] :

« Dis à Addu-duri : ainsi parle ton Seigneur.

Je ne cesse d’entendre parler des chevaux blancs qui proviennent de Qaṭna ; ils sont de bonne qualité. Hé bien ! le jour où tu prendras connaissance de cette tablette de moi, dans la cour du bâtiment aux peintures, à la porte des gardes, afin qu’il y ait de l’ombre pour protéger contre la chaleur du jour, que l’on fasse une écurie ; que l’on jonche de roseaux ; que ces chevaux y gîtent ; qu’on leur apporte du grain.

En outre, ne montre pas de négligence envers ces directives de moi. L’étable pour ces chevaux doit être faite devant mes appartements …

[Que des nouvelles de toi, de Mar]i [et des te]mples soient con[tinues] ![135] »

En revanche rien n'indique que le palais de Mari ait joui d'une renommée particulière en son temps. Pendant longtemps la première lettre de Mari publiée par G. Dossin a été comprise comme témoignant de cela : adressée par un roi d'Ugarit (sur la côte syrienne), selon la première traduction elle évoquait le désir de celui-ci de visiter le palais royal, afin de l'admirer. Des relectures postérieures ont indiqué que ce n'était probablement pas le sens du texte[136].

Autres résidences royales et voyages

D'autres palais pouvaient être occupés par le roi ou des membres de la famille royale. Le « petit palais oriental » mis au jour à Mari, construit vers 2100-2000 av. J.-C., et réaménagé du temps de Yasmah-Addu, est confié au début du règne de Zimri-Lim au devin Asqudum, époux de la princesse Yamama. Vers la fin du règne, il semble que la reine Shibtum y ait résidé[137] - [138] - [139].

En dehors de la capitale, des palais royaux ont été identifiés par les textes dans les capitales provinciales (Terqa, Saggaratum, Qattunan). On en trouve ailleurs, sur des domaines royaux : un palais est par exemple documenté dans la localité de Hishamta, mais il est alors en déshérence puisqu'il n'est plus occupé que par une vieille femme[140] - [141].

Zimri-Lim effectue plusieurs voyages hors de son royaume durant son règne, notamment pour des campagnes militaires, et s'absente donc longuement de ses palais royaux. La reine Shibtum semble alors jouer le rôle de régente[142]. Le voyage le mieux documenté est celui qu'il accomplit durant sa 9e année de règne dans le royaume du Yamhad et qui le conduit jusqu'à Ugarit, sur le littoral de la Méditerranée[143] - [144]. Zimri-Lim est notamment accompagné par son épouse Yataraya, son secrétaire Shu-nuhra-Halu, et Darish-libur qui gère l'intendance. Le voyage est connu par divers documents administratifs enregistrant les mouvements de biens pendant le voyage, dont des récapitulatifs, ses diverses étapes étant l'occasion d'échanges de présents avec d'autres cours, dont celle du Yamhad (le roi Yarim-Lim, la reine Gashera, des musiciennes du roi), et de dons à des divinités. Les documents administratifs produits à ces occasions sont datés et localisés, ce qui permet de suivre le trajet de Zimri-Lim. Il s'absente en tout durant un peu moins de 6 mois, dont un mois passé à Ugarit. En plus de ces aspects diplomatiques et religieux, le voyage est aussi l'occasion de commercer puisque sont faits divers achats de matières premières ; Zimri-Lim rencontre des marchands crétois à Ugarit. Mais les motivations principales du voyage sont inconnues : au départ Zimri-Lim vient assister le roi du Yamhad qui fait face à une révolte d'un vassal (qui se rend finalement avant le combat), mais on ne sait pas pourquoi il ne retourne pas directement dans son royaume.

Les reines, le harem et la domesticité du palais

Une grande unité du nord-ouest du palais royal a été identifiée comme la zone principale consacrée à la résidence des femmes de la maisonnée du roi, avant tout parce que des lettres de la correspondance des femmes du palais y ont été trouvées[145], mais la maison des femmes semble avoir été plus étendue[146]. Des secteurs similaires se trouvaient dans les autres palais royaux. Les historiens parlent à ce propos de « harem », même si l'emploi du terme dans le contexte du Proche-Orient ancien est débattu[147]. Son accès est sans doute contrôlé, et même interdit à certaines heures, mais ce n'est pas un lieu complètement fermé, puisqu'au moins une partie des femmes peut en sortir pour des déplacements, et également recevoir des gens venus de l'extérieur[148]. Elles sont connues par les lettres de la correspondance féminine, et surtout par des textes administratifs, des listes qui enregistrent les livraisons de rations à ces femmes, en les classant dans un ordre qui semble refléter leur hiérarchie[149].

Cet ensemble est avant tout la résidence des épouses du roi, de ses filles et ses sœurs non mariées ou consacrées à une divinité, et de ses fils. La mère du roi, Addu-duri, y réside au moins au début du règne et semble avoir joué un rôle important, au moins pour le culte. Mais elle semble être partie vivre ailleurs à un moment[150] - [43]. La dignité de reine (šarratūtum) est un statut réservé dans les cours amorrite à l'épouse royale de plus au rang, qui est en principe celle qui a la plus haute naissance, la reine étant désignée par le terme bēltum, « Dame » (féminin de bēlum « Seigneur »)[151]. Dam-hurasim et Shibtum, toutes deux filles de roi de premier rang (respectivement Qatna et Alep), jouissent donc du statut le plus important. Pour la majeure partie du règne, la correspondance indique que le rôle dominant est joué par Shibtum, qui prend une place importante dans l'administration de la maison des femmes, dans l'économie palatiale et aussi le culte, obtient le plus de servantes. En principe Dam-hurasim aurait plutôt dû avoir la primauté en raison de son ancienneté, mais sa position semble plutôt avoir reculé, bien qu'elle reste la mère de l'héritier présomptif. Cette situation se traduit par le fait que les deux peuvent être désignées par le titre bēltum[50] - [152]. Le statut élevé d'Addu-duri, de Dam-hurasi et Shibtu de se voit également par le fait qu'elles disposent d'un patrimoine propre, une « maison », indépendante de celle du roi. Il est d'ailleurs expressément prévu lors de la venue de Shibtu à Mari qu'elle doit se voir octroyer une maison à elle[153].

La population féminine de la maison du roi comprend également des femmes qui ont potentiellement un statut de concubine du roi (les sources ne sont pas claires sur leur relation avec le roi), notamment celles qui font partie du groupe des « musiciennes » (nārtum), subdivisées en plusieurs groupes, notamment ceux des grandes et des petites musiciennes[154], auxquelles il faut peut-être ajouter la catégorie des kezertum[155]. D'autres catégories de femmes du palais semblent être des « recluses » (sekertum), peut-être parce qu'elles se chargent de l'administration du palais et doivent y rester en permanence[156]. Cette population évolue au cours du règne, notamment en fonction des arrivées d'épouses (avec des servantes), concubines et autres servantes, des départs des filles pour un mariage. La pratique qui veut qu'un vainqueur s'empare du harem d'un roi qu'il défait entraîne des évolutions parfois importantes. Cela a été le cas au début du règne de Zimri-Lim, quand il a intégré le harem de Yasmah-Addu, qui lui-même avait déjà repris celui de Yahdun-Lim (qui devait donc comprendre des parentes de Zimri-Lim). Plus tard dans le règne, la déportation du harem d'Ashlakka est documentée par plusieurs lettres et textes d'inventaires[157] - [158]. Une lettre dans laquelle Zimri-Lim demande à Shibtum de sélectionner quelles prises de guerre vont intégrer son harem pour y devenir tisseuses ou musiciennes indique clairement qu'il prêtait une grande attention à leur apparence physique[159] :

« Dis à Šibtu : ainsi parle Zimri-Lim, ton Seigneur.

Voilà que je t’envoie des (femmes qui doivent devenir) tisseuses. Parmi elles, il y a des prêtresses-ugbabtum. Identifie les prêtresses et remets-les au quartier des tisseuses.

Parmi ces tisseuses-ci et ces tisseuses-là, choisis-en 30 ou plus, si possible, excellentes, qui n’aient pas le moindre défaut depuis l’ongle du pied jusqu’aux cheveux de la tête, et remets-les à Warad-ilišu pour qu’il leur apprenne l’orchestre soubaréen.

En outre, il faudra que leurs appartements soient installés en un lieu différent. Veille bien à leurs rations alimentaires que leur beauté ne s’altère pas.

En outre, lorsque tu feras un choix parmi les tisseuses, il faudra que ce soit en présence de Warad-ilišu.

En outre, donne des instructions à Mukannišum afin que la beauté du reste des tisseuses que tu lui confieras ne s’altère pas[160]. »

Le personnel féminin du palais exerce comme divers métiers[161]. La domesticité des femmes du palais, également féminine, comprend des chambrières, sans doute chargées du nettoyage, et des femmes scribes (pour la rédaction des lettres voire de documents administratifs)[162]. D'autres servantes sont rattachées directement à une des reines, Shibtum en ayant dix-huit à la fin du règne[163]. Le personnel féminin des cuisines, placé sous la direction de l'administrateur Ilu-kan, comprend une cinquantaine d'« intendantes » (abarrakkatum) au sens large, mais dans le détail il y avait des « économes » chargées de la gestion des réserves (notamment Aba-duga qui avait déjà un rôle important sous le règne précédent), des cuisinières et autres spécialistes de la préparation de certains aliments (boulangères, brasseuses de bière) et des auxiliaires (meunières, puiseuses)[164]. Les nourrices (mušeniqtum) comprennent les nourrices à proprement parler, allaitant les enfants en bas-âge, et celles qui sont chargées de s'occuper des enfants après leur sevrage. L'étude de leurs noms est intéressante : elle est construite autour de Abī « Mon père » (Abi-liter « Que mon père s'accroisse », Abi-bashti « Mon père est mon orgueil », Abi-nid « Mon père est ma lumière »), de manière que lorsque les enfants royaux appelaient leurs nourrices ils prononçaient par la même occasion une louange ou une prière pour leur père[165].

La population du palais est ensuite constituée d'autres serviteurs qui sont cette fois-ci des hommes. C'est notamment la garde du palais. Les textes administratifs évoquent aussi une catégorie de domestiques appelés ša ṭemmennî (« (en charge) des logements »), les porteurs du palanquin royal (nūbalum) et ceux chargés de la tente et des affaires du roi lors de ses déplacements. Tout ce personnel ne réside probablement pas au palais. Plus près du roi, on trouve des échansons, responsables de la vaisselle du roi (voire de ses autres biens), et des barbiers, le barbier du roi étant une personne de confiance (parce qu'on lui confie le rasoir qui coupe la barbe du roi ?), ainsi que des valets de chambre. Les domestiques les plus importants sont désignés par le terme kirisakkum, sont proches du roi au quotidien, et leurs attributions concernent plus largement l'administration des biens du palais. Ces domestiques masculins se trouvent aussi dans l'entourage des femmes du palais, proximité étonnante pour l'époque, qui pourrait indiquer qu'il s'agit de membres de la famille royale (dont des fils que le roi a eu avec des concubines et qui n'ont aucun droit au trône ?) voire des eunuques[166].

Une liste récapitulant les distributions d'huile pour un mois fournit ainsi dans une section un aperçu de la diversité de la population rattachée au palais :

« (pour) le palais : pour 2 femmes à 2 qa chaque, pour 3 femmes à 1 1/2 qa chaque, pour 3 femmes à 1 qa chaque, pour 182 femmes à 1/2 qa chaque, pour 8 femmes à 1/3 qa chaque, pour 117 femmes à 15 sicles chaque, pour 35 femmes à 8 1/2 sicles chaque et pour 15 portiers à 15 sicles chaque ; 3 qa de ration d’huile pour 3 nourrices-mušêniqtum ; 69 qa de ration d’huile (pour) les Bédouins du service de Kalalum (la garde rapprochée du roi) : pour 1 homme à 1 qa, pour 6 hommes à 2/3 qa, pour 10 hommes à 1/2 qa, pour 237 hommes à 1/3 qa chaque ; 13 1/3 qa 5 sicles de ration d’huile (pour le service) du ṭemmennum : pour 1 homme à 2/3 qa, pour 1 homme à 1/2 qa, pour 49 hommes à 15 sicles chaque ; 5 qa 10 sicles de ration d’huile (pour le service) du nûbalum : pour 1 homme à 2/3 qa, pour 18 hommes à 15 sicles chaque ; 4 2/3 qa de ration d’huile (pour) les Nurrugéens (des soldats) : pour 1 homme à 2/3 qa, pour 15 hommes à 15 sicles chacun[167]. »

La question de savoir qui résidait effectivement dans le palais royal est débattue : cela ne pose pas de question pour le roi et ses femmes et enfants, au moins une partie de la domesticité et de la garde devant être présentes en permanence pour leur service et leur sécurité, mais qui de plus ? L'espace disponible était vaste, mais pas forcément suffisant pour héberger tout le personnel évoqué dans les tablettes, et c'est peut-être en raison d'une surpopulation du palais que d'autres lieux de la capitale, comme le petit palais oriental, ont été réaménagés durant le règne de Zimri-Lim. La majeure partie de la population féminine semble avoir résidé au palais, en revanche ce n'est pas forcément le cas pour la majeure partie de la population masculine[168] - [169]. Quoi qu'il en soit, plusieurs secteurs servant de résidences aux serviteurs du palais ont été identifiés sur place, les plus nombreuses au sud-ouest dans la partie qui semble liée à la domesticité du roi, et les autres dans le secteur féminin au nord-ouest. Il s'agit de petites pièces voisines les unes des autres, dont les plus petites, dans la Maison des femmes, font 10-11 m2, et dans la Maison du roi autour de 12-15 m2 et 18-20 m2, les deux plus vastes faisant 25 et 36 m2[170].

Les principaux serviteurs

Les personnages qui constituaient l'entourage royal, y compris ses épouses, sont désignés par le terme wēdūtum, les « uniques »[171]. Les inscriptions des sceaux-cylindres (connus par des impressions) des fonctionnaires et des épouses secondaires de Zimri-Lim les présentent comme les « serviteurs » et « servantes » du roi, en précisant rarement leur fonction, et parfois en ajoutant une formule glorifiant le roi (« roi puissant », « aimé de Dagan », « préposé de Dagan », « préposé d'Addu »)[172]. Les hauts fonctionnaires sont plus précisément désignés dans des textes comme les « grands serviteurs » (wardū rabūtum) du roi, qui les nomme et peut les démettre selon sa volonté, et décide également ou non de les admettre dans son Conseil (pirištum, « secret ») où étaient divulguées les informations les plus importantes et sensibles qui ne devaient surtout pas s'ébruiter. Les missions que leur confie le souverain peuvent être variées, et dépendent de leurs liens personnels avec lui et de la confiance qu'il leur accorde. Les plus importants serviteurs peuvent être considérés comme des sortes de « ministres ». Zimri-Lim a notamment pour proches conseillers Habnu-malik désigné par le titre šukkallum, qui est traduit par « premier ministre » ou « vizir », Shu-nuhra-Halu, son « secrétaire » (ṭupšar sakkakkim), ou encore Darish-libur, dont le titre n'est pas connu. Les titres portés par les grands serviteurs du roi ne renseignent que rarement sur leur rôle précis : ils renvoient souvent à cette période à une fonction aulique (par exemple « barbier », « cuisinier ») mais cela ne veut pas dire qu'ils agissent comme tels. Ils sont du reste rarement mentionnés sur leurs sceaux, qui évoquent leur position de « serviteur » du roi, ce qui souligne là encore l'importance cardinale du lien personnel qui les unit au souverain, qui leur confère leur autorité[173]. Ces liens peuvent être renforcés par des mariages : Zimri-Lim donne ainsi sa fille Duhshatum comme épouse à Yasim-Sumu, un des administrateurs les plus importants du palais (šandabakkum)[174].

Ces relations ressortent de l'exemple d'un des personnages de la cour les mieux documentés, Asqudum, qui occupe une position parmi les premiers rangs des serviteurs proches du roi. Plusieurs éléments le concernant dessinent les caractéristiques des relations entre le roi et ses proches serviteurs. C'est un ancien serviteur de Yasmah-Addu, repris par Zimri-Lim malgré le mécontentement que cela à pu générer dans son entourage, peut-être parce qu'il avait pour épouse une fille de Yahdun-Lim, Yamama, et était donc lié à la famille royale. C'est un devin, spécialisé dans un art crucial pour l'exercice du pouvoir, même si on le voit rarement à l’œuvre dans cette tâche dans les textes datés du règne de Zimri-Lim (à la différence de ceux remontant au règne précédant). C'est un personnage de confiance du roi, qui le charge de missions importantes, notamment la négociation de son mariage avec Shibtum à Alep et la direction du convoi qui doit la conduire à Mari, ou des négociations diplomatiques et des affaires commerciales. Il tire profit de ses relations avec le roi, puisqu'il occupe le prestigieux « petit palais oriental », un poste de « maire » d'une localité, et se trouve à la tête d'un domaine foncier, d'autres textes indiquant qu'il dispose de vaisselle en métal[175].

Des disgrâces sont également survenues : cela pourrait être le cas de la famille de Sammetar, un personnage éminent du début de règne de Zimri-Lim, lui aussi déjà en place sous Yahdun-Lim, gouverneur de Terqa et bénéficiaire de nombreuses terres royales, dont la famille semble avoir été écartée après sa mort[176].

L'archéologie a mis au jour plusieurs résidences cossues de la période, situées à proximité du centre monumental. Outre le petit palais oriental déjà évoqué, qui est occupé au début du règne par Asqudum, des grandes résidences ont été mises au jour, le bâtiment E (au nord-ouest du palais) dont le premier état remonte à l'époque des Šakkanakku (vers 2000 av. J.-C. ou avant) mais qui est réaménagé à cette période, les grandes résidences orientale et occidentale. On ne connaît pas l'identité de leurs occupants, mais elles peuvent avoir été habitées par de hauts dignitaires du royaume[177].

Les gestionnaires du palais

Les tablettes administratives et épistolaires permettent de reconstituer la manière dont le palais contrôlait ses ressources économiques.

Les lettres donnent des informations sur les attributions et les activités des différents administrateurs. La suivante montre même que les renvois de responsabilités pouvaient se produire[127] :

« Dis à mon Seigneur : ainsi parle Bahdi-Lim, ton serviteur.

La ville de Mari, le palais et le district, ça va.

Autre chose : j’ai mené mon enquête à propos de la domesticité du palais. Sur les 400 personnes qui forment la domesticité du palais, une centaine a reçu son habillement et 300, pas du tout. À propos de ceux qui n’étaient point vêtus, j’en ai fait remontrance à Mukannišum et à Bali-Erah. Mukannišum m’a fait la réponse suivante : « Ce n’est point dans mes attributions ! C’est à Bali-Erah de les vêtir. » Or Bali-Erah m’a fait la réponse suivante : « J’ai habillé une centaine de personnes dépendant des artisans spécialisés, or ce n’est qu’une centaine qui représente mes attributions. Le reste, c’est à Mukannišum de les vêtir. »

Voilà ce qu’ils m’ont répondu. Maintenant, puisque Ṣidqi-epuh se trouve chez mon Seigneur, mon Seigneur doit lui parler pour qu’il écrive à qui de droit et que l’on vête les domestiques du palais ![178] »

Il a été relevé Yasim-Sumu avait la fonction majeure d'archiviste-comptable en chef (šandabakkum), qui comprenait le contrôle des stocks du palais, la récupération des domaines concédés à des fonctionnaires retournant sous la gestion du palais, la gestion de la main d’œuvre du palais. Il devait également se tenir au courant de l'état des récoltes, y compris en se déplaçant lui-même dans les domaines, et en tirer les conséquences quant à la gestion des greniers royaux disséminés dans tout le royaume[179]. Mukannishum, évoqué dans la lettre précédente, et qui occupe la fonction d'intendant (šatammum), est un autre homme-clé de la gestion du palais, responsable des réserves palatiales, qui a laissé un nombre important d'archives au palais[180].