Bédouins

Les Bédouins désignent des nomades arabes vivant de l'élevage des caprins, des ovins et des camélidés[2], principalement dans les déserts d'Arabie, de Syrie et du Sinaï. Cette population arabe d'environ 4 millions de personnes est reconnaissable par ses dialectes, sa culture et sa structure sociale spécifiques[2]. De nos jours, seuls environ 5 % des Bédouins du Moyen-Orient sont encore nomades, tandis que quelques Bédouins du Sinaï sont encore semi-nomades[2]. Pour certains Bédouins, il ne faut qu'appartenir à une tribu d'origine bédouine pour se revendiquer Bédouin, mais pour d'autres il faut de plus mener une vie de nomade, ce qui en exclut les sédentaires[5].

| |

1 000 000 |

|---|---|

| |

10 336 nomades (2004)[1] |

| |

380 000 (2007)[3] |

| |

170 000 (1999)[4] |

| Population totale | environ 4 millions, dont 5 % de nomades au Moyen-Orient[2] |

| Langues | Arabe bédouin |

|---|---|

| Religions | Islam (sunnisme, chiisme), christianisme et judaïsme. |

Le nom « bédouins » est issu de badw (البدو) ou badawi (بَدَوِي) ou au pluriel badawiyoune (بَدَوِيُّون) qui signifie « habitant des campagnes » en arabe[5].

Histoire

Les Bédouins remontent leur lignée à Adnan ou Qahtan, ainsi qu'au personnage biblique Ismaël. Auda ibn Tayi, dirigeant des Howaytat, prit part à la révolte arabe lors de la Première Guerre mondiale.

Le pays d'origine des Arabes bédouins est le désert d'Arabie. Cependant, certains groupes ont migré vers le nord. La Syrie est l’un des premiers territoires habités par les Bédouins, et plus d’un million de personnes vivent encore dans le nord du désert syrien[6]. Ils parlent le badawi (arabe bédouin).

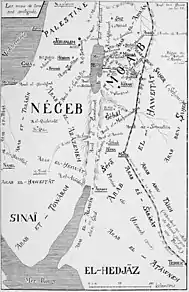

Actuellement, les Bédouins vivent surtout au Moyen-Orient dans le Néguev et dans le Sinaï, à Wadi Rum et dans le Haïl, entre les Émirats arabes unis et Oman. Ils sont également présents en Afrique du Nord, par exemple les Banu Hilal et les Banu Sulaym[7].

Bouleversements depuis le XXe siècle

Au cours du XXe siècle, la société bédouine a connu de grands bouleversements, tendant à faire disparaître ou à modifier un certain nombre de ses traditions. Ces bouleversements ont principalement été entraînés par la rencontre avec le mode de vie occidental, à partir des années 1920, lorsque la France et la Grande-Bretagne ont reçu des mandats pour gouverner les pays arabes nouvellement créés. Ces bouleversements avaient été largement amorcés dès le XIXe siècle par les Ottomans, notamment par leur politique de la « terre morte » (mawat en arabe), destinée à limiter le pouvoir des tribus bédouines[8].

Parmi ces bouleversements, on peut compter l’apparition des véhicules motorisés, qui ont dans bien des cas remplacé les chameaux, l'animal de bât et de monte traditionnel, entraînant l’effondrement d’un élément majeur de l’économie bédouine.

Le découpage en pays des territoires habités par les bédouins a en outre restreint les déplacements des familles et tribus dans leurs migrations annuelles, même si ces déplacements internationaux bénéficient d’une tolérance particulière dans le cas des nomades bédouins.

En Tunisie

On trouve des tribus d’origine Bédouines dans toute la Tunisie. Il y a principalement les Banu Sulaym, les Banu Hudhayl (en), Banu Chammar et Banu Hilal. De nos jours, ils sont peu nomades, la plupart habitent en ville et se sont dispersés.

En Syrie

Les Bédouins, qui autrefois traversaient les déserts de la péninsule d'Arabie ou la Palestine sans se préoccuper des frontières, représentent en Syrie un peu moins de 1 % de la population. Le gouvernement a sédentarisé depuis des années ces nomades impénitents. Pasteurs pour la plupart, les Bédouins continuent néanmoins à voyager avec chevaux et chameaux.

En Palestine, en Israël

Les Bédouins de Palestine se désignaient par le terme ’Arab', qui « renvoie aux distinctions que les habitants du Néguev faisaient avant 1948 entre les possédants (’Arab) et les paysans (Fellahin) qui louaient la terre aux Bédouins », auxquels s'ajoutaient les anciens esclaves originaires d’Afrique, notamment du Soudan, appelés Humran (« rouge » en arabe). « Le qualificatif Bedu, qui renvoie simplement aux habitants du désert, n’était à l’époque généralement utilisé que par les paysans arabes de la région »[9].

L’enrôlement d’un grand nombre de Bédouins dans des armées nationales a quant à lui considérablement freiné les affrontements inter-tribaux, une armée régulière ne sachant tolérer que ses soldats s’affrontent entre eux, ni qu’ils attaquent des soldats d’une autre armée sans en avoir reçu l’ordre.

.jpg.webp)

En Israël, le gouvernement tente lui aussi de sédentariser ces populations présentes dans le Néguev (140 000 personnes originaires du Sinaï et d’Arabie Saoudite) et en Galilée (60 000 personnes de Jordanie et de Syrie)[9], Les Bédouins servent dans l'armée israélienne sur la base du volontariat, souvent en tant que gardes-frontières ou dans d'autres unités, à la différence des autres Arabes israéliens qui, le plus souvent (sauf les Druzes), n'effectuent pas le service militaire[9]. Malgré cela, les Bédouins restent peu intégrés à la société israélienne[10] et ont beaucoup de mal à y être acceptés pleinement[11] - [12].

En Jordanie

« L'espace culturel des Bedu de Petra et Wadi Rum » a été proclamé en 2005, puis inscrit en 2008 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité[13].

Mode de vie et traditions

La plupart des bédouins sont des éleveurs de moutons et de chèvres. Le groupe le plus connu est le Rwala. Les Bédouins appartiennent à deux classes sociales principales : une classe connue sous le nom de « vrais » bédouins qui vivent comme des bergers nomades et un autre groupe connu sous le nom de fellahin, ayant adopté l'agriculture. Les fellahins mènent donc une vie plus sédentaire au bord du désert. En revanche, les « vrais » bédouins sont réputés pour avoir attaqué toutes les caravanes qu'ils ont croisées en traversant des déserts stériles[6].

Ils se déplacent dans le désert pendant les saisons d'hiver pluvieuses et reviennent au bord du désert pendant les étés chauds et secs.

Les Arabes bédouins ont une existence relativement dure entre les températures extrêmes du jour et de la nuit auxquelles ils se sont adaptés. Les nomades n'ont pas de domicile permanent mais vivent dans des tentes noires portables en poils de chèvre tissés. Les tentes sont divisées par une cloison décorative appelée gata. La moitié de la tente est destinée aux femmes, aux enfants, aux ustensiles de cuisine et au stockage. L'autre moitié contient une cheminée et est utilisée pour les réceptions.

Les femmes effectuent la majeure partie du travail, tandis que les hommes socialisent et planifient pour le groupe.

La culture matérielle des Bédouins est limitée. Leurs tentes sont leurs biens principaux et les animaux sont très importants pour leur mode de vie nomade. Les chameaux sont leur principal moyen de transport, tandis que les ovins et les caprins sont achetés et vendus. Les produits laitiers sont la principale source de nourriture des bédouins. Le lait de chameaux et de chèvres est transformé en yaourt et beurre.

Pour supporter la chaleur extrême du désert le jour, les Bédouins portent des vêtements légers et de couleur claire. Ils sont très lâches, permettant la circulation de l'air.

Bien que les Bédouins aient jugé autrefois dégradant d’avoir des emplois manuels, cette attitude a quelque peu changé ces dernières années. En raison de la nécessité de meilleures conditions de santé, de plus d'argent et de meilleures conditions de vie, certains ont accepté des emplois rémunérés. Cependant, la plupart d'entre eux méprisent encore ce type de travail.

Presque tous les Bédouins en Syrie sont des musulmans sunnites.

L'islam a beaucoup influencé la vie des Bédouins. Par exemple, pour préserver leur peuple, les Bédouins ne sont autorisés à épouser que ceux de leur propre groupe. En outre, la société est patrilinéaire, ce qui signifie que les héritages sont transmis par les hommes.

Bédouines puisant de l'eau dans un réservoir du désert de Jordanie (v. 1900).

Bédouines puisant de l'eau dans un réservoir du désert de Jordanie (v. 1900). Bédouines voilées cuisinant, désert de Beersheva, Palestine ottomane (vers 1900-1920)

Bédouines voilées cuisinant, désert de Beersheva, Palestine ottomane (vers 1900-1920)

Alimentation

La plupart de leurs repas consistent en un bol de lait (de chameau ou de chèvre), de yaourt ou de riz. Des pains ronds de pain sans levain sont servis lorsqu'ils sont disponibles. Les dattes, que l’on trouve dans les oasis du désert, se mangent en dessert. La viande est servie uniquement lors d'occasions spéciales telles que les fêtes de mariage, les cérémonies ou lorsque des invités sont présents.

Famille

La société bédouine s’organise sur les liens du sang. La famille, c'est-à-dire un individu, ses parents, ses frères et sœurs, son époux/épouse, ses enfants, est un premier niveau de liens. Puis vient une notion de famille plus élargie, oncles, cousins, beaux parents, beaux frères, etc., au-delà de laquelle apparaît celle du clan ; et enfin la notion de tribu avec d’éventuelles ramifications, voire de confédération de tribus. Le regard de ces différents groupes a une influence fondamentale sur les comportements individuels. Les honneurs et déshonneurs d’un individu sont partagés par sa famille ou sa tribu, pouvant entraîner de grandes célébrations, ou d’impitoyables représailles.

La taille des tribus varie énormément, de quelques milliers d’individus à plusieurs centaines de milliers. Il peut arriver que de grandes et riches familles constituent de nouvelles tribus, ou encore que des tribus en crise (économique, démographique, etc.) intègrent des groupes plus stables.

Chaque clan, tribu, ou confédération reconnaît l’autorité d’un cheikh. Celui-ci n’est pas un chef, mais plutôt un sage, dont les avis bénéficient d’une grande légitimité.

Dans les tribus bédouines, les femmes effectuent la majorité des travaux, en plus de leurs occupations de mères de famille, tandis que les hommes s'occupent à la planification des tâches, aux projets de déplacement et aux réceptions.

Élevage

L’activité agricole bédouine est essentiellement pastorale. Les principaux animaux élevés sont le mouton, la chèvre, chameau et les dromadaires (surtout au Moyen-Orient).

Chameaux

Traditionnellement, les dromadaires sont les principaux animaux élevés par les bédouins. Leurs particularités physiologiques, excellente adaptation aux milieux désertiques, les rendent particulièrement appréciables pour les Bédouins, qui les élèvent avec beaucoup de soin.

Les chameaux sont utilisés comme animaux de monte ou de bât. Les Bédouins en tirent également des ressources telles que le lait ou la viande des petits, ce qui donne une plus grande valeur aux femelles, ou encore la laine.

Le chameau est l’animal le plus prestigieux du cheptel bédouin. C'est pourquoi les éleveurs portent généralement une grande attention à leurs chameaux et nomment chacun d’entre eux.

Avec l’importation des moyens de transports modernes par les Européens à l’issue de la Première Guerre mondiale, le chameau a perdu une grande partie de sa valeur, et un pan de l’économie bédouine s’est écroulé. Il s’agit d’un des facteurs de l’abandon progressif du mode de vie traditionnel bédouin.

Tourisme

Devant l'accroissement de l'intérêt touristique, les Bédouins et les pays qui les abritent organisent des circuits de visite où les touristes essaient de vivre « à la manière bédouine ».

.jpg.webp) Campements pour touristes gérés par les Bédouins dans le désert du Wadi Rum (Jordanie).

Campements pour touristes gérés par les Bédouins dans le désert du Wadi Rum (Jordanie)._Al-Zalabieh%252C_Bedouin_Meditation_Camp%252C_Wadi_Rum%252C_Jordan%252C_6.05.2010_-_panoramio_(1).jpg.webp) Dans le campement pour touristes de Zedane Al-Zalabieh, Bedouin Meditation Camp, Wadi Rum (Jordanie).

Dans le campement pour touristes de Zedane Al-Zalabieh, Bedouin Meditation Camp, Wadi Rum (Jordanie).

Notes et références

- (en) The Jordanian Hashemite Fund for Human Development, The cultural space of the bedu in the regions of Petra and Wadi Rum

- (en) Bedouin culture, bedawi.com

- Bedouin Take On the Govt. By Adam Morrow and Khaled Moussa al-Omrani.

- The Bedouin in Israel: Demography. Israel Ministry of Foreign Affairs, 1999-07-01

- (en) Qatar Visitor -The Bedouin Nomads

- (en) Haian Dukhan, « 'THEY TALK TO US BUT NEVER LISTEN TO US': DEVELOPMENT-INDUCED DISPLACEMENT AMONG SYRIA'S BEDOUIN », Nomadic Peoples, vol. 18, no 1, , p. 61–79 (ISSN 0822-7942, lire en ligne, consulté le )

- (en) Kees Versteegh, The Arabic Language, Édimbourg, Edinburgh University Press, (ISBN 978-0-7486-9460-0, lire en ligne)

- (en) Ahmad Amara et Zinaida Miller, « Unsettling Settlements: Law, Land, and Planning in the Naqab » in Ahmad Amara, Ismael Abu-Saad et Oren Yiftachel (eds.), Indigenous (In)justice Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev, Cambridge : Harvard Press University, 2013, p. 78.

- Ivan Sand, « Le sort des Bédouins du Néguev : quels enseignements pour la construction politique et idéologique de l’État d’Israël ? », Études arméniennes contemporaines, no 3, , p. 35–55 (ISSN 2269-5281, DOI 10.4000/eac.528, lire en ligne, consulté le )

- « Les Palestiniens d’Israël, otages de l’extrême droite - Bédouins oubliés du Nakab », sur monde-diplomatique.fr (consulté le )

- (fr) Guardian : Trois cents Bédouins se retrouvent sans toit après le raid de policiers israéliens dans le Néguev (30-07-2010)

- (fr) Affrontements lors de la destruction de maisons appartenant à des bédouins. Maan News, 30 mars 2011

- UNESCO, « L'espace culturel des Bedu de Petra et Wadi Rum »

Annexes

Bibliographie

- Nabil Boutros (phot.) et Géraldine Chatelard (texte), Bédouins aujourd'hui en Jordanie, Centre culturel français d'Amman, 2008

- (en) Clive Holes & Said Salman Abu Athera, Politics and poetry in contemporary Bedouin society, Ithaca Press, Reading, UK, 2009, 351 p. (ISBN 978-0-86372-338-4)

- (en) Emanuel Marx, Bedouin of Mount Sinai : an anthropological study of their political economy, Berghahn Books, New York, Oxford, 2013, 195 p. (ISBN 978-1-78238-761-9)

- (en) Muhammad Suwaed, Historical Dictionary of the Bedouins, Rowman & Littlefield, 2015, 304 p. (ISBN 9781442254510)

- Wilfred Thesiger, Le désert des déserts : avec les bédouins, derniers nomades de l'Arabie du Sud (trad. de Michèle Bouchet-Forner), Pocket, Paris, 1999 (rééd.), 463 p. (ISBN 978-2-266-09656-0)

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :