Tirynthe

Tirynthe (grec ancien : Τίρυνς, grec moderne : Τίρυνθα, latin : Tiryns) est une ancienne cité mycénienne du Péloponnèse, au sud d'Argos, sur le golfe Argolique.

Sites archéologiques de Mycènes et de Tirynthe *

| ||

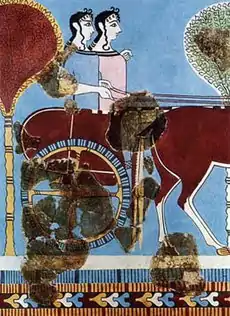

Fresque du second palais (XIIIe siècle av. J.-C.). | ||

| Coordonnées | 37° 35′ 58″ nord, 22° 48′ 00″ est | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Subdivision | Péloponnèse, Argolide | |

| Type | Culturel | |

| Critères | (i) (ii) (iii) (iv) (vi) | |

| Numéro d’identification |

941 | |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** | |

| Année d’inscription | 1999 (23e session) | |

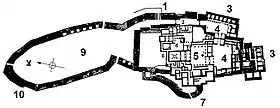

Plan de Tirynthe | ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Localisation de Tirynthe en Grèce. |

La cité se limitait à une colline calcaire de 30 m de haut, environ 300 m de long et 40 à 100 mètres de large. Initialement, la côte était très proche de la colline. Le lieu a été peuplé à partir du Néolithique. Puis, à partir du IIIe millénaire av. J.-C., Tirynthe devint l'un des principaux centres de l'âge du bronze en Europe.

Temps légendaires

Tirynthe, à l'instar de nombreuses villes antique égéennes, est un lieu fort en mythologie. Les créatures et héros mythiques foulent son sol de sa création (mur cyclopéen) à son effondrement (retour des Héraclides).

D'après la légende, Tirynthe a été fondée par Proétos. On dit que le héros grec Persée a régné sur la ville. Héraclès est censé y avoir servi Eurysthée, roi de Tirynthe pour qui il accomplit ses Douze Travaux.

Recherches archéologiques

En 1831, Friedrich Thiersch entame les premières fouilles sur le site de Tirynthe. Toutefois, celles-ci ne fournissent que peu de résultats. Très vite le site est délaissé, et Thiersch oublié de l'histoire du lieu. De 1876 à 1885, les archéologues allemands Heinrich Schliemann et Wilhelm Dörpfeld mènent des fouilles au cours desquelles ils mettent au jour, dans la partie haute de la butte, que l'on appelle la citadelle, un palais mycénien. Néanmoins, le travail de Schliemann est aussi source de destructions, particulièrement dans la citadelle moyenne du site, où aujourd'hui il ne nous reste plus aucune trace archéologique. Les fouilles ultérieures, effectuées sous la direction de Wilhelm Dörpfeld, Kurt Müller et Georg Karo, entre 1905 et 1929, ont livré de nouvelles informations sur l'importance exceptionnelle de la ville dans les temps préhistoriques. Depuis 1976, les fouilles ont repris de manière systématique, sous la direction des archéologues allemands, d'abord Klaus Kilian, jusqu'en 1986, puis d'autres chercheurs de l'université de Heidelberg et de l'Institut archéologique allemand. Les recherches ont été menées par J. Maran à partir de 1997[1].

La citadelle

Helladique ancien et moyen

La cité s'étend en longueur en trois sections : la citadelle, la section centrale et la section basse. Les vestiges, sur la citadelle, d'une imposante construction circulaire entourée d'autres bâtiments de la même époque ont montré qu'une importante communauté s'était établie sur la colline dès le premier âge du bronze (Helladique) : les vestiges datent de l'Helladique II, environ 2500-2200 av J.-C., mais Tirynthe semble avoir été occupée aussi bien durant l'Helladique II que pendant l'Helladique moyen qui lui fait suite.

Helladique récent

Durant l'Helladique récent (période mycénienne, environ 1600-1050 av. J.-C.), Tirynthe comptait parmi les plus importants centres de la culture créto-mycénienne, au même titre que Mycènes, Thèbes, Pylos ou Knossos. À cette époque, il y avait également une large ville basse qui entourait la citadelle.

C'est à cette période que le site se dote d'un palais (HRIII, environ 1350 av. J.-C.) et affirme ainsi sa puissance de par son importance.

De l'ancienne splendeur de la ville témoignent les ruines très bien conservées d'une résidence royale sur la partie haute, dont les murs étaient décorés de précieuses fresques, ainsi que les vestiges de l'enceinte de construction cyclopéenne : les pierres du rempart peuvent atteindre trois mètres de long et un mètre d'épaisseur, sans utilisation d'un liant ou d'un mortier quelconque ; l'enceinte pouvait comporter des murs faisant 8 mètres d'épaisseur et 18 mètres de haut.

La muraille a été construite en plusieurs étapes : tout d'abord (au plus tard à partir du XIVe siècle av. J.-C.), tout autour la citadelle haute. Vers le milieu du XIIIe siècle av. J.-C., apparaissent ensemble les parties moyenne et basse. Enfin, vers -1200, des citernes sont intégrées à la construction.

En dépit de leur aspect indestructible, les fortifications de Tirynthe ont été détruites par un incendie au début du XIIe siècle av. J.-C. Les archéologues en tiennent pour responsable un tremblement de terre majeur, dont l'effet a également été constaté à d'autres endroits de l'Argolide. Les dégâts sur le mur ont été par la suite réparés et la ville haute reconstruite.

Le palais haut a été partiellement refait : un nouveau bâtiment a été construit dans les ruines de l'ancien palais et habité par les dirigeants. Après la catastrophe, la ville semble avoir été systématiquement développée. Ce constat est en contradiction avec le dépeuplement des autres centres mycéniens au cours du XIIe siècle av. J.-C.

Plan du palais.

Plan du palais. Casemates de l'enceinte cyclopéenne de Tirynthe.

Casemates de l'enceinte cyclopéenne de Tirynthe.

Architecture et système palatial

Les sites de Tirynthe et de Pylos, de par leur bonne conservation, sont ceux qui nous offrent les meilleures conditions pour interpréter l’architecture palatiale mycénienne. Le palais de Tirynthe est le siège de la résidence royale, autour de lui s’organisent sur divers niveaux de terrasses des édifices publics (greniers, citernes et magasins, sanctuaires et lieux de culte) et privés (maisons des seigneurs et des marchands). Non loin du palais, se trouvaient le temple, les magasins, et les dépendances.

Le palais de Tirynthe est situé au point le plus élevé de la citadelle haute. D’une cour irrégulière à laquelle on arrivait par une longue rampe et un double propylée, une autre porte donnait accès à une cour de forme rectangulaire entourée sur 3 côtés de portiques à colonnes. Exactement au centre de son côté nord se trouvait l’unité principale. On y pénétrait par un porche à 2 degrés ; un vestibule, séparé du porche par 3 doubles portes, ouvrait sur la pièce principale. Celle-ci comportait un grand foyer central circulaire, entouré de 4 colonnes sur bases de pierre. Immédiatement à l’est, une autre aile, contemporaine de la principale, présentait un second ensemble de type « mégaron », plus simple, avec cour à portiques et un porche précédant une salle rectangulaire décorée. Les deux ensembles étaient encadrés, à l’ouest et à l’est, par toute une série de pièces secondaires desservies par des corridors multiples. Des vestiges d’escalier indiquent la présence d’un étage dont rien n’a survécu[2].

À Tirynthe, le palais se présente en un bloc asymétrique, rappelant l’absence d’unification géométrique des palais minoens. Cependant, il comporte une distribution axiale que ne possédaient pas les palais crétois. Les éléments centraux sont : les propylées d’entrée, cour intérieure à colonnes d’attente et de distribution, « mégaron » (lieu des réunions officielles, des banquets et du cultes). Les palais de Tirynthe présentent la même distribution des pièces que ceux de la civilisation minoenne — apparat, archives, culte, stockage —, mais le principe d’organisation diffère. Les dégagement et circulations sont assurés par de petites cours ou des couloirs. Les aménagements les plus fréquents sont les foyers, les banquettes ainsi que les baignoires et les vases de stockage. Le système palatial est à l’instar de celui minoen, un centre d’une intense activité économique et le lieu où se concentrent les richesses produites sur place ou importées des lointaines régions[3] où s’aventurent les navires mycéniens. Les palais sont des entrepôts d’objets manufacturés et de denrées diverses : huile, vin, blés, légumineux, aromates… Ils abritent aussi parfois des ateliers d’or, d’orfèvrerie ou d’ivoiriers, par exemple. Ils peuvent également servir à loger le bénéficiaire en titre des biens stockés, quels que soient le statut et l’origine de cette fonction[4]. Les comptes, transactions financières, archives et autres documents administratifs étaient tous mis par écrit en linéaire B, l’écriture mycénienne dérivée de l’écriture crétoise, le linéaire A. Les supports sont multiples, comportant notamment des tablettes et nodules en argile crue qui nous sont parvenus grâce à des incendies. Ces écrits nous informent sur le système palatial et la centralisation du pouvoir qu’il suppose : prélèvement, stockage, redistribution et très probablement leur exportation. Malheureusement, rares sont les traces écrites à Tirynthe — toutefois des sceaux et scellés ont été retrouvés, signe d’une activité administrative —, non pas car elles étaient inexistantes, mais plutôt car elles n’ont pas pu être conservées. Le palais est donc le siège du pouvoir économique, politique mais aussi religieux puisqu’il comporte des espaces de cultes et loge des membres éminents de la religion.

Après la période mycénienne

Durant la période submycénienne et protogéométrique (1050-900 av. J.-C.) on peut seulement constater un peuplement réparti sur la partie basse de la citadelle et la ville basse. Cela vaut aussi pour la période géométrique.

À l'appui d'objets cultuels et d'inscriptions préarchaïques, on a pu démontrer l'existence d'un culte de Zeus, et d'Athéna durant les périodes archaïque et classique. Le palais mycénien de Tirynthe est notamment restauré et voué au culte d'Héra. La ville survit jusqu'à la bataille de Platées, à laquelle ils envoient un contingent. En 468 av. J.-C., la ville est détruite par les habitants d'Argos[5].

On a les preuves d'une occupation sporadique de Tirynthe plus tard dans l'hellénisme, à l'époque romaine et même à l'époque byzantine, du Xe au XIVe siècles apr. J.-C.

Dans son traité intitulé De la Comédie (De la poésie), le philosophe Théophraste rapporte que les Tirynthiens aimaient passionnément rire, et qu'étant incapables de s'occuper d'affaires sérieuses, ils eurent recours à l'oracle de Delphes, y demandant d'être délivrés de ce penchant. L'oracle leur répondit qu'ils en seraient réellement guéris s'ils parvenaient à sacrifier, sans rire, un taureau à Poséidon, et à le jeter à la mer. Dans la crainte de manquer à la condition prescrite par l'oracle, ils défendirent de laisser venir les enfants au sacrifice.

En mars 1829, dans le cadre de l’expédition scientifique en Morée de l'armée française, les vestiges servent à l'ingénieur cartographe Pierre Peytier et au géographe Émile Le Puillon de Boblaye : point de départ d'une base de 3,5 km jusqu'au village en ruines d'Aria (à 2 km à l’est de Nauplie), point de départ de la triangulation pour les relevés topographiques et géodésiques en Morée[6].

Références

- Les fouilles de Tirynthe, université de Heidelberg.

- Jean-Claude Poursat, L’art égéen 2, Mycènes et le monde mycénien, Paris, Picard, , p. 151.

- Ibid., p. 148-153.

- Alexandre Farnoux, , « Les palais forteresse du continent », dans Alain Schnapp (dir.), Préhistoire et Antiquité : des origines de l’humanité au monde classique, Paris, Flammarion, , p. 336-337.

- N. Papahatzis, Mycène - Épidaure - Tirynthe - Nauplie, Éditions Clio, 1978.

- « Notice sur les opérations géodésiques exécutées en Morée, en 1829 et 1830, par MM. Peytier, Puillon-Boblaye et Servier » in Bulletin de la Société de géographie, tome 19, no 117-122, janvier-juin 1833, p. 91.

Bibliographie

- Poursat Jean-Claude, L’art égéen 2, Mycènes et le monde mycénien, Paris, éd. Picard, 2014.

- Henri Stierlin, Grèce : de Mycènes au Parthénon, Paris, Taschen, 2009.

- UNESCO, Dossier d’inscription des sites archéologiques de Mycènes et Tirynthe, 1999.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Tirynthe, Odysseus.

- Tirynthe, la Cyclopéenne.