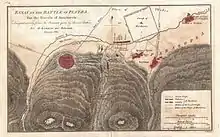

Bataille de Platées

La bataille de Platées (grec ancien : Μάχη τῶν Πλαταιῶν, Máchè tôn Plataiôn) est la dernière grande bataille terrestre des guerres médiques. Elle se déroule en 479 av. J.-C. près de la ville de Platées, en Béotie, et oppose une alliance des cités-États grecques (dont Sparte, Athènes, Corinthe et Mégare) à l’Empire perse de Xerxès Ier.

| Date | 27 août 479 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Platées (Grèce) |

| Issue | Victoire décisive des Grecs |

| Cités-États grecques menées par Sparte | Empire perse |

| 110 000 (Hérodote) 100 000 (Pompée) ~40 000 (estimations modernes) | 300 000 (Hérodote) 70 000-120 000 (estimations modernes incluant les alliés grecs) |

Batailles

| Coordonnées | 38° 14′ 24″ nord, 23° 19′ 05″ est | |

|---|---|---|

|

En 480 av. J.-C., l’armée d'invasion perse menée par Xerxès remporte plusieurs succès aux Thermopyles et à l'Artémision ; elle conquiert la Thessalie, la Béotie et l'Attique. Cependant, lors de la bataille de Salamine, la flotte grecque coalisée remporte une victoire inattendue et empêche la conquête du Péloponnèse. Xerxès se retire alors avec le plus gros de son armée, laissant son général Mardonios poursuivre l'invasion de la Grèce.

À l’été de 479 av. J.-C., les Grecs rassemblent une puissante armée (à l'échelle contemporaine) et marchent vers le nord. Les Perses se replient en Béotie et construisent un camp fortifié près de Platées. Les Grecs refusent de s’avancer sur un terrain trop favorable à la cavalerie autour du camp perse, ce qui entraîne un enlisement au cours des onze jours suivants. Les lignes de ravitaillement grecques étant harcelées par les Perses, les Grecs se retirent vers une meilleure position dans un certain désordre.

Croyant ses adversaires en pleine retraite, Mardonios ordonne à ses troupes de les poursuivre. Mais les Grecs, principalement les Spartiates, les Tégéens et les Athéniens, livrent bataille et Mardonios est tué. Une grande partie de l’armée perse, enfermée dans le camp, est massacrée. La destruction de cette armée et des vestiges de la flotte perse à la bataille du cap Mycale met fin à l'invasion.

Sources

La principale source sur les guerres médiques est l'historien grec Hérodote[1]. Surnommé le « Père de l’Histoire » par Cicéron[2], il est né en 484 av. J.-C. en Asie mineure alors sous domination perse[3]. Il rédige ses Histoires vers 440–430 av. J.-C., essayant de retracer l'origine des guerres médiques. L'approche d'Hérodote, nouvelle, se poursuit aujourd'hui. En effet, selon Holland : « [pour] la première fois, un chroniqueur cherche à faire remonter les origines d'un conflit, non pas à un passé assez lointain pour être tout à fait fabuleux, ni aux caprices et aux désirs d'un dieu, ni à la prétention d'un peuple à une destinée manifeste, mais plutôt à des explications qu'il peut vérifier personnellement »[trad 1] - [4].

Quelques historiens ultérieurs de l'Antiquité le critiquent, même s'ils suivent ses pas, notamment Thucydide[5] - [6]. Malgré tout, ce dernier commence son histoire de la guerre du Péloponnèse là où Hérodote arrête les siennes (au siège de Sestos en 479 av. J.-C.) ; il reconnaît donc de façon implicite que les Histoires d'Hérodote sont suffisamment exactes pour ne pas avoir à les réécrire ou les corriger[6]. Plutarque critique Hérodote dans son essai Sur la malignité d'Hérodote, le qualifiant de « philobarbaros » (ami des Barbares), parce qu'il ne montre pas suffisamment les Grecs sous leur meilleur jour, ce qui laisse supposer qu'Hérodote aurait fait preuve de neutralité[7]. Cette appréciation négative d'Hérodote s'est transmise en Europe jusqu'à la Renaissance, époque où il est néanmoins encore étudié[8]. Sa réputation se rétablit pendant le XIXe siècle à la suite des découvertes archéologiques qui confirment ses dires[9]. Au XXIe siècle, les spécialistes donnent une très bonne note à ses Histoires, mais plusieurs détails prêtent à débat (particulièrement le nombre de soldats et les dates) et doivent donc être considérés avec prudence[9]. Néanmoins, certains historiens pensent encore qu'il a forgé de toutes pièces ses Histoires[10].

Les écrits de l’historien Diodore de Sicile dans sa Bibliothèque historique (Ier siècle av. J.-C.)[11] fournissent un compte rendu de la bataille de Platées. Son récit est cohérent avec celui d’Hérodote, mais comme il a été écrit bien plus tard, il pourrait en être dérivé. La bataille est également décrite avec moins de détails par d'autres historiens antiques comme Plutarque, Ctésias[12] et d'autres y font référence comme l'auteur dramatique Eschyle.

Contexte

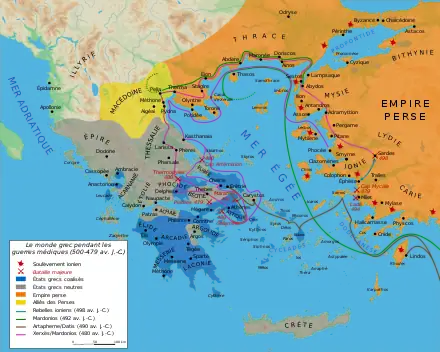

Les cités-États d’Athènes et d’Érétrie ont soutenu la malheureuse révolte de l'Ionie contre l'empereur perse Darius Ier en 499-494 av. J.-C. L’Empire perse, encore relativement jeune, est le théâtre de nombreuses révoltes parmi les différents peuples[13] - [14] - [15]. La révolte ionienne menace l’intégrité de son empire et Darius veut punir ceux qui sont impliqués[16] - [17]. Il utilise également le soulèvement comme un prétexte pour étendre son empire en Grèce[17]. Une première expédition menée par Mardonios en 492, afin de sécuriser les approches terrestres de la Grèce, se termine avec la reconquête de la Thrace et la mise sous tutelle de la Macédoine[18] - [19]. Une force amphibie commandée par Datis et Artapherne en 490 s'empare de l'île de Naxos et d'Érétrie[20] - [21] avant d'attaquer Athènes. Cependant, lors de la bataille de Marathon, les Athéniens remportent une brillante victoire qui entraîne le retrait de l'armée perse en Asie[22] - [23].

Par conséquent, Darius commence à lever une grande armée afin de soumettre toute la Grèce. Cependant, il meurt avant de pouvoir lancer l'invasion[24] - [25]. Le trône de Perse revient alors à son fils Xerxès Ier qui relance rapidement les préparatifs de l'invasion, dont la construction de deux ponts flottants en travers de l'Hellespont[26] - [27]. En 481, Xerxès envoie des ambassadeurs en Grèce pour demander « de l'eau et de la terre » en signe de soumission tout en omettant délibérément de consulter Athènes et Sparte (théoriquement toujours en guerre avec l'Empire perse)[28] - [29]. Les Grecs commencent alors à se rassembler autour des deux États dominants. Un congrès des cités a lieu à Corinthe à la fin de l'automne 481 av. J.-C. ; une alliance est formée[28] - [30]. Il s'agit d'un événement remarquable pour le monde hellénique car de nombreuses cités participantes sont techniquement en guerre les unes avec les autres[31].

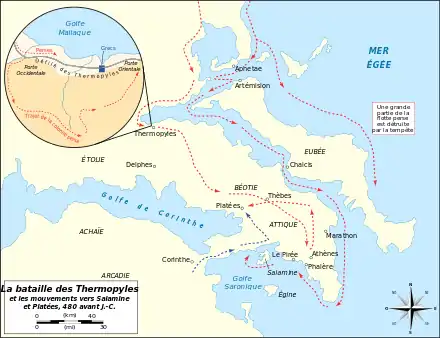

Les alliés adoptent initialement une stratégie de défense des approches terrestres et maritimes du sud de la Grèce[32] - [33]. Ainsi en août 480 av. J.-C., apprenant l'avancée des Perses, une petite troupe menée par Léonidas Ier, roi de Sparte, bloque le passage des Thermopyles tandis que la forte marine athénienne se déploie dans le détroit de l'Artémision. Les Grecs, largement inférieurs en nombre, tiennent les Thermopyles durant six jours avant d'être débordés par le flanc. Même si la plus grande partie de l'armée grecque s'est retirée, l'arrière-garde composée de Spartiates et de Thespiens est encerclée et anéantie[34] - [35]. Lors des affrontements à proximité de l'Artémision qui ont lieu au même moment, la flotte grecque résiste[34] - [36] mais elle se replie après l'annonce de la défaite des Thermopyles qui rend sans intérêt le contrôle du détroit[37] - [38].

Après la bataille des Thermopyles, l’armée perse progresse et pille les cités de Béotie qui ne se sont pas rendues : Platées et Thespies, avant d'investir Athènes qui a été évacuée. Pendant ce temps, l'armée alliée se prépare à défendre l'Isthme de Corinthe[37] - [39]. Xerxès veut obtenir une victoire totale afin d'achever la conquête de la Grèce avant la fin de l'année ; les alliés, eux aussi, cherchent à obtenir une victoire décisive sur la flotte perse pour garantir la sécurité du Péloponnèse[40]. La bataille de Salamine se termine par une grande victoire grecque et constitue le tournant du conflit[41] - [42].

À la suite de la défaite de son armée à Salamine, Xerxès se retire en Asie avec le gros de son armée. Selon Hérodote, il craint que les navires grecs n'atteignent l'Hellespont et n'incendient les ponts flottants, piégeant son armée en Europe[43] - [44] - [45]. Il laisse ainsi à Mardonios et à ses meilleurs hommes le soin d'achever la conquête de la Grèce l'année suivante[44] - [46]. Mardonios évacue l'Attique et passe l'hiver en Thessalie[47], tandis que les Athéniens réoccupent leur ville détruite[42]. Au cours de l'hiver, les relations entre les alliés se tendent. En particulier, les Athéniens, qui ne sont pas protégés par l'isthme mais qui fournissent le gros de la flotte qui le défend, vivent mal cette situation et demandent aux alliés d'avancer vers le nord l'année suivante[42]. Les alliés refusent et la flotte athénienne ne rejoint pas les autres marines au printemps. Celles-ci, maintenant commandées par le roi spartiate, Léotychidas II, quittent furtivement Délos tandis que le reste de la flotte perse s'échappe de Samos, les deux camps cherchant à éviter une confrontation[48]. De même, sachant qu'une attaque de l'isthme est inutile, Mardonios reste en Thessalie et les alliés refusent d'envoyer une armée à l'extérieur du Péloponnèse[42].

Pour sortir de l'impasse, Mardonios essaye de se rallier les Athéniens et leur flotte par l'intermédiaire d'Alexandre Ier de Macédoine en offrant la paix, l'autonomie et des gains territoriaux[49] - [48]. Les Athéniens s'assurent qu'une délégation spartiate est également sur place pour entendre l'offre et la refusent :

« Il était fort inutile de grossir avec emphase les forces des Perses ; nous savions aussi bien que vous que les nôtres sont inférieures aux leurs. Cependant, brûlant du beau feu de la liberté, nous nous défendrons de tout notre pouvoir[48]. »

Sur ce refus, les Perses marchent vers le sud. Athènes est une nouvelle fois évacuée et abandonnée aux Perses. Mardonios renouvelle son offre de paix aux Athéniens réfugiés sur l'île de Salamine. Athènes, ainsi que Mégare et Platées, envoient des émissaires à Sparte pour demander son assistance en menaçant d'accepter les termes perses si la ville refuse[50] - [51]. Selon Hérodote, les Spartiates qui célèbrent le festival de Hyacinthe retardent la prise de décision jusqu'à ce qu'un invité, Chileos de Tégée, fasse remarquer le danger que ferait courir à toute la Grèce une reddition des Athéniens[50] - [52]. Lorsque les émissaires athéniens notifient un ultimatum aux Spartiates le jour suivant, ils sont surpris d'apprendre qu'une armée est déjà en route pour affronter les Perses[50] - [53].

Prélude

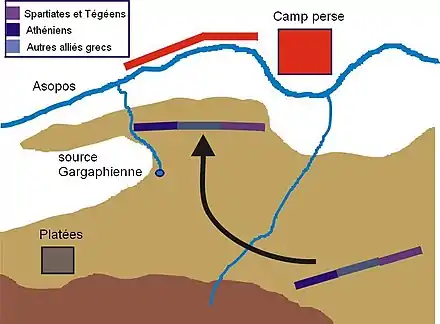

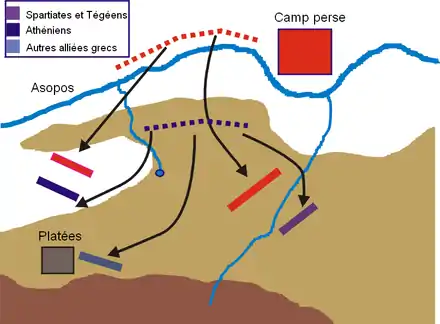

Lorsque Mardonios apprend l'avancée des Spartiates, il achève de raser Athènes[54] - [55], puis se replie vers Thèbes en espérant attirer les Grecs dans un territoire favorable à la cavalerie perse[56] - [55]. Mardonios construit un camp fortifié sur la rive nord de l'Asopos en Béotie et y attend ses adversaires[56] - [57].

Les Athéniens ont envoyé 8 000 hoplites menés par Aristide, ainsi que 600 exilés platéens pour renforcer les alliés[58]. L'armée avance ensuite en Béotie à travers les cols du mont Cithéron et arrive près de Platées en surplomb de la position perse sur l'Asopos[56] - [59]. Sous la conduite du général Pausanias, les Grecs prennent position en face des lignes perses mais restent sur un terrain plus élevé[44] - [59]. Sachant qu'il ne pourrait pas attaquer les positions grecques, Mardonios pense soit à créer des divisions chez les Grecs, soit à les attirer dans la plaine[56] - [59]. Plutarque rapporte qu'une conspiration a été découverte parmi les Athéniens les plus influents qui planifiaient de trahir la cause alliée. Même si ce fait n'est pas universellement accepté, il peut indiquer les manœuvres de Mardonios pour diviser les Grecs[60] - [59].

Mardonios lance également des attaques éclairs sur les lignes grecques, probablement pour piéger les Grecs qui se seraient lancés à leur poursuite. Bien qu'ayant connu un certain succès[56] - [61], cette tactique se retourne contre les Perses lorsque le commandant de la cavalerie Masistius est tué, entraînant un arrêt de ce type d'opérations[56] - [61] - [62].

Le moral stimulé par cette petite victoire, les Grecs avancent, tout en restant sur les hauteurs, vers une position près du camp de Mardonios[63]. Les Spartiates et les Tégéens sont sur une crête sur la droite de la ligne, les Athéniens sur une butte sur la gauche et les autres contingents se trouvent légèrement plus bas entre les deux formations[59]. En réponse, Mardonios amène ses hommes sur la rive de l'Asopos et les prépare pour la bataille. Cependant, les deux camps refusent d'attaquer. Hérodote prétend que cela était dû au fait que les deux camps ont reçu de mauvais présages lors des sacrifices rituels[64]. Par conséquent les deux armées restent sur leurs positions durant huit jours et, durant cette période, des renforts grecs arrivent sur place[65]. Mardonios cherche ensuite à sortir de l'impasse en envoyant sa cavalerie attaquer les cols du mont Cithéron. Ce raid permet la capture du ravitaillement destiné aux Grecs[60] - [65]. Au cours des deux jours suivants, les lignes de ravitaillement grecques sont constamment menacées[59]. Une nouvelle attaque de la cavalerie perse permet de capturer la source Gargaphienne qui est la seule source d'eau pour l'armée grecque (ils ne peuvent pas utiliser l'Asopos du fait de la menace posée par les archers perses)[66]. Associée au manque de provisions, la pénurie d'eau rend la position des Grecs intenable et ils décident de se replier vers une position en face de Platées d'où ils pourraient protéger les cols et avoir accès à l'eau potable[67]. Pour éviter la cavalerie perse, il fallait agir de nuit[67].

Cependant, la retraite se transforme rapidement en débâcle. Les contingents alliés du centre ratent leur position assignée et se dispersent en face de Platées[59]. Les Athéniens, les Tégéens et les Spartiates, qui protègent l'arrière de la retraite, n'ont même pas encore commencé leur repli au lever du jour[59]. Une unique division spartiate est donc laissée sur la crête pour protéger l'arrière tandis que les Spartiates et les Tégéens se retirent vers les hauteurs. Pausanias demande également aux Athéniens de commencer à se retirer et si possible de se joindre aux Spartiates[59] - [68]. Cependant, les Athéniens se replient directement vers Platées[68], ce qui laisse une ligne de défense fragmentée face aux Perses[59].

Forces en présence

Grecs

Selon Hérodote, les Spartiates ont envoyé 45 000 hommes : 5 000 Spartiates (citoyens soldats), 5 000 hoplites de Laconie (Périèques) et 35 000 Hilotes (sept par Spartiate)[69] - [58]. C'était probablement la plus large force spartiate jamais assemblée[59]. Aux côtés des Spartiates, de nombreuses autres cités grecques ont envoyé des troupes pour affronter les Perses :

| Cité | Nombre d'hoplites | Cité | Nombre d'hoplites | Cité | Nombre d'hoplites | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sparte[69] - [58] | 10 000 | Athènes[69] - [58] | 8 000 | Corinthe[69] - [58] | 5 000 | ||

| Mégare[69] - [58] | 3 000 | Sicyone[69] - [58] | 3 000 | Tégée[69] - [58] | 1 500 | ||

| Phlionte[69] - [58] | 1 000 | Trézène[69] - [58] | 1 000 | Anactorium et Leucade[69] - [58] | 800 | ||

| Épidaure[69] - [58] | 800 | Orchomène Arcadie[69] - [58] | 600 | Érétrie et Styra[69] - [58] | 600 | ||

| Platées[69] - [58] | 600 | Égine[69] - [58] | 500 | Ambracie[69] - [58] | 500 | ||

| Chalcidique[69] - [58] | 400 | Mycènes et Tirynthe[69] - [58] | 400 | Hermione[69] - [58] | 300 | ||

| Potidée[69] - [58] | 300 | Céphalonie[69] - [58] | 200 | Lépréon[69] - [58] | 200 | ||

| Total[69] - [70] | 38 700 |

Hérodote rapporte le chiffre de 69 500 hommes d'infanterie légère ; 35 000 Hilotes spartiates[70] et 34 500 soldats du reste de la Grèce[70]. Il a été suggéré que le nombre de 34 500 correspond au nombre d'hoplites non spartiates[71]. Hérodote écrit également qu'il y a 1 800 Thespiens (mais sans préciser leur équipement), ce qui donne un effectif total de 110 000 hommes[72].

Les historiens acceptent le nombre d’hoplites, car les Athéniens ont aligné à eux seuls 10 000 hoplites lors de la bataille de Marathon[59]. Certains historiens ont accepté le nombre de troupes légères et l'ont utilisé pour recenser la population grecque à ce moment. Ce nombre est théoriquement possible car Athènes, par exemple, a aligné à Salamine 180 trières[73], ce qui a nécessité 36 000 rameurs[74]. Ainsi 69 500 troupes légères pouvaient être déployées à Platées. Néanmoins, ce nombre est souvent rejeté car jugé exagéré, en particulier le rapport de 7 Hilotes pour 1 Spartiate[59]. Par exemple, Lazenby reconnaît que les hoplites des autres villes grecques auraient pu être accompagnés d'un domestique légèrement armé mais rejette le nombre de 7 Hilotes pour 1 Spartiate[75]. Selon lui, la plupart des Hilotes ont été employés dans la logistique[75]. De plus, Lazenby et Holland jugent que les troupes légères n'ont eu qu'un rôle marginal dans la bataille, ce qui réduit l'importance du débat sur leur nombre[75] - [76].

De plus, une certaine proportion de la main d’œuvre grecque est nécessaire pour armer la flotte dont les effectifs se montent à 110 trirèmes et donc à environ 22 000 hommes[77]. Comme la bataille du cap Mycale se déroule en même temps que la bataille de Platées, ces hommes ne peuvent pas participer à Platées. La probabilité d'avoir 110 000 Grecs à Platées en est donc encore réduite[78].

Les forces grecques se trouvent, comme convenu lors du congrès allié, sous le commandement de la royauté de Sparte en la personne de Pausanias, régent du jeune fils de Léonidas, Pleistarchos, son cousin. Diodore dit que le contingent athénien est dirigé par Aristide[79] et il est probable que les autres contingents aient leurs propres chefs. Hérodote relate qu'à plusieurs reprises les Grecs tiennent des conseils en prélude à la bataille, ce qui semble montrer que Pausanias n'a pas une totale autorité sur les autres contingents grecs[63] - [67]. Cela a joué un rôle sur la suite de la bataille car Pausanias a été incapable d'ordonner aux Athéniens de rejoindre ses forces, donc les Grecs combattent complètement séparés les uns des autres[80].

Perses

D'après Hérodote, les Perses alignent 300 000 hommes[81] et sont accompagnés par des troupes grecques issues des cités-États soutenant la cause perse (dont Thèbes)[82]. Hérodote admet que les effectifs de ces derniers ne sont pas connus mais il les estime à 50 000[83] - [82].

Ctésias, qui a écrit une histoire de la Perse fondée sur des archives perses, avance le chiffre de 120 000 Perses et de 7 000 Grecs mais son récit est généralement confus. Par exemple, il place cette bataille avant celle de Salamine et il rapporte qu'il y a seulement 300 Spartiates, 1 000 périèques et 6 000 soldats d'autres villes à Platées, ce qui montre qu'il la confond avec celle des Thermopyles[84].

Le chiffre de 300 000 a été mis en doute, de même que la plupart des chiffres d'Hérodote, par de nombreux historiens. Le consensus moderne estime le nombre de soldats pour l'ensemble de l'armée perse lors de l'invasion de la Grèce à environ 250 000[85]. D'après ce consensus, le chiffre de 300 000 Perses à Platées serait impossible. Une méthode d'estimation de la taille de l'armée perse a été de calculer le nombre d'hommes pouvant être abrités dans le camp. Cette approche donne de 120 000 à 70 000 hommes[76]. Lazenby par exemple avance 70 000 hommes, dont 10 000 cavaliers, en se fondant sur une comparaison avec les camps militaires romains ultérieurs[56] - [75]. Dans le même temps, Connolly retient 120 000 soldats avec la même comparaison[86]. Ainsi, la plupart des estimations pour la force perse tournent autour de ces chiffres[87] - [88] - [89]. Par exemple, Delbrück conclut que l'effectif de 75 000 hommes est la limite maximale pour l'armée en se fondant sur la distance parcourue par les Perses lorsqu'Athènes est attaquée[89].

Considérations tactiques et stratégiques

D'une certaine façon, la course vers Platées ressemble à celle de la bataille de Marathon. Il y a une impasse prolongée lors de laquelle aucun des camps ne se risque à une attaque[59]. Les raisons de ce blocage sont principalement tactiques et sont similaires à celles de Marathon. Les hoplites grecs ne veulent pas prendre le risque d'être flanqués par la cavalerie perse et l'infanterie légère perse ne peut pas espérer s'emparer des positions grecques bien défendues[59] - [90].

Selon Hérodote, chacun des deux camps souhaite une victoire décisive[59] - [91]. Cependant, Lazenby avance que les actions de Mardonios durant la campagne de Platées ne correspondent pas à une politique agressive[90]. Il interprète les opérations perses comme des tentatives non pas de pousser les Grecs dans la bataille mais de les amener à se retirer (ce que les Grecs ont fait effectivement)[92]. Mardonios a pu supposer qu'il a peu à gagner d'un affrontement et peut simplement attendre la désintégration de l'alliance grecque (qui a failli se produire durant l'hiver)[90]. Cependant, le récit d'Hérodote montre que Mardonios est préparé à se lancer dans la bataille. Quels que soient les motifs exacts, la situation stratégique initiale permet aux deux adversaires de camper sur leurs positions grâce aux larges réserves de ravitaillement[59] - [91]. Par conséquent les considérations tactiques surpassent le besoin stratégique d'une bataille.

Lorsque les raids perses perturbent la chaîne de ravitaillement alliée, les Grecs doivent revoir leur stratégie. Cependant, au lieu de se lancer à l'attaque, ils se retirent pour sécuriser les lignes de communication[93] - [67] mais ce repli se transforme en chaos. Mardonios croit à une retraite complète, pense que la bataille est déjà terminée et qu'il peut se lancer à la poursuite des Grecs[94]. Comme il ne s'attend pas à rencontrer une opposition grecque, les considérations tactiques ne sont plus pertinentes et il tente d'exploiter la situation stratégique qu'il croit avoir modifiée[59]. À l'inverse, les Grecs ont, par inadvertance, piégé Mardonios en le faisant se lancer à l'attaque sur des hauteurs où ses adversaires, pourtant inférieurs en nombre, disposent d'un avantage tactique[59] - [95].

La bataille

Lorsque les Perses se rendent compte que les Grecs ont abandonné leurs positions et semblent se retirer, Mardonios décide de se lancer dans une poursuite immédiate avec son infanterie d'élite[96] bientôt suivie par le reste de l'armée[96]. Les Spartiates et les Tégéens ont à ce moment atteint le temple de Déméter[97]. L'arrière-garde, commandée par Amompharetus, commence à se retirer de la crête, sous la pression de la cavalerie perse, pour les rejoindre[97]. Pausanias envoie un messager aux Athéniens pour leur demander de soutenir les Spartiates[80]. Cependant, les Athéniens sont attaqués par la phalange thébaine (alliée aux Perses) et ne peuvent assister Pausanias[44] - [97]. Les Spartiates et les Tégéens affrontent la cavalerie perse[44] - [80] tandis que l'infanterie perse continue d'avancer. La cavalerie se retire et les archers commencent à tirer sur les Grecs[44] - [80] - [97].

Selon Hérodote, Pausanias refuse d'avancer car les sacrifices de chèvres n'ont pas fourni de bons présages[98]. À ce moment, les Tégéens soumis aux tirs nourris des Perses décident de charger les lignes ennemies[98]. Après un dernier sacrifice et des prières, Pausanias reçoit des présages favorables et ordonne aux Spartiates d'engager le combat[99] - [100].

L'infanterie perse, supérieure en nombre, est composée de la lourde (selon les standards perses) formation des sparabaras mais celle-ci est plus légère que la phalange hoplitique grecque[101]. Les Perses utilisent de larges boucliers en osier et des lances courtes. Par comparaison, les hoplites sont protégés par une armure et un bouclier en bronze et combattent avec une longue lance[97]. Comme à Marathon, la différence est disproportionnée[100] - [102]. Même si le combat est long et acharné, les Grecs continuent à pousser dans les lignes perses[44] - [97]. Mardonios, sur un cheval blanc, est présent dans la mêlée avec une escorte de 1 000 hommes et tant qu'il est là, les Perses tiennent leurs positions[101]. Toutefois, les Spartiates se rapprochent de Mardonios et une pierre lancée par le Spartiate Aeimnestus (en) l'atteint à la tête et le tue[103]. Après la mort de leur commandant, les Perses commencent à s'enfuir même si sa garde personnelle combat jusqu'à la mort[97]. La débâcle devient rapidement générale et de nombreux Perses se replient vers le camp[104] - [102]. Cependant, Artabaze (qui a auparavant commandé les sièges d'Olynthe et de Potidée) désapprouvant la décision de Mardonios d'attaquer[105] - [94] n'a pas engagé toutes ses troupes[106]. Lorsque la débâcle commence, il mène les hommes (40 000 selon Hérodote) à l'écart du champ de bataille en direction de la Thessalie en espérant s'échapper par l'Hellespont[105] - [106].

De l'autre côté du champ de bataille, les Athéniens viennent de remporter une dure bataille contre les Thébains[107]. Les autres Grecs combattant pour les Perses ont, selon Hérodote, volontairement mal combattu[107]. Les Thébains quittent le champ de bataille mais dans une direction différente de celle des Perses, ce qui leur permet de ne pas subir de plus lourdes pertes[108]. Les alliés grecs, renforcés par un contingent qui n'a pas pris part à la bataille, ravagent le camp perse[97] - [109]. Malgré une défense vigoureuse des murs, ceux-ci sont pris et les Perses sont massacrés par les Grecs[110]. Sur tous les Perses qui ont rejoint le camp, à peine 3 000 sont laissés en vie[110].

Selon Hérodote, seuls 43 000 Perses survivent à la bataille[111] - [110]. Le nombre de morts est évidemment lié au nombre de soldats sur place. Selon Hérodote, il y aurait eu 257 000 morts perses et seulement 159 morts chez les Grecs[110]. De plus, il avance que seuls des Spartiates, des Tégéens et des Athéniens ont été tués, car ils sont les seuls à avoir combattu[110]. Plutarque, qui avait accès à d'autres sources, donne le chiffre de 1 360 morts grecs[111] - [112], tandis que Diodore de Sicile et Éphore de Cumes parlent de 10 000 morts[111] - [113].

Conséquences

Selon Hérodote, la bataille du cap Mycale a lieu le même après-midi que la bataille de Platées. Une flotte grecque commandée par le roi de Sparte Léotychidas II a navigué jusqu'à l'île de Samos pour affronter les restes de la flotte perse[114]. Les Perses, dont les navires sont mal entretenus, ont décidé de ne pas risquer une attaque et au contraire ont échoué leurs navires sur une plage en contrebas du mont Mycale en Ionie. Une armée de 60 000 hommes a été laissée sur place par Xerxès et a rejoint la flotte pour construire une palissade autour des navires[114]. Léotychidas décide d'attaquer le camp avec les marins de la flotte alliée[115]. Voyant la petite taille de la force grecque, les Perses font une sortie mais les hoplites se montrent supérieurs et détruisent le contingent perse[115]. Les navires sont capturés et brûlés par les Grecs, anéantissant la puissance maritime de Xerxès et marquant l'ascendance maritime grecque[115].

Avec la double victoire de Platées et de Mycale, la seconde invasion perse de la Grèce est terminée. De plus, la menace d'une invasion future est réduite. Même si les Grecs s'inquiètent que Xerxès puisse lancer une nouvelle attaque, il devient rapidement clair que le désir perse d'envahir la Grèce a grandement diminué[116] - [117].

Les restes de l'armée perse, commandés par Artabaze, tentent de se retirer en Asie mineure. En traversant la Thessalie, la Macédoine et la Thrace par le plus court chemin, Artabaze arrive finalement à Byzance avec de lourdes pertes dues aux attaques thraces, à la fatigue et à la faim[118]. Après la victoire de Mycale, la flotte grecque fait route vers l'Hellespont pour détruire les ponts flottants mais les Perses les ont déjà démantelés[119]. Les flottes des villes du Péloponnèse se retirent mais les Athéniens restent pour attaquer la péninsule de Gallipoli toujours occupée[119]. Les Perses et leurs alliés font route vers Sestos, la plus puissante ville de la région. Sa prise par les Athéniens après un long siège marque une nouvelle phase des guerres médiques[120]. Hérodote termine ses Histoires après le siège de Sestos. Au cours des 30 années suivantes, les Grecs, principalement la Ligue de Délos dominée par Athènes, expulsent les Perses de Macédoine, de Thrace, des îles Égéennes et d'Ionie[120]. La paix avec la Perse arrive finalement en 449 av. J.-C. avec la paix de Callias qui met fin à près d'un demi-siècle de conflits[120].

Importance

Platées et Mycale ont une grande importance dans l'histoire antique en mettant fin à la seconde invasion perse de la Grèce et faisant basculer définitivement la balance en faveur des Grecs[120]. La bataille de Marathon montre que les Perses pouvaient être vaincus et la bataille de Salamine sauve la Grèce d'une invasion imminente mais ce sont Platées et Mycale qui mettent effectivement fin à la menace[120]. Cependant, aucune de ces deux batailles n'est aussi célèbre que celles des Thermopyles, de Salamine ou de Marathon[note 1]. Les raisons de cet écart ne sont pas claires. Il pourrait cependant tenir aux circonstances dans lesquelles la bataille s'est déroulée. La gloire des Thermopyles repose sur l'héroïsme désespéré des Grecs en face d'un adversaire innombrable[121] et celle de Marathon et de Salamine provient peut-être de ce qu'elles ont été menées dans des situations stratégiques difficiles, presque sans espoir de vaincre. Au contraire, les batailles de Platées et de Mycale se déroulent dans une relative position de force des Grecs et dans des conditions bien moins difficiles. De fait, les Grecs cherchent la bataille dans les deux occasions[48] - [120].

Militairement, la leçon majeure de Platées et de Mycale — les deux s'étant déroulées sur terre — est une nouvelle démonstration de la supériorité des hoplites sur l'infanterie légère perse, supériorité qui a déjà été démontrée à Marathon[117]. Ainsi, à la suite des guerres médiques, l'Empire perse commence à recruter et à s'appuyer sur des mercenaires grecs[122]. L'épopée des Dix-Mille relatée par Xénophon montre que les Grecs sont supérieurs aux Perses même au cœur de leur territoire. Ils pavent la voie à Alexandre le Grand quelques décennies plus tard dans son entreprise de destruction de l'Empire perse.

Héritage

Une colonne en bronze sous la forme de trois serpents enlacés a été créée à partir du métal des armes perses obtenues lors de la prise du camp, et offerte en offrande à Apollon à Delphes[123] - [124]. La liste des cités grecques ayant participé à la bataille est inscrite sur la colonne et confirme certaines déclarations d’Hérodote[124]. La colonne a été déplacée à l’hippodrome de Constantinople par l’empereur Constantin où elle se trouve toujours même si les têtes des serpents ont été brisées.

Des jeux commémoratifs, les Éleuthéries, furent institués par Aristide pour commémorer cette victoire[125]. Ils comportaient une épreuve spécifique, la « course en armes à partir du trophée ». Cette épreuve était plus longue que les courses en armes habituelles (d'une longueur de deux stades), puisqu'elle se courait entre le trophée élevé sur le champ de bataille et l'autel de Zeus Eleuthérios (« Zeus libérateur ») dans la ville, soit une quinzaine de stades. Le vainqueur était qualifié de « meilleur parmi les Grecs »[126].

Notes et références

Citations originales

- (en) « For the first time, a chronicler set himself to trace the origins of a conflict not to a past so remote so as to be utterly fabulous, nor to the whims and wishes of some god, nor to a people's claim to manifest destiny, but rather explanations he could verify personally. »

Notes

- On peut ainsi comparer le nombre de résultats donnés par Google ou le nombre d'ouvrages consacrés spécifiquement à ces batailles.

Références

- Corvisier 2010, p. 99.

- Cicéron, I, 5.

- Airton Pollini, « Hérodote le père de l'Histoire », Histoire antique et médiévale, no 49, , p. 13.

- Holland 2005, p. xviii.

- (en) Thucydide et Benjamin Jowett (éditeur), History of the Peloponnesian War, I, 22 (lire en ligne).

- Finley 1972, p. 15.

- Holland 2005, p. xxiv.

- (en) David Pipes, « Herodotus: Father of History, Father of Lies » [archive du ] (consulté le )

- Holland 2005, p. 377.

- Fehling 1989, p. 1–277.

- Diodore de Sicile, XI, 28–34 [lire en ligne].

- Arnaldo Momigliano (trad. de l'italien), Problèmes d'historiographie antique et moderne, Paris, Gallimard, , 482 p. (ISBN 2-07-026180-8), p. 175-176.

- Corvisier 2010, p. 7.

- Holland 2005, p. 47–55.

- Holland 2005, p. 203.

- Hérodote, V, 105 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 171–178.

- Corvisier 2010, p. 10.

- Hérodote, VI, 44 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 10-11.

- Hérodote, VI, 101 [[lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 11-12.

- Hérodote, VI, 113 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 12.

- Holland 2005, p. 206–208.

- Corvisier 2010, p. 14.

- Holland 2005, p. 208–211.

- Corvisier 2010, p. 15.

- Hérodote, VII, 32 [lire en ligne].

- Hérodote, VII, 145 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 226.

- Corvisier 2010, p. 15-16.

- Holland 2005, p. 255–257.

- Corvisier 2010, p. 16-17.

- Holland 2005, p. 292–294.

- Hérodote, VIII, 18 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 17.

- Hérodote, VIII, 21 [lire en ligne].

- Hérodote, VIII, 71 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 303.

- Corvisier 2010, p. 17-18.

- Holland 2005, p. 333–335.

- Corvisier 2010, p. 19.

- Hanson 1999, p. 104.

- Hérodote, VIII, 97 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 327–329.

- Holland 2005, p. 330.

- Holland 2005, p. 336–338.

- Corvisier 2010, p. 48.

- Corvisier 2010, p. 49-50.

- Hérodote, IX, 7 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 6–9 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 10 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 49.

- Hérodote, IX, 13 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 51.

- Hérodote, IX, 15 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 28 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 343–349.

- Corvisier 2010, p. 52.

- Hérodote, IX, 22 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 23 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 25 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 33 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 39 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 49 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 51 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 55 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 54.

- Hérodote, IX, 29 [lire en ligne].

- Lazenby 1993, p. 277.

- Hérodote, IX, 30 [lire en ligne].

- Hérodote, VIII, 44 [lire en ligne].

- Hérodote, VII, 184 [lire en ligne].

- Lazenby 1993, p. 227–228.

- Holland 2005, p. 400.

- Hérodote, VIII, 132 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 357.

- Diodore de Sicile, XI, 29 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 60 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 45 et 55.

- Hérodote, IX, 32 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 55.

- (en) Ctesias, « Photius' Excerpt of Ctesias' Persica », .

- Holland 2005, p. 237.

- Connolly 1981, p. 29.

- (en) Jon Edward Martin, « The Battle of Plataea— August, 479 BCE », Military History Online, .

- Green 1970, p. 240–260.

- Delbrück 1990, p. 35.

- Lazenby 1993, p. 217–219.

- Hérodote, IX, 41 [lire en ligne].

- Lazenby 1993, p. 221–222.

- Corvisier 2010, p. 61.

- Hérodote, IX, 58 [lire en ligne].

- Lazenby 1993, p. 254–257.

- Hérodote, IX, 59 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 350–355.

- Hérodote, IX, 61 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 64.

- Hérodote, IX, 62 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 63 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 65 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 64 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 65.

- Corvisier 2010, p. 66.

- Hérodote, IX, 66 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 67 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 68 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 69 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 70 [lire en ligne].

- Corvisier 2010, p. 67.

- Plutarque, 19 [lire en ligne].

- Diodore de Sicile, XI, 33 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 96 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 357–358.

- Hanson 1999, p. 105.

- Holland 2005, p. 358–359.

- Hérodote, IX, 89 [lire en ligne].

- Hérodote, IX, 114 [lire en ligne].

- Holland 2005, p. 359–363.

- Holland 2005, p. xvi–xxii.

- Xénophon.

- Hérodote.

- Hérodote, IX, 81 [lire en ligne].

- C. Daremberg et E. Saglio, « Eleuthéria », dans Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (lire en ligne).

- André Balland et Christian Le Roy, « Le Monument de Titus Flavius Hermogénès au Létoon de Xanthos », Revue Archéologique, vol. 2, , p. 343-344.

Annexes

Bibliographie

Sources antiques

- Cicéron, Traité des Lois.

- Ctésias, Persica.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne].

- Douris de Samos, Histoires.

- Hérodote, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne].

- Nymphis d'Héraclée, Histoire d’Héraclée.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Vie d'Aristide.

- Xénophon, Anabase [détail des éditions] [lire en ligne].

Sources modernes

- (en) P. Connolly, Greece and Rome at War, MacDonald, (ISBN 978-0-7481-0109-2).

- Jean-Nicolas Corvisier, La Bataille de Platées 479 av. J.-C., Clermont-Ferrand, Lemme edit, coll. « Illustoria », , 102 p. (ISBN 978-2-917575-17-8).

- (en) Hans Delbrück, Warfare in Antiquity : History of the Art of War, vol. I, .

- (en) D. Fehling (trad. J.G. Howie), Hérodote and His "Sources" : Citation, Invention, and Narrative Art, Leeds, Francis Cairns, coll. « Arca Classical and Medieval Texts, Papers, and Monographs », , chap. 21.

- (en) Moses Finley (trad. Rex Warner), Thucydides – History of the Peloponnesian War, Penguin, (EAN 978-0-14-044039-3), « Introduction ».

- (en) Peter Green, The Greco-Persian Wars, Berkeley, University of California Press, (réimpr. 1996) (1re éd. 1970), 344 p. (ISBN 978-0-520-20313-6 et 978-0-520-20573-4, présentation en ligne).

- Victor Davis Hanson (trad. de l'anglais par Laurent Bury), Les Guerres grecques : 1400-146 av. J.-C. [« Wars of the Ancient Greeks »], Paris, Éditions Autrement, coll. « Atlas des guerres », , 223 p. (ISBN 978-2-86260-972-0)

- (en) Tom Holland, Persian Fire : The first world empire and the battle for the West, Londres, Abacus, , 418 p. (ISBN 978-0-349-11717-1).

- (en) J.-F. Lazenby, The Defence of Greece 490–479 BC, Warminster, Aris & Phillips Ltd., , 294 p. (ISBN 978-0-85668-591-0).

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

_(cropped).jpg.webp)