Dix-Mille

Les Dix-Mille est le nom donné aux 12 800 soldats grecs mercenaires, notamment originaires de Sparte et Thèbes, enrôlés par Cyrus le Jeune pour renverser du trône de Perse son frère aîné, le souverain achéménide Artaxerxès II Mnèmon. Leur expédition dura de à .

Son histoire est connue par le récit qu'en a fait Xénophon, qui a pris part à l'affaire, puisqu'il s'est engagé comme hoplite puis a ensuite été élu stratège de l'arrière-garde — un poste clé (ce qui lui a valu une grande notoriété). Xénophon, Athénien de naissance, a choisi de suivre Agésilas II. Pour éviter les problèmes, il a fui sa cité, sans pour autant s'établir à Sparte même. Le récit de cette expédition s'appelle l'Anabase.

Causes de l'expédition

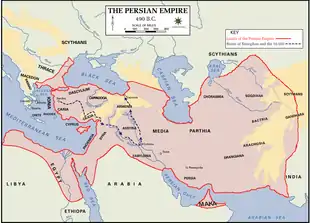

À la mort de Darius II, roi de Perse, en 404, Artaxerxès II, son fils, monte sur le trône. Son frère cadet, Cyrus le Jeune, complote alors pour gagner la couronne, mais est dénoncé par le satrape Tissapherne. Protégé par sa mère Parysatis, il est rétabli dans son commandement de Sardes. Là, il utilise ses hôtes grecs pour recruter une armée de mercenaires grecs. La chose est d'autant moins difficile que de nombreux hoplites se trouvent démobilisés à la fin de la guerre du Péloponnèse. En outre, Cyrus reçoit en sous-main l'aide de Sparte. De fait, il demande spécifiquement de recourir à des Péloponnésiens, réputés pour leur bravoure, qu'il avait secourus pendant la guerre.

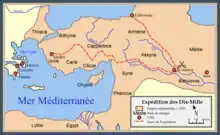

Avancée en territoire perse

Le débarquement du corps expéditionnaire — trente trières — a lieu à Éphèse, grand port célèbre pour son temple dédié à Artémis. Il se regroupe ensuite à Sardes où Cyrus le Jeune fait visiter ses jardins (son « paradis »). Cyrus cache d'abord à ses troupes la réalité de son objectif : il leur annonce qu'il s'agit de soumettre la Cilicie. Une fois l'armée arrivée sur les bords de l'Euphrate, il n'est plus possible de dissimuler la vérité : les soldats s'indignent d'abord, puis s'apaisent grâce à des promesses de largesses.

À la bataille de Counaxa (401), les troupes de Cyrus affrontent celles d'Artaxerxès. Les mercenaires grecs mettent facilement en déroute l'armée perse, mais Cyrus trouve la mort au cours du combat. Les Grecs se trouvent isolés dans l'immense Empire perse.

Retraite de l'Euphrate à la mer Noire

L'armée de mercenaires conclut d'abord une trêve avec Artaxerxès. Accompagnés par les troupes de Tissapherne, les Grecs rebroussent chemin jusqu'aux bords du Tigre. Là, Tissapherne tend aux chefs grecs un guet-apens, et les massacre, laissant les Dix Mille sans chef. Les soldats pressent alors le jeune Xénophon — il a trente ans — de prendre la tête de l'arrière-garde pour mener la retraite.

Ils traversent d'abord le désert de Syrie, la Babylonie, puis l'Arménie enneigée, pour rejoindre leur patrie. Enfin, après plusieurs mois de marche, et de nombreux affrontements avec les peuples des territoires qu'ils traversent, ils parviennent aux cols de la chaîne pontique en vue de Trébizonde. C'est alors le fameux cri « θάλαττα! θάλαττα! / Thalatta ! Thalatta ! » (« La mer ! La mer ! »)[1] rapporté par Xénophon dans son Anabase[2]. Il s'agit là du Pont Euxin et il leur reste encore 1 000 kilomètres à parcourir jusqu'à l'Égée.

Retraite de Trébizonde à la Thrace

Les Grecs ne sont pas pour autant en sécurité, en Asie Mineure. Chirisophe, commandant en chef, part à Byzance chercher des navires, pendant que les Grecs reprennent leur marche en direction de la Paphlagonie. Las, les cités grecques du littoral, loin de les accueillir, les maintiennent à distance, de peur des pillages — il est vrai que la plupart des Grecs refusent de rentrer chez eux sans butin. La rébellion sourd dans les rangs, et les Arcadiens et les Achéens finissent par faire sécession ; l'armée faillit céder à la panique quand se répand la rumeur selon laquelle Xénophon souhaite aller fonder une colonie en Asie. Il la récuse lui-même devant l'armée constituée en assemblée.

Abandonnés par les Spartiates, désormais alliés des Perses, ils se louent alors au souverain thrace Seuthès Ier, qui refuse de les payer en 400 J-C. Ils marchent jusque Lampsaque, puis Pergame, où Xénophon abandonne le commandement au profit du spartiate Thimbron, qui a engagé les Dix Mille, qui ne sont alors plus guère que 5 000. Il les amalgame avec d'autres soldats grecs pour combattre contre les satrapes Tissapherne et Pharnabaze, qui tyrannisent les cités grecques d'Ionie.

Conséquences

Le parcours réussi du contingent grec à travers l'empire perse a frappé les contemporains de Xénophon. Une petite troupe de mercenaires, aguerris et déterminés, réussit sans trop de pertes à échapper à la vengeance d'Artaxerxès et ses armées au cœur même de son royaume. Leur succès montre qu'une expédition à l'intérieur des territoires perse est possible, ouvrant la voie à la conquête d'Alexandre le Grand.

Autre conséquence de l'expédition des Dix-Mille, l'évolution significative du mercenariat notamment chez les Grecs : les contingents initiaux embauchés par Cyrus répondent à une logique classique de l'offre et de la demande en bras armés. Cyrus est en effet l'employeur et les Dix Mille ne correspondent alors à aucune autre réalité que le nombre (approximatif) de mercenaires grecs qui composaient — pour partie — les troupes qu'il lève contre son frère. Or, après la bataille, ces mêmes Grecs se retrouvent livrés à eux-mêmes, leur employeur tué au combat, en plein cœur d'un territoire ennemi. Ils se soudent alors, se donnent des chefs et décident de remonter vers le nord, vers la Mer Noire, vers des cités grecques qu'ils croient alors heureuses de les accueillir.

Une ruse de Tissapherne manque de peu de mettre fin au périple mais les Grecs n'abandonnent pas et se donnent de nouveaux chefs : c'est à partir de ce moment qu'ils deviennent véritablement les Dix Mille. Leur arrivée devant les cités côtières grecques montre alors une nouvelle facette de ces mercenaires. Des petits contingents disparates (qui n'hésitaient pas à se battre parfois entre eux) agglomérés par Cyrus et tenus par sa seule volonté (et des promesses fallacieuses), le monde antique découvre une armée entière de mercenaires, organisée, expérimentée et surtout autonome. En effet, si la surprise reste relative pour les Perses qui les pourchassent depuis Counaxa et qui voient la lente gestation de ce corps d'armée, les Grecs des cités sont terrorisés quand, face aux Dix Mille qui mendient à manger ou de quoi rentrer au pays, ils réalisent brusquement qu'ils sont en fait à la merci d'une armée de soldats de fortune campant placidement devant leur murs et qui peut décider de les piller sans qu'ils puissent réagir.

C'est ce constat qui explique l'attitude des diverses cités grecques face aux compagnons de Xénophon. Mais les Dix Mille ne réalisent pas qu'ils font désormais peur à leurs compatriotes et notamment aux Spartiates. Sparte, dont l'hégémonie s'affirme peu à peu sur les cités grecques — conséquence logique de la récente victoire sur Athènes — est alors face à un épineux problème : comment se débarrasser d'aussi encombrants compatriotes, qu'ils n'ont ni l'envie ni les moyens de combattre immédiatement ? La politique du ralliement des chefs aux vues spartiates (Xénophon en est un exemple) prévaut finalement et le revirement géopolitique régional, lorsque les alliés d'hier deviennent désormais les ennemis, règle la question lorsque Thibron incorpore les derniers éléments des Dix Mille.

Notes et références

- θάλαττα / thálatta est une forme attique là où Homère, l'ionien-attique, le grec tardif et le grec moderne connaissent θάλασσα / thálassa ; Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999 (édition mise à jour), 1447 p. (ISBN 978-2-25203-277-0) à l'article θάλασσα.

- Xénophon, Anabase [détail des éditions] [lire en ligne], IV, 7, 21–27.

Annexes

Sources antiques

- Xénophon, Anabase [détail des éditions] [lire en ligne].

Bibliographie

- Pierre Briant, Histoire de l'empire perse : de Cyrus à Alexandre, Paris, Fayard, , 1247 p. (ISBN 978-2-213-59667-9),

- Pierre Briant, Dans les pas des Dix-Mille. Peuples et pays du Proche-Orient vus par un Grec, actes de la table ronde de Toulouse, 3–4 février 1995 ;

- Pierre Carlier, Le IVe siècle grec jusqu’à la mort d’Alexandre, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire / Nouvelle histoire de l'Antiquité », (ISBN 2-02-013129-3) ;

- Silvia Milanezi, notice de l'Anabase, Belles Lettres, coll. « Classiques en poche », 2002 (ISBN 2251799524).

- Félix Robiou, Itinéraire des Dix-Mille : étude topographique, Paris : A. Franck, 1873 (lire en ligne)

- Jean-Luc Marchand, L'Hoplite ou l'Épopée des Dix-Mille, éd. La Compagnie Littéraire, 2020 (ISBN 978-2-87683-697-6)