Cloaca Maxima

La Cloaca Maxima est un long canal, principal égout collecteur de la Rome antique. Il combine trois fonctions : la récupération des eaux de pluie, l'évacuation des eaux usées et l'assainissement des marécages qui occupaient dans les premiers temps de Rome la dépression située entre le Quirinal, l'Esquilin et le Tibre. C'est le plus ancien système de drainage encore en usage aujourd'hui puisque les conduits antiques servent encore à évacuer les eaux de pluie et les débris du Foro Romano, du Velabro et du Foro Boario.

| Cloaca Maxima | ||

Débouché de la Cloaca Maxima dans le Tibre, vu du Pont Palatino. | ||

| Lieu de construction | Forums impériaux, Forum Romain, Vélabre, Forum Boarium | |

|---|---|---|

| Date de construction | Royauté romaine | |

| Ordonné par | Tarquin l'Ancien | |

| Type de bâtiment | Égout | |

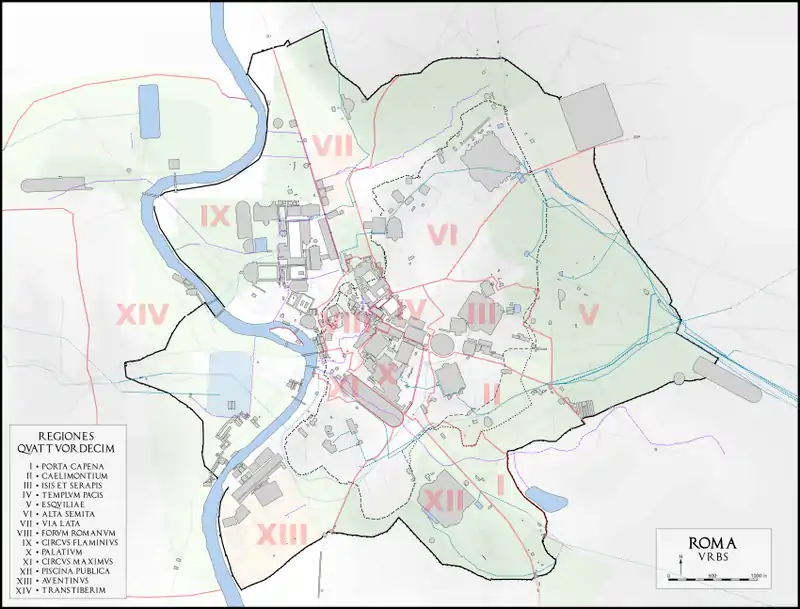

Le plan de Rome ci-dessous est intemporel.

et de l'embouchure de la Cloaca Maxima dans la Rome antique (en rouge) |

||

| Coordonnées | 41° 53′ 20″ nord, 12° 28′ 48″ est | |

| Liste des monuments de la Rome antique | ||

Localisation

Le canal de la Cloaca Maxima, alimenté par sept canaux affluents selon Pline l'Ancien[a 1], recueille les eaux de tous les vallons situés entre les collines du Quirinal et de l'Esquilin puis traverse le forum romain sur une ligne nord-est sud-ouest pour aller se déverser dans le Tibre, un peu en aval de l'île Tibérine[1]. Le canal suit un itinéraire irrégulier, probablement parce que les Romains ont soigneusement évité certaines zones jugées hostiles ou dangereuses pour des raisons religieuses[1].

Fonction

Le canal et ses affluents deviennent le principal réseau d'égouts de la Rome antique[1], ce que rappelle son nom de Cloaca Maxima qui signifie littéralement « le plus grand égout ». Son rôle est d'assécher les zones marécageuses afin de les assainir et de les rendre constructibles. Cet assèchement est devenu incontournable tant la population de Rome augmente rapidement au cours de la Royauté romaine puis au début de la République. Au début, cet égout est conçu comme un grand canal à ciel ouvert ayant pour fonction de drainer l'eau du sol. Au cours des siècles, par travaux successifs, il est transformé en véritable égout souterrain pour des raisons d'hygiène car Rome est fréquemment la proie d'épidémies. Strabon, contemporain des grands travaux de rénovation menés par Agrippa sous Auguste, se montre impressionné par le dispositif d'assainissement.

« À ces avantages résultant pour Rome de la nature de son territoire, ses habitants ont ajouté tous ceux que peut procurer l'industrie humaine […] Les Romains se sont surtout appliqués […] à construire des chaussées, des aqueducs et des égouts destinés à entraîner dans le Tibre toutes les immondices de la ville. […] Ils ne se sont pas bornés non plus à voûter leurs égouts en pierres de taille, mais ils les ont faits si larges qu'en certains endroits des chariots à foin auraient encore sur les côtés la place de passer […] Leurs aqueducs amènent l'eau à Rome en telle quantité que ce sont de véritables fleuves qui sillonnent la ville en tous sens et qui nettoient les égouts. »

— Strabon, Géographie, V, 3, 8

Histoire

Antiquité : construction et rénovations

Selon la tradition telle qu'elle est encore rapportée du temps de Tite-Live[a 2], le début des travaux remonte aux environs de 600 av. J.-C. et est attribué à Tarquin l'Ancien. Dans un même temps, la zone du Forum est dégagée et recouverte de terre battue[2]. C'est Tarquin le Superbe qui met un terme à ces premiers travaux qui consistent dans le creusement d'un canal à ciel ouvert selon une technique maîtrisée par les Étrusques. Pour accélérer la progression des travaux, le dernier des Tarquins aurait mis à contribution de force les plébéiens, ce qui aurait valu au canal le nom populaire de « Fossé des Quirites » (Fossae Quiritium[a 3])[3]. Le canal n'a été entièrement couvert qu'assez tardivement puisque du temps de Plaute, vers la fin du IIIe siècle av. J.-C., un canal ouvert coupe encore le Forum en son milieu[a 4].

Agrippa entreprend une rénovation du réseau des aqueducs et des égouts en tant qu'édile en 33 av. J.-C.[a 5] Au début du IVe siècle, la Cloaca Maxima est utilisée pour évacuer les eaux usées des thermes de Dioclétien[4].

Renaissance : redécouverte

Le canal antique est brièvement mentionné par Antonio Bosio, spécialiste des catacombes de Rome, qui parle d'un conduit navigable durant l'Antiquité qui a pu servir depuis de sépultures pour le corps de saints[5]. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le canal semble encore accessible et il est possible d'emprunter le tunnel pour se rendre du Tibre jusqu'au Forum. La Cloaca Maxima bénéficie peu à peu d'un regain d'intérêt des archéologues italiens, comme Famiano Nardini en 1661, dont les travaux sont repris par l'abbé de Cortone Ridolfino Venuti en 1766. La dernière portion du conduit, qui traverse le Vélabre de l'église San Giorgio au Tibre, se situe à 10 mètres sous le niveau du sol de l'époque et est entièrement dégagée en 1742[4]. Deux ans plus tard, Francesco de Ficoroni décrit les vestiges du canal près de l'embouchure, impressionné par les réalisations de l'ingénierie romaine[5].

Fouilles archéologiques

En 1871, lors de fouilles sur le Forum menées par l'architecte et topographe Pietro Rosa, le tracé de la Cloaca Maxima est mis au jour entre la Via della Salara Vecchia et Marrana di San Giorgio. Celle-ci est purgée et débarrassée de la boue et des gravats qui l'encombrent ; toutefois, il n'est pas possible aux archéologues de déterminer sa profondeur à cause de dépôts. Au début du XXe siècle, le conduit est restauré par Giacomo Boni, qui fait ajouter un quai en maçonnerie permettant de le parcourir à pied sec[6]. La Cloaca Maxima est étudiée de manière approfondie par l'archéologue allemand Heinrich Bauer, qui publie ses résultats en 1989 sous le titre Die Cloaca Maxima in Rom. Ce n'est que récemment qu'a été rendue possible l'exploration de tous les conduits, y compris celui parallèle à la Via Bucimazza que Bauer n'avait pu emprunter même après plusieurs tentatives de dégagement[7].

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Vue de la Cloaca Maxima, huile sur toile, 1814.

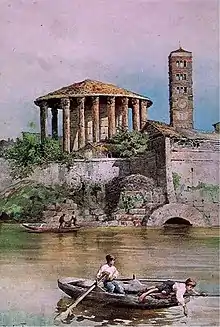

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Vue de la Cloaca Maxima, huile sur toile, 1814. Ettore Roesler Franz, Embouchure de la Cloaca Maxima, vers 1880.

Ettore Roesler Franz, Embouchure de la Cloaca Maxima, vers 1880..jpg.webp) L'embouchure en 1900.

L'embouchure en 1900.

Description

Les vestiges du grand égout sont longs d'environ 812 mètres. La largeur des conduits varie tout au long du tracé, d'un peu plus de 2 mètres pour les passages les plus étroits à 4,50 mètres près de l'embouchure[8]. Le premier canal est construit en pierre sèche avec des blocs de 2,50 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et 0,80 mètre d'épaisseur, taillés dans du pépérin ou du tuf volcanique de la région de Rome. Au fil de nombreuses rénovations, les matériaux de construction évoluent. La voûte de couverture est en béton recouvert de briques. L'usage de pierres de Gabies, qui se généralise à Rome entre l'époque de Jules César et celle de Néron, pourrait dater d'une restauration ordonnée par Agrippa[9].

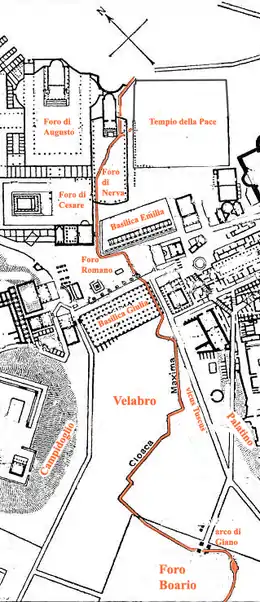

Du Transitorium au Forum Romanum

Les conduits débutent à l'extrémité du Transitorium (appelé aussi forum de Nerva) mais à l'époque antique, son conduit se poursuivait le long de l'Argilète, où il collectait les eaux de pluie. Le conduit fait 3,20 mètres de large pour 4,20 mètres de hauteur[8]. Après avoir traversé le Transitorium, la Cloaca Maxima se divise en deux canaux : le canal principal, plus ancien, passe sous la basilique Aemilia, section appelée Braccio Morto, tandis qu'une déviation postérieure contourne l'extrémité de la basilique[7]. Les deux canaux se rejoignent au niveau du sacellum de la Vénus Cloacina. À proximité du sacellum, un raccordement permet de récupérer les eaux de drainage de la Voie Sacrée[9]. Le canal traverse ensuite le forum selon une direction oblique et passe sous le sol de la basilique Julia, à 3 mètres de profondeur, où sa largeur se rétrécit à 2,15 mètres[4].

Dans le Vélabre et le Forum Boarium

Juste au sud du Forum et de la basilique Julia, une section du canal est construite en opus caementicium. Il s'agit d'une modification datant de la construction du temple d'Auguste[9]. La Cloaca Maxima longe le vicus Tuscus et s'enfonce dans le Vélabre selon un trajet irrégulier. Le canal est plus étroit à ce niveau, avec 2,12 mètres de large pour 2,72 mètres de haut. Vers la fin de son parcours, le canal passe sous l'arc de Janus puis entre les temples de Portunus au nord et d'Hercule Olivarius au sud dans le Forum Boarium avant de déboucher dans le Tibre. Sur la fin de son parcours, le canal s'élargit pour atteindre 4,50 mètres de large et 3,30 mètres de haut[4]. L'extrémité du canal est renforcée par une triple voûte en pierre de Gabies, toujours visible aujourd'hui[4].

Entrée de la Cloaca Maxima sur le Forum.

Entrée de la Cloaca Maxima sur le Forum. Plaque moderne citant un passage de Denys d'Halicarnasse.

Plaque moderne citant un passage de Denys d'Halicarnasse. Vue de la rive moderne du Tibre au niveau de l'embouchure.

Vue de la rive moderne du Tibre au niveau de l'embouchure.

Notes et références

- Sources antiques :

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXVI, 105

- Tite-Live, Histoire romaine, I, 38-56

- Pseudo-Aurelius Victor, Liber de viris illustribus

- Plaute, Curculio, 476

- Dion Cassius, Histoire romaine, Livre XL, 43

- Sources modernes :

- Richardson 1992, p. 91.1.

- Coarelli 2007, p. 44.

- Richardson 1992, p. 179.

- Richardson 1992, p. 91.2.

- Bianchi et Antognoli 2014, p. 109.

- Bianchi et Antognoli 2014, p. 109-110.

- Bianchi et Antognoli 2014, p. 110.

- Richardson 1992, p. 92.

- Borbonus et Noreña 2002, p. 93.

Voir aussi

Ouvrages généraux

- (en) Filippo Coarelli, Rome and environs : an archaeological guide, University of California Press, , 555 p. (ISBN 978-0-520-07961-8, lire en ligne).

- Charles Delvoye, « Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité », Revue belge de philologie et d'histoire, vol. 32, nos 2-3, , p. 596-598 (lire en ligne, consulté le ).

- Alain Malissard, Les Romains et l'eau, Les Belles Lettres, coll. « Réalia », , 342 p. (ISBN 2-2513-3814-4).

- (en) Lawrence Richardson, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore, (Md.), Johns Hopkins University Press, , 488 p. (ISBN 0-8018-4300-6).

Ouvrages sur la Cloaca Maxima

- (it) Elisabetta Bianchi et Luca Antognoli, « La Cloaca Massima dal Foro al Velabro : dagli studi di Heinrich Bauer alle nuove indagini », dans Elisabetta Bianchi (dir.), La Cloaca Maxima e i sistemi fognari di Roma dall'antichità ad oggi, , p. 109-155.

- (de) Heinrich Bauer, « Die Cloaca Maxima in Rom », Mitteilungen-Leichtweiss Institut für Wasserbau der Technischen UniversitätBraunschweig, vol. 103, , p. 45-67.

- (de) Heinrich Bauer, « Cloaca, Cloaca Maxima », dans Eva Margareta Steinby (dir.), Lexicon Topographicum Urbis Romae : Volume Primo A - C, Edizioni Quasar, , 480 p. (ISBN 88-7097-019-1), p. 288-290.

- (en) D. Borbonus et C. F. Noreña, « Cloaca Maxima », dans Lothar Haselberg (dir.), Mapping Augustan Rome, Portsmouth, Rhode Island, Elisha Ann Dumser, , p. 91-93.

- (en) John Hopkins, « The sacred Sewer : tradition and religion in the Cloaca Maxima », dans Max Bradley, Rome, pollution and property, .

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative à l'architecture :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- UniCaen CIREVE, « L'eau à Rome » [74 minutes], Les Nocturnes du Plan de Rome, Université Caen-Normandie, CIREVE & Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés, .