Cahors

Cahors /ka.ɔʁ/ est une commune française du Sud-Ouest de la France. Située dans la région Occitanie, la préfecture du Lot, principale ville du département, est également la ville-centre de la communauté d'agglomération du Grand Cahors.

| Cahors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Occitanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Lot (préfecture) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Cahors (chef-lieu) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Grand Cahors (siège) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

Jean-Marc Vayssouze-Faure (PS) 2008-2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 46042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Cadurciens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

20 159 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 311 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population agglomération |

24 529 hab. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 44° 26′ 54″ nord, 1° 26′ 29″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | 219 m Min. 105 m Max. 332 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 64,72 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | Commune urbaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Unité urbaine | Cahors (ville-centre) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Cahors (commune-centre) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Départementales | Cantons de Cahors-1, Cahors-2 et Cahors-3 (bureau centralisateur) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Législatives | Première circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Site web | Site officiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Peuplée de 20 159 habitants en 2020, au cœur d'une agglomération de 41 795 habitants, Cahors est la capitale historique du Quercy. Ses habitants sont appelés les Cadurciens (du latin Cadurcum, « Cahors »)[1].

Géographie

Localisation

La commune se situe dans la région Occitanie, dans le sud du département du Lot, à proximité du vignoble portant le même nom et du Parc naturel régional des Causses du Quercy.

La ville de Cahors se situe sur l'axe de l'autoroute A20, sur l'axe ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et à mi-chemin entre l'aéroport international Toulouse-Blagnac et Brive-Vallée de la Dordogne.

Elle se trouve à 114 kilomètres au nord de Toulouse, à 232 kilomètres à l'est de Bordeaux, à 575 kilomètres au sud de Paris ainsi qu'à 437 kilomètres au nord de Barcelone.

Communes limitrophes

La ville de Cahors est limitrophe de onze autres communes : Calamane, Saint-Pierre-Lafeuille, Bellefont-La Rauze (Laroque-des-Arcs), Lamagdelaine, Arcambal, Flaujac-Poujols, Le Montat, Labastide-Marnhac, Trespoux-Rassiels, Pradines et Mercuès. Les communes limitrophes sont Arcambal, Calamane, Flaujac-Poujols, Labastide-Marnhac, Lamagdelaine, Laroque-des-Arcs, Mercuès, Le Montat, Pradines, Trespoux-Rassiels, Saint-Pierre-Lafeuille et Bellefont-La Rauze.

Géologie, relief et hydrographie

La superficie de la commune de Cahors est de 6 472 hectares.

À Cahors, l'altitude varie entre 105 et 332 mètres, avec une altitude moyenne de 208 mètres au-dessus de la mer[3].

La ville de Cahors a la particularité d'être une presqu'île. La barre de relief, constituée par l’isthme de la boucle du Lot, s’apparente en effet à un pont supplémentaire. Le relief extrêmement accentué est la donnée majeure du site de Cahors. Le site construit de Cahors a pris possession du site naturel et lui a donné sa forme urbaine originale.

La commune est composée de plusieurs quartiers :

- Le secteur sauvegardé (Badernes, Chapou, Libération, Soubirous)

- Le quartier du XIXe siècle (Quais, Hôpital, Gare, Saint-Namphaise)

- La Croix-de-Fer, la Plaine du Pal et La Gravette

- Sainte-Valérie, Lamothe, Regourd, Les Tuileries

- Saint-Henri

- Terre-Rouge

- Cabessut, Coty, Camp des Monges

- Bégoux, Le Payrat

- Saint-Cirice, Les Ramonets, La Marchande

- Saint-Georges, Routes de Toulouse et de Lalbenque, La Rosière

- Lacapelle

Voies routières

Cahors se situe entre deux nœuds autoroutiers (A20-A89 à Brive-la-Gaillarde et A20-A62 à Montauban). L’autoroute A20 est située à quinze minutes au nord et à quinze minutes au sud du centre-ville de Cahors.

À Cahors, les transports collectifs (navette et bus urbain) sont gratuits depuis le mois de novembre 2019[4].

Voies cyclables

Cahors a été ville-arrivée du Tour de France le pour la 19e étape dont le départ était donné à Castelnau-Magnoac. Avec la performance de Christophe Laporte, le boulevard Gambetta de Cahors a été le décor de la seule victoire d'étape française de l'édition 2022 du Tour de France. La ville avait accueilli une arrivée du Tour en 1994, à l’occasion de la 10e étape entre les villes de Bergerac et de Cahors[5].

Réseau urbain Évidence

Évidence, le réseau de transports publics du Grand Cahors, dessert trois communes de l’agglomération : Cahors, Pradines et Arcambal.

Instaurée en 2019, la gratuité des transports en commun concerne l’ensemble du réseau et s’est accompagnée d’une restructuration et d’un renforcement de l’offre. En décembre 2022, la fréquentation du réseau de bus a franchi la barre symbolique du million de passagers sur une année[4].

Ferroviaire

La ville de Cahors est équipée d’une gare ferroviaire SNCF dotée de deux quais centraux et d'un quai latéral encadrés par cinq voies et de connexions multimodales (parc relais, réseau de transport en commun, navette, parking à vélos sécurisé).

La gare est desservie par :

- des trains du réseau Intercités circulant entre Paris-Austerlitz et Cahors ou Toulouse-Matabiau pour certains d'entre eux ;

- des trains du réseau Intercités de nuit, qui circulent entre Paris-Austerlitz et Cerbère ou Portbou ;

- des trains du réseau TER Occitanie qui circulent entre Toulouse-Matabiau et Brive-la-Gaillarde (la gare de Cahors est desservie par un train par heure aux heures de pointe et par un train toutes les deux heures aux heures creuses, à la suite d'une augmentation des dessertes opérée en faveur de la gare de Cahors par la région Occitanie).

Transport aérien

La ville de Cahors est située à mi-chemin entre l'aéroport international de Toulouse-Blagnac et l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne et à 12 kilomètres au nord de l’aérodrome Cahors-Lalbenque. Ce dernier est doté de deux pistes utilisées pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme. Cet aérodrome est également le support d'un foncier à vocation économique directement accessible depuis le tarmac. Trois hectares sont labellisés "Site industriel clé en mains" depuis le mois d'octobre 2021[6].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Montat », sur la commune du Montat, mise en service en 1986[12] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[13] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13 °C et la hauteur de précipitations de 832 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, mise en service en 1961 et à 32 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[16], à 12,7 °C pour 1981-2010[17], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Cahors est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [19] - [20] - [21]. Elle appartient à l'unité urbaine de Cahors, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[22] et 24 529 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[23] - [24].

L'aire urbaine de Cahors regroupe quant à elle 44 958 habitants en 2017.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cahors, dont elle est la commune-centre[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 78 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[25] - [26].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (71,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (71,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (48,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (23,4 %), zones urbanisées (14,8 %), zones agricoles hétérogènes (6,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,4 %), eaux continentales[Note 6] (2,4 %), terres arables (1,4 %), prairies (0,7 %), cultures permanentes (0,6 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’écriture prend en compte le nouveau paradigme en matière d’urbanisme, veillant à limiter la consommation de l’espace.

Morphologie urbaine

Confrontée à plusieurs obstacles naturels, la croissance de l’urbanisation de Cahors doit tenir compte de la topographie tourmentée de la vallée du Lot. Le développement de Cahors, entravé par les contraintes du site, est resté longtemps contenu dans les limites de la presqu'île. La ville est implantée au sein d'une ceinture d'eau que constitue le cingle du Lot et entourée des parois abruptes du cirque des collines qui cernent la boucle.

La vallée ne s'élargit qu'à l'est avec les terrasses de Cabessut et de Terre-Rouge, à l'ouest avec la terrasse de Labéraudie : là, l'expansion est possible bien que limitée par les risques d'inondation et par la persistance d'activités maraîchères. Au sud, les versants abrupts du mont Saint-Cyr et du pech d'Angely constituent une limite naturelle de la ville. La zone commerciale Sud de Cahors s'est développée dans la vallée du Bartassec, ce qui représente une menace car ce ruisseau est en effet reconnu pour ses crues particulièrement dévastatrices, notamment en 1996, où il avait ravagé toute la vallée et inondé les commerces et habitations sur ses rives. Le développement de la ville s’est ainsi fait essentiellement sur un axe nord/sud.

Pour autant, dans un contexte nouveau de retour des habitants des villes moyennes dans les centralités et de l’intérêt suscité chez les habitants des métropoles exprimant un désir d’ailleurs à la suite des confinements successifs, ces contraintes morphologiques semblent constituer un facteur d'attractivité.

Logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 12 856, alors qu'il était de 10 976 en 1999[28]. Parmi ces logements, 82,5 % étaient des résidences principales, 3,9 % des résidences secondaires et 13,6 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 46,2 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 53,1 % des appartements[29]. La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 47,8 %.

L’OPAH-RU cœur d’agglomération, les aides de la Région Occitanie, du Département du Lot, d'Action Logement, de la Banque des Territoires, de la Ville de Cahors et du Grand Cahors (subventions à la fusion, à la sortie de vacance, à l'éco-réhabilitation, à l'accession à la propriété) contribuent, dans le cadre notamment du dispositif Action Cœur de Ville, à la mobilisation d’acteurs privés en faveur de la remise sur le marché de logements[30].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Cahors est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Cahors, regroupant 14 communes concernées par un risque de débordement du Lot et du ruisseau du Bartassec, un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[33]. L'événement passé le plus significatif est la crue des 9 et où le Lot a atteint 8,90 m à Cahors après une montée très rapide des eaux. Seules les crues de 1783 et 1833 ont dépassé ces valeurs. Les dégâts ont été très importants. Deux crues survenues sur le Bartassec en 1996 et 2010 ont eu un très fort impact sur les activités économiques de l'agglomération de Cahors. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[34]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989, 1993, 1999, 2003, 2010 et 2021[35] - [31].

Cahors est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de la Moyenne vallée du Lot. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[36].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs, des glissements de terrain et des tassements différentiels[37]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[38].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 94,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 5 866 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 5 518 sont en en aléa moyen ou fort, soit 94 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[39] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[38].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1992, 1993, 2011, 2015, 2017, 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[31].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic, une ligne de chemin de fer et une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[40].

La commune est en outre située en aval des barrages de Grandval et de Sarrans, des ouvrages de classe A[Note 7] disposant d'une retenue de respectivement 270,6 millions[42] et 296 millions de mètres cubes[43] - [44].

Toponymie

Attestée sous les formes Δουεονα par Ptolémée au IIe siècle, latinisé en Divona au IVe siècle, dérivé de devona ou divona (« divine »), du gaulois dēuo-, devo-, un mot de la famille indo-européenne désignant le « dieu » (*deiwo) à rapprocher des deivos ou deus latin, du sanskrit deváh, du breton doue, du gallois duw, du vieil-irlandais dia, etc. Sans doute en référence à une source sacrée, aujourd’hui dite la Fontaine des Chartreux.

Le nom Cahors provient de l'expression latine Civitas Cadurcorum qui signifie la cité des Cadurques, un peuple gaulois. Elle est devenue Cadurcum, puis Caurs ou Caortz et enfin Cahors[45].

En occitan, la commune se nomme Caors [kaˈurs, ˈkɔws, ˈkɔw], écrit aussi parfois Caurs* ou Caus*, mais ces deux dernières formes ne sont pas conformes à l'orthographe normalisée de l'occitan. Dans Caors, le graphème -ao- peut se lire [ɔw] ou bien [au][46].

La devise de la ville, en occitan, est : « Sèm de Caors, avèm pas paur », à savoir « Nous sommes de Cahors, nous n'avons pas peur », la prononciation occitane de « Cahors » [kɔw], rimant avec « paur » [pɔw].

Histoire

Les premières traces humaines

Le Quercy, dont le département du Lot est un des composants, était habité il y a 335 000 ans, comme le montrent les grottes de Pradayrol[47] à Caniac-du-Causse ou celles de la vallée du Célé comme la grotte du Pech Merle à Cabrerets.

Un des peuples gaulois du Sud-Ouest, les Cadurques, vint s'installer par la suite sur les hauteurs où il subsiste des vestiges de leurs oppida fortifiés. Une de leurs places-fortes, Uxellodunum, est en 51 av. J.-C., l'un des derniers bastions résistant à la conquête de César. Il fait d'ailleurs référence à ce peuple dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules.

Divona Cadurcorum

La ville, enserrée dans une large boucle du Lot formant un presqu'île, est nommée Divona Cadurcorum, Divona « divine » étant un terme gaulois qui semble avoir d'abord désigné une source sacrée (Ausone, Ordo, XX.169 «…Divona Celtarum linga fons addite divis »)[48]. C'était le nom d'une source réputée miraculeuse dont la résurgence, non loin du pont Valentré, au pied de la colline nommée La Croix Magne, est toujours active. Des plongeurs y ont découvert de très nombreuses pièces de monnaie antiques.

À partir du Ier siècle, Cahors est une cité gallo-romaine opulente avec un pont sur le Lot, un aqueduc amenant les eaux du Vers à partir d'une source de trouvant au pied de l'oppidum de Murcens[49], dont on peut voir des traces à Laroque-des-Arcs[50], des villas somptueuses ornées de mosaïques, des temples (on a retrouvé en 2002 les fondations de l'un d'eux à l'occasion de travaux à l'hôpital et on suppose l'existence du principal sous l'emplacement actuel de la cathédrale), un théâtre susceptible d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs (6500), des thermes (dont seuls subsistent près de la gare l'« Arc de Diane » et des éléments de pierres sculptées au musée Henri-Martin), une basilique et, révélé récemment, un vaste amphithéâtre (en forme d'ovale de 110 m de long sur 90 m de large) dont on n'a découvert qu'en 2006-2007 les vestiges, à l'occasion d'excavations pour la construction d'un parking souterrain en plein centre de la ville actuelle[51]. Le parking ouvert le 4 avril 2009, a été aménagé de sorte que l'on puisse admirer ces vestiges depuis une balustrade aménagée au premier sous-sol. Cahors exportait notamment jusqu'à Rome ses étoffes de lin et son vin, produit par un vignoble important créé dès 50 av. J.-C.

Pillages barbares et disputes médiévales

La ville de Cahors a longtemps été disputée, et assiégée plus souvent qu'à son tour : du Romain Jules César ou du Franc Thibert au roi de Navarre Henri IV en passant par les prétentions anglaises de Richard Cœur de Lion puis, plus tard, du Prince Noir.

Ainsi, la cité, qui s'étendait sur l'ensemble du cingle du Lot, dès cette époque de nombreux monuments gallo-romains, basiliques, temples, thermes, théâtres sont pillés et détruits. Elle est relevée de ses ruines par l'évêque saint Didier, dit aussi saint Géry, qui y fit édifier la première cathédrale en 650 ainsi qu'une muraille dont le tracé correspond à l'actuel boulevard Gambetta. Les pierres des anciens vestiges sont alors réutilisées. Mais la ville est à nouveau pillée par les Sarrasins en 732, puis par les Vikings et les Magyars. De tout ce qui faisait sa splendeur dans l'Antiquité, il ne reste que des ruines. Il n'empêche que Cahors, forte de son emplacement géographique, de la puissance et de la volonté des évêques qui y règnent, se reconstruit et reprend de l'importance.

Reste qu'au sein même de la cité le conflit s'éternise entre évêques, consuls puis sénéchaux pour s'arroger le pouvoir.

Le , l'évêque de Cahors, Barthélemy, et les consuls de la ville s'entendent pour nommer des « arbitres et amiables compositeurs » chargés de régler les différends survenus entre eux au sujet des anciennes coutumes et des coutumes nouvelles[52].

Le , dans une déclaration faite publiquement dans l'église cathédrale de Cahors, Raymond, évêque de la ville, reconnaît qu'il tient les consuls et habitants de cette ville pour bons et vrais catholiques, aumôniers (généreux dans leurs aumônes), prieurs et dévots[52].

Un pape âgé en Avignon

Au XIVe siècle, Cahors bénéficie des largesses du pape Jean XXII, né Jacques Duèze en 1244, à Cahors, élu pape en 1316. La famille Duèze est bien établie dans la ville et liée aux notables.

Mort en Avignon en 1334, Jean XXII s'était beaucoup soucié de sa ville natale, de sa famille et de ses concitoyens. Son frère Pierre Duèze construisit une demeure familiale, le palais Duèze, dont il reste encore quelques éléments et une tour, encore nommée « du pape Jean XXII ». Jean XXII fonde en 1331 l’université de Cahors, qui fut l'une des premières créées en France. Cette université était composée des quatre facultés de théologie, droit, médecine, arts ou belles-lettres. Elle attira de grands professeurs de droit notamment Roaldes et Cujas et rivalisa autour de 1450 avec les universités les plus célèbres de France. Ses étudiants jouissaient des mêmes privilèges que ceux des universités de Paris et de Toulouse. En 1751, lorsqu'elle est fusionnée avec celle de Toulouse sur décision du chancelier du roi La Moignon, elle comptait 1 600 étudiants[53].

À l'époque médiévale, Cahors est une place financière de première importance dans l'Europe d'alors, où affluent les banquiers lombards. Le prêt sur gages et l'usure y sont pratiqués par des chrétiens à partir du XIIe siècle, et au XIVe siècle cette franchise est officiellement reconnue[54] - [Note 8].

Occupation par les Anglais

Pendant la guerre de Cent Ans, la ville passe pour un temps sous domination anglaise. Le , elle doit se rendre au lieutenant du roi d'Angleterre, Chandos, en présence du maréchal français Boucicaut. Le , les consuls de Cahors jurent de porter secours au roi de France Charles V déclarant que, « même sous la domination anglaise, ils n'avaient jamais cessé d'avoir le cœur français ».

Par ailleurs, la ville ainsi que l'université conservaient ses privilèges, par les lettres patentes de Louis XI en 1472, à la suite de la mort du duc de Guyenne, frère du roi[55] - [56].

Les Templiers et les Hospitaliers

Le , Jean XXII rachète au grand maître des Hospitaliers Hélion de Villeneuve tout ce qui avait appartenu aux Templiers à Cahors[57] et le donne aux Chartreux.

Renaissance

À la Renaissance, Cahors demeure une ville artisanale et industrielle active. Ses vins, connus depuis les Romains et appréciés dans le monde de l'époque, qui lui assurent des revenus, subissent la concurrence féroce de ceux de Bordeaux, soutenus par les Anglais. En novembre 1561 puis en 1562, une trentaine puis une dizaine de protestants sont massacrés lors d'un culte chez un notable de la rue des Soubirous, puis dans les rues[58] - [Note 9]

En mai 1580, durant la septième guerre de religion, Henri de Navarre fait le siège de la riche cité catholique. Le capitaine Jean de Vezins refuse la reddition. Les assaillants font sauter la porte, puis prennent la ville après trois jours et trois nuits de combats de rue, barricade par barricade. La tradition assure qu'entré dans la cité, Henri de Navarre s'installa à l’hôtel de Roaldes. Cette prise contre des forces supérieures en nombre et en armement contribue énormément au prestige du futur Henri IV[59]. Un mémorialiste contemporain, P. de L'Estoile, nous apprend que « la friandise du grand nombre de reliques et autres meubles et joyaux précieux étant dedans Cahors, fut la principale occasion de l'entreprise »[60]. Une autre lecture de l'évènement envisage qu'en tant que roi de Navarre & époux de Marguerite de Valois, Henri chercha à se faire obéir par la ville rebelle à son autorité.

Le pèlerinage de Compostelle

La ville est traversée par un des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la via Podiensis.

Les jacquets arrivaient de Saint-Cirq-Lapopie pour ceux qui avaient emprunté la vallée du Célé, ou de Varaire pour ceux qui avaient emprunté la vallée du Lot.

La sortie de la ville et la traversée du Lot qui se faisait aux premiers siècles de l'ère chrétienne comme de nos jours en face du quartier Saint-Georges, il se fit aussi à partir du XIVe siècle par le pont Valentré.

Les pèlerins remontaient alors par un chemin assez raide jusqu'à la Croix de Magne et de là, après un dernier regard sur le panorama de l'ancienne cité des Cadurques, reprenaient leur chemin dans la direction que leur indiquait toujours la Voie lactée. Sur ce parcours, la prochaine commune est Labastide-Marnhac.

Cahors eut plusieurs hôpitaux dont celui de Saint-Jacques qui fut d'abord près de l'actuelle place Galdémar. En 1683, il fut transféré au lieu-dit la Croix des Capucins. Une chapelle dédiée à l'apôtre de l’Espagne fut appelée au XVIe siècle Saint-Jacques-des-Pénitents à partir du moment où elle fut le siège d'une confrérie des Pénitents Bleus, un très intéressant retable y était conservé.

Du roi Soleil à Gambetta

La ville qui accueille un nombre fort élevé de couvents et de congrégation est menée d'une main vigoureuse par les évêques et les prélats. Parmi les exemples, ceux d'Alain de Solminihac, évêque de Cahors de 1636 à 1659, ou de Françoise de Boissy, qui, aidée par le duc de Lévis-Mirepoix, gouverneur, son épouse et les évêques, mène une action importante d'éducation pour les jeunes filles et écrit de très nombreuses lettres de spiritualité. Mais au cours des siècles, la ville perd de son lustre et de son prestige politique et culturel. Ainsi l'université, une des plus anciennes de France, qui était très renommée du XIVe au XVIe siècle est fermée au XVIIe siècle. Plus tard, le vaste département du Lot, dont Cahors est le chef-lieu, est amputé, en 1808, de sa partie sud au profit du nouveau département de Tarn-et-Garonne et de Montauban, ancienne sous-préfecture du Lot. La ville conserve néanmoins un excellent établissement d'enseignement secondaire, hérité de l'école des Jésuites, lycée Royal ou Impérial, qui deviendra le lycée Gambetta. Ce lycée — et avant lui le collège de Jésuites — a formé au long des siècles de nombreuses (futures) célébrités : juristes, poètes, maréchaux d'Empire, sommités médicales, hommes politiques, journalistes…

L'établissement porte le nom de l'un de ses anciens élèves, Léon Gambetta, né dans la ville tout près du lycée, avocat, qui s'était opposé à l'empereur Napoléon III, homme politique républicain célèbre, qui serait mort stupidement en nettoyant une arme, ce qui lui vaudra le surnom, de la part de ses opposants, de « Grand Béta ».

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les puissants de la ville, magistrats de la Cour des Aides, professeurs de l'Université, hommes de loi et ecclésiastiques notamment, achètent des terres à Pradines (commune voisine) et les font cultiver par les agriculteurs de ce village qui devient une extension de Cahors ou, selon l'expression de l'historienne Françoise Auricoste, la « métairie de Cahors »[61]

Le paisible chef-lieu du Lot a connu, malgré tout, un certain développement de sa presse locale. Ainsi, Le petit écho de Cahors, un mensuel destiné aux habitants du département et principalement aux agriculteurs a été imprimé dans la ville de 1890 à 1915. Et surtout Le Journal du Lot de 1861 (appartenant à la famille Laytou qui l'avait fondé)[62] et qui a été édité jusqu'en 1944.

Début du XXe siècle : Darquier et de Monzie

Médecin, époux de Louise Émilie Victoria Laytou, née en 1877, (dont le grand-père, imprimeur[62], a été le fondateur du Journal du Lot) — et qui a hérité à la suite du décès de son frère, de tous les biens de sa famille — membre du Parti radical, Pierre Darquier, devient maire de Cahors en 1906, puis conseiller général. Élevé dans une famille catholique, il n'est pas franc-maçon, ni foncièrement anticlérical, ni d'ailleurs antisémite (comme le sera violemment son fils Louis, dit Darquier de Pellepoix, qui deviendra commissaire aux Affaires Juives dans la Collaboration). Mobilisé pendant la guerre de 1914-1918, chirurgien militaire, médecin-chef, sur le front d'abord (Marne, Aisne, Ypres, Chemin des Dames…), affecté ensuite à l'hôpital militaire de Tours en décembre 1914, puis au Centre de réforme de Clignancourt en 1917, Pierre Darquier quitte Cahors en 1919 pour s'installer à Paris. Il « laisse » alors la mairie de Cahors à Anatole de Monzie[63], député du Lot depuis 1909. Celui-ci, élu dès 1904, à vingt-huit ans, conseiller général de Castelnau-Montratier, Lot, est adhérent d'un petit groupe, le républicain-socialiste. Il le restera jusqu'en 1919, deviendra sénateur du Lot en 1920 jusqu'en 1929, avant de redevenir député de 1929 à 1940. Très souvent ministre de la IIIe République (notamment des Finances, l'Instruction publique et des Beaux Arts…), Anatole de Monzie sera également maire de Cahors de 1919 à 1942.

En temps de guerre, Occupation et Résistance

Après le départ forcé d'Anatole de Monzie, dans le régime de « L'État français », la mairie de Cahors est dirigée par Xavier Gisbert (1942-1944). Située d'abord en « zone nono » (non occupée) Cahors sera occupée par l'armée allemande à partir du 11 novembre 1942[64]. Au début de 1944, on dénombre à Cahors 400 soldats de la Wehrmacht. La Résistance se manifeste dans le Lot et son chef-lieu notamment dès l'année 1940. Les noms de Pierre Bourthoumieux, Étienne Verlhac, Louis Parazines ou Jacques Chapou (qui prend en 1942 la direction départementale du Mouvement Libération-Sud où il est secondé par Metges) ont marqué les mémoires. L'Armée Secrète mise sur pied dans le département par Noël Poujade et Jean Larminat est dirigée à Cahors par Imbert et Rouvière, Le Mouvement Combat est animé par les docteurs Mendailles et Garnal, Paul Jouclas et Estival… On compte aussi : la Résistance-Fer des cheminots, la Résistance-PTT, les groupes « Froment » avec le commandant Collignon, le Commandant Delmas et Raymond Picard, l'O.R.A. — l'Organisation de Résistance de l’Armée (avec Wurtesein et Trémolière) —, ainsi que Résistance Catholique, Francs-Tireurs et Partisans (FTP), les Corps-Francs Pommiès, « Libérer et Fédérer », avec Raoul Couderc, Breil et Thévenot…

Plusieurs livres ou revues ont été publiés à Cahors pendant cette période, notamment la revue « Quercy », animée par Joseph Maureille avec un très intéressant supplément sur la Poésie ; « Les étoiles du Quercy »[Note 10], suite, dans la France libérée, de la précédente revue, publiée par les libérateurs dont Jean Lurçat et avec le même Joseph Maureille comme secrétaire général[65] un livre de poésie de Tristan Tzara, intitulé Ça va, édité par Le centre des Intellectuels, 12, rue Wilson, Cahors ; une autre de Claude Aveline, du même éditeur, Lettre aux Américains (1944 ?), imprimé chez Coueslant[66] ; un autre de Charles Vildrac, Enfance, 1945).

Après la Libération les maires de Cahors seront M. Teysseyre (Communiste) (1944-1945) ; le Dr Jean Calvet (Radical socialiste) (1945-1955).

« Cahors Mundi » : Cahors ville du monde

En 1949, à l'initiative de Robert Sarrazac et d'Émile Baynac, instituteur, fondateur d'un mouvement proche du Parti communiste français, les Francs et franches camarades, et avec le soutien des élus locaux, Cahors, chef-lieu du département français du Lot, fut la première ville à se déclarer ville citoyenne du monde : Cahors Mundi. L'année suivante, les 24 et 25 juin 1950, Cahors fêtera en grande pompe ce premier anniversaire en présence du prix Nobel de la paix 1949, l'écossais Lord Boyd Orr, fondateur de la FAO à l'ONU. André Breton, « le pape du surréalisme », participe aux festivités organisées près du monument médiéval, le pont Valentré. Cette manifestation a marqué le début d'un mouvement qui a impliqué un millier de territoires dans 13 pays[67] - [68].

Rencontre des co-princes d'Andorre

Le , la ville de Cahors est le lieu d'une rencontre historique et inédite entre les deux co-princes d'Andorre : le président Georges Pompidou et l'évêque d'Urgel Joan Martí i Alanis. Cette rencontre fut soigneusement tenue secrète : elle ne fut annoncée qu'à l'occasion de l'émission du timbre andorran en célébrant le premier anniversaire. Elle se tint à l'évêché de Cahors. Il s'agissait de préparer l'adoption par la principauté d'une constitution. Pourquoi la ville de Cahors a-t-elle été choisie ? L'évêque catalan connaissait l'évêché, le viguier français aussi et le président avait une résidence à Cajarc, non loin de là.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Personnalité du Parti Radical, Gaston Monnerville préside à Cahors le conseil général du Lot de 1951 à 1971. Élu au Conseil de la République (Guyane) en 1946. Il devient président de ce conseil — de la IVe République — en . En 1948, il est élu dans le Lot. Puis il sera encore président de la Haute Assemblée (de la Ve République) en étant président du Sénat de 1959 à 1968.

En , le général de Gaulle, président de la République, vient à Cahors en visite officielle. Il est accueilli par le préfet du Lot, Frantz Gaignerot, et reçu par Me Mellac, faisant office de maire. Le président Monnerville est à ses côtés.

Élu maire de la ville de Cahors en 1965, Pierre Ségala (1926-1967), docteur en médecine, a cédé sa place à Maurice Faure, conformément à leurs accords préalables. Il a occupé la place de maire adjoint de la ville de Cahors jusqu'en , date de sa mort survenue prématurément à l'âge de 41 ans consécutive à sa déportation politique pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp de concentration de Neuengamme en Allemagne.

Maire de Cahors de 1965 à 1989, Maurice Faure, agrégé d'histoire et géographie, docteur en droit, élu député (radical socialiste) du Lot en 1951 puis membre à partir de 1958 de la FGDS (fédération de la gauche démocratique et socialiste) demeure député jusqu'en 1983, puis devient sénateur jusqu'en 1988. Plusieurs fois ministre sous la IVe République, il fut en 1957 l'un des signataires du traité de Rome créant la Communauté européenne. Garde des Sceaux du au , il est ministre de l'Équipement et du Logement du au , avant d'être nommé membre du Conseil constitutionnel. Maurice Faure décède le 6 mars 2014 à Cahors, à l'âge de 92 ans. Un hommage lui est rendu à Cahors par le président de la République François Hollande le 10 mars 2014.

Bernard Charles, député radical socialiste du Lot, à partir de 1983, lui succède à la mairie de 1989 à 2001.

Lors de son mandat, il accueillera à Cahors, le , Jacques Chirac, président de la République, Tony Blair, Premier ministre de Grande-Bretagne et Lionel Jospin, Premier ministre à l'issue du sommet franco-britannique.

En , faisant basculer à droite la gestion municipale, Michel Roumegoux, député UDF puis UMP du Lot lui succède alors avant d'être lui-même remplacé par Marc Lecuru à la suite de son invalidation.

En , avec l'élection du maire socialiste Jean-Marc Vayssouze-Faure, la mairie de Cahors retourne à sa tradition de gauche, ancrée en 1919 par Anatole de Monzie qui sera maire de la ville jusqu'en 1942, puis rénovée après la guerre par une alternance de maires communistes et radicaux.

Le 23 mars 2014, Jean-Marc Vayssouze-Faure est réélu dès le premier tour avec 55 % des voix[69]. Le 15 mars 2020, il est de nouveau réélu maire de Cahors dès le premier tour : il obtient alors 57 % des suffrages[70]. Il est également président de la communauté d’agglomération du Grand Cahors[71].

La municipalité crée ou rénove des équipements en cœur de ville : cinéma Le Grand Palais, auberge de jeunesse Le CHAI, complexe aquatique Divonéo, centre universitaire Maurice-Faure, musée Henri-Martin et parc Tassart. Au cœur de la stratégie municipale figure la reconquête du cœur de ville avec la rénovation de la halle alimentaire, la rénovation de 900 logements depuis 2015 et la requalification d’espaces publics[72].

Autour de Jean-Marc Vayssouze-Faure, la municipalité de Cahors favorise le renouvellement des actifs du territoire. En 2022, 130 emplois sont créés avec l'installation d'un lieu de vie de l'Institut des Jeunes Aveugles à Bégoux[73], d'un service de la direction des finances publiques[74] et d'une annexe de l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale[75] au résultat de trois appels à projets engagés par le Département et le Gouvernement.

Entre 2016 et 2022, la ville de Cahors enregistre une progression de la population de 321 habitants et la population augmente de 897 habitants à l'échelle de l'agglomération du Grand Cahors[76]. Le 1er janvier 2023, l'INSEE dévoile les chiffres du recensement correspondant à la population de la commune au 1er janvier 2020 : la ville de Cahors enregistre une augmentation de 222 habitants et franchit la barre des 20 000 habitants avec une population municipale de 20 159 habitants et une population totale de 21 081 habitants[77].

Du 26 au 28 octobre 2021, Cahors accueille les Rencontres des villes moyennes organisées par la Fabrique de la Cité. Lors de ce rendez-vous, de nombreux élus locaux, chercheurs et chefs d'entreprises prennent la parole afin de contribuer aux réflexions autour du regain d'attractivité des villes d'équilibre[78].

Liste des maires

L'actuel maire de Cahors est Jean-Marc Vayssouze-Faure. Élu à trois reprises dont deux fois dès le premier tour des élections municipales, il occupe cette fonction depuis le mois de mars 2008.

Politique de développement durable

Composée de citoyens tirés au sort à la suite d'un appel à candidatures, de représentants de la société civile et d’élus locaux, la commission extra-municipale du temps long de la Ville de Cahors a pour objectif de veiller à la prise en compte des enjeux du temps long (changement climatique, politiques écologiques, mutations sociales, etc.) dans les politiques municipales[79].

Dans l'objectif de conforter l’indépendance de la collectivité, un programme de production d’énergie photovoltaïque est en cours. Il consiste à équiper les toitures de plusieurs bâtiments publics et à étudier la faisabilité d’implanter des ombrières photovoltaïques sur des parkings de la ville[80].

Le remplacement complet de l’éclairage public au profit de la technologie LED permettant d’éclairer moins et mieux concernera prochainement l’intégralité de la ville de Cahors[81]. Les économies réalisées à l’issue de cette opération pourront atteindre les 320 000 € par an. Des opérations d’extinction de l’éclairage public ont débuté en 2022 dans divers quartiers entre minuit et 5 h du matin afin de gagner en sobriété et de limiter l’impact sur la faune nocturne[82].

En matière de réduction des déchets, la Ville de Cahors a déployé des corbeilles permettant de réaliser le tri des déchets dans l’espace public ainsi que plusieurs composteurs collectifs implantés dans divers quartiers cadurciens. En mai 2022, la Ville de Cahors a été labellisé « ville éco-propre » par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine[83].

Sur le volet des mobilités, la gratuité totale du bus urbain a été instaurée en novembre 2019[84].

Instances judiciaires et administratives

Sont implantées sur le territoire de la commune, les juridictions civiles, pénales et spécialisées suivantes :

- le Tribunal de Grande Instance de Cahors ;

- le Tribunal d'Instance de Cahors ;

- la Cour d’Assises du Lot ;

- le Conseil des Prud'hommes ;

- le Tribunal de Commerce de Cahors ;

- le Tribunal pour Enfants de Cahors.

Le Palais de Justice de Cahors est situé sur le boulevard Gambetta. Ce bâtiment de style néo-classique est inauguré en 1865[85]. Il se situait auparavant dans l'ancien couvent de la Daurade (place de la Libération)[86]. Le square Verdun, doté d'une sculpture en bronze de Jean Gattant[87], se situe au pied de l'édifice.

Finances locales

Cette section est consacrée aux finances locales de Cahors de 2000 à 2020[Note 11].

Les comparaisons des ratios par habitant sont effectuées avec ceux des communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé, c'est-à-dire à la même strate fiscale.

Budget général

Pour l'exercice 2020, le compte administratif du budget municipal de Cahors s'établit à 34 931 180 € en dépenses et 37 611 840 € en recettes :

- les dépenses se répartissent en 23 886 510 € de charges de fonctionnement et 11 044 670 € d'emplois d'investissement ;

- les recettes proviennent des 26 759 180 € de produits de fonctionnement et de 10 852 660 € de ressources d'investissement.

Fonctionnement

| Cahors (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Résultat comptable | 138 € | 127 € | |

| Charges de personnels | 637 € | 764 € | |

| Achats et charges ext. | 186 € | 265 € | |

| subventions versées | 120 € | 106 € | |

| charges financières | 32 € | 25 € | |

| contingents | 13 € | 58 € | |

| Impôts locaux | 855 € | 653 € | |

| dotation globale de fonctionnement | 119 € | 202 € | |

| Autres impôts | 93 € | 110 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Pour Cahors en 2020, la section de fonctionnement[Note 12] se répartit en 23 886 510 € de charges (1 148 € par habitant) pour 26 759 180 € de produits (1 286 € par habitant), soit un solde de la section de fonctionnement de 2 872 670 € (138 € par habitant) :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 13] pour une somme de 13 252 000 € (55 %), soit 637 € par habitant, ratio inférieur de 17 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (764 € par habitant). Sur la période 2016 - 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 574 € par habitant en 2016 et un maximum de 652 € par habitant en 2019. Viennent ensuite les groupes des achats et charges externes[Note 14] pour 16 %, des subventions versées[Note 15] pour 10 %, des charges financières[Note 16] pour 3 % et finalement celui des contingents[Note 17] pour 1 % ;

- la plus grande part des recettes est constituée des impôts locaux[Note 18] pour une somme de 17 784 000 € (66 %), soit 855 € par habitant, ratio supérieur de 31 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (653 € par habitant). Pour la période allant de 2016 à 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 817 € par habitant en 2016 et un maximum de 858 € par habitant en 2019. Viennent ensuite de la dotation globale de fonctionnement (DGF)[Note 19] pour 9 % et des autres impôts[Note 20] pour 10 %.

La dotation globale de fonctionnement est quasiment égale à celle versée en 2019.

Fiscalité communale

| Cahors (%) | Strate (%) | ||

|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation | 16,55 | 19,93 | |

| Taxe foncière sur le bâti | 37,67 | 23,46 | |

| Taxe foncière sur le non bâti | 160,89 | 54,40 | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Le tableau T2p compare les taux d'imposition locaux à ceux des autres communes de la même strate fiscale.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Cahors. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2019 :

- la taxe d'habitation égale 16,55 % ;

- la taxe foncière sur le bâti égale 37,67 % ;

- celle sur le non bâti égale 160,89 %.

Investissement

| Cahors (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Dépenses d'équipement | 315 € | 320 € | |

| Remboursements d'emprunts | 164 € | 97 € | |

| Nouvelles dettes | 139 € | 77 € | |

| subventions reçues | 69 € | 67 € | |

| fctva | 47 € | 46 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Cette section détaille les investissements[Note 21] réalisés par la commune de Cahors.

Les emplois d'investissement en 2020 comprenaient par ordre d'importance :

- des dépenses d'équipement[Note 22] pour une valeur totale de 6 557 000 € (59 %), soit 315 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate. Sur la période 2016 - 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 209 € par habitant en 2016 et un maximum de 394 € par habitant en 2019 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 23] pour une valeur de 3 409 000 € (31 %), soit 164 € par habitant, ratio supérieur de 69 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (97 € par habitant).

Les ressources en investissement de Cahors se répartissent principalement en :

- nouvelles dettes pour un montant de 2 900 000 € (27 %), soit 139 € par habitant, ratio supérieur de 81 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (77 € par habitant). En partant de 2016 et jusqu'à 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 115 € par habitant en 2016 et un maximum de 550 € par habitant en 2017 ;

- subventions reçues pour un montant de 1 436 000 € (13 %), soit 69 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate.

Endettement

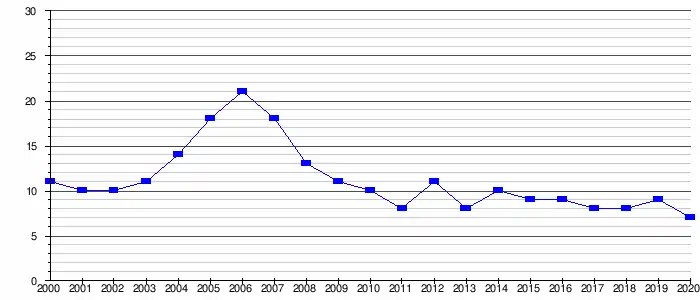

L'endettement de Cahors au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 24], l'annuité de la dette[Note 25] et sa capacité de désendettement[Note 26] :

- l'encours de la dette pour une valeur totale de 33 782 000 €, soit 1 624 € par habitant, ratio supérieur de 61 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (1 011 € par habitant). En partant de 2016 et jusqu'à 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 1 623 € par habitant en 2020 et un maximum de 1 679 € par habitant en 2018 ;

- l'annuité de la dette pour un montant de 4 060 000 €, soit 195 € par habitant, ratio supérieur de 61 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (121 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 195 € par habitant en 2020 et un maximum de 582 € par habitant en 2017 ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour 4 597 000 €, soit 221 € par habitant, ratio supérieur de 18 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (188 € par habitant). Sur la période 2016 - 2020, ce ratio fluctue et présente un minimum de 179 € par habitant en 2016 et un maximum de 220 € par habitant en 2020. La capacité de désendettement est d'environ 7 années en 2020. Sur une période de 21 années, ce ratio présente un minimum d'environ 7 années en 2020 et un maximum élevé d'un montant de 21 années en 2006.

|

| Valeurs en années Cahors, : |

Population et société

Démographie

| Population (2020) | |

|---|---|

| Commune | 20 159 |

| Unité urbaine | 24 529 |

| Aire urbaine | 45 809 |

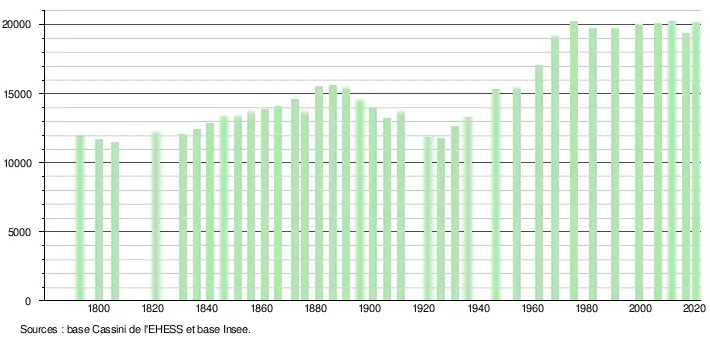

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[88] - [Note 27].

En 2020, la commune comptait 20 159 habitants[Note 28], en augmentation de 2,69 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L'aire urbaine de Cahors est composée de 43 communes. Ses 42 107 habitants font d'elle la 171e aire urbaine de France.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

| Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km2) | Superficie (%) | Population (2012) | Population (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Lot | 43 | 12,6 | 636,34 | 12,2 | 42 294 | 24,3 |

Enseignement primaire

La Ville de Cahors investit plusieurs millions d’euros dans la rénovation de ses bâtiments scolaires. C’est notamment le cas avec la rénovation de l'école élémentaire Jean-Calvet qui bénéficie, en 2023, d’une opération de réhabilitation énergétique complète, d’une mise en accessibilité et d’une amélioration des espaces intérieurs pour un montant de 3 millions d’euros[91].

Manifestations culturelles et festivités

Les spectacles programmés au théâtre municipal, aux Docks ou à l’auditorium mettent à l’honneur des figures montantes de la scène nationale. Afin de promouvoir un accès plus juste à l’offre artistique, la Ville de Cahors et le Grand Cahors ont notamment impulsé la mise en place des « Escapades culturelles » (représentations au sein des quartiers de la ville)[92] et des « Bols d’airs » (représentations au sein des communes de l’agglomération)[93]. Une billetterie en ligne a été créée en 2021 afin de faciliter les modalités d’accès aux spectacles de la saison culturelle[94].

Le musée Henri-Martin expose la plus importante collection publique d’œuvres du peintre postimpressionniste Henri Martin ainsi que des pièces archéologiques et peintures d’artistes du Quercy. Des expositions temporaires, des visites et des ateliers y sont proposés. De nouveau accessible après un important chantier de modernisation et d'agrandissement, le musée Henri-Martin a accueilli plus de 25 000 visiteurs en une année[95]. En 2022 et 2023, il a notamment accueilli une exposition inédite d'une sélection d'œuvres de Sa Majesté la Reine Margrethe II de Danemark, dans le cadre de l'Année du Danemark à Cahors et du 50e anniversaire de son règne. Cette exposition a été inaugurée par la Reine du Danemark le 17 août 2022 à Cahors[96].

Centre hospitalier Jean-Rougier

La ville de Cahors bénéficie de l’implantation en centre-ville du centre hospitalier Jean-Rougier.

Confortement de l'offre de soins médicaux

Une trentaine de médecins généralistes est implantée au sein du territoire du Grand Cahors. Un certain nombre d’initiatives est mise en œuvre par les professionnels de santé, par la Ville de Cahors et par le Grand Cahors afin de conforter l’offre de soin. Le Grand Cahors a candidaté auprès du groupement d'intérêt public Ma santé, Ma Région pour accueillir, au sein de la ville de Cahors notamment, un centre de santé dans lequel interviendraient des médecins généralistes salariés[97]. La candidature de la communauté d'agglomération a été retenue par la Région Occitanie[98].

Cultes

- Cathédrale Saint-Étienne

- Église Saint-Barthélemy

- Église Saint-Urcisse (fermée au public)

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Les monuments dont le nom est suivi de la mention MH sont classés au titre des monuments historiques

- Le pont Valentré (MH)[99] est l'emblème de la ville de Cahors. Bâti à partir de 1308, ce pont d'une longueur de 172 mètres de long est un témoignage unique de l'architecture médiévale. Situé au cœur de la ville, le monument fortifié est classé au titre des monuments historiques et inscrit, depuis 1998, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Franchissant la rivière Lot, le pont Valentré dispose de huit arches et de trois tours emblématiques. Sur la tour centrale, une statue en pierre sculptée représente un diable, en référence à la légende du pont Valentré. Le monument a été restauré en 1880 par l'architecte Paul Gout. Depuis 1995, le pont Valentré est piéton[100]. L'accès au pont est gratuit. Sa situation en cœur de ville permet d'accéder à pied aux sites emblématiques de Cahors (maison de l'eau, fontaine des Chartreux, Jardins secrets, cathédrale Saint-Étienne, cloître, vestiges de l'amphithéâtre gallo-romain, halle alimentaire, rues et maisons médiévales, musée Henri-Martin, horloge à billes, hôtel de Roaldès, tour Jean XXII, arc de Diane, porte fortifiée Saint-Michel, tour Saint-Jean, Barbacane, bibliothèque patrimoniale, etc.[101]). Selon l'époque de l'année et les événements particuliers, le pont s'illumine de différentes couleurs. Le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet est tiré chaque année aux abords du monument.

Quartier de la Barre

Quartier situé à l'extrême nord du vieux Cahors.

Quartier des Soubirous

Quartier situé au nord de la ville, entre la place de la Libération et la place Lafayette.

- Église Saint-Barthélemy, rue Saint-Barthélemy. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1933. Datée du XIVe siècle, l'église, catholique, a été bâtie dans le quartier le plus haut de la ville ancienne; son clocher date des XIIIe et XIVe siècles).

- Collège Pélegry (XIIIe siècle), tour d'escalier crénelée (MH), fin XVe siècle (ancien collège médiéval), 95 rue du Four-Sainte-Catherine.

- Maison Beraldi (XIIIe et XIVe siècles), 43 rue du Château du Roi.

- Maison Faurie, hôtel particulier (XVIIe siècle), construit à partir de deux maisons médiévales, 58 rue du Château-du-Roi.

- Hôtel de Bodosquier établi au XVIIe siècle sur un ancien palais médiéval, 15 rue du Château-du-Roi.

- Palais de Via (MH), ancienne prison de Cahors, en grande partie c'est un fort bâtiment médiéval, rue du Château-du-Roi.

- Palais Duèze (MH) dont la tour dite « du pape Jean XXII », haute de 34 m, est le seul vestige du palais construit par Pierre Duèze, frère du pape Jean XXII.

- Maison à pans de bois (XVe siècle), 53 rue des Soubirous.

- Bote Pierre de Bernié, ruelle typique avec ses maisons à encorbellements à pans de bois.

- Maison du XIIIe siècle, 71 rue de Mirepoises.

- Maison (XIIIe siècle), 71 rue de Mirepoises.

- Maison (XIIIe et XIVe siècles), 6 rue Anne-Besse.

- Maison (XIIIe siècle), 4 / 12 Impasse du Four.

- Maison tour (XIIIe siècle), 2 rue du Four-Sainte-Catherine.

- Maison (XIIe siècle), 88 rue des Soubirous.

- Fort ensemble médiéval avec une maison tour (jumelle de la maison tour du 2 rue du Four-Sainte-Catherine), 81-93 rue du Château-du-Roi.

- Maison(XIIe siècle), 99-107 rue du Château-du-Roi.

- Bote de Fouilhac, ancien passage couvert, caractéristique de la ville médiévale.

- Chapelle de la rue Divia.

Quartier de la Cathédrale

Quartier situé au centre de la ville, entre la rue Clemenceau et la place de la Libération.

- Cathédrale Saint-Étienne de Cahors. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1862 et 2020[102]. Située place Jean Jacques Chapou, mêlant éléments de styles romans et gothiques (du XIe au XVIIe siècle). Son cloître entrepris aux environs de 1506. Un chef-d'œuvre du style gothique flamboyant.

- Archidiaconé, palais situé dans la cour de la cathédrale, bâti à partir de deux maisons du XIIe siècle.

- Maison Henri-IV ou hôtel de Roaldès (XVe siècle) (MH), place Henri-IV.

- Cuvier du Chapitre (MH), important bâtiment médiéval du XIVe siècle (loge de marchands ?), 35 rue de la Chantrerie.

- Maison Hérétie (XIIIe et XIVe siècles), 12 rue de la Dorade.

- Maison Dolive (XVIIe siècle), 24 rue de la Dorade.

- Maison du Bourreau (XIIIe siècle), 42 rue de la Dorade.

- Maisons Albiguié, groupement de deux façades à pans de bois, 15-23 rue de la Chantrerie.

- Grenier de Chapitre (XIIIe siècle), intégré dans l'enceinte canoniale de la cathédrale, 27 rue Saint-James.

- Maison Delcamp (XIVe siècle), 18 rue du Tapis-Vert. Plusieurs autres logis médiévaux dans cette rue.

- Maison Manhol, datée de 1676, 18 rue Saint-James.

- Bote de Catonne, trois très belles maisons médiévales dans cette voie typique.

- Maison Pugnet, ancienne maison d'apothicaire datée de 1630, 15 rue Nationale.

- Maison Guerre (MH), (XVe et XVIe siècles), 53 rue Nationale.

- Maison Queval (XIIIe siècle) (MH), 8 rue de la Halle.

- Maison de Theis (fin XIIe siècle), 113 rue Delpech.

- Hôtel de Vaysset (XVIe et XVIIe siècles), 30 / 36 rue Saint-André.

- Hôtel de Lefranc de Caix (XVIIe siècle), 194 rue Fondue-Haute.

- Grande demeure du XIIIe siècle, à tour sur rue, 82 rue Bousquet

- Haute maison gothique de XIIIe siècle, 112 rue Saint-André.

- Ensemble de trois grandes maisons contiguës du XIIIe siècle situé rue de la Préfecture (numéros 42 / 48 64).

- Maison Delsel, datée de 1633, 44 place la Libération.

- Ancien palais épiscopal, sur des bases médiévales cet très important bâtiment fut presque totalement réédifié entre 1686 et 1701.

- Chapelle des pénitents bleus, quai Champollion.

Quartier des Badernes

Quartier situé au sud de la ville, entre la rue Clemenceau et l'extrême-sud de la ville

- Église Saint-Urcisse. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1988. Rue Saint-Urcisse, de style gothique[103].

- Hôtel de Marcilhac (XVIIe siècle), 116 rue Nationale.

- Maison romane (XIIIe siècle), 128 rue Nationale.

- Maison Viguier-Fraust (XIVe siècle), 35 rue de l'Université.

- Hôtel et tour d'Issala (XVe siècle), 83 rue du Dr-Bergougnioux.

- Maison Dominici (XIIIe et XIVe siècles), 186 rue Nationale

- Maison Mauruc (XIIIe siècle), 77 rue du Dr-Bergougnioux.

- Hôtel Lemozy (XIIIe siècle) (très belles fenêtres Renaissance), 68 rue du Dr-Bergougnioux.

- Maison Corsavy (XIVe siècle), 35 rue de Lastié.

- Maison Cazelles (XIIIe siècle), 52 rue de Lastié.

- Maison du XIIIe siècle, 68 rue de Lastié.

- Bote de Besombes, une ruelle typique du quartier, départ depuis la rue Lastié.

- Hôtel de Baudus, (XVIIe siècle), rue Lastié

- Maison Parasso (XIVe siècle), 117 rue Lastié.

- Rue Saint-Priest : exceptionnelle ruelle du vieux Cahors en très grande partie médiévale.

- Maison Vaissiere (XIIIe siècle) rue Mascoutou.

- Maison à pans de bois du XIVe siècle, 46 rue Donzelle.

- Place Saint-Urcisse, ouverte sur les quais, place bordée de maisons à pans de bois du XVe et XVIe siècles.

- Maison romane (XIIIe siècle) 62 rue Saint-Urcisse.

- Maison du XIVe siècle, 230 rue Nationale.

- Maison à pans de bois du XVe siècle, 286 rue Nationale.

- Maison du XVe siècle, 237 rue Mascoutou.

- Tours de Vayrols : palais détruit dans les années 1980, la façade est un pastiche médiéval dans laquelle on a place les anciennes fenêtres de XIIIe siècle.

- Vestiges de l'ancienne église Saint-Laurent sur la place Metges.

- Chapelle Saint-Michel de l'ancien collège des Jésuites, rue Wilson.

- Chapelle, rue des Cadourges.

Maison Hérétié (no 12).

Maison Hérétié (no 12). Maison Dolive (no 24).

Maison Dolive (no 24). Maison du bourreau (no 42).

Maison du bourreau (no 42).

- Boulevard Léon-Gambetta, construit sur l'emplacement du fossé des anciens remparts ;

- Hôtel de ville, architecte Charles Hector Malo (1837-1847) ;

- Maison du Tourisme, place François-Mitterrand (le bâtiment abrite également les fonds anciens et fonds Quercy de la bibliothèque municipale) ;

- Théâtre municipal de Cahors, place François-Mitterrand ;

- Vestiges de l'Amphithéâtre antique (MH), visibles dans la crypte archéologique du parking public situé sous les allées Fénelon ;

- Arc de Diane, vestige des thermes gallo-romains[104] ;

- Statue de Léon Gambetta, place François-Mitterrand ;

- Monument aux morts de Cahors, allée Lazare Ponticelli ;

- Fontaine et Horloge monumentale à billes par Michel Zachariou ;

- Ancienne chartreuse Notre-Dame de Cahors dont l'emplacement du grand cloître est devenu le cours de la chartreuse ;

- Ancienne église du couvent d'ermites de saint Augustin, rue des Augustins[105] ;

- Musée de Cahors Henri-Martin (MH), installé dans l'ancien palais épiscopal ;

- Gare de Cahors.

- Église Saint-Géry de Cahors. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[106].

Cabessut

- Église du Sacré-Cœur, rue des Jacobins.

- Vestiges de l'église des Jacobins, rue des Jacobins.

- Chapelle de la verrerie, place de la Verrerie (ensemble scolaire).

Extérieur

- Église Notre-Dame de Saint-Georges, du faubourg Saint-Georges, rue Victor Lafage.

- Chapelle de l'ermitage, chemin de l'Ermitage.

- Ancienne chapelle à Arnis.

- Église Saint-Martin, chemin de Saint-Cirice de Bégoux.

- Église de la Rosière, route de la Rozière.

- Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette de Saint-Cirice, route de Saint-Cirice. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[107]. Plusieurs objets sont référencer dans la base Palissy[107].

- Chapelle au Combe Saint-Julien.

- Église Saint-Pierre-aux-Liens de Lacapelle, chemin de Lou Traver.

Parcs et espaces verts

Dotée d'espaces de nature en ville, Cahors est labellisée Jardins remarquables. La cité dispose notamment d'un parc de près de 10 000 m2, le parc Tassart, situé à proximité immédiate du musée Henri-Martin et composé d’arbres bicentenaires. La ville de Cahors est également dotée de plus de vingt « Jardins secrets » implantés à proximité des principaux monuments cadurciens.

La présence de la biodiversité en ville est préservée grâce à la technique du fauchage tardif, de l'éco-pâturage ou encore du désherbage manuel sans produits phytosanitaires. Les jardins de la Ville de Cahors sont entretenus dans le respect de la charte du jardinier éco-responsable.

Patrimoine mondial de l'UNESCO

La cité cadurcienne dispose de deux monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle :

- le pont Valentré ;

- la cathédrale Saint-Étienne.

Label Ville d'art et d'histoire

La ville de Cahors a obtenu le label Ville d'art et d'histoire en 2005. Le visiteur peut découvrir l'identité architecturale de la ville par le biais de plusieurs équipements :

- le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP), installé au cœur du domaine cathédral ;

- la maison de l'eau, ancienne station de pompage réaménagée pour accueillir des expositions sur la thématique de l'eau ;

- la maison Quéval qui abrite le service patrimoine de la Ville de Cahors.

Personnalités liées à la commune

- Barthélémy Albouys, (1750 à Cahors - 1795 à Paris), député du Lot de 1792 à 1795.

- Amable de Baudus, maire de Cahors en 1790.

- Jean-Michel Berthelot (1945-2006), sociologue, professeur au lycée Clément-Marot de 1972 à 1979.

- Jean Bouzerand, journaliste, né en 1878 à Cahors.

- Léon Bouzerand, photographe, né à Cahors le 1er janvier 1907.

- Philoxène Boyer, écrivain, né à Cahors en 1825.

- Didier Chamizo, peintre, né en 1951 à Cahors.

- Jean-Jacques Chapou, résistant, professeur au lycée Gambetta de Cahors en 1936.

- Raymond Coly, poète, mort à Cahors en 1970.

- Jules Combarieu, musicologue, né en 1859 à Cahors.

- Louis Darquier, dit « Darquier de Pellepoix » (1897 à Cahors - 1980), commissaire général aux questions juives de 1942 à 1944.

- Jean-Pierre Dellard (1774-1832), général des armées de la République et de l'Empire, né à Cahors.

- Julien Denormandie (1980), haut fonctionnaire et homme politique français

- Jean XXII (Jacques Duèze), devenu pape, issu d'une famille de la bourgeoisie aisée de Cahors.

- Charles Dumont, chanteur, né en 1929 à Cahors.

- Théodore-Édouard Fieuzal (1836-1888), médecin et ophtalmologue, condisciple et ami de Gambetta.

- Anne Jacques Jean Galdemar (1769-1837), général des armées de la République et de l'Empire.

- Fabien Galthié, rugbyman international né le 20 mars 1969 à Cahors.

- Léon Gambetta, homme politique, né en 1838 à Cahors.

- Philippe Gaubert, musicien, compositeur, flûtiste, né en 1879 à Cahors.

- André Girard, résistant, né à Cahors en 1909.

- Georges Gorse (1915-2002), homme politique né à Cahors

- François Heaulmé (1927-2005), artiste peintre expressionniste, vécut à Cahors (Saint-Cirice) de 1967 à 2005.

- Alexandre Lacassagne, médecin français, fondateur de l'anthropologie criminelle, né à Cahors le 17 août 1843.

- Guillaume Lacoste, jurisconsulte, historien, proviseur d'un lycée de Cahors.

- Augustin de Lapeyrière, né à Cahors, receveur des finances de la Seine, collectionneur. Sous la Restauration, l'homme le plus riche de France (fortune : 11 millions de francs).

- Ferdinand de Laroussilhe (1852-1919), écrivain quercynois, président de la Société des Études du Lot en 1890.

- Féao Latu, né le 16 avril 1980 aux Tonga et décédé le 11 janvier 2009 à Cahors, est un joueur de rugby à XV Tongien évoluant au poste de troisième ligne. Il meurt d'un malaise cardiaque au cours d'un match entre son équipe du Club athlétique Périgueux Dordogne et le Cahors rugby à l'âge de 28 ans.

- Lucterios, Lucterius, Loctère, chef gaulois des Cadurques (peuple habitant l’actuelle région de Cahors).

- Olivier de Magny, poète né à Cahors vers 1529.

- Francis Maratuech, poète, rédacteur en chef du Quercynois à Cahors.

- Clément Marot, poète né à Cahors en 1495.

- André Melet (1917-1970), né à Cahors fut un grand entraîneur de la grande époque du Stade cadurcien.

- Maurice Mercier (1907-1972), secrétaire général de la Fédération Force ouvrière des Textiles de 1952 à 1972, décédé à Cahors en 1972.

- Georges Molinié, philologue, né en 1944 à Cahors.

- Bernard Momméjat rugbyman cadurcien, né à Paris, mort à Toulouse[108].

- Anatole de Monzie (1876-1947), député, ministre, maire de Cahors[109].

- Jean-Joseph Moussaron (1877-1956), évêque de Cahors de 1936 à 1940, puis archevêque d'Albi sous l'Occupation, Juste parmi les Nations[110].

- Antoine Oulié (1759-1827), général des armées de la République et de l'Empire né à Cahors.

- Julien Pestel, acteur, scénariste et réalisateur, né le 1er janvier 1988 à Cahors.

- Jean Peyrissac, peintre et sculpteur, né à Cahors le 29 septembre 1895.

- Jean-Pierre Ramel (1760-1795), dit l'ainé, conventionnel et général de la Révolution y est né.

- Jean-Pierre Ramel (1768-1815), général d'Empire, y est né.

- Alfred Roques, rugbyman, inscrit à Cahors rugby en 1954.

- Claude Rostain, haut fonctionnaire, ambassadeur de France[Note 29] et viguier d'Andorre[Note 30].

- Laurent Salgues, scénariste et réalisateur, né en 1967 à Cahors.

- Alain de Solminihac, Homme d'église du XVIIe siècle, évêque du diocèse de Cahors. Il a été déclaré Vénérable (août 1783) par le pape Pie VI et béatifié en 1981 par le pape Jean-Paul II. Il est fêté le 31 décembre.

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

|---|

Le pont qui figure sur le blason n'est pas le pont Valentré (XIVe siècle), ouvrage militaire célèbre qui fait une partie de la renommée touristique de Cahors, qui ne compte en effet que trois tours. Il s'agit du pont Vieux ou pont Notre-Dame, qui prolongeait au sud de la ville la rue principale pour traverser le Lot. Ce pont a été abattu en 1868 et on ne peut voir, par temps de sécheresse, que ses piles émergeant des eaux du Lot. Longtemps daté de l'époque gallo-romaine (on a retrouvé des monnaies antiques dans ses piles), il semble n'avoir été construit qu'au Moyen Âge sur les piles du pont gallo-romain. Un autre pont a été construit au XIXe siècle, non loin de là, pour assurer le passage du Lot vers le sud de la ville. Il s'agit du pont Louis-Philippe.

Voir aussi

Bibliographie

- Marguerite Vidal Conservateur des musées de Moissac, Jean Maury Agrégé de l'Univsité, Jean Porcher Conservateur en chef du cabinet des manuscrits à la Bibliothèque Nationale. Photographies de Jean Dieuzaide, Quercy roman, La Pierre-Qui-Vire (Yonne, Zodiaque, , 342 p.10e de la collection "la nuit des temps" : Cahors: pp. 193 à 231

- Victor Adolphe Malte-Brun, Lot : Géographie - Histoire - Statistique - Administration, Les éditions du Bastion, (réimpr. 1980), 58 p., p. 22.

- Stéphane Blond, Visiter Cahors, Éditions Sud Ouest, 32 pages, 2011 (ISBN 978-2-8177-0114-1).

- Joël Polomski, Le Diable du Pont Valentré, adapté du Légendaire du Quercy de Robert Martinot (ISBN 2-9518 916-0-1).

- Marius Pracy (F. de Laroussilhe), Les Félibres à Cahors, Girma, Cahors, 1883.

- Marius Pracy (F. de Laroussilhe), Le monument Gambetta à Cahors (à l’occasion de l’inauguration), Girma, Cahors, 1884.

- A. de Roumejoux, « Les rues de Cahors », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 1886, tome 11, p. 5-32 (lire en ligne).

- Joseph Daymard, Le Vieux Cahors, Bibliographie, p. 26-31, « I - Époque Gallo-romaine », p. 32-34, « II - Fortifications », p. 35-47, 404, « III - Ponts », p. 405-415, « IV - Hôpitaux », p. 415-425, 476-481, « V - Établissement d'instruction pour garçons », p. 482-485, dans Bulletin de la Société des Études du Lot, 1905, tome 30 (lire en ligne).

- Joseph Daymard, Le Vieux Cahors, « V - Établissement d'instruction pour garçons (suite) », p. 21-36, « VI - Établissements d'instruction pour filles et congrégations de femmes », p. 81-89, « VII - Congrégations d'hommes », p. 90-97, 143-158, 187-202, dans Bulletin de la Société des Études du Lot, 1906, tome 31 (lire en ligne).

- Joseph Daymard, Le Vieux Cahors, « VII - Congrégations d'hommes », p. 21-23, « VIII - Cathédrale », p. 24-47, « IX - Dépendances de la cathédrale », p. 81-95, « X - Églises paroissiales », p. 144-171, « XI - Chapelles », p. 204-213, dans Bulletin de la Société des Études du Lot, 1907, tome 32 (lire en ligne).

- Joseph Daymard, Le Vieux Cahors, « XII - Château du Roi », p. 20-23, « XIII - Palais épiscopal », p. 24-30, « XIV - Hôtel de ville », p. 81-85, « XV - Maisons particulières », p. 85-95, « XVI - Moulins », p. 145-149, « XVII - Places publiques », p. 149-156, « XVIII - Le long des voies publiques », p. 157-163, 201-213, « Table des matières », p. 214-218, dans Bulletin de la Société des Études du Lot, 1908, tome 33 (lire en ligne).

- Jean Fourgous, « Dans les rues du Vieux Cahors. Logis, gens et faits d'autrefois », dans Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, octobre-décembre 1941, tome 62, p. 233-244, janvier-juin 1942, tome 63, p. 51-66, juillet-décembre 1942, tome 63, p. 159-170, janvier-juin 1943, tome 64, p. 54-83, 1943, tome 64, p. 186-193, janvier-juin 1944, tome 65, p. 72-95, juillet-décembre 1944, tome 65, p. 208-240