Maquis du Limousin

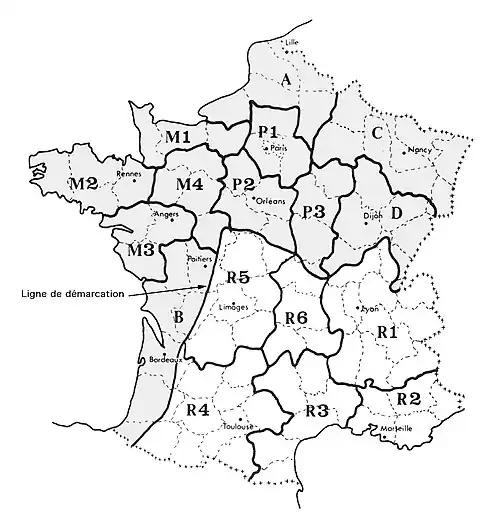

Le maquis du Limousin, ou région R5[note 1], est l'un des plus grands et actifs maquis résistants de France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Préambule

Le Limousin a été profondément marqué par les exactions de la 2e division SS Das Reich avec les 99 pendus de Tulle le et le massacre d'Oradour-sur-Glane le à la suite du débarquement de Normandie.

De même, la résistance locale a été troublée par les antagonismes constants entre les maquis Armée secrète (AS) et Francs-tireurs et partisans (FTP) quant aux modes d'actions (notamment à Tulle et à Guéret), à la répartition des pouvoirs à la Libération fin ainsi qu'à l'ampleur de l'épuration.

Les allemands ont utilisé les milices nationalistes ukrainiennes pour lutter contre la résistance en Limousin lorsque ces milices ont été chassées d'Ukraine par l'avancée des troupes soviétiques.

Dirigés pour les Mouvements unis de la Résistance par Gontran Royer jusqu'en 1943, les responsables les plus connus des maquis de la région limousine sont :

- Maurice Rousselier, Colonel Rivier, Commandant des Forces Françaises de l'Intérieur pour la région R5 en 1944 ;

- Eugène Déchelette, alias Ellipse ou Chasseigne, délégué militaire régional de la « région R5 » (administrateur de société, compagnon de la Libération) ;

- Georges Héritier, délégué militaire départemental de l'Indre puis délégué militaire régional adjoint de la « région R5 », compagnon de la Libération ;

- Edmond Michelet, chef régional des Mouvements Unis de la Résistance jusqu'à son arrestation ;

- Albert Fossey-François, compagnon de la Libération, chef des FFI de la Creuse ;

- Georges Guingouin, compagnon de la Libération, chef des FFI de la Haute-Vienne ;

- Eugène Pinte, commandant FFI du secteur Ouest Haute-Vienne ;

- Jacques Chapou, chef des FTP de Corrèze en ;

- Édouard Valéry, chef départemental des FTP de Corrèze de mars (ou janvier) à mai 1944 ;

- Roger Lescure, compagnon de la Libération, de l'état-major des FFI pour la région R5 ;

- André Malraux, compagnon de la Libération ;

- José Gonzalvo Uson, officier de l'Armée populaire de la République espagnole qui a intégré en juin 1943 le 2e bataillon F.T.P.F. du 1er régiment de Dordogne-Nord avec le grade de capitaine ;

- Léon Lanot, principal chef FTPF de Haute-Corrèze. Sous le nom de guerre de « Louis », il a commandé huit bataillons soit près de quatre mille maquisards[1] ;

- Auguste Tourtaud, chef d'état major départemental des Francs-tireurs et partisans français en 1944 avec le grade de commandant. Il fait partie du Comité départemental de libération de la Creuse-CDL ;

- Bernard Le Lay, résistant FTPF ; colonel FFI. Ce maquis prit très vite le nom de son chef charismatique (Maquis Bernard). Fort de plus de deux mille hommes, les maquisards participèrent aux combats les plus sanglants ;(Chabanais, Exideuil, Oradour-sur-Vayres, Aixe-sur-Vienne...) ainsi qu’à la libération de Limoges et d’Angoulême[2] ;

- Roger Cerclier, chef des Mouvements Unis de la Résistance pour la Creuse ;

- Robert Caulet, dit Laurent, dirigeant du Front National de Corrèze à partir de 1942, président du CDL de Corrèze à partir de , préfet du maquis en juillet-août 1944 puis préfet de transition, à la Libération () ;

- Marius Guédin, chef des maquis A.S. de Corrèze ;

- René Vaujour, chef des FFI de Corrèze ;

- Louis Lemoigne, chef civil de l'Armée Secrète de Haute-Corrèze.

Et leurs camarades martyrs :

- Martial Brigouleix, compagnon de la Libération, chef de Combat pour l'arrondissement de Tulle ;

- Henri Chas, compagnon de la Libération, chef des corps francs de la libération ;

- André Delon ;

- Raymond Faro ;

- Lucien Ganne ;

- Jacques Renouvin ;

- Pierre Souletie ;

- Georges Simandoux ;

- Georges Dumas (résistant).

Historique et faits d'armes principaux

Les maquisards limousins se sont opposés à l'occupant comme dans de nombreux endroits ailleurs en France.

Certains faits d'armes, en particulier en 1944, ont marqué la population locale et nationale :

1940

Auteur du premier acte de résistance connu en France, Edmond Michelet fait circuler dès le à Brive le premier tract refusant la défaite.

L'autre figure dominante de la Résistance est Georges Guingouin qui, en Haute-Vienne, est révoqué de sa fonction d'instituteur en du fait de son engagement communiste et choisit de se cacher dans le hameau de Vergnas près de Vicq-sur-Breuilh qui est la première « planque » de Guingouin : en - au village de Soulières, commune de Sussac.

1941

En Georges Guingouin créé un premier maquis à Soudaine-Lavinadière.

En 1941 à Brive et à Tulle, Edmond Michelet et Martial Brigouleix structurent les premiers groupes de résistance avec les mouvements Combat et Libération qui sont plus tard à l'origine de l'Armée Secrète également appelée l'AS.

Jusqu'en 1942 et l'occupation de la zone libre, les actions sont exclusivement les distributions de tracts.

Daniel Mayer, fonde dès mars 1941 le Comité d'action socialiste avec Suzanne Buisson et anime les réseaux de résistants socialistes. Il fait reparaître clandestinement Le Populaire en mai 1942 ; il en est rédacteur en chef de 1942 à 1944.

Le , Henri Queuille, est révoqué de sa fonction de maire de Neuvic par le régime de Vichy. Lors d'une visite à Neuvic, Claude Hettier de Boislambert, l'informe que le général Charles de Gaulle attache une grande importance à son ralliement.

1942

Début 1942, l'idée de Résistance commence à prendre des formes concrètes en Corrèze avec les premiers actes de sabotage. Toujours début 1942, se constituent les Francs tireurs et partisans (FTPF mais appelé plus fréquemment FTP).

Durant l'été 1942, se montent les premiers camps de résistance, appelés maquis à :

- la Tourette (Faïta) sur la commune d'Ussel créé par les FTP ;

- dans les gorges de la Dordogne, créé par l'AS.

En Corrèze, le premier acte de sabotage est le dynamitage de la centrale électrique de l'usine Montupet à Ussel, les 19-. Cette fonderie appartenait au groupe Gnome et Rhône dont le directeur général, alors le plus important fabricant français de moteurs d'avions, s'était déclaré prêt en à coopérer avec les Allemands. Cet évènement a un effet considérable car il visait la production militaire.

La visite du chef de l'État de Vichy, le maréchal Pétain, les 7 et à Ussel, Tulle et Brive est diversement accueillie par la population :

Le maire socialiste d'Ussel, François Var, salue le chef de l'État en s'exclamant :

- « Ici, on vous aime, Monsieur le Maréchal, et cela depuis longtemps déjà ! »

En avril le « mouvement Combat » est créé à Ussel, sous l'impulsion du capitaine Faro, par Louis Le Moigne et les docteurs André Belcour et Jean Sirieix[4]. Le « mouvement Combat » fusionne en janvier 1943 avec le « mouvement Libération » et le « mouvement Franc-Tireur » pour devenir les MUR.

Dans la seconde moitié de 1942, à Tulle, une section armée de l'Armée Secrète se constitue sous la direction de Martial Brigouleix. Ils se donnent comme principale mission de préparer des terrains de parachutage d'armes ; l'organisation responsable des parachutage s'appelait le COPA (Comité d'organisation des parachutages et atterrissages). Le premier parachutage d'armes a lieu à la mi-novembre à Salon-la-Tour (échec) et Espartignac (succès)[5].

Le , jour de l'Armistice de 1918, les Allemands envahisent la Zone libre ; ils arrivent à Brive au cours d'une cérémonie de commémoration de la victoire de 1918. Après l'opération Anton, ayant pour conséquence la démobilisation de l'armée française d'armistice, l'introduction du STO et la réquisition des produits agricoles, les Limousins confortent chacun à sa façon la Résistance.

La consigne rien pour les boches se répand. Le fourrage, le foin, les presses à foin, les batteuses, les botteleuses, , etc. sont sabotées et mise hors d'usage. Régulièrement les transports de bovins sont attaqués au profit de l'approvisionnement du Maquis.

Le premier résistant limousin arrêté est Monsieur Henri Bergeal, originaire de Tulle, le par les douaniers allemands à la frontière espagnole. Il voulait rejoindre l'Afrique du Nord en tant que pilote et est déporté à Oranienburg Sachsenhausen.

- 19- : dynamitage de la centrale électrique de l'usine Montupet à Ussel.

- : destruction à l'explosif d'une botteleuse sur un wagon stationné dans la gare d'Eymoutiers par un commando dirigé par Georges Guingouin.

1943

La mise en place en du STO pour les jeunes nés entre 1920 et 1922 est un facteur décisif pour la formation et le développement des maquis. Les réfractaires, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'aller travailler en Allemagne, constituent des camps dans des fermes isolées et des forêts. Le nombre de personnes prenant le maquis est extrêmement important. Il fallut l'organiser.

Georges Leblanc commande l’Armée secrète pour Limoges et est le créateur du Corps franc.

Dirigé depuis la région de Brive-la-Gaillarde puis de Limoges, ce maquis se scinde en plusieurs secteurs principaux :

- maquis AS de Basse-Corrèze (Brive), Moyenne-Corrèze (Tulle) et Haute-Corrèze (Neuvic-Ussel) ;

- maquis FTP entre Corrèze et Dordogne ;

- maquis AS Creusois (Guéret) ;

- maquis FTP Limousin (Saint-Gilles-les-Forêts) ;

Il convient également de noter l'activité considérable déployée par les corps-francs en Basse-Corrèze et les agents de renseignement sur l'ensemble de la région, notamment André Girard (du réseau Alliance).

- : destruction d'une pile et deux arches du Viaduc de Bussy-Varache, par le commando Georges Guingouin ;

- Fin mars : Les hommes de 18 à 65 ans sont requis pour garder, la nuit, les voies ferrées... sans armes ;

- 19- : parachutage de cinq conteneurs à Espartignac, Chamboulive et sur le « terrain de la Zéré » situé aux confins de Condat-sur-Ganaveix-Salon-la-Tour-Lamongerie[5] ;

- : sabotage des chaudières de l'usine de recyclage de caoutchouc du Palais-sur-Vienne, par le commando Georges Guingouin ;

- À la mi-juillet, les hommes de Georges Guingouin sont particulièrement actifs :

- : destruction d'une locomotive à Peyrat-le-Château ;

- : destruction du canal d'amenée d'eau à la centrale électrique d'Eymoutiers ;

- : coupure de la ligne téléphonique souterraine Bordeaux-Berlin ;

- : coupure de la ligne des tramways entre Châteauneuf-la-Forêt et Linards ;

- 18- : parachutage à Vigeois[5] ;

- : Massacre du bois du Thouraud

- D'août à , les opérations de répression du SD se multiplient et une série d'arrestations à lieu dans les réseaux qui sont alors désorganisés ;

- : les maquisards de Blanchefort, situé à Lagraulière, sont encerclés et envoyés en déportation ;

- : cinq maquisards de Puy-Lagarde, à Condat-sur-Ganaveix, sont capturés et envoyés en déportation ;

- : les résistants de Garabœuf, à Saint-Ybard, sont dispersés après avoir subi des pertes ;

- Les maquisards d'Espartignac, pourchassés, se replient vers Estivaux avant de se disséminer ;

- En réponse, les groupes de résistance s'en prennent de plus en plus aux collaborateurs. La lutte entre les deux partis devient sans merci ;

- , Alphonse Denis, fait paraître une « feuille de chou », VALMY !, qui allait devenir L'Écho du Centre ;

- , quarante-huit otages sont Fusillés du Mont Valérien. Parmi eux se trouvent six résistants du Limousin : Armand Dutreix, du mouvement « Libération-Sud », arrêté le 17 avril 1943, François Perrin qui avait participé à la création de « l’Armée secrète » dans la région, Maurice Schmitt, du mouvement « Francs-Tireurs », arrêté en juin 1943, Georges Leblanc commandant « l’Armée secrète » pour Limoges, créateur du « Corps Franc », André Boissière, Martial Brigouleix originaire de Tulle, arrêté le ;

- , l'agent Gerry Morel, est arrêté à Limoges par la brigade de la Surveillance du Territoire, sur l’indication de la police spéciale locale ;

- Le , les 42 membres du camp de l'Armée Secrète de La Besse défilent à Sainte-Féréole. Quatre jours plus tard, ils sont dénoncés et leur camp était encerclé par des troupes allemandes. Dix-huit maquisards sont tués et huit déportés. les seize autres réussissent à se sauver. Laval envoie 4 000 GMR supplémentaires pour aider les troupes et policiers allemands à ratisser la région.

- En automne 1943, le chef FTP Georges Logothétis rencontre Harry Peulevé, le représentant britannique du SOE en Corrèze.

- Le , trente-neuf habitants de Bort-les-Orgues sont déportés par les Allemands avec la complicité de miliciens français et de Bortois à la suite de dénonciations par lettres anonymes ou de fausses accusations. Ils sont rassemblés sur la place de la mairie, 35 hommes et 4 femmes, arrêtés à leur domicile familial ou sur leur lieu de travail, sont déportés à Fresnes pour être internés administratifs ou internés politiques, d'autres sont déportés dans les camps de concentration, à Dachau ou à Buchenwald[6].

- : trois locomotives sont sabotées à Ussel[7]

1944

.JPG.webp)

- : trois locomotives et un autorail sont sabotés à Bort-les-Orgues[7] ;

- : entre Turenne et Brive les maquisards lancent une locomotive contre un convoi, qui détruit trois wagons[7] ;

- : attaque d'un groupe d'Allemand à la Gare de Corrèze, les maquisards s'emparent de matériels et d'armes ;

- : les FTP font dérailler un convoi de vingt-six wagons transportant du matériel de la Wehrmacht dans le tunnel de Planchetorte à la sortie de Brive[8] - [9] - [7] ;

- : deux compagnies allemandes encerclent le moulin du pont Lasveyras, situé à la limite de la Corrèze et de la Dordogne, entre Beyssenac et Payzac où un groupe de résistants ont trouvé refuge. Trente-quatre maquisards sont sommairement exécutés sur place. Douze autres sont déportés dont cinq ne revinrent pas des camps de concentration. Deux résistants échappent au massacre en sautant dans la rivière et en se cachant, tandis qu’un troisième, bien que mitraillé, survit à ses blessures[10] - [11] ;

- : au viaduc des Farges, près de Meymac, les FTP font sauter la voie au passage d'un train, remorqué par la locomotive 141 TA 412, qui transporte des armes et du matériel de l'armée allemande en provenance de Limoges. Le convoi est précipité dans le vide d'une hauteur de 35 mètres. Il n'y a aucune victime. Le même jour deux locomotives sautent à Ussel ;

- :

- déraillement d'une locomotive et de ses treize wagons près d'Égletons ;

- un transformateur électrique situé à proximité de la MAT est saboté ;

- : les FTP de la 5e compagnie font dérailler un train entre Turenne et Brive puis lancent la locomotive sur le convoi déjà disloqué[7] ;

- : un accrochage en GMR et maquisards de l'AS à Treignac fait plusieurs morts et blessés dans chaque camp[12].

- : déraillement d'un train à Alleyrat ;

- : un commando de FTP parvient a pénétrer dans la prison de Tulle, et libère les réfractaires et les résistants emprisonnés[13] ;

- : échange de tirs sur le Bradascou, près d'Uzerche, contre les GMR ;

- : afin de se procurer des armes, la gendarmerie de Masseret est attaquée[5] ;

- Mars-avril : un maquis rattaché à l'Armée Secrète est constituée à Prats sur la commune de Salon-la-Tour afin de récupérer les parachutages exécutés toutes les pleines lunes ;

- au : attaques contre la division de répression du général Walter Brehmer qui ratisse tout le département de la Corrèze et de la Dordogne et fait particulièrement la chasse aux Juifs ;

- :

- en gare de Cornil une locomotive lancée à pleine vitesse heurte le convoi d'un train de marchandise à destination de Brive provoquant le déraillement de trois wagons[13] ;

- 1re embuscade de Cornil[14] ;

- : 2e embuscade de Cornil[14] ;

- Début mai :

- à Beausoleil, sur la commune de Salon-la-Tour, les FTP de Georges Guingouin attaquent un autocar de miliciens qui venait de Masseret ;

- huit aviateurs américains sont pris en charge par la résistance de Salon-la-Tour ;

- du au , Pierre Pranchère, est un combattant FTP[15] ;

- : Embuscade de Vaussujean

- le deux agents de la Gestapo, dont le capitaine Schmitt, sont abattus par trois FTP ;

- le au soir, après la réception sur la BBC du signal « La girafe a un long cou », suivi du second « Nous roulerons sur le gazon » les mouvements de résistance commencent l'intensification de la guérilla et du sabotage des voies de communications. Les sédentaires quittent leur domicile et rejoignent les unités de combat ;

- : la nuit du débarquement, les voies ferrées sont sabotées à Masseret, Condat-sur-Ganaveix et Uzerche. Dès le matin des accrochages avec la division SS Das Reich ont lieu au Sud du département de la Corrèze comme à Souillac et Noailles ;

- : première libération de Guéret par les maquisards limousins ;

- :

- 1re libération de Tulle par les maquisards limousins. La ville est réoccupée dans la soirée par la division SS Das Reich ;

- le village « Les Quatre Routes » à Albussac, situé sur la route nationale 140, est incendié par les SS Das Reich[16]

- 8 au : attaques contre la division SS Das Reich, sur la RN 120, la RN 140 à Laguenne et Uzerche et sur la RN 89 au Sud-Est de Tulle. Les SS, en représailles, massacrent la population à Tulle, puis celle d'Oradour-sur-Glane. Toutes les voies ferrées autour de Tulle et d'Ussel sont sabotées ;

- :

- Massacre de Tulle

- Massacre de Combeauvert

- Guéret est reprise par les Allemands.

- A bord de sa petite Volkswagen décapotable, Helmut Kämpfe double la colonne de blindés et part en reconnaissance, seul. Tout à coup, il tombe nez à nez avec une camionnette de maquisards. Il est aussitôt capturé par les résistants de Georges Guingouin et embarqué à bord de leur véhicule, qui disparait. Il existe une stèle un monolithe en granit qui rappelle la capture le de Helmut Kämpfe officier de la waffen SS[17] - [note 2]

- après négociations, la garnison allemande d'Ussel accepte de déposer les armes sous la protection d'une compagnie du 1er régiment de France. Cette libération échoue après qu'une compagnie de FTP ait pénétré dans le cantonnement pour s'emparer des armes[18] ;

- 10 juin : À Salon-la-Tour, Violette Szabo tombe dans une embuscade tendue par des éléments de la division SS Das Reich et est capturée.

La division SS Das Reich fait mouvement à travers la France. Elle doit gagner au plus vite la Normandie pour colmater la poche qui ne cesse de s'élargir. « Le Mur de l'Atlantique ne doit pas céder », a demandé Rommel. Les colonnes de chars remontent la nationale 20, protégeant leur avance, dans ce Limousin infesté de maquisards, par des flancs-gardes lancés en parallèle de la division. Çà et là, des accrochages témoignent que cette précaution n'est pas inutile et les pendus qui se balancent encore, accrochés au balcons de Tulle, prouvent le désarroi des Allemands qui brûlent les fermes, fusillent des otages. C'est bientôt Limoges. Des éléments de couverture font la pause à Saint-Hilaire-Bonneval, à Salon-la-Tour.

Le général Lammerding, à Montauban, reçoit l'ordre de l'O.B. West 3e et 2e B.3638/44 enjoignant à la 2e Division blindée SS de se mettre en marche immédiatement vers la région Tulle-Limoges. À son arrivée, elle recevra de nouveaux ordres de l'état-major du 66e Corps de réserve. L'ordre radio divisionnaire prévoit le départ pour le à 8 heures.

Jacques Dufour « Anastasie » met l’équipe en relation avec le maquis FTP Limousin de Georges Guingouin. Guingouin, premier maquisard de France, à la tête du maquis de Sussac, est un chef particulièrement rigoureux, craint dans l'ensemble du Limousin. Le SOE ayant du mal à travailler avec lui, le major Staunton commandant la mission Salesman II veut entrer en contact avec un autre maquisard, plus coopératif, issu des maquis de Corrèze ou de Dordogne. Il envoie Violette Szabo établir le contact avec eux. Jacques Dufour « Anastasie », chef de section des maquis de Sussac, se porte volontaire pour la conduire à son rendez-vous avec Jacques Poirier à Pompadour, à environ 50 kilomètres au sud.

La tête de la colonne du 4e Régiment blindé grenadier Der Führer atteint Limoges à 2 heures du matin. Cette unité, partie de Caussade, compte tenu de la vitesse maximum des blindés de 40 km/h, des pauses nécessaires et de quelques accrochages, a marché remarquablement bien.

Du côté des forces de la Résistance, le colonel Guingouin, commandant la 1re Brigade de marche, n'a accepté fin mai ni d'attaquer la garnison allemande de Limoges, ni de constituer un réduit sur le plateau de Millevaches.

En réponse à l'appel du général de Gaulle, le à 18 heures : « La Bataille suprême est engagée. Pour les fils de France où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent », en soldat, il est disposé à faire tout son devoir, les ponts routiers comme celui de Masléon sont détruits ; une automitrailleuse de la division das Reich est enlevée à Sainte-Anne-Saint-Priest.

Violette et « Anastasie » décident d’établir un contact avec Jacques Poirier à Pompadour (Corrèze). Ce matin-là, le ciel était gris.

Le voyage ne doit pas excéder une heure et la voiture suivait une route sinueuse qui coupait la route nationale de Toulouse.

Jacques Dufour s'arrête à La Croisille-sur-Briance, où Jean Bariaud les rejoint. Il s'installe à l'arrière de la voiture et baisse la vitre pour tenir, plaquée contre la carrosserie, la bicyclette qu'il avait emmenée avec lui pour le retour de Pompadour.

Un train chargé de matériel de guerre, très long, avec ses armes antiaériennes montées sur les plateformes de tête et de queue passe sur la ligne Paris-Toulouse.

Sur la petite route qui rejoint Salon-la-Tour, près de la gare, Jacques Dufour conduit la traction à faible allure. À ses côtés, Violette Szabo a déposé une mitraillette sur ses genoux. Elle explique le fonctionnement d’une bombe au plastic d’un type tout nouveau, qui traîne à ses pieds, sur le tapis de la voiture.

À Salon-la-Tour, le commandant SS de la colonne de flanc-garde a établi son PC. Des éléments de couverture surveillent soigneusement les entrées du bourg. Sur la place de l'église, les véhicules blindés sont alignés. « Ce sont des Allemands ! »

Au volant de sa traction, Jacques sursaute. À la sortie d'une large courbe, alors qu’il découvre l'embranchement de la route de Salon-la-Tour avec celle de la gare. « Regardez-là, dans le champ, souffle-t-il à Violette, quelque chose bouge derrière la haie ». Violette a vu elle aussi : « Ce sont des Allemands, dit-elle, j'aperçois la casquette de l'un d'eux. »

Au milieu de la route, les Allemands ont établi un poste de protection. Depuis deux jours, un ordre de la Kommandantur interdit la circulation de tous les véhicules français. L'agent chargé d'informer « Anastasie » de la présence des troupes SS n'a pas pu accomplir sa mission.

Soudain une fusillade se déclenche, à la sortie du village. Les soldats courent vers leurs armes.

Jacques tend sa main par la portière, tout en stoppant la voiture à moins de 25 mètres des sentinelles. Il descend et prend la Sten de Violette. À l'abri de la portière, avec sang-froid, il arme la mitraillette et se tournant vers ses camarades : « Chacun pour soi ! »

Bariaud lâche le vélo qui tombe avec fracas. Il ouvre la portière et bondit sur la route, qu'il traverse d’un trait. Il détale en zigzagant dans le pré. Jacques n'a pas perdu de temps, se dégageant de la portière, il braque la Sten sur les Allemands stupéfaits et lâche posément une longue rafale qui jette le désarroi et la panique chez les soldats. Sten en main, il se laisse alors glisser dans le petit fossé qui borde la route. Violette quitte la banquette, traverse le chemin pour s'abriter derrière un arbre. Une rafale traverse la haie, Violette réplique aussitôt. « Êtes-vous folle ? rugit « Anastasie ». Venez près de moi, sinon vous n'avez aucune chance de vous en tirer ». Elle jette un œil vers le jeune homme qui s'enfuit mais n'est pas encore hors de portée, envoie une nouvelle rafale, puis rejoint Jacques dans le fossé. « Il faut quitter le chemin », souffle Violette à « Anastasie ». « La seule chance que nous ayons de nous en tirer est de fuir à travers champs ». Violette enlève ses chaussures à talons hauts et fuit à son tour, pieds nus. Alors seulement Jacques détale à son tour, alors que les balles commencent à siffler.

Bariaud saute une balustrade, sous le tir des Allemands. La rafale frappe une vieille femme. Bariaud continue sa course, sain et sauf. Il finit par rencontrer un paysan conduisant une paire de bœufs : « Ne vas pas à la gare, les boches y sont ! » Bariaud traverse carrément la voie ferrée et file vers des bosquets.

La première surprise passée, les Allemands ajustent mieux leur tir. Jacques court toujours, lâchant une rafale de temps en temps pour retarder ses poursuivants. Une fois le chargeur vide, il jette l'arme et rejoint Violette qui est en difficulté. Elle a trébuché et maintenant elle s'est foulé la cheville.

Les soldats encerclent les fuyards. Jacques essaie de porter Violette. Elle ne peut plus avancer. Des Allemands se montrent. C'est fini. Violette lui jette un dernier regard. « Fuyez ! » Jacques repart. Accroupie sous un arbre, elle constitue maintenant une cible facile pour les Allemands. Elle se relève péniblement et, adossée à l'arbre, se met à tirer à son tour. Derrière un boqueteau où il s'est abrité, « Anastasie » comprend qu'il ne peut plus lui être d’aucun secours. Violette, en tenant en respect les Allemands, permet à « Anastasie » de s'échapper, selon les ordres de Staunton[20].

Violette légèrement blessée au bras, une entorse à la cheville, sans munitions, et épuisée, est finalement capturée.

Plus de cent soldats répartis dans la campagne, ratissent les haies. Ils fouillent méthodiquement la maison des Montintin près de la voie de chemin de fer le long de laquelle « Anastasie » a pris la fuite. Ne trouvant rien, la chenillette repart. Violette qui ne soupçonne pas Jacques si près d'elle, jette un dernier regard sur le lieu de sa capture.

Pendant ce temps, Jean Bariaud qui a réussi à échapper à ses poursuivants, n'a qu'une hâte : prendre contact avec le major Staunton (Philippe Liewer) qui se trouve à Sussac. Après bien des difficultés, il réussit à le joindre et il l'informe de la triste nouvelle.

Violette est amenée au quartier général de la Gestapo à Limoges et interrogée par le SS major Kowatch[21].

Le lendemain, accompagné de Bob Maloubier et d’une équipe de résistants, il se rend à Limoges et surveille la prison pendant plusieurs jours. Violette est conduite deux fois par jour au quartier général de la Gestapo, pour y être interrogée. Ils projettent de l'enlever au cours d'un de ces déplacements. L'opération est prévue pour le . Bob Maloubier et quatre maquisards, fortement armés, doivent bondir d'une voiture et enlever Violette, tandis que le major Charles Staunton (Philippe Liewer) et six autres hommes assurent la couverture. Jacques Dufour qui entre-temps avait rejoint Staunton, doit participer à l'opération. À l'aube du , Violette est transférée de Limoges à Paris, de sorte que l'opération ne peut avoir lieu.

La déroute de l'armée allemande se dessine. Le , les SS qui ont pendu à Tulle, brûlé, tué et capturé Violette à Salon-la-Tour, partent en expédition punitive. Ils perpètrent le massacre d’Oradour-sur-Glane.

- :

- : une colonne allemande composée de 37 camions transportant 400 parachutistes débloque la garnison d'Ussel[22].

- : prise du barrage de Marèges par les maquisards Limousins ;

- : opération Zebra ;

- - : combats contre la colonne Jesser ;

- Juin-juillet :

- De nombreux convois allemands se dirigent par route et chemin de fer vers la zone des combats en Normandie. Une collision volontaire entre deux trains est effectuée à « Vouspillac » (sur la commune de Salon-la-Tour) rendant la ligne impraticable durant six semaines ;

- Les parachutages se multiplient :

- : embuscade du Chavanon ;

- : à Brive, un train complet avec seize canons de 25 et vingt-cinq camions est enlevé par les cheminots résistants[7] ;

- : opération Cadillac

- : la ligne de chemin de fer Paris-Toulouse est totalement coupée au Saillant d'Allassac ;

- 18 au : bataille du Mont Gargan ;

- 29- : dans la nuit, un officier russe et 78 légionnaires de la légion des Tatars de la Volga passent à la résistance[22].

- :

- bataille de Chabanais ;

- Combat des Murels, sur la commune d'Albussac, par la 10e compagnie de l'Armée secrète[16]

- au : attaques contre la colonne de répression du général Kurt Von Jesser ;

- Le , devant les accrochages et opérations de guérillas qui se multiplient dans le département de la Corrèze, les nazis, pensant trouver une « division de terroristes », décident de se replier en Auvergne. La totalité des troupes de Jesser, légion Azerbaïdjanaise, les quelques éléments Tatars restant, SS et SIPO-SD quittent Ussel en direction de Clermont-Ferrand ;

- : 3e embuscade de Cornil[14] ;

- : un train de matériel de guerre comprenant, entre autre, 16 canons Hotchkiss de 25 mm avec une grande quantité d'obus et 2 cuisines roulantes est enlevé en gare de Brive-la-Gaillarde, et vidé, par la résistance en gare d'Ussac[22].

- : bataille du Petit-Confolens (village de La Brousse commune de Droux)[23] - [24] ;

- : un commando franco-américain parachuté attaque au pont du Pouget un train blindé venant de Limoges. Après une fusillade, les Allemands parviennent à retourner à Limoges, mais la voie ferrée est impraticable (et le restera jusqu'à leur départ du département) ;

- 12 au : siège d'Égletons levé par l'arrivée de la colonne Jesser ;

- : reddition des troupes allemandes et libération de Brive-la-Gaillarde en Corrèze par les maquis A.S. de Basse-Corrèze ;

- : libération de Tulle ;

- :

- libération d'Ussel, occupée en fin de journée par la colonne Jesser ;

- l'acte de reddition de la garnison allemande de Tulle est signée au Pont-de-Cornil. La signature a lieu dans l'hôtel, aujourd'hui disparu, qui est situé sur la commune de Chameyrat juste à la limite des deux communes[25] - [26] ;

- Nuit du 19 au : drame du Champ-Long à Vitrac-sur-Montane. Un groupe de maquisards tombe nez-à-nez avec la colonne Jesser ;

- : reddition des troupes allemandes de Limoges et entrée à pieds en colonne des maquisards du colonel Georges Guingouin[27]. Louis Longequeue, est secrétaire du comité de Libération de Limoges ;

- : le département de la Corrèze est totalement libéré[28] ;

- : libération définitive de Guéret ;

- Septembre : Gilbert Bugeac est nommé vice-président puis président du Comité départemental de libération de la Corrèze, poste qu'il occupe jusqu'en juillet 1946 ;

- : le Comité de Libération de Tulle, se transforme en municipalité provisoire et accueille Jean Montalat parmi ses nouveaux membres ;

- : parachutage de miliciens ou d'agents nazis sur le plateau des Étangs de Clergoux à Gimel ;

- : Nouveau parachutage de miliciens aux alentours de Lagraulière.

Jean Craplet dit commandant Duret

Jean Bernard Georges Craplet dit commandant Duret ( à Saint-Omer- à Albertville[29]) est le commandant la demi-brigade Corrèze-Nord de l'Armée secrète[30].

Saint-Cyrien promotion 1926-1928 du sous-lieutenant Pol Lapeyre[31], il prend le nom de guerre de « commandant Duret » après la dissolution de l'armée d'Armistice le après l'opération Anton et s'engage dans la résistance française[4] - [32]. Commandant la demi-brigade Corrèze-Nord de l'Armée secrète, il obtient la reddition de la garnison allemandes d'Ussel[33] et se retrouve recherché activement par la brigade Jesser[34].

En 1944, il s'engage et participe aux combats de la 1re armée française, de 1945 à 1947, à la tête des 15e et 11e bataillons de chasseurs alpins en tant que troupes d'occupation en Autriche[35] - [36]. Pour ces faits d'armes il est décoré de la médaille de la Résistance française avec Rosette et de la Croix de guerre 1939-1945.

Après la guerre il est nommé à l’état-major de la 27e division alpine, et fait partie, après le traité de Paris, de la commission technique qui prépare les rectifications de frontières dans les Alpes entre la France et l'Italie. Nommé colonel, il est affecté en Indochine, où il crée un groupe mobile dont l'efficacité lui vaudra trois citations et la Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs.

Revenu en métropole, il devient professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est ensuite nommé adjoint au général commandant la zone de Bône. Nommé général de brigade en 1958[37] - [38], il sera promu général de division[39] et général de corps d'armée en 1966[40]. Il devient commandant de l'École d'application de l'infanterie de à [41] puis commandant de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de novembre 1960 à 1962[42] - [43].

Il termine sa carrière en tant qu'inspecteur général de l'infanterie[31].

Hommages

Il est fait grand officier de la Légion d'honneur.

La rue du Général-Craplet à Clermont-Ferrand, ainsi qu'à La Courtine lui rendent hommage[44].

Le quartier Craplet à Barcelonnette lui rend hommage jusqu'à son changement de nom[45]

Épuration

À la Libération de la France, le maquis dirigé par Georges Guingouin met en place un tribunal d'exception ou commet des exécutions extrajudiciaires[46] - [47]. En Haute-Vienne, c'est ainsi 350 personnes ou plus qui sont tuées. Dans les années 1950, un bilan inférieur de 250 victimes est établi[48].

Femmes

Les femmes soupçonnées d'avoir eu des relations sexuelles avec l'occupant sont souvent tondues, exhibées nues et parfois aspergées à la lance d'arrosage pour les « nettoyer »[49]. Elles sont ainsi une soixantaine à Limoges.

Tribunaux

Un tribunal improvisé, la « cour de justice militaire FFI » est mis en place du au , qui décide, sauf cas d'acquittement, de la mort dans les vingt-quatre heures[50]. Guingouin se vante que le tribunal « travaille de six à douze heures par jour, samedi et dimanche compris »[51]. Sans avocat, les condamnations sont expéditives : sur une semaine 45 personnes sont exécutées, une seule acquittée. Les archives ayant été détruites par « Gandhi » (un avoué de Ruffec, ancien de l'Action française nommé Raoux) qui présidait le tribunal[52], on sait peu de choses de son fonctionnement.

Ces condamnations expéditives sont juridiquement annulées par Pierre-Henri Teitgen le [53].

Une cour martiale est ensuite en place du au . Une véritable cour de justice est mise en place du au et fait exécuter douze personnes[54].

Au total, 93 condamnations à mort ont été prononcées et exécutées[54].

Commémoration

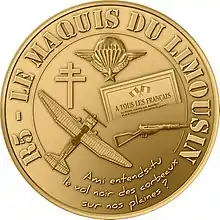

Une médaille souvenir « R5 - Le Maquis du Limousin » est frappée par la Monnaie de Paris à l'occasion des soixante-dix ans de la libération de la région.

Reconstitution historique

Il existe au Texas un groupe de reconstitution historique[55] dédié à la mémoire du maquis de l'As de Cœur, de l'Armée Secrète-Mouvements Unis de la Résistance - Corrèze.

Notes et références

- Notes

- La région R5 correspond territorialement à l'ancienne 12e région militaire qui comprenait les départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Dordogne et de la Charente

- Cette stèle est inaugurée en 1986, par Georges Guingouin. Dès le milieu des années 80, des artistes locaux et renommés tels que Jean-Joseph Sanfourche, Marc Petit et Pierre Digan consacre leur art au service du devoir de mémoire, à travers la réalisation d’œuvre d'art commémoratives comme la stèle de Moissannes.

- Références

- « Paul et Mouny Estrade », sur correze.fr (consulté le ).

- http://cadim-angouleme.fr/lelay.php

- Légende historique de la photographie, rapportée par les Archives fédérales allemandes. Consulter la page de l'image pour le texte en allemand.

- Louis Le Moigne

- Lemouzi, no 178 (avril 2006) ; Louis Bournazel, Uzerche et son pays du temps de l'occupation à la mondialisation, p. 31 à 60.

- « La grande rafle du 19 octobre 1943 », La Montagne, (lire en ligne)

- Jean-Pierre Richardot, SNCF : Héros et salauds pendant l'occupation.

- Emplacement de Planchetorte

- Tunnel de Planchetorte

- Chemin de la Mémoire du Pont Lasveyras

- Exposition Moulin du Pont Lasveyras

- Jacques Delperrié de Bayac : Histoire de la milice volume 1

- Pierre Louty, C'était le maquis qui libéra le Pays.

- Les soldats du 126e régiment d'infanterie ont reconstitué la troisième embuscade de 1944 à Cornil (Corrèze)

- « Pierre Pranchère », sur Les résistances (consulté le ).

- Albussac (Corrèze), 31 juillet 1944

- « Memorial to the kidnapping of Kämpfe on the N141 », www.oradour.info (consulté le )

- Lemouzi, no 182, (avril 2007) ; Anne Laure d'Ussel : L'organisation de résistance de l'armée dans la région 5 (ORA), p. 7 à 109.

- Hommage à Violette SZABO (GC - CdG)

- Des témoins de cet accrochage ont confirmé à Philip Vickers avoir vu des soldats SS tomber à terre.

- Le major Kowatch qui a présidé la veille aux atrocités de Tulle.

- Georges Beau et Léopold Gaubusseau : Les SS en Limousin, Quercy et Périgord

- Pierre Louty, C'était le maquis qui libéra le Pays, p. 235.

- Droux (Haute-Vienne), La Croix-des-Martyrs, 8 juillet 1944

- Tulle, résistante et martyre » Chemin de mémoire sur cheminsdememoire.gouv.fr

- Tulle, résistante et martyre » Chemin de mémoire sur ville-tulle.fr

- Rahabia Issa, « 21 août 1944 : Limoges est libérée par un homme, Georges Guingouin, chef des maquisards du Limousin », sur France 3 Limousin, (consulté le )

- Site de Christophe Borzeix

- Jean Bernard Georges Craplet sur geneanet.org

- Georges Beau, Léopold Gaubusseau, Les SS en Limousin Périgord et Quercy

- Historique de la 113e promotion (1926-28), promotion du Sous-Lieutenant Pol Lapeyre

- Gilles Lévy, Francis Cordet, À nous, Auvergne !

- La ville d’Ussel a renoué, hier, avec l’histoire de sa Libération, soixante-dix ans après

- Retour en août 1944, quand les Résistants ont combattu pour libérer Ussel (Corrèze)

- Août 2019 : Diaporama sur l’histoire de la présence militaire en Ubaye de 1888 à 2009.

- Marcel Barbanceys, Louis Le Moigne, Sédentaires, réfractaires et maquisards : L'armée secrète en Haute-Corrèze

- OFFICIERS GÉNÉRAUX DE L’ARMÉE DE TERRE ET DES SERVICES (ANCIEN RÉGIME-2010)

- Fribourg: défilé militaire pour dire au revoir au général Craplet ; hauts officiers allemands et français ; Salutations au général Jean Craplet et au général de brigade Morel

- PROMOTIONS ET NOMINATIONS.

- Promotions et nominations militaires.

- Les officiers commandants L’école d'application de l'Infanterie

- Le baptême de la promotion lieutenant-colonel Jeanpierre

- Commandants de l’École spéciale militaire se Saint-Cyr

- Entre localisation et commémoration : le changement des noms de rue dans les villes du Puy-de-Dôme (1918-1950)

- Barcelonnette : Le quartier Craplet s'appelle désormais « quartier du 11e BCA » .

- Laurent Bourdelas, « La fin de la Seconde Guerre mondiale à Limoges (5) », sur France 3 régions, (consulté le )

- « Un bilan « sans atours et sans fard » de l’épuration à la Libération », sur Le populaire du centre, (consulté le )

- Laroudie 2016, p. 325.

- Laroudie 2016, p. 248.

- Laroudie 2016, p. 250.

- Henri Amouroux, « LES TRIBUNAUX DU PEUPLE À LA LIBÉRATION », sur Académie des sciences morales et politiques, (consulté le )

- Laroudie 2016, p. 196.

- Laroudie 2016, p. 251.

- Laroudie 2016, p. 252.

- « reenactment » en anglais.

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Beau, Léopold Gaubusseau, Les SS en Limousin, Quercy et Périgord, Paris, Presses de la Cité, 1966

- Maquis de Corrèze, ouvrage collectif, 5e édition, Naves, Imprimerie du Corrézien, 1995, 797 p.

- Pascal Plas (dir.), Genèse et développement de la Résistance en R5, 1940-1943, Actes des colloques de Brive-la-Gaillarde () et de Soudaine-Lavinadière (), Treignac, éditions Les Monédières ; Brive-la-Gaillarde, Centre Edmond Michelet, 2003, 339 p.

- Bruno Kartheuser, La France occupée : 1940-1943, 2002, 247 p.

- Jean Chastrusse, René Garnier et Louis Vaux, Le Dernier Sursaut nazi en Corrèze : -

- Louis Pasthier, L'Affaire des parachutes de Limoges. Paris, Les Humanités du XXe siècle, 1987

- Xavier Laroudie, Un seul châtiment pour les traîtres : Haute-Vienne 1944 épuration et libération dans la douleur, Geste éditions,

- Serge Besanger, Les indomptables, Paris, Éditions Nouvelle Cité, 2020.

Musée

- Centre d'études et musée Edmond-Michelet, Brive-la-Gaillarde

- Musée de la Résistance Henri Queuille, Neuvic

- Musée de la Résistance et de la Déportation de Limoges, Limoges

- Musée de la Résistance, Peyrat-le-Château

Articles connexes

- Ordre de bataille des forces allemandes en Auvergne-Bourbonnais-Velay à la fin du mois de juin 1944

- Massacre du bois du Thouraud

- Brigade Jesser

- Forces françaises de l'intérieur

- Philippe Liewer

- Bataille du Mont Mouchet

- Maquis du Vercors

- Maquis des Glières

- Bataille du Mont Gargan

- Opération Maquis blanc

- Opérations anti-partisans en Croatie

- Histoire de la Corrèze

- Histoire de la Creuse

- Histoire de la Haute-Vienne

- Opérations anti-partisan durant la Seconde Guerre mondiale (en)

- Chronologie de la France pendant la Seconde Guerre mondiale

Liens externes

- L'usine Montupet à Ussel

- (en) Spirit of Resistance : The Life of SOE Agent Harry Peulevé, site de l'auteur, avec photographies.

- Association des Amis du Musée de la Résistance de Limoges

- Tulle, Résistante et martyre - Chemin de mémoire